Строение Южного Урала и Предуралья на основе интерпретации региональных сейсмических данных и происхождение богатейших залежей нефти в Волго-Уральском бассейне

Автор: Соборнов К.О.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Интерпретация региональных сейсмических данных, характеризующих строение Южного Урала и Предуралья, показывает, что окраина Восточно-Европейской платформы испытала два цикла формирования бассейнов континентальной окраины. Один произошел в рифее - венде, второй - в палеозое. Наложение позднепалеозойских деформаций на докембрийский чехол привело к формированию дисгармоничной складчато-надвиговой структуры и совмещению двух седиментационных мегапоследовательностей континентальных окраин. Геологическая интерпретация показывает, что многокилометровые рифей-вендские отложения, вероятно, служили основным источником нефти для соседних крупнейших месторождений центральной части Волго-Уральского бассейна. Вклад в нефтенакопление термически преимущественно незрелых доманиковых отложений играл вспомогательную роль. Это предположение позволяет решить дискуссионную проблему происхождения уникальной концентрации запасов нефти в Волго-Уральском бассейне

Южный урал, предуральский прогиб, волго-уральский бассейн, надвиговый пояс, нефть, газ, сейсморазведка, рифей-вендские отложения, доманиковая свита, ромашкинское месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14129968

IDR: 14129968 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-7-25

Текст научной статьи Строение Южного Урала и Предуралья на основе интерпретации региональных сейсмических данных и происхождение богатейших залежей нефти в Волго-Уральском бассейне

Acknowledgments: The author expresses his deep gratitude to A.W. Bally, V.A. Baldin, D. Gee, J. Knapp, I.P. Korotkov, N.K. Fortunatova, V.E. Khain, V.S. Shein for fruitful discussions concerning various aspects of seismic interpretation, geology, and oil and gas potential of the Southern Urals and the Cis-Urals.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Геологическое строение

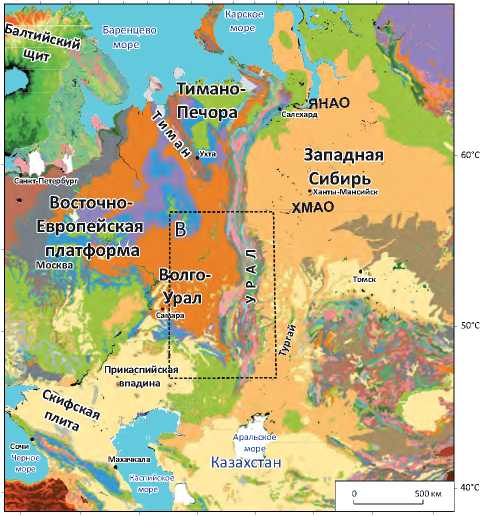

Район исследования охватывает Южный Урал и прилегающую часть Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (рис. 1). Его современный структурный план обусловлен закрытием Уральского океана в конце палеозойской эпохи и последующей континентальной коллизией. Последняя привела к обширным деформациям юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы ([1, 2] и др.).

Изучение геологического строения Южного Урала и прилегающих районов Волго-Уральского бассейна имеет длительную историю. Во многом это обусловлено богатством минерально-сырьевых ресурсов этих районов, включающих как твердых полезные ископаемые, так и огромные запасы нефти и газа. Их ресурсный потенциал способствовал проведению в этих районах разнообразных геолого-геофизических исследований, что позволило накопить обширный объем данных, характеризующих его геологическое строение.

Начиная с 1990-х гг. в изучении Урала наметился большой прогресс. Во многом это было связано с реализацией мультидисциплинарной исследовательской программы под эгидой международно-

Рис. 1. Геологические карты Урала и прилегающих бассейнов Fig. 1. Geological maps of the Urals and adjacent basins

го проекта EuroProbe. Южный Урал стал одним из основных объектов этих исследований, включающих проведение региональных сейсморазведочных работ УрСейс-95. В выполнении этих работ и интерпретации полученных результатов приняли участие ведущие российские и зарубежные геологи и геофизики. Сейсмические работы были дополнены разносторонними геолого-геофизическими исследованиями, которые позволили существенно уточнить представления о геологии Южного Урала, выявить основные закономерности его строения и развития.

Результаты исследований были обобщены в цикле публикаций ([3–6] и др.). Они позволяют рассматривать Южный Урал как дивергентный складчатый пояс, сохранивший литосферные корни и внутреннюю орогеническую структуру. Его образование явилось следствием субдукции коры Уральского океана и поэтапного причленения островных дуг и континентальных террейнов к окраине Восточно-Европейской платформы (мягкая коллизия). После полной субдукции океанической коры произошла континентальная коллизия (жесткая коллизия). Она завершилась в конце перми, став частью процесса формирования суперконтинента Пангея.

20°В 30°В 40°В 50°В 60°В 70°В 80°В 90°В

Санкт-Петербург

Восточно

ХМАО

B лго

Томск рал

Прикаспийская

Махачкала море

500 км

Сочи

Черное море

Тимано-Печора

Западная

Сибирь Ханты-Мансийск

Аральское море Казахстан

. с ЯНАО Салехард

Европейская платформа

Москва море

Баренцево море

58C

56C

54C

52C

58C -

52В

Ижевск

Альметьевск

56В

’ л*Усолье

Кудымкар

Чусовой

60В

Пермь

Кунгур

Суксун

Рис.8

Арти

Нижний Тагил

Екатеринбург

Ревда* < у

58C

Нефтекамск

Ромашкинское

«Жуте-месторождение

•Бугуруслан

Бузулук

Уральск

52В

Бирск

Аша

Стерлитамак

Рис. 4

Рис.9

Iй Оренбург

Саракташ

56В

Челябинск

Миасс

Магнитогорск

Казахстан

Орск

60В

200 км

56C

54C

52C

А — обзорная, B — Южного Урала и Волго-Уральского бассейна с месторождениями нефти и газа. Месторождения ( 1 – 3 ): 1 — нефти, 2 — газа, 3 — нефти и газа; 4 — сейсмический профиль

A — overview, B —South Urals and Volga Ural Basin with oil and gas fields

Fields ( 1 – 3 ): 1 — oil, 2 — gas, 3 — oil and gas; 4 — seismic profile

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 2. Геологическая карта Южного Урала и Волго-Уральского бассейна Fig. 2. Geological map of the South Urals and Volga Ural Basin

56В 60В

54C

Волго-Уральский бассейн .с/ P2 бассейн

Рис. 4

N

P 2

Рис. 7

Уфа

T

P 1

P 2

C

Стерлитамак

P 1

C

C 3

Рис.9

ПНП

БА

КА

Ур

ЗС Зилаир

D 2

54C

D 3

52C -

T

• - I > • \ Y

Оренбург!К Саракташ D3-C1

K л 1 У М \

J

K

Магнитогорск D 3

МЗ

D 2

D 2

ВУЗ

52C

Прикаспийский T бассейн

Орск

J

100 км

56В

60В

Основные структурные элементы Южного Урала: ПНП — Предуральский надвиговый пояс, БА — Башкирский антиклинорий, ЗС — Зилаирский синклинорий, Ур — поднятие Уралтау, КА — Кракинский аллохтон, СА — Сакмар-ский аллохтон, ГУР — Главный Уральский разлом, МЗ — Магнитогорская зона, ВУЗ — Восточно-Уральская зона

The main structural elements of the South Urals: ПНП — Uralian foreland thrust belt, БА — Bashkirian anticlinorium, ЗС — Zilair synclinorium, Ур — Uraltau uplift, КА — Kraka Nappe, СА — Sakmara Nappe, ГУР — Main Uralian Fault, МЗ — Magnitogorsk zone, ВУЗ — East Uralian zone

В мезозое и кайнозое Урал испытал несколько этапов внутриплитной структурной реактивации, которые были обусловлены тектоническими событиями на периферии Евразии.

На Южном Урале основными структурными элементами являются дислоцированная окраина Восточно-Европейского континента и океанический сегмент, образованный разнородными фрагментами островодужных комплексов, океанической коры и микроконтинентов. Их разделяет зона Главного Уральского разлома (ГУР), которая погружается на восток. Локально породы океанического сегмента Урала расположены к западу от ГУР, что обусловлено их шарьяжной природой.

В пределах исследуемого района Южного Урала основными элементами континентального сектора Урала являются Предуральский надвиговый пояс, Башкирский антиклинорий, Зилаирский синклинорий, поднятие Уралтау (рис. 2). Кроме этого, в пределах континентального сектора Урала выделяются Кракинский и Сакмарский аллохтоны, образованные сложнодислоцированными толщами океанического происхождения, включая породы офиолитовой ассоциации. Они были надвинуты на окраину платформы на завершающей стадии формирования складчатого пояса. Восточнее ГУР расположена Магнитогорская зона, образованная

сложнодислоцированными преимущественно нижне-среднедевонскими базальтами и вулканическими породами островодужного происхождения. Восточнее расположена Восточно-Уральская зона. Она сложена коллажем разнородных докембрий-палео-зойских пород океанического происхождения и экзотическими континентальными террейнами. В ее пределах широко распространены многочисленные коллизионные гранитные плутоны карбона – перми, образующие гранитную ось Урала.

В схематизированном виде тектоностратигра-фическая схема Южного Предуралья изображена на рис. 3. Она суммирует представления о составе и геодинамической принадлежности осадочных комплексов рассматриваемого региона и базируется на проведенных ранее исследованиях ([5–11] и др.). Фундамент континентальной окраины сложен кристаллическими породами архея - раннего протерозоя. В осадочном чехле выделяется две мегапоследовательности: рифей-вендская и палеозойская. Их формирование происходило в пределах континентальной окраины Восточно-Европейской платформы. Состав отложений этих мегапоследовательностей отражает смену геодинамических обстановок, которая включает рифтинг, стадию континентальной окраины, коллизионный этап и формирование плитного чехла. В силу фрагментарности изученно-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Тектоностратиграфическая схема Южного Предуралья Fig. 3. Tectonostratigraphic chart of the South Uralian Foreland

|

Стратиграфия |

Литология З В |

Геодинамические обстановки |

Седиментационные комплексы |

1 2 |

||||

|

^'?’5.°1:-5 |

||||||||

|

“CSM^^^^J^7- |

||||||||

|

50 - |

Кайнозой |

3 |

||||||

|

4 |

||||||||

|

100 - |

Мел |

Плитного чехла |

||||||

|

)S о со о го 1) ^ |

MW |

5 |

||||||

|

150 - |

||||||||

|

Юра |

' л....... |

6 |

||||||

|

200 - |

||||||||

|

7 |

||||||||

|

Триас |

||||||||

|

250 - |

||||||||

|

^£-£’“??£~^В^г^^ |

Краевого прогиба |

8 |

||||||

|

Пермь |

||||||||

|

300 - |

Г--------- |

9 |

||||||

|

350 - |

Карбон |

YY:: - ■ ' - -" YY- к - —^-^ . |

10 |

|||||

|

Континентальной |

||||||||

|

Девон |

^:I-^^^*-^“^^^-r^T^rteiMS=eib* |

11 |

||||||

|

400 - |

О со |

окраины |

iBSSk |

|||||

|

о |

||||||||

|

Силур |

12 |

|||||||

|

450 - |

си |

|||||||

|

Ордовик |

Рифтовый |

|||||||

|

13 |

||||||||

|

500 - |

||||||||

|

Кембрий |

Y |

14 |

||||||

|

550 - |

||||||||

|

Венд |

15 |

|||||||

|

Краевого |

||||||||

|

600 - |

||||||||

|

прогиба |

16 |

|||||||

|

650 - |

— |

17 |

||||||

|

эн |

||||||||

|

700 - |

О |

JS |

18 |

|||||

|

Ф |

||||||||

|

750 - |

-е- |

Континентальной |

19 |

|||||

|

О |

||||||||

|

О_ |

^ftSSS^S»»^^ ~ |

окраины |

20 |

|||||

|

О- |

||||||||

|

1450 - |

Ф |

21 |

||||||

|

1500 - 1650 - 3150 - |

н |

XT |

Рифтовый |

|||||

|

о о_ |

)S о н га о °- а. □: |

SB о v |

||||||

|

Архей |

||||||||

Возраст, млн лет

1 — пески, глины; 2 — карбонаты; 3 — толщи заполнения; 4 — грубообломочные отложения; 5 — соли; 6 — метаморфиты; 7 — доманикиты; 8 — разломы; 9 — несогласия; 10 — клиноформы; 11 — рифы; 12 — каналы; 13 — обломочные шлейфы; 14 — граниты; 15 — базальты; 16 — поднятие; 17 — передовой прогиб; 18 — транспрессия; 19 — сжатие; 20 — термическое погружение; 21 — рифтинг

1 — sands, clays; 2 — carbonates; 3 — basin deposits; 4 — coarse deposits; 5 — salts; 6 — metamorphites; 7 — domanikites; 8 — faults; 9 — unconformity; 10 — clinoforms; 11 — reefs; 12 — channels; 13 — debris fans; 14 — granites; 15 — basalts; 16 — uplift; 17 — foredeep; 18 — transpression; 19 — compression; 20 — thermal sagging; 21 — rifting

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР сти рифей-вендской мегапоследовательности и неоднозначности возрастных определений их стратиграфическое расчленение нуждается в дальнейших исследованиях.

Интерпретация региональных сейсмических профилей

Большой прирост геологической информации, полученный в результате мультидисциплинарного изучения Урала, включая работы по проекту Ур-сейс-95 ([3–6] и др.), стимулировал дальнейшее проведение региональных глубинных сейсмических съемок. Особый интерес в этой связи представляют региональные глубинные профили, отработанные ОАО «Башнефтегеофизика» и «Оренбурггеофи-зика» на Южном Урале и в прилегающих районах Предуралья и Волго-Уральского бассейна. Профили, рассмотренные в этой статье, показаны на рис. 2. Эти сейсмические работы имеют большое региональное покрытие и отличаются геологической информативностью. Данные этих профилей обеспечивают уникальную возможность интегрировать информацию о строении Урала и Волго-Уральского бассейна для создания модели геологического развития Уральской окраины Восточно-Европейской платформы. Эта задача представляет очевидный научный интерес, а также имеет важное значение для понимания природы уникальной продуктивности богатейших нефтеносных районов ВолгоУральского бассейна.

Интерпретация сейсмических временных профилей 2D проводилась по общепринятой методике. Для осадочных комплексов основными методами являлись выделение сейсмических последовательностей и анализ их взаимоотношений. С этой целью использовались фазовая корреляция и анализ несогласий. Для пород фундамента, как правило лишенных выраженной сейсмической слоистости, выделялись зоны группирования высокоамплитудных отражений. Их конфигурация позволяла выявлять зоны вероятных нарушений. Во многих случаях для выбора предпочтительной геологической модели использовались данные сейсмических профилей, расположенных в прилегающих районах. Там, где это возможно, сейсмические данные увязывались с результатами бурения, геологического картирования и материалами изучения потенциальных геофизических полей. Полевые наблюдения способствовали составлению представлений о составе пород, их изменениях, деформациях на мезо- и микроуровнях. Данные о метаморфизме пород на Урале позволяли оценить величину их эксгумации. Важным источником информации являлись структурные построения, опубликованные в литературных источниках и производственных отчетах ([5–9, 12–14] и др.).

При интерпретации глубинного строения использовались общие представления о строении складчатых поясов и краевых прогибов, основанные на изучении районов аналогичного строения и моделирования их развития ([15–18] и др.). Эти

данные позволяют сузить пространство неопределенности геологической интерпретации и выбрать наиболее реалистичные и структурно сбалансированные сценарии тектонического развития.

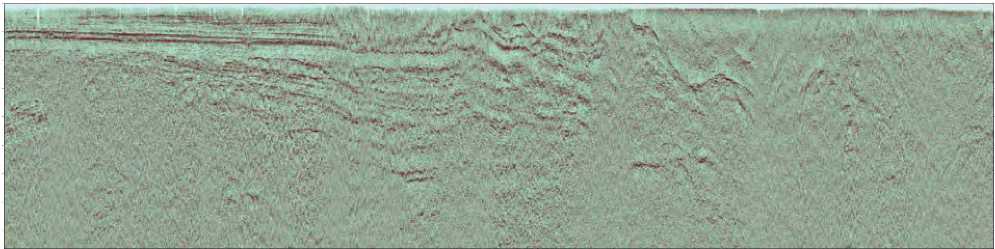

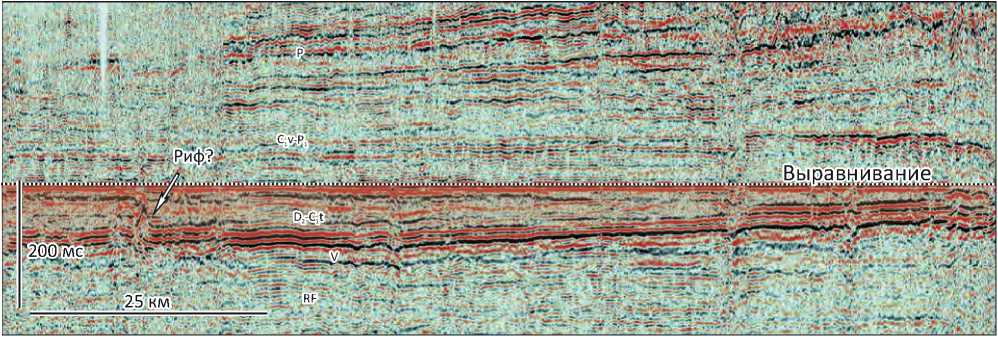

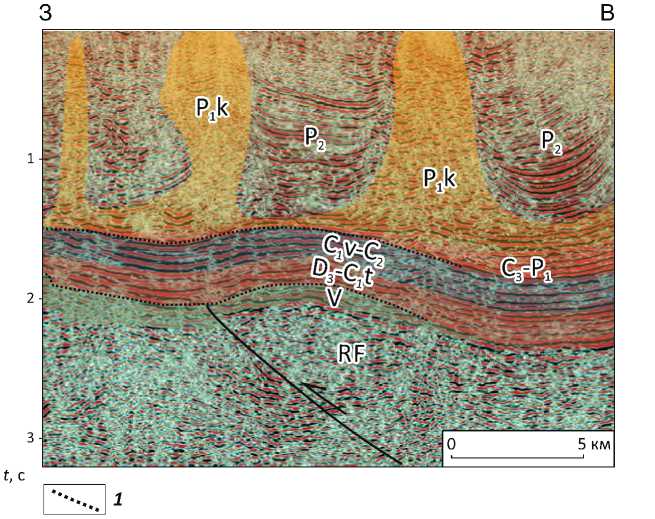

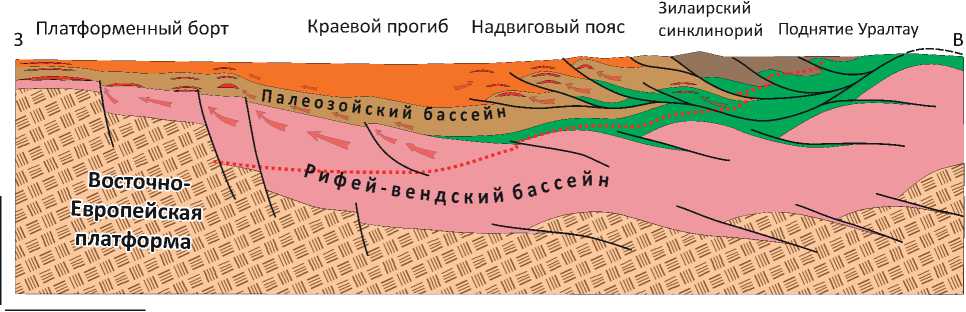

Один из наиболее информативных региональных разрезов — разрез 4, который пересекает восточные районы платформенной части Волго-Уральского бассейна, далее он пересекает Мраковскую впадину, Предуральский надвиговый пояс, Зилаир-ский синклинорий, поднятие Уралтау и восточную часть Магнитогорской зоны (рис. 4). Интерпретация профиля с использованием дополнительных данных, характеризующих состав и структуру исследуемого района, показывает надвиговое сочленение выделенных структурных зон Урала. Важной особенностью глубинного строения является наличие нескольких уровней надвиговых деформаций. Такие уровни выделяются в палеозойском чехле, а также в глубокопогруженных рифейских и ар-хей-нижнепротерозойских породах.

Примечательно, что толщина девонско-турней-ских отложений на востоке Волго-Уральского бассейна сокращается к востоку — в сторону Урала. Это видно на фрагменте этого разреза, выровненный по поверхности визейского несогласия (см. рис. 4 C).

Значительная часть интерпретируемых разломов, определяющих структурный план осадочного чехла и фундамента, не обнажается на поверхности, образуя так называемые слепые разломы. Они широко развиты в глубинной части разреза, а также во фронтальной части Предуральского пояса надвигов. Наличие подобных разломов является характерной чертой многих складчатых поясов ([17, 19] и др.). Их формирование обусловлено реологической стратификацией деформируемой среды, что способствует расщеплению разреза вдоль пластичных горизонтов с образованием тектонических клиньев и дуплексных надвиговых структур. Последние формируют последовательные наслоения тектонических пластин, которые в кровле и подошве ограничены взаимосвязанными пологими надвиговы-ми поверхностями. Наличие подобных разломов является одной из основных причин структурной дисгармонии на различных глубинных уровнях. Совокупность этих надвиговых пластин определяет общее тектоническое утолщение осадочного чехла и фундамента Уральского складчатого пояса.

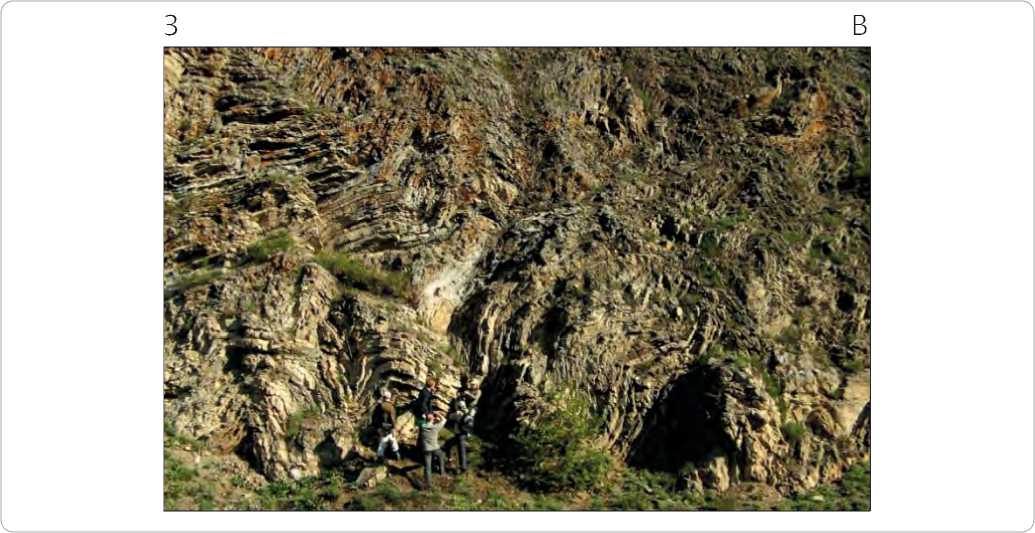

Пример надвиговых структур, наблюдаемых в полевых условиях в зоне рассматриваемого профиля на территории Предуральского надвигового пояса, показан на рис. 5. Здесь выделяется антиклинальная складка в лобовой части надвиговой пластины, образованной каменноугольными известняками. Примечательно, что в западном направлении поверхность смесителя надвига выполаживается. Вероятно, что до эрозии этот надвиг не выходил на поверхность, оставаясь слепым.

Для расположенной восточнее зоны Зилаир-ского синклинория характерна потеря выраженных

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

B

Рис. 4. Сейсмический разрез 4, проходящий от платформенной части Волго-Уральского бассейна до Магнитогорской зоны

Fig. 4. Seismic line 4, crossing the platform part of the Volga Urals basin – Magnitogorsk zone

В о л г о - У р а л ь с к и й б а с с е й н Мраковская впадина Надвиговый пояс З

Зилаирский синклинорий

Поднятие Уралтау

Магнитогорская зона

В

A

t , c

С

P

D 2 -C 2

PZ 2

D 2 -C 2

P

P

D 2 -C 2

, RF 1

D 3 -C 1 zl

' PZ 1 -D 2

RF

50 км

t , c

A — неинтерпретированный, B — интерпретированный, C — фрагмент западной части разреза, выровненный по поверхности визейского несогласия. Толщина девонско-турнейских отложений сокращается к востоку.

Положение разреза см. на рис. 2

A — uninterpreted, B — interpreted, C – zoomed western part of the same line flattened at the base of the Visean unconformity. The thickness of the Devonian-Tournaisian deposits decreases to the east.

For line location see Fig. 2

осей синфазности от поверхности до глубин около 2 с. Это обусловлено тем, что Зилаирский синклинорий сложен относительно монотонной толщей интенсивно дислоцированных турбидитов и вулканокластических пород позднедевон-турнейского возраста (рис. 6). Эти отложения лишены контрастных акустических границ и не способны генерировать устойчивые сейсмические отражения, оставаясь сейсмически прозрачными. Аналогом этих обра-

зований являются батиальные отложения Лемвин-ской зоны Тимано-Печорского бассейна.

Важной особенностью глубинного строения рассматриваемого региона является существование мощной толщи рифейских и вендских отложений. Их совокупная толщина может достигать 10–12 км (3–3,5 с двойного времени пробега сейсмической волны). Стиль деформаций этих отложений существенно отличен от вышележащих палеозойских.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Надвиговая структура (выделена пунктиром) в каменноугольных отложениях Предуральского надвигового пояса, гора Кружевная, юг Башкортостана. Размер обнажения ≈ 120 × 100 м

Fig. 5. Thrust fault (fault plane is shown with a dashed line) in Carboniferous deposits of the foreland thrust belt. The Kruzhevnaya Mountin, South Bashkortosan. Size of the outcrop ≈ 120 × 100 m

З

В

Рис. 6. Складчатость франско-турнейских турбидитных отложений в Зилаирском синклинории Fig. 6. Folding in the Frasnian-Tournaisian deposits of the Zilair Synclinorium

Он, вероятно, определяется наличием массивных надвиговых пластин, в то время как в палеозойских отложениях преобладают тонкочешуйчатые деформации. Рифейские отложения распространены в Предуралье и выклиниваются в зоне сочленения с платформенной зоной Волго-Уральского бассейна. Согласно сейсмическим данным, это выклинива-

ние происходит как за счет первичного сокращения толщины этих отложений, так и за счет их эрозионного срезания.

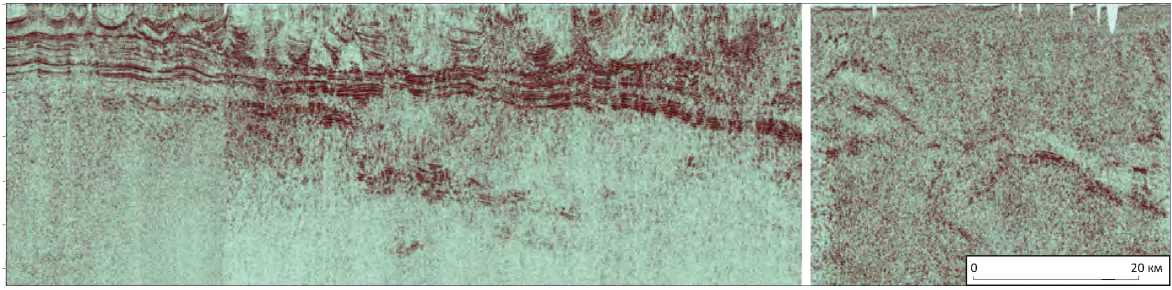

На рис. 7 представлен композитный сейсмический разрез, пересекающий Восточно-Оренбургскую седловину, Мраковскую впадину, Предураль-ский надвиговый пояс и Зилаирский синклинорий.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 7. Композитный сейсмический разрез, проходящий от платформенной части Волго-Уральского бассейна (Восточно-Оренбургская седловина) до Зилаирского синклинория

Fig. 7. Composite seismic line, crossing the platform part of the Volga Urals basin (East Orenburg Saddle) – Zilair Synclinorium

Волго-Уральский бассейн З

М р а к о в с к а я в п а д и н а

Предуральский надвиговый пояс

Зилаирский синклинорий В

A

Рис. 8

B t, с

T

D 3 -C 1 zl

P 1 k С 1 v-P 1

D 2 -C 1

P 2

С 1 v- 2

20 км

A — неинтерпретированный, B — интерпретированный.

-

1 — разлом.

Положение разреза см. на рис. 2

A — uninterpreted, B — interpreted.

-

1 — fault.

For line location see Fig. 2

На этом профиле показано, что в направлении на юг к Прикаспийскому бассейну значительно увеличивается толщина пермских отложений, в составе которых появляются кунгурские соли. Они образуют высокоамплитудные диапировые структуры. Значительно модифицируется структура Пред-уральского надвигового пояса. Согласно предлагаемой интерпретации, он представляет собой многоярусную дуплексную структуру, в пределах которой телескопируются верхнедевон-каменноугольные отложения. Образованный ими вдвиговый клин, по-видимому, расщепляет осадочный чехол в основании преимущественно глинистых нижнепермских (артинских) отложений. Вдвиговый (подкожный) механизм деформаций в этой зоне объясняет несоответствие структурного плана комплексов аллохтонного клина и моноклинального погружения к западу перекрывающих терригенных отложений краевого прогиба. Воздымание последних, согласно предлагаемой структурной модели, объясняется пассивным подъемом над подстилающим аллохтонным вдвиговым комплексом.

Также как и на ранее рассмотренном профиле, под палеозойскими отложениями Предуралья и Южного Урала выделяется мощная толща рифей-

ских пород. Их суммарная толщина в Мраковской впадине достигает не менее 10 км (около 3 с). Аналогичным образом эти отложения быстро выклиниваются в направлении платформенного борта краевого прогиба.

В восточной части профиля под сложнодисло-цированной системой надвиговых пластин выделяется крупное поднятие, расположенное на уровне 3–4 с. Вероятно, оно образовано массивной над-виговой пластиной, сложенной рифейскими породами с участием автохтонных палеозойских толщ. Еще одна надвиговая пластина, затрагивающая рифейские отложения, выделяется в центральной части Мраковской впадины. Детали строения этой структуры показаны на увеличенном фрагменте этого разреза (рис. 8).

Как можно видеть на этом участке профиля, приразломному поднятию по рифейским отложениям отвечает антиклиналь в палеозойских слоях. Достоверность выделения этого поднятия не вызывает сомнений, так как диапировые структуры в кунгурских солях расположены вне свода этой складки. По этой причине свойственные низкоскоростным солям сейсмические скоростные эффекты

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 8. Фрагмент интерпретированного разреза, представленного на рис. 7

Fig. 8. Close up of the interpreted section shown in Fig. 7

1 — несогласие.

Показана антиклинальная складка в подсолевых палеозойских отложениях, образованная за счет реактивации глубинного надвига.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

-

1 — irregular bedding.

An anticlinal structure in the Paleozoic subsalt deposits related to the reactivation of the deep thrust fault is shown.

For other Legend items see Fig. 7

не влияют на выраженность этого поднятия. Наблюдаемые структурные взаимоотношения рифейских и палеозойских слоев свидетельствуют о том, что докембрийские надвиги испытали компрессионную реактивацию во время уральской складчатости в пермское время.

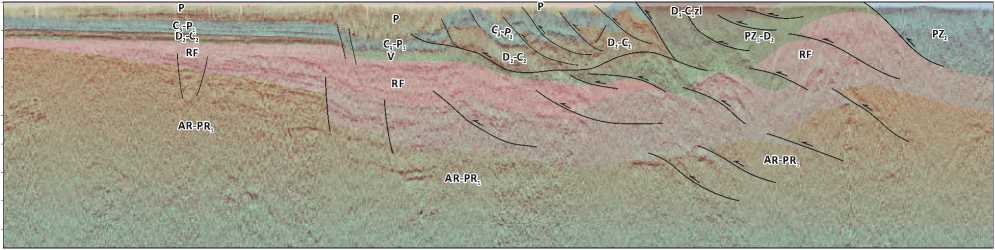

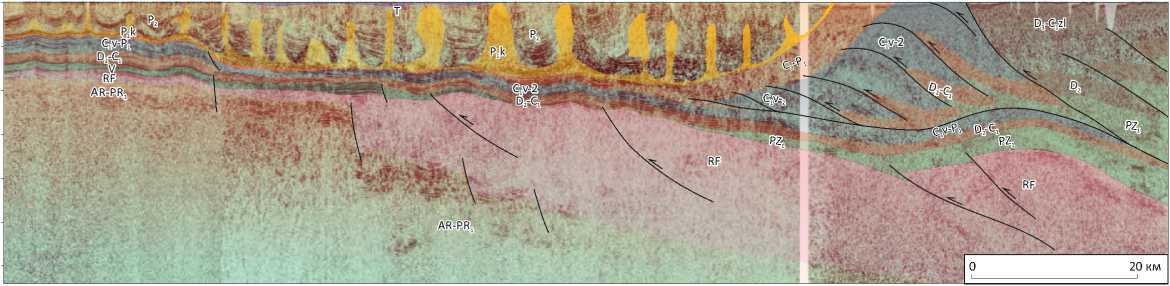

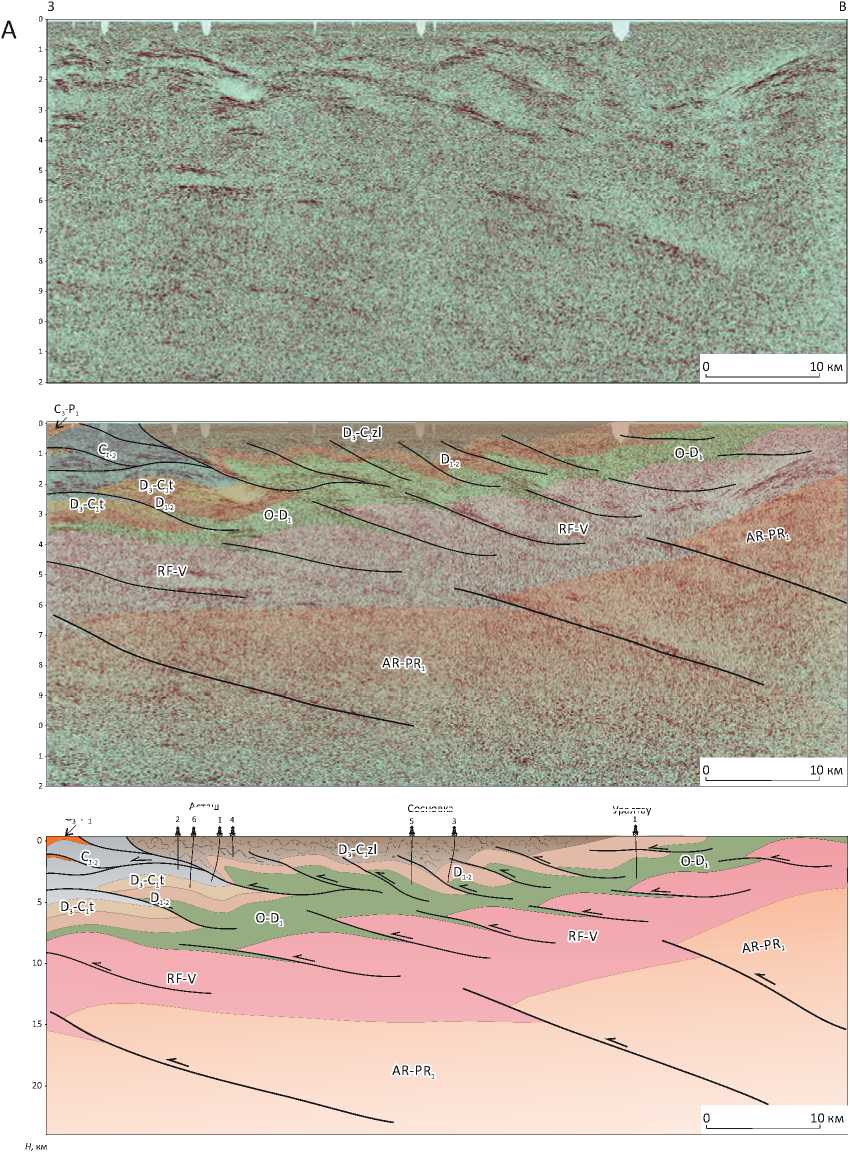

Наиболее полное представление о строении Зилаирского синклинория и поднятия Уралтау дает сейсмический разрез 080602 (рис. 9). Несмотря на положение в зоне интенсивной складчатости, на нем достаточно наглядно демонстрируется отмеченный ранее многоярусный надвиговый стиль деформаций Южного Урала. В районе Зилаирского синклинория в интервале до 2 с устойчивых сейсмических отражений мало. Это связано с интенсивной складчатостью вулканотурбидитов зилаирской серии (см. рис. 6). Ниже, на глубинах 2–4 с, можно наблюдать несколько наклонных зон повышенной рефлективности. Они, вероятно, соответствуют надвиговым структурам, затрагивающим рифей-ские и преимущественно нижнепалеозойские отложения. Глубже, в интервале 6–9 с, можно выделить несколько наклонных отражающих зон, которые интерпретируются как разломы в архей-раннепро-терозойском фундаменте.

Геологическая интерпретация этого разреза (см. рис. 9 C) предполагает, что разрез рифей-палео-

зойского осадочного чехла дисгармонично дислоцирован за счет наличия надвиговых деформаций на нескольких структурных уровнях. Большинство выделяемых разломов не достигают дневной поверхности, оставаясь слепыми. В целом они создают систему надвиговых пластин западной вергенции. Косвенно в пользу надвиговой природы глубинных разломов в рассматриваемом районе свидетельствует то, что в зоне Уралтау на поверхности залегают нижнепалеозойские породы, испытавшие метаморфизм высоких давлений и низких температур (эклогиты). Для достижения этого уровня метаморфизма они погружались на глубины не менее 30–35 км. Их выход на поверхность, в значительной степени, обусловлен надвиговыми деформациями (тектоническим телескопированием) в подстилающих толщах и последующей глубокой эрозией.

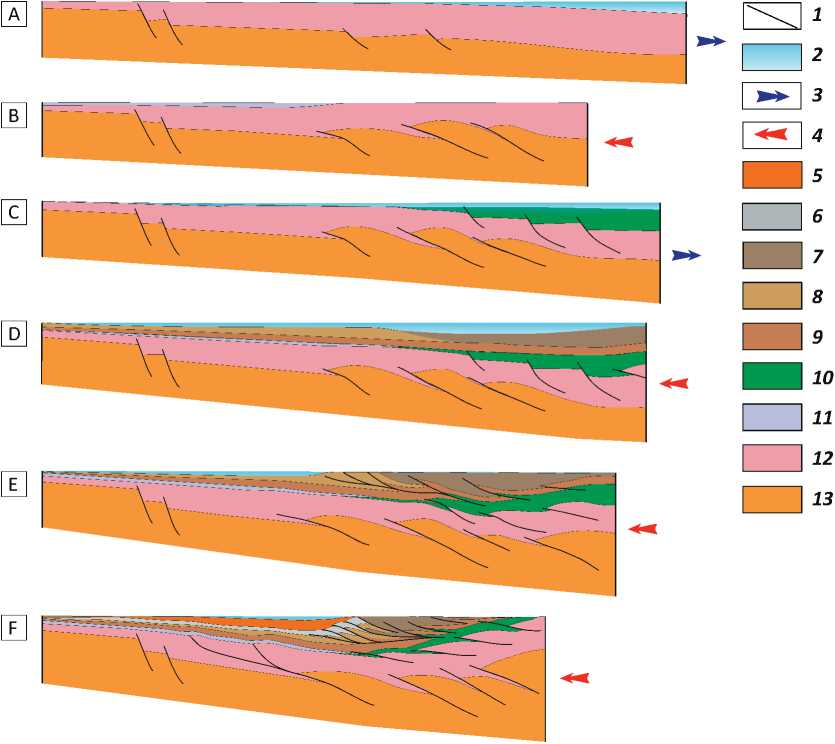

Геологическое развитие

Изучение строения Южного Урала и Предура-лья с использованием региональных сейсмических данных позволяет актуализировать представления о ходе геологического развития этого региона в ри-фее – фанерозое. На рис. 10 в схематическом виде представлена реконструкция поэтапного развитие этого района. Эти построения основываются на результатах ранее проведенных исследованиях ([5–6,

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 9. Разрез, проходящий от Предуральского надвигового пояса до поднятия Уралтау

Fig. 9. Seismic lines (A, B), and geological section (C), going from the foreland thrust belt to the Uraltau Uplift

З и л а и р с к и й с и н к л и н о р и й

П о д н я т и е У р а л т а у

П р е д у р а л ь с к и й п р о г и б t, c t, c

Асташ

Сосновка

Уралтау

B

C

С -Р

A — сейсмический неинтерпретированный, B — сейсмический интерпретированный, C — геологический. Положение разреза см. на рис. 2.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

A — uninterpreted, B — interpreted, C — geological section.

For line location see Fig. 2.

For other Legend items see Fig. 7

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

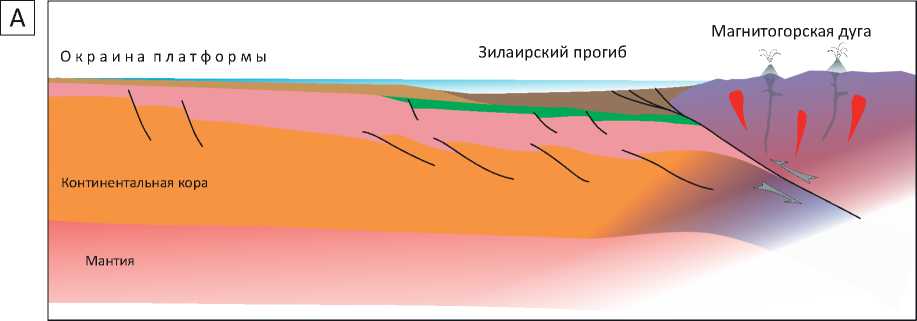

Рис. 10. Схема, иллюстрирующая этапы формирования бассейнов окраины Восточно-Европейской платформы на Южном Урале и в Предуралье в рифее – палеозое (вне масштаба)

Fig. 10. Scheme showing stages of the formation of the continental margin basins of the East European Platform in the South Urals and Uralian Foreland in the Riphean – Paleozoic (out-of-scale)

А — поздний рифей, B — венд, C — ранний девон, D — ранний карбон, Е — средний карбон, F — поздняя пермь.

1 — разлом; 2 — вода; 3 — растяжение; 4 — сжатие; стратиграфия ( 5 – 13 ): 5 — пермь, 6 — визейский ярус - верхний карбон, 7 — верхний девон - турнейский ярус, Зилаирская впадина, 8 — верхний девон - турнейский ярус, шельф, 9 — нижний – средний девон, 10 — нижний палеозой, 11 — венд, 12 — рифей, 13 — фундамент

А — Late Riphean, B — Vendian, C — Early Devonian, D — Early Carboniferous, Е — Middle Carboniferous, F — Late Permian.

-

1 — fault; 2 — water; 3 — stretching; 4 — compression; stratigraphy ( 5 – 13 ): 5 — Permian; 6 — Vize - Upper Carboniferous; 7 — Upper Devonian – Tournai, Zilair depression, 8 — Upper Devonian – Tournai, shelf, 9 — Lower – Middle Devonian, 10 — Lower Paleozoic, 11 — Vendian, 12 — Riphean, 13 — basement

-

9, 12, 20] и др.). в совокупности с новой структурной интерпретацией региональных сейсмических данных. Понимание общей направленности развития этого региона представляет собой основу анализа эволюции нефтегазовых систем в Волго-Уральском бассейне и Предуральском прогибе.

Наиболее существенной особенностью строения рассматриваемого региона является то обстоятельство, что в ходе своего развития в рифее – фа-нерозое он дважды представлял собой бассейн континентальной окраины, который в обоих случаях был трансформирован в краевой прогиб. В первом случае это привело к образованию складчатых тиманид, во втором — уралид. Эта цикличность отражается в тектоностратиграфии исследуемого района (см. рис. 3).

Первый цикл развития бассейна континентальной окраины отмечен в рифее (см. рис. 10 А). В его пределах накопилась мощная толща (10 км) осадочных отложений (см. рис. 4, 7). В венде окраина этого бассейна была преобразована в складчатый пояс, пронизана магматическими телами и метаморфизована (см. рис. 10 B). Реликтовая ветвь этой складчатой системы в настоящее время представлена Тиманским складчатым поясом [1, 6, 21]. Фрагментарность информации о строении этого складчатого пояса на Южном Урале позволяет судить о его строении в общих чертах.

Гораздо больше известно о фанерозойской истории Южного Урала. Рифтогенез и раскрытие Уральского океана произошли в конце кембрия – ордовике (см. рис. 10 C). Структуры растяже-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 11. Структурное развитие Южного Урала и Предуралья (вне масштаба) Fig. 11. Structural development of the South Urals and Cis-Urals (out-of-scale)

1□2 3 4 5 6 7 23 8 9

А — франский век: столкновение континентальной окраины Восточно-Европейской платформы с Магнитогорской дугой, формирование Зилаирского прогиба, B — визейский ярус – средний карбон, компрессионная деформация континентальной окраины, реактивация докембрийских разломов.

-

1 — рифей – венд; 2 — ордовик - средний девон; 3 — зилаирская серия; 4 — верхний девон – турнейский ярус; 5 — визейский ярус – средний карбон; 6 — вулкан; 7 — интрузия; 8 — разлом; 9 — вода

A — Frasnian: collision of the East European Platform continental margin with the Magnitogorsk arc, formation of the Zilair Synclinorium, B — Visean - Mid Carboniferous, compressional folding of the continental margin, reactivation of the pre-Cambrian faults.

-

1 — Riphean – Vendian; 2 — Ordovician - Middle Devonian; 3 — Zilairskaya series; 4 — Upper Devonian - Tournai; 5 — Vise - Middle Carboniferous; 6 — volcano; 7 — intrusion; 8 — fault; 9 – water

ния были наложены на складчатый пояс тиманид. В раннем палеозое осадконакопление было сосредоточено в погруженной уральской части бассейна, в то время как район Волго-Уральского бассейна оставался приподнятым.

В среднем девоне (см. рис. 10 D) произошло столкновение Уральской континентальной окраины с Магнитогорской островной дугой ([1, 5–6, 12] и др.). Представляется, что этот эпизод имел важнейшее значение для структурного развития Южного Урала и Предуралья. Геодинамическая интерпретация этого события в более широких географических рамках, включающих океанический сегмент Урала, показана на рис. 11.

Столкновение с Магнитогорской дугой в среднем девоне – франском веке привело к образованию перед ней глубокого Зилаирского прогиба, нало- женного на Уральскую континентальную окраину. В этом прогибе накапливались турбидиты и вулканогенный материал островодужного происхождения. Радиоизотопные исследования показывают что метаморфизм эклогитовой стадии произошел во франском веке — около 380 млн лет назад ([12] и др.). Он был связан с надвиганием аллохтонных покровов Магнитогорской дуги на континентальную окраину (см. рис. 11 А). В пределах Волго-Уральского бассейна в это время происходила обширная трансгрессия, давшая начало формированию осадочного чехла Волго-Уральского бассейна.

Дальнейшая коллизия привела к складчатым деформациям окраины платформы. Частью этих деформаций явилось формирование зилаирского покрова. Одновременно происходили инверсия и реактивация разломов докембрийского заложения

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

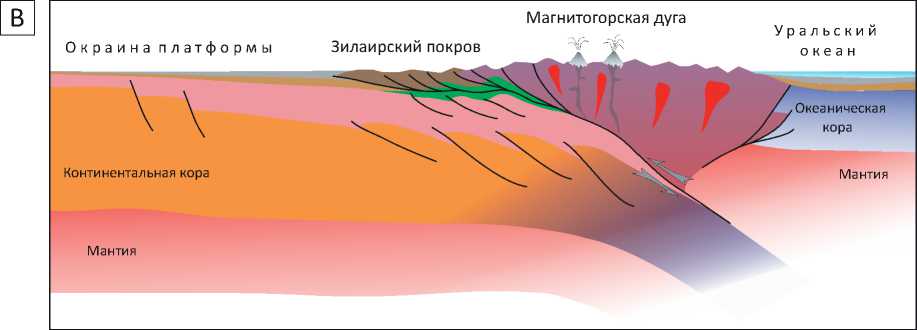

Рис. 12. Схематический разрез Западных Альп, составленный с использованием данных интерпретации глубинного сейсмического разреза ECORS-CROP (компиляция по данным публикаций ([15, 18] и др.))

Fig. 12. Schematic cross-section through the Western Alps, based on interpretation of the ECORS-CROP deep seismic profile (compiled from mixed published sections ([15, 18] etc.))

8 9 10

Европейская окраина ( 1 – 4 ): 1 — осадочный чехол, 2 — батиальные комплексы, 3 — верхняя кора, 4 — нижняя кора; 5 — океаническая кора (Пьемонтский океан); Адриатическая окраина ( 6 – 8 ): 6 — осадочный чехол, 7 — верхняя кора, 8 — нижняя кора; 9 — мантия; 10 — граница Мохоровичича.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

European margin ( 1 – 4 ): 1 — sedimentary cover, 2 — bathyal complexes, 3 — upper crust, 4 — lower crust; 5 — oceanic crust (Piedmont Ocean); Adriatic margin ( 6 – 8 ): 6 — sedimentary cover, 7 — upper crust, 8 — lower crust; 9 — mantle; 10 — border of Mohorovichich.

For other Legend items see Fig. 7

(см. рис. 10 E, 11 B). Полная субдукция океанической коры Уральского океана во второй половине каменноугольного времени привела к масштабной континентальной коллизии. В результате был сформирован Уральский надвиговый пояс. Нагрузка тектонических пластин вызвала флексурное погружение и образование Предуральского прогиба (см. рис. 10 F). Развитие многоярусной надвиговой системы Уральского складчатого пояса привело к глубокой эксгумации глубокометаморфизованных отложений, что вывело их на поверхность в зону поднятия Уралтау. Как можно видеть на рис. 8, реактивация разломов в рифейских отложениях происходила не только на Урале, но и в Предуралье.

Общий структурный рисунок Уральского над-вигового пояса во многих элементах схож с рядом других надвиговых поясов мира. Примером, в частности, могут служить Западные Альпы (рис. 12). Понимание глубинного строения этого складчатого пояса также во многом основано на интерпретации регионального сейсмического разреза ECORS-CROP.

Как можно видеть на этом разрезе, осадочный чехол и фундамент затронут дисгармоничными деформациями. Они связаны с наличием толсто- и тонкочешуйчатых деформаций. Первые выражены в осадочном чехле, вторые — в фундаменте. Нагромождение толсточешуйчатых надвигов, затрагивающих фундамент Европейской плиты, привело к формированию крупного поднятия Белледонне. Оно представляет собой аналог поднятия Уралтау.

При наличии многих общих черт с рядом складчатых поясов, образованных за счет континентальной коллизии, строение Южного Урала и Предура- лья имеет значительную специфику. Она состоит в том, что здесь совмещаются осадочные бассейны тиманской (рифей – венд) и уральской (палеозой) континентальных окраин. Это явилось следствием двух последовательных циклов развития бассейнов на окраине Восточно-Европейской платформы. За счет совмещения (наложения) тиманского и уральского седиментационных комплексов совокупная толщина осадочного выполнения составляет 10–15 км. Сходным строением, по-видимому, характеризуются складчатые окраины Восточно-Сибирской платформы. Возможно, что мощная толща рифей-вендских отложений присутствует в осадочном чехле Прикаспийского бассейна.

Нефтегазоносность

Интерпретация региональных сейсмических данных и реконструкция структурного развития Южного Урала и Волго-Уральского бассейна позволяют актуализировать представления о нефтегазоносности. На основе новых данных можно более определенно трактовать происхождение уникальной концентрации запасов нефти в Волго-Уральском бассейне. Кроме этого, они могут быть полезны для определения приоритетов дальнейших геолого-разведочных работ.

Рассматривая строение Предуральского надви-гового пояса, можно предполагать, что здесь новые залежи нефти и газа могут быть обнаружены в пределах многоярусных надвиговых зон. В прошлом были предприняты значительные усилия для опо-искования этих районов ([7, 8, 22] и др.). В результате был открыт ряд месторождений во внешней части пояса надвигов: Беркутовское, Исимовское, Сара-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

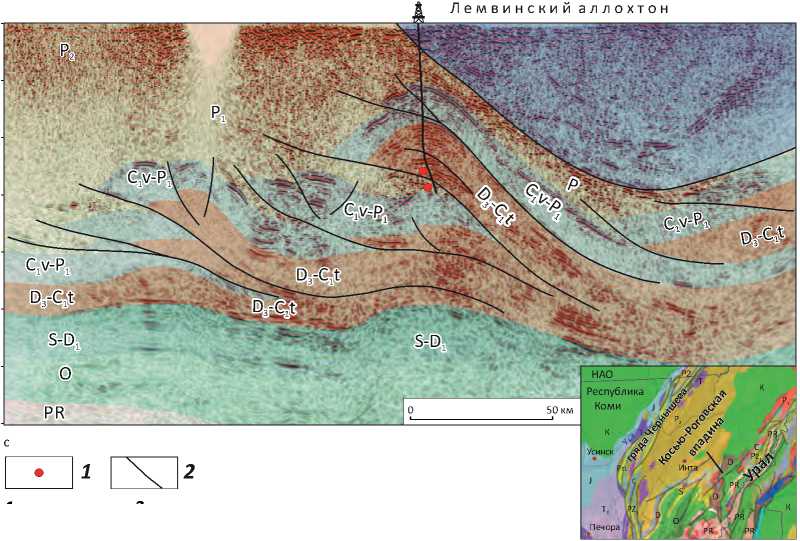

Рис. 13. Интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Косью-Роговской впадины и Лемвинского аллохтона в районе Левогрубеюсского газового месторождения, Тимано-Печорский бассейн

Fig. 13. Interpreted seismic line of the transition zone between the Kosyu-Rogov Trough and Lemva Nappe in the area of the Levogrubeu gas field, Timan Pechora Basin

Скв. Левогрубейюсcкая-1

СЗ К о с ь ю - Р о г о в с к а я в п а д и н а й Л е м в и н с к и й а л л о х т о н

ЮВ

0,5

1,5

3,5 t ,

P

C v-P

O

К

PR

50 км

C

Инта

D

P 2

P 2

НАО

Республика

Коми J

T 3

Печора

D O PR К

__________ PR PR

К

с

Усинск

J

1 — приток газа; 2 — разлом.

Положение разреза см. на карте-врезке

1 — gas inflow; 2 — fault.

See insert map for location

товское и др. Однако дисгармоничность складчатости затрудняла получение информативных сейсмических данных, что препятствовало опоискованию внутренних зон пояса передовой складчатости Урала. Новая интерпретация позволяет предполагать, что значительным нефтегазоносным потенциалом могут обладать дуплексные надвиговые структуры южной части складчатого борта Мраковской впадины (см. рис. 7). Насыщение ловушек УВ в этой структурной зоне связано с палеозойскими нефтепродуцирующими отложениями.

Развитие сейсмических технологий позволит рассчитывать на то, что новые данные могут повысить достоверность подготовки перспективных структур. Примером новых открытий, сделанных за последние годы в надвиговых зонах Урала, может служить Левогрубеюсское газовое месторождение (рис. 13). Оно расположено предгорьях Приполярного Урала в Республике Коми. Примечательно, что продуктивная приразломная складка перекрыта батиальными отложениями Лемвинского аллохтона. Этот аллохтон является структурным аналогом зилаирских покровов Южного Урала.

Рассматривая нефтегазоносность платформенных районов в контексте развиваемых представлений о региональном строении Южного Урала и Волго-Уральского бассейна, нельзя обойти дискуссионную тему об источниках нефти в этом бассейне. Как известно, в пределах Южно-Татарского свода и прилегающих районов сконцентрированы уникальные запасы нефти. Запасы крупнейшего из расположенных здесь Ромашкинского месторождения составляют около 5 млрд т ([23] и др.). Кроме этого, по соседству располагается ряд уникальных и крупных месторождений, к числу которых относятся Туймазинское, Арланское, Бавлинское, Шка-повское, Ново-Елоховское и др. Гигантские запасы тяжелой нефти сосредоточены также в пермских отложениях на малых глубинах. Между тем, толщина осадочного чехла в их пределах составляет не более 2 км. Основные запасы нефти сосредоточены на глубинах менее 1,5 км. В этих районах битуминозные отложения доманиковой свиты недостаточно зрелы для генерации значительных объемов нефти ([23, 24] и др.). Расчеты показывают, что генетический потенциал доманиковых отложений в районе Южно-Татарского свода значительно уступает установленным запасам нефти ([25] и др.). Кроме этого, основные запасы нефти этих месторождений сосредоточены в базальных живетских песчаниках ([23] и др.), которые подстилают доманиковые отложения.

Исходя из этих фактов, большинство исследователей сходятся во мнении, что доманиковые отложения центральных районов бассейна не являются основным источником нефти залежей уникальных месторождений. Для объяснения феномена концентрации запасов нефти в этом районе предлагается либо дальняя миграция из впадин бассейна (Мелекесская, Предуральский прогиб), в которых

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

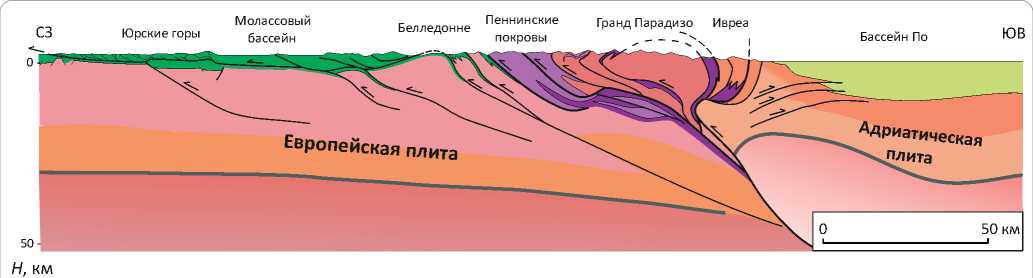

Рис. 14. Схематический геологический разрез от платформенной части Волго-Уральского бассейна и Южного Урала на заключительной стадии формирования Уральской складчатой системы в конце перми

Fig. 14. Schematic geological section from the platformal part of the Volga Ural Platform to the South Urals at the final stage of the Uralian Fold Belt development in the Late Permian

В о л г о - У р а л ь с к и й б а с с е й н

У Р А Л

~ 10 км

~ 50 км

5 6 7

1 — разлом; 2 — направление миграции нефти и газа; 3 — залежи нефти и газа; 4 — нижняя граница зоны нефтегазообра-зования; стратиграфия ( 5 – 10 ): 5 — пермь, 6 — девон – карбон, шельф, 7 — девон – карбон, бассейн, 8 — нижний палеозой, 9 — рифей – венд, 10 — архей – нижний протерозой, фундамент.

Показаны направления миграции и ремиграции УВ из рифей-вендских и палеозойских отложений. Масштаб условный

-

1 — fault; 2 — direction of oil and gas migration; 3 — deposits of oil and gas; 4 — lower boundary of the oil and gas formation zone; stratigraphy ( 5 – 10 ): 5 — Permian, 6 — Devonian – Carboniferous, shelf, 7 — Devonian – Carboniferous, basin, 8 — Lower Paleozoic, 9 — Riphean – Vendian, 10 — Archean–Lower Proterozoic, basement.

Direction of migration and re-migration of НС are shown. Scales are conditional доманиковые отложения достигают термической зрелости, либо принимается гипотеза поступления нефти из подстилающего архей-раннепротерозой-ского кристаллического фундамента.

Исходя из представлений о геологическом строении бассейна, дальняя миграция нефти представляется маловероятной. Это связано с большой удаленностью доманиковых очагов генерации, расположенных в сотнях километров, при отсутствии существенных региональных уклонов слоев палеозойского чехла в центральной части ВолгоУральского бассейна. Кроме этого, на путях миграции расположены многочисленные препятствия в виде разломов и фациальных замещений. Сокращение толщины девон-турнейских отложений Волго-Уральского бассейна в направлении к Уралу (см. рис. 4 С), а также отсутствие доманиковых бассейновых отложений показывает, что Предуралье едва ли было важным источником нефти внутренних районов бассейна. Дальняя миграция плохо согласуется с тем, что основные запасы нефти сосредоточены в поддоманиковых пластах. Поступлению нефти из фундамента, на котором залегает нефтегазоносный чехол, противоречат геохимические данные. Они показывают, что нефть была образована морскими осадочными отложениями [25]. Кроме этого, возникает вопрос — почему подобных скоплений нефти нет над другими поднятиями фундамента Волго-Уральского бассейна?

Представляется, что приемлемым объяснением уникальной концентрации нефти в центральной части Волго-Уральского бассейна может являться гипотеза о миграции УВ из многокилометровых осадочных толщ рифея – венда Южного Предуралья [26], где мощность этих отложений максимальна. Рассмотренные региональные сейсмические данные по Предуралью свидетельствуют, что эти отложения выклиниваются на границе Южно-Татарского свода. Данные изучения глубинного строения прилегающих районов Татарстана согласуются с этим выводом [20, 27]. Соответственно, поступление нефти из рифейских толщ в палеозойские нефтеносные пласты не требует дальней миграции.

Формирование долгоживущего регионального уклона рифейских слоев в направлении платформенной части Волго-Уральского бассейна обусловило ход структурного развития Южного Урала и Предуралья. Это способствовало массовой миграции УВ по восстанию слоев в направлении известных месторождений Южно-Татарского свода и Бирской седловины. Основную роль в генерации нефти играли рифей-вендские отложения Предуралья.

Вероятно, что миграция и ремиграция нефти из рифей-вендских отложений в перекрывающий палеозойский чехол Волго-Уральского бассейна достигли кульминации в условиях формирования Уральского краевого прогиба в конце палеозоя. Тектонический стресс и реактивация разломов

(см. рис. 8) могли ускорить этот процесс. На Южном Урале они, по видимому, израсходовали свой потенциал из-за больших глубин погружения уже на стадии растяжения Уральской континентальной окраины в раннем палеозое (см. рис. 10). В схематическом виде направление миграционных потоков в региональном структурном контексте на заключительной стадии формирования Уральской складчатой системы показано на рис. 14.

Предлагаемая схема основана на результатах проведенной интерпретации региональных сейсмических профилей и учитывает данные, характеризующие нефтегазоносность рассматриваемого региона. Она предполагает, что палеозойские толщи могли служить основными источниками нефти для Предуральского надвигового пояса. Многокилометровая толща рифей-вендских отложений бассейна рифей-вендской континентальной окраины обеспечивала поступление УВ в направлении платформенной части Волго-Уральского бассейна.

Вероятно, что миграция нефти протекала поэтапно, а также включала ремиграцию в условиях структурной реактивации в палеозое. Нефтегазо-проявления в рифей-вендских отложениях ([28] и др.) свидетельствуют о наличии в них нефтематеринских толщ. Результаты бассейнового моделирования показывают допустимость поступления нефти из рифейских отложений в палеозойский чехол в северной части Волго-Уральского бассейна [29].

Важность рифей-вендских отложений как источников нефти подтверждает опыт проведения геолого-разведочных работ в западной части Восточно-Сибирской платформы. С этими толщами связан ряд месторождений, включая крупные Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское. Наличие надежной соляной покрышки в перекрывающих кембрийских отложениях обеспечило сохранность этих залежей в рифей-вендских пластах. Отсутствие такой покрышки в Предуралье способствовало миграции нефти в перекрывающий палеозойский чехол.

Изучение строения рифей-вендских отложений в Предуралье с применением современных геофизических технологий, вероятно, позволит реконструировать динамику миграции нефти из связанных с ними очагов нефтегазообразования. Эти данные могут повысить надежность и информатив- ность бассейнового моделирования. В результате появится возможность уточнить модели строения известных месторождений, а также определить приоритетные направления дальнейших поисковых работ. Эти направления, в частности, могут быть связаны с выявлением неструктурных и комбинированных ловушек на путях миграции нефти, а также с корами выветривания в допалеозойских отложениях [30].

Заключение

Региональные сейсмические данные позволяют актуализировать представления о строении и нефтегазоносности Южного Урала и Предуралья. Они показывают, что окраина Восточно-Европейской платформы испытала два цикла формирования бассейнов континентальной окраины. Один произошел в рифее – венде, второй — в палеозое. На заключительных стадиях этих циклов континентальная окраина подвергалась коллизионной складчатости. Результатом тектонического развития окраины Восточно-Европейской платформы стало наложение палеозойских отложений Уральской континентальной окраины на сформированную ранее многокилометровую рифей-вендскую толщу. Это привело к увеличению общей толщины осадочного чехла.

Дисгармоничные складчато-надвиговые деформации создают условия для выявления новых залежей нефти и газа в пределах Предуральского надвигового пояса. Предлагаемая интерпретация региональных сейсмических данных позволяет актуализировать представления о нефтегазоносности прилегающей к Южному Предуралью части Волго-Уральского бассейна. Толща рифейских отложений, широко распространенная в Предуралье, вероятно, служила основным источником нефти для крупнейших месторождений центральной части Волго-Уральского бассейна. Вклад в нефтенакопле-ние термически преимущественно незрелых дома-никовых отложений играл вспомогательную роль. Эта интерпретация предлагает непротиворечивое решение дискуссионной проблеме источников нефти в Волго-Уральском бассейне.

Список литературы Строение Южного Урала и Предуралья на основе интерпретации региональных сейсмических данных и происхождение богатейших залежей нефти в Волго-Уральском бассейне

- ЗоненшайнЛ.П., Кузьмин М.И., НатаповЛ.М. Тектоника литосферных плит территории СССР: в 2 кн. - М: Недра, 1990. - 666 с.

- ШеинВ.С., АлференокА.В., ДолматоваИ.В., МельниковаН.А. Геодинамические условия формирования осадочного чехла палео-бассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента // Геология нефти и газа. - 2020. - № 1. - С. 35-55. DOI: 10.31087/0016-78942020-1-35-55.

- Knapp J.H., Steer D.N., Brown L.D., Berzin R., Suleymanov A., Stiller M., Luchen E., Brown D., Bulgakov R., Rybalka A.V. A lithosphere-scale image of the Southern Urals from explosion-source seismic reflection profiling. - Science. - 1996. - № 5285. - Т. 274. - 226-228. DOI: 10.1126/science.274.5285.

- Глубинное строение и геодинамика Южного Урала (проект Уралсейс) / Под ред. А.Ф. Морозова. - Тверь: ГЕРС, 2001. - 286 с.

- Brown D., Puchkov V.N., Alvarez-Marron J., Bea F., Perez-Estaun A. Tectonic processes in the Southern and Middle Urals: an overview // Geological Society, London, Memoirs. - 2006. - № 32. - С. 407-419. DOI: 10.1144/GSL.MEM.2006.032.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Предуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. - 280 с.

- Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала. - М.: Наука, 1974. - 236 с.

- Казанцев Ю.В. Структурная геология Предуральского прогиба. - М.: Наука, 1984. - 185 с.

- Щекотова И.А. Карбонатные формации Южного Предуралья: тектоника и нефтегазоносность. - М.: Наука, 1990. - 112 с.

- Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Удоратина О.В., Герцева М.В., Андреичев В.Л., Дорохов Н.С. Доуральская тектоническая эволюция северо-восточного и восточного обрамления Восточно-Европейской платформы. Ч. 2. Позднедокембрийско-кембрийская коллизия Балтики и Арктиды // Литосфера. - 2007. - № 1. - С. 32-45.

- Сергеева Н.Д., Пучков В.Н., Карасева Т.В. Верхний протерозой (рифей и венд) Волго-Уральской области в параметрических и глубоких скважинах. - Уфа: Книга-Принт, 2021. - 196 с.

- Matte Ph. The Southern Urals: deep subduction, soft collision and weak erosion // Geological Society, London, Memoirs. - 2006. - № 32. -С. 421-426. DOI: 10.1144/GSL.MEM.2006.032.01.25

- Антипов М.П., Быкадоров В.А., Волож Ю.А. и др. Оренбургский тектонический узел: геологическое строение и нефтегазоносность. - М.: Научный мир, 2013. - 264 с.

- Горожанин В.М., Горожанина Е.Н. Структуры зоны сочленения Предуральского прогиба и складчатого Урала по сейсмическим и геологическим данным // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: мат-лы и доклады 11 Межрегиональной конференции посвященной 65-летию Института геологии УНЦ РАН, Уфа (Уфа, 17-19 мая 2016 г.). - Уфа: ДизайнПресс, 2016. - С. 11-17.

- Pfiffner O.A. Thick-skinned and thin-skinned tectonics: A global perspective // Geosciences. - 2017. - № 7. - 71 с. DOI: 10.3390/ geosciences7030071.

- ErdosZ., Huismans R.S., van der Beek P. Control of increased sedimentation on orogenic fold-and-thrust belt structure - insights into the evolution of the Western Alps // Solid Earth. - 2019. - № 10. - С. 391-404. DOI: 10.5194/se-10-391-2019.

- BallyA.W., Sawyer D., Sinkewich A. Global Tectonic and Basin Maps Albert // Search and Discovery. Article № 30444. - 2020. - Режим доступа: https://www.searchanddiscovery.com/documents/2020/30444bally/ndx_bally.pdf (дата обращения 12.01.2023).

- Deville E. Structure of the tectonic front of the Western Alps: Control of fluid pressure and halite occurrence on the decollement processes // Tectonics. - 2021. - № 4. - С. 1-21. DOI: 10.1029/2020TC006591.

- Von Hagke Ch., Malz A. Triangle zones — Geometry, kinematics, mechanics, and the need for appreciation of uncertainties // Earth-Science Reviews. - 2018. - № 177. - С. 24-42. DOI: 10.1016/j.earscirev.2017.11.003.

- Бабаянц П.С., Белоусова Е.А., Блох Ю.И., Богина М.М., Буш В.А. и др. Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1-ЕВ, профилям 4В и ТАТСЕЙС. В 2 т. - М.: ГЕОКАРТ, 2010. - Т. 1. - 408 с.

- Gee D.G., Pease V. The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica // Geological Society, London, Memoirs. - 2004. - № 30. -248 с. DOI: 10.1144/GSL.MEM.2004.030.01.19.

- Исмагилов Р.А. Перспективная зона нефтегазоносности под аллохтонами Южного Урала // Георесурсы. - 2014. - № 3. - С. 17-21. DOI: 10.18599/grs.58.3.3.

- Адбулмазитов Р.Г., Ананьев В.В., Войтович Е.Д., Гатиятуллин Н.С., МироноваЛ.М., Муслимов Р.Х. и др. Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений. В 2 т. - Казань: Изд-во Фэн, 2007. - Т. 1. - 316 с.

- Кирюхина Т.А., Фадеева Н.П., Ступакова А.В., Полудеткина Е.Н., Сауткин Р.С. Доманиковые отложения Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов // Геология нефти и газа. - 2013. - № 3. - С. 76-87.

- Галимов Э.М., КамалееваА.И. Источник углеводородов супергигантского нефтяного месторождения Ромашкино (Татарстан) — приток из кристаллического фундамента или нефтегазоматеринские осадочные отложения? // Геохимия. - 2015. - № 2. -С. 103-122. DOI: 10.7868/S001675251502003X.

- Соборнов К.О., Скрипий А.А. Покровно-надвиговая структура осадочного чехла зоны сочленения Бельской впадины и Башкирского антиклинория Южного Урала // Доклады АН СССР. - 1993. - Т. 333. - № 2. - С. 242-245.

- Трофимов В.А. Глубинные региональные сейсморазведочные исследования МОГТ нефтегазоносных территорий. - М.: ГЕОС, 2014. - 202 с.

- Масагутов Р.Х. Литолого-стратиграфическая характеристика и палеогеография позднего докембрия Башкирского Приуралья. -М.: Недра, 2002. - 223 с.

- Кожанов Д.Д., Большакова М.А., Хопта И.С. Роль отложений протерозоя в формировании нефтегазоносности севера Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (по результатам бассейнового моделирования) // Георесурсы. - 2022. - № 2. - С. 113-128. DOI: 10.18599/grs.2022.2.12.

- Амельченко Н.Б., Ахметзянов Р.В. Особенности строения и перспективы нефтегазоносности коры выветривания фундамента Южно-Татарского свода // Вестник АН РБ. - 2019. - № 2. - С. 15-25. DOI: 10.24411/1728-5283-2019-10202.