Строение минерализованных зон Петропавловского золото-порфирового месторождения (Полярный Урал)

Автор: Мансуров Р.Х.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 4 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются геолого-структурные особенности, строение и морфология минерализованных зон и рудных тел Петропавловского золоторудного месторождения, расположенного в пределах Тоупугол-Ханмейшорского рудного района на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ). На месторождении установлено два типа руд: золото-сульфидный, определяющий масштабы золотоносности месторождения, и наложенный золото-малосульфидно-кварцевый. По структурно-морфологическим и минералого-геохимическим особенностям, среди которых пространственная ассоциация рудных тел с телами порфировых интрузивных фаз, штокверковый характер золоторудной минерализации, объемный характер рудно-метасоматической зональности и рисунка распределения рудных концентраций, Петропавловское месторождение может быть отнесено к объектам порфирового типа.

Золото, золото-сульфидные руды, крупнообъемное оруденение, линейно-штокверковое строение, золото-порфировый тип

Короткий адрес: https://sciup.org/147200997

IDR: 147200997 | УДК: 550.812:553.074:553.411 | DOI: 10.17072/psu.geol.33.49

Текст научной статьи Строение минерализованных зон Петропавловского золото-порфирового месторождения (Полярный Урал)

За последнее время в полярной части Урала было выявлено сравнительно большое количество золоторудных мелких месторождений и проявлений золота. Вместе с тем при достаточно высоком потенциале золотоносности региона промышленная отработка этих месторождений не ведется, так как золоторудные объекты расположены в труднодоступных малоосвоенных районах. Перспективы вовлечения в отработку новых месторождений на Полярном Урале во многом бы- ли связаны со строительством железнодорожного сообщения, соединяющего регион с промышленно развитой частью Северного Урала. Однако проект строительства этой транспортной артерии отложен на неопределенный срок, что, очевидно, не способствует развитию региона. Одним из наиболее перспективных золоторудных объектов Полярного Урала является То-упугол-Ханмейшорский рудный район. Последний в ближайшем будущем может стать одним из новых золотодобывающих центров на севере РФ. Перспективы определяются главным образом его выгодным

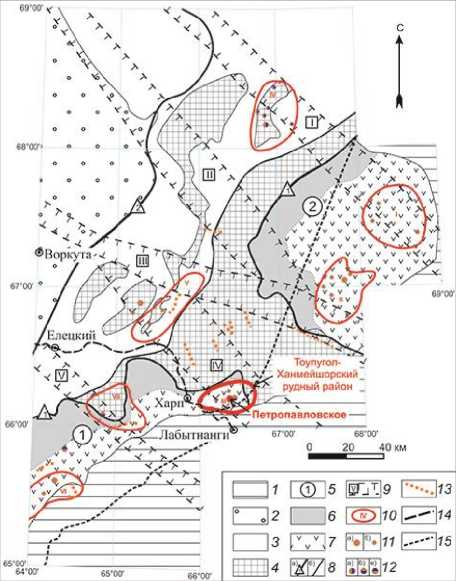

Рис. 1. Обзорная схема районирования и золотоносности Полярного Урала (составлено с использованием данных Е.В. Черняева, ООО «НПО “Геосфера”»): 1–7 – основные структурно-формационные элементы Полярного Урала: 1 – Западно-Сибирская плита; 2 – Предуральский краевой прогиб; мегазоны: 3 – Западно-Уральская; 4 – ЦентральноУральская; 5 – Тагило-Магнитогорская: «1» – Войкарская, «2» – Щучьинская структурноформационные зоны; 6 – Войкарско-Щучьинский офиолитовый пояс; 7 – Ауэрба-ховско-Новогодненский (Малоуральский) вулкано-плутонический пояс; 8–9 – зоны разломов: 8 – продольные региональные зоны разломов: а) главные: «1» – Главный Уральский глубинный разлом, «2» – Главный ЗападноУральский разлом, б) прочие; 9 – поперечные глубинные зоны разломов: «I» – Себета-Щучьинская, «II» – Гнетью-Немурюганская, «III» – Лонготско-Бадьяшорская, «IV» – Хан-мейская, «V» – Тышорская; 10 – руднороссыпные узлы: «I» – Сибилейский, «II» – Юньягинский, «III» – Тоупугол-Ханмейшорский, «IV» – Лекынтальбейский, «V» – Манитанырдский, «VI» – Манюкуюс-кий, «VII» – Хараматалоуский; 11–13 – золоторудно-россыпные и золотосодержащие объекты: 11 – золоторудные объекты: а) месторождения, б) проявления; 12 – золотосодержащие объекты: а) медно-молибден-порфировые, б) колчеданные, колчеданно- полиметаллические, в) ванадий-железо-медные; 13 – россыпи золота; 14–15 – железные дороги: 14 – действующие, 15 – строящиеся и проектируемые расположением: в 30 км от г. Лабытнанги и всего в нескольких километрах от вышеупомянутой железнодорожной ветки, проходящей по восточному склону Полярного Урала. В состав Тоупугол-Ханмейшорского рудного района входят несколько золоторудных полей, в том числе Новогодненское, определяющее промышленную золотоносность объекта. Новогодненское рудное поле, расположенное в восточной части рудного района, включает золоторудные месторождения Петропавловское и Новогоднее-Монто, а также несколько мелких рудо-проявлений (рис. 1) [3, 20, 43, 47]. Суммарно запасы (С1+С2) и ресурсы (Р1) рудного поля составляют 33,6 т золота [2, 20].

Поисковые и оценочные работы на золото в пределах рудного района проводились в разные годы специалистами ОАО «Ямалзолото», ОАО «Ямальская ГК», ОАО «ПУГГП», ООО «Ямалгео», ООО «НПО Геосфера», ФГУП ИМГРЭ и других организаций [7, 15, 20, 37, 41]. Геологическому строению, вещественному составу руд месторождений Новогодненско-го рудного поля посвящены многочисленные опубликованные работы [2, 14, 20, 31, 47]. В изучении месторождений и проявлений Новогодненского рудного поля участвовали специалисты ФГУП ЦНИГРИ, в том числе и автор [3, 5, 21-23, 40]. Непосредственно автором изучались геолого-структурные условия локализации Петропавловского месторождения, строение и морфология минерализованных зон [3-5]. Накопленный и обработанный в ходе проведенных исследований материал послужил основой для настоящей статьи.

Геолого-структурные особенности и условия локализации месторождения

Тоупугол-Ханмейшорский рудный район расположен на севере полярно- уральского сегмента Ауэрбаховско-Новогодненского (Малоуральского) вулкано-плутонического пояса (ВПП) [5, 13, 20, 21, 27, 28, 34, 47]. По строению и условиям формирования рассматриваемый сегмент ВПП близок среднеуральскому сегменту того же пояса, к которому приурочен Ауэрбаховский рудный район с Воронцовским золоторудным месторождением [25, 39]. Рудный район представляет собой крупную асимметричную вулкано-тектоническую депрессию, сложенную вулканогенно-осадочными породами и сформированную в кровле среднепалеозойского Собского полифазного батолитоподобного плутона в области пересечения долгоживущих региональных зон тектонических нарушений [8, 9, 23, 41].

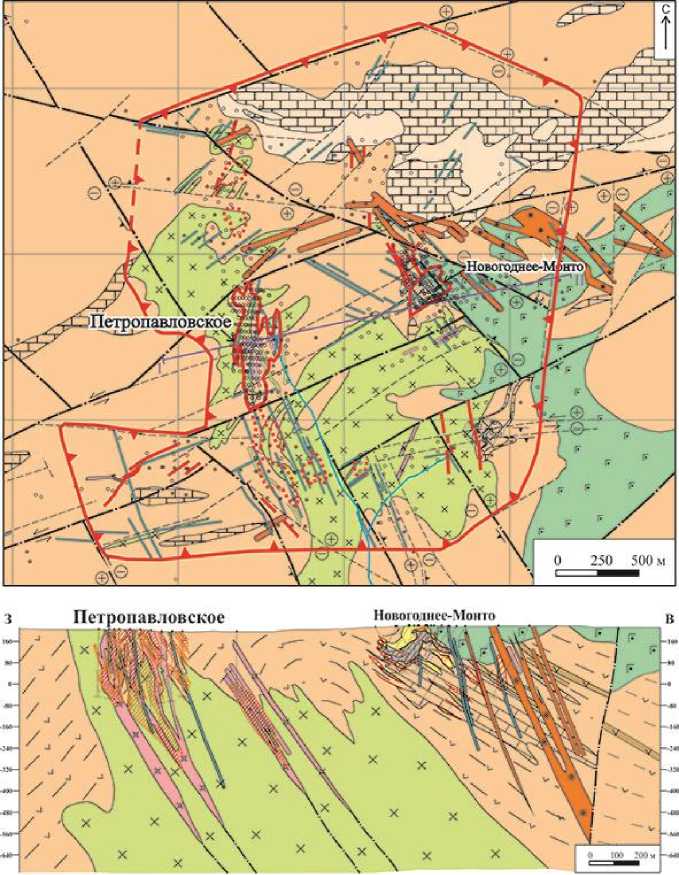

Новогодненское рудное поле площадью около 8 км2 отвечает локальному плутоногенному блоковому тектоническому поднятию, локализованному в области пересечения зон разрывов субмеридионального и субширотного простираний, являющихся также ограничителями поля (рис. 2). Этими же системами нарушений контролируется позиция золоторудных месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто, а также нескольких рудопроявлений (Западное, Караченцева, Карьерное). В строении рудного поля принимают участие вулканогенно-терригенно-карбонатные образования, среди которых эрозией вскрыты апикальные части интрузивных массивов и многочисленные разновозрастные дайки «пестрого» состава.

Рудное поле приурочено к выступу кровли Собского интрузивного массива в участке пересечения региональных разрывов северо-восточного и северозападного простираний. Оно формировалось в островодужном режиме в 2 этапа. С ранним этапом связано накопление вулканогенно-осадочных отложений базальт-андезибазальтовой формации и ассоциирующих с ними рудовмещающих вулканогенно-осадочных отложений тоупу-гольской толщи (S2-D1 tp). С поздним этапом становления связано накопление вул- каногенно-осадочных образований ба-зальт-андезитовой и трахибазальт-андезитовой формаций тоупуголегартской толщи (D1-2 tg). Эти породы прорваны интрузивами габбро-диорит-тоналитового собского комплекса (D1-2 s), образующими крупные многофазные плутоны c серией даек поздней фазы внедрения - диоритовых порфиритов и плагиогранит-порфиров. Эти породы характеризуются высокими содержаниями глинозема (1617%) и CaO (6%) и низким содержанием K2O (0,9-1,3 %) (табл. 1). Возраст комплекса оценивается в 400-408 млн. лет [38]. Затем следовал габбро-монцодиорит-порфиритовый конгорский комплекс (D3-C1 k). В составе пород этого комплекса возрастает доля K2O (до 1,5% в габбро и 3,03,5% в монцодиоритах) при относительно низком (14-15%) содержании глинозема. Возраст монцодиоритовых порфиритов составляет 382 ± 11 млн. лет [38]. Наиболее поздние магматические образования представлены дайками габбро-долеритов относительно слабо проявленного мало-ханмейского комплекса (D3-T m).

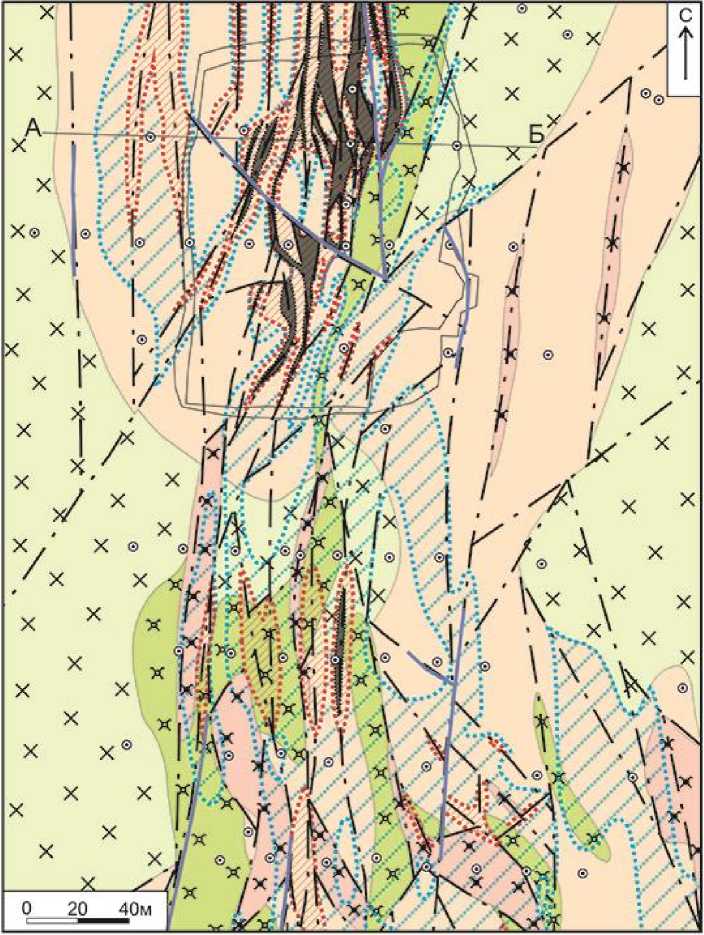

Геолого-структурная позиция Петропавловского месторождения определяется его локализацией в зоне контакта многофазного массива собского интрузивного комплекса с вмещающими интенсивно дислоцированными породами тоупуголь-ской вулканогенно-осадочной толщи (рис. 3). Тектоническая зона субмеридионального простирания контролирует размещение апофиз основного массива, сложенных его порфировидными разностями, а также маломощных пластинообразных даек кварцевых диоритовых порфиритов поздней фазы собского комплекса, прорывающих рудовмещающую толщу. К этой субмеридиональной зоне приурочены поля гидротермально измененных пород, вмещающих золотую минерализацию месторождения.

Интрузивные образования на месторождении представлены преимущественно породами второй главной фазы внедрения собского комплекса, слагающими Собский массив, - мелко-среднезер-

Рис. 2. Геологическая карта Новогодненского рудного поля и геологический разрез по линии I–II (составлено с использованием данных А.Г. Волчкова и др., ФГУП ЦНИГРИ): 1–5 – стратифицированные образования: 1–2 – то-упуголегартская толща (D1-2tg): 1 – алевролиты, аргиллиты, песчаники, 2 – известняки; 3–5 – тоупугольская толща (S2-D1tp): 3 – вулкано генно-осадочные и вулканогенные породы андезитобазальтового состава: а) на плане, б) на разрезе, 4 – известняки мраморизованные, 5 – андезитобазальтовые порфириты (на разрезе); 6–9 – интрузивные образования: 6 – малоханмейский габбро-долеритовый комплекс (D3-Tm): дайки долери-тов, долеритовых порфиритов; 7–8 – конгор-ский габбро-монцонит-порфирито-вый ком плекс (D3-C1k): 7 – монц-одиоритовые порфириты, 8 – габбро- долериты; 9 – собский габбро-диорит-плагио-гранодиоритовый ком плекс (D1-2s): а) 3-я фаза

внедрения: кварцевые диоритовые порфириты, плагиогранит-порфиры, б) 2-я фаза внедрения:

габбро-диориты, кварцевые диориты порфировидные; 10–11 – разрывные нарушения: 10 – на плане: а) главные, б) второстепенные; 11 – на разрезе; 12 – предполагаемые направления падения сместителей разрывных нарушений; 13 – предполагаемые относительные смещения по разрывным нарушениям: а) вертикальные, б) горизонтальные; 14–19 – руднометасоматические образования: 14 – скарны эпидот-гранат-пироксеновые с золото-сульфидно-магнетитовой минерализацией (проекция на поверхность); 15 – эпидот-гранат-пироксеновые скарны (на разрезе); 16 – магнетитовые тела (на разрезе); 17 – штокверкоподобные золоторудные минерализованные зоны: а) месторождений Петропавловское и Ново-годнее-Монто, б) северного и южного флангов Петропавловского месторождения (прогнозируемые); 18 – основные линейные золоторудные жильно-прожилковые зоны жильного типа (в том числе прогнозируемые); 19 – минерализованные зоны золото-сульфидной минерализации; 20 – контур Новогодненского рудного поля; 21 – буровые скважины разных лет: а) на плане, б) на разрезе

Таблица 1. Петрохимические особенности интрузивных пород собского комплекса

|

Фаза внедрения |

I |

II |

III |

|

|

Порода |

Габбро роговооб-манковое порфировидное |

Диориты, кварцевые диориты порфировидные |

Кварцевые диоритовые порфириты, пла-гиогранит-порфиры |

|

|

Минеральный состав, об.% |

Pl Hbl Cpx Bi Q Kf |

40-60 30-50 0-10 0-10 0-5 - |

50-80 10-30 0-5 0-5 3-20 0-10 |

55-75 20-30 0-5 0-5 5-15 0-10 |

|

Химический состав, мас.% |

Порода SiO 2 Fe 2 O 3 FeO MgO Na 2 O+K 2 O |

Габбро 45,0 2,9 12,32 6,91 3,07 |

Диориты 53,8 1,7 9,27 4,61 3,50 |

Кв.диор.порф: 58,73 1,8 7,0 2,64 3,84 |

|

Структура |

Порфировидная, неравномернозернистая |

Призматически зернистая, порфировидная, гипидиоморфнозернистая |

Порфировая |

|

|

Наложенные процессы |

Слабые пропили-то-подобные изменения (эпидот-карбонат-хлорит) |

Последовательные гидротермально-метасоматические изменения:

|

||

Примечание: Pl – плагиоклаз, Hbl – роговая обманка, Cpx – клинопироксен, Bi – биотит, Q – кварц, Kf – калишпат.

нистыми диоритами и их кварцсодержа-щими и кварцевыми разновидностями, порфировидными в краевых частях интрузивов. В подчиненном количестве присутствуют габбро-диориты и тоналиты. По содержанию кварца интрузивные породы подразделяются на габбро-диориты, диориты (до 5-6% кварца), кварцсодержащие (6-10%) и кварцевые диорит-гранодиориты (от 10 до 20% кварца) [23].

Восточная часть Собского массива ха рактеризуется широким развитием порфировидных разновидностей, часто образующих отдельные дайкообразные апофизы субмеридионального простирания и Ю-ЮВ склонения (65-80°) в центральной части месторождения. Их мощность варьирует от 10 до 60 м, протяженность достигает 300 м (рис. 4).

Поздняя третья фаза внедрения соб-ского комплекса представлена дайковыми телами диоритовых и кварцевых диоритовых порфиритов. Эти порфириты локализуются преимущественно в приконтакто-вой зоне Собского массива, прорывая как интрузивные образования второй фазы внедрения собского комплекса, так и отложения вулканогенно-осадочной толщи. Дайковые тела имеют субмеридиональную ориентировку, достаточно крутое (70-80°) падение на Ю-ЮВ. Мощность тел достигает первых десятков метров, про- тяженность – до 150 м (рис. 4). В центральной части месторождения порфириты формируют пояс дайковых тел субмеридионального простирания с суммарной мощностью отдельных даек до 200 м. Дайки порфиритов третьей фазы внедрения собского комплекса установлены впервые при исследованиях автора в составе коллектива специалистов ФГУП ЦНИГРИ. Порфировые тела, очевидно, являются важнейшим рудоконтролирующим элементом Петропавловского золоторудного месторождения.

Рудовмещающая тоупугольская толща представлена грубо переслаивающимися интенсивно дислоцированными вулканогенно-осадочными породами алевропели-товой, песчанистой и гравийной размерности [34]. По данным бурения мощность толщи более 400 м. Для центральной части месторождения характерно крутое (50-60°) падение пород на восток, для северной – моноклинальное залегание с падением на ЮЮВ. Рудовмещающая толща, прорванная дайковыми телами порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов, отличается интенсивной разрывной тектоникой, фиксирующейся в керне скважин и полотне горных выработок. Толща вмещает многочисленные ку-лисно построенные зоны рассланцевания и трещиноватости, контролирующие положение золоторудной минерализации. Устанавливаются разрывные нарушения различных направлений, проявляющиеся в интенсивном катаклазе и тектоническом брекчировании пород; часто отмечаются участки милонитизации.

Интенсивная тектоническая проработка определяет высокую степень развития гидротермально-метасоматических преобразований рудовмещающих пород Петропавловского месторождения.

Гидротермально-метасоматические образования и типы руд Петропавловского месторождения

Околорудные гидротермальнометасоматические изменения на место- рождении проявлены в следующей последовательности:

-

1) ранняя (эпидот)-карбонат-хлорито-вая;

-

2) главная продуктивная пирит-

- (хлорит)-альбитовая;

-

3) поздняя продуктивная пирит-

- серицит-кварцевая.

Ранние преобразования (пропилиты) распространены практически повсеместно, образуя зоны суммарной мощностью до 300 м и более, протяженностью более 800 м. Изменения прослежены на глубину свыше 300 м.

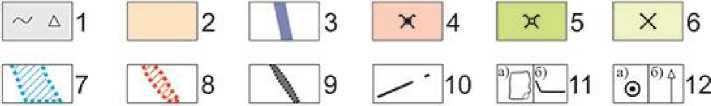

Пропилитизации подверглись в основном породы вулканогенно-осадочной толщи, в меньшей степени изменены гра-нитоиды собского комплекса (рис. 5). При низком содержании сульфидов (пирит, менее 1 об.%), концентрации золота в пропилитах редко превышают 0,1 г/т. Преобразования этого типа формируют внешний околорудный ореол месторождения.

Масштабы и интенсивность проявления главной продуктивной стадии метасоматических изменений (пирит-(хлорит)-альбитовых метасоматитов) определяют золотоносность руд Петропавловского месторождения [23]. Эти метасоматиты образуют разобщенные тела неправильной формы, «тяготеющие» к контактам даек порфировидных диоритов и диоритовых порфиритов поздней фазы собского комплекса. Они локализуются преимущественно в отложениях вулканогенноосадочной толщи. Интрузивные породы затронуты метасоматозом лишь в их экзоконтактах. Метасоматиты образуют мощную (до 150 м в центральной и 200 м в северной части месторождения) протяженную (650-700 м) зону сложной морфологии (рис. 5). В составе метасоматитов преобладает новообразованный альбит (от первых десятков до 50-70 об.%, достигает 90 об.% и более), хлорит (до 15-20 об.%) и пирит (5-10 об.% и более). Интервалы с повышенными содержаниями золота приурочены к зонам существенно альбитово-

Рис. 3. Геолого-структурная схема с распределением концентраций золота центральной части Петропавловского золоторудного месторождения: 1–2 – стратифицированные образования: 1 – четвертичные отложения, 2 – известняки; 3–5 – тоупугольская толща (S2-D1tp); 3–6 – интрузивные образования: 3 – малоханмейский габбро-долеритовый комплекс (D3-Tm): дайки долеритов, долеритовых порфиритов; 4–6 – собский габбро-диорит-плагиогранодиоритовый комплекс (D1-2s): 4–3-я фаза внедрения: кварцевые диоритовые порфириты; 5–6 – 2-я фаза внедрения: 5 – кварцевые диориты порфировидные, 6 – диориты мелко-среднезернистые; 7–9 – золоторудная минерализация: 7 – минерализованные зоны, 8 – рудные тела, 9 – «стержневые» зоны наиболее высоких концентраций золота; 10 – разрывные нарушения; 11 – контур карьера-расчистки Т-309: а) на плане, б) на разрезе; 12 – скважины колонкового бурения: а) на плане, б) на разрезе

Рис. 4. Геологический разрез с распределением концентраций золота по линии А–Б; условные обозначения см. на рис. 3

Рис. 5. Схема зональности гидротермально-метасоматических образований по разрезу по линии А-Б; условные обозначения см. на рис. 3

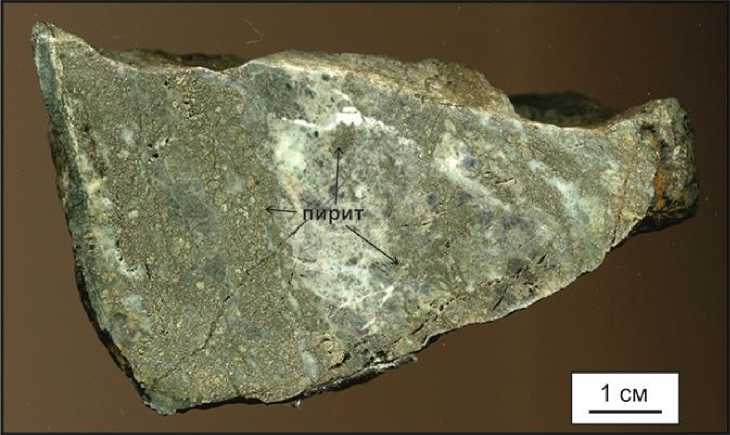

го метасоматоза (70 об.% новообразованного альбита и более), сопровождающегося, как правило, интенсивно проявленной сульфидизацией (10-15 об.%, участками достигает 40-45 об.%) (рис. 6). Визуально руды пирит-альбитового состава часто имеют массивный облик, свойственный колчеданным рудам (рис. 7).

Пирит-серицит-кварцевые метасома-титы являются наиболее поздними продуктивными образованиями, формирующими золотоносные жилы и жильно-прожилковые зоны месторождения. Эти метасоматиты образуют линейные тела субмеридиональной ориентировки жиль-но-прожилковой минерализации с наиболее высокими содержаниями золота, накладываясь как на пирит-(хлорит)-альбитовые изменения, так и на пропили-ты. Мощность тел варьирует, как правило, от десятков см до 3-5 м и более, протяженность достигает десятков метров [21].

Таким образом, по минералогогеохимическим характеристикам, по структурно-морфологическим особенностям локализации на месторождении выделяются два типа золотоносных образований:

-

1) прожилково-вкрапленные золотосульфидные руды в пирит-(хлорит)-альбитовых метасоматитах;

-

2) жильно-прожилковые золото-мало-сульфидно-кварцевые руды в пирит-серицит-кварцевых метасоматитах.

Рис. 6. Пирит-альбитовые метасоматиты по вулканогенно-осадочным породам тоупуголь-ской толщи (фотография прозрачного шлифа)

Рис. 7. Прожилково-вкрапленная пиритовая минерализация

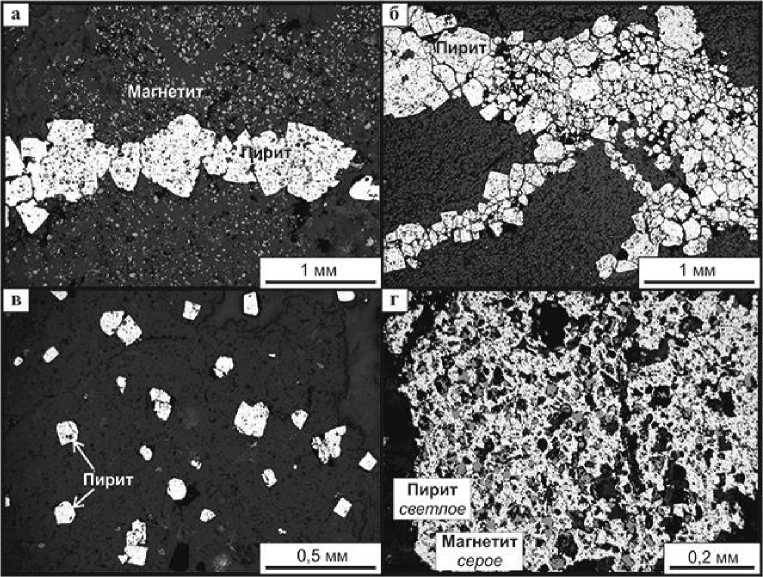

Главным рудным минералом золотосульфидных руд является пирит. Его содержание в рудных интервалах варьирует от 3–5 до 15–20 об.% и более. Пирит представлен рассеянной вкрапленностью, просечками, гнездами и маломощными прожилками (рис. 8). По результатам ICP-MS установлено, что содержания золота в прожилково-вкрапленном пирите составляют в среднем 25–30 г/т. Помимо пирита среди рудных минералов присутствуют халькопирит, пирротин, самородное золото в виде микровключений в пирите. Среднее содержание золота в золотосульфидных рудах обычно не превышает 1,5–2,0 г/т.

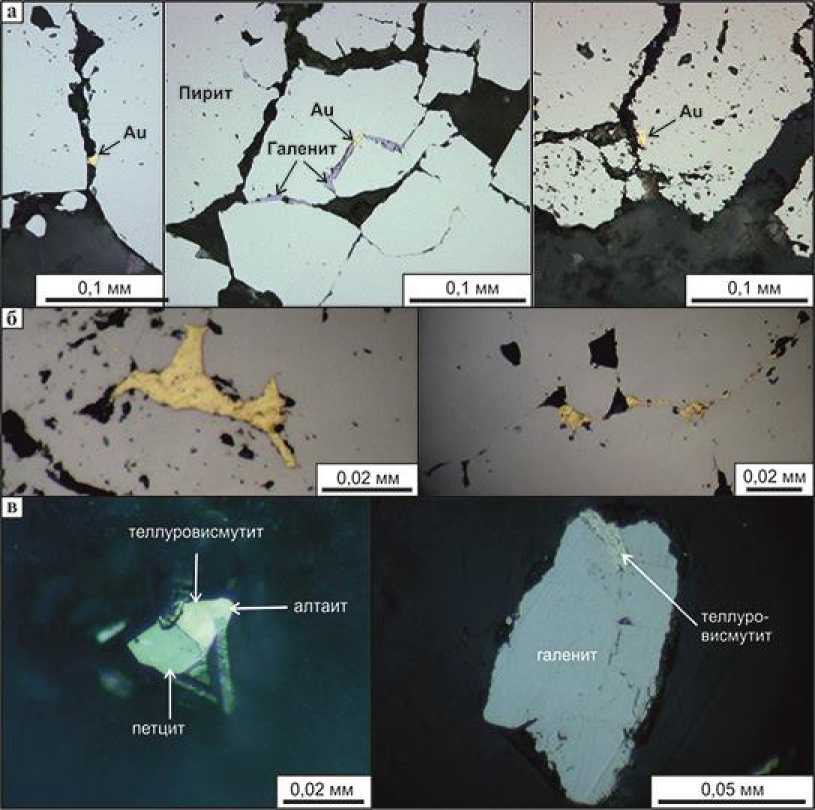

Золото-малосульфидно-кварцевые руды представлены секущими крутопадающими зонами линзовидных малосульфид-ных кварцевых жил и прожилков в поздне-продуктивных пирит-серицит-кварце-вых метасоматитах.

Рис. 8. Формы проявления пиритовой прожилково-вкрапленной минерализации (фотографии аншлифов): а) прожилковая, б) гнездово-прожилковая, в) вкрапленная, г) крупнообломочная (с использованием данных С.Г. Кряжева, ФГУП ЦНИГРИ)

Количество рудных минералов в жильно-прожилковых зонах, как правило, не превышает 1–1,5 об.%. Основным рудным минералом является пирит, в резко подчиненном количестве присутствуют галенит, халькопирит, теллуриды золота и серебра, самородное золото (рис. 9). Жильно-прожилковые образования, накладываясь на более ранние продуктивные изменения, характеризуются достаточно высокими (около 5–10 г/т) средними содержаниями золота, образуя зоны наиболее богатых руд.

Минералого-геохимические исследования показали, что перечисленные типы золоторудной минерализации являются продуктами развития единой «долгоживущей» рудно-магматической системы. По результатам изотопно-геохимических исследований, выполненных С.Г. Кряжевым (ФГУП ЦНИГРИ), установлено, что рудоотложение происходило на фоне снижения температуры от 300–400 (золото-сульфидные руды) до 150°С (золото-(сульфидно)-кварцевые руды).

Рис. 9. Золото-малосульфидно-кварцевыеруды (фотографии аншлифов): а) золото-сульфиднокварцевая минерализация, б) характер выделений самородного золота в пирите, в) теллуридные минералы (с использованием данных С.Г. Кряжева, ФГУП ЦНИГРИ)

Строение золоторудных минерализованных зон

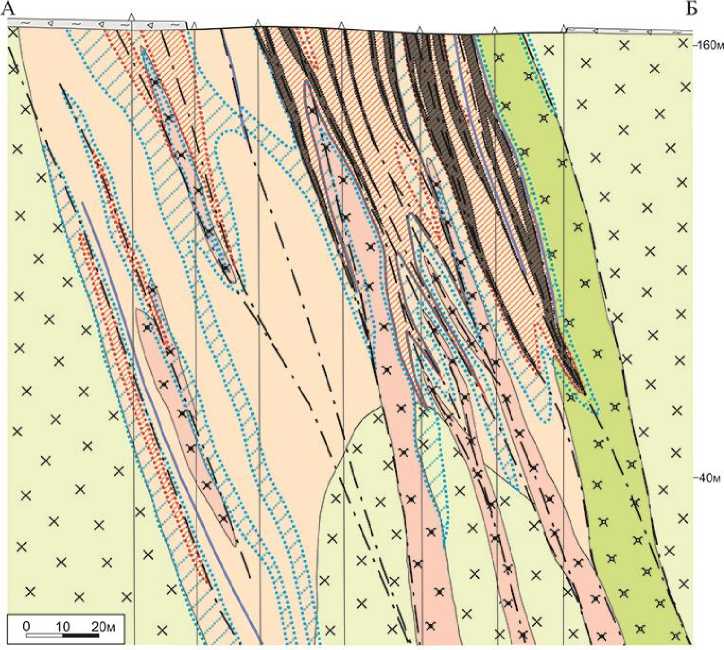

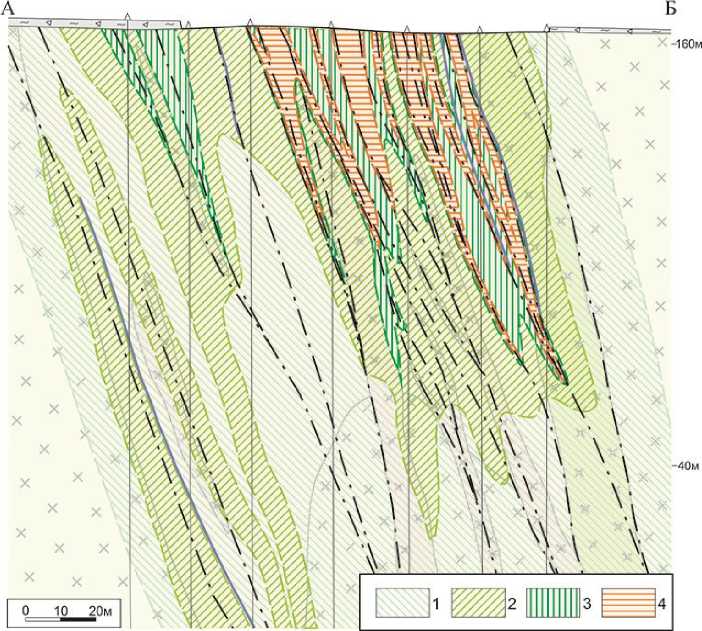

Документация горных выработок, выполнявшаяся автором в ходе поисковоразведочных работ на Петропавловском месторождении (ОАО «Ямальская горная компания», ОАО «Ямалзолото»), позволила достаточно детально изучить геолого-структурные особенности и условия локализации минерализованных зон и рудных тел. Оно осуществлялось автором на основе увязки рудных пересечений по серии разрезов по сети разведочных буровых скважин (20 х 40 м), а также детально исследованного карьера-расчистки Т-309

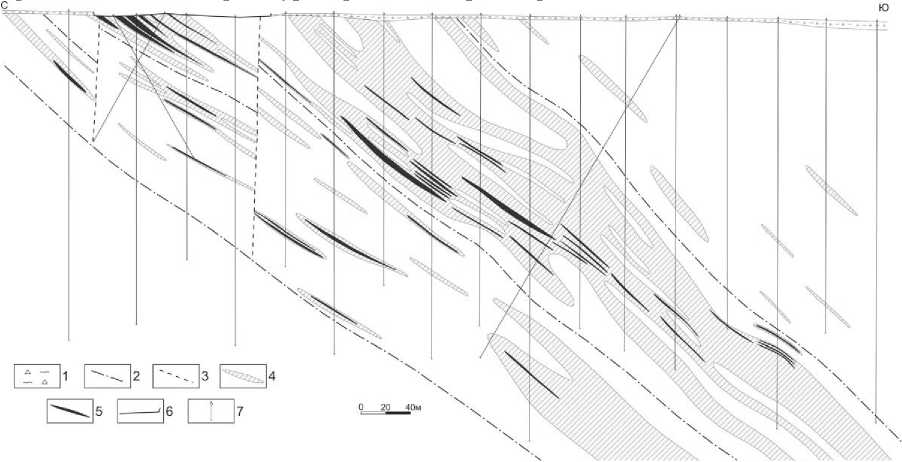

(100 х 60 м), вскрывшего золоторудную минерализацию в северной части месторождения. Увязка разрезов позволила составить план поверхности, погоризонтные планы и продольный разрез месторождения масштаба 1:2 000 с распределением концентраций золота (рис. 10). Кроме того, была составлена 3D объемная модель минерализованных зон и рудных тел.

В результате анализа массива составленных графических материалов с учетом проведенных минералого-геохимических исследований автором были сделаны следующие выводы о морфологии и строении минерализованных зон и рудных тел месторождения [23].

-

1. Золоторудная минерализация локализуется в экзо-эндоконтактовой области штокообразного выступа массива диоритов собского комплекса, над участками пологого погружения его кровли, осложненной серией субмеридиональных и субширотных гребневидных выступов, сопровождающихся флексурообразными

Рис. 10 . Строение золоторудных тел Петропавловского месторождения в продольном разрезе: 1 – четвертичные отложения; 2–3 – разрывные нарушения: 2 – рудоконтролирующие, 3 – пострудные; 4–5 – рудные тела, оконтуренные по содержаниям золота (по данным кернового и бороздового опробования ОАО «Ямальская горная компания», ОАО «Ямалзолото»): 4 – штокверкоподобное линейно-концентрическое строение прожилково-вкрапленных золотосульфидных руд, 5 – линейные «стержневые» зоны жильно-прожилковых золото-малосульфидно-кварцевых руд; 6 – контур карьера-расчистки Т-309; 7 – скважины колонкового бурения

-

2. В центральной части месторождения главная минерализованная зона имеет линзовидную в поперечном разрезе форму и представляет серию слившихся кулис. Зона прослежена по простиранию в субмеридиональном направлении на расстояние более 650 м при мощности от первых десятков метров до 150-200 м, имеет крутое падение (60-70°) в восточных румбах. По результатам построения трехмерной объемной модели и продольного разреза Петропавловского месторождения установлено, что минерализованная зона характеризуется сложным линейно-концентрическим штокверкоподобным строением, выходит на поверхность в северной части месторождения и

- приразломными складками вмещающей толщи. Минерализованные зоны и рудные тела месторождения пространственно ассоциируют с поясами дайкообразных тел порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов, прорывающих тектонически дислоцированные участки рамы (рис. 3, 4).

-

3. Минерализация приурочена главным образом к вулканогенно-осадочной толще, а точнее к пространству между пластинообразными телами порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов, захватывая лишь эндокон-тактовые части этих тел на глубину до первых десятков метров.

-

4. Золоторудные тела отвечают области развития пирит-альбитовых метасома-титов с наиболее интенсивной прожилко-во-вкрапленной пиритизацией и наложенными на них поздних продуктивных пи-рит-серицит-кварцевых метасоматитов. Содержания золотоносного пирита в руд-

- ных телах варьируют от 10–15 до 25–35 об.%. Рудные тела тяготеют к экзоконтак-товым частям дайкообразных тел порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов. Мощность рудных тел достигает первых десятков метров, протяженность по падению – от первых десятков до первых сотен метров. Падение рудных тел в целом аналогично падению контактов интрузивных тел и составляет 50–70° на восток. Установлено, что разобщенные рудные тела в центральной части месторождения образуют «ядро» суммарной мощностью до 100 м и длиной по падению 100-130 м и более.

-

5. Маломощные «стержневые» зоны с наиболее высокими содержаниями золота в пределах рудных тел локализуются главным образом в лежачем боку последних. Мощность этих зон составляет 1-2 м, реже 3-5 м, протяженность – от первых метров до первых десятков метров. Интервалы высоких концентраций золота сопряжены, как правило, с зонами развития наложенной золото-малосульфиднокварцевой жильно-прожилковой минерализации в пирит-серицит-кварцевых мета-соматитах.

относительно полого (~45°) погружается в южном направлении (рис. 10).

Установлены основные параметры минерализованных зон и рудных тел.

-

1. Главная минерализованная зона (центральная часть месторождения): мощность – от 40 до 140 м, прослежена по простиранию в субмеридиональном направлении более чем на 650 м. Падение крутое (60–70°) в восточных румбах. Глубина по падению до 320 м и более. Зона выходит на дневную поверхность в северной части месторождения и полого погружается в южном направлении.

-

2. Рудные тела: мощность от 10–30 до 60 м, протяженность по простиранию отдельных тел составляет 60–160 м, центрального «ядра» – 350–400 м. По падению прослеживаются на 80–120 м и более. Часто образуют серию сближенных продольных кулис (2–4 параллельные кулисы), конформных минерализованной зоне (рис. 10).

Установленные в ходе исследований морфологические и параметрические характеристики выявленных минерализованных зон и рудных тел Петропавловского месторождения могут быть применены в качестве одного из критериев при оценке новых золоторудных объектов со сходными геолого-структурными условиями локализации и типами руд.

Петропавловское месторождение четко фиксируется в аномальных геохимических полях. По данным Н.А. Юшко и др. (ФГУП ИМГРЭ), контур месторождения отвечает ореолу крупной комплексной аномалии Au (2-300 мг/т) и его элементов-спутников – Cu (50-100 мг/т), Mo (15004000 мг/т), Ag (60-1000 мг/т), Hg (40-97 мг/т), а также B, Pb, W, Ba и других элементов. Аномальные концентрации Au образуют крупный ореол в осевой части данной комплексной аномалии и серию мелких сателлитных ореолов и точечных аномалий на его флангах и периферии. Основными элементами-спутниками золота в первичных ореолах и рудах являются Ag, W, Mo, Cu, Zn, Pb, Ti, Y, Sn, Zr. Элементы выноса и перераспределения представлены Ni, Cr, Sr, V, Sc [37].

В геофизических полях месторождение выделяется по сочетанию ряда признаков: область совмещения аномалий вызванной поляризации (ВП) и магнитного поля, поля относительно пониженных удельных электрических сопротивлений, область пересечения широких полосовидных зон повышенных относительно фона значений ВП восток-северо-восточного и запад-северо-западного направлений [23].

Обсуждение результатов исследований

Выявленные на Петропавловском месторождении минерализованные зоны представляют собой крупнообъемные линейно-штокверкоподобные тела прожил-ково-вкрапленных руд. В осевых частях последних локализуются стержневые линейные жильно-прожилковые рудные тела. Руды Петропавловского месторождения в совокупности могут быть отнесены к золото-кварц-сульфидному рудноформационному (геолого-промышленному) типу. Однако, для месторождения устанавливается ряд элементов, характерных для объектов «порфирового типа». К этим элементам можно отнести следующие [1, 4, 10–12, 17–19, 45, 46]:

-

1) пространственная ассоциация рудных тел с телами порфировых интрузивных фаз;

-

2) штокверковый характер золоторудной минерализации;

-

3) рудно-метасоматическая зональность с телескопированием ранних относительно высокотемпературных (эпидот)-карбонат-хлоритовых и пирит-хлорит-альбитовых и наложенных кварц-серицитовых метасоматитов;

-

4) объемный характер руднометасоматической зональности и рисунка распределения рудных концентраций, определяющийся пространственным совмещением серии отдельных линейных кулисообразных зон;

-

5) присутствие жильной золото-полиметалльно-кварцевой минерализации на флангах рудоносных штокверков.

В качестве золоторудных объектов-аналогов Петропавловского месторождения, с учетом рекомендаций ряда специалистов, автором рассматриваются месторождения золото-порфирового типа [12, 19]. По классификации золоторудных месторождений ФГУП ЦНИГРИ такие объекты относятся к золото-порфировой субформации золото-сульфидно-кварцевой формации [1]. Крупнообъемные месторождения золото-порфирового типа, характеризующиеся относительно невысокими содержаниями золота, в последние десятилетия стали объектом промышленной эксплуатации как за рубежом, так и в России. Известные месторождения данного типа представлены золотоносными штокверками в гранитоидных штоках (Васильковское (Казахстан), Форт-Нокс (США)), жилами и линейными зонами прожилкования в апикальных зонах гра-нитоидных штоков (Юбилейное (Казахстан), Березняковское (Челябинская обл.),

Школьное (Магаданская обл.)), а также в надинтрузивной зоне (Бревери Крик (Канада), Пого, Райан Лод (США)) [18, 30, 35]. Некоторые выявленные геологические элементы Петропавловского золоторудного месторождения сопоставимы с рядом известных золоторудных месторождений. При этом выявлен ряд как сходных, так и отличных особенностей.

Как и Петропавловское месторождение, Форт-Нокс (рудный район Фербенкс золоторудной провинции Тинтина) характеризуется пространственной связью оруденения с поздними фазами внедрения гранитоидов, многократной тектонической проработкой рудной зоны, наличием крупнообъемного штокверка прожилково-вкрапленных руд, невысокими средними содержаниями золота в рудах, а также наличием стержневых кварцево-жильных зон с высокими содержаниями золота [16, 42]. Однако более основной состав интрузивных образований, а также натровая специфика рудно-метасоматической зональности являются отличительными признаками Петропавловского месторождения.

Васильковское месторождение (Кокче-тавский срединный массив) имеет ряд сходных с Петропавловским геологопоисковых признаков, среди которых следует выделить полифазное развитие гранодиоритового интрузива, локализацию месторождения в тектонически осложненной зоне в области пересечения разрывных нарушений нескольких направлений, многостадийный характер рудной минерализации, а также наличие крупнообъемного штокверка прожилково-вкрапленных и жильно-прожилковых руд с невысокими средними содержаниями золота [1, 24, 29]. При этом отсутствие таких признаков, как локализация золотого оруденения в образованиях вулканогенно-осадочной толщи в приконтактовой зоне основного интрузива, осложненной внедрением поздних порфировых фаз, а также некоторые отличия в руднометасоматической зональности не позво- ляют считать Васильковское месторождение полным аналогом Петропавловского.

Наиболее близким аналогом Петропавловскому по ряду геолого-поисковых признаков может служить Юбилейное месторождение (Южные Мугоджары). Сходными признаками являются близкий состав интрузивных полифазных комплексов, пространственная ассоциация золотой минерализации с телами порфировых фаз гранитоидов, штокверковый и прожилково-вкрапленный тип минерализации, конформность рудных тел порфировым интрузивам, локализация месторождения в тектонически осложненной зоне в области пересечения разрывных нарушений нескольких направлений, а также некоторые элементы руднометасоматической зональности (золотосульфидный тип оруденения, наличие стержневых линейных кварцево-жильных зон и др.) [6, 26, 32, 36, 44].

Сравнительный анализ Петропавловского месторождения с рядом известных золото-порфировых объектов не позволяет выделить «однозначного» аналога, но обнаруживает сходство его многих геологических элементов с эталонными. Таким образом, по ряду основных прямых геологических признаков золоторудная минерализация Петропавловского месторождения может быть отнесена к порфировому типу.

Заключение

Наиболее важным научнопрактическим значением выполненных исследований является установление основных геологических признаков прогнозно-поисковой модели Петропавловского месторождения, которые могут быть использованы при поисковых и оценочных работах на сходных типах потенциально золоторудных объектов. Тенденция к развитию северных регионов РФ, растущие потребности в полезных ископаемых, стабильные мировые цены позволяют рассчитывать на возобновление геологоразведочных работ в ближайшем бу- дущем, направленных на поиски и разведку золоторудных объектов подобного типа в рассматриваемом регионе. Следует подчеркнуть, что Петропавловское месторождение является примером крупнообъемного золото-порфирового промышленного объекта с невысокими средними содержаниями золота, не имеющего аналога на Полярном Урале. На сегодняшний день в регионе известно лишь несколько рудо-проявлений порфирового типа (Лекын-Тыльбейское молибден-медно-порфиро-вое, Харбейское молибден-порфировое и др.) [11–13].

Список литературы Строение минерализованных зон Петропавловского золото-порфирового месторождения (Полярный Урал)

- Беневольский Б.И., Блинова Е.В., Бражник А.В., Вартанян С.С., Кривцов А.И., Крытня Е.Е., Лобач В.И., Михайлова М.С., Мызенкова Л.Ф., Новиков В.П., Стороженко А.А., Чанышев И.С. Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. Вып. «Золото»/ФГУП ЦНИГРИ, М., 2002.182 с.

- Викентьев И.В., Мансуров Р.Х., Трофимов А.П. Золото-сульфидное оруденение Полярного Урала: условия образования и связь с гранитоидным магматизмом//Гранитоиды: условия формирования и рудоносность: сб. тез. докл. конф./Институт геохимии, минералогии и рудообразо-вания НАН Украины. Киев, 2013. С. 3335.

- Волчков А.Г., Гирфанов М.М., Новиков В.П. Перспективы развития минерально-сырьевой базы золота Полярного Урала (ЯНАО)//Проблемы освоения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых на Полярном Урале: сб. тез. докл. конф. Салехард, 2007. С. 188-190.

- Гирфанов М.М. Особенности рудно-метасоматической зональности как критерий масштабности медно-порфирового оруденения//Труды ЦНИГРИ. 1989. Вып. 230. С. 39-43.

- Гирфанов М.М., Андреев А.В., Зеликсон Б.С., Мансуров Р.Х., Сапожников В.Г. Перспективы развития минерально-сырьевой базы золота Полярного Урала (ЯНАО)//Прогноз, поиски, оценка рудных и нерудных месторождений -достижения и перспективы: сб. тез. докл. науч-практ. конф. М.: ЦНИГРИ, 2008. С. 55-56.

- Грабежев А.И., Белгородский Е.А. Продуктивные гранитоиды и метасоматиты медно-порфировых месторождений/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1992. 199 c.

- Григорьев В.В., Мартьянова Е.В. Полиформационность метасоматитов месторождения Новогоднее-Монто (Ямало-Ненецкий автономный округ) и их отношение к золотому оруденению//Эволюция внутри-континентальных подвижных поясов: тектоника, магматизм, метаморфизм, седи-ментогенез, полезные ископаемые: сб. тез. докл. науч. конф. Екатеринбург, 2003. С. 164-166.

- Диденко А.Н., Куренков С.А., Руженцев С.В. Тектоническая история Полярного Урала. М.: Наука, 2001. 191 с.

- Душин В.А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Дьяконов В.В. Медно-порфировые месторождения -условия локализации и поиска/РУДН. М., 2010. 217 с.

- Дьяконов В.В. Фанерозойские палеовулка-нические сооружения и рудная минерализация медно-молибден-порфирового типа: автореф. дис.. докт геол.-мин. наук. М., 2011. 50 с.

- Дьяконов В.В., Котельников А.Е., Котельников Е.Е. Золото-порфировое оруденение и его связь с палеовулканическими структурами//Вестник Российского университета Дружбы народов. Сер. Инженерные исследования. 2011.№ 1. С. 62-66.

- Золоев К.К. Современное состояние металлогении подвижных поясов: механизм формирования, особенности рудообразования//Геология и металлогения Урала: сб. тез. докл. науч. конф./ОАО УГСЭ. Екатеринбург, 1998. С. 61-68.

- Карелина Е.В. Минералого-геохимические особенности золоторудного месторождения Новогоднее-Монто (Полярный Урал): автореф. дис.. канд. геол.-мин. наук./РУДН. М., 2002. 21 с.

- Кениг В.В., Бутаков К.В. Месторождения рудного золота Новогоднее-Монто и Петропавловское -новый золоторудный район на Полярном Урале//Разведка и охрана недр. 2013. № 11. С. 22-24.

- Константинов М.М. Нетрадиционные типы золоторудных месторождений -ресурс новых открытий//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2005. № 3. С. 88-93.

- Кривцов А.И. Геологические основы прогнозирования и поисков медно-порфировых месторождений. М.: Недра, 1983. 256 с.

- Кривцов А.И., Гирфанов М.М., Шишаков В.Б. Комплексные модели месторождений порфирового типа цветных и благородных металлов/ЦНИГРИ. М., 1995. 156 с.

- Кривцов А.И., Звездов В.С., Мигачев И.Ф., Минина О.В. Медно-порфировые месторождения/ЦНИГРИ. М., 2001. 232 с. (Сер. Модели месторождений благородных и цветных металлов).

- Лючкин В.А., Толоконников А.В., Водоватов О.В. и др. Золоторудные месторождения Новогодненского рудного поля на Полярном Урале//Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона: сб тез. докл. науч. конф. Сыктывкар, 2006. С. 186-189.

- Мансуров Р.Х. Геологическое строение Петропавловского золоторудного месторождения (Полярный Урал)//Руды и металлы. 2009. № 5. С. 70-74.

- Мансуров Р.Х. Морфологическая модель Петропавловского золоторудного месторождения (Полярный Урал)//Вестник Российского университета Дружбы народов. Сер. Инженерные исследования. 2011. № 1. С. 74-78.

- Мансуров Р.Х. Геолого-структурные условия локализации Петропавловского золоторудного месторождения (Полярный Урал): автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. М., 2013. 22 с.

- Миляев С.А., Чекваидзе В.Б., Исаакович И.З. Количественная модель минералого-геохимических ореолов Васильковского золоторудного месторождения//Отечественная геология. 1994. № 7. С. 36-42.

- Минина О.В. Ауэрбаховская комплексная рудно-магматическая система на Среднем Урале//Отечественная геология. 1994. № 7. С. 17-23.

- Овчинников Л.Н. Полезные ископаемые и металлогения Урала. М.: Геоинформмарк, 1998. 412 с.

- Охотников В.Н. Геология рудных образований Полярного Урала. Л.: Наука, 1975. 175 с.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Рафаилович М. С., Лось В. Л. Васильковское штокверковое месторождение золота: геологическая и структурная позиции, прогнозно-поисковая модель//Руды и металлы. 2007. № 4. С. 26-36.

- Сазонов В.Н., Огородников В.Н., Коротеев В.А., Поленов Ю.А. Месторождения золота Урала/УГГГА. Екатеринбург, 1999. 570 с.

- Силаев В.И. Коренная золотоносность По-лярноуральского региона//Руды и металлы. 1998. № 5. С. 5-17.

- Серавкин И. Б., Минибаева К. В., Родичева З. И. Медно-порфировое оруденение Южного Урала (обзор)//Геологический сборник. 2011. № 9. С. 186-200.

- Силаев В.И., Сокерин М.Ю. Геология и рудоносность Тоупугольского палеовулкана на Полярном Урале//Труды ИГ КНЦ УрО РАН. 2003. № 19. С. 114-122.

- Силаев В.И., Хазов А.Ф., Сокерин М.Ю. Золоторудное месторождение Новогоднее-Монто на Полярном Урале. Петрология и минералогия севера Урала и Тимана//Труды Института геологии Коми-научного центра УрО РАН. 2003. Вып. 113. С. 159-172.

- Соловьев С.Г. Железооксидно-золото-медные и родственные месторождения. М.: Научный мир, 2011. 472 с.

- Стороженко А.А. Юбилейное месторождение//Геология золоторудных месторождений СССР. 1984. Т. I. С. 180-186.

- Трофимов А.П., Фунтиков Б.В., Лючкин В.А. и др. Прогнозно-геохимическая оценка золотоносности Новогодненской перспективной площади на Полярном Урале//Руды и металлы. 2006. № 5. С. 13-18.

- Удоратина О.В., Кузнецов Н.Б. Собский плагиогранитоидный комплекс Полярного Урала//Бюллетень Московского общества испытателей природы. 2007. Т. 82, вып. 3. С. 49-59.

- Черемисин A.A., Злотник-Хоткевич А.Г. Воронцовское золоторудное месторождение//Руды и металлы. 1997. № 1. С. 5970.

- Черемисин А.А., Гирфанов М.М., Гаврилов А.М. и др. Золотоносность рудного поля медно-железо-скарнового месторождения Новогоднее-Монто на Полярном Урале//Геология и минерально-сырьевые ресурсы европейской территории России и Урала: матер. регион. конф. Екатеринбург, 2000. С.188-190.

- Черняев Е.В., Черняева Е.И., Седельникова А.Ю. Геология золото-скарнового месторождения Новогоднее-Монто (Полярный Урал)//Скарны, их генезис и рудоносность (Fe, Cu, Au, W, Sn,..): матер. науч. конф./ИГиГ УрО РАН. Екатеринбург, 2005. С.131-137.

- Bakke A., Morrell B., Odden J., Bergstrom T., Woodman J. Kinross gold USA's activities in the Fairbanks mining district, K2K//The Tintina gold belt: concepts, exploration and discoveries. 2000. Vol. 2. Р. 89-98.

- Girfanov M, Volchkov A, Kryazhev S, Novikov V. Gold-iron-oxide-bearing ore-magmatic system of the AuerbakhNovogod-nee volcanoplutonic belt, the Polar Urals//33-rd International Geological Congress. 2008. Abstract CDROM. P. 1.

- Shatov V.V., Seltmann R., Moon C.J. The Yubilenoe porphyry Au(-Cu) deposit, the south Urals: Geology and alteration controls of mineralization, in Eliopoulos, D.G., ed., Mineral exploration and sustainable Development: Proceedings of 7th Biennial Society for Geology Applied to Mineral Deposits Meeting. Athens, Greece, 2003. P. 379-382.

- Sillitoe R. H. Gold-Rich Porphyry Deposits: Descriptive and Genetic Models and Their Role in Exploration and Discovery//Gold in 2000. SEG Reviews. 2000. Vol. 13. P. 315345.

- Sillitoe R. H. Porphyry Copper Systems//Economic Geology. 2010. Vol. 105. P. 3-41.

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Dvurechenskaya S.S. Geology, mineralization, stable isotope geochemistry, and fluid inclusion characteristics of the Novogodnee-Monto oxidized Au-(Cu) skarn and porphyry deposit, Polar Ural//Mineralium Deposita. 2012. Vol. 47. P. 1 -25.