Строение, состав, оценка качества коллекторов и перспектив нефтегазоносности продуктивных карбонатных пластов венда и кембрия центральных и южных районов Сибирской платформы

Автор: Шемин Г.Г., Вахромеев А.Г., Смирнов О.А., Смирнов А.С., Моисеев С.А., Глазырин П.А., Деев Е.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые, применительно к центральному и южному районам Сибирской платформы, кратко изложены результаты комплексных исследований строения, состава, оценки качества коллекторов и перспектив нефтегазоносности всех выделенных карбонатных пластов наиболее изученного подсолевого карбонатного (пласты Б12-Б10, Б5, Б4-3) и менее изученного кембрийского галогенно-карбонатного (пласты Б1, А6-А1) комплексов. Показано, что, несмотря на сложность их строения, низкую эффективность выделения объектов поисково-разведочных работ, поскольку они в основном относятся к неантиклинальному типу, а также использования устаревших технологий при вскрытии и испытаний карбонатных пластов, они обладают достаточно высокими перспективами нефтегазоносности. Во всех пластах выявлена промышленная нефтегазоносность. В целом в этих отложениях обнаружено 90 залежей углеводородов, расположенных на 42 месторождениях. Спрогнозированы первоочередные объекты подготовки запасов нефти и газа. При современных методах проведения геолого-разведочных работ в рассматриваемых комплексах объем добычи углеводородного сырья может существенно вырасти до объемов терригенного комплекса венда рассматриваемого региона

Пласт, строение, состав, коллектор, пористость, проницаемость, залежь, месторождение, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14131652

IDR: 14131652 | УДК: 553.981/982 | DOI: 10.41748/0016-7894-2023-6-41-65

Текст научной статьи Строение, состав, оценка качества коллекторов и перспектив нефтегазоносности продуктивных карбонатных пластов венда и кембрия центральных и южных районов Сибирской платформы

В центральных и южных районах Сибирской платформы, включающих Непско-Ботуобинскую, Байкитскую антеклизы, Ангаро-Ленскую ступень, Предпатомский региональный прогиб и Катангскую седловину, основным продуктивным комплексом по подготовке запасов и добычи УВ-сырья являются вендские терригенные отложения. Вы-шезалегающие венд-кембрийские карбонатные и галогенно-карбонатные образования также обладают высокими прогнозными ресурсами УВ, но их освоение сдерживается сложностью строения, низкой эффективностью выделения объектов поисково-разведочных работ, поскольку они в основном относятся к неантиклинальному типу, а также использованием устаревших технологий при вскрытии и испытании карбонатных пластов.

Тем не менее результаты выполненных нефтегазопоисковых работ подтверждают представление о высоких перспективах их нефтегазоносности на территории рассматриваемого региона. Во всех выделенных пластах подсолевого вендского карбонатного комплекса (Б12, Б11, Б10, Б5, Б3–4) и 7 карбонатных пластах кембрийских галогенно-кар-бонатных отложений (Б, А6–А1) подготовлены промышленные запасы нефти и газа и конденсата на 42 месторождениях, содержащих 90 залежей УВ (рис. 1, табл. 1). Только в наиболее изученном геолого-разведочными работами Непском своде, осложняющем Непско-Ботуобинскую антеклизу, суммарные запасы УВ по категориям А + В + С2 этих отложений составляют 3400 млн т усл. УВ, а извлекаемые — 837 млн т усл. УВ.

Различные аспекты изучения коллекторов: состава, характеристик их фильтрационно-емкостных свойств, условий образований и оценки перспектив нефтегазоносности отмеченных отложений приведены в работах многих исследователей: В.Е. Бакина, Ю.И. Буддо, В.А. Ващенко, В.Н. Воробьева, Т.И. Гуровой, Н.Е. Гущиной, О.В. Донн, М.А. Жарикова, Н.Л. Иванова, В.Н. Карасева, В.С. Карпышева, К.С. Кондриной, И.Н. Комаровой, В.Н. Коркинской, В.Г. Кузнецова, Л.М. Курылева, Н.В. Мельникова, Т.В. Одинцовой, М.М. Потловой, Я.К. Писарчик, М.В. Степановой, Л.С. Черновой, Э.И. Чечеля, С.Г. Шашина, Г.Г. Шемина и многих других. В настоящей статье впервые для огромного региона Сибирской платформы кратко изложены результаты комплексных исследований строения, состава, оценки качества коллекторов и перспектив нефтегазоносности всех выделенных продуктивных карбонатных пластов венда и кембрия.

Краткие сведения о методике и результатах детальной корреляции венд-кембрийских отложений. Стратиграфическое положение карбонатных пластов

При корреляции венд-кембрийских отложений рассматриваемого региона использовались раннее разработанные комплексы литолого-стратиграфических и циклостратиграфических методов [1, 2]. В этих образованиях уверенно опознаются в разрезе и прослеживаются по латерали сменяющие друг друга комплексы терригенных, карбонатных и галогенно-карбонатных пород, образующих ре-гоциклиты, которые в общем виде соответствуют свитам и подсвитам. Регоциклиты в свою очередь подразделяются на циклиты более низкого порядка. Среди них наиболее четко выражены в разрезах и уверено прослеживаются по площади циклически построенные пачки (зональные циклиты), которые использовались в качестве литостратонов при корреляции венд-кембрийских терригенных, карбонатных и галогенно-карбонатных отложений.

При расчленении и корреляции отложений использовался следующий фактический материал: комплекс каротажных диаграмм КС, ПС, ГК, НГК и описание керна скважин. Корреляция отложений осуществлялась с использованием правил последовательности залегания пачек и прослеживания этой последовательности на разрезах, изменения их толщин в соответствии с изменением этого показателя местных стратиграфических подразделений (свит, подсвит, стратиграфических горизонтов).

В терригенных разрезах венда в качестве основного признака выделения циклитов выступает направленность изменения их гранулометрического состава — от аргиллитов до гравелитов, расположенных в упорядоченном ряду. Полный ряд терригенных пород применительно к исследуемым разрезам обычно состоит из 3–5 разностей пород: аргиллит, алевролит, песчаник; аргиллит, глинистый алевролит, алевролит, алеврит песчаный и песчаник.

В галогенно-карбонатных и сульфатно-карбо-натных разрезах венда и кембрия в качестве основного признака выделения циклитов выступает последовательность отбора солей от менее растворимых (карбонатов) к более растворимым (хлоридам). Полный ряд галогенно-карбонатных пород применительно к рассматриваемым разрезам состоит из семи разностей: доломит, доломит ангид-ритистый, доломит ангидритовый, доломитоангид-рит, ангидрит, галит и сильвин.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

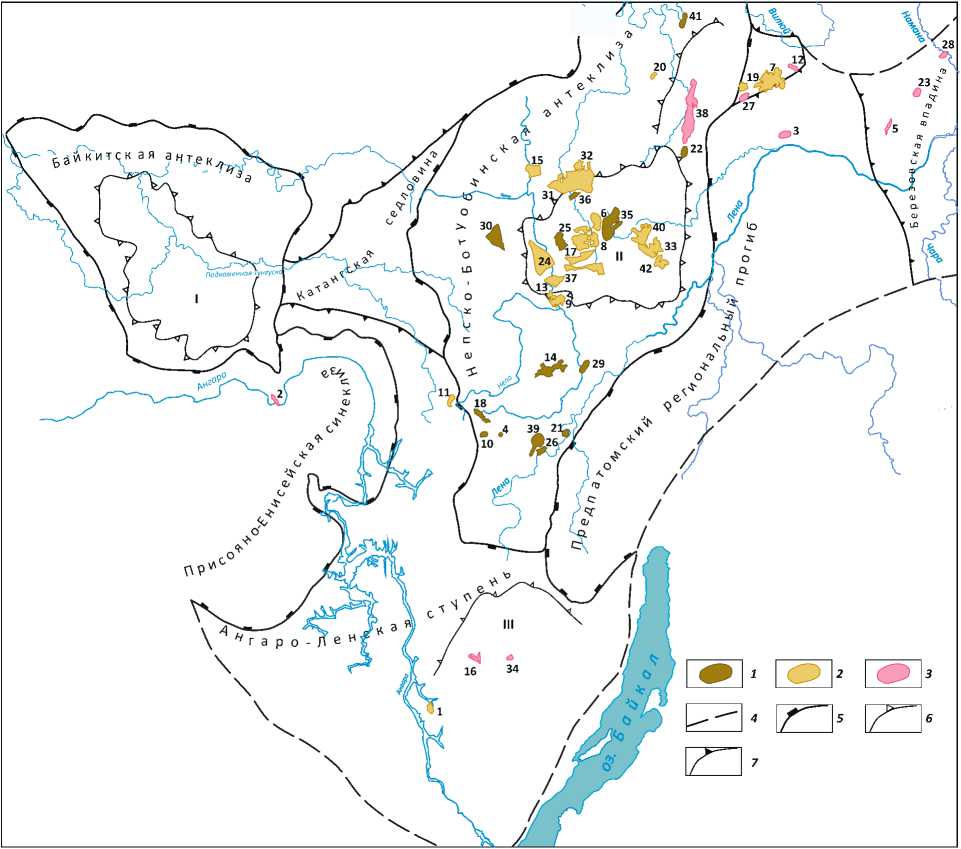

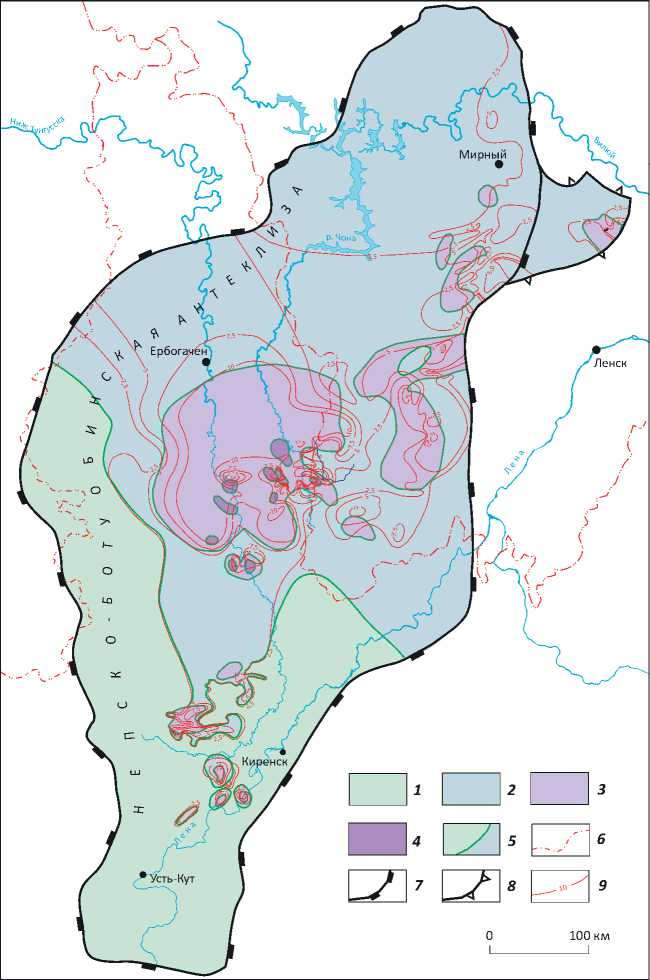

Рис. 1. Карта расположения месторождений венд-нижнекембрийских карбонатных и галогенно-карбонатных отложений центральных и южных районов Сибирской платформы

Fig. 1. Location map of the fields in Vendian-Lower Cambrian carbonate and halogenic-carbonate deposits of central and southern regions of Siberian Platform

Месторождения УВ (1 - 3 ): 1 — нефтяные, 2 — нефтегазовые и газонефтяные, 3 — газовые и газоконденсатные; контуры ( 4 – 7 ): 4 — Сибирской платформы, 5 — надпорядковых структур, 6 — структур I порядка, 7 — седловин.

Положительные структуры: I — Комовский свод, II — Непский свод, III — Ковыктинский выступ.

Месторождения: 1 — Атовское, 2 — Берянбинское, 3 — Бетинчинское, 4 — Большетирское, 5 — Бысахтахское, 6 — Ваку-найское, 7 — Верхневилючанское, 8 — Верхнечонское, 9 — Верхнеичерское, 10 — Верхнетирское, 11 — Верхненепское, 12 — Вилюйско-Джербинское, 13 — Даниловское, 14 — Дулисьминское, 15 — Ербогаченское, 16 — Знаменское, 17 — Игнялинское, 18 — Ичединское, 19 — Иктехское, 20 — Кубалахское, 21 — Криволукское, 22 — Курунское, 23 — Кэдэр-гинское, 24 — им. Н. Лисовского, 25 — им. В.Б. Мазура, 26 — Марковское, 27 — им. Меньшакова, 28 — Мухтинское, 29 — Пилюдинское, 30 — Санарское, 31 — им. Савостьянова, 32 — им. Б. Синявского, 33 — Талаканское, 34 — Тутурское, 35 — Тымпучиканское, 36 — Северо-Вакунайское, 37 — Северо-Даниловское, 38 — Среднеботуобинское, 39 — СевероМарковское, 40 — Северо-Талаканское, 41 — Сюльдюкарское, 42 — Южно-Талаканское

HC fields ( 1 – 3 ): 1 — oil, 2 — oil and gas, gas and oil, 3 — gas and gas condensate; outlines ( 4 – 7 ): 4 — Siberian Platform, 5 — super-order structures, 6 — I-st order structures, 7 — saddles.

Positive structures: I — Komovsky arch, II — Nepsky arch, III — Kovyktinsky uplift.

Fields: 1 — Atovsky, 2 — Beryanbinsky, 3 — Betinchinsky, 4 — Bol’shetirsky, 5 — Bysakhtakhsky, 6 — Vakunaisky, 7 — Verkhnevilyuchansky, 8 — Verkhnechonsky, 9 — Verkhneichersky, 10 — Verkhnetirsky, 11 — Verkhnenepsky, 12 — Vilyuisky-Dzherbinsky, 13 — Danilovsky, 14 — Dulis’minsky, 15 — Erbogachensky, 16 — Znamensky, 17 — Ignyalinsky, 18 — Ichedinsky, 19 — Iktekhsky, 20 — Kubalakhsky, 21 — Krivoluksky, 22 — Kurunsky, 23 — Kederginsky, 24 — N. Lisovsky, 25 — V.B. Mazur, 26 — V.B. Mazur, 27 — Men’shakova, 28 — Mukhtinsky, 29 — Pelyudinsky, 30 — Sanarsky, 31 — Savostianov, 32 — B. Sinyavsky, 33 — Talakansky, 34 — Tutursky, 35 — Tympuchikansky, 36 — North Vakunaisky, 37 — North Danilovsky, 38 — Srednebotuobinsky, 39 — North Markovsky, 40 — North Talakansky, 41 — Syul’dyukarsky, 42 — South Talakansky

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Табл. 1. Распределение залежей УВ и фазового состава по продуктивным карбонатным пластам месторождений венд-кембрийских отложений центральных и южных районов Сибирской платформы

Tab. 1. Occurrence of HC accumulations and phase composition of Vendian-Cambrian carbonate reservoir beds in the fields of central and southern regions of Siberian Platform

|

Порядковый номер |

Месторождения |

Продуктивные пласты |

|||||||||

|

Б 10-11 |

Б 5 |

Б 3-4 |

Б 1 |

А 6 |

А 5 |

А 4 |

А 3 |

А 2 |

А 1 |

||

|

1 |

Атовское |

Н |

Г, ГК |

||||||||

|

2 |

Берянбинское |

Г, ГК |

|||||||||

|

3 |

Бетинчинское |

Г, ГК |

|||||||||

|

4 |

Большетирское |

Н |

|||||||||

|

5 |

Бысахтахское |

Г, ГК |

Г, ГК |

Г, ГК |

|||||||

|

6 |

Вакунайское |

НГ, ГН |

Н |

Г, ГК |

|||||||

|

7 |

Верхневилючанское |

ГК |

Н |

||||||||

|

8 |

Верхнечонское |

Н |

НГ, ГН |

||||||||

|

9 |

Верхнеичерское |

НГ, ГН |

|||||||||

|

10 |

Верхнетирское |

Н |

|||||||||

|

11 |

Верхненепское |

Г, ГК |

Н |

Н |

|||||||

|

12 |

Вилюйско-Джербинское |

ГК |

|||||||||

|

13 |

Даниловское |

НГ, ГН |

Н |

Н |

|||||||

|

14 |

Дулисьминское |

Н |

Н |

||||||||

|

15 |

Ербогаченское |

НГ, ГН |

Н |

||||||||

|

16 |

Знаменское |

Г, ГК |

|||||||||

|

17 |

Игнялинское |

НГ, ГН |

Н |

Н |

|||||||

|

18 |

Ичединское |

Н |

|||||||||

|

19 |

Иктехское |

НГ, ГН |

|||||||||

|

20 |

Кубалахское |

НГ, ГН |

НГ, ГН |

НГ, ГН |

|||||||

|

21 |

Криволукское |

Н |

|||||||||

|

22 |

Курунское |

Н |

Н |

||||||||

|

23 |

Кэдэргинское |

Г, ГК |

Г, ГК |

Г, ГК |

|||||||

|

24 |

Им. Н. Лисовского |

НГ, ГН |

Н |

||||||||

|

25 |

Им. В.Б. Мазура |

Н |

Н |

Н |

Н |

||||||

|

26 |

Марковское |

Н |

|||||||||

|

27 |

Им. Меньшакова |

Г, ГК |

|||||||||

|

28 |

Мухтинское |

Г, ГК |

Г, ГК |

||||||||

|

29 |

Пилюдинское |

Н |

Н |

||||||||

|

30 |

Санарское |

Н |

Н |

||||||||

|

31 |

Им. Савостьянова |

Н |

НГ |

ГК |

|||||||

|

32 |

Им. Б. Синявского |

Н |

Н |

Г, ГК |

|||||||

|

33 |

Талаканский |

НГ, ГН |

|||||||||

|

34 |

Тутурское |

Г, ГК |

|||||||||

|

35 |

Тымпучиканское |

Н |

Н |

||||||||

|

36 |

Северо-Вакунайское |

Н |

|||||||||

|

37 |

Северо-Даниловское |

Г, ГК |

Н |

Н |

Н |

||||||

|

38 |

Среднеботуобинское |

Г, ГК |

|||||||||

|

39 |

Северо-Марковское |

Н |

|||||||||

|

40 |

Северо-Талаканское |

НГ |

НГ |

НГ, ГН |

|||||||

|

41 |

Сюльдюкарское |

Н |

|||||||||

|

42 |

Южно-Талаканское |

Н |

НГ, ГН |

||||||||

Залежи УВ: Н — нефтяные; НГ, ГН — нефтегазовые и газонефтяные; Г, ГК — газовые и газоконденсатные. HC accumulations: Н — oil; НГ, ГН — oil and gas, gas and oil; Г, ГК — gas and gas condensate.

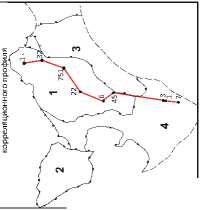

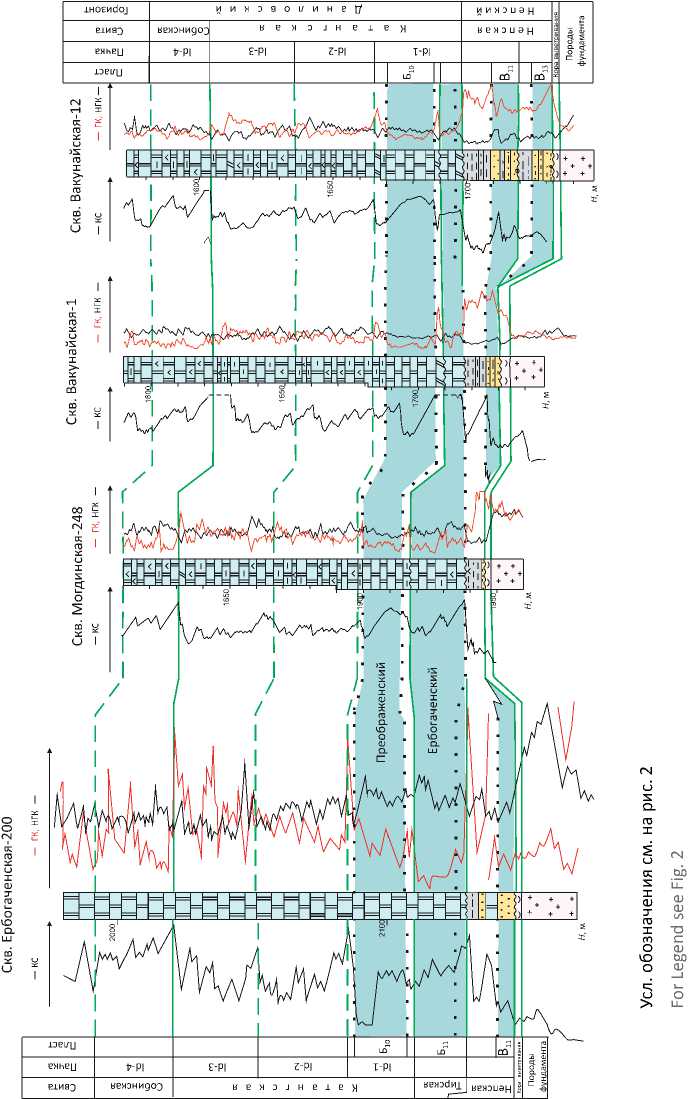

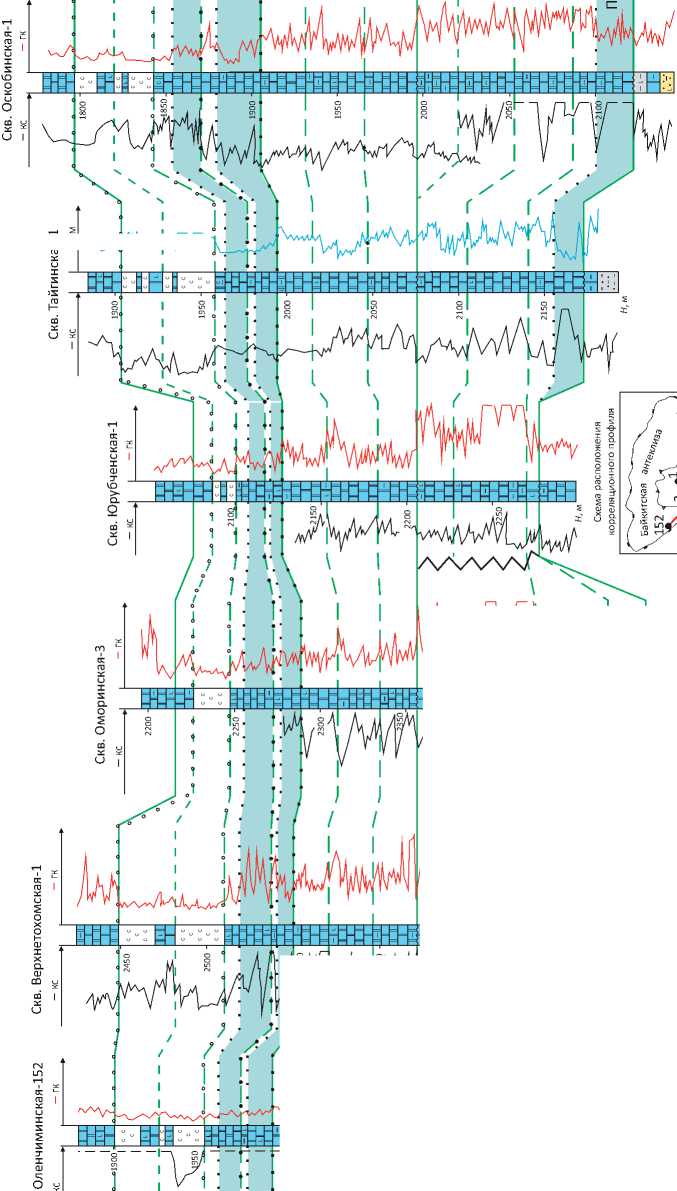

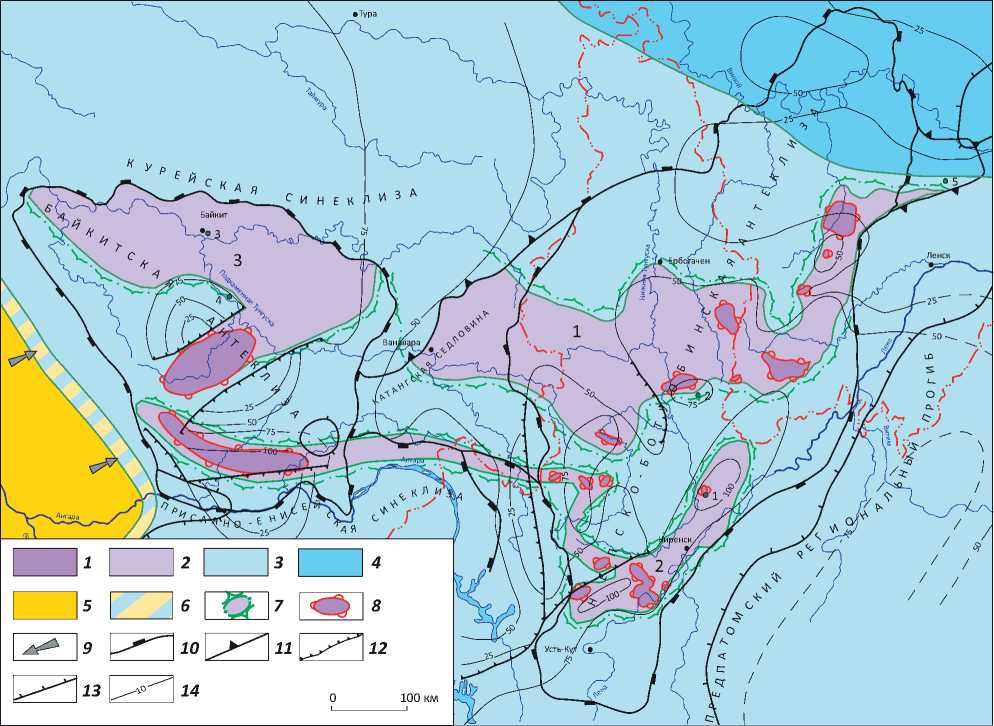

В нижней и средней частях венд-нижнекем-брийских отложений на всей территории рассматриваемого региона выделено и прослежено 44 пачки циклического строения, из них: 23 — в непском терригенном горизонте (np-1–np-23); 8 — в даниловском карбонатном горизонте (dn-1– dn-8); 7 — в усольском (us-1–us-7) и 6 — в толба-чанском (tbl-1–tbl-6) галогенно-карбонатных горизонтах (рис. 2).

Верхняя часть рассматриваемых образований (отложения урицкого, олекминского, чарского, на-манского и зеледеевского горизонтов) участками значительно дислоцирована и подвержена процессу выщелачивания каменной соли, поскольку находится в зоне вымывания солей поверхностными водами. Поэтому корреляция этих отложений осуществлена на уровне свит и подсвит (рис. 3).

Результаты вышерассмотренной корреляции венд-кембрийских отложений позволили уточнить стратиграфическое положение и проследить территории распространения продуктивных карбонатных пластов: Б12–Б10, Б5–Б3, Б1; А6–А3, А2–4– А2-1 и А1.

Продуктивный карбонатный пласт Б12 (чай-кинский) впервые вскрыт одноименной скв. 279, которая расположена в юго-восточной части Непского свода, осложняющего Непско-Ботуобин-скую антеклизу, на границе ее с Предпатомским региональным прогибом. Согласно выполненной корреляции, он является возрастным аналогом песчаного пласта В11, залегающего в верхней части вендских терригенных отложений. Авторы статьи прогнозируют распространение этого карбонатного пласта в пограничной зоне, не изученной бурением и включающей смежные участки Непско-Ботуобинской антеклизы и Предпатомско-го регионального прогиба.

Продуктивный карбонатный пласт Б11 (ербога-ченский) залегает в основании тирского горизонта и впервые вскрыт одноименной скв. 200, расположенной в северо-восточной части Непского свода Непско-Ботуобинской антеклизы.

Продуктивные карбонатные пласты Б10 (преображенский), Б5–Б3 (усть-кутские) вендского карбонатного комплекса, повсеместно распространенные в пределах рассматриваемого региона, приурочены соответственно к пачкам dn-1, dn-7, dn-8.

Продуктивные карбонатные пласты Б1 (осинский), А6 (балыхтинский), А5 (христофоровский), А4 (атовский) нижнекембрийского галогенно-кар-бонатного комплекса развиты на всей территории региона, приурочены к пачкам us-2, us-7, tbl-1, tbl-4.

Продуктивные карбонатные пласты А3 (ба-лыхтинский), А2–4, А2–3, А2–2, А2–1 (бильчирские), А1 (келорский), имеющие региональное и зональное распространение на территории рассматриваемого региона, приурочены к верхней части кембрийского галогенно-карбонатного комплекса.

Краткая характеристика строения, состава коллекторов и оценка перспектив нефтегазоносности продуктивных карбонатных пластов подсолевого венд-нижнекембрийского комплекса

Как отмечалось выше, в отложениях венд-кем-брийского подсолевого комплекса выделяется шесть карбонатных продуктивных пластов: чай-кинский (Б12), ербогаченский (Б11), преображенский (Б10) и усть-кутские (Б5, Б3–4). Ниже приведена их краткая комплексная характеристика.

Чайкинский продуктивный карбонатный пласт впервые вскрыт одноименной скв. 279, которая расположена в юго-восточной части Непского свода, осложняющего Непско-Ботуобинскую антекли-зу, на границе ее с Предпатомским региональным прогибом. Он залегает в средней части паршинской свиты в интервале глубин 1614–1630 м, являясь возрастным аналогом песчаного пласта В11 терригенных отложений венда. Этот пласт четко выделяется по комплексу ГИС среди вмещающих глинистых пород (рис. 4). Сложен он доломитами преимущественно органогенными, характеризующимися повышенной субвертикальной открытой трещиноватостью, значительной битуминозностью и высокими фильтрационно-емкостными свойствами. Открытая пористость его изменяется от 8 до 18 %, проницаемость составляет (19–775) · 10 -3 мкм 2 . Тип коллекторов порово-трещинно-каверновый. Из пласта получены притоки газа (дебит 165,4 тыс. м 3 / сут) и конденсата (дебит 4–6 м 3 /сут) [3]. Несколько позже на Чайкинской площади пробурена одноименная скв. 367, которая также вскрыла одновозрастной карбонатный пласт.

Следовательно, на Чайкинской площади среди терригенного разреза венда впервые вскрыт карбонатный пласт Б12, характеризующийся самыми высокими фильтрационно-емкостными свойствами среди карбонатных продуктивных пластов венда и кембрия исследуемого региона. Его распространение авторы статьи прогнозируют в пограничных участках Непско-Ботуобинской антеклизы и Пред-патомского регионального прогиба. В этом пласте на отмеченной территории могут быть выявлены крупные залежи УВ.

В настоящее время недропользователем Чайкинского лицензионного участка является ПАО «Сургутнефтегаз», которое осуществляет на его территории поисково-оценочные работы.

Ербогаченский продуктивный пласт залегает в основании сокращенного сверху стратиграфического объема тирского регионального горизонта, распространенного только в северо-западной части Непского свода, в сводовой части раннее существовавшей Катангской антеклизы [2]. Впервые он

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

IHOEHdOJ

ехиаз

■e о

го

ГО

ГО го

еякеи

loei/u иинэшяАУоР j

эинеазен

ЗЯЗУНИ

•wxai/Q ’dx веяэниияэио

нияdug

(q|l) и и я э н е к е д iz о 1

веязнекедио!

веюншяие

(sn) ИИЯЭЧ1/ОЭД

веязнидиэн

•ad и vug

(up) ииязаов-ине^

веяэхвРся

веяэхе^ЛЬ'Ля

веяэнЛиэд

t-qu I ииязао±у|

£-ЯИ

z-qu

т-qu

эир S-up

S-up

•doфo±эиdx

■ттед|

•зхАя-чхзд

Z-up

[■goadL

ZE

HwM

'^Д||ДО «ui^ iii

LualI' aMW^^

riij^1 p HO

--------- $ jy^jYtWM^H ц|# *tyvJ/V!$(iiJ^

—^л<^ллм^АМ*м^^^

'^Ж

Елйфий^

11к|ы |Цшш^|й|ша|мЫ^и шиц||||||||Ц|*Ь^ Ш||к1ш|шЦ14М||£|^ |^Ы А |||||^||||1||ш|чШЬ

|

пени и1чнаи1яЛТОйи |

зязУни |

<1 |

m" 1 |

1 “ |

|||||||||||||||||||

|

эинеазен |

■ни |

'mdsoiv |

•doфol□иdx |

•зниххпиёЗ |

иияэниэл |

-эхЛя-чхэд |

Egoa dL |

1 |

|||||||||||||||

|

еякеи |

■ |

9-qn |

s-qu |

v-qp |

s-qu |

Z-qp |

т-qii |

Z-sn |

9-sn |

S-sn |

t>-sn |

s-sn |

г-sn |

-[-sn |

8-up (z-up |

c |

S-up |

S-up |

zup T-up |

||||

|

е±иаз |

веязиеиАд! (s|q) веязчизд |

(sn) вея эч i/ о э д |

вeязde±el |

веязнидоз |

веяззнехея |

e X |

|||||||||||||||||

|

IHOEHdOJ |

'dX |

(q|l) ии я энекеди-о! |

(sn) и и я э ч 1/ 0 ЭД |

(up) ииязаоиине)? |

|||||||||||||||||||

|

□AdB |

•язиоход] и ияэнеэеЬ’ху | иияэхоио! |

||||||||||||||||||||||

|

uatfio |

и и н Ж И Н |

||||||||||||||||||||||

|

еиэхзиз |

~ 3 л | |

веязИнэд |

|||||||||||||||||||||

Усл. обозначения к рис. 2

Legend for Fig.2

1 — структурно-тектонические элементы (1 — Непско-Ботуобинская антеклиза, 2 — Байкитская антеклиза, 3 — Пред-патомский прогиб, 4 — Ангаро-Ленская ступень); породы ( 2 – 8 ): 2 — доломиты, 3 — каменная соль, 4 — мергели, 5 — ангидритистые и ангидритовые, 6 — глинистые, 7 — засолоненные, 8 — карбонатно-галогенные; границы ( 9 – 12 ): 9 — свит, 10 — подсвит, 11 — пачек, 12 — продуктивных пластов; 13 — перерывы

1 — structural and tectonic elements (1 — Nepsky-Botuobinsky anteclise, 2 — Baikitsky anteclise, 3 — Pre-Patomsky trough, 4 — Angaro-Lensky flat); rocks (2–8): 2 — dolomite, 3 — halite, 4 — marl, 5 — anhydritic, 6 — argillaceous, 7 — saline, 8 — carbonate-halogenic; boundaries (9–12): 9 — formations, 10 — members, 11 — series, 12 — reservoir beds; 13 — hiatus вскрыт одноименной скв. 200 (рис. 5). Степень изученности геолого-разведочными работами пласта низкая. На территории его распространения, кроме вышеупомянутой скважины, пробурено еще несколько скважин в пределах двух месторождений: им. Севостьянова и им. Б. Синявского (см. рис. 1).

Пласт сложен преимущественно доломитами, микро-тонкозернистыми, реже мелкозернистыми, послойно ангидритистыми и магнезитоносными, трещиноватыми с незначительной примесью глинистого материала. Наиболее распространены органогенно-обломочные, биохемогенные и хемо-генные генетические типы пород. В нижней части пласта доминируют хемогенные и биохемогенные доломиты, обогащенные органическими остатками (до 25 % объема пород). Вверх по разрезу они замещаются доломитами со строматолитовой структурой, послойно обогащенными магнезитом. Верхняя половина разреза пласта сложена хемогенными доломитами, послойно микрофитолитовыми, иногда глинистыми. Толщина пласта обычно составляет 10–30 м.

Коллекторы ербогаченского горизонта характеризуются пониженными и средними значениями фильтрационно-емкостных свойств. Пористость их изменяется от 5–6 до 12 %, проницаемость — (0,1–25) · 10 -3 мкм 2 .

В процессе проведения нефтегазопоисковых работ в рассматриваемом пласте выявлено три залежи УВ в пределах нефтегазовых месторождений Ербагаченского, им. Савостьянова и им. Б. Синявского. Учитывая низкую изученность территории распространения рассматриваемого пласта нефтегазопоисковыми работами, в ее пределах может быть открыто еще несколько месторождений УВ-сырья.

Преображенский карбонатный продуктивный пласт залегает в подошве венд-нижнекембрийско-го подсолевого карбонатного комплекса и почти повсеместно распространен на территории рассматриваемого региона. Лишь в центральной и восточной частях Байкитской антеклизы карбонатные отложения замещаются глинами тохомской свиты (рис. 6). Этот пласт однозначно прослеживается по материалам ГИС на площади его развития, являясь отражающим электрокаротажным репером М2. Степень изученности его наиболее высокая среди рассматриваемых карбонатных пластов. Результаты комплексных исследований этого пласта приведены в работах Т.И. Гуровой, М.В. Степановой., Л.С. Черновой [4]; С.Г. Шашина, И.Н. Комаровой, Т.В. Одинцовой, Л.М. Курылева [5]; Н.Е. Гущиной, М.М. Потловой, Л.С. Черновой [6]; Ю.Л. Брылкина, В.А. Ващенко, Н.Е. Гущиной [7]; Г.Г. Шемина [8, 9] и многих других ученых. Ниже кратко изложены результаты комплексных исследований преображенского карбонатного пласта.

Литологический состав и строение преображенского пласта

Согласно упомянутым публикациям, преображенский пласт сложен преимущественно доломитами с прослоями ангидритов, ангидритодоломитов и глинистых доломитов. Среди них выделяется три основных типа: хемогенный, органогенный (ми-крофитолитовый) и органогенно-обломочный.

Хемогенный тип повсеместно распространен и представлен зернистыми хемогенными доломитами, на долю которых приходится в среднем 10–40 % толщины пласта. В этом типе отмечается постоянная примесь глинистого материала и ангидрита. Микрофитолитовый тип также распространен повсеместно и по процентному отношению в разрезе (50–70 %, редко 70–90 %) преобладает над хе-могенным. Для этого типа доломитов характерно незначительное содержание глинистого материала и ангидрита (до 2 %). Органогенно-обломочный генетический тип представлен продуктами разрушения хемогенных и органогенных доломитов.

По отношению в разрезах отмеченных генетических типов доломитов, степени их глинизации и сульфатности они подразделяются на четыре типа.

Первый тип разреза в основном представлен микрофитолитовыми (> 70 %) и органогенно-обломочными (15–25 %) доломитами, содержащими небольшую примесь глинистого и сульфатного материала.

Второй тип разреза сложен преимущественно микрофитолитовыми (40–70 %) и органогенно-обломочными доломитами (10–20 %). Хемогенная составляющая в нем несколько увеличена (10–30 %). Этот тип разреза, в отличие от первого, характеризуется несколько большей долей глинистых и сульфатных разностей пород. Он развит преимущественно в центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы.

IHOEMdOJ

d ииязнвьодвох

в

d

в bin ад ввяэнвьодво!

MИЯЭdИhЯBИC

MMM3dOB3M веязнимяэво иияэнияdиg иияэаээУэвэ£ | ииинеиен IвeяэdэJЭlЭlД| | веязбэьи ииюниюяаио| ии»Нийд|

Рис. 3. Схема корреляции разрезов нижнекембрийских отложений северо-восточной части Ангаро-Ленской ступени и Непско-Ботуобинской антеклизы по профилю Ковыктинское месторождение — Сюльдюкарская площадь Fig. 3. Correlation chart of Lower Cambrian intervals in the north-eastern part of the Angaro-Lensky flat and Nepsky-Botuobinsky anteclise along the line “Kovyktinsky field—Sul’dyukarsky area”

яияэаовэя ввнжии ввнхаэ£

d

и шшшлиш

ESSSS.

эинеа£В|-зязини иияэнияйис веяэвэЛниаши веяэявэд

В иияэншпу

MMHVadg иияэнеьедво! иияэнедеНгу веяэиевАд

ИИЯЭНИИ1ЯЭ1Г0 иййьййдГ ииязиоюд

ЛТМ/ь^

Мн**

^^^ WJK^

ИИЯЭОИЬЯВИ

d

э

d е j

з

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис.4. Детальная корреляция разрезов терригенного венда по профилю Паршинская — Центрально-Талаканская площади Непско-Ботуобинской антеклизы

Fig. 4. Terrigenous Vendian: correlation chart along the Parshinsky — Central Talakansky areas of Nepsky-Botuobinsky anteclise

Схема расположения корреляционного профиля

-

1 — гравелиты, конгломераты; 2 — песчаники гравелитистые и гравелитовые; 3 — песчаники с «плавающей» галькой; 4 — песчаники; 5 — песчаники алевритовые; 6 — песчаники глинистые и алевритистые; 7 — алевролитопесчани-ки; 8 — алевролиты песчанистые; 9 — алевролиты; 10 — аргиллиты алевритистые; 11 — ариллиты; 12 — мергели; 13 — карбонатные породы; 14 — доломиты глинистые и ангидритовые; 15 — каменная соль; 16 — породы фундамента; 17 — перерывы; границы ( 18 – 21 ): 18 — свит, 19 — подсвит, 20 — пачек циклического строения, 21 — продуктивных пластов; 22 — фациальные замещения отложений.

Продуктивные пласты: В5 — ботуобинский, В 11 — хамакинский

-

1 — gravelstone, conglomerate; 2 — semigravel sandstone; 3 — sandstone with “floating” pebble; 4 — sandstone; 5 — silty sandstone; 6 — argillaceous and silty sandstone; 7 — siltstone-sandstone; 8 — sandy siltstone; 9 — siltstone; 10 — silty claystone; 11 — claystone; 12 — marl; 13 — carbonate rock; 14 — argillaceous and anhydritic dolomite; 15 — halite; 16 — Basement rocks; 17 — hiatuses; boundaries ( 18 – 21 ): 18 — formations, 19 — members, 20 — cyclic series, 21 — pay beds; 22 — facies substitution of deposits.

Pay beds: В5 — Botuobinsky, В 11 — Khamakinsky

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 5. Детальная корреляция подсолевых венд-нижнекембрийских карбонатных и терригенных отложений Непско-Ботуобинской антеклизы по профилю Ербогаченская - Вакунайская площади

Fi 5 Detailed correlation of Vendian-Lower Cambrian carbonate and terrigenous subsalt deposits of Nepsky-Botuobinsky anteclise along the line g.. “Erbogachensky - Vakunaisky areas”

XHOEHdOJ

(up) и

z

X

ехиаэ

вехэяиоэд

eexodexei

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

£

О

и

z

H

E

вехэнидоэ

9-up S-up fr-up

вехэхнехея

Рис. 6. Детальная корреляция разрезов даниловского горизонта нижнекембрийских отложений Байкитской антеклизы по профилю Оскобинская – Оленчиминская площади

Fi 6 Detailed correlation of the section of Lower Cambrian Danilovsky Horizon in Baikitsky anteclise along the line g.. “Oskobinsky – Olenchiminsky areas”

£-up

T-sn

8-up exneu

S-up

-up

-up loei/u

^1/Ж хэеки

exneu

ехиаэ

T-sn

вехэяиоэд

8-up

£-up

eexodeiei

^V^_^

«ЖИМПЕЖИ

P F^WV

9-up S-up I вехэнидоэ

fr-up

eexowoxoi

ею

ею

Третий тип разреза сложен хемогенными (30– 50 %) и микрофитолитовыми (20–40 %) доломитами с подчиненным количеством органогенно-обломочных разностей (10–20 %). Объем глинистых и сульфатных прослоев доломитов в нем составляет от 20 до 50 %. Этот тип разреза развит в северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы.

Четвертый наиболее глинистый и сульфатный тип разреза представлен преимущественно хемо-генными доломитами (50–90 %). Микрофитолито-вый и органогенно-обломочный типы доломитов в нем составляют 10–20 и 5–10 % соответственно. Он распространен в юго-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы.

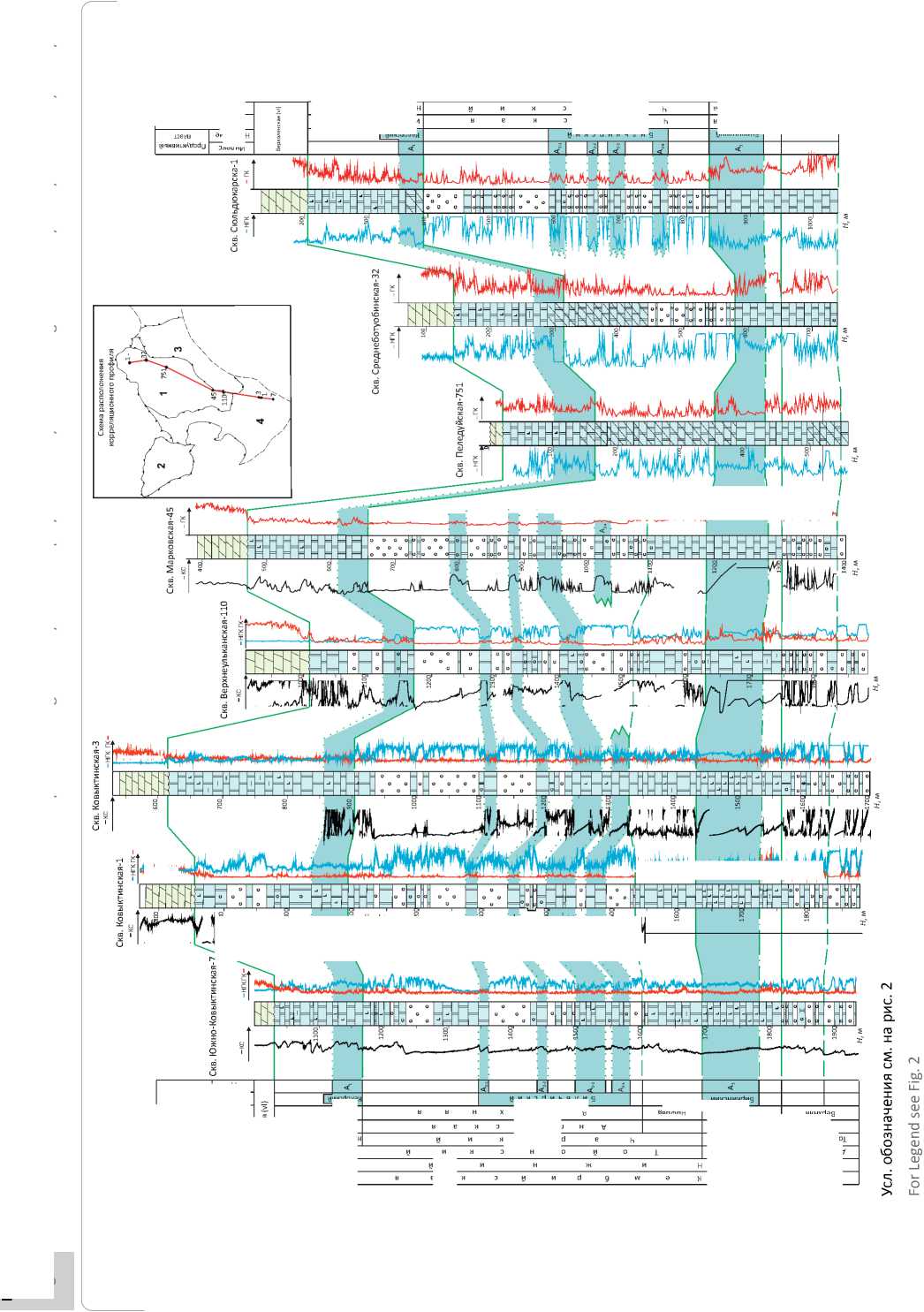

Вышеотмеченный второй тип разреза преображенского пласта, сложенный преимущественно органогенными и органогенно-обломочными доломитами, вскрыт разведочной скв. Верхнечон-ская-900, в которой осуществлен повышенный отбор кернового материала. Он являлся объектом детальных литолого-фациальных, петрофизических, геохимических, фильтрационно-емкостных и промыслово-геофизических исследований из единой коллекции проб.

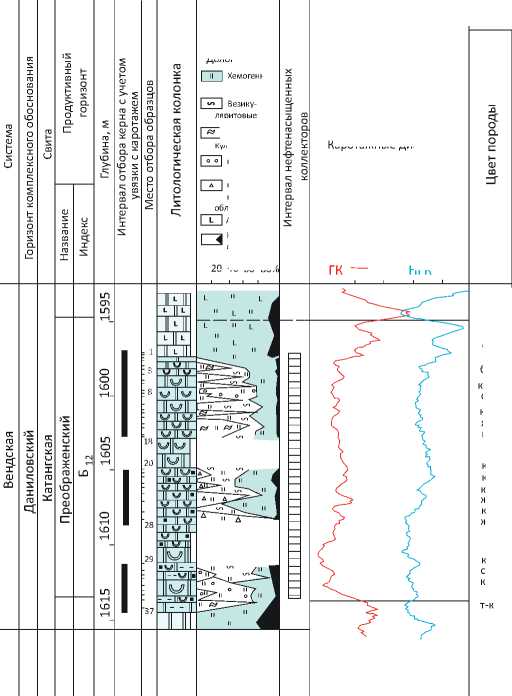

В комплекс исследований кернового материала преображенского пласта включалось детальное макроскопическое литологическое описание с отбором проб на различные виды анализа в количестве 38 образцов пород из расчета 3–4 образца с 1 м отбора керна. Ниже приведена краткая характеристика литологического состава и строения разреза преображенского пласта, вскрытого скв. Верхне-чонская-900, который является типовым для второго типа разреза рассматриваемого пласта. Полное их описание приведено в публикации [10].

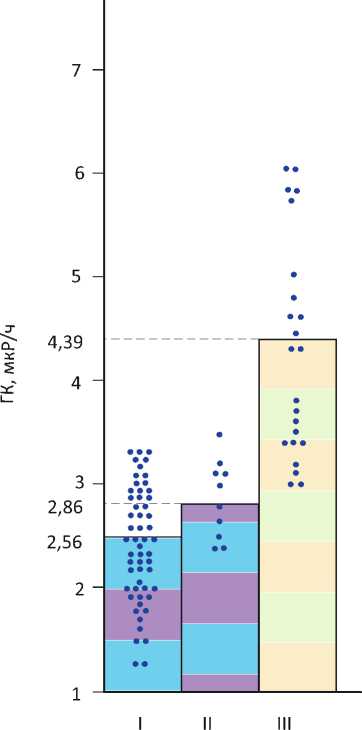

Преображенский пласт в разрезе скв. Верхне-чонская-900 сложен преимущественно доломитами тонко-микрозернистыми до микро-тонкозернистых, послойно слабоглинистых, сульфатизирован-ных с редкими тонкими прослоями ангидритодо-ломитов. Глинистость пород (до 20 %) повышена в нижней части разреза, на контакте с нижезалегаю-щими глинистыми доломитами с высоким содержанием нерастворимого остатка до 30 %. Сульфат-ность доломитов возрастает в верхней половине разреза до 20–30 %. Пласт однороден по литологическому составу. Преобладающим компонентом пород является доломит (рис. 7).

Породы пласта горизонтально-линейно-, лин-зовидно-волнисто-, реже наклонно-косослоистые до массивных. Глинистый материал их преимущественно гидрослюдистого состава. Распределен он в основной массе в виде линз, микрослойков, тонких нитевидных прожилок.

Генетические типы пород представлены ми-крофитолитовыми (онколито-вермикулито-вези-куляритовыми), послойно органогенно-обломочными и хемогенными разностями. В нижней части разреза преображенского пласта преобладают вези- кулярито-онколитовые генетические типы пород, в средней — везикуляритовые, в верхней — смешанного (онколито-вермикулито-везикуляритового) комплекса, в кровле — до хемогенного.

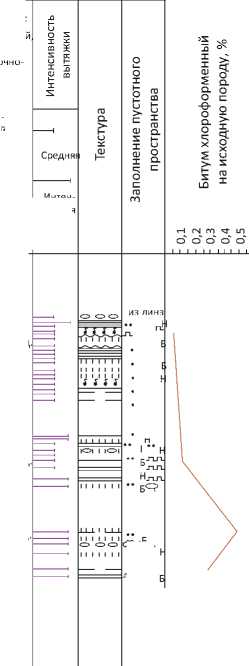

Изучение проб разреза преображенского пласта рассматриваемой скважины под люминесцентной лампой позволило подразделить его на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю, отличающиеся составом вытяжки, различной интенсивностью вытяжки, характером и типом нафтидонасыщенности пород (рис. 8).

Нижняя часть пласта (интервал 1610–1615,5 м) характеризуется интенсивной молочно-голубой до желтой, буреющей вытяжкой с максимальным остаточным нефтенасыщением. Нафтиды можно отнести к мальтам и асфальтам, реже нефтям. Они заполняют в основном поры коллектора, реже каверны и стилолитовые швы.

Средняя часть разреза (интервал 1603–1610 м) представляет собой переслаивающийся коллектор среднего и интенсивного нафтидонасыщения. Цвет вытяжки изменяется от молочно-голубого до желтого, ярко-желтого, редко буреющего.

Верхняя часть преображенского пласта (интервал 1596–1603 м) характеризуется вытяжкой средней интенсивности с редкими прослоями толщиной до 0,5 м с отсутствием остаточных нефтей. Цвет вытяжки изменяется от молочно-голубого до желтого, часто цвет вытяжки буреет. Это свидетельствует о том, что рассеянные в породах-коллекторах нафтиды можно отнести к мальтам и асфальтам.

Содержание хлороформенного битумоида (Бхл) увеличивается сверху вниз по разрезу. В верхней части преображенского пласта содержание Бхл на породу составляет 0,1–0,15 %, в средней — 0,2 %, в нижней — 0,5 %.

Естественная гамма-активность пород преображенского пласта изменяется от 2 до 10 мкР, наиболее часто — от 4 до 7 мкР. Распределение ее значений по разрезу отличается от рассмотренных выше параметров. Высокие ее значения фиксируются в средней части, а в подошве и кровле — максимальные. В целом естественная радиоактивность преображенского пласта характеризуется меньшими значениями по отношению к перекрывающим и подстилающим отложениям.

Условия формирования отложений преображенского пласта

Литолого-палеогеографические исследования отложений преображенского пласта, выполненные по методике В.Д. Ильина и Н.К. Фортунатовой [11] с учетом специфических условий формирования древних карбонатных формаций, позволяют следующим образом представить условия их формирования на территории Непско-Ботуобинской антеклизы.

Как отмечалось выше, литолого-палеонтологические исследования доломитов преображенского пласта позволили выделить среди них три основ-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

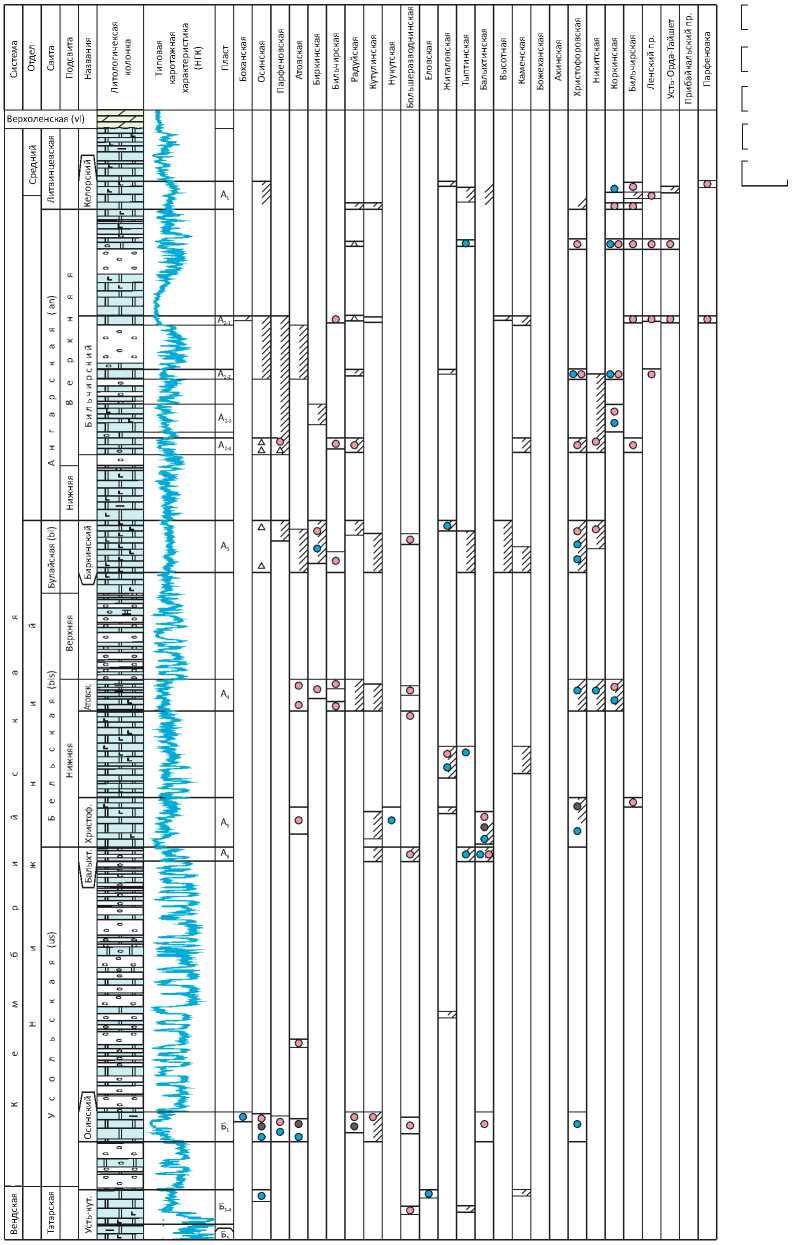

Рис. 7. Детальная литолого-фациальная и фильтрационно-емкостная характеристики преображенского пласта скв. Верхнечонская-900 (опорный разрез)

Fig. 7. Detailed lithologic and facies column and reservoir parameters of Preobrazhensky layer, Verkhnechonsky-900 well (key section)

|

s'o-ww 'dou dawEBd SZ'O- T'O- |

tIttItI |

тШИ 1 |

||||||||||||||||

|

Wodou qiDOWSBSHhBWQ |

®®® ®® ®® ® ® ®а®®®®® ® ®®®® |

|||||||||||||||||

|

WNW zh ^ 8; 'iqHBdgwaw nowaehnHoduAirou бУТ; Atfoiaw ou eaiDHedioodu t79zO: ojohioidAu EdAinAdiQ S3'o: |

W с |

1 t |

1 |

|||||||||||||||

|

WNW 01 • u 0T‘ 'tfodou qioowaehnHoduoEBJ ’ нвшолгоэду j'o. |

Illi Illi |

ll.lll.l ill II |

1. |

|||||||||||||||

|

% 'Wodou quoundou BBiiqdxio Si CO- 42- |

,1 |

1 1 |

||||||||||||||||

|

Ф X X S cN co 5 x о (D (D i ° H о c |

_ Ф Oros r x x ф о го ГО X £

=г 2 S К e; 5S о CL X o CL H О Ш О О tn х и С |

Sol 3 * T го ф 5ч СП X и |

о. СП к Й - X ГМ S 4 LD НГО н ■ го О / ^ rd‘ J га . |

|||||||||||||||

|

S 2 i „ J S OJ * S 2 5 J ° | S £ 2 f 5 U |

_ ГО о ф 3 S 2 о rn ? |

6 о. го S « о. ф о О- 5 к О ф го * ^Г - н О -Г |

1^ |

л V |

||||||||||||||

|

иинэжоию iqum aiqndaiMBdBX |

||||||||||||||||||

|

El i 0J Q. H s o ф 8 5 ф -° s H |

el 1 So X £ S S S 2 2 x “ * s0 ЁП |

m I о 1- о ^0 0 |

-о ё х а. н г 5 ? а |

о о" 3 о- |

1 4 |

1 i ! Гй |

f i |

Й = |

||||||||||

|

2 2 ф Ф rd ф ф 2 | ° 1 |

Ой? со - rd L0 О О Ч 42- о о о В 1: |

II-J |

> V \ * |

|||||||||||||||

|

s b 2 “ £ P ч 1 J 5 С О q ф ф 8 о пл |

1 i 0 г |

■5 g-| е S-о. 2 О Ou 'f “ ° S- |

а 0 |

0 а о |

о а 0 0 0 |

0 [] D |

||||||||||||

|

tfodou BdAuaai |

-odHH|/\| |

0 и 0 о s Ш < Ш Ш < Ш Ш LD LD |

1 * II § II -Q LQ LQ LQ LO |

< LQ |

||||||||||||||

|

-odxB|AI |

Г |

И\| : 10 |

1 '1/ "1 S': 2 2 111 i (i |

2 |

||||||||||||||

|

ENHOL/ON ВЕЯЭЭНИJOLTOiHLf |

I |

э=эЪ =^= |

-3 М |

>-3-3 = 3 = 3 = >=>= ■ |

3 |

3 |

2^ — 1 |

|||||||||||

|

BhEBdgo кшнва 01ээ|/\| |

rd N |

|||||||||||||||||

|

BHdan эонiqg |

||||||||||||||||||

|

T 3HJ NLfendaie^ |

||||||||||||||||||

|

w 'внидАщ |

S6SI 6091 9091 |

0191 9191 |

||||||||||||||||

|

iHoendoj HNHaninAtfodu |

эхэУни |

|||||||||||||||||

|

ЭИНВЭЕВН |

HHxoHawEdgoadij |

|||||||||||||||||

|

В1иаэ |

ьеяэ1НЕ1ея |

|||||||||||||||||

|

нинваонэодо oJOHonairuwoM iHosndoj |

иияэао^инвЬ1 |

|||||||||||||||||

|

ЕМЭЮИЭ |

ивяэУнад |

|||||||||||||||||

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Усл. обозначения к рис. 7

Legend for Fig.7

1 — доломиты; доломиты микрофитолитовые с содержанием органических остатков ( 2 , 3 ): 2 — > 50 %, 3 — < 25 %; 4 — доломиты глинистые; 5 — переслаивание доломитов, глинистых доломитов и мергелей; 6 — ангидрит; 7 — пирит; 8 — примесь песчано-алевритового материала; макротекстуры пород ( 9 – 13 ): 9 — массивная, 10 — горизонтально-слоистая, 11 — косослоистая, 12 — линзовидная, 13 — волнистая; 14 — стилолиты; 15 — сутуры; микротекстуры ( 16 – 21 ): 16 — массивная, 17 — сгустковая, 18 — пятнистая, 19 — органогенная, 20 — зернистая, 21 — слоистая; характерные типы отложений ( 22 – 25 ): 22 — приливно-отливных равнин, 23 — прибрежных лагун, 24 — малоподвижных придонных вод, 25 — подвижных придонных вод; смачиваемость пород ( 26 , 27 ): 26 — гидрофобная, 27 — гидрофильная

1 — dolomite; microphytolitic dolomite comprising organic remains ( 2 , 3 ): 2 — > 50 %, 3 — < 25 %; 4 — argillaceous dolomite; 5 — interbedding of dolomite, argillaceous dolomite, and marl; 6 — anhydrite; 7 — pyrite ; 8 — sandy-argillaceous admixture; rock macrotexture ( 9 – 13 ): 9 — massive, 10 — horizontally bedded, 11 — cross-bedded, 12 — lenticular, 13 — wavy; 14 — stylolites; 15 — sutures; microtexture ( 16 – 21 ): 16 — massive, 17 — clotted, 18 — spotted, 19 — organic, 20 — granular, 21 — bedded; typical deposits ( 22 – 25 ): 22 — tidal plains, 23 — coastal lagoons, 24 — slow-moving bottom waters, 25 — mobile bottom waters; rock wettability ( 26 , 27 ): 26 — hydrophobic, 27 — hydrophilic

Рис. 8. Литолого-геохимическая характеристика преображенского пласта скв. Верхнечонская-900

Fig. 8. Lithological and geochemical description of Preobrazhensky layer, Verkhnechonsky-900 well

Генети- ческие

Хемогенные

Каротажные диаграммы типы пород Доломиты:

ляритовые

НГК к, к, к к, с с

к ж - ярко-желтый г - голубой, м-г - молочноголубой, ж - яркожелтый, буреющ.

буреющий, св-к от т-к бур.

к. бур. св-к ж-к к, с ж-к к, ж-к ж-с к с-к т-с

кулитовые

товые

геннообломочные

остаток

20 40 60 80%

Описание породы под люминесцентной лампой

Цвет вытяжки:

сивная желтеющ. -желтеющий м-г до ж м-г до ярко-ж м-г, ж, буреющ.

м-г, ж, буреющ. м-г до ярко-ж буреющ.

г, ж, буреющ.

г, буреющ.

м-г до ярко-ж, буреющ.

ж-г м-г, буреющ.

м-г, ж, буреющ. м-г до ярко-ж м-г, буреющ.

м-г до ярко-ж м-г желтеющ. г желтеющ.

Средняя

Н

Н

Б

Н из линз

Б L Н

^^Б

Н

Б

Интен-

Н

Б Б Н

Н Н

к 1 с 2 бур. 3 св-к 4 т-к 5 ж 6 т-с 7 || 8 I ‘;iil в 11 в 12 В 13 В 14 3Н□ 15 3Б1 16 3L3 17 I I 18 в

Цвет породы ( 1 – 7 ): 1 — коричневый, 2 — серый, 3 — бурый, 4 — светло-коричневый, 5 — темно-коричневый, 6 — желтый, 7 — темно-синий; текстуры породы ( 8 – 14 ): 8 — массивная, 9 — пятнистая, 10 — слоистая, 11 — волнисто-слоистая, 12 — полосчатая, 13 — неясно полосчатая, 14 — линзовидная; заполнение пустотного пространства ( 15 – 19 ): 15 — нефть в порах, 16 — битум в порах, 17 — линзы сульфатов, 18 — каверны, 19 — стилолитовые швы, заполненные глинистым веществом.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Rock colour ( 1 – 7 ): 1 — brown, 2 — grey, 3 — grayish brown, 4 — light brown, 5 — dark brown, 6 — yellow, 7 — dark blue; rock texture ( 8 – 14 ): 8 — massive, 9 — spotted, 10 — bedded, 11 — wavy-bedded, 12 — banding, 13 — indistinctly banding, 14 — lenticular; void space filling ( 15 – 19 ): 15 — oil in pores, 16 — bitumen in pores, 17 — sulfate lenses, 18 — vugs, 19 — stylolite seams filled with argillaceous matter.

For other Legend items see Fig. 2

ных генетических типа, которые достаточно четко выделяются по материалам ГИС: хемогенный, микрофитолитовый и органогенно-обломочный (рис. 9).

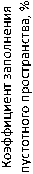

Органогенные (микрофитолитовые) доломиты, в которых в основном развиты коллекторы, характеризуются аномально пониженными и пониженными значениями естественной радиоактивности (от 1,24 до 3,4 мкР/ч при среднем значении 2,56 мкР/ч). Хемогенные же доломиты, обычно не содержащие промышленных коллекторов, имеют повышенные и высокие показатели естественной радиоактивности (от 3,05 до 6,1 мкР/ч при среднем значении 4,39 мкР/ч). Эти показатели гамма-каротажа позволяют практически однозначно выделить в разрезах основные генетические типы пород пласта. Что касается органогенно-обломочных доломитов, составляющих незначительную часть разреза, значения их естественной радиоактивности ближе к показателям микрофитолитовых доломитов. Полученные зависимости позволили выделить генетические типы пород преображенского пласта в разрезах всех пробуренных скважин на рассматриваемой территории.

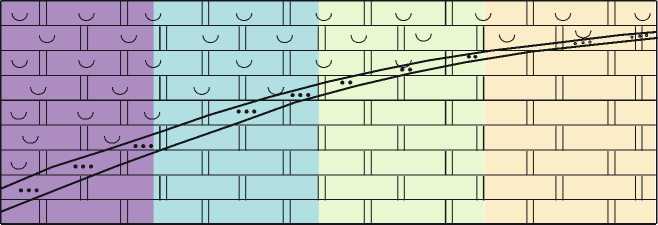

Результаты этих исследований с учетом степени глинизации и ангидритизации выделенных четырех типов разрезов преображенского пласта позволили существенно уточнить условия формирования его отложений (рис. 10, 11).

Первый тип разреза преображенского пласта, представленный в основном органогенными и органогенно-обломочными доломитами, содержащими небольшую примесь глинистого и сульфатного материала, сформировался, вероятнее всего, в наиболее насыщенных организмами участках (банках) внутри шельфовой отмели в условиях малоподвижных весьма мелководных (до 1–3 м) вод, близких к «болотным». Эти условия формирования отложений преображенского пласта отмечались лишь на отдельных локальных участках (Преображенская, Верхнечонская, Вакунайская площади) (см. рис. 11).

Разрез второго типа, сложенный преимущественно микрофитолитовыми и органогенно-обломочными доломитами и имеющий более глинистый и сульфатный состав пород, чем первый, сформировался внутри шельфовой отмели в условиях преимущественно малоподвижных мелководных вод, также близких к «болотным». Отмеченные условия седиментации отложений пласта имели более широкое распространение. Они существовали в центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы.

Третий тип разреза, представленный хемоген-ными и органогенными доломитами с прослоями ангидритов, ангидритодоломитов, глинистых доломитов, составляющих 20–50 % разреза горизонта, образован в условиях мелководного шельфа, которые в преображенское время господствовали в центральной и северо-восточной частях Непско-Ботуо-бинской антеклизы.

Четвертый, наиболее глинистый и сульфатный тип разреза преображенского пласта, представлен преимущественно хемогенными доломитами. Он, наиболее вероятно, сформировался в обстановке приливно-отливной равнины, существовавшей в рассматриваемое время в юго-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы.

Прогноз толщин коллекторов, характеристика их фильтрационно-емкостных свойств и выявленная нефтегазоносность преображенского пласта

Как отмечалось выше, наиболее изученной частью исследуемого региона является Непско-Ботуо-бинская антеклиза. Для ее территории приведена характеристика коллекторов и результаты выполненных нефтегазопоисковых работ (табл. 2). Толщина пород-коллекторов преображенского пласта на территории антеклизы изменяется от нескольких до 20 м. Наибольшие ее значения закартированы в наиболее приподнятой части структуры, в пределах Непского свода (см. рис. 11). Средние их значения (5–10 м) прогнозируются на зональных и локальных участках, расположенных в северо-восточной части антеклизы.

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов пласта характеризуются следующими показателями: открытая пористость изменяется от 7 до 20 %, межзерновая проницаемость — от 0,25 · 10 -3 до 300 · 10 -3 мкм 2 . Распределение открытой пористости и проницаемости по площади в целом сходное с таковым для коллекторов пласта. Характерной особенностью строения коллекторов является региональная выдержанность их толщин и фильтрационно-емкостных свойств по площади.

В результате проведения нефтегазопоисковых работ в преображенском пласте выявлены залежи УВ на 15 месторождениях, расположенных в пределах наиболее изученной бурением части Непско-Ботуобинской антеклизы — Непском своде (см. рис. 1).

На территории Ангаро-Ленской ступени, Катангской седловины и западной части Байкитской антеклизы преображенский пласт имеет каротажную характеристику и толщины отложений, сходные с таковыми в Непско-Ботуобинской антеклизе, однако они существенно меньше изучены. Должного внимания изучению этого пласта не уделяется и до настоящего времени. Поэтому оценка его перспектив в упомянутых структурах района не выполнена.

Продуктивный пласт Б5 включает нижнюю половину тэтэрской свиты и четко прослеживается по материалам ГИС на всей территории рассматриваемого региона. Его толщина изменяется от 8–12 до 20–25 м. Наибольшие значения (18–25 м) распространены в пределах Непско-Ботуобинской ан-теклизы, западной части Байкитской антеклизы и

Рис. 9. Распределение значений естественной радиоактивности (ГК) в различных литологических типах доломитов преображенского пласта, вскрытого скважинами на Верхнечонском месторождении

Fig. 9. Distribution of natural radioactivity (GR) in different dolomite lithotypes of Preobrazhensky layer encountered by wells in Verkhnechonsky field

Доломиты: I — микрофитолитовые, II — органогеннообломочные, III — хемогенные

Dolomite: I — microphytolitic, II — bioclastic, III — chemogenic соединяющей их Катангской седловины (см. рис. 2). Наиболее изучен он в пределах первой из отмеченных антеклиз, в которой выявлена региональная нефтегазоносность. Поэтому ниже приведена характеристика этого пласта в Непско-Ботуобинской структуре.

Этот пласт представлен доломитами (на 80– 90 % его толщины). Среди них доминируют органогенные, реже зернистые и обломочные разновидности. По генетическим признакам и структурным особенностям ведущее место в разрезах пласта занимают водорослевые доломиты, а в виде прослоев — микрофитолитовые. Органогенные породы составляют 40–50 % толщины пласта.

Коллекторы пласта Б5 имеют обычно очаговое распространение и толщину от 1–2 до 15 м (преимущественно — от 2,3 до 7 м). Открытая пористость их изменяется от 7 до 20 % (преимущественно — от 7 до 14 %), проницаемость — от 0,5 · 10 -3 до 30 · 10 -3 мкм 2 (преимущественно (0,5–5) · 10 -3 мкм 2 ). Типы коллекторов: каверно-поровый и порово-трещинно-ка-верновый.

Промышленная нефтегазоносность пласта доказана на территории Непско-Ботуобинской антеклизы и северной части Предпатомского регионального прогиба, где залежи нефти и газа выявлены на 21 месторождении. Основная их часть открыта в пределах наиболее изученного геолого-разведочными работами Непского свода (см. рис. 1, см. табл. 1). Авторы статьи прогнозируют открытие новых месторождений в этом пласте на территории Катангской седловины и западной части Байкитской антеклизы.

Пласты Б3–4 охватывают верхнюю половину тэ-тэтрской свиты и, как вышеотмеченный, четко прослеживаются по материалам ГИС на всей территории рассматриваемого региона. Толщина пластов изменяется от 10 до 70 м. Наибольшие значения (45–70 м) наблюдаются в Ангаро-Ленской ступени, меньшие — на территории Непско-Ботуобинской и Байкитской антеклиз (соответственно 15–30 и 10– 25 м).

Представлены они микрофитолитами, органогенно-обломочными и хемогенными доломитами с прослоями онколито-оолитовых и водорослевых отложений небольшой толщины.

Коллекторы этих пластов обычно имеют очаговое распространение. Их толщина изменяется от 1–2 до 20 м, преимущественно от 2–3 до 10 м. Открытая пористость коллекторов варьирует от 7 до 20 %, проницаемость — от 0,5 · 10 -3 до 50 · 10 -3 мкм 2 . Типы коллекторов: поровый, трещинно-поровый и трещинно-каверно-поровый.

Промышленная нефтегазоносность пластов, как и вышеописанного, доказана в северной и центральной частях Непско-Ботуобинской антеклизы, где выявлены залежи нефти и газа в основном на том же 21 месторождении, что и нижезалегающего пласта (см. рис. 1, см. табл.1). Кроме отмеченного района авторы статьи прогнозируют перспективные на поиски залежей УВ земли на территории Ангаро-Ленской ступени, поскольку здесь прогнозируются наибольшие толщины этих пластов.

Краткая характеристика строения, состава коллекторов и оценка перспектив нефтегазоносности карбонатных пластов кембрийского гало-генно-карбонатного комплекса

Как отмечалось выше, в кембрийском гало-генно-карбонатном комплексе выделяются следующие продуктивные карбонатные пласты: осинский

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 10. Седиментационная модель преображенского пласта Непско-Ботуобинской антеклизы

Fig. 10. Depositional model of Preobrazhensky layer, Nepsky-Botuobinsky anteclise

Формация

Подформация

Фациальные зоны

Типы разрезов

|

Карбонатная |

|||

|

Терригенно-сульфатно-карбонатная |

|||

|

Банки |

Внутришельфовые отмели |

Мелководный шельф |

Приливноотливная равнина |

|

I |

II |

III |

IV |

|

со 0) н S со 0) со |

н о го S о JS О т со ч |

со н со т со н со |

н со с 3S т 0) со ю о 0) 1= |

|

Средняя толщина горизонта, м |

8–18 |

8–18 |

8–18 |

15–22 |

|

|

О'' ф =г -е- -е- СП о |

Глинистость Н г / Н гор |

< 10 |

10–20 |

10–20 |

20–50 |

|

Сульфатность На/ Н гор |

< 10 |

10–20 |

10–30 |

10–40 |

|

|

Отношение Н эф / Н гор |

50–80 |

30–60 |

15–50 |

0–20 |

|

|

§ ^ С X ф s со S Н ГО 1 X п ? s я g- £ ^ о н СЕ и Ф о 0J о •- с |

Микрофитолитовый |

> 70 |

40–70 |

20–40 |

< 20 |

|

Органогеннообломочный |

20–30 |

10–20 |

10–20 |

5–10 |

|

|

Хемогенный |

< 10 |

10–30 |

30–50 |

50–90 |

|

Доломиты ( 1 – 3 ): 1 — микрофитолитовые, 2 — органогенно-обломочные, 3 — хемогенные.

Толщины: Н г — глинистых доломитов, Н гор — горизонта, Н а — ангидритистых доломитов, Н эф — эффективных коллекторов

Dolomites (1–3): 1 — microphytolitic, 2 — bioclastic, 3 — chemogenic

Thickness of: Н г — argillaceous dolomite, Н гор — horizon, Н а — anhydritic dolomite, Н эф — net reservoir

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 11. Карта фациальной зональности и эффективных толщин преображенского пласта Непско-Ботуобинской антеклизы Fig. 11. Map of facies zonation and net thickness of Preobrazhensky layer, Nepsky-Botuobinsky Anteclise

Области осадконакопления ( 1 – 4 ): 1 — приливно-отливные равнины (преимущественно хемогенные зоны), 2 — мелководный шельф (хемогенно-биогенные зоны), 3 — внутришельфовые отмели (преимущественно биогенные зоны), 4 — банки (биогенные зоны); границы ( 5 – 8 ): 5 — фациальных зон, 6 — административные, 7 — Непско-Ботуобинской антеклизы, 8 — Вилючанской седловины; 9 — изопахиты коллекторов преображенского горизонта, м

Areas of sedimentation ( 1 – 4 ): 1 — tidal plains (mainly chemogenic zones), 2 — shallow-water shelf (chemogenic-biogenic zones), З — intra-shelf mudflats (mainly biogenic zones), 4 — banks (biogenic zones); boundaries ( 5 – 8 ): 5 — facies zones, 6 — administrative, 7 — Nepsky-Botuobinsky Anteclise; 8 — Vilyuchansky saddle; 9 — isopachs of reservoirs of Preobrazhensky Horizon, m

(Б1), балыхтинский (А6), христофоровский (А5), атов-ский (А4), биркинский (А3), бильчирские (А2–4, А2–3, А2–2, А2–1) и келорский (А1).

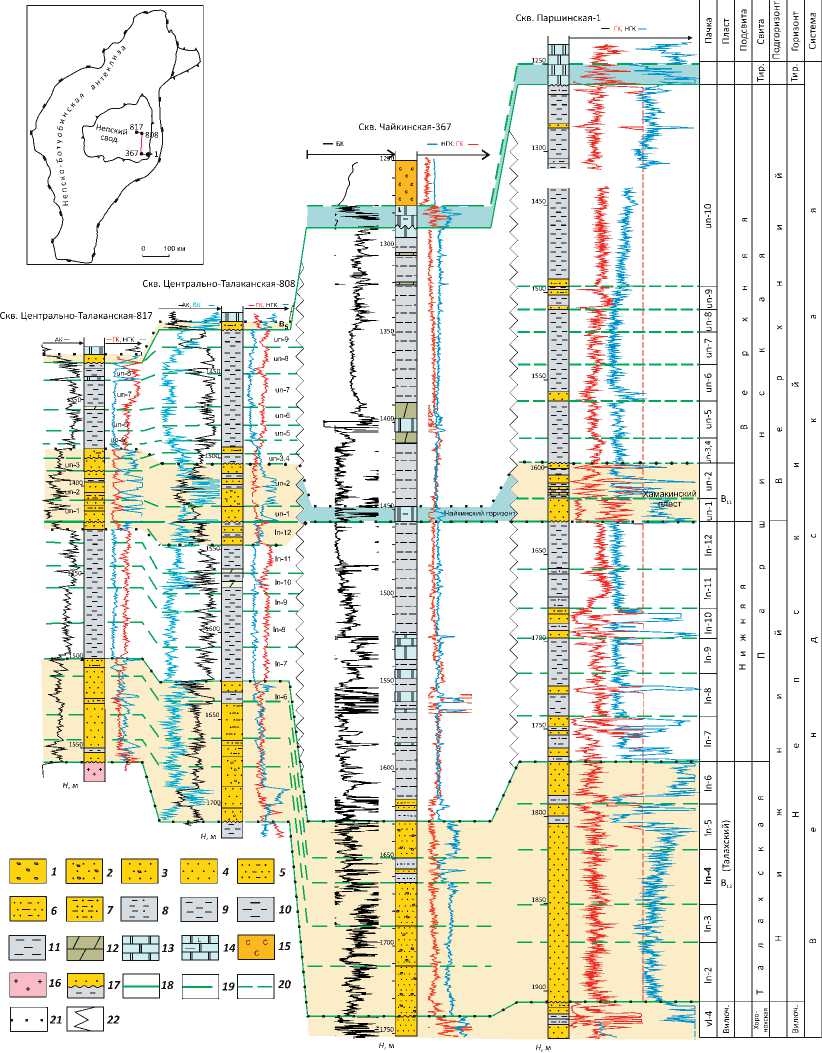

Пласт Б1 выделяется в объеме среднеусольской подсвиты и повсеместно распространен на территории рассматриваемого региона. Он однозначно выделяется в разрезах скважин, поскольку подстилается и перекрывается галогенно-карбонатными породами. Толщина его изменяется от 20–30 до 140 м, обычно от 40 до 80 м. Наибольшие и наименьшие толщины пласта отмечаются на локальных участках. Первые из них обычно соответствуют рифоподобным постройкам, а вторые — участкам некомпенсированного прогибания [2].

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 2. Обобщенная характеристика типов коллекторов, их толщин и фильтрационно-емкостных свойств осинского (Б1), усть-кутских (Б2–3, Б4) и преображенского (Б10) продуктивных карбонатных пластов

Tab. 2. Generalized characterization of reservoir types, their thickness, reservoir properties for Osinsky (Б1), Ust’-Kutsky (Б2–3 and Б4), and Preobrazhensky (Б10) pay carbonate beds

|

Пласт |

Тип коллектора |

Толщина коллектора, м |

Пористость коллектора, % |

Проницаемость коллектора n · 10 -3 мкм 2 |

|

Б 1 |

Каверно-поровый, поровый, трещинно-каверно-поровый |

От 1–2 до 30, преимущественно от 3–5 до 15 |

От 7 до 25, преимущественно от 8 до 13 |

От 5 до 160, преимущественно от 3 до 20 |

|

Б 3-4 |

Поровый, трещиннопоровый, трещинно-каверно-поровый |

От 1–2 до 20, преимущественно от 2–3 до 10 |

От 7 до 20, преимущественно от 8 до 11 |

От 0,5 до 50, преимущественно от 0,5 до 10 |

|

Б 5 |

Каверно-поровый, порово-трещинно-каверновый |

От 1–2 до 15, преимущественно от 2–3 до 7 |

От 7 до 20, преимущественно от 7 до 14 |

От 0,5 до 30, преимущественно от 0,5 до 5 |

|

Б 10 |

Поровый, порово-трещинный |

От 2 до 120, преимущественно от 5–7 до 20 |

От 7 до 20, преимущественно от 8 до 12 |

От 0,25 до 30, преимущественно от 0,25 до 5 |

Литологический состав и строение пласта Б1 весьма разнообразны. Во многих разрезах в его составе велика роль известняков водорослевых с прослоями органогенно-обломочных, оолито-онколитовых и хемогенных разностей.

Коллекторы пласта имеют локальное и зональное распространение. Они обычно приурочены к областям развития органогенных и рифоподобных образований, которых в наиболее изученных бурением Непско-Ботуобинской, Байкитской антеклиз и Катангской седловины выделено три: Чамбин-ско-Алтыбско-Мирнинская, Верхнетохомско-Кат-ско-Пилюдинская и Вельминско-Муторайская (рис. 12). Их толщина изменяется от нескольких до 35 м, обычно она составляет 5–10 м. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов варьируют в широких пределах. Их открытая пористость колеблется от 7 до 25 %, проницаемость — от 0,5 ∙ 10 -3 до 160 · 10 -3 мкм 2 .

Промышленная нефтегазоносность осинского пласта доказана в основном на наиболее изученной бурением Непско-Ботуобинской антеклизе, где на 21 месторождении выявлены залежи нефти и газа. В основном они приурочены к Чамбинско-Алтыб-ско-Мирнинской и восточной части Верхнетохом-ско-Катско-Пилюдинской области развития органогенных и рифоподобных образований.

Авторы статьи прогнозируют их распространение на территории Ангаро-Ленской ступени, где уже выявлена залежь УВ в осинском пласте на Атов-ском месторождении и получены притоки нефти и газа на Осинской, Парфеновской, Радуйской, Куту-линской, Большеразводнинской, Балыхтинской и других площадях проведения буровых работ. Кроме того, их распространение прогнозируется на территории Вельминско-Муторайской области развития органогенных и рифоподобных образований, расположенной на территории Байкитской антеклизы. Следовательно, территории Непско-Ботуобинской антеклизы и Ангаро-Ленской ступени являются перспективными на поиски залежей нефти и газа в осинском продуктивном пласте. Однако их выявление весьма затруднительно даже современными методами, поскольку они обычно приурочены к неантиклинальным ловушкам, содержащим вторичные коллекторы.

Балыхтинский пласт А6 залегает в кровле усольского горизонта и повсеместно распространен на территории рассматриваемого региона. На большей части территории пласт представлен переслаиванием пластов доломитов и каменной соли. Лишь в северо-восточной части Непско-Ботуобинской ан-теклизы он сложен только карбонатными породами (см. рис. 2). Толщина пласта изменяется от 30 до 70 м, на большей части территории рассматриваемого региона — от 40 до 60 м.

Промышленная продуктивность пласта выявлена лишь на Знаменском газовом месторождении, расположенном в центральной части Ангаро-Ленской ступени. Кроме того, в рассматриваемом пласте выявлены положительные признаки перспектив его нефтегазоносности при бурении скважин Кутулинская, Большеразводнинская, Тыптанская и Балыхтинская, расположенных в южной части Ангаро-Ленской ступени. В первой из них в рассматриваемом пласте выделен интервал поглощения бурового раствора, во второй — получен приток газа, в третей — зафиксировано водопроявление, а в последней — получен приток газа и воды (рис. 13).

Христофоровский пласт А5, включающий низы бельской свиты и ее стратиграфические аналоги, также повсеместно распространен и однозначно выделяется на всей территории рассматриваемого региона. Представлен он известняками, доломитами и известняковыми доломитами. На некоторых участках Байкитской антеклизы в его составе присутствует пласт каменной соли толщиной 3–5 м.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 12. Литолого-палеогеографическая карта среднеусольского (осинского) времени северной части исследуемого региона

Fig. 12. Lichological and gross depositional environment map for Sredneusol’sky (Osinsky) time, the northern part of the study area

Море ( 1 - 4 ): 1 — очень мелкая часть шельфа (банки), 2 — очень мелкая часть шельфа (внутришельфовые отмели), 3 — мелкая часть шельфа, 4 — глубокая часть шельфа; 5 — суша с выровненным рельефом; 6 — прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем; 7 — области развития рифоподобных образований; 8 — рифоподобные и органогенные постройки; 9 — направление сноса терригенного материала; контуры пликативных структур ( 10 – 13 ): 10 — надпорядковых (антеклиз, синеклиз), 11 — седловин, 12 — бортов некомпенсированных прогибов, 13 — современного сплошного распространения отложений; 14 — изопахиты, м.

Области развития органогенных и рифоподобных образований: 1 — Чамбинско-Алтыбско-Мирнинская, 2 — Верхнетохом-ско-Катско-Пилюдинская, 3 — Вельминско-Муторайская

Sea ( 1 – 4 ): 1 — shallowest part of shelf (bench lands), 2 — shallowest part of shelf (intra-shelf mudflats), 3 — shallow part of shelf, 4 — deep part of shelf; 5 — onshore part with flattened landforms; 6 — coastal plains temporarily flooded by sea; 7 — areas of reeftype structures development; 8 — reef-type and organic buildups; 9 — direction of terrigenous material transportation; outlines of plicative structures ( 10 - 13 ): 10 — super-order (anteclises, syneclises), 11 — saddles, 12 — flanks of uncompensated troughs, 13 — modern continuous occurrence of sediments; 14 — isopachs, m.

Areas of organic and reef-type structures development: 1 — Chambinsky-Altybsky-Mirninsky, 2 — Verkhnetokhomsky-Katsky-Pilyudinsky, 3 — Vel’minsky-Mutoraisky

Толщина христофоровского пласта изменяется от 60 до 100–110 м, на большей части территории региона — 80–100 м (см. рис. 2).

Промышленная продуктивность пласта, как и вышеописанного, выявлена только на Знаменском месторождении, где обнаружена также газовая залежь. Выполненные буровые работы свидетельствуют о том, что христофоровский пласт обладает определенными перспективами нефтегазоносности и на других участках исследуемого региона. Об этом свидетельствуют результаты бурения на Атов- ской, Кутулинской, Нукутской, Жигаловской, Ба-лыхтинской, Христофоровской и Бильчирской площадях, в пределах которых зафиксированы прямые признаки перспектив нефтегазоносности этого пласта (притоки нефти, газа и пластовой воды (см. рис. 13).

Атовский пласт А4 включает верхнюю часть отложений нижнебельской подсвиты и ее возрастные аналоги, повсеместно распространенные на всей

Рис. 13. Схема распределений и испытаний продуктивных пластов венд-кембрийского галогенно-карбонатного комплекса

Fig. 13. Scheme of distribution and testing of pay beds of Vendian-Cambrianhalogenic-carbonate sequence

|

1 |

1 |

|

л |

2 |

|

1 0 |

3 |

|

1 ° |

4 |

|

1 ° |

5 |

1 — интервалы поглощения бурового раствора; 2 — признаки запаха нефти; 3 — водопроявления; приток ( 4 , 5 ): 4 — газа, 5 — нефти.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — mud loss intervals; 2 — oil odor; 3 — water kicks; inflow ( 4 , 5 ): 4 — gas influx, 5 — oil inflow. For other Legend items see Fig. 2

территории рассматриваемого региона. Сложен он известняками, известковыми доломитами, доломитами, в нижней части разреза местами глинистыми. В его кровле среди отмеченных разностей пород встречаются доломиты ангидритистые и доломи-тоангидриты. Толщина пласта изменяется от 70 до 90 м.

Промышленная нефтегазоносность пласта выявлена на крайнем востоке Непско-Ботуобинской антеклизы и Предпатомского регионального прогиба, а также в центральной части Ангаро-Ленской ступени и на севере Присаяно-Енисейской синеклизы, в пределах соответственно Сюльдюкарского нефтяного и Мухтинского, Атовского и Берянбинского газовых месторождениях. Кроме того, при бурении скважин в южной части Ангаро-Ленской ступени получены притоки газа на Атовской, Биркинской, Бильчирской, Большеразводнинской, Коркинской, а пластовой воды — на Христофоровской, Никитской площадях.

Биркинский пласт А3 включает среднюю и верхнюю части разреза булайской свиты и отложения биркинской свиты. Он повсеместно распространен на территории региона, его толщина изменяется от 40–50 до 100 м, на большей части территории региона — от 60 до 80 м. Сложен он в основном доломитами, участками органогенными и глинистыми, которые по разрезу постепенно замещаются известняками.

Промышленная нефтегазоносность пласта выявлена на крайнем северо-востоке Предпатомского регионального прогиба и в центральной части Ангаро-Ленской ступени, где обнаружены соответственно газовые залежи УВ на Кэдэргинском и Тутурском месторождений. Косвенные признаки также указывают на то, что этот пласт обладает определенными перспективами нефтегазоносности. Об этом свидетельствуют притоки газа и воды из него при бурении скважин Биркинская, Бильчирская, Боль-шеразводнинская, Христофоровская и Никитская, пробуренных в южной части Ангаро-Ленской ступени.

Бильчирский продуктивный горизонт ( пласты : А 2–4 , А 2–3 , А 2–2 , А 2–1 )

Бильчирский продуктивный горизонт в целом и содержащие в нем пласты прослеживаются только в галогенно-карбонатных разрезах ангарской и чарской свит. Этот тип разреза распространен только на территории Анаро-Ленской ступени и отдельных наиболее погруженных участках Непско-Боту-обинской, Байкитской антеклиз и Предпатомского прогиба. На приподнятых участках отмеченных структур соли верхней части кембрийского гало-генно-карбонатного комплекса выщелочены поверхностными водами [2] (см. рис. 3). Поэтому выделить вышеотмеченные пласты на их территориях не представляется возможным.

Пласт А2–4 залегает в подошве бильчирского горизонта, где четко прослеживается лишь в южной части Анагаро-Ленской ступени и в юго-западной и северо-восточной частях Непско-Ботуобинской ан-теклизы. Толщина его обычно составляет 20–30 м. Состав его карбонатный (см. рис. 2). Он, как и ни-жезалегающий биркинский пласт, обладает определенными перспективами нефтегазоносности. В процессе бурения скважин Парфеновская, Биль-чирская, Христофоровская, Радуйская, Никитская и др. в Ангаро-Ленской ступени из него получены притоки газа.

Пласт А2–3 залегает несколько выше по разрезу относительно рассмотренного, отделяясь от него обычно пачкой галогенно-карбонатных пород толщиной от 20–30 до 50 м. Толщина его изменяется от 30–40 до 60 м. Сложен он карбонатными породами, участками засолоненными и ангидритизирован-ными. Он также обладает перспективами нефтегазоносности, поскольку из него получен приток газа при бурении скв. Коркинская.

Пласт А2–2 залегает в основании верхней половины бильчирского горизонта и простирается в вы-шеотмеченных участках рассматриваемого региона. Толщина его обычно изменяется от 30 до 40 м. Сложен он, как и вышеописанный, доломитами, участками засолоненными и ангидритизированны-ми. Тем не менее при бурении скважин Христофо-ровская, Коркинская и др. из него получены притоки газа.

Пласт А2–1 включает верхнюю часть разреза бильчирского горизонта и распространен в тех же участках региона, как и вышеописанные пласты. Толщина его также изменяется от 20 до 80 м. Представлен пласт доломитами участками засоло-ненными и ангидритизированными. Из него также получены притоки газа при бурении глубокой скв. Бильчирская и нескольких колонковых.

Промышленная продуктивность бильчирского горизонта в целом выявлена только на Мухтинском газовом месторождении, расположенном в северо-восточной части Предпатомского регионального прогиба.

Келорский пласт А1 залегает в основании литвинцевской, ичерской свит и распространен на территории Ангаро-Ленской ступени и большей части Непско-Ботуобинской антеклизы (см. рис. 2). Толщина его изменяется от 50–60 до 70 м, сложен он карбонатными породами, местами с прослоями каменной соли. Он обладает определенными перспективами нефтегазоносности, поскольку при проведении буровых работ в этом пласте выявлена газовая залежь на Кэдэргинском месторождении и в скважинах Коркинская, Бильчирская, Парфенов-ская и Прибайкальская из него получены притоки газа и пластовой воды.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Заключение

Итоги выполненной детальной корреляции на уровне пачек циклического строения с использованием литостратиграфического и циклостратиграфического методов свидетельствуют о том, что почти все продуктивные карбонатные пласты четко прослеживаются на территории исследуемого региона. Исключение составляют лишь пласты Б12, Б11 и А2–4–А2–1. Первый из них (чайкинский) распространен в пограничных участках Непско-Ботуо-бинской антеклизы и Предпатомского регионального прогиба; второй (ербогаченский) — только в северной части Непского свода и остальные — на территории Ангаро-Ленской ступени и в наиболее погруженных участках Непско-Ботуобинской, Бай-китской антеклиз и Предпатомского регионального прогиба.

Строение и состав карбонатных продуктивных пластов исследуемого региона весьма разнообразны, поскольку обусловлены не только условиями их образования, но и, в значительной мере, проявлениями последующих вторичных процессов перекристаллизации, выщелачивания, доломитизации и засолонения. Породы пластов обычно субгоризонтально-линейно-линзовидно-волни-стые, реже наклонно-косослоистые до массивных. Слоистость пород обусловлена их неоднородной перекристаллизацией и глинизацией, распределением ангидрита и битума, а также стилолитовыми и сутуровидными образованиями. Сложены пласты доломитами, ангидритами, известняками и их переходными разностями. В балыхтинском (А6) и бильчирских пластах (А2–4–А2–1) среди доломитов присутствуют прослои каменной соли. Соотношение отмеченных разностей пород и их стратиграфическое положение в разрезах пластов разное. Среди отмеченных литотипов основными породообразующими являются доломиты, известняки. В их составе обычно выделяется три основных генетических типа: органогенные (микрофитоли-товые), хемогенные и органогенно-обломочные, соотношение которых, как и литотипов, в разрезах карбонатных пластов разное. Наиболее широко развиты поровые и каверно-поровые коллекторы, обычно приуроченные к органогенным и органогенно-обломочным типам коллекторов.

Толщины продуктивных пластов в целом выдержаны на территории рассматриваемого региона. В зависимости от их значений выделяется три категории продуктивных пластов: I — c высокими (от 30–40 до 100–140 м), II — со средними (от 20–30 до 50–70 м) и III — низкими их значениями (от 8–10 до 20–30 м). К I категории относятся: осинский (Б1), христофоровский (А5), атовский (А4) и биркинский (А3); ко II категории: усть-кутские (Б3–4), балыхтин-ский (А6) и келорский (А1); к III категории: чайкин-ский (Б12), ербогаченский (Б11), преображенский (Б10), усть-кутский (Б5) и пласты А2–4, А2–3, А2–2, А2–1.

В результате выполненных нефтегазопоисковых работ в венд-кембрийских карбонатных, кем- брийских галогенно-карбонатных отложениях на территории рассматриваемого региона выявлено 90 залежей УВ на 42 месторождениях. Из них нефтяных — 41 (45,6 %), нефтегазовых и газонефтяных — 24 (26,6 %) и газовых и газоконденсатных — 25 (27,8 %). В подсолевом карбонатном комплексе (пласты Б12–11, Б5–3) выявлено 58 (64,4 %) залежей, а в вышезалегающем галогенно-карбонатном комплексе — 32 (35,6 %).

Вышерассмотренные залежи УВ по величине запасов подразделяются на крупные, средние и мелкие. Их число соответственно равно: 11 (12,2 %), 12 (13,3 %) и 67 (74,5 %). Крупные залежи выделены на следующих месторождениях: Верхнечонском, им. Савостьянова, им. Лисовского (пласт Б10); Верх-невилючанском, Дулисьминском, Санарском, Северо-Даниловском, Верхнеичерском (пласты Б3–5); Верхнечонском, Талаканском, Северо-Талаканском и им. В.Б. Мазура (пласт Б1).

Результаты комплексных исследований карбонатных пластов венд-кембрийских отложений рассматриваемого региона позволили авторам статьи выделить следующие первоочередные объекты по подготовке запасов УВ-сырья на территории распространения наиболее перспективных карбонатных пластов Б10, Б3–5 и Б1.

Пласт Б10 (преображенский) наиболее изучен бурением на территории Непско-Ботуобинской антеклизы. В приподнятой ее части, на Непском своде и смежных с ним участках, этот пласт характеризуется органогенными составом и достаточно выдержанными по площади наибольшими нефтенасыщенными толщинами коллекторов, обладающих высокими фильтрационно-емкостными свойствами. На этом объекте в не изученных бурением участках могут быть подготовлены значительные объемы УВ-сырья.

Пласты Б3–5 наиболее изучены бурением на территории Непско-Ботуобинской антеклизы. В ее пределах выявлена их региональная нефтегазоносность. Наименее изученные участки антекли-зы могут быть объектами проведения нефтегазопоисковых работ.

Для пласта Б1 (осинский) характерно локальное и зональное распространение коллекторов, которые обычно приурочены к областям развития органогенных и рифоподобных образований. Подобных областей на территории рассматриваемого региона выделено три: Чамбинско-Алтыбско-Мир-нинская, Верхнетохомско-Катско-Пилюдинская и Вельминско-Муторайская. Они прогнозируются в качестве первоочередных объектов подготовки запасов нефти.

Список литературы Строение, состав, оценка качества коллекторов и перспектив нефтегазоносности продуктивных карбонатных пластов венда и кембрия центральных и южных районов Сибирской платформы

- Шемин Г.Г. Циклостратиграфия венда и нижнего кембрия, центральных районов Лено-Тунгусской провинции // Строение и нефтегазоносность карбонатных резервуаров Сибирской платформы. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1991. – С. 10–22.

- Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 467 с.

- Шемин Г.Г., Терлеев А.А., Постников А.А., Токарев Д.А., Кочнев Б.Б. Особенности строения разреза вендско-нижнекембрийских отложении Сибирской платформы, вскрытых Чайкинской параметрической скважиной // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2011. – № 4. – C. 21–29.

- Гурова Т.И., Степанова М.В., Чернова Л.С. Литолого-палеонтологическая характеристика кембрийских карбонатных толщ Непско-Ботуобинского района // Стратиграфия и фации осадочных бассейнов Сибири: сб. науч. тр. – Новосибирск: СНИИГГиМС. – С. 25–35.

- Шашин С.Г., Комаров И.Н., Одинцова Т.В., Курылева Л.М. Породы-коллекторы подсолевых карбонатных отложений западной части Непско-Ботуобинской НГО и их битуминозность // Строение и нефтегазоносность карбонатных резервуаров Сибирской платформы: сб. науч. тр. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1991. – С. 106–113.

- Гущина Н.Е., Потлова М.М., Чернова Л.С. Литолого-палеонтологическая характеристика кембрийских карбонатных толщ Непско-Ботуобинского района // Строение и нефтегазоносность карбонатных резервуаров Сибирской платформы: сб. науч. тр. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1991. – С. 99–106.

- Брылкин Ю.Л., Ващенко В.А., Гущина Н.Е. Опорный разрез преображенского горизонта // Строение и нефтегазоносность карбонатных резервуаров Сибирской платформы: сб. науч. тр. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1991. – С. 59–66.

- Шемин Г.Г. Ереминско-Чонское скопление нефти в преображенском резервуаре — крупнейший объект по подготовке запасов и добыче углеводородного сырья в Восточной Сибири. – Новосибирск: СО РАН, 2011. – 122 с.

- Шемин Г.Г. Комплексное обоснование Ереминско-Чонского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего объекта по подготовке запасов и добыче нефти и газа в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (Восточная Сибирь) // Геология нефти и газа. – 2022. – № 1. – С. 61–84. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-1-61-84.

- Шемин Г.Г., Чернова Л.С., Потлова М.М., Ващенко В.А., Дорогиницкая Л.М., Ларичев А.И. Опорный разрез преображенского продуктивного горизонта венд-нижнекембрийского карбонатного комплекса // Геология и геофизика. – 2012. – Т. 53. – № 2. – С. 226–236.

- Ильин В.Д., Фортунатова Н.К. Методы прогнозирования и поисков нефтегазоносных рифовых комплексов. – М.: Недра, 1988. – 201 с.