Структура биомассы подроста ели в разновозрастных березняках

Автор: Зарубина Лилия Валерьевна, Пятовская Светлана Александровна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В березняках черничных типов условий местопроизрастания изучено влияние возрастного состояния лиственного полога на биометрические показатели елового подроста в условиях Сямженского района Вологодской области. Установлено, что с увеличением возраста березы условия для роста и развития хвойного подроста ухудшаются, что сказывается на изменении структуры биомассы, морфометрических показателей и возраста хвои подпологовой ели.

Разновозрастные березовые насаждения, черничные типы условий местопроизрастания, подрост ели, структура биомассы

Короткий адрес: https://sciup.org/14998879

IDR: 14998879 | УДК: 574.36:630*5

Текст научной статьи Структура биомассы подроста ели в разновозрастных березняках

Введение. Зарождение идеи об использовании производительных сил природы в целях восстановления леса при рубках произошло на заре отечественного лесоводства, в это время формируются принципы рациональности и постоянства пользования лесом [1]. О необходимости сохранения подроста и запрещения его вырубки указывалось еще в Правилах главного пользования в лесах СССР (1967 г). Однако, вопреки рекомендациям ученых и действующим правилам, на практике эти требования часто не выполнялись. По данным исследователей, внедрение технологий с сохранением подроста позволяло многим бригадам лесорубов не только систематически выполнять производственные задания, но и повышать производительность труда [2]. В настоящее время сбережение подпологового возобновления регламентируется «Правилами заготовки древесины» от 1 августа 2011 г. и «Правилами лесовосстановления» от 16 июля 2007 г. [3]. Большинство исследователей полагают, что появлению елового подроста, его закреплению в среде обитания, росту и развитию сопутствуют разновозрастные по структуре, низкополнотные насаждения. Еловый подрост с хорошей перспективой занимать лидирующие позиции в фитоценозе отмечается также под пологом лиственных и лиственно-хвойных насаждений [4].

Степень сомкнутости полога обратно пропорциональна наличию крупного подроста, т.е. чем больше сомкнутость полога, тем меньше доля среднего и крупного подроста ели [5]. Давно известен факт, что режим освещенности под пологом древостоев оказывает решающее влияние на состояние подроста ели. С возрастом и ростом особей ели постепенно снижается их теневыносливость и увеличивается светолюбивость. Оптимальная сомкнутость полога для развития жизнеспособного подроста ели – 0,5‒0,6 [6]. Жизнеспособный подрост ели в подавляющем большинстве случаев растет только в окнах полога елового древостоя, поскольку в окнах подрост ели не испытывает недостатка света, а к тому же напряженность корневой конкуренции там значительно ниже, нежели в приствольной части древостоя [7]. Хоть ель и относится к теневыносливым породам, подрост ели в высокоплотных насаждениях все же испытывает большие трудности при низкой освещенности. В результате качественные характеристики подроста в плотных насаждениях заметно хуже по сравнению с подростом, растущим в среднеплотных и низкоплотных насаждениях [8].

Своеобразие светового и теплового режимов в подчинённых ярусах насаждений определённым образом сказывается на формировании фотосинтетического аппарата деревьев и на его работе. Недостаток тепла и света, высокая корневая конкуренция за элементы почвенного питания и воду являются основной причиной слабого роста и функционирования [9].

Цель исследования состояла в изучении биомассы подроста ели при сукцессионном развитии березового насаждения черничных типов условий местопроизрастания.

Объекты и методы исследования. Исследование структуры биомассы подроста ели в березняках черничного типа условий местопроизрастания разной стадии онтогенеза проведены на территории Сямженского территориального отдела – государственного лесничества Вологодской области. Объектом исследований являлся подрост ели (Picea abies Karst. (Pinacea) в березняке черничном (Betuletum myrtillosum) разного возраста (табл. 1).

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика исследуемых частков

|

Древостой |

Подрост |

|||||||

|

состав |

средние |

полнота |

бонитет |

общий запас, м3/ га |

состав |

кол- во, экз./га |

высота, м |

|

|

Н, м |

Д, см |

|||||||

|

29-летнее берёзовое насаждение |

||||||||

|

9Б1ЕедОседС |

14,0 |

10,6 |

0,92 |

3 |

107 |

10Е |

6014 |

1,45 |

|

42-летнее берёзовое насаждение |

||||||||

|

8Б2Е+Ос+С |

20,7 |

17,3 |

0,79 |

2 |

179 |

10Е |

4761 |

1,42 |

|

62-летнее берёзовое насаждение |

||||||||

|

9Б1Е+СедОс |

22,9 |

18,6 |

0,73 |

2 |

200 |

10Е |

4302 |

1,39 |

Закладка пробных площадей велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 [10]. Перечет подроста проводился методом пробных площадей (ПП) с учетом требований ГОСТ 16128-70 [11].

Биомассу надземной части деревьев определяли методом модельных деревьев [12]. В конце вегетационного периода (август-сентябрь) на каждой пробной площадке подбирались по три модельных деревца ели средней высоты со средними таксационными показателями. Определялась масса отдельных фракций деревца (ствол, отмершие ветви, живые охвоенные (лапник) и неохвоенные ветви, хвоя разных лет). При разделке деревца учитывалась вся крона. После разделки и взвешивания от каждой фракции брались образцы для определения влажности (в 3-кратной повторности). Разделка стволов проводилась по четвертям (0; 0,25; 50; 75). Обработка полевых материалов осуществлялась общепринятыми в лесоводстве и таксации методами.

Результаты исследований и их обсуждение

В связи с активным вовлечением хвойных лесов в промышленную эксплуатацию без проведения мер содействия естественному возобновлению вырубки возобновляются лиственными породами и в дальнейшем на месте хвойных насаждений формируются леса с преобладанием лиственных пород. По данным учета лесов Вологодской области (на 1.01.2015) доля насаждений с преобладанием мелколиственных пород в лесном фонде области составляет 48,9%, в т.ч. березовые ‒ 37,9%. [13]

Под пологом березняков имеется достаточное количество подроста ели (до 5 тыс. экз. на 1 га и более), которое способно обеспечить в последующем господство в составе формирующихся древостоев при условии создания благоприятных экологических условий [7, 14, 15].

По вопросу роли лиственных пород в жизнедеятельности ели в литературе встречаются разные мнения. Основоположник учения о смене пород Г.Ф. Морозов (1949) [16] указывает, что лиственные породы не только не угнетают ель, но даже способствуют ее росту. И.С. Мелехов (1953) [17] считает, что примесь лиственных к ели улучшает плодородие почвы, активизирует обмен веществ и энергий и, в конечном счете, способствует лучшему росту ели. Наряду с этим А.С. Тихонов (1979, 1990) [18, 19] в своих обзорах приводит многочисленные примеры заглушения ели березой и осиной на бывших вырубках. По его данным даже двухразовое осветление культур ели на вырубках не дает нужного эффекта, поскольку численность бе- резы восстанавливается быстрее ели, и она вновь начинает угнетать ель. Одной из основных причин слабого роста подроста ели в березняках является то, что корни березы обладают большей энергией роста, они более интенсивны по сравнению с хвойными породами. На участках с одинаковым качеством лесорастительных условий корневая система березы гуще, она проникает в почву глубже, чем корневые системы хвойных деревьев, вытесняя их в верхние горизонты [20].

По исследованиям многих авторов [21, 22], недостаток света является основным внешним фактором, лимитирующим нормальный рост подроста в древостоях. Л.А. Иванов (1946) [23] свет и влагу считал главными внешними факторами в жизни древесных растений. Интенсивность света определяет видовой состав, габитус и численный состав растений нижних ярусов леса с умеренным климатом на почвах с достаточным увлажнением [24]. В условиях угнетения под пологом древостоев ель и пихта формируют характерную зонтикообразную форму кроны [25].

Адаптация подроста к экологическим условиям местопроизрастания на морфологическом уровне происходит через изменение целого ряда его биометрических показателей. Еловый подрост в березняках разного возраста имеет различную структуру фитомассы. Наши исследования показали, что у подпологовой ели при возрастном развитии березняков в соответствии со световым режимом изменяется величина главных и боковых побегов, количество и масса на них хвои. При примерно одинаковой высоте моделей у подроста наибольшая масса хвои накапливается в 29-летнем березняке. Крона каждого деревца при высоте 145 см здесь содержит 6,1 г вегетирующей абсолютно сухой хвои, что составляет от общей массы деревца 0,8%. В 62-летнем березняке деревце аналогичной высоты имеет вегетирующей хвои в 5 раза меньше. Это, по нашему мнению, объясняется недостатком фотосинтетической активной радиации, необходимой для образования органического вещества, в процессе фотосинтеза, поэтому более старые органы отмирают (табл. 2).

Таблица 2. Структура биомассы и содержание воды у подроста ели в берёзовых насаждениях черничного типа условий местопроизрастания на разных этапах онтогенеза

|

Структура биомассы |

Объект исследований |

|||||||

|

29-летнее берёзовое насаждение |

42-летнее берёзовое насаждение |

62-летнее берёзовое насаждение |

||||||

|

г \ |

% |

г |

% |

г |

% |

|||

|

Хвоя: |

||||||||

|

1-го года |

0,7 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

0,5 |

0,1 |

||

|

2-го года |

2,4 |

0,3 |

0,3 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

||

|

3-го года |

2,2 |

0,3 |

0,3 |

0,1 |

0,4 |

0,1 |

||

|

прочих лет |

0,8 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

0 |

0 |

||

|

Итого |

6,1 |

0,8 |

1,1 |

0,4 |

1,2 |

0,3 |

||

|

Побеги: |

||||||||

|

1-го года |

13,9 |

1,9 |

4,7 |

0,7 |

2,8 |

0,4 |

||

|

2-го года |

5,9 |

0,8 |

10,1 |

1,6 |

4,7 |

0,8 |

||

|

3-го года |

50,2 |

6,8 |

16,0 |

2,5 |

20,6 |

3,3 |

||

|

прочих лет |

241,9 |

32,7 |

181,3 |

29 |

155,0 |

24,8 |

||

|

Итого |

311,9 |

42,4 |

212,1 |

33,8 |

183,1 |

28,9 |

||

|

Живые ветви |

255,1 |

34,4 |

247 |

39,5 |

237,9 |

38,1 |

||

|

Сучья |

4,7 |

0,6 |

6,3 |

1,0 |

22,4 |

3,6 |

||

|

Древесина |

121,8 |

16,5 |

127,7 |

20,4 |

145,8 |

23,4 |

||

|

Кора |

40,4 |

5,5 |

30,8 |

4,9 |

34,3 |

5,5 |

||

|

Всего |

740 |

100 |

625 |

100 |

624,7 |

100 |

||

|

Высота, м |

1, |

45 |

1,42 |

1,39 |

||||

|

Возраст, лет |

18 |

27 |

42 |

|||||

Масса живых ветвей на деревцах в изучаемых насаждениях также оказалась подверженной значительной изменчивости в соответствии со световыми условиями. Наибольшая их масса нами отмечена в 29-летних насаждениях (255,1 г), наименьшая – в 62-летних березняках (237,9 г). Масса сухих сучьев в расчёте на одно деревце с ухудшением условий увеличивается с 4,7 г до 24,4 г (или на 80%). Отмечая факт уменьшения общей массы хвои на деревце в ухудшающихся условиях существования, следует отметить, что доля хвои в общей массе с увеличением возраста насаждения, то есть с ухудшением освещённости, так же снижается (с 0,8% до 0,3%).

С увеличением возраста подроста ели (с 18 до 42 лет) масса древесины увеличивается (на 7% больше в 62-летнем насаждении по сравнению с 29-летним). Наибольшая масса коры деревца наблюдается в 29-летнем березняке (40,4 г). Долевое участие коры в общей массе существенно не различается при изменении возраста основной породы (4,9‒5,5%).

Общая биомасса деревца ели наибольшая в 29-летнем берёзовом насаждении (740 г), в 62-летнем она составляет на 16% меньше (624,7 г). Это объясняется тем, что под полог поступает больше света и тепла, а так же за счёт менее мощно развитой корневой системы основных деревьев в молодых древостоях подрост ели получает больше количества питательных веществ и воды, это выражается и в более высоком содержании воды в деревцах. Так количество воды в 62-летнем насаждении уменьшилось на 28% по сравнению с 29-летним древостоем.

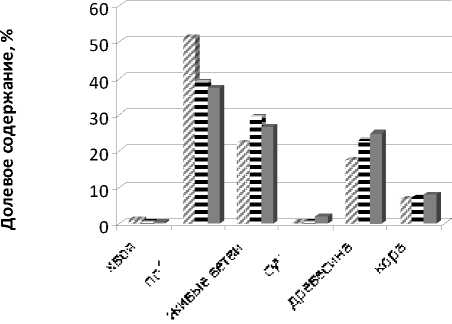

Долевое участие элементов структуры биомассы в общем объёме деревца при изменении возраста берёзового яруса представлено на рисунке.

№ 29-летнее насаждение 42-летнее насаждение ■ 62-летнее насаждение

Рисунок. Структура биомассы элементов в общем объёме

Анализ данных показал, что побеги, живые ветви и древесина занимают наибольший объём, в среднем 30%. Доля фотосинтетического аппарата в общей структуре присутствует не более 1%, так как еловому подросту не хватает света и тепла для нормального функционирования. Доля сухих ветвей в общей массе около 5%.

Известно, что длина хвои, как и размер листьев, является важным диагностическим признаком вида, критерием оценки условий местопроизрастания, успешности его роста. Световые условия местообитания формируют ассимиляционный аппарат растений двояким образом: с одной стороны, влияя на ростовые процессы в листьях (Крамер, Козловский, 1963) [26], с другой – путем воздействия на его функциональные особенности [27]. Анализируя полученные данные, можно отметить, что масса 100 штук хвоинок наибольшая ‒ из верхней части кроны средней модели елового подроста, произрастающего в средневозрастном березовом насаждении (от 174 до 224 мг), наименьшая – из нижней части (в среднем на 14%). Условия светового режима оказывают влияние и на длину хвоинок. Наибольшая длина 100 штук хвоинок (126,7 см) наблюдается в верхней части кроны, наименьшая – в нижней части (в среднем на 7%) (табл. 3).

Таблица 3. Средние статистические показатели массы и длины хвои елового подроста в березняке черничного типа условий местопроизрастания

|

Показатель |

Объект исследований |

||||

|

29-летнее насаждение |

42-летнее насаждение |

62-летнее насаждение |

|||

|

М±m |

М±m |

t 1 |

М±m |

t 1 |

|

|

масса 100 штук хвоинок, мг |

208±0,3 |

188±0,2 |

50 |

168±0,3 |

100 |

|

длина 100 штук хвоинок, см |

122,3±2,34 |

87,8±3,31 |

8,75 |

81,2±2,28 |

12,8 |

По данным таблицы видно, что возраст берёзового древостоя оказывает влияние на массу и длину хвои, так как при вероятности безошибочного заключения 95% различия по данным показателям статистически доказаны (tst 0.95= 2,2). Аккумуляция подростом ели атмосферного углерода усиливается с улучшением условий местопроизрастания, ослаблением внутри- и межвидовой конкуренции. Основная часть его используется при формировании нового ассимиляционного аппарата и расходуется на создание общей биомассы деревца [28].

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что в условиях средней тайги с увеличением возраста древостоя (см. табл. 2, 3), с ухудшением освещенности уменьшается общая масса хвои на деревце, доля хвои в общей массе кроны также снижается.

Характерным показателем текущих изменений в физиологическом состоянии хвойного подроста является средняя продолжительность жизни хвои (табл. 4).

Таблица 4. Средняя продолжительность жизни хвои елового подроста на исследуемых объектах

|

Группа высот, м |

Объект исследований |

||

|

29-летнее насаждение |

42-летнее насаждение |

62-летнее насаждение |

|

|

До 0,5 |

4,9 |

3,2 |

2,1 |

|

0,6–1,0 |

6,4 |

3,3 |

2,5 |

|

1,1–1,5 |

7,6 |

3,7 |

2,8 |

|

1,6–2,0 |

9,2 |

3,4 |

4,3 |

|

2,1–2,5 |

7,2 |

3,0 |

3,3 |

|

выше 2,5 |

5,6 |

2,8 |

2,2 |

|

Средняя продолжительность жизни хвои, лет |

6,8 |

3,2 |

2,9 |

|

Средняя протяженность кроны, см |

95,2 |

62,0 |

59,6 |

Наши исследования показали, что охвоённость деревца находится в прямо пропорциональной зависимости от возраста хвои: при снижении возраста сокращается протяженность кроны. Продолжительность жизни хвои подроста ели, произрастающего под пологом 62-летнего березового насаждения почти в 3 раза меньше, чем у естественного возобновления ели в 29-летнем березняке.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных в условиях Вологодской области исследований можно отметить, что при онтогенезе лиственного полога в березняках черничных типов условий местопроизрастания условия для роста и развития подпологовой ели ухудшаются. Влияние березового древостоя на возобновление ели и формирование еловой популяции неоднозначно и в значительной мере определяется плотностью березового насаждения в разные стадии его онтогенеза. Именно режим среды в основном обусловливает морфогенез и рост ели в процессе формирования еловой популяции.

Анализ роста и формирования подпологовой популяции ели свидетельствует, что для сохранения и ускорения роста ели, переформирования лиственно-еловых лесов в елово-лиственные и еловые насаждения необходимо изреживание лиственного яруса путем своевременного проведения выборочных форм рубок.

Список литературы Структура биомассы подроста ели в разновозрастных березняках

- Шерголь, О. Э. Лесоводственные результаты различных рубок, применявшихся в прошлом в Пермской области//Леса Урала и хозяйство в них/О. Э. Шерголь, С. А. Дыренков, Э. О. Кобак. -Свердловск, 1970. -№5. -С. 121-123.

- Некрасов, М. Д. Об экономической эффективности сохранения подроста/М. Д. Некрасов//Лесное хозяйство. -1990. -№9. -С. 18-19.

- Дебков, Н. М. Идеи о сбережении подроста: зарождение, течение и современные тенденции/Н. М Дебков//Устойчивое лесопользование. -2012. -№2. -С. 26-31.

- Писаренко, А. И. Лесовосстановление: монография/А. И. Писаренко. -М.: Лесная промышленность, 1977. -250 с.

- Чертовской, В. Г. Еловые леса европейской части СССР/В. Г. Чертовской. -М.: Лесная промышленность, 1978. -176 с.

- Алексеев, А. В. Световой режим леса/А. В. Алексеев. -Л.: Наука, 1975. -227 с.

- Грязькин, А. В. Возобновительный потенциал таёжных лесов/А. В. Грязькин. -СПб.: СПбГЛТА, 2011. -188с.

- Афанасьев, В. Н. О росте молодняка ели под пологом лиственных пород/В. Н. Афанасьев//Лесной журнал. -1962. -№3. -С. 5-8.

- Карпов, В. Г. Факторы регуляции экосистем еловых лесов/В. Г. Карпов. -Л.: Наука, 1983. -318с.

- ОСТ 56 69-83 Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки.

- ГОСТ 16128-70. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. -М.: Изд-во стандартов, 1971. -23 с.

- Молчанов, А. А. Методика изучения прироста древесных растений/А. А. Молчанов, В. В. Смирнов. -М.: Наука, 1967. -100 с.

- Официальный сайт Департамента лесного комплекса Вологодской области. -Режим досткпа: forestvologda.ru

- Зарубина, Л. В. Эколого-физиологические особенности ели в березняках черничных: монография/Л. В. Зарубина, В. Н. Коновалов. -Архангельск: ИД САФУ, 2014. -378с.

- Зарубина, Л. В. Оценка естественного лесовосстановления в мелколиственных лесах Севера и на вырубках из-под них/Л. В. Зарубина//Вестник Северного (Арктического) федерального ун-та: Сер. Естественные науки. -2015. -№ 2. -С. 35-45.

- Морозов, Г. Ф. Учение о лесе/Г. Ф. Морозов. -Л.: Гослесбумиздат, 1949. -456 с.

- Мелехов, И. С. Пути повышения производительности лесов в таежной зоне/И. С. Мелехов//Некоторые вопросы ведения лесного хозяйства на Севере. -Архангельск: Арханг. кн. изд-во, 1953. -С. 5-18.

- Тихонов, А. С. Лесоводственные основы различных способов рубок для возобновления ели/А. С. Тихонов. -Л.: ЛГУ, 1979. -248 с.

- Тихонов, А. С., Теория и практика рубок леса/А. С. Тихонов, С. С Зябченко. -Петрозаводск: Карелия, 1990. -224 с.

- Мартинович, Б. С. Особенности роста и жизнедеятельности ели и березы в смешанных елово-березовых насаждениях/Б. С. Мартинович, Г. И. Кабашникова, Л. А. Крот//Регулирование роста, развития и питания растений в фитоценозах/под ред. И. Н. Рахтеенко. -Минск: Наука и техника, 1982. -С. 49-78.

- Грязькин, А. В. Влияние факторов внешней среды на структуру и состояние подроста/А. В. Грязькин//Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 8 (166). -СПб.: СПбГЛТА, 2000. -С. 19-25.

- Мигунова, Е. С. Лес и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей)/Е. С. Мигунова. -Харьков: Новое слово, 2010. -364 с.

- Иванов, Л. А. Свет и влага в жизни древесных растений/V Тимирязевские чтения/Л. А. Иванов. -М.: Из-во АН СССР, 1946. -46 с.

- Цельникер, Ю. Л. Влияние интенсивности света на параметры структуры кроны ели/Ю. Л. Цельникер//Лесоведение. -1995. -№ 5. -С. 73-78.

- Дружинин Ф.Н. Надземная фитомасса подпологовой ели после комплексных рубок//Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. -2012. -№3. -С. 19-24.

- Крамер, П. Д. Физиология древесных растений/П. Д. Крамер, Т. Козловский. -М.: Гослесбумиздат, 1963. -627 с.

- Малкина, И. С. Фотосинтез сосны обыкновенной/И. С. Малкина//Лесоведение. -1981. -№ 4. -С. 83-89.

- Зарубина, Л. В. Динамика формирования пигментного фонда и рост ели в березняке черничном при онтогенезе древостоя/Л. В. Зарубина//Молочнохозяйственный вестник. -2016. -№ 2 (22). -С. 26-36.