Структура двигательных нарушений и их динамика в процессе реабилитации больных с патологией кисти

Автор: Новиков А.В., Максимова Л.П., Радау Ю.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (20) т.7, 2003 года.

Бесплатный доступ

В процессе реабилитации больных с различной патологией кисти необходимо выявить структуру двигательных нарушений, включая амплитуду движений, силу и выносливость, скоростные и координационные параметры кисти. Динамика изменений биомеханических показателей изучалась для определения адекватной направленности кинезитерапии для больных с переломами трубчатых костей кисти, травмами сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев, тяжелыми сочетанными травмами, контрактурой Дюпюитрена.

Повреждения кисти, биомеханические методы, структура двигательных нарушений

Короткий адрес: https://sciup.org/146215766

IDR: 146215766 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Структура двигательных нарушений и их динамика в процессе реабилитации больных с патологией кисти

Для определения адекватной направленности кинезитерапии нами была изучена динамика структуры двигательных нарушений в процессе реабилитации 72 больных с различной патологией кисти. В структуре двигательных нарушений нами изучались амплитудные, силовые, скоростные, координационные параметры, показатели выносливости, определяемые с помощью биомеханических методов обследования.

Измерение амплитуды активных движений в лучезапястном суставе и суставах пальцев проводили с помощью стандартного пальцевого гониометра по SFTR – методике [1]. Рассчитывали суммарный объем активных движений (ОАД) в дистальном, проксимальном направлениях межфаланговых и пястно-фаланговых суставах всех пальцев.

По данным компьютерной динамометрии, которая проводилась с использованием программно-аппаратного комплекса НОКП НППИ–ННИИТО [2, 3], определяли силовые, скоростные параметры и показатели выносливости:

-

■ максимальную мышечную силу кисти (в Ньютонах) при выполнении цилиндрического захвата;

-

■ максимальную мышечную силу пальцев (в Ньютонах) при выполнении ладонного захвата;

-

■ максимальную скорость сокращения (МСС) в Н/с;

-

■ максимальную скорость расслабления (МСР) в Н/с;

-

■ отношение МСС к МСР (как показатель, отражающий состояние тонуса мышц);

-

■ выносливость к 50%-й статической нагрузке (Ню).

Для оценки координации использовали модифицированный « Nine Hole Peg Test » [4] и стандартное отклонение при воспроизведении заданного мышечного усилия.

По абсолютным значениям биомеханических параметров рассчитывали относительные показатели:

-

1. R – отношение абсолютных показателей биомеханики пораженной кисти ( P ) к норме ( N ):

-

2. КД – коэффициент динамики, отражающий прирост каждого параметра на разных этапах реабилитации:

р

R = P 100%.

N

Для определения нормальных биомеханических параметров (табл. 1) нами предварительно было обследовано 50 практически здоровых лиц (25 мужчин и 25 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет.

Таблица 1

Биомеханические показатели ( M ± m ) кисти у здоровых лиц

|

Показатели |

Мужчины ( n= 25) |

Женщины ( n= 25) |

P |

|

Суммарный объем активных движений (ОАД) в суставах пальцев (градусы) |

1470° |

1470° |

>0,05 |

|

Максимальная мышечная сила кисти при цилиндрическом захвате (Н) |

445,0 ± 10,0 |

259,0 ± 7,0 |

<0,005 |

|

Максимальная скорость сокращения (Н/с) |

906,0 ± 41,0 |

501,0 ± 24,0 |

<0,005 |

|

Максимальная скорость расслабления (Н/с) |

1133,0 ± 39,0 |

674,0 ± 34,0 |

<0,005 |

|

МСС/МСР |

0,80 ± 0,12 |

0,74 ± 0,15 |

>0,05 |

|

Выносливость к статической нагрузке (Н·с) |

11512,0 ± 452,0 |

5954,0 ± 381,0 |

<0,005 |

|

Стандартное отклонение при воспроизведении заданного мышечного усилия |

16,0 ± 1,0 |

15,0 ± 1,0 |

<0,005 |

|

Максимальная сила ладонного захвата (Н): |

|||

|

I-II пальцами |

134,0 ± 3,0 |

83,0 ± 2,0 |

<0,005 |

|

I-III пальцами |

114,0 ± 3,0 |

72,0 ± 2,0 |

<0,005 |

|

I-IV пальцами |

95,0 ± 3,0 |

58,0 ± 2,0 |

<0,005 |

|

I-V пальцами |

73,0 ± 2,0 |

43,0 ± 2,0 |

<0,005 |

|

Координационный тест (секунды) |

17,7 ± 1,5 |

18,9 ± 1,4 |

>0,05 |

-Р КД = --- 1 100%,

P 1

где P 1 - исходное значение параметра; Р 2 - значение параметра в динамике реабилитации.

Проведенный анализ показал, что в начале реабилитации у 15 пострадавших с переломами трубчатых костей кисти наблюдалось ограничение активных движений в суставах пальцев - ОАД составил 1024,0±57,6? ( R =69,7±3,9 %). Степень ограничения движений определялась тяжестью и локализацией повреждения. При переломах фаланг пальцев в большей мере страдали движения в дистальном и проксимальном межфаланговых суставах травмированного пальца, а у 83,3 % пациентов отмечалось ограничение активного сгибания и в суставах соседних пальцев. Повреждения пястных костей приводили к нарушению движений не только в пястно-фаланговых суставах, но в 64,6 % случаев к ограничению движений и в лучезапястном суставе. К середине курса реабилитации ОАД в суставах пальцев возрастал до 1110,0±61,7? (p>0,05), составляя 75,5±4,9 % нормального объема. Коэффициент динамики равнялся 18,7±5,4 %. Движения в лучезапястном суставе были в полном объёме. При завершении лечения амплитудные показатели достигали 1275,6±33,3? (p<0,05), или 86,6±2,2 % от нормы. Коэффициент динамики на этом этапе лечения составил 13,7±3,6 %, а общий прирост амплитуды движений - 30,3±5,1 %.

В начале лечения у всех пострадавших наблюдалось снижение мышечной силы кисти, показатели которой, рассчитанные на всех пострадавших, составили 84,2±11,9 Н, или 21,5±3,4 % от среднего нормативного значения. К середине курса реабилитации сила кисти возрастала до 119,2±11,7 Н ( R =30,8±3,1 %) - p <0,05. Коэффициент динамики на этом этапе лечения был равен 31,3±6,7 %. При выписке пациента сила кисти достигала 160,5±16,4Н ( R= 41,6±3,7 %). Прирост её за вторую половину курса был равен 37,0±6,3 %, а общий коэффициент динамики -159,4±34,6 %.

За время лечения наблюдался рост силы ладонного захвата пальцами травмированной руки (табл. 2), хотя к середине курса достоверной разницы абсолютных значений по сравнению с исходными данными не было (p>0,05). Лишь при выписке пациента отмечалось увеличение силы ладонного захвата по сравнению с исходными данными (p<0,05). Коэффициент динамики во всех наблюдениях был положительным, и к концу лечения для I-II пальцев составил 45,6±4,1 %, I-III - 50,3±8,6 %, I-IV - 128,8±21,2 %, I-V пальцев - 125,3±26,3 %.

Снижение мышечной силы кисти в начале лечения приводило к снижению её выносливости, средние значения которой, рассчитанные на весь контингент больных, составили 2851,5±362,8 Н^с ( R =30,5±4,8 %). В середине реабилитации этот показатель -3456,3±367,9 Н·с ( R =34,7±3,4 %) существенно не менялся (p>0,05), что было обусловлено незначительным приростом силы кисти на этом этапе. Коэффициент динамики равнялся 28,2±13,2 %. На протяжении второй половины курса лечения увеличение этого показателя было более значимым (КД=61,3±14,3 %), а общий коэффициент динамики составил 92,5±21,5 %. Средние значения выносливости кисти к концу реабилитации составили 4607,7±340,7 №с, или 48,6±5,0 % от нормы.

Отношение максимальной скорости сокращения к максимальной скорости расслабления не менялось на всем протяжении лечения. При расчете на весь контингент больных этот показатель в начале курса лечения равнялся 0,54±0,1, в его середине - 0,51±0,1, при выписке - 0,52±0,06, что было близко к норме. Следует, однако, отметить, что у женщин в начале и середине курса лечения этот показатель был ниже, чем у мужчин.

Показатели координации у пострадавших с переломами костей кисти практически не изменялись. Так, величина стандартного отклонения при воспроизведении заданного мышечного усилия в начале лечения была 12,7±3,4, середине курса - 11,3±3,7, при окончании - 15,3±3,7. Время выполнения координационного теста также не выходило за пределы нормативных значений.

Таблица 2

Показатели силы ладонного захвата (в Ньютонах и % от нормы) в процессе реабилитации больных с переломами трубчатых костей кисти

|

Сроки исследования |

I-II пальцы |

I-III пальцы |

I-IV пальцы |

I-V пальцы |

|

Начало лечения |

17,3±3,2 Н |

14,4±4,2 Н |

11,6±2,7 Н |

15,7±4,3 Н |

|

(n=15) |

15,9±2,9 % |

15,6±4,4 % |

15,1±4,2 % |

27,0±7,3 % |

|

Середина курса |

23,2±3,8 Н |

18,7±3,3 Н |

15,6±4,1 Н |

18,9±4,4 Н |

|

(n=15) |

21,4±3,2 % |

20,2±4,8 % |

22,3±4,6 % |

32,5±6,4 % |

|

Окончание |

31,1±4,7 Н |

24,4±3,7 Н |

20,8±3,3 Н |

24,7±3,8 Н |

|

лечения (n=15) |

22,0±2,4 % |

26,2±3,2 % |

27,0±3,7 % |

43,4±7,1 % |

Таблица 3

Показатели силы ладонного захвата (в Ньютонах и % от нормы) в процессе реабилитации больных с травмами сухожилий разгибателей

|

Сроки исследования |

I-II пальцы |

I-III пальцы |

I-IV пальцы |

I-V пальцы |

|

Начало лечения |

24,2±0,8 Н |

18,0±1,3 Н |

17,8±1,2 Н |

6,0±1,5 Н |

|

( п= 8) |

23,8±0,8 % |

21,6±1,2 % |

26,1±1,6 % |

13,0±2,1 % |

|

Середина курса |

29,5±1,6 Н |

26,6±2,2 Н |

24,8±1,8 Н |

7,0±1,9 Н |

|

( п= 8) |

29,2±1,5 % |

31,7±1,3 % |

36,8±4,5 % |

15,1±3,1 % |

|

Окончание |

35,7±1,7 Н |

34,6±2,9 Н |

34,0±3,7 Н |

10,0±2,1 Н |

|

лечения( п= 8) |

35,3±3,1 % |

40,9±5,2 % |

51,5±6,6 % |

21,3±3,4 % |

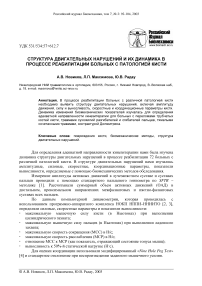

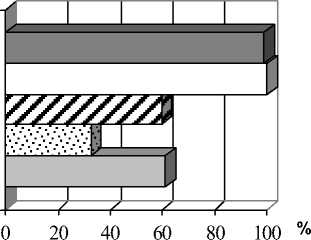

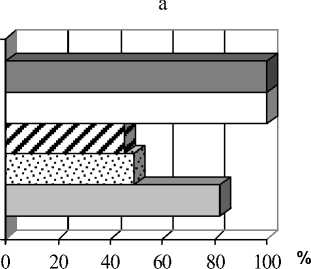

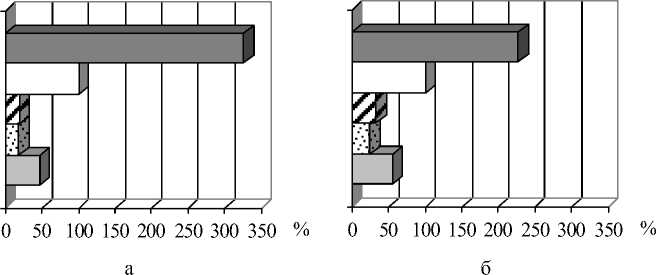

Таким образом, у больных с переломами трубчатых костей кисти в начале лечения наблюдалось снижение амплитудных (на 25-30 %) и силовых (на 75-80 %) параметров. Как следствие снижения мышечной силы показатели выносливости уменьшались на 60-75 %. Нарушений координации отмечено не было. В процессе лечения отмечался рост нарушенных биомеханических параметров, прирост которых был равномерным как в первую, так и во вторую половину реабилитационного курса. Если при выписке пациента амплитудные показатели были снижены на 12-15 %, то силовые параметры не превышали 30-45 % от нормальных значений (рис. 1).

В начале лечения у 10 пострадавших с травмами сухожилий разгибателей ОАД в суставах пальцев поврежденной кисти был равен 755,0±54,3? ( R =51,4±3,1 %). Ограничение движений, как правило, наблюдалось в суставах только травмированного

-

□ координатные

-

□ скоростные

и выносливость

-

□ силовые

-

□ амплитудные

в

Рис. 1. Структура двигательных нарушений и её динамика в процессе реабилитации больных с переломами трубчатых костей кисти: а – начало лечения, б – середина курса, в – окончание реабилитации

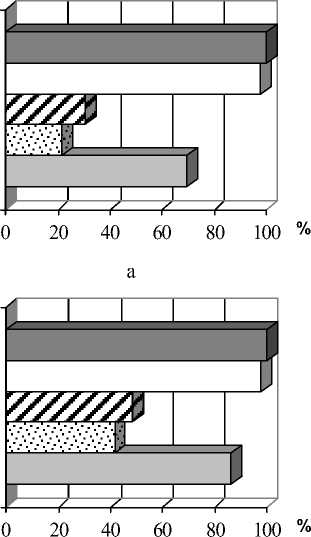

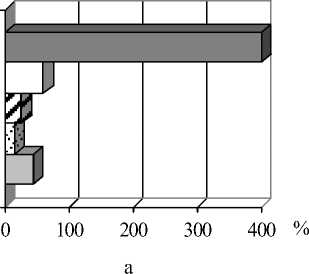

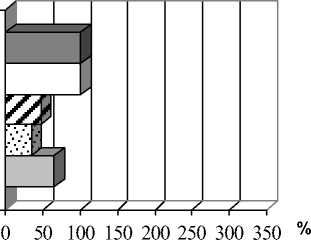

в

-

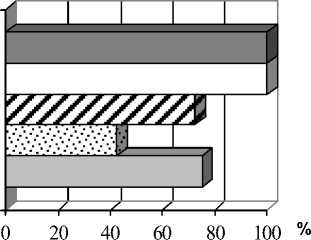

□ координатные

-

□ скоростные и выносливость

-

□ силовые

-

□ амплитудные

Рис. 2. Структура двигательных нарушений и её динамика в процессе реабилитации больных с травмами сухожилий разгибателей кисти и пальцев: а – начало лечения, б – середина курса, в – окончание реабилитации пальца, а при повреждениях разгибателя пальцев на уровне лучезапястного сустава у 93,6 % пострадавших были нарушены активные движения не только в суставах пальцев, но и в лучезапястном суставе.

В процессе восстановительного лечения отмечалась положительная динамика гониометрических показателей. К середине курса ОАД в суставах пальцев возрастал (p<0,05) до 898,3±43,3? ( R =61,1±3,2 %). Коэффициент динамики был положительным и составил 21,5±4,5 %. Движения в лучезапястном суставе у 64,7 % больных восстанавливались полностью.

При завершении лечения суммарный объем активных движений в суставах пальцев равнялся 1107,5±53,3? (p<0,05), или 75,3±4,3 % от нормы. Прирост амплитуды движений на этом этапе составил 24,3±4,1 %, а общий коэффициент динамики -53,2±8,1 %. В лучезапястном суставе активные движения были восстановлены.

У всех пострадавших в начале реабилитации наблюдалось снижение мышечной силы кисти, которая составляла 96,8±18,3 Н ( R =25,3±5,6 %). При повторном исследовании значения силы возрастали незначительно (p>0,05), достигая 118,3±23,3 Н ( R =32,5±5,6 %). Коэффициент динамики на этом этапе лечения был равен 46,3±8,4 %. К моменту окончания реабилитации мышечная сила кисти достигала 150,5±22,3 Н ( R =42,7±6,3 %). Прирост силы по сравнению с предыдущим исследованием составил 31,5±6,5 %, а общий коэффициент динамики - 96,3±28,2 %.

Возрастала и сила ладонного захвата пальцев (табл. 3).

Коэффициент динамики во всех наблюдениях был положительным и к концу лечения для I-II пальцев составил 43,6±3,8 %, I-III - 94,2±12,3 %, I-IV - 95,3±18,7 %, IV пальцев - 81,1±19,1 %. Увеличение силы ладонного захвата I-II, I-III и I-IV пальцев происходило равномерно, наибольший прирост силы захвата I-V пальцев наблюдался во второй половине реабилитационного курса.

Средние значения выносливости кисти, рассчитанные на весь контингент больных, составили в начале лечения 3427,0±643,2 Н·с ( R =40,0±7,1 %). К концу первой половины курса лечения этот показатель возрастал до 5008,5±588,4 Н·с (p<0,05), составляя 59,7±12,3 % от нормы. Коэффициент динамики к этому времени был равен 50,8±8,2 %. При выписке выносливость кисти была 5972,6±436,8 №с ( R =72,5±14,6 %), достоверно не отличаясь от данных предыдущего обследования (p>0,05). Следует отметить, что при выписке у трех пострадавших показатель выносливости кисти превышал нормальные значения. Средний прирост выносливости за вторую половину реабилитационного курса у всех больных составил 25,5±4,9 %, а общий коэффициент динамики - 89,0±11,2 %.

Отношение максимальных скоростей сокращения и расслабления составило в начале лечения 0,62±0,08, середине курса - 0,64±0,1, при выписке - 0,65±0,12 (p>0,05).

Лишь у двух пострадавших с повреждениями сухожилия разгибателя на уровне лучезапястного сустава нарушалась координация движений. Стандартное отклонение при воспроизведении заданного мышечного усилия в начале лечения этих пациентов было 22,2±3,6, а время выполнения координационного теста - 24,3±4,1 секунды. Нормализация этих параметров наступала к окончанию первой половины курса реабилитации. Показатели координации у остальных пострадавших не отличались от нормальных.

Таким образом, у больных с повреждениями сухожилий разгибателей в начале реабилитации имелось снижение амплитудных (на 50 %) и силовых (на 70-80 %) параметров. При травмах разгибателя на уровне лучезапястного сустава нарушается координация движений. Как следствие снижения мышечной силы уменьшались на 5560 % показатели выносливости кисти. В процессе лечения отмечалось увеличение

Таблица 4

Показатели силы ладонного захвата (в Ньютонах и % от нормы) в процессе реабилитации больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти

|

Сроки исследования |

I-II пальцы |

I-III пальцы |

I-IV пальцы |

I-V пальцы |

|

Начало лечения |

19,6±4,1 Н |

16,2±1,1 Н |

11,8±1,1 Н |

17,5±1,7 Н |

|

( n= 7) |

17,6±3,3 % |

16,5±1,2 % |

15,9±1,4 % |

28,3±3,0 % |

|

Середина курса |

25,6±5,7 Н |

24,7±1,5 Н |

16,4±0,8 Н |

25,8±3,3 Н |

|

( n= 7) |

24,5±3,2 % |

25,6±1,7 % |

21,3±1,1 % |

42,2±4,3 % |

|

Окончание |

37,2±5,0 Н |

37,3±2,4 Н |

25,2±1,7 Н |

36,3±4,4 Н |

|

лечения( n= 7) |

35,8±4,2 % |

38,3±2,9 % |

32,3±2,2 % |

58,2±5,1 % |

Таблица 5

Показатели силы ладонного захвата (в Ньютонах и % от нормы) в процессе реабилитации пострадавших с тяжелыми травмами кисти

|

Сроки исследования |

I-II пальцы |

I-III пальцы |

I-IV пальцы |

I-V пальцы |

|

Начало лечения |

14,7±1,8 Н |

22,0±3,1 Н |

12,0±2,1 Н |

13,4±1,6 Н |

|

( n= 9) |

10,9±1,4 % |

19,3±2,7 % |

12,6±2,1 % |

18,4±2,2 % |

|

Середина курса |

20,8±2,6 Н |

32,3±3,4 Н |

16,4±3,7 Н |

20,0±4,3 Н |

|

( n= 9) |

15,5±1,7 % |

28,3±2,6 % |

17,3±3,4 % |

27,4±3,6 % |

|

Окончание |

30,8±3,3 Н |

44,7±4,7 Н |

32,8±4,3 Н |

26,2±4,1 Н |

|

лечения( n= 9) |

23,0±2,8 % |

39,2±2,3 % |

34,5±5,0 % |

35,9±6,1 % |

Таблица 6

Показатели силы ладонного захвата (в Ньютонах и % от нормы) в процессе реабилитации больных, оперированных по поводу контрактуры Дюпюитрена

При повреждениях сухожилий сгибателей пальцев у 15 пострадавших в начале лечения ОАД травмированной кисти составил 909,5±63,3? ( R =65,5±3,9 %). Ограничение движений было обусловлено наличием контрактур в суставах оперированного пальца. У половины пострадавших имелось ограничение движений и в суставах смежных пальцев. Нарушение активных движений в лучезапястном суставе в виде снижения амплитуды на 32,4±4,5 % наблюдалось у трех пострадавших. К середине курса реабилитации ОАД достигал 1031,0±42,3? (p<0,05), или 73,1±3,4 % от нормы. Коэффициент динамики на этом этапе лечения равнялся 14,4±4,2 %. Движения в лучезапястном суставе восстанавливались полностью. При завершении лечения ОАД в суставах пальцев травмированной кисти был 1205,8±42,3? (p<0,05), или 82,0±3,2 % от нормы. Прирост амплитуды движений на этом этапе составил 13,5±4,3 %, а в целом коэффициент динамики был равен 31,1±6,2 %.

В начале лечения у всех пострадавших наблюдалось снижение мышечной силы кисти до 99,0±22,4 Н ( R =26,0±4,3 %). Результаты повторного обследования пострадавших с травмами сухожилий сгибателей не выявили достоверной разницы силовых параметров по сравнению с исходными данными (p>0,05). Сила кисти в середине курса лечения равнялась 137,1±26,6 Н ( R =35,0±6,3 %). Коэффициент динамики составил 44,4±9,1 %. К концу курса лечения мышечная сила кисти достигала 193,4±20,4 Н ( R =49,0±6,1 %). Её прирост за вторую половину реабилитационного курса составил 45,2±8,0 %, а общий коэффициент динамики – 114,8±21,3 %.

Динамика силы ладонного захвата при повреждениях сухожилий сгибателей представлена в табл. 4.

Коэффициент динамики во всех наблюдениях был положительным, и к концу лечения для I-II пальцев составил 121,0±20,1 %, I-III – 136,3±18,7 %, I-IV – 125,6±23,9 %, I-V пальцев – 106,9±13,9 %. Прирост силы ладонного захвата всех пальцев в первой и во второй половинах реабилитационного курса достоверно не отличался.

Снижение мышечной силы кисти и пальцев в начале лечения приводило к уменьшению выносливости, значения которой находились в пределах 2681,6±640,0 Н·с ( R =25,4±6,1 %). К середине курса лечения наблюдалась общая тенденция к росту этого показателя, однако его абсолютные значения (3612,0±738,3 Н·с; R =35,2±7,3 %) не отличались от исходных (p>0,05). Коэффициент динамики на этом этапе составил 63,7±16,7 %. В конце реабилитационного курса выносливость кисти возрастала до 4615,7±778,1 Н·с ( R =45,7±7,3 %). Прирост работоспособности за вторую половину реабилитационного курса составил 42,6±7,5 % % (p>0,05), а по сравнению с исходными данными – 136,6±21,7 % (p<0,05).

Отношение максимальных скоростей сокращения и расслабления в начале лечения (0,53±0,04) было ниже нормальных, что свидетельствовало о снижении мышечного тонуса. К моменту окончания первой половины курса реабилитации этот показатель был равен 0,65±0,06 (p<0,05) и оставался в этих пределах до выписки пациента.

У шести пострадавших в начале лечения отмечалось нарушение координации движений, что проявлялось в увеличении стандартного отклонения при воспроизведении заданного мышечного усилия до 22,6±4,1 и времени выполнения координационного теста до 25,1±3,7 секунды. При повторном исследовании эти параметры не отличались от нормальных (соответственно 14,1±3,3 и 18,2±2,2; p>0,05). Показатели координации остальных пострадавших не страдали.

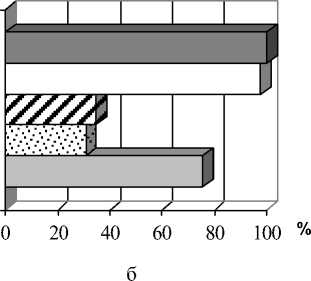

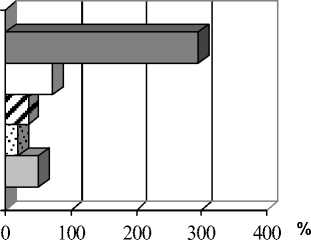

б

в

-

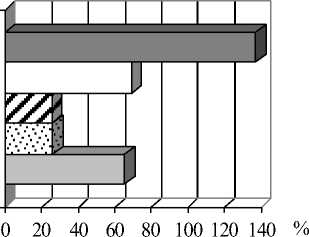

□ координатные

-

□ скоростные и выносливость

-

□ силовые

-

□ амплитудные

Рис. 3. Структура двигательных нарушений и её динамика в процессе реабилитации больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев: а – начало лечения, б – середина курса, в – окончание реабилитации

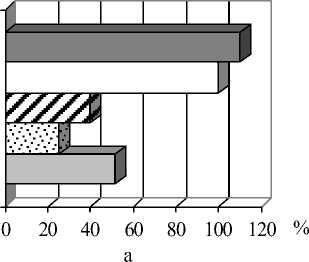

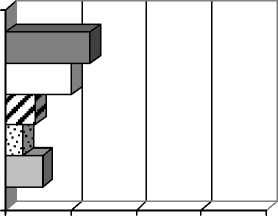

0 100 200 300 400 %

-

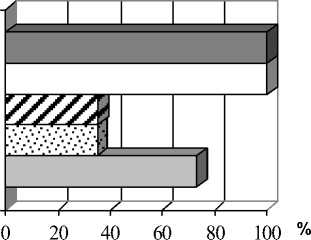

□ координатные

-

□ скоростные

-

□ выносливость

0 силовые

-

□ амплитудные

в

Рис. 4. Структура двигательных нарушений и её динамика в процессе реабилитации больных с тяжелыми сочетанными травмами кисти: а – начало лечения, б – середина курса, в – окончание реабилитации

Таким образом, у больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев в начале реабилитации наблюдалось снижение амплитудных (на 30–40 %), силовых (на 65–80 %) и скоростных (на 25–30 %) параметров. Как следствие снижения мышечной силы, уменьшались на 65–80 % показатели выносливости; почти у половины больных страдала координация. В процессе лечения отмечался рост нарушенных биомеханических параметров, причем нормализация мышечного тонуса и показателей координации наблюдалась в первую половину реабилитационного курса (рис. 3).

У 12 пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами кисти ОАД в суставах пальцев травмированной руки в начале лечения был 645,8±83,5? ( R= 43,9±8,4 %). Ограничение активных движений в лучезапястном суставе на 47,4±6,8 % имело место у всех больных. В середине лечения ОАД в суставах пальцев возрастал незначительно (p>0,05) и равнялся 719,6±96,3? ( R= 48,9±7,8 %). Коэффициент динамики за первую половину реабилитационного курса составил 20,3±6,1 %. У семерых пострадавших объем движений в лучезапястном суставе был восстановлен. По завершении курса реабилитации ОАД в суставах пальцев достигал 821,7±54,6? (55,9±8,1 % от нормы). Прирост амплитудного показателя во вторую половину курса составил 17,8±3,9 %, а общий коэффициент динамики – 43,4±11,3 %. Движения в лучезапястном суставе у всех больных были в полном объеме.

Отмечалось значительное снижение силы кисти, которая в начале лечения была 63,6±6,8 Н ( R= 14,3±1,4 %). В середине курса лечения она возрастала (p<0,05) до 80,5±8,2 Н ( R= 18,1±1,9 %). Коэффициент динамики был положительным у девяти больных и отрицательным у одного. В среднем прирост силы за первую половину курса реабилитации составил 30,2±9,4 %. При завершении лечения сила травмированной кисти достигала 111,2±12,5 Н ( R= 25,0±2,8 %). Прирост её на втором этапе лечения составил 49,4±15,1 %, а общий коэффициент динамики – 83,5±19,1 %.

Динамика силы ладонного захвата в процессе лечения пострадавших с тяжелыми травмами кисти представлена в табл. 5.

Коэффициент динамики во всех наблюдениях был положительным, и к концу лечения для I-II пальцев составил 110,8±15,6 %, I-III – 134,4±27,3 %, I-IV – 198,2±26,8 %, I-V пальцев – 95,0±11,1 %. Прирост силы ладонного захвата I-II и I-IV пальцев был большим во вторую половину реабилитационного курса (p<0,05). Увеличение силы захвата остальных пальцев было равномерным на всем протяжении лечения (p>0,05).

Показатели выносливости кисти в начале лечения равнялись 2975,5±508,3 Н·с ( R= 25,8±4,4 %). В середине курса лечения наблюдалась тенденция к росту этого показателя, но его абсолютные значения (3907,6±656,3 Ню; R= 33,9±5,7 %) не отличались от исходных (p>0,05). Коэффициент динамики на данном этапе составил 31,1±8,7 %. В конце реабилитации выносливость кисти достигала 5062,6±612,8 Н·с ( R= 44,0±5,3 %). Прирост параметра за вторую половину реабилитационного курса составил 44,0±10,8 %, а общий коэффициент динамики –84,9±13,0 %.

Соотношение максимальной скорости сокращения и расслабления в начале реабилитации было 0,46±0,1, что свидетельствовало о снижении мышечного тонуса. При повторном обследовании этот показатель достигал 0,55±0,03 (p<0,05), нормализация его отмечалась только при завершении лечения – 0,74±0,07.

У всех пациентов в начале лечения отмечалось нарушение координаторных параметров. Стандартное отклонение при воспроизведении заданного мышечного усилия составляло 66,0±15,1, а время выполнения координационного теста – 53,3±6,7 секунды. В процессе лечения наблюдалась тенденция к нормализации показателей координации. При повторном исследовании стандартное отклонение равнялось 48,7±9,1 (p<0,05), а время выполнения координационного теста – 30,1±5,7 секунды

в

координатные скоростные выносливость силовые амплитудные

Рис. 5. Структура двигательных нарушений и её динамика в процессе реабилитации больных, оперированных по поводу контрактуры Дюпюитрена: а – начало лечения, б – середина курса, в – окончание реабилитации

(p>0,05). По окончании курса реабилитации стандартное отклонение было 21,3±3,6, время выполнения теста – 24,1±4,3 секунды.

Таким образом, у больных с тяжелыми сочетанными травмами кисти в начале реабилитации наблюдалось нарушение всех биомеханических показателей. Это проявлялось в виде снижения амплитудных (на 50–60 %), силовых (на 80–85 %) и скоростных (на 25–30 %) параметров. Как следствие снижения мышечной силы показатели выносливости уменьшались на 70–75 %. У всех пострадавших имелось нарушение координации. В процессе лечения отмечалась общая тенденция к росту нарушенных биомеханических параметров, однако лишь скоростные и координационные показатели были близки к норме, снижение остальных было достаточно выраженным (рис. 4).

У 20 больных, оперированных по поводу контрактуры Дюпюитрена, в начале лечения ОАД в суставах пальцев составил 690,0±37,6? ( R= 46,9±2,5 %). Особенно выраженное снижение амплитуды движений наблюдалось в суставах IV и V пальцев (соответственно 45,6±3,1 и 37,6±2,7 % от нормы). Объем активных движений в лучезапястном суставе у 16 пациентов был снижен на 21,3±4,1 %. К середине курса лечения ОАД в суставах пальцев возрастал (p<0,05) и был равен 819,2±37,8? ( R= 55,7±2,6 %). Коэффициент динамики на этом этапе реабилитации составил 21,1±4,6 %. Движения в лучезапястном суставе у 12 пациентов были в полном объеме. При завершении лечения движения в этом суставе у всех больных восстанавливались, ОАД в суставах пальцев достигал 951,6±49,7? (p<0,05), или 64,7±3,4 % от нормы. Прирост амплитуды движений на этом этапе составил 15,9±2,7 %, а в целом коэффициент динамики был равен 40,8±6,6 %.

Мышечная сила кисти в начале лечения была снижена и равнялась 82,0±9,6Н (R=18,6±2,3 %). К моменту окончания первой половины реабилитационного курса сила кисти увеличивалась (p<0,05), достигая 107,6±9,8Н (R=24,7±2,8 %). Коэффициент динамики составил 53,2±13,7 %. По окончании реабилитации сила оперированной кисти была 147,6±12,5Н (R=33,9±3,6 %). Прирост мышечной силы за вторую половину реабилитационного курса составил 50,5±15,3 %, а общий коэффициент динамики – 116,5±18,2 %.

В процессе восстановительного лечения отмечался и рост силы ладонного захвата пальцев оперированной кисти (табл. 6).

Коэффициент динамики во всех наблюдениях был положительным, и к концу лечения для I-II пальцев составил 99,1±16,0 %, I-III – 145,4±45,0 %, I-IV – 186,2±61,3 %, I-V пальцев – 192,1±35,7 %. Прирост силы ладонного захвата I-II пальцев достоверно не отличался в первую и во вторую половины реабилитационного курса (p>0,05). Увеличение силы захвата другими пальцами было более выраженным в первую половину курса лечения.

Выносливость кисти в начале лечения была сниженной и составляла 2261,3±294,0 №с ( R= 19,9±3,4 %). Этот показатель достоверно (p<0,05) возрастал к середине курса, достигая 3589,8±325,9 №с ( R= 32,3±3,7 %). Коэффициент динамики на данном этапе составил 101,1±25,7 %. В конце курса лечения выносливость оперированной кисти равнялась 5196,5±363,4 Н^с ( R= 46,5±4,1 %). Её прирост за вторую половину реабилитационного курса составил 71,8±18,8 %, а по сравнению с исходными данными – 224,1±44,4 %.

Отношение максимальной скорости сокращения к скорости расслабления не менялось (p>0,05) на всем протяжении лечения (соответственно 0,63±0,09, 0,63±0,08 и 0,71±0,2) и практически не отличалось от нормы.

У всех пациентов в начале лечения отмечалось нарушение координаторных параметров. Стандартное отклонение при воспроизведении заданного мышечного усилия составляло 53,6±11,4, время выполнения координационного теста – 38,1±4,3 секунды. В процессе лечения наблюдалась тенденция к нормализации показателей координации. При повторном исследовании стандартное отклонение равнялось 37,5±9,1 (p<0,05), а время выполнения координационного теста – 30,1±5,7 секунды (p>0,05). По окончании курса реабилитации стандартное отклонение было 20,3±3,6, время выполнения теста – 24,1±4,3 секунды.

Таким образом, у больных, оперированных по поводу контрактуры Дюпюитрена, в начале лечения наблюдалось снижение амплитудных (на 45–50 %), силовых (на 80–85 %) параметров и выносливости кисти (на 80–85 %). У всех пациентов имелось нарушение координации движений. В результате проведения реабилитационных мероприятий отмечался рост нарушенных биомеханических параметров, однако сила и выносливость кисти оставались сниженными (рис. 5).

Проведенный анализ структуры двигательных нарушений и её динамики в процессе реабилитации больных с патологией кисти дал возможность определить наиболее «страдающие» компоненты, которые были выбраны в качестве мишеней для направленной кинезитерапии.