Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями у современных подростков

Автор: Парфенова Алена Геннадьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В настоящее время активно идут реализация программы модернизации инфраструктуры в существующих школах и строительство новых школьных зданий1, где при проектировании учитываются критерии качества физического пространства образовательной среды2. Применяются методы вовлечения в совместное моделирование дизайн-концепции образовательной среды всех участников образовательного процесса, что, в свою очередь, создает условия для изменения устаревших норм и правил в системе образования [Леван, 2020]. Организовывается обучение по программе «Развитие личностного потенциала», где также важное место отводится предметно-пространственному компоненту образовательной среды3, но, по нашему мнению, уделяется недостаточное внимание пониманию психолого-педагогических особенностей предметно- пространственного компонента образовательной среды, которые могут способствовать достижению планируемых результатов обучения4, в том числе развитию субъектной активности современного подростка. Система принципов эколого-педагогического проектирования базируется на теории возможностей (Гибсон, 1988), согласно которой возможность содержит два взаимосвязанных аспекта - стимулы, поступающие из среды, и деятельность самой личности, направленная «навстречу» этим стимулам [Ясвин, 2020, с. 78]. Это подтверждает актуальность нашего исследования: понять, с помощью каких психолого-педагогических особенностей предметно-пространственного компонента образовательной среды мы можем стимулировать развитие активности обучающихся. В публикациях [Парфенова, Сафонова, 2021а, с. 494-495; 2022, с. 71-78] мы уже рассматривали отдельные компоненты активности, но в развитии личности они проявляются комплексно, и одним из этапов нашего исследования стал корреляционный анализ для установления взаимосвязей между компонентами активности и их показателями. В статье представлены наиболее значимые взаимосвязи активности и других психологических характеристик современных подростков. Теоретико-методологическую основу исследования составляют: деятельностный (В.В. Давыдов, М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, В.А. Ясвин), концепция психологической безопасности в образовательной среде (И.А. Баева). В исследовании приняли участие 149 обучающихся 6-8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска, из них 84 девочки и 65 мальчиков (6-й класс - 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й класс - 22 девочки, 25 мальчиков; 8-й класс - 33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкретных психодиагностических методик исследования были использованы: опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова (САН), методика исследования локуса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за действием» Ю. Куля, опросник «Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского, методика диагностики компонентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионовa, методика диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой. В качестве статистического метода был применен корреляционный анализ Спирмена. Расчет проводили с помощью статистического пакета SPSS 17.0. Результаты. Корреляционный анализ показал, что шестиклассникам важно вписать себя в социум, найти баланс между своими желаниями и внешними требованиями, добиться принятия со стороны окружающих. У семиклассников появляется больше взаимосвязей активности с ориентацией на успех и с оценкой своего потенциала. Для них важно сориентироваться, в какую активность включиться, чтобы сохранить представление о себе. Восьмиклассникам для проявления активности важно иметь сформированную уверенность в себе, так как наступает период совершения первого самостоятельного выбора, который имеет явные последствия в будущем при выборе области профессиональных интересов. Заключение. Полученные данные лягут в основу модели психолого-педагогических особенностей предметно-пространственного компонента образовательной среды, способствующего развитию субъектной активности обучающихся.

Развитие активности обучающегося, субъектная активность, предметно-пространственный компонент образовательной среды, психолого-педагогические особенности компонентов образовательной среды

Короткий адрес: https://sciup.org/144162435

IDR: 144162435 | УДК: 159.96 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-62-4-376

Текст научной статьи Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями у современных подростков

DOI:

П остановка проблемы. Для качественного результата по реализации программы модернизации инфраструктуры существующих школ и для строительства новых учитываются критерии качества физического пространства, применяются принципы соучаствующего проектирования, организовываются дополнительные обучения участников образовательного процесса. В психологическом отношении в образовании особое внимание уделяется созданию условий для полифункционального развития познавательной и личностной сфер школьника, в первую очередь способностей к рефлексивному и ответственному поведению, регуляции своей познавательной и социальной актив-ности5. В ходе исследования мы наблюдали отсутствие использования ресурсов предметнопространственного компонента школы для самореализации подростков, низкий уровень субъектной активности, что также подтверждают результаты эмпирического исследования.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: деятельностный (В.В. Давыдов, М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический

(Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, В.А. Ясвин), концепция психологической безопасности в образовательной среде (И.А. Баева).

В исследовании приняли участие 149 обучающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска, из них 84 девочки и 65 мальчиков (6-й класс – 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й класс – 22 девочки, 25 мальчиков; 8-й класс – 33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкретных психодиагностических методик исследования были использованы: опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» В.А. Доски-на, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова (САН), методика исследования локуса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за действием» Ю. Куля, опросник «Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского, методика диагностики компонентов социально ориентированной активности Р.М. Шамионова, методика диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой. В качестве статистического метода был применен корреляци- онный анализ Спирмена. Расчет проводили с помощью статистического пакета SPSS 17.0.

Обзор научной литературы . Анализ теоретических основ исследования феномена активности обучающихся, в котором связаны физиологические, психологические, социальные проявления подростков, был описан нами ранее [Парфенова, Сафонова, 2021б]. Одним из важнейших признаков в психолого-педагогическом понимании активности является преобразо-вательность, где переплетаются преобразования человеком действительности и самого себя [Дмитриева, 2014, с. 30]. Фактором, который может определять и развивать активность личности обучающихся, на наш взгляд, может выступать предметно-пространственный компонент образовательной среды. Мы выделили несколько психолого-педагогических особенностей предметно-пространственного компонента с учетом различного возраста обучающихся, что также важно учитывать при проектировании дизайна среды. На основе выявленной потребности преобразования окружающей среды в определенном возрасте мы ввели в формирующий эксперимент технологию соучаствующего проектирования, в процессе которого учли запросы обучающихся [Парфенова, 2022, с. 217]. Такой подход согласуется с идеей «со-бытийной общности», отражающей психологическое качество образовательной среды6. Наблюдение показывает, что в процессе совместного преобразования предметнопространственного компонента образовательной среды у подростков развивается социальная активность. А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум отмечают: «Процесс социального научения идет в двух направлениях: приобретение социального опыта в процессе непосредственного взаимодействия или за счет наблюдения особенностей социального взаимодействия других» [Акбаева, Койчуева, 2020]. Такие качества, как умение понять чужую точку зрения и терпимость к мнениям других, искренность,

честность и общая культура, могут оказаться незаменимыми при стремлении к успешному завершению намеченных целей (как групповых, так и личных) [Быкова, Ганзий, 2021, с. 167]. Эмоционально насыщенная образовательная среда, дающая возможность ощутить в ней сопереживание и поддержку, обеспечивает психологическую комфортность всех участников образовательного процесса7.

Метод свободных ассоциаций, реализованный в ходе констатирующего эксперимента, показал, что потребность в комфортном пространстве у обучающихся и родителей стоит на первом месте. В ходе наблюдения за реализацией формирующего эксперимента выявлено, что взаимодействие всех субъектов образовательного процесса получается выстроить за счет визуализации индивидуальных и групповых идей или целей, планов и т.д. [Парфенова, Сафонова, 2021а]. В комфортной образовательной среде учащиеся характеризуются большей осмысленностью жизненной перспективы, целеустремленностью, интернальностью и субъектностью, они верят в свои силы и возможности. У них выражены толерантные установки в отношении других людей, коммуникативная парадигма предполагает направленность на диалогическое взаимодействие. Развиты познавательная активность, желание решать сложные задачи нестандартными способами. Они часто используют такие копинг-стратегии, как поиск социальной поддержки и принятие ответственности. Значит, комфортная среда создает большие предпосылки в развитии и активнее раскрывает личностный потенциал учащихся8.

В нашем исследовании развития субъектной активности обучающегося посредством психолого-педагогических особенностей предметно-пространственного компонента образовательной среды мы выделили четыре компонента активности. Содержательнокогнитивный компонент выражен в локусе кон-

троля и осознании ответственности за свою деятельность. В подростковом возрасте формируются умение предвидеть результаты будущих действий и стремление активно участвовать в преобразовании окружающего мира. Появляется дополнительный внутренний механизм контроля, личность в своем развитии должна проделать путь от простого исполнителя к активному субъекту [Муздыбаев, 2010]. Экстратенсив-ная мотивация и экстернальный локус контроля делают человека зависимым от других людей, обстоятельств. Пессимистический прогноз разрушает смысл предпринимаемых действий, что ослабляет силу мотивов, затрудняет процесс принятия решений и влечет за собой отказ от намерения и исполнения действия [Волкова, 2020]. Деятельно-мотивационный компонент представлен ориентацией на успех/избега-ние неудач. К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский в своих трудах говорят о необходимости обеспечения детям успеха в учебной деятельности, который позволит пробудить в ребенке гордость, самоуважение и ответственность за свои достижения. А.С. Белкин также говорил о том, что перспективное будущее напрямую зависит от веры обучающегося в собственные силы [Бажук, Пузеп, 2020]. Оценочно-поведенческий компонент проявляется в стратегии поведения в ситуации жизнедеятельности, требующей принятия решения. Механизм саморегуляции способен обеспечить функционирование личности на основе ведущего мотивационного, или волевого, или сознательного и т.д. уровня, который не является постоянно ведущим, а избирается субъектом как опорный в разных условиях деятельности, общения и т.д. [Психология индивидуальности, 2009]. Личностно-результативный компонент выражается в выборе успешного/не-успешного способа деятельности. Успешность непосредственно связана с активностью. Теплов определил способности как психические свойства, обеспечивающие успешность деятельности, и прежде всего ее социально оцениваемый результат [Психология индивидуальности, 2009]. Поэтому для подростков так важно подтверждать собственные способности. Интерсубъект- ный подход предполагает, что приоритет выбора направления сотрудничества, целей и способов действия, оценки предоставляется ребенку, когда мотив несоответствия результатов выполнения задания ожиданиям взрослого и программным требованиям не является непреодолимым препятствием для свободы безопасных действий ребенка. Реальный проектный ресурс личной и интегрированной деятельности ребенка должен приносить ему убедительные результаты, ответственно признанные окружающими [Рыбакова и др., 2021].

Стоит также отметить, что в подростковом возрасте выделяется большой кризис - это перестройка отношений ребенка с миром. Он проявляется в ситуации, когда требуется новая жизненная позиция, а новые мотивы и потребности еще не сформировались. Малый кризис - перестройка отношений с самим собой, то есть подготовка, рождение и развитие индивидуального сознания [Петрова, Семенова, Манукян, 2021]. В своих исследованиях И.А. Донцов, А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков и другие отмечают, что средний школьный возраст является тем периодом, когда ведется активная работа над собой, это возраст не только становления самостоятельности, но и потребности в самоопределении и самоутверждении.

В подростковом возрасте происходит коренная перестройка структуры волевой активности. Механизмы волевой активности у подростков еще сформированы в недостаточной мере, что затрудняет их саморегуляцию на эмоциональноволевом уровне. Социальные мотивы обеспечивают основу коллективизма в целом, ответственность за коллектив и общее дело, но бывает и так, что социальные мотивы приобретают другую направленность, желание добиться успеха и авторитета среди товарищей. Ряд отечественных и зарубежных исследователей в области психологии и педагогики анализируют особенности формирования внутренней мотивации. Мотив – это инспиратор активности, а цель – это объект устремлений субъекта, выполняющего эту деятельность. Часто стимулом для учащегося становятся наказания за неудачи в учеб- ном процессе. Наказания оказывают стимулирующую роль и активизируют мотивы учебной деятельности [Петрова, Семенова, Манукян, 2021]. Исследования также показывают, что для школьников из цифровой образовательной среды ведущими мотивами обучения являются социальное одобрение и боязнь наказания. Школьники из традиционной образовательной среды в учебной деятельности более тревожны и эмоциональны [Гут и др.,2021].

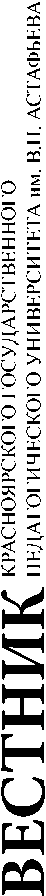

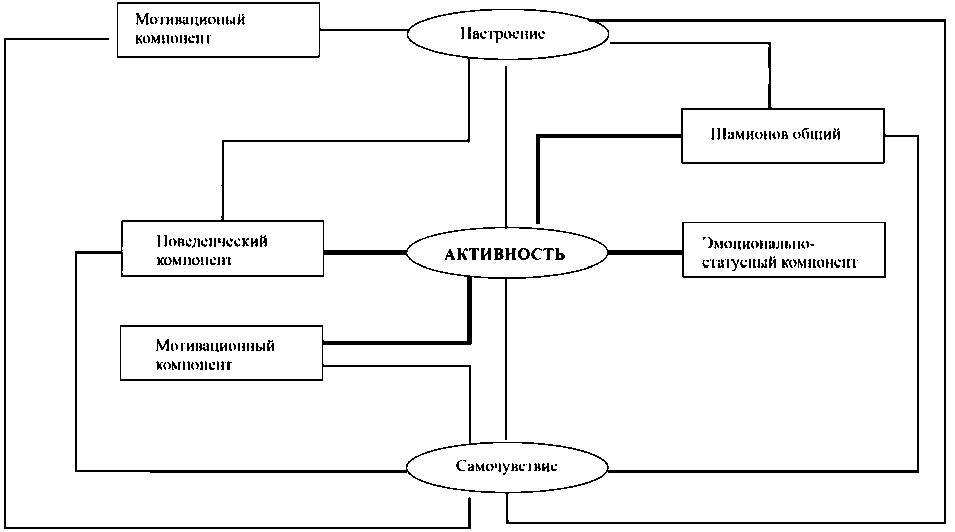

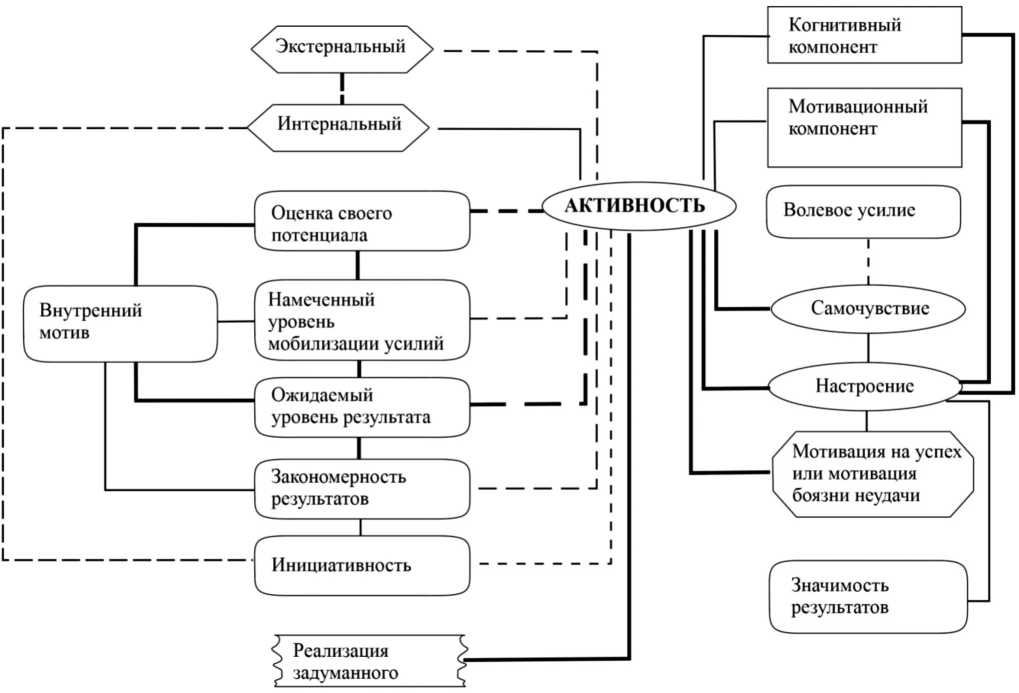

Результаты исследования . Анализ корреляционных связей показал, что во взаимосвязях показателя активности с другими психологическими характеристиками существует возрастная динамика. В возрастной психологии чаще всего мы можем рассматривать особенности в развитии обучающихся младшего школьного, подросткового, юношеского возраста. Подростковый возраст – период кризиса осознания «Кто Я?», переоценки собственных способностей. Мы смогли проследить различия внутри подросткового возраста от 12 к 14 годам (6–8-й классы). Для нас интересны взаимосвязи таких характеристик, которые показывают внешние и внутренние условия для проявления активности. Общий корреляционный анализ позволяет выделить четыре группы связей показателя активности с другими показателями, которые отражаются во внутренних, внешних условиях активности во взаимосвязи с содержательным компонентом образовательной среды, социальным компонентом и психофизиологической безопасностью в образовательной среде (рис. 1).

Внутренними условиями для развития и/или проявления активности подростков являются мотивационное ядро структуры личности: внутренний мотив (r=-0,280, p=0,01), познавательный мотив (r=-0,361, p=0,01), мотив самоуважения (r=-0,200, r=0,05), достижение трудовых целей: оценка своего потенциала (-0,440, p=0,01) и уровня достигнутых результатов (r=-0,377, p=0,01).

Важны также прогнозная оценка деятельности субъекта: намеченный уровень мобилизации усилий (r=-0,413, p=0,01), ожидаемый уровень результатов (r=-0,377, p=0,01), отражение причинных факторов соответствующей деятель- ности: закономерность результатов (r=-0,351, p=0,01) и инициативность (r=-0,212, p=0,01).

Внешняя целенаправленная активность задается показателями, которые можно определить как содержательный компонент образовательной среды. Активность у подростков выше тогда, когда они имеют ориентацию на успех (r=0,391, p=0,01), для них важны результаты деятельности (r=0,349, p=0,01), их не пугают сложные задания (r=0,171, p=0,05), если отсутствует боязнь ошибки, то отсутствует мотив избегания неудачи (r=0,164, p=0,05), умеют планировать (r=0,219, p=0,01) и контролировать действия при неудаче (r=0,205, p=0,05), могут реализовывать задуманное (r=0,229, p=0,01). Такие подростки имеют интернальный локус контроля (r=0,212, p=0,01). Активность также проявляется, когда есть внутренний смысл задачи, важность и некий вызов в реализации задуманного, нет страха, что может с первого раза не получиться. Для того чтобы такая активность сложилась, педагогу важно организовывать деятельность с информированием обучающихся о том, как спланировать, проконтролировать свои действия, ориентировать на формирование объективного осознания неудачи, чтобы не возникал мотив избегания неудачи. Важны условия, в которых у подростков есть возможность проследить и отрефлексировать полученный результат при реализации любой деятельности, и их можно как раз реализовать за счет предметнопространственного компонента образовательной среды, включающего визуализацию процесса деятельности и достижений обучающихся [Парфенова, Сафонова, 2021а,б].

Психофизиологическая безопасность среды выражается в хорошем настроении (r=0,629, p=0,01) и самочувствии (r=0,691, p=0,01) подростков, здесь мы говорим о применении здоровьесберегающих технологий, способствующих развитию активности обучающихся, а также экосоциологического подхода, учитывающего особенности места жизнедеятельности обучающихся. Все явления природного характера имеют существенное влияние на самочувствие человека, его удовлетворенность жизнью в целом [Замалетдинова, 2009].

Условные обозначения

J P.M. Шамиоиова, M.B. Григорьева.

Методика диакностики компонентов социально ориентированной активности

/ \ А. Роан Тест. Опросник

'-----' «Мотивация успеха и моги нация боязни неудачи»

$ ( К). Куль. Опросник «Шкала контроля за действием»

C L 2 D В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева,

< С > Дж. Роттер. Тест

В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова, опросник «Самочувствие. Активность. 11астроснис»

Г^" И Л.М. Колпакова, С.В. Хусаинова.

L.^^J Методика диагностики компонентов субъектной адаптивноети «Готовность к действию и оценка реализации действия»

С ) Опросник Гербачевского

«Локус контроля»

--- Отрицательная связь * достоверность 0,95 %

— - Отрицательная связь ** достоверность 0,99 %

---- 11оложительная связь * достоверность 0,95 %

— Положительная связь ** достоверность 0,99 %

Рис. 1. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Общая выборка, 6–8-е классы

Fig. 1. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators.

General sample, 6th– 8th grades

Социальный компонент образовательной среды выражается в понимании подростком того, как можно соединить интересы свои и окружающей среды и сделать это приемлемым способом. Развитие личной идентичности возможно тогда, когда сформирован когнитивный компонент (r=0,243, p=0,01), выраженный в способности строить планы на будущее, анализировать прошлое. Становится важным представление подростков о себе, которое формируется на основе внешней информации и внутренних выводов, проверяется во взаимодействии с другими. При условии позитивной или отрицательной внешней реакции внутреннее восприятие ситуации фокусирует внимание подростка на себе, что может становится элементом самопонимания. Эмоциональностатусный компонент (r=0,242, p=0,01) становится важной составляющей для проявления активности. Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении (r=0,210, p=0,01) [Астахова, Буслаева, 2015]. Как только у подростка меняется ведущая деятельность, мотивация (r=0,303, p=0,01) больше проявляется через общение, появляется аффилиативная потребность, важность дружелюбной среды, осознания того, что проявленная активность при взаимодействии с другими людьми понимается и принимается без осуждения. Перед образовательной средой стоит задача формирования социально активной позиции у подростков, которая требует социально ориентированной (r=0,281, p=0,01) и автономно ориентированной направленности (r=0,175, p=0,05) подростка.

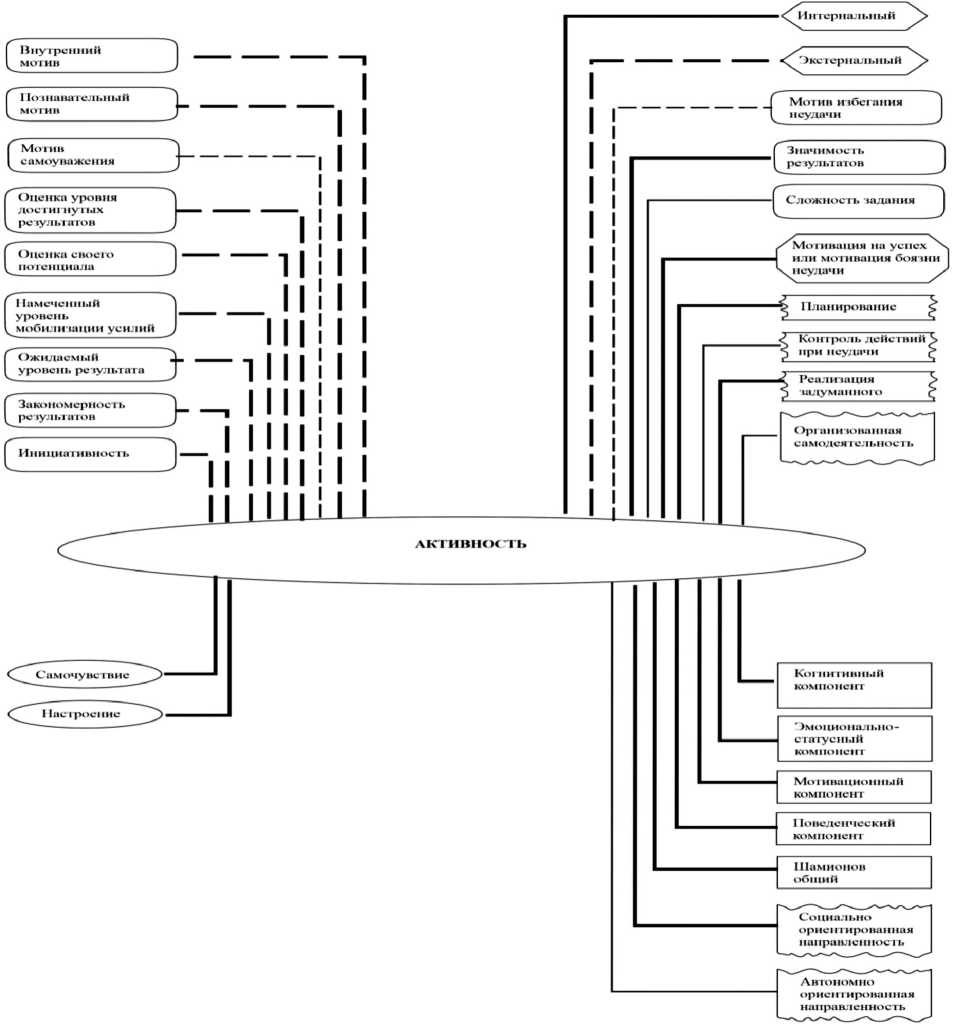

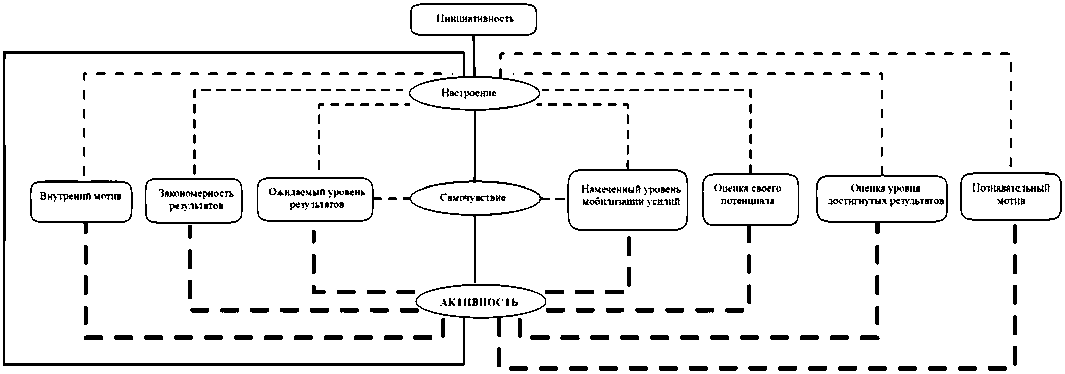

Рассмотрим структуры взаимосвязей показателя активности с другими показателями по каждому возрасту в отдельности. Для развития субъектной активности у шестиклассников (рис. 2) важно формировать представление о личностной значимости результата деятельности (r=0,403, p=0,01), раскрывая суть индивидуального понимания и отношения к результату каждого обучающегося в классе, создавая условия значимости индивидуального (своего, другого) и коллективного результата.

Отрицательная связь с закономерностью результата (r=-0,403, p=0,01), внутренним мотивом (r=-0,579, p=0,01) и оценкой своего потенциала (r=-0,536, p=0,01) говорит о потребности учитывать разное восприятие и контекст ситуации в среде, где в случае положительного результата шестиклассник может расслабиться при избыточной уверенности в себе, а при отрицательных результатах активность падает от неуверенности себе.

Для развития активности также важно формировать мотивацию на успех (r=0,405, p=0,01), учеными в последние годы отмечаются частое пребывание обучающихся в «ситуации неуспеш-ности», доминирование в учебной и учебнопрофессиональной деятельности мотивации избегания неудачи [Бажук, Пузеп, 2020]. Стоит отметить отрицательную связь мотивации с волевым усилием, что выражается в мотивации избегания неудачи.

В данном возрасте также важно развивать субъектную адаптивность к способности совершать действия с учетом требований образовательной среды, позволяя применять стратегии, адекватные внутренним потребностям. Можно предположить, что при переходе из начальной школы в среднюю фокус внимания был направлен на восприятие нового образа жизнедеятельности в школе, границы которой резко расширяются, островком стабильности становится привычное место, где не произошло таких изменений. Таким местом может стать среда дополнительного образования, телефон с доступом в Интернет, двор или дом. В 6-м классе внимание начинает смещаться на осознание себя, своего поведения, реакцию окружающих. Отрицательная связь активности с познавательным мотивом (r=-0,444, p=0,01) подтверждает интерес к общению, происходит смена ведущего вида деятельности, что отрицательно сказывается на предметных результатах и мобилизации усилий. При комфортно организованных социально ориентированных условиях автономия под-

Условные обозначения

В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева,

^> Дж. Роттер. Тест

J ИМ. Шамионова, М.В. Григорьева. Методика диакностики компонентов социально ориентированной активности

/ \ Л. Реан Тест. Опросник

'-----' «Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи»

5 i К). Куль. Опросник «Шкала контроля за действием»

В.Б. Шарля и МП. Мирошникова, опросник «Самочувствие. Активность.

11астроение»

Г ' I Л.М. Колпакова. С.В. Хусаинова.

I1 Методика диагностики компонентов субъектной адап тивности «Готовность к действию и оценка реализации действия»

-

( 1 Опросник Гербачевского

«Локус контроля»

--- Отрицательная связь * достоверность 0,95 %

— - Отрицательная связь ** достоверность 0,99 %

---- 11оложительная связь * достоверность 0,95 %

— Положительная связь **

достоверность 0,99 %

Рис. 2. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Общая активность, 6-й класс

Fig. 2. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators.

General activity, 6th grade ростка имеет место для выражения своей воли во взаимодействии. Так можно создать атмосферу в классе, где не будет потребности в излишней мобилизации усилий (r=-0,460, p=0,01), что способствует развитию активности и мотивации на успех и осознанию собственной ответственности его достижения. Д. Мак-Клелланд выделяет основные характеристики людей, для которых характерно выраженное стремление к достижению успеха: интернальный локус контроля; склонность к заранее просчитанному риску; постановка реальных и достижимых целей; потребность в признании своих заслуг [Бажук, Пузеп, 2020].

Так, для создания благоприятных условий развития эмоционально-статусного (r=0,306, p=0,05), мотивационного компонентов (r=0,362, p=0,05), важно, чтобы среда была понимающей, подсказывала, как себя вести, какие способы действия приемлемы, как действовать и что допущенные ошибки воспринимаются как возможность пробы,эксперимента. При обучении в такой среде у шестиклассников хорошее самочувствие (r=0,642, p=0,01), при условии, что происходит реализация задуманной деятельности (r=0,296, p=0,05). Также стоит отметить положительную связь самочувствия с когнитивной основой социальной активности, которая способствует развитию предвидения, предвосхищения результатов коммуникации с другими в единстве с четкой идентификацией и осознанной установкой на взаимодействие с другими. Отметим, что хорошее настроение (r=0,513, p=0,01) имеет положительную связь с планированием и отрицательную с оценкой уровня достигнутых результатов (r=-0,530, p=0,01), инициативностью (r=-0,322, p=0,05). Находясь в хорошем настроении, шестиклассники лучше планируют деятельность, но при этом не проявляют инициативу, возможно, вынужденно включаясь в то, что не интересно, не понятно, но требуется социокультурными правилами образовательный среды. Это подтверждает наличие внешних искусственно созданных достигнутых результатов, понижает уровень поведенческого компонента активности (r=0,452, p=0,01).

Важным условием с точки зрения предметнопространственного компонента является смысловое, содержательное качество образовательной среды, выраженное графическими средствами визуализации, помогающими организации деятельности для планирования, где отражены также примеры возможных результатов либо вероятность фиксации собственных. В этих целях возможно применение различных форм, учитывающих потребности участников образовательного процесса, например «Правила класса» или школы на доступном визуальном графическом коде, которые будут способствовать ориентации в образовательной среде при взаимодействии как с ровесниками, так и со взрослыми. Важно, чтобы была возможность совместной с учителем рефлексии, позволяющей осмыслить, что не получилось, где была допущена ошибка, и создать новый план действий. Пространство должно ориентировать подростка в существующих видах деятельности с понятными правилами, в которых он может себя проверить.

Стоит отметить, что у подростка ведущая деятельность – это общение, задача развития – утвердиться в социальной среде. Поэтому если подросток успешен в общении, получает принятие и поддержку от социума, то увеличивается его активность. Согласно теории А. Маслоу, при условии удовлетворения базовых потребностей появляется стремление к реализации потребностей более высокого уровня.

Мотивационный компонент в данной структуре напрямую взаимосвязан только с настроением и самочувствием, что подтверждает зави-

Рис. 3. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Внешняя активность, 6-й класс

Fig. 3. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. External activity, 6th grade

симость активности шестиклассника от внешнего принятия социумом, как ровесниками, так и взрослыми, в том числе учителями. Из наших наблюдений стоит отметить, что отношение с учителем имеет прямую взаимосвязь с отношением к пространству класса, а как следствие, от большого количества несложившихся контактов во взаимодействии с педагогами формируется желание не посещать школу в целом. С учетом развивающейся тенденции расшколивания стоит обратить внимание в этом возрасте на непредметные интересы, через которые можно найти средства для проявления потенциала подростка, и за счет расширения школьных границ создать условия для новых взаимоотношений, которые могут сформироваться, например, со школьниками из соседнего класса.

В данной структуре внутренней активности инициатива положительно связана только с настроением. Далее фиксируются отрицательные

Рис. 4. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Внутренняя активность, 6-й класс

Fig. 4. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators.

Internal activity, 6th grade

взаимосвязи. Если ожидаемый уровень результата или намеченный уровень мобилизации усилий высоки, то настроение, самочувствие и активность становятся ниже. Если закономерность результатов, внутренний мотив, оценка своего потенциала или уровня достигнутых результатов, познавательный компонент повышаются, то настроение и активность понижаются, и наоборот. Для шестиклассников необходимость прикладывать значительные усилия приводит к отказу от активности, равно как и осознание возможности достичь поставленного результата, наличия необходимого потенциала тоже приводят к снижению активности. Поставленные задачи, с одной стороны, должны представлять собой некий вызов способностям шестиклассников, с другой – не требовать чрезмерных усилий для их реализации.

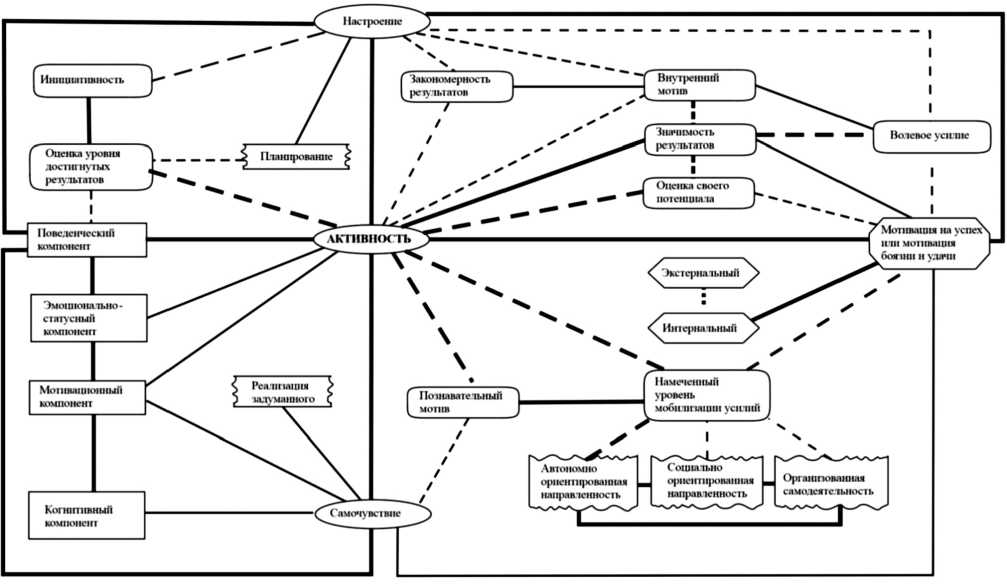

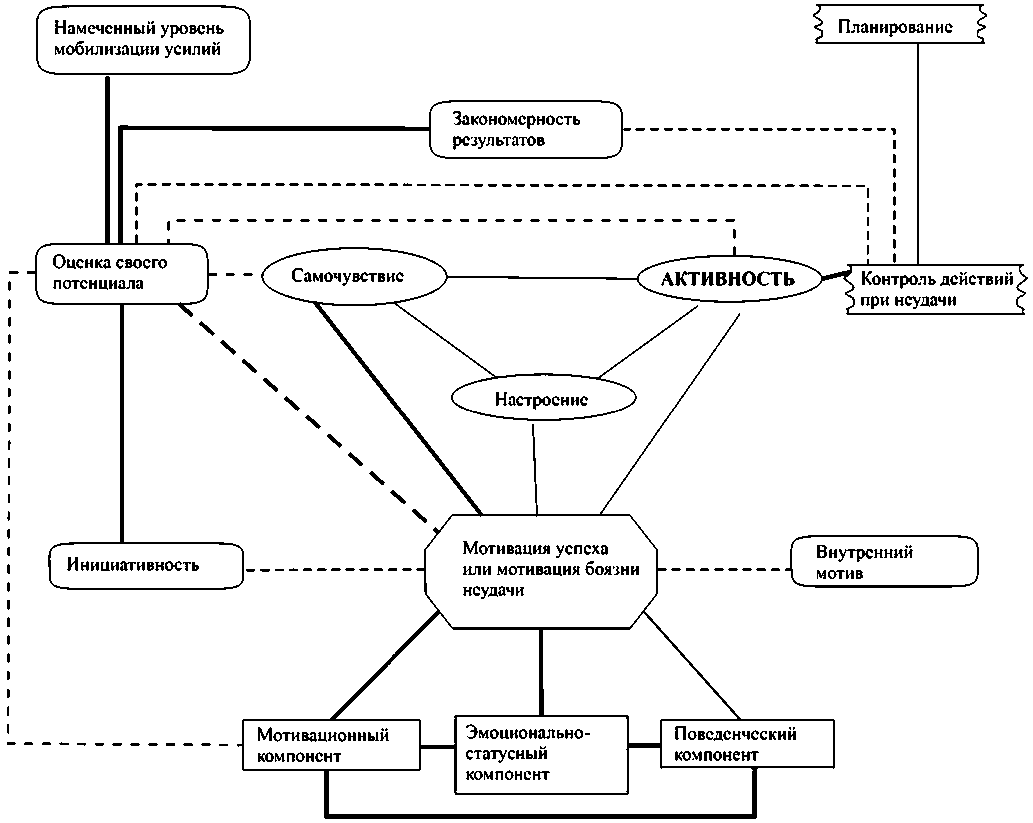

Для семиклассников становится важным организовать условия для проявления потреб- ности в контроле над действиями при неудаче, которая в положительной связи с планированием, что говорит нам о готовности осознанно строить индивидуальный маршрут, жизненный план. Анализ показал, что чем ниже уровень оценки своего потенциала (r=-0,303, p=0,01), тем выше контроль за действиями при неудаче (r=0,397, p=0,01). Как и у шестиклассников, в 7-м классе остается важным формировать умение оценивать свой потенциал, который в положительной связи с закономерностью результатов, инициативностью и намеченным уровнем мобилизации усилий. Можно предположить, что при завышенном представлении о своем потенциале, проигрывании планов в мыслях формируется иллюзия собственного превосходства, которая блокирует активность во взаимодействии, что не дает узнать оценки окружающих для соотнесения с собственным представлением. Также анализ показывает, что

Рис. 5. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Общаяа ктивность, 7-й класс

Fig. 5. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators.

General activity, 7th grade

оценка своего потенциала находится в положительной связи с закономерностью результатов, поэтому важно формировать у семиклассников представление, что значит результат и зачем он нужен. При осознании оценки своего потенциала, как положительной, так и отрицательной, повышается уровень мотивационного компонента, который, в свою очередь, находится в положительной связи с эмоциональностатусным и поведенческим компонентом, что создает благоприятные условия для ориентации на успех. В случае с ориентацией на избегание неудачи инициативность и внутренний мотив перестают быть движущей силой. При сформированном представлении о собственном успехе (r=0,357, p=0,05), хорошем самочув- ствии (r=0,684, p=0,01) и настроении (r=0,632, p=0,01) развивается субъектная активность обучающихся.

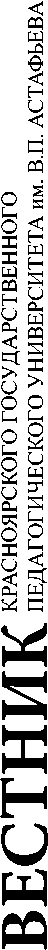

Анализ взаимосвязей у восьмиклассников (рис. 6) показывает, что для развития активности важна реализация задуманного (r=0,411, p=0,01). Формируется осознание ответственности за результаты своих действий, что выражается в интернальном локусе (r=0,336, p=0,05) или склонности оправдывать себя, обвиняя других при отрицательном результате деятельности, что выражено в экстернальном локусе контроля (r=-0,336, p=0,05). Можно предположить, что в зависимости от проявленного локуса контроля формируется способность к оцениванию уровня результата.

АКТИВНОСТЬ

Самочувствие

Настроение

Мотивация на успех или мотивация боязни неудачи

Экстсрнальный

Интсрнальный

Мотивационный компонент

Внутренний мотив

Намеченный уровень ^мобилизации усилий

1 Инициативность

Реализация задуманного

Значимость результатов

Ожидаемый уровень результата

Оценка своего потенциала

Закономерность результатов

Когнитивный компонент

Волевое усилие

Рис. 6. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями.

Общая активность, 8-й класс

Fig. 6. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators.

General activity, 8th grade

В старшем подростковом возрасте настроение (r=0,711, p=0,01) становится более устойчивым, эмоциональные реакции более дифференцированными, хотя могут сохраняться их непредсказуемость и неадекватность [Астахова, Буслаева, 2015]. Эмоциональное состояние сказывается не только на деятельности, но и на самочувствии (r=0,803, p=0,01).

Чем выше ожидаемый уровнем результата (r=-0,439, p=0,01), который зависит от окружающих, тем меньше потребность во взаимодействии с окружающей средой и проявлении активности. Требуется сознательная мобилизация (r=-0,277, p=0,05) личностью своих психических и физических возможностей для преодоления трудностей и препятствий при совершении целенаправленных действий и поступков [Коч-карева, 2008, с. 145]. Вынужденное проявление инициативы (r=-0,282, p=0,05) при условии неготовности к самоопределению усиливает отрица тельное восприятие внешнего стимула, что блокирует проявление субъектной активности обучающегося.

Положительная закономерность результата (r=-0,332, p=0,05), которая воспринимается как часть жизненного плана, требует сформированного восприятия оценки своего потенциала (r=-420, p=0,01). В зарубежной психологии выделяют три фундаментальные потребности, а именно потребности в автономии, компетентности и связанности. Автономия связана с чувством инициативы и сопричастности к своим действиям. Это подкрепляется опытом, представляющим интерес и ценность, и недооценивается опытом внешнего контроля, будь то с помощью поощрений или наказаний. Потребность в компетентности лучше всего удовлетворяется в хорошо структурированной среде, предоставляющей оптимальные задачи, положительную обратную связь и возможности для роста [Ryan, Deci, 2020].

Усилия традиционных институтов (семьи и образования) оказываются недостаточно эффективными в адаптации подростка к усложнившимся требованиям современного общества [Тигрова, 2011]. Поэтому важно сформировать условия для реализации подростков, когда регулирование действий, основанное на синтезе опыта и ценностей, обеспечивает основу для последовательного и жизненно важного ощущения себя и целостности [Ryan, Deci, 2017].

Формирование мотивационного (r=0,312, p=0,05) и когнитивного компонентов (r=0,301, p=0,0) необходимо для развития субъектной активности. В этом возрасте, по словам А.Н. Леонтьева, начинают формироваться смыслообразующие мотивы. С одной стороны, это приводит к повышению осмысленности деятельности, с другой - к стремлению расширить свои интересы, поиску своего призвания [Михайлова, Ша-мовская, 2021]. Важно создать условия в образовательной среде, ориентированные на мотивацию успеха (r=0,388, p=0,01), чтобы у учащихся было желание оперативно осваивать и умело применять современные знания, принимать ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию поведения, поскольку именно эти качества являются востребованными в социальной среде [Боброва, 2019].

Заключение. Корреляционный анализ показал, что существуют сходства и различия в проявлении активности обучающихся на протяжении подросткового периода, обусловленные динамикой протекания возрастного кризиса. Для проявления активности в течение всего периода подросткам необходимы хорошее самочувствие и настроение, понимание смысла и значения той или иной деятельности, знания о том, что и как необходимо сделать, навыки планирования и реализации деятельности, способность к самостоятельной самоорганизации, интер-нальный локус контроля, уверенность в том, что окружающие примут и поддержат даже в случае неудачи. Таким образом, применительно к образовательной среде, важны здоровьесберегающие технологии и учет психофизического состояния в период пубертата, создание необхо- димой ориентировочной основы деятельности, формирования навыков самоорганизации, дружелюбное социальное взаимодействие.

Шестиклассникам важно вписать себя в социум, найти баланс между своими желаниями и внешними требованиями, добиться принятия и признания со стороны окружающих. В этом случае в ситуации принятия и одобрения со стороны окружающих активность проявляется в большей степени. При этом необходимость прилагать усилия их не вдохновляет и снижает вероятность проявления активности. Рискнем заметить, что популярный лозунг «Учимся играя», распространенный в подходах к обучению в 1-2-х классах, негативным образом складывается на способности произвольно проявлять активность в разных ситуациях жизнедеятельности.

У семиклассников появляется больше связей активности с ориентацией на успех и с оценкой своего потенциала. Для них важно ориентироваться, в какую активность включиться, чтобы не испортить представление о себе. Поэтому активность больше проявляется в воображаемом мире, и только при случившейся неудаче, которая может испортить представление о подростке, активность переходит во внешний план. Следовательно, в этот период важен баланс между успехом и неудачей: успех укрепляет уверенность в себе, а неудача мотивирует совершать изменения в способах деятельности. В свои успехи подросток верит, если его принимает социум и он понимает, когда и что нужно делать. Поэтому так важно обучать подростка навыкам планирования, анализа собственной деятельности, относиться к неудачам как важному опыту, позволяющему изменяться.

Восьмиклассникам для проявления активности важны хорошее настроение, самочувствие, они должны знать, как и что делать, также необходима внутренняя потребность деятельности. Кроме того, важно иметь сформированную уверенность в себе, так как наступает период совершения первого самостоятельного выбора, который имеет явное отражение в будущем при выборе области профессиональных интересов.

Мы согласны с зарубежными исследователями, что дизайн среды имеет свойство контроля стрессовых факторов и коммуникации (конфиденциальность, уединение), необходимо разрешать вносить изменения в первоначальный архитектурный проект, чтобы гибко учитывать требования участников образовательного пространства. Разработка и применение критериев для оценки функциональных, эстетических, социально-физических, экологических, организационных и экономических аспектов в различных частях школьного комплекса требуют общего языка для процесса проектирования [Walden, 2009].

Список литературы Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями у современных подростков

- Акбаева А.М., Койчуева Ф.Х. Роль влияния детско-родительских отношений на уровень сформированной самостоятельности в подростковом возрасте // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-detsko

- Астахова Л.Г., Буслаева Е.Н. Особенности развития личности современных подростков // European research. 2015. № 10 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya

- Бажук О.В., Пузеп Л.Г. Психолого-педагогические приемы создания ситуации успеха // Казанский педагогический журнал. 2020. № 2 (139). С. 92–97. DOI: 10.34772/KPJ.2020.139.2.012

- Боброва К.В. Мотивация достижения успеха у подростков // Народное образование. 2019. № 2 (1473). С. 208–211. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-dostizheniya

- Быкова Е.А., Ганзий М.М. Личностные особенности старшеклассников как условие успешности участия в проектной и исследовательской деятельности // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2021. № 4 (52). С. 165–170. DOI: 10.52772/25420291_2021_4_165

- Волкова О.В. Особенности развития личности, характеризующейся состоянием выученной беспомощности, на разных этапах онтогенеза // Вестник Кемеровского государственного университета. 2020. № 2 (82). С. 397–408. DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-2-397-408

- Гут Ю.Н., Кабардов М.К., Кошелева Ю.П., Москвитина О.А. Когнетивные функции и личностные особенности школьников в разных образовательных средах // Психологическая наука и образование. 2021. № 5 (53). С. 323–333. DOI: 10.32744/pse.2021.5.22

- Дмитриева Т.В. Структурно-уровневая модель развития учебной активности студентов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 1 (142). С. 27–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-urovnevaya

- Замалетдинова Л.Р. Понятие и структура качества окружающей среды (экосоциологический подход) // Вестник Чувашского государственного университета. 2009. № 1. 7 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-struktura

- Кочкарева И.В. Виды механизмов мобилизации ресурсов совладающего поведения в юношеском возрасте // Омский научный вестник. 2008. № 3 (67). С. 145–147. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-mehanizmov-mobiliz

- Леван Т.Н. Практика соучастия: как в погоне за модным трендом не упустить смысл? // Univer City: Города и Университеты. М.: Экон-Информ, 2020. Вып. 4. С. 61–71. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44214373

- Михайлова М.С., Шамовская Т.В. Развитие мотивационной сферы учащихся в старшем подростковом возрасте // Вестник Кемеровского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 1 (17). С. 11–20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-motivatsionnoy

- Муздыбаев К. Психология ответственности: виды проявления ответственности, связь разных форм ответственности с определенными психологическими и социальными явлениями, результаты экспериментальных исследований ответственности в разнообразных жизненных ситуациях, значение ответственности для достижения успеха, справедливости, благополучия и выживания Изд. 2-е, доп. М.: URSS, 2010. 238 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20107540

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Особенности активности современных подростков и возможности ее развития посредством предметно-пространственного компонента образовательной среды // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2022. № 1 (59). С. 68–84. DOI: 10.25146/1995-0861-2022-59-1-318

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды как средства развития активности обучающихся // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. СПб., 2021а. Вып. 4. С. 492–500. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2021-4-61

- Парфенова А.Г. Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2022. № 2 (60). С. 212–222. DOI: 10.25146/1995-0861-2022-60-2-345

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Развитие активности личности обучающихся в процессе организации взаимодействия с элементами предметно-пространственной среды // Психологические особенности развития современной личности в годы устойчивого социально-экономического развития общества: матер. междунар. конф. Ташкент. 24 ноября 2021 г. Ташкент, 2021б. С. 441–444.

- Петрова Н.С., Семенова Н.Э., Манукян М.Э., Особенности формирования учебной мотивации к творческим дисциплинам у обучающихся среднего школьного возраста // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-3. С. 277–279. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya

- Психология индивидуальности / ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков. Новые модели и концепции. М.: МПСИ, 2009. 384 с. DOI: https://klex.ru/i4l

- Рыбакова Е.В., Султанова Р.М., Гаязова Г.А., Рыбаков Д.Г., Нурыева У.И. Исследование и актуализация проектного ресурса развития ребенка // Нау. 2021. № 64-1. С. 29–32. DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2021.1.64.380

- Тигрова И.В. Социальная инициативность подростка: сущность, структура // Вестник УРАО. 2011. № 4. С. 38–41. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-initsiativnost

- Ясвин В.А. Технология средового проектирования в образовании // Социально-политические исследования. 2020. № 1 (6). С. 74–93. DOI: 10.20323/2658-428X-2020-1-6-74-93

- Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions // Contemporary Educational Psychology. 2020. Vol. 61. 13 p. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860

- Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. NY: Guilford Publication, 2017. 756 p. DOI: 10.7202/1041847ar

- Walden R. Schools for the future: Design proposals from architectural psychology. Gӧttingen, Germany: Hogrefe& Huber, 2009. 297 p. DOI: 10.1007/978-3-658-09405-8