Структура культурного слоя стоянки Елисеевичи по материалам раскопок 1970-1980 гг

Автор: Грехова Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье обсуждается возможность функционирования археологических комплексов разного возраста на лагерех Верхнего Палеолита Елисеевича 1. Описаны особенности культурного слоя, а также археологическая стратиграфия участка и корреляции между археологическими особенностями и криогенными нарушениями культурного слоя.

Верхний палеолит, стоянка елисеевичи 1, пространственная структура культурного слоя, стратиграфия, мерзлотные деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/14328652

IDR: 14328652

Текст научной статьи Структура культурного слоя стоянки Елисеевичи по материалам раскопок 1970-1980 гг

Вопрос о нескольких слоях верхнепалеолитической стоянки Елисеевичи 1, отличающихся друг от друга хронологически, встал с момента открытия этого памятника. В 1930 г. при зачистке стенок ямы гумна на усадьбе Бесчастного на глубине 1 м К. М. Поликарпович обнаружил во всех стенках кости и кремень, особенно в ЮВ части ( Поликарпович , 1932. С. 156). В 7 метрах от этого гумна на бровке обрыва он заложил шурф. Под слоем светлого лесса на гл. 156–166 см отмечен золистый слой мощностью 7–11 см, содержавший множество мелких костей и кремня (Там же. С. 156–161).

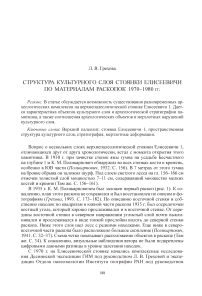

В 1935 г. К. М. Поликарповичем был заложен первый раскоп (рис. 1). К сожалению, план этого раскопа не сохранился и был восстановлен по описям и фотографиям ( Грехова , 1993. С. 173–182). По описанию восточной стенки и собственно находок по квадратам в южной части раскопа 1935 г. был сосредоточен костный уголь, который хорошо прослеживался и в восточной стенке. От середины восточной стенки в северном направлении углистый слой почти выклинивался и прослеживался в виде тонкой прослойки вплоть до северной стенки раскопа. Ниже этого слоя шел лесс с редкими находками. Еще ниже в северовосточной части раскопа было расположено большое скопление ( Поликарпович , 1941. С. 32–37). Схема четко показывает расположение объектов в раскопе (Там же. С. 34). К сожалению, визуальные наблюдения автора не были подкреплены цифровыми данными разницы в уровне залегания находок.

С 1970 г. на Елисеевической стоянке начались комплексные исследования Деснинской экспедиции ГИМ под руководством Л. В. Греховой и экспедиции Отдела палеоэкологии Института географии РАН под руководством

А. А. Величко. Основные результаты исследования изложены в статьях и коллективной монографии ( Величко и др. , 1997).

У бровки речной террасы были поставлены несколько разрезов, строение которых позволило зафиксировать признаки более раннего появления человека на елисеевическом мысу, а так же предположить размыв и вынос материала из культурного слоя, расположенного на более высоком уровне. Если объединить эти данные с первыми наблюдениями К. М. Поликарповича, то можно прийти к заключению, что по борту террасы на протяжении 30 м сохранились свидетельства неоднократного пребывания здесь древнего человека. Не исключено, что значительная часть стоянки уничтожена обвалом берега, подмытого рекой.

Вопросы стратиграфии культурных остатков на стоянке Елисеевичи 1 решать очень сложно по двум причинам. Во-первых, антропогенный фактор. Площадь стояночного мыса до Великой Отечественной войны (1941 г.) была занята усадьбами, где строили дома, сараи, рыли погреба и ямы под гумно глубиной до 3 м. После 1945 г. здесь размещались колхозные сараи. Вся площадь на этом месте изрыта современными ямами (Там же. С. 9. Рис. 2). Второй фактор – это древние природные нарушения культурного слоя, связанные с палеокриогенны-ми процессами. В-третьих, сказалась своеобразная методика отсчета глубины объектов, использованная К. М. Поликарповичем, – «от первых обнаруженных находок». Эта глубина принималась за условный «0».

Наиболее устойчивым и документированным в стратиграфическом плане является участок стоянки, вскрытый в 1948 г. Это знаменитый зольник, «очажный слой» в южной части площади, которому автор раскопок уделил много внимания.

Скопление зольной массы, насыщенной кремнем, краской, камнями, костным материалом, мощностью 30–40 см занимало южную часть раскопа 1935 г. и целиком было вскрыто раскопом 1948 г. (рис. 1). Мощный, плотный «очажный слой», насыщенный культурными остатками имел форму овала, вытянутого с СВ на ЮЗ. Суммируя данные раскопок 1935, 1936, 1948 гг., К. М. Поликарпович определил размеры овала по длинной оси в 9,4 м при ширине 8,8 м ( Поликарпович , 1968. С. 54–56). В центре этой площадки была яма овальной формы, ориентированная по линии СВ–ЮЗ, размером 3,5 × 2,4 м. Назначение этого объекта автор раскопок определил как пол наземного жилища со «спальной ямой» в холодное время года. На площадке находились крупные кости мамонта, а также большое количество костей песца и волка, как целые скелеты, так и кости конечностей с нарезками (Там же. С. 53–62). К сожалению, в публикации нет описания расположения этих крупных костей. Автор раскопок не увидел порядка в их размещении и уделил основное внимание «очажному слою».

Анализ этого участка площади стоянки с точки зрения распространения и концентрации кремня на 1 кв. м позволяет сделать вывод о существовании на этом месте долговременного производственного центра. На его площади были представлены в большом количестве основные классы кремневой индустрии: 1 – нуклеусы, желваки, обломки; 2 – отщепы, чешуйки, 3 – пластины и их обломки; 4 – орудия и их обломки. Концентрация кремня в центральной части над ямой достигала более 10 тыс. экз. на 1 кв. м ( Величко и др. , 1997. С. 98). Здесь же

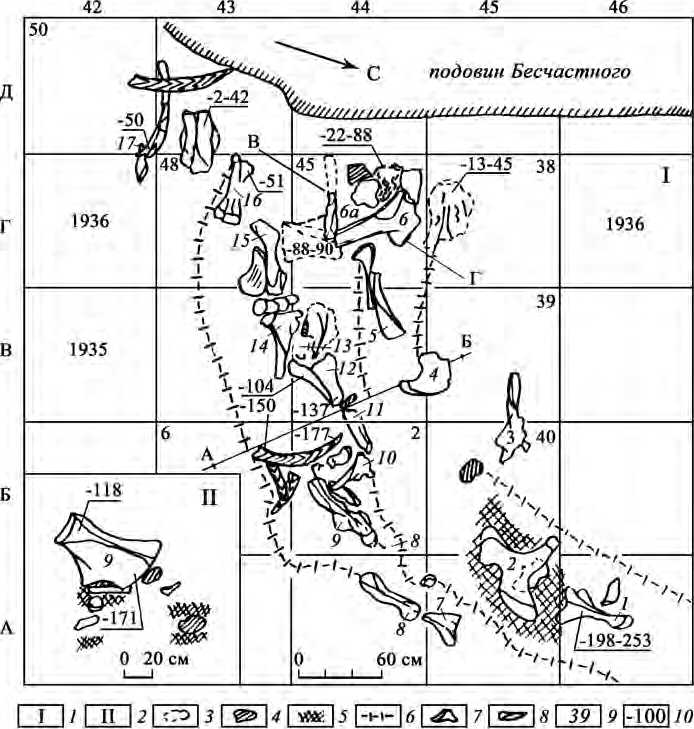

Рис. 1. Елисеевичи. Схема расположения раскопов разных лет и основных археологических объектов

1 – годы раскопок; 2 – скопления зольной массы и костей; 3 – хозяйственные ямы и скопления крупных костей; 4 : А – «хранилище чуринг»; Б-В – скопления черепов мамонта; Г – «ход» (по К. М. Поликарповичу); 5 – перекопы; 6 – бровка берегового уступа; 7 – мерзлотные трещины;

8 – линии стратиграфических разрезов обнаружено большое количество краски, мергеля, костей песца, волка, заготовок костяных предметов и самих орудий из кости (Величко и др., 1997. С. 94–99).

Удаление очажного слоя велось от периферии к центру, где по мере разборки очажной массы обнаружился чистый желтый лесс. На этом фоне четко выделился овал ямы в центральной части площадки, ориентированный СВ–ЮЗ. Длина ямы по продольной оси 3,5 м, ширина – 2,4 м. Заполнение ямы аналогично по структуре очажному слою, перекрывающему ее.

На полу ямы не было углублений, но он имел явный наклон к востоку. Самые высокие участки пола у западного края ямы были зафиксированы на глубине 1,92 м (1,32 м от «0»), к юго-востоку он снижался до 2,1 м (1,50 м). Самые низкие участки у юго-восточного края ямы были зафиксированы на глубине 2,3–2,4 м (1,70–1,80 м) стенки ямы не отличались высотой: 0,4 м у северо-западного края и 0,3–0,2 м – у юго-восточного.

Интересны наблюдения К. М. Поликарповича о временном соотношении очажного слоя («пола жилища») и «спальной ямы» в его центре. Исследователь выделял более древний период существования ямы, когда она являлась самостоятельным элементом слоя, однако он не уточнил, был ли это отдельный слой и как он прослеживался в плане. Данный вопрос остается открытым. Прекращение функции этой ямы как части жилища связано, по К. М. Поликарповичу, с заполнением ее очажной массой. Следов очага в яме обнаружено не было.

Редкие крупные кости, как обычно, лежали вдоль стен на гл. 1,92 м (1,32 м) и гл. 1,62 м (1,02 м), в квадрате 35. В узком конце ямы найден только один череп ( Поликарпович , 1968. С. 63).

Рассматривая площадку очажного слоя в раскопах 1935, 1936, 1948 гг. как производственный центр, существовавший длительное время, нельзя согласиться с мнением К. М. Поликарповича о назначении углубления ниже очажного слоя как спальной ямы в холодное время года. Площадь ямы совпадает с квадратами с максимальной насыщенностью кремнем: более 10 тыс. на 1 кв. м. Но выделение ее как самостоятельного объекта более раннего времени, чем очажный слой, вполне убедительно доказано автором раскопок. Яма под очажным слоем не является естественным образованием, несмотря на резкий наклон пола с запада на восток: у западной стенки он зафиксирован на глубине 1,9 м (1,3 м от «0»), на юго-восточных участках – на глубине 2,3–2,4 м (1,7–1,8 м от «0»). В своей монографии К. М. Поликарпович отмечает небольшое количество костей в яме, уложенных вдоль стенок, и ссылается на чертежи и рисунки, которых в публикации нет (Там же. С. 56, 57). Есть только общий сводный план раскопов. На нем очень схематично отмечены кости животных, зафиксированные вдоль восточного и северо-восточного краев ямы. Расположение некоторых из них совпадает с описанием автора. В квадрате 35 (В-36, по общей сетке, рис. 1) трубчатые кости лежали вдоль стенки: на гл. 1,92 м (1,3 м от «0») были обнаружены целая плечевая кость мамонта длиной 0,78 м и на гл. 1,62 м (1,32 м) прижатая к стенке тазовая длиной 0,78 м. В северном направлении от них в кв. 26, 27 (Б-37, А-37) находились две стоящие трубчатые кости. Расстояние между этими группами вдоль стенки составляет около 1,5 м. У северного края ямы, на кв. 6 и 16 (А-38, 39), находились три кости, одна из которых примыкала к стенке вплотную. Глубина залегания этих костей автором не указана. На кв. 15, 16, 17 (В-38, Б-38, А-38) у самого края ямы также располагались крупные кости. Таким образом, северная и северо-восточная стенки ямы были укреплены достаточно прочно. В узкой, юго-восточной, части ямы лежал череп мамонта. Он изображен на плане в кв. 14 (Г-38). Вся сумма данных свидетельствует о рукотворном происхождении ямы или, по крайней мере, искусственном укреплении ее краев.

Существенной чертой характеристики этого участка является «древний овражек» у юго-западного конца ямы, который тянулся к обрыву (Там же. С. 57). Овражек имеет форму корыта, отмеченного прослойкой культурных остатков. Очевидно, по этой промоине шел размыв и вынос материала из описанной выше ямы. В расчистке 1–72, в нескольких метрах от юго-восточного угла раскопа 1948 г., на глубине более двух метров были зафиксированы мелкие кости, костный уголь, кремень. По предположению А. А. Величко, происхождение культурных остатков в расчистке может быть связано с размывом и переотложением культурного слоя более раннего времени – основного периода заселения стояночного мыса и расположенного выше по склону на достаточно близком расстоянии (Величко и др., 1997. С. 38, 39). «Овражек», по мнению К. М. Поликарповича, образовался раньше, чем было устроено жилище (Поликарпович, 1968. С. 57) «Овражек», судя по общему сводному плану, занимает южную часть кв. 33, 44, 45 и уходит в кв. 56. По общей буквенно-цифровой сетке – это кв. Д-36, Г-35, В-34, Б-34. Как распределяется в количественном и качественном выражении кремень на этих участках? Кв. Д-33: общее количество находок – 3 208, орудий – 72; кв. Г-35: соответственно 831/18; кв. В-34: 240/7; кв. Б-34: 544/46. Очажный слой перекрывает и яму, и «овражек», но находится в одной плоскости, как в центре, так и на периферии, т. е. провалов, углублений над ямой или «овражком» не наблюдалось.

Это, пожалуй, единственный участок площади стоянки, который дает четкую стратиграфию двух разновременных объектов: поздний – «очажный слой» – производственный центр с огромным количеством кремня, краски, мергеля, камней и ранний – яма, края которой укреплены костями. Существование двух разновременных, но связанных стратиграфически объектов (ямы и очажного слоя), вскрытых раскопом 1948 г., дали толчок к послойному анализу культурных остатков на вскрытой площади.

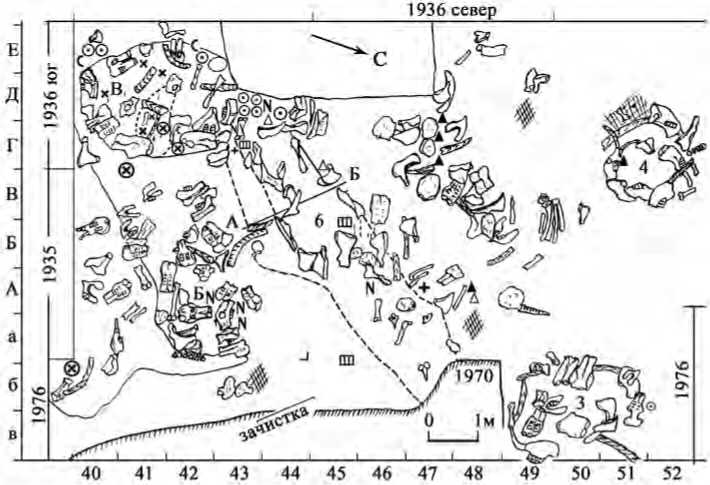

На фоне неяркого, но четко выраженного культурного горизонта мощностью 10–15 см, включающего мелкие обломки ребер, бивней, трубчатых, позвонки мамонта, неопределимые кости, кости песца и волка, зольные пятна небольших размеров, небольшое количество кремня, выделяются скопления крупных костей в округлых ямах – костно-земляные конструкции ( Грехова , 1985. С. 5–25). Глубина ям от низа культурного горизонта 40–60 см. Реконструкция полигональноблочной системы на площади стоянки ( Величко и др. , 1997. С. 63. Рис. 25) позволила взглянуть на размещение этих ям с точки зрения древнего рельефа. Древний рельеф на площади стояночного мыса представляет полигонально-блочную систему криогенных нарушений. Размещение костно-земляных конструкции в этой системе определяется очень четко (Там же). Все четыре ямы с костями расположены на блоке, т. е. на сухой, хорошо дренажированной площадке. При деградации мерзлоты краевые участки блоков были захвачены этим процессом. В результате культурные остатки вдоль его краевых частей затекли по стенкам трещины вместе с вмещающим грунтом на большую глубину – до трех метров. Однако ни одна из ям не имела следов воздействия криогенных процессов.

В качестве причины формирования описанной выше ситуации можно предположить следующее. В период затухания криогенных процессов жилы могли выделяться в древнем рельефе понижениями, более увлажненными канавками, с другой растительностью. Вероятно, поселенцы отмечали эти явления в рельефе и ставили свои конструкции на более высоком сухом месте. В разрезах и стенках раскопов отмечен выход псевдоморфоз выше культурного слоя с ямами (основного слоя). Это определяет время появления здесь древних строителей. Они появились на этом мысу в то время, когда криогенные процессы затухали, но вся полигональная система еще окончательно не сформировалась и не перешла в погребенное состояние. Костно-земляные конструкции на Ели-сеевической стоянке не одновременны, не идентичны, имеют свою специфику, но в основном они демонстрируют сложившуюся, устойчивую строительную традицию, существовавшую в определенный отрезок времени.

Особенностью размещения этих конструкций в Елисеевичах является не только их расположение на блоках полигональной системы, но и их диспозиция по отношению к центральной части стоянки, если в качестве центра рассматривать яму с чурингами в раскопе 1935 г. Ямы с костями с северной стороны по дуге отделяют центр от более северной площади. Центр представляет собой сложную структуру, состоящую из нескольких строительных ярусов (Грехова, 1993. С. 173–182). С юга центр отрезан «очажным слоем». Попытка приблизиться к пониманию структуры культурного слоя стоянки предпринята методом послойного сканирования культурных остатков. Определив четко выраженный временной срез с круглыми ямами с костями и «удалив» этот материал до глубины 100 см, получаем чистую поверхность желтой лессовой супеси с «гнездам» культурных остатков. Это, прежде всего, предметы на полу ям. Яма 1 – скопление тонких концов бивней на гл. 110–116 см от «0». Яма 2 – дно на гл. 114–116 см и прижатые к стенке трубчатые кости. Яма 3 (у обрыва) – дно на гл. 134–140 см. На дне – бивни и трубчатые кости. Яма 4 – крупный бивень, прижатый к стенке, гл. 105–110 см. В центре (раскоп 1935 г.) – низ черепов, поставленных в углубление, и низ ямы под черепом 15 определены на гл. 97–113 см и 111–114 см, где на зеленом суглинке находились чуринги с орнаментом и статуэтка. Определен и нижний фрагментированный уровень черепов (134–149 см), который, очевидно, являлся фундаментом для более поздних конструкций (Там же. С. 178–180).

В 1970 г. на расстоянии 12–13 м к западу от центра вскрылось скопление костей мамонта большой плотности на гл. 95–100 см от «0» и на 30–60 см ниже основного слоя на соседних участках (рис. 1). Скопление имело овальную форму, длинной осью ориентировано по линии ЮВ–СЗ, размеры – 3,6 × 2 м, мощность – 60–61 см. По верхнему контуру скопление имело наклон с юга на север. Самые верхние кости в южной части проявились на гл. 90 см, в северной – на гл. 100–106 см. Кроме того, на этом уровне наблюдался общий наклон костей к востоку, к оси морозо-бойной трещины. В монографии 1997 г., посвященной Елисеевическим стоянкам, это скопление обозначено под № 5 ( Величко и др. , 1997. С. 9. Рис. 2). Его подробное описание дано в отдельной статье ( Грехова , 1985).

В структуре культурных остатков палеолитической стоянки Елисеевичи 1 скопление № 5 (ниже основного слоя) занимает особое место. Во-первых, обозначилась динамика взаимодействия древнего человека (рукотворное сооружение) и природной среды (морозобойные жилы и их деградация). Во-вторых, появилась возможность сопоставить два типа конструкций: скопления № 5 и ямы округлой формы с костями. Строительным материалом в том и другом случае являются крупные кости мамонта. Скопление № 5 обнаружено при прокопке отработанных участков раскопа 1970 г. на 30–60 см ниже основного слоя. Разница глубин залегания основного слоя на соседних участках (зольник на расстоянии 0,5 м к западу, яма 1 – 1,5–1,6 м к северу) и глубина залегания верхних костей скопления составляет 50–70 см. Судя по группировке костей (в юго-восточной части – трубчатые, лопатки и черепа; в западной и северо-западной – тазовые; в центре – бивни), скопление № 5 представляет собой остатки крупной конструкции вытянутой формы. В северной и западной части наблюдается меньшая плотность развала, сохранились в основном тазовые кости. Не исключено, что неравномерное распределение костей в скоплении № 5, отсутствие черепов, трубчатых связано с использованием этих костей более поздними поселенцам при сооружении ямы 1. В яме 1 отмечена очень плохая сохранность черепов и трубчатых (без эпифизов) по сравнению со строительным материалом в ямах 2, 3, 4 (Там же. С. 2–25).

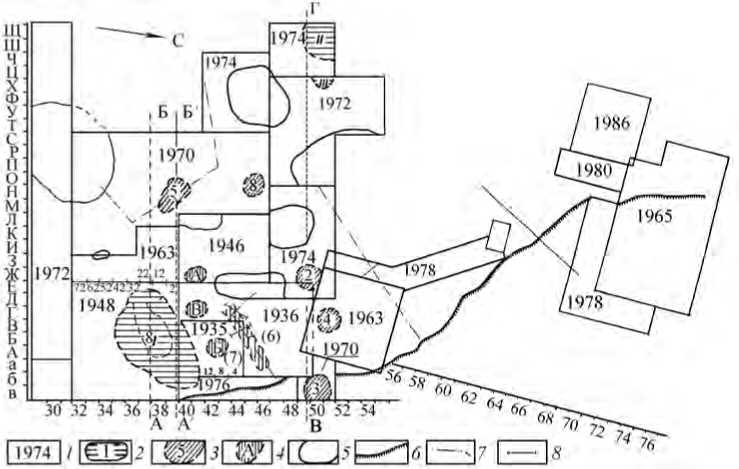

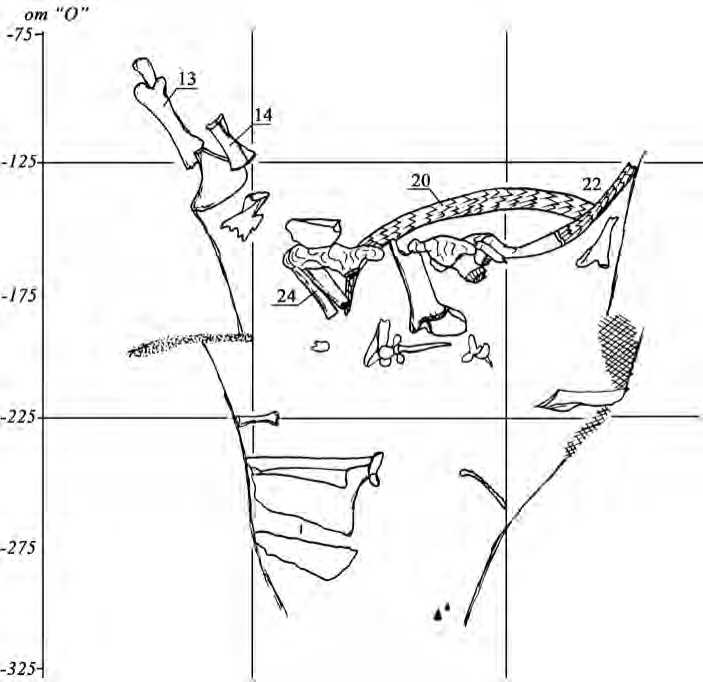

В квадратах ЮВ части (Н-37–38) материковая порода, лессовая супесь желтого цвета с известковыми конкрециями, обнаружилась после снятия костей на гл. 142–143 см от «0». В СЗ части (кв. Н, О-40, 41) желтый лесс отмечен на гл. 152–160 см. Кости располагались на желтом лессе без каких-либо углублений, признаков зольных пятен или кострищ под костями не обнаружено (рис. 2). Это остатки наземной конструкции, что принципиально отличает ее от костей в округлых ямах основного слоя.

Рис. 2. Елисеевичи. Скопление № 5, план расположения находок

1 – черепа; 2 – бивни; 3 – кости; 4 – зольник; 5 – борт деформации; 6 – номера костей; 7 – разрез деформации

Наклон костей в восточном направлении связан с просадкой отдельных блоков вмещающего грунта в результате криогенных и посткриогенных процессов. Современные перекопы разрушили верхние слои, перекрывающие скопление № 5, поэтому остается не совсем ясным верхний уровень жилы, с которого началась ее деградация на этом участке, но есть сравнительный материал по профилям на других участка площади стоянки. Большая глубина спасла это скопление от перекопов 1946 г. и хозяйственной ямы. Верхние кости находятся под перекопанной землей, но на нетронутом грунте и заключены (заполнение между костями) в лесс желтого цвета. Встает вопрос о происхождении скопления № 5.

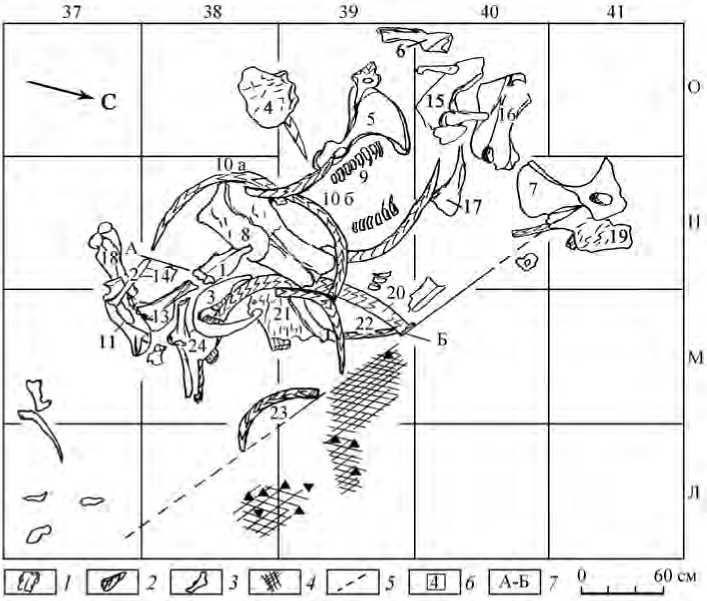

Как такой крупный блок культурных остатков мог оказаться на значительной глубине? И откуда он опустился или «просел» на такую глубину? Самый простой ответ: наклон и сползание культурных остатков в полость ледяной жилы при деградации мерзлоты. Обоснование этой точки зрения дано в статье Л. В. Греховой о формах скоплений костей на стоянке Елисеевичи ( Грехова , 1998. С. 60–69). И действительно, с гл. 140 см в кв. Н, М-39, Н-38 крупные кости и их обломки концентрируются в узкой полосе заполнения трещины шириной 60–70 см (рис. 3). В подвижных грунтах заполнения жилы отдельные кости, в основном плоские, сползают, соскальзывают до гл. 270 см (рис. 4). Но встает вопрос об их первоначальном положении. Если мы «поднимем» эти кости до уровня основного слоя, то им просто негде расположится. Расстояние тазовых костей скопления № 5 в квадратах О-39–40 до зольного пятна в квадрате П-40 составляет всего 40–80 см. Тазовые кости и череп в квадрате Н-40–41 находятся на расстоянии около 2 м от костей в яме 1. Это расстояние на момент раскопок, т. е. с учетом факта смещения костей к востоку при деградации мерзлотной структуры. До этого первоначальное положение их было еще ближе к западу и захватило бы часть зольного пятна в квадрате П-39. Но два объекта основного слоя – зольник и яма 1 не затронуты мерзлотными процессами, а под костями скопления № 5 нет ни золы, ни угля. Таким образом, скопление № 5 оказывается независимой от основного слоя структурой. Это обстоятельство позволяет высказать иную точку зрения на время ее бытования. Вертикальный срез псевдоморфозы по жильному льду в кв. М-39, Н-39 (рис. 4) показал, что ось морозобойной трещины прошла близ восточного края какой-то конструкции. С глубины 140 м трещина резко сужается к низу и имеет форму клина. На максимальной глубине 270–289 см от «0» в узкой части клина поперек полости трещины в ее заполнении оказались лопатки и их обломки. Кости более объемные, черепа, трубчатые остались в средней части заполнения на гл. 154–190 см. Они как бы перекрыли центральную осевую часть жилы (рис. 4). Крупный бивень на гл. 140 см упирался толстым концом в восточный борт жилы, а тонкий конец его уходил вглубь до 189 см к центральной оси. В восточный борт жилы упирался бивень одного из черепов, черепная коробка которого находилась над центром трещины на гл. 154 см. В борт жилы упирался еще один небольшой бивень (рис. 5). Такое положение костей в заполнении жилы выделяется своей спецификой.

Криогенные структуры, вскрытые на стоянке Елисеевичи, начинаются немного выше основного слоя. Они заложены в верхней части лесса, но ниже горизонта ортзандов и опускаются до глубины 3 м. Небольшие мерзлотные трещины поздней генерации разбивают поверхность основного культурного слоя, раздвигают его на 20–30 см и доходят до глубины 120–125 см, т. е. на 50–60 см ниже горизонта находок. При вытаивании жил культурные остатки: мелкие кости, кремень, зола – сползают по краям трещины, очерчивая ее форму. Заполнение в таком случае – разнородное, пятнистое. Оно резко отличается от вмещающей породы. На горизонтальном срезе жилы под скоплением № 5 крупные кости концентрируются в средней части, иногда поперек полости, грунт между костями мало отличается по цвету и структуре от вмещающей породы. Положение крупных костей по центру жилы, характер грунта между ними, отсутствие видимых затеков по бортам жилы свидетельствуют об особом характере этого

Рис. 3. Елисеевичи. Скопление № 5; нижний ярус

1 – кости; 2 – бивни; 3 – черепа; 4 – борта жилы; 5 – глубина находок от репера; 6 – бивень с нарезками явления, до сих пор еще конкретно не понятого. Положение крупных костей в средней и нижней частях заполнения свидетельствует о том, что затягивание, сползание костей в жилу происходило из нижних горизонтов: сначала плоские, потом объемные, тяжелые. Создается впечатление, что конструкция была возведена еще в начальной стадии формирования полигонально-блочной системы. Древние строители сооружали что-то на ровной поверхности стояночного мыса. Возможно, криогенные процессы затронули этот участок после того, как жила древней генерации уже сформировалась, но не была заметна в рельефе. С развитием экстремальных условий, ростом ледяного заполнения трещины конструкция начала деформироваться и разрушаться, т. к. оказалась в краевой части блока. Жила проходила с восточной стороны конструкции. Люди покинули эту территорию, после чего деформированное сооружение перешло постепенно в погребенное состояние. Из этого можно сделать вывод, что первые разрушения возведенного сооружения были связаны не с деградацией мерзлоты, а, наоборот, с ростом жильного льда. Этим можно объяснить специфику переотложения и размещения крупных костей в центре жилы при деградации всей полигонально-блочной системы. Анализ взаимного расположения костей скопления № 5 и псевдоморфозы по жильному льду позволяет отнести конструкцию к более раннему времени, т. е. к начальной стадии формирования блочной системы. Основной слой с округлыми ямами с костями связан с затуханием криогенных процессов при уже сложившейся системе полигонов.

Скопление № 5 в настоящий момент представляет уникальное явление для культурного слоя стоянки. Это остатки наземной, незамкнутой конструкции

Рис. 4. Елисеевичи. Разрез скопления № 5 по линии А–Б (условные обозначения см. рис. 3)

типа основания навеса или заслона, открытого к востоку, т. е. к реке. Как было отмечено выше, под костями на желтом лессе с известковыми конкрециями отсутствуют не только очаги, но даже зольные пятна. Нет затеков золы и по западному борту псевдоморфозы. На память о своем пребывании древние обитатели оставили часть бивня с нарезками. Он был обнаружен в центре заполнения жилы, на кв. М-38–39 (рис. 3), на гл. 208 см ( Грехова , 1978. С. 249–253). Очевидно, бивень находился во внутренней части конструкции рядом с лопатками. Он обнаружен в средней части заполнения жилы среди лопаток и их обломков, т. е. бивень сползал вместе с ними.

Бивни с нарезками были обнаружены в раскопах 1935–1936 гг. Всего – три крупных и один фрагмент. Бивень № 1 (раскоп 1935 г.) находился в кв. 6. Тонким концом он был воткнут в грунт на гл. 183 см, толстый конец бивня был обращен к востоку и отмечен на гл. 138 см. Бивень 2 был найден в северной части раскопа 1936 г., на кв. 14, в трех метрах от костей так называемого «хода». Бивень 3 залегал в раскопе 1936 г. в кв. 40, к югу от «хода». Бивень 4 (крупный обломок) был найден в кв. 41, к югу от «хода». К. М. Поликарпович обратил внимание на то,

Рис. 5. Елисеевичи. Скопление № 5, борта жилы на гл. 140 см что бивни с нарезками на стоянке Елисеевичи – явление неслучайное, и высказал предположение, что нарезки могут являться счетными знаками (Поликарпович, 1968. С. 93). Обращает на себя внимание другой факт. Место находок бивней с нарезками в раскопах 1935–1936 гг. непосредственно связано с костями конструкции, разрушенной мерзлотной деформацией («ход»), т. е. находятся в положении бивня с нарезками, обнаруженного в 1972 г. Это совпадение требует более детального рассмотрения «хода» в системе общей структуры культурных остатков поселения. В коллективной монографии (Величко и др., 1997) «ход» рассматривается как псевдоморфоза по жильному льду, разрез которой показал переотложение отдельных элементов культурного слоя в ее заполнение при формировании блочно-полигональной системы (Там же. С. 56, 57. Рис. 19, 20). Археологический аспект этого объекта рассмотрен в статье Л. В. Греховой (1998).

К. М. Поликарпович рассматривал вскрытое скопление с исторической точки зрения и, в соответствии с духом того времени, уделял больше внимания интерпретации объектов, чем их анализу. В раскопе 1948 г. им подробно описан «очажный слой» как пол наземного жилища со «спальной ямой» в центре. В 1935 г. он уделил особое внимание скоплению «чуринг», окруженному черепами, в СВ части раскопа как святилищу и свидетельству существования у обитателей стоянки тотемизма. В 1936 г. его внимание привлекли два ряда плоских костей, которые он объяснял как ход от реки к жилищу, уничтоженному ямой на усадьбе Бесчастного. Соотношение этих объектов с окружающим слоем его интересовало меньше и слабо отражено в публикациях. Однако вопрос о разновременности находок возникал перед ним неоднократно.

В 1970 г. на стоянке впервые были обнаружены псевдоморфозы по жильному льду. Их детальное изучение продолжалось в 1970–80 гг., что привело к реконструкции полигонально-блочного рельефа на площади стоянки (Величко и др., 1997. С. 63. Рис. 25). В результате появилась новая источниковая база для пересмотра структуры культурного слоя на палеолитической стоянке Елисеевичи 1. Кроме того, появилась возможность новой интерпретации обнаруженных объектов: 1) обозначились костно-земляные конструкции, а также культурный слой около них на блоках полигональной системы; 2) разделение двух разновременных структур в южной части стоянки (очажный слой и спальная яма) поставило вопрос о двух разновременных горизонтах находок; 3) тип и форма скопления № 5, его расположение по отношению к псевдоморфозе и основному слою с округлыми ямами выделили его в особую структуру в общей системе культурных отложений. То, что «ход», заново изученный на месте расположения раскопа К. М. Поликарповича 1936 г., есть результат переотложения разрушенного мерзлотной жилой культурного слоя, является установленным фактом. Необходимо понять, какая конструкция была разрушена, а также – откуда шло переотложение археологического материала. Об ущербности источников для этой цели упоминалось не один раз. Определение «ход» используется как наиболее краткое и емкое обозначение данного объекта. В монографии 1997 г. «ход» получил обозначение как скопление 6 (рис. 1) (Там же. С. 114. Рис. 51).

Ледяная жила, разрушившая скопление 6, имела направление по линии СВ–ЮЗ и выходила к борту террасы. В 1976 г. была заложена траншея длиной 14 м, шириной до двух метров, как позволял обрыв. В траншее были вскрыты три квадрата, открывшие северо-восточную часть очажного слоя, угол раскопа 1948–1935 гг. Среди вскрытых находок следует отметить лопатку, суставная впадина которой наметилась на границе кв. ЕД-4 раскопа 1935 г. (в описи № 427 с глубинной отметкой 138 см). Она явилась репером, с помощью которого были пересчитаны все глубины находок и выведены на условный «0» раскопа (или траншеи) 1963 г., равный +50 см. В траншее 1976 г., кроме того, вскрыт восточный край раскопов 1935 и 1936 гг., «ступенька» 1936 г., яма 3 у самого края обрыва, расчистка геологическая 2–72 (кв. б-48) и угол раскопа 1963 г. «Ступенька» (не вскрытый в 1936 г. участок) сохранила квадраты 21, 28 и 35 северной части раскопа 1936 г. (б-47, а-47–46, по общей сетке) и часть восточной стенки. В разрезе восточной стенки в кв. б-47 обозначился культурный слой на глубине 60–80 см (от общего репера), чистая лессовая супесь под ним и верхняя часть псевдоморфозы над культурным слоем. В кв. а-47, 46 обозначился резкий провал кремня и костей по северному борту жилы от ямы 3 к оси деформации. Морозобойная жила отделила краевую часть блока, на котором находится костно-земляная конструкция (яма 3) от южной площадки (раскоп 1935 г.). Возникла ситуация, аналогичная взаимному расположению костей скопления № 5 и ямы 1. Поэтому материалы скопления № 5 могут быть использованы для сравнения обозначенных явлений, но есть и различия. Морозобойные трещины перпендикулярны друг другу (рис. 1). В продольном разрезе имеют наклон дна по оси, т. е. более мелкие и более глубокие участки. Жила под скоплением № 5 имеет более мелкую северо-западную часть и более глубокую юго-восточную.

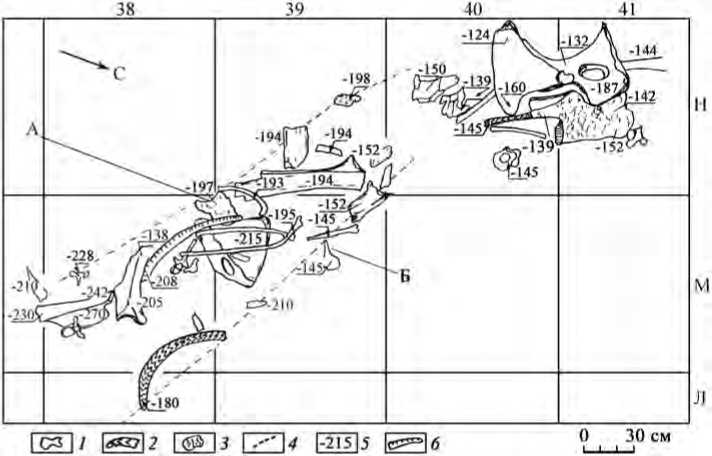

Яма 1 была расположена на блоке у северной, мелкой части псевдоморфозы. Жила-«ход» имеет более мелкую западную часть (раскоп 1936 г.) и макси- мально глубокую в восточной части. Яма 3 расположена на блоке в трех метрах севернее самой глубокой части жилы. Псевдоморфозы имеют различный характер бортов: более крутой и более пологий. Псевдоморфоза – «ход» имеет более крутой северный борт кв. А-46, б-46, 47, четко отсекая краевую часть блока с костно-земляными сооружениями. Южный борт расплывчатый с обширными сбросами культурных остатков (рис. 6). Псевдоморфоза скопления № 5 имеет четкий восточный борт и более пологий западный с просадками культурного слоя (скопление № 5). Глубина обеих структур по археологическому материалу одинаковая – 260–270 см.

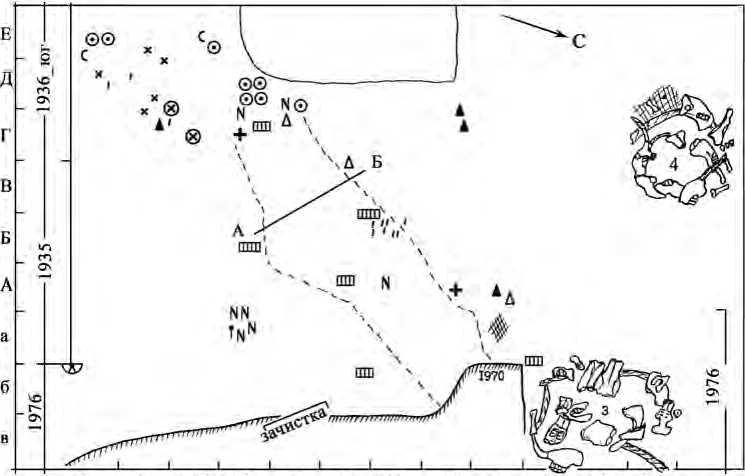

Рис. 6. Елисеевичи. План расположения костей скопления № 6

1 – основное скопление; 2 – «затек» за лопаткой; 3 – черепа; 4 – камни; 5 – зольные пятна; 6 – борт жилы; 7 – лопатки, тазовые (номера см. в тексте); 8 – бивни; 9 – номера костей (по К. М. Поликарповичу); 10 – глубина находок от репера

В результате анализа расположения псевдоморфоз на месте основного скопления каких-то конструкций можно выделить два четких блока полигональной системы, которые были освоены древним человеком (рис. 1). Блок 1 с округлыми костно-земляными конструкциями (основной слой) ограничен с юга псевдоморфозой – «ходом». С севера проходит трещина от кв. О-49, 50 в направлении ЮЗ–СВ. Она захватывает СЗ угол раскопа 1974 г. (разрез северной стенки раскопа опубликован: Величко, Грехова и др ., 1997. С. 52. Рис. 18), западную стенку раскопа 1978 г., а также СЗ угол раскопа 1963 г. Западный край блока определяет псевдоморфоза под скоплением № 5 и восточный обрыв берега. Размеры блока между крупными трещинами: по линии С–Ю – около 12 м, по линии В–З (от реки вглубь террасы, от ямы 3 до ямы 1) – 20 м. На блоке расположены ямы с костями 1, 2, 3, 4 (северная часть раскопа 1936 г. и раскоп 1963 г.).

Второй блок на археологическом материале прослеживается хуже. Это развалы нескольких строительных ярусов в раскопе 1935 г., южная часть раскопа 1936 г., южный угол раскопа 1946 г. Четкой структурой здесь является жила-«ход», которая определяет северный край блока. Западный край ограничен «замком» трещин в раскопах 1970–1972 гг. (кв. М-35, Л-36, 37), восточный разрушен обрывом, южный не определен, но хозяйственно-производственный комплекс расположен как раз в южной части этого блока и не затронут мерзлотными процессами. Размеры блока от «замка» на ЮЗ до обрыва – около 18 м. Площадка этого блока осваивалась древним человеком очень интенсивно и длительное время. Кроме производственного комплекса в южной части, существовавшего длительное время, северную часть занимает скопление крупных костей, особенно черепов мамонта, с углублением под ними, где обнаружена статуэтка и чу-ринги с орнаментом.

Детальный анализ архивного материала центральной части этого блока потребовал корректировки плана размещения культурных остатков (рис. 7). Псе-вдоморфоза-«ход» (скопление 6) продолжается до обрыва, где отмечены выходы ее «крыльев». Скопление 7 в центре раскопа 1935 г. ошибочно обозначено круглой формой, хотя это незамкнутое ограждение. План скопления 7 является результатом реконструкции по архивным данным расположения черепов в северной части блока 2. В состав скопления 7 входили, судя по описям, черепа мамонтов, трубчатые кости, бивни, лопатки. Размеры и положение некоторых костей в описи точно не указаны, поэтому они не были фиксированы на плане ( Грехова , 1993. С. 173–182. Рис. 3). Скопление имело форму полукруга диаметром более двух метров (расстояние от черепа 15 на востоке до черепа 19 на западе), открытого к северу. На момент раскопок черепа находились в различных положениях, но в основном на лобных костях, что свидетельствует о завале их с края в центр. По фото и описи только череп 15 стоял альвеолами вниз, но и он не был поставлен, а упал в яму, так как под его зубами находились чуринги с орнаментом и статуэтка. Под черепом 25 также находились чуринги с орнаментом. Яма глубиной 40–45 см была вырыта в рыхлом желтом лессе, имела плоское дно без углублений. Заполнена яма была зеленоватым суглинком, на котором на гл. 97–113 см от «0» обнаружены уникальные находки. В скоплении 7 есть еще один нижний (гл. 81–149 см) ярус черепов (20, 22, 26, 27), очень плохой сохранности. Некоторые из них оказались под черепами, упавшими в яму. Череп 20

Рис. 7. Елисеевичи 1. План центральной части стоянки (реконструкция)

1 – границы мерзлотной трещины; 2 – граница зольника под черепом 19, череп 27 под черепом 18, череп 22, по замечанию автора раскопок, закопан в землю до гл. 141 см, череп 27 (у западного края кв. Г-4, Д-4) отмечен на гл. 93 см, но рассыпался. В центре квадратов Г-3, Г-2 (гл. 135–146–166 см от «0») в описи отмечена куча неопределимых костей.

Вопрос о месте этого скопления в структуре культурных отложений стоянки остается открытым. Радиоуглеродных дат для этого участка нет. Формально конструкции из черепов, трубчатых, бивней, лопаток, тазовых над ямами характерны для основного слоя памятника. Глубина дна скопления 7 – 97–113 см – соответствует глубине дна ям с костями, но полукруглая, незамкнутая форма ограждения, нижний ярус черепов на глубине до 149 см и куча неопределимых костей в западной части кв. Г-3 не позволяют идентифицировать эти объекты. Предположение о том, что просадка культурных остатков на большую глубину связана с мерзлотными процессами ( Грехова , 1993. С. 180), остается предположением, так как в ограждении скопления 7 разрывов, провалов крупных костей не отмечено. Ограждение представляет собой плотную конструкцию. В дневнике К.М. Поликарповича есть запись, что в квадратах Б-1, 2, 3, 4 ниже 160–170 см (93–103 см от «0») никаких находок не было. Линия квадратов «Б», кв. В-1 отделяет скопление в кв. Г-4, Г-3, Г-2 от жилы-«хода» (рис. 1). Эти факты являются материалом к размышлению.

Концепция существования «хода» так увлекла К. М. Поликарповича, что он объединил в одну структуру различные элементы культурного слоя, расположенные на различных уровнях. Кости «хода» он оставил на месте, а раскоп засыпал. Раскопками 1976 г. кости хода были вскрыты (рис. 6). Они находились на трех различных уровнях вдоль псевдоморфозы по жильному льду (Грехова, 1998. С. 66–69). Весь грунт около костей был выбран. Методика раскопок К. М. Поликарповича была следующей: кости оставались на «попах», грунт вокруг них выбирался, а они подпирались палками, чтобы не падали. Как пишет автор раскопок, все пространство хода внутри и около костей снаружи было заполнено зеленым суглинком с зольными пятнами. По сторонам от стен хода залегал желтый лесс (Поликарпович, 1940. С. 288). Кости хода, таким образом, находились в середине заполнения жилы – в зеленом суглинке. Наиболее четко определилось положение костей в восточной, самой глубокой части псевдоморфозы по жильному льду. Это кости у южного борта жилы: 7, 8, 9, 10, 11 на глубине 115–123 см – и две кости в центре заполнения: 1 на глубине 153 см, 2 – 114 см. Под костью 2 на гл. 64–208 см обнаружились остатки черепа. Затек культурных остатков по дну трещины отмечен в кв. 40–41 (по плану 1976 г.) на глубине до 260 см, где трещина сужается до 40 см, а в слоистых песках ширина ее составляет 20–30 см. По данным описи (архив ИЭ. Ф. К1. Оп. 2. № 735), на соседних участках северной части раскопа 1936 г. основной культурный слой, включая черепа, залегает с небольшим наклоном краевой части блока к борту жилы.

При разборке костей нижней группы были обнаружены участки очень сложной деформации в зоне костей 9, 10, 11 «хода», на кв. 2, 6 раскопа 1935 г. Здесь обнаружены неопределимые обломки костей, обломки бивней, зольная масса, кремень, камни. Наибольший интерес представляет обломок конца бивня длиной около 1 м, залегающий наклонно к центру жилы на гл. 150–177 см. Перекоп 1936 г. разрушил только его верхнюю часть и не дошел нескольких сантиметров до тонкого конца. Под тонким концом бивня на гл. 177 см – затек зольной массы, которая почти вертикально опускается в трещину. Рядом с толстым концом бивня на желтом лессе находился обломок конца еще одного бивня, очень плохой сохранности (рис. 8). На фото хорошо видна разница глубины залегания тазовой кости 12 (101, 121) и наклонного бивня в нетронутом грунте. Этот «затек» культурных остатков может быть «подтянут» только с южной стороны трещины из квадратов 2, 6 раскопа 1935 г. Явление пока непонятое, так как в описи 1935 г. на квадратах 1, 2, 3, 4 ниже 100–110 см никаких находок не отмечено. Возможно, этот «затек» связан с мерзлотными процессами на северных квадратах раскопа 1935 г. ( Грехова , 1998. С. 68). В центральной части этого раскопа ограждение скопления 7, как было отмечено, не имеет следов морозобойных процессов. Можно предположить, что это явление связано с более ранней мерзлотной структурой.

Верхняя, западная, часть «хода» связана с самым высоким уровнем залегания культурного слоя на площади стоянки. К. М. Поликарпович не один раз отмечал резкое повышение культурного слоя в западном направлении. Это как раз южные квадраты раскопа 1936 г., западная часть блока 2. В такой ситуации К. М. Поликарповичу пришлось поднимать «горизонталь» для отметок глубины. Находки лежали совсем неглубоко. При пересчете глубины находок на общий репер черепа и крупные кости на этих участках имеют положительные отметки. Другой участок площади стоянки с положительными отметками обозначился в раскопе 3 (1974 г.) на расстоянии 28 м от борта вглубь террасы.

Рис. 8. Елисеевичи. Затек культурного слоя по трещине в скоплении № 6

Череп 19 в квадрате 49\52 «как звено южной стенки» был оставлен на месте, а бивень с южной стороны его был снят с глубинными отметками (+29/–38). Череп 19 занимает самое высокое положение даже среди черепов, бивней, лопаток, тазовых на соседних участках южной части раскопа 1936 г. В 1976 г. не удалось обнаружить этот череп, очевидно, он все-таки разрушился при засыпке раскопа. Но в том же 1976 г. обнаружился обломок тазовой кости, стоящий вертикально на глубине 04–57 см. Также вертикально с небольшим наклоном стоит плечевая кость мамонта (гл. +9–57). Между ними, обломком тазовой и плечом, находился череп 16 (гл. +2–42), но он не входил в концепцию «хода» и был снят.

Верхняя группа костей «хода», таким образом, расположена на самых высоких участках блока 2 и не затронута мерзлотными процессами. Есть замечание автора раскопок о существовании в восточной части кв. 45 «порога», где на глубине 76–88 см начинается очажный слой. Ниже очажного слоя находок нет. «Порог» – это борт небольшой жилы направлением ЮВ–СЗ, которая прошла с восточной стороны высоких участков. Эта жила зафиксирована в разрезе В–Г (Величко и др., 1997. С. 55, 56. Рис. 19, 20). Особенностью этого участка является то, что просадки культурного слоя над этой жилой незначительны. Возможно, это связано с направлением жилы по линии СЗ–ЮВ (нет выхода к борту террасы). Квадрат 45 заполнен крупными костями начиная с самого высокого уровня. Череп 17 стоит на очажном слое на гл. 22–88 см, лопатка в центре квадрата лежит на гл. 38–47 см, наклонная к центру деформации лопатка имеет глубину 75–125 см «остаток скопления» (№ 1435–1453 по описи), кремень, мелкие кости, уголь проникают до глубины 89–113–136 см. Очевидно, это результат «стекания» культурных остатков по борту жилы. В «замок» двух жил попала средняя группа костей «хода» (квадраты 1, 2, 5, 6 по плану 1935 г.). По опубликованному общему плану (Поликарпович, 1968. Приложение), все пространство над костями хода и северной части раскопа 1936 г. завалено костями. Между «стенками» «хода» также плотно лежат кости. Остается не очень понятной характеристика, данная автором раскопок этому участку. Слой костей залегал горизонтально в лессе, очевидно, на поверхности древней почвы. Эта поверхность почвы находилась на уровне верхних частей тазов, лопаток и др. костей. Стены уходят вглубь на 50–60 см (Поликарпович, 1941. С. 32–37; 1940. С. 288). Крупные кости хода оказались перекрыты горизонтальным слоем других костей более мелких. Материал, очевидно, переотложен с более высоких участков залегания культурных остатков. По отношению к средней группе костей, в псевдоморфозе это западная часть блока 2 (раскоп 1936 г.) и ямы гумна. При первом посещении стоянки в 1930 г. К. М. Поликарпович отмечал высокое положение костей (1 м от поверхности) во всех стенках ямы (Поликарпович, 1932. С. 156–160). Смыв или сброс костей (ребер, и их обломков, зубов, позвонков) с верхних участков происходил в то время, когда кости, просевшие в среднюю часть псевдоморфозы, переходили уже в погребенное состояние, и поэтому перекрывающий их слой залегает горизонтально. Временной разрыв является фактом, но продолжительность его неясна. Сброс концентрируется над костями средней группы в деформации (рис. 6). По данным раскопок 1976 г., четыре кости (15, 14, 13, 12) по южному борту имеют глубину 110–138 см. Три кости (3, 4, 5) находились на глубине 92–148 см. Кости 15, 14, 13, 12 представляют собой плотную связку, остатки какой-то конструкции, оказавшейся в середине жилы при образовании псевдоморфозы. Расстояние от тазовой кости 14 до тазовой кости 5 (северный борт) составляет 50 см. Между ними, но вплотную к тазовой 14, на глубине 63 см находился череп мамонта (по описи 1935 г. № 363). Этот факт подтверждает завал не только мелких костей с верхних участков на уже погребенные кости хода. Восточнее «замка» трещин на квадратах 6, 2, 3 раскопа 1935 г. и квадратах 40, 41, 34 раскопа 1936 г. идет четкое интенсивное скольжение культурных остатков по наклонному дну псевдоморфозы в сторону борта террасы. Сложные криогенные и посткриогенные процессы на этом участке не позволяют представить древнюю конструкцию, которая, несомненно, существовала и была разрушена при росте жилы. Можно только предполагать (по плотности костей по южному борту), что она имела вытянутые формы и относилась к развалам сооружений в центральной части блока 2. Анализ расположения костей «хода» и их соотношения с культурными остатками на соседних участках выявил самый высокий уровень находок в западной части блока 2, с которого идет сброс материала на более низкий уровень, на участки погребенного культурного слоя. Временной разрыв пока не устанавливается. Западная часть блока 2 (раскоп 1936 г.) представлена очень интересными группировками из черепов, бивней, лопаток, тазовых и трубчатых костей, детальные планы которых отсутствуют. Под многими костями прослеживался здесь очажный слой. К этим группировкам относится западная, самая высокая часть «хода», обозначенного К. М. Поликарповичем. Существенным моментом в понимании структуры слоя и материалом к размышлению является размещение костяных поделок и индивидуальных предметов в раскопе 1936 г. Иглы, шилья, бусы, раковины, бивни с резьбой размещаются в основном в западной части блока 2 среди крупных костей, небольшое количество их найдено в южной, краевой, части блока 1, также между костями мамонта (рис. 9). Аналогичный материал насыщал очажный слой в раскопе 1948 г.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0

| Л | 1 1 Т | 2 | N | 3 | am | 4 | O | 5 | A | 6 | ' | 7 | A | 8 | © | 9 | c | 10 | * | 11

Рис. 9. Елисеевичи 1. План расположения индивидуальных находок в центральной части стоянки

1 – фигурка мамонта; 2 – статуэтка; 3 – чуринги с орнаментом; 4 – бивни с нарезками; 5 – мотыга;

6 – стержни; острия; 7 – иглы; 8 – шилья; 9 – бусы; 10 – раковины; 11 – обработанная кость

В итоге структура, обозначенная К. М. Поликарповичем как «ход», содержит три различных элемента слоя. Самый верхний – кости 17, 16, 6 – относится к комплексам западной части блока 2. Это «бугор», не затронутый мерзлотными процессами. Средний связан с незначительной просадкой какой-то конструкции в «замке» морозобойных трещин (кости 15–12 по южному борту, а также кости 4 и 5 – по северному). Кости нижней части «хода» (11–7 – по южному и 1–3 – по северному борту) представляют смыв по дну жилы части разрушенной конструкции к краю террасы. За костями 11–9 с южной стороны в разрезе псевдоморфозы обнаружилось «гнездо» культурных остатков на глубине 150–172 см. Это обломок конца бивня длиной около 1 м, лежавший наклонно в сторону жилы в кв. 2 и 6 раскопа 1935 г. В разрезе видно, что тонкий конец бивня находился под костью 12 – в заполнении жилы на гл. 172 см, т. е. на 51 см ниже этой кости. Частью какого слоя является это «гнездо», определить трудно.

Вопрос о нескольких слоях культурных остатков на стоянке Елисеевичи 1, поставленный К. М. Поликарповичем в начале исследования памятника, в конкретном выражении остается нерешенным, но постепенно проясняется. Палеогеографические исследования, начатые в 1972 г., вскрыли мощную полигонально-блочную систему на площади стояночного мыса и заставили пересмотреть динамику взаимодействия древнего человека и природной среды. В центре исследованной К. М. Поликарповичем площади выделяются два крупных блока полигональной системы, на которых сосредотачивалась жизнь древних поселенцев в различные периоды их появления на этом мысу.

Подводя итог изложенному материалу, надо признать, что единой структуры культурных отложений на стоянке Елисеевичи 1 нет. Есть четкий горизонт распространения археологического материала на большой площади (раскопы 1970, 1972, 1974, 1978, 1963 гг.), который можно назвать основным слоем. Исключение составляют крайние квадраты раскопа 1974 г. Он представлен конструкциями из крупных костей мамонта над округлыми ямами размером 200–300 см в диаметре и глубиной 40–60 см и невыразительным слоем: обломками ребер, бивней, трубчатых и зольными пятнами около них. Кремневая индустрия основного слоя мало выразительна, представлена, главным образом, резцами с преобладанием типа бокового ретушного резца, незначительным количеством пластин с притупленным краем, единичными формами скребков. Индивидуальных форм, определяющих культуру или время, нет ( Грехова , 1987). Основой горизонт имеет достаточно определенную временную привязку. Ровные, дренажированные плоскости блоков хорошо видны в древнем рельефе, и именно их осваивают древние строители. Это время заключительных этапов формирования полигональной системы до перехода ее в погребенное состояние. Поверхность культурного горизонта в краевых частях блоков разбита мелкими моро-зобойными трещинами. Очевидно, развалины прежних сооружений были еще видны в рельефе. Некоторые крупные кости: черепа, бивни, тазовые, лопатки, трубчатые – использовались как строительный материал новыми поселенцами. В яме 4, на дне вдоль стенки, находился очень крупный бивень мамонта, который не мог принадлежать ни одному из обнаруженных черепов. О вторичном использовании крупных костей в яме 1 уже говорилось. К этому горизонту с костно-земляными конструкциями можно отнести яму в южной части блока 2 под очажным слоем. Несмотря на то, что она крупнее ям в центральной части блока 1, конструкция ее внутренней части сопоставима с ямой 2 ( Грехова , 1985. С. 9–13). В обоих объектах края ям на уровне пола были укреплены трубчатыми костями и лопатками. Пол ровный, наклонный, без углублений и следов очага, высота стенок ям около 40 см. Яма была перекрыта очажным слоем (площадка хозяйственно-производственного комплекса), но является самостоятельным элементом слоя, более древним. Это единственное место на стояночном мысу, где четко фиксируется связь объектов и их временная последовательность.

Другие свидетельства присутствия древнего человека на стояночном мысу представлены отдельными объектами и «гнездами» культурных остатков на различных уровнях и расстояниях по отношению к основному горизонту находок. Таким объектом является скопление № 5, вскрытое в раскопах 1970 и 1972 гг. Оно расположено в краевой части блока на расстоянии 50–57 см от зольника основного слоя (но на 50–60 см ниже его) и около двух метров от ямы 2. Это мощная конструкция наземного типа, состоящая из черепов, трубчатых, бивней, тазовых, лопаток, вытянутой формы размером 3,6 х 2 м, открытая к реке, что принципиально отличает ее от костно-земляных конструкций основного горизонта. Вертикальный и горизонтальный срезы морозобойной жилы, прошедшие с ее восточной стороны, позволяют предположить, что время создания этой конструкции относится к начальной стадии формирования полигональной системы. Ледяная жила не выделялась в рельефе и не учитывалась древними строителями. Рост жилы деформировал сооружение, и оно перешло в погребенное состояние. Процесс переотложения археологического материала связан со временем общей деградации мерзлоты. В заполнении жилы найден очень крупный бивень. Погребенное состояние разрушенной конструкции наблюдалось в заполнении жилы-«хода», где на погребенные крупные кости происходил сброс материала с верхних участков.

Поздние поселенцы оставили мощный хозяйственно-производственный комплекс в южной части блока 2. Он не был затронут морозобойными процессами, имеет ровную поверхность по всей площади. Возможно, этот участок имел какую-то ограду со стороны реки, так как граница очажной массы и желтого лесса очень четко определяется на стыке раскопов 1935–1948 гг. В раскопе 1935 г. преградой для его распространения в северном направлении является скопление крупных костей ( Грехова , 1993. С. 173-180). Возможно, к этому времени относятся наземные группировки костей в западной части блока 2, на очень высоком уровне залегания («бугор»). На это также указывает и сходство материальной культуры (костяная индустрия, украшения), и присутствие зольной массы под костями в обоих объектах. К «гнездам» культурных остатков надо отнести нижний ярус костей на гл. 125–138, 141–149 см в центре блока 2 (скопление 7); наклонный бивень на краю трещины с подстилающим его зольником на гл. 150–172 см, вскрытый в разрезе псевдоморфозы-«хода». По положению бивня и вертикального «затека» зольной массы в нижнюю часть жилы можно представить, что это «гнездо» связано со временем закладки жил полигональной системы и относится к более раннему времени, чем основной горизонт.

Вопрос о времени и месте в структуре культурных отложений стоянки Елисеевичи 1 женской статуэтки и чуринг с орнаментом остается открытым по нескольким обстоятельствам. При реконструкции по описям плана 1935 г. ( Грехова , 1993. С. 173-182. Рис. 3) обозначилась яма, у края которой они находились. Оградка ямы из крупных костей мамонта имела форму полукруга, открытого к северу, что отличает ее от замкнутых ям основного горизонта, но глубина залегания уникальных предметов соответствует глубине дна округлых ям.

Особо следует выделить раскоп № 3 1974 г. ( Грехова , 1974). Характер археологического материала на квадратах 49–51, «Ч–Щ», резко меняется по отношению к горизонту находок на соседних участках раскопа 1974 г. Здесь, на глубине 4–5 см от «0», вскрыта золисто-углистая масса толщиной около 8 см, расположенная по дуге шириной 5–20 см, по хорде 260 см. Внутри дуги – большое количество кремня, в основном представленное дебитажем. Крупные кости (обломки тазовых, трубчатых) возвышались над зольной массой (+5, +10 см) и уходили вглубь (в лесс) до 40 см, т. е. на 30 см ниже зольной массы. Горизонт находок разбит небольшими трещинами. Минимальные минусовые и плюсовые отметки глубины находок в раскопе № 3 1974 г. – это не просто повышение культурного слоя, а новый, другой горизонт залегания археологического материала. Раскоп № 3 1974 г., находящийся в краевой западной части вскрытой площади, является краевой частью другой жилой площадки, оставленной другой группой населения.

Для Елисеевической стоянки имеется небольшая серия углеродных дат, полученных в различных лабораториях ( Величко и др. , 1997. С. 76. Табл. 1). Даты указывают на три временные группы с небольшим разрывом (в пределах допуска) между ними. Сложная структура культурных отложений стоянки Елисеевичи 1 ставит много вопросов общего плана. В частности, вопрос о нашем представлении о жизнедеятельности и подвижности различных групп позднепалеолитического населения. На стоянке Елисеевичи 1 нет единого слоя. Есть различные по площади и уровню залегания жилые площадки на стояночном мысу, которые в различные временные интервалы занимала одна группа (основной слой) или другие группы поселенцев с различными традициями строительной техники и различными представлениями о пространстве и месте себя в этом пространстве. Материальная культура стоянки Елисеевичи 1 не имеет аналогий среди памятников позднего палеолита Днепровского бассейна. Ведущей формой кремневой индустрии, как и на других стоянках, является резец, но соотношение типов внутри класса в материалах Елисеевичей 1 отличается от соотношений внутри этого класса на других стоянках. На фоне преобладания резцов, особенно выделяется класс индивидуальных форм, которые с первого взгляда не образуют серий. Но именно эта категория предметов требует пристального внимания и связь отдельных форм с определенными объектами или участками может дать интересные результаты. Стоянка Елисеевичи 1 до сих пор является «непознанным» объектом и требует длительного и тщательного изучения.

Список литературы Структура культурного слоя стоянки Елисеевичи по материалам раскопок 1970-1980 гг

- Величко А.А., Грехова Л.В., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И., 1997. Первобытный человек в экстремальных условиях природной среды. Стоянки Елисеевичи. М.: ГИМ. 186 с.

- Грехова Л.В., 1974. Отчет о работе Деснинской экспедиции ГИМ в 1974 г.//Архив ИА РАН. Р-1.

- Грехова Л.В., 1978. Бивень с нарезками из стоянки Елисеевичи//СА. № 2. С. 249-263.

- Грехова Л.В., 1985. Костно-земляные конструкции на позденепалеолитической стоянке Елисеевичи//Труды ГИМ. Вып. 60. С. 4-25.

- Грехова Л.В., 1987. Кремневый комплекс стоянки Елисеевичи//СА. № 4. С. 123-139.

- Грехова Л.В., 1993. Опыт реконструкции по архивным данным утРАченного плана 1935 г. палеолитической стоянки Елисеевичи.//РА. № 4. С. 173-182.

- Грехова Л.В., 1998. О формах скоплений костей мамонта на позднепалеолитической стоянке Елисеевичи//Труды ГИМ. Вып. 98. С. 60-69.

- Поликарпович К.М., 1932. Палеолит на р. Судасьц (водозобор р. Дзясны)//Працы сэкцьп археалогii Iнстытута гiсторыi Беларускай Акадэмii навук. Т. III. Менск. С. 156-160.

- Поликарпович К.М., 1940. Работы по палеолиту в Западной области в 1936 г//СА. № 5. С. 285-290.

- Поликарпович К.М., 1941. Археологические исследования в дер. Елисеевичи 1934-1936 гг.//Археологические исследования в РСФСР 1934-1936: Краткие отчеты и сведения/Под ред. В.В. Гольмстен. М.; Л.: Академия наук СССР. С. 32-37.

- Поликарпович К.М., 1968. Палеолит верхнего Поднепровья. Минск: Наука и техника. 202 с.