Структура летних сообществ птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири

Автор: Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, Гулгенов Алексей Зориктуевич, Гулгенов Сергей Жаргалович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью явилось выявление особенностей эколого-систематической структуры летнего населения птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири - полей, залежей и сельских населенных пунктов. На полях отмечено в весенне-летний период 33 вида, на бурьянистых залежах - 36 видов птиц. На полях все виды являются визитерами, отмечено очень редкое гнездование двух видов (полевого жаворонка и степного конька на овсяном поле). На бурьянистых залежах отмечено 6 гнездящихся видов, остальные являются визитерами. Плотность птиц в агроценозах очень низкая в связи с плохими экологическими условиями. Население птиц сельских населенных пунктов в степных ландшафтах Байкальской Сибири относительно богато и разнообразно в видовом и экологическом отношении. Зарегистрировано 26 видов, в том числе 16 гнездящихся видов. Основу синантропных сообществ птиц составляют типичные для Южной Сибири виды (голуби, некоторые виды врановых, воробьи и др.). Региональную специфичность населению птиц сел в степи придает гнездование в них некоторых видов как каменный воробей, сибирская горихвостка. Установлено влияние естественных биотопов, окружающих населенные пункты, на структуру их фауны, особенно на разнообразие визитеров. Выявлены небольшие географические различия в структуре населения птиц разных районов Байкальской Сибири.

Байкальская сибирь, птицы, структура орнитокомплексов, степные экосистемы, населенные пункты

Короткий адрес: https://sciup.org/148317835

IDR: 148317835 | УДК: 598.2/

Текст научной статьи Структура летних сообществ птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири

Самыми неустойчивыми и часто меняющимися экосистемами являются антропогенные экосистемы. Условия обитания животных в антропогенных экосистемах во многом отличаются от таковых в естественных биогеоценозах. Тем не менее их активно населяют многие виды животных, появились группы, предпочитающие или даже облигатно обитающие в антропогенных экосистемах.

Животные трансформированных человеком экосистем привлекают внимание многих специалистов, к настоящему времени накопилось огромное количество научных работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако эти исследования распределены неравномерно по разным регионам. В Байкальской Сибири, где проведены наши исследования, больше внимания уделено птицам населенных пунктов [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Животные других антропогенных экосистем, в частности агроценозов, которые являются самыми масштабными по площади среди всех антропогенных экосистем региона, оказались слабо исследованными [12].

Целью данной статьи явилось выявление особенностей экологосистематической структуры летнего населения птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири ― полей, залежей и сельских населенных пунктов.

Районы исследований. Материал и методика

Степные ландшафты занимают межгорные котловины во всех районах Байкальской Сибири. Они подвержены наибольшей антропогенной нагрузке. Здесь размещены практически все населенные пункты региона, агроценозы, пастбища и др. Основная посевная культура ― пшеница. После 1992 г. значительная часть пашен была заброшена, она превратилась в залежи. Сукцессионные процессы на них идут медленно из-за сухих климатических условий.

Работа основана на материалах полевых исследований птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири, собранных нами преимущественно в 2010-2015 гг., а также привлечены некоторые наши данные предыдущих лет (с 1975 г.).

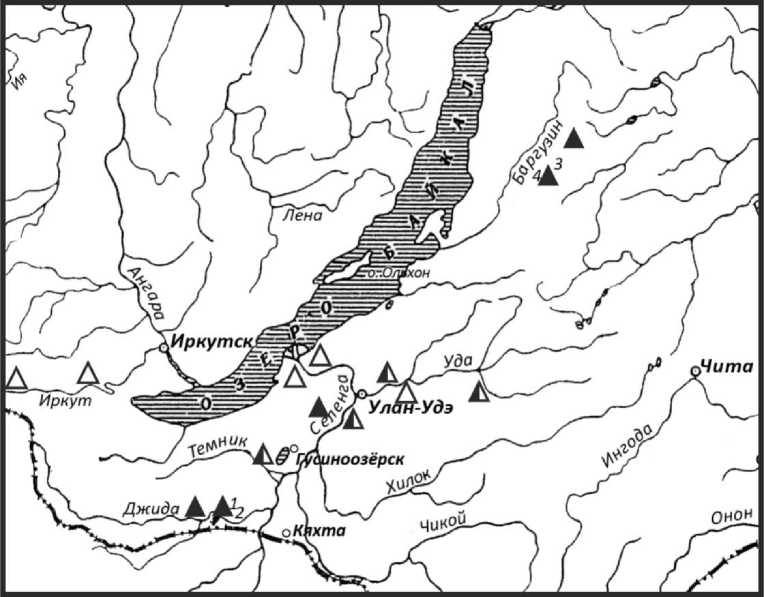

Стационарные исследования, охватывающие в основном период с апреля по август, проведены нами в долине р. Баргузин (2010-2013 гг.), Иволгинской котловине (окр. г. Улан-Удэ, 2010-2015 гг.). В мае-июне 2012-2014 гг. неоднократно посещены долина р. Джида (окр. Верхнего и Нижнего степных озер, Боргойская котловина) и долина р. Удунга (окр. с. Удунга, Гусиноозерская котловина).

Рис. 1. Районы полевых работ авторов в Байкальской Сибири и на прилегающих территориях (2010-2015 гг.). Обозначения: ▲ ― районы стационарных работ; л ― районы полустационарных работ; △ ― районы кратковремен- ных работ

Структура фауны и населения птиц анализировали по следующим характеристикам: статус пребывания вида в регионе, экологическая связь вида с биотопом и обилие (плотность) вида.

В основу характеристики экологической связи вида с биотопом заложен биофункциональный (размножение, питание, отдых и т.д.) и временной (постоянный, периодический, случайный) характер пребывания его в биотопе. Были выделены четыре группы птиц: 1) размножающиеся в данном биотопе (Разм); 2) обычные визитеры (Во); 3) транзитные визитеры (Вт); 4) случайные визитеры (Вс).

Обилие или плотность особей видов рассчитана по результатам учетов. Для учета численности птиц использовать два разных метода ― точечный учет и маршрутный учет (пешие и автомобильные учеты) [17]. Летящих птиц в зависимости от их поведения (например, хищник кружится в поисках жертвы) относили к данному биотопу или явно транзитных птиц фиксировали, но не учитывали при обработке материала. В каждом выбранном нами биотопе проводили 2-4 повторных пеших учетов. При характеристике населения использовали шкалу оценок обилия А. П. Кузякина (1962) [17]. По усредненным показателям плотности виды разделены на 5 групп в соответствии принципа бальных оценок [17,18]: «++++» — очень многочисленный (более 100 ос/км2), «+++» — многочисленный — (10,1-100 ос/км2), «++» — обычный (1,1-10,0 ос/км2), «+» — редкий (0,1-1,0 ос/км2) и (+) — очень редкий (менее 0,1 ос/км2). Первые три группы составляют группу фоновых видов.

Номенклатура и порядок расположения видов в работе даны по Е. А. Коблик и В. Ю. Архипов (2014) [20].

Результаты и обсуждение

Птицы полей и залежей

Более половины территории степных ландшафтов Байкальской Сибири в течение около 100 лет интенсивно используется под посевы зерновых культур. Лишь в последние два десятилетия из сельскохозяйственного оборота было выведено более 50-60% площадей пахотных земель. Сегодня они с трудом восстанавливаются не только из-за сильной деградации, но и из-за сухих климатических условий.

Нами изучены орнитокомплексы полей, ежегодно использующих под посевы пшеницы, а также залежи, находящиеся на бурьянистой стадии. Исследованные нами залежи имели разный возраст (от 2 до 7 лет). Нехватка влаги из-за затянувшегося засушливого периода в последние 15-20 лет сильно повлияла на их развитие, сукцессионные процессы их замедлились. Те залежи, которые перешли на следующую стадию развития, нами ниже не рассматриваются. Структура их орнитокомплексов близка к окружающим степям.

Поля и залежи часто располагаются по соседству. Вплотную к краям полей и залежей подходят степные биотопы. Поля обычно состоят из участков, которые разделены узкими (до 5-10 м) целинными степными сильно деградированными полосами. На этих полосах местами закрепляются небольшие караганниковые или кизильниковые кустарники, редкие одиночные ильмы. Поэтому видовой состав птиц и их характер экологической связи с полями и залежами во многом зависит от окружающих их биотопов.

Приведенные ниже материалы собраны в долине р. Джида и Иволгин-ской котловине. В список не включены птицы пересекающие поля и залежи без остановки в транзитном полете. Всего в поздне-весенне-летний период на полях отмечено 33 вида, на бурьянистых залежах — 36 видов птиц (табл. 1).

Таблица 1

Видовое и экологическое разнообразие птиц полей и залежей в долине р. Джида и Иволгинской котловины в поздне-весенне-летний период*

|

№ |

Вид |

Характер обитания в биотопе |

Обилие видов |

|

1. |

Бородатая куропатка Perdix dauurica |

Во/Разм |

(+)/+ |

|

2. |

Перепел Coturnix coturnix |

-/Во |

-/(+) |

|

3. |

Огарь Tadorna ferruginea |

Во(Р)/Во |

+/+ |

|

4. |

Степная пустельга Falco naumanni |

Во/Во |

+/+ |

|

5. |

Пустельга Falco tinnunculus |

Во/Во |

+/++ |

|

6. |

Амурский кобчик Falco amurensis |

Вт/Вт |

+/+ |

|

7. |

Балобан Falco cherrug |

Вс/Вс |

-/(+) |

|

8. |

Черный коршун Milvus migrans |

Во/Во |

-/+ |

|

9. |

Черный гриф Aegypius monachus** |

Во/Во |

(+)/(+) |

|

10. |

Полевой лунь Circus cyaneus |

-/Вс |

-/(+) |

|

11. |

Мохноногий курганник Buteo hemilasius |

Во/Во |

+/+ |

|

12. |

Степной орел Aquila nipalensis** |

Во/Во |

+/+ |

|

13. |

Красавка Anthropoides virgo |

Во/Во |

+/++ |

|

14. |

Дрофа Otis tarda** |

Во/Во |

+/+ |

|

15. |

Сизый голубь Columba livia |

Во/Во |

+/+ |

|

16. |

Скальный голубь Columba rupestris |

Во/Во |

+/++ |

|

17. |

Большая горлица Streptopelia orientalis |

Во/Во |

+/+ |

|

18. |

Удод Upupa epops |

Во/Во |

+/+ |

|

19. |

Монгольский жаворонок Melanocoripha mongolica** |

Во/Разм |

+/+ |

|

20. |

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris |

Во/Разм |

+/++ |

|

21. |

Полевой жаворонок Alauda arvensis |

Во/Разм |

+/+ |

|

22. |

Степной конек Anthus richardi |

Вс/Вс |

-/(+) |

|

23. |

Белая трясогузка Motacilla alba |

Вс/Вс |

(+)/(+) |

|

24. |

Каменка Oenanthe oenanthe |

Во/Разм |

+/+ |

|

25. |

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina |

Во/Разм |

+/+ |

|

26. |

Сорока Pica pica |

Во/Во |

+/+ |

|

27. |

Даурская галка Corvus dauuricus |

Во/Во |

+/++ |

|

28. |

Грач Corvus frugilegus |

Во/Во |

++/+ |

|

29. |

Восточная черная ворона Corvus orientalis |

Во/Во |

+/+ |

|

30. |

Ворон Corvus corax |

Во/Во |

-/+ |

|

31. |

Домовый воробей Passer domesticus |

Во/Во |

+/+ |

|

32. |

Полевой воробей Passer montanus |

Во/Во |

+/++ |

|

33. |

Каменный воробей Petroniapetronia** |

Во/Во |

+/+ |

|

34. |

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala |

Во/Во |

+/+ |

|

35. |

Красноухая овсянка Emberiza cioides |

Вс/Вс |

(+)/+ |

|

36. |

Овсянка-крошка Ocyris pusillus |

-/Вт |

(+)/(+) |

* В числителе приводятся данные по полям, в знаменателе — по залежам.

** Эти виды не отмечены в Иволгинской котловин, но обитают в долине р. Джида.

Пшеничные пол я, как видно из табл. 1, оказались абсолютно не пригодными для гнездования птиц. Весной с конца апреля и начала мая начинается распашка полей и посев пшеницы. В этот период большинство наземногнез-дящихся видов птиц еще не приступают к размножению. Раннегнездящихся видов (бородатая куропатка, монгольский, рогатый, полевой жаворонки) пашни не привлекают как гнездовой биотоп, хотя до начала вспашки они редко посещают их кормления. Иногда находили гнезда рогатых жаворонков на межах, не распаханных целинных полосах между участками пашен. Редкое гнездование полевого жаворонка и степного конька нами зарегистрировано только на посевах овса в конце июня в окр. оз. Щучьего в Гусиноозерской котловине. Участок был небольшим (около 2,0 га) и располагался в низине в окружении сухих степей, напоминал луг с травостоем высотой 40-50 см. Эта была, вероятно, вторая кладка полевого жаворонка и поздняя кладка степного конька. Один раз в конце апреля на поле в долине р. Джида нашли гнездо огаря под кучей соломы.

Пашни до посева пшеницы посещают многие виды в поисках корма. Хищники охотятся на мышевидных грызунов, семеноядные птицы собирают прошлогодние остатки зерна и семена сорняков. После посева их численность резко падает, некоторые виды прекращают посещение.

Залежи в отличие от пашен более привлекательны для птиц из-за стабильности условий, хотя защитные и кормовые условия для птиц нельзя считать вполне удовлетворительными.

Появляются редко гнездящиеся виды (бородатая куропатка, монгольский, рогатый и полевой жаворонки, каменка и каменка-плясунья в норах длиннохвостых сусликов). Они часто располагают свои гнезда ближе к окраинам залежей.

Большинство видов залежей является визитерами. Из-за плохих экологических условий обилие всех видов очень низкое, лишь в отдельных местах (например, вблизи населенных пунктов) в мае и начале июня, когда в других биотопах еще слаба кормовая база, некоторые виды (скалистый голубь, грач, даурская галка, полевой воробей) относительно часто посещают залежи. В середине лета птиц очень мало на залежах. К осени, когда созревают семена сорняков, залежи вновь интенсивно начинают посещать стаи полевых воробьев.

В целом, пашни и залежи в степных ландшафтах Байкальской Сибири из-за плохих экологических условий мало посещаются птицами. Постоянных размножающихся обитателей ― единицы. Поля становятся привлекательными для семеноядных птиц после уборки урожая. Сюда же поселяются некоторые виды грызунов и за ними появляются некоторые хищные птицы.

Птицы сельских населенных пунктов

Ниже приводим результаты весенне-летних исследований, проведенных нами и нашими коллегами по двум селам в долине р. Джида (с. Бело-озерск) и Баргузинской котловине (с. Арзгун). Выбор этих сел продиктовано тем, что они являются типичными степными сельскими населенными пунктами для региона. Существенной разницы в структуре орнитокомплексов других сел не будет. Эти два села отличаются по географическому расположению. Белоозерск находится на юге Байкальской Сибири ― в Селенгин-ском Забайкалья, а с. Арзгун на севере ― в Восточном Прибайкалье. Села небольшие (не более 250-300 дворов), состоящие преимущественно из одноэтажных деревянных построек с приусадебными огородами и постройками для скота.

Село Белоозерск расположено среди степей в долине р. Джида, только с юга к нему примыкает соленое озеро Верхнее Белое. Село Арзгун находится среди степей в долине р. Баргузин, с одной стороны протекает р. Гар-га, с другой ― в небольшом удалении начинается сосновый лес на склонах Икатского хребта. Оба населенных пункта плохо озеленены, есть небольшие насаждения из ильма на некоторых улицах с Белоозерск, в отдельных при-домных палисадниках в обоих селах растут черемуха, ель, тополь. В селах содержат круглый год скот (крупный рогатый скот, овцы, свиньи).

В степных селах долины р. Джиды и Баргузинской котловины в теплый период года отмечено 26 видов птиц (табл. 2).

Таблица 2

Видовое и экологическое разнообразие птиц сельских населенных пунктов в степи Байкальской Сибири в поздне-весенне-летний период

|

№ |

Вид |

Характер обитания в биотопе* |

Обилие видов* |

|

1. |

Пустельга Falco tinnunculus |

Во |

+ |

|

Во |

(+) |

||

|

2. |

Черный коршун Milvus migrans |

Во |

(+) |

|

Во |

+ |

||

|

3. |

Перепелятник Accipiter nisus |

Вс |

(+) |

|

Вс |

(+) |

||

|

4. |

Тетеревятник Accipiter gentilis |

- |

- |

|

Вс |

(+) |

||

|

5. |

Сизый голубь Columba livia |

Разм |

++++ |

|

Разм |

(+) |

||

|

6. |

Скальный голубь Columba rupestris |

Разм |

+ |

|

Разм |

++ |

||

|

7. |

Большая горлица Streptopelia orientalis |

Вс |

(+) |

|

Вс |

(+) |

||

|

8. |

Удод Upupa epops |

Разм |

+ |

|

Разм |

+ |

||

|

9. |

Полевой жаворонок Alauda arvensis |

- |

- |

|

Разм |

(+) |

||

|

10. |

Деревенская ласточка Hirundo rustica |

Разм |

+ |

|

Разм |

++ |

||

|

11. |

Степной конек Anthus richardi |

Вс |

+ |

|

Разм |

(+) |

||

|

12. |

Белая трясогузка Motacilla alba |

Разм |

++ |

|

Разм |

++ |

||

|

13. |

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus |

- |

- |

|

Разм |

(+) |

||

|

14. |

Каменка Oenanthe oenanthe |

Разм |

++ |

|

Разм |

++ |

||

|

15. |

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina |

Разм |

(+) |

|

Вс |

(+) |

||

|

16. |

Большая синица Parus major |

- |

- |

|

Разм |

(+) |

||

|

17. |

Сорока Pica pica |

Разм |

+ |

|

Разм |

++ |

||

|

18. |

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax** |

Вс |

(+) |

|

- |

- |

||

|

19. |

Даурская галка Corvus dauuricus |

Вс |

(+) |

|

Вс |

+ |

||

|

20. |

Восточная черная ворона Corvus orien-talis |

- |

+ |

|

Разм |

+ |

||

|

21. |

Ворон Сorvus corax |

Во |

(+) |

|

Вс |

(+) |

||

|

22. |

Серый скворец Sturnus cineraceus |

- |

- |

|

Вс |

(+) |

||

|

23. |

Скворец Sturnus vulgaris |

Вс |

(+) |

|

Вс |

+ |

||

|

24. |

Домовый воробей Passer domesticus |

Разм |

+++ |

|

Разм |

++ |

||

|

25. |

Полевой воробей Passer montanus |

Разм |

+++ |

|

Разм |

+++ |

||

|

26. |

Каменный воробей Petronia petronia** |

Разм |

+ |

|

- |

- |

* В числителе приводятся данные по с. Белоозерск, в знаменателе ― по с. Арзгун.

** Виды не обитают в Баргузинской котловине.

Видовой состав птиц в гнездовой период в обоих селах, расположенных в разных географических районах Байкальской Сибири, оказался очень близким. Основу населения составляли сизый и скалистый голуби, деревенская ласточка, белая трясогузка, каменка, домовый и полевой воробьи. Небольшие отличия (отсутствие или присутствие какого-то вида в с. Белоозерск и с. Арзгун) объясняются географическим положением этих сел (ареал некоторых видов не доходят до Прибайкалья), прилегающими к селам биотопами и некоторыми отличиями экологических условиях сел. Исследования других степных сельских населенных пунктов показали такую же картину. Отличительной чертой видового разнообразия синантропной фауны птиц является заметное присутствие оседлых видов, особенно среди группы размножающихся форм.

Из 26 видов, отмеченных в летнее в весенне-летнее время в степных сельских населенных пунктах региона, гнездящихся видов насчитывалось 16, причем в с. Белоозерск ― 11, в с. Арзгун ― 14. Разница в количестве гнездящихся видов связана с тем, что в с. Арзгун иногда гнездились некоторые дендрофильные птицы (большая синица, сибирская горихвостка), которые приникали из прилегающего леса. Помимо того, приусадебные сенокосные участки в с. Арзгун привлекали полевого жаворонка и степного конька (в Белоозерске приусадебных сенокосных участков нет). У каменного воробья, встречающегося на гнездовье в с. Белоозерск, не доходит ареал до Прибайкалья, поэтому его нет в с. Арз-гун. В отношении каменки-плясуньи и черной вороны, то они гнездятся в степных населенных пунктах по всему региону, если в них есть подходящие условия гнездования. Самыми обычными синантропными видами региона являются сизый и скалистый голуби, удод, белая трясогузка, деревенская ласточка, каменка, сорока, домовый и полевой воробьи. Основу населения птиц составляют голуби и воробьи, доля которых превышает 90%. При этом сизые голуби численно намного преобладают над скалистыми голубями в с. Белоозерск, а в с. Арзгун сизые голуби были очень редкими, скалистые голуби ― обычными.

Количество визитеров в весенне-летний период небольшое. В поисках объектов охоты иногда сельские села посещают хищные птицы (черный коршун, пустельга, перепелятник), редко кормятся даурские галки, ворон. Более часто они посещают в весенний период, летом практически не встречаются.

По обилию 3-4 вида относятся к многочисленным или обычным (голуби, воробьи, каменка и белая трясогузка). При этом в Селенгинском Забайкалье в селах заметно преобладают сизые голуби над скалистыми, а в Баргузинской котловине ― скалистые. В некоторых селах долины Баргузина сизый голубь ― редкая птица. Деревенская ласточка до 60-70-х годов прошлого столетия во всех селах региона была многочисленной птицей, в настоящее время в немногих населенных пунктах она обычна, чаще относится к редким видам. Это, вероятно, связано с изменением архитектуры животноводческих построек и снижением численности скота в деревнях. Но это, очевидно, не основная причина, в некоторых животноводческих фермах, где еще сохранились постройки старого типа, ласточек тоже немного. Все остальные виды являются либо редкими, либо очень редкими.

В целом, структура орнитокомплексов степных сельских населенных пунктов Байкальской Сибири простая, состоит из относительно небольшого количества видов, основу которых составляют несколько типичных синантропных птиц (голуби, ласточки, белая трясогузка, каменка, сорока, восточная черная ворона, воробьи), которые характерны для большинства населенных пунктов умеренного пояса Сибири. Эти же виды составляют основу (70-90%) населения птиц. Большинство доминантов является оседлыми видами, которые хорошо приспособились к условиям населенных пунктов и в течение круглого года находят здесь комфортные условия обитания.

Заключение

Итак, кратко проанализирована структура сообществ птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири. Результаты исследований показали, что видовое разнообразие агроценозов очень бедное, на пашнях птицы практически не гнездятся, посещают их только для кормления до вспашки и после уборки урожая. Бурьянистые залежи привлекают птиц в основном как временные кормовые биотопы, освоение их птицами как гнездового биотопа только начинается. Плотность птиц в агроценозах очень низкая в связи с плохими экологическими условиями.

Население птиц сельских населенных пунктов в степных ландшафтах Байкальской Сибири относительно богато и разнообразно в видовом и экологическом отношении. Основу синантропных сообществ птиц составляют типичные для Южной Сибири виды (голуби, некоторые виды врановых, воробьи и др.). Региональную специфичность населению птиц сел в степи придает гнездование в них некоторых видов как каменный воробей, сибирская горихвостка. Установлено влияние естественных биотопов, окружающих населенные пункты, на структуру их фауны, особенно на разнообразие визитеров. Выявлены небольшие географические

различия в структуре населения птиц разных районов Байкальской Сибири.

Список литературы Структура летних сообществ птиц антропогенных экосистем степных ландшафтов Байкальской Сибири

- Benton Т. G., Vickery J. А., Wilson J. D. 2003. Farmland biodiversity: is habitat the heterogeneity the key? Trends in Ecology and Evolution, 18: 182-188.

- Donald P. F., Pisano G., Rayment M. D., Pain D. J. 2002. The common agriculture policy, EU enlargement and the conservationof Europe's farmland birds. Agriculture, Ecosystems and Enviroment, 89 (3): 167-182.

- Perkins A. J. Whittingham M. J., Bradbury R. В., Wilson J. D., Morris A. J. Barnett P. R. 2000. Habitat characteristics affecting use of lowland agricultural grassland by birdshin winter. Biological Conservation, 95: 279-295.

- Verhulst J., Baldi A., Kleijn D. 2004. Relationships between land-use intensity and species richness and abudance of bird in Hungary. Agricultural, Ecosystems and Environment, 104: 465-473.

- Willson J. D., Whittingham M. J., Bradbury R. B. 2005. The management of crop structure: a general approach to revising the impacts of agricultural intensification on birds? Ibis, 147: 453-463.