Структура массовых слоев российского населения по уровню субъективного благополучия

Автор: Сушко П.Е.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу особенностей дифференциации россиян по уровню субъективного благополучия. На данных общероссийских репрезентативных исследований, выполненных Институтом социологии ФНИСЦ РАН, рассчитан Индекс субъективного благополучия и предложена модель, включающая пять групп населения, значимо различающихся между собой с точки зрения ощущения благополучности ситуации по ключевым аспектам жизнедеятельности – от базовых потребностей и микромира до оценок параметров места проживания и взаимосвязи индивида с государством. Первая группа объединяет россиян с преимущественно негативными оценками ситуации по большинству предложенных сфер жизни, однако численность ее мала (4,3%) и такие оценки не являются типичными для российского общества. Вторая группа включает 46,7% россиян с удовлетворительными оценками по большинству сфер жизни, но в ней доля негативных оценок доминирует над долей позитивных. Эта многочисленная группа формирует собой зону неустойчивого субъективного благополучия. Следующие три группы объединяют россиян с удовлетворительными и/или позитивными оценками ситуации в разных сферах жизни, при этом они также значимо различаются между собой. С точки зрения социально-демографических характеристик индивида наибольшей дифференцирующей силой в контексте оценок субъективного благополучия обладают уровень дохода, профессиональная принадлежность и возраст респондента. Однако взаимосвязь уровня субъективного благополучия с доходом и профессией за последние два десятилетия усилилась, а с возрастом – ощутимо снизилась. С позиции различий в образе жизни ключевыми факторами, способными повысить или снизить уровень собственного благополучия, являются как набор имущественных характеристик, так и перечень достигнутых жизненных целей, а также особенности испытываемых проблем, восприятия динамики ситуации в обществе в целом и способности планировать собственную жизнь.

Социальное благополучие, субъективное благополучие, индекс благополучия, социальная стратификация, качество жизни, социальное неравенство, социальная политика, российское общество

Короткий адрес: https://sciup.org/147251584

IDR: 147251584 | УДК: 316.344 | DOI: 10.15838/esc.2025.4.100.8

Текст научной статьи Структура массовых слоев российского населения по уровню субъективного благополучия

Проблематика изучения социального благополучия является одной из ключевых и в то же время довольно дискуссионных в социальных науках (Леонтьев, 2020; Социологические подходы…, 2021; Аникин и др., 2024). Растущий в последние годы интерес исследователей к этой теме обусловлен как стремлением ученых на фоне социально-экономических и политических трансформаций, происходящих в стране и мире, оценить глубину и масштабы общественных изменений, так и попыткой конкретизировать общественные запросы, которые зачастую базируются не только на объективных критериях, но и на довольно широком перечене субъективных оценок и ощущений, полноту которого вряд ли можно отразить в одном исследовании (Кученкова, 2016). При этом методический поворот исследователей к субъективному измерению благополучия и поиску релевантных показателей его оценки во многом был вызван заметными расхождениями между декларируемыми статистическими данными и самооценками людей в отношении их собственного положения и жизни в целом (Стиглиц и др., 2016).

Далеко не всегда какие-либо объективные улучшения в жизни общества позитивно оценивались населением на индивидуальном уровне и наоборот. Это связывалось с тем, что официальная статистика и, к примеру, обобщенные показатели ВВП, ВНП или усредненные показатели доходов населения не в полной мере отражали реальную внутреннюю дифференциацию населения, вступая в противоречие с общим ростом социальных неравенств, вызванных, в том числе, усилившимися процессами глобализации и информатизации. На этом фоне ученые предпринимали попытки разработать универсальный набор объективных характеристик, который мог бы комплексно охарак теризовать реальную ситуацию с благополучием населения, но сталкивались с рядом методологических проблем, не позволяющих в силу разной значимости заложенных индикаторов фиксировать должным образом как специфику межгрупповых различий, в том числе по социальным и культурным основаниям, так и роль индивидуальных особенностей, связанных с социально-демографическими параметрами, этапами жизненного цикла и др. (Кученкова, 2020).

На такие расхождения между растущими экономическими показателями, которые должны были бы свидетельствовать о соответствующем росте благосостояния и общего качества жизни населения, и самооценками индивидов их фактического уровня социального благополучия, не всегда показывавших такую же позитивную динамику, исследователи, прежде всего экономисты, обратили внимание еще в середине 1970-х гг. К этому времени накопился достаточный объем эмпирических данных, доказывающих, что рост уровня материального благополучия наций влияет на повышение удовлетворенности жизнью и счастья меньше, чем предполагалось, а иногда и вовсе не влияет (Аргайл, 2003). Следовательно, уровень материальных достижений человека и нации не может рассматриваться как единственный индикатор качества жизни. По мнению А. Печ-чеи, хотя политика изобилия способна решать одни проблемы и облегчать другие, источники человеческой неудовлетворенности не перестают существовать даже на этом фоне (Печчеи, 1985, с. 151).

Несоответствия между материальным благополучием и его ощущением указывают на ограниченность использования только лишь экономического подхода при анализе такого сложного и многоаспектного феномена, как социальное благополучие. Осознание этого исследовательским сообществом послужило толчком для развития субъективного направления в общественных науках, в том числе в психологических и социологических исследованиях социального благополучия. Но если в психологии основной фокус сосредоточен на проблематике восприятия людьми своего положения в различных жизненных сферах под влиянием эмоциональных факторов и общего психологического состояния личности, то в социологии благополучие анализируется преимущественно на уровне общества как целостной системы, находящейся на определенном этапе своего развития, и в контексте актуальной общественной ситуации. Этап развития и общественная ситуация во многом предопределяют и субъективное восприятие социальной реальности на индивидуальном уровне, в ряде случаев вступая в противоречие с ожиданиями и идеалами каждого отдельного человека (Сальникова, 2017).

В целом тренд на исследование субъективных показателей благополучия берет свое начало с трудов Р. Истерлина, которые в дальнейшем вызвали серьезную научную дискуссию, обнаружив несоответствие между субъективными оценками социального благополучия и его объективными показателями прежде всего в части материального положения (Easterlin, 1976). За этим последовали многочисленные публикации как в России (Мареева, 2018; Ши-роканова, 2020; Сушко, 2023), так и за рубежом (Fleche et al., 2011; Binder, 2014; Kwarcinski et al., 2024), в которых с разных теоретикометодологических подходов прорабатывался сам концепт субъективного благополучия и его возможные эмпирически фиксируемые индикаторы. Многие из исследований основывались на одномерном подходе, предполагающем изучение отдельных составляющих субъективного благополучия и воздействующих на него факторов, чаще всего в контексте различных социальных групп (Кислицина, 2016). Однако предпринимались попытки и комплексной опе-рационализации, предполагающей, что субъективное благополучие не может сводиться только к одному конкретному индикатору (и даже сумме оценок показателей), но представляет собой определенное ощущение «внутренней удовлетворенности» теми или иными аспектами собственной жизни, определяющими в значительной степени не только модель потребления жизненных благ, но, в конечном счете, сказывающимися на социальной позиции и жизни индивида в целом (Сушко, 2024).

При этом в зарубежных исследованиях субъективное благополучие традиционно рассматривается в качестве многомерного конструкта, который, как правило, включает в себя когнитивные оценки (общую удовлетворенность жизнью и отдельными ее сферами), а также аффективные компоненты, отражающие эмоциональный баланс и уровень счастья (Ryff, 1989; Diener et al., 1999). В некоторых работах особо подчеркивается значение как объективных жизненных условий, так и их индивидуального восприятия (Cummins, 2000; Veenhoven, 2008). Вместе с этим подходы, фокусирующиеся на оценке различных сфер жизни, широко применяются в рамках концепции качества жизни, где благополучие индивида определяется именно через удовлетворенность ключевыми жизненными сферами (Nussbaum, 2011).

В этом отношении под субъективным благополучием стала пониматься некоторая комплексная оценка, отражающая удовлетворенность населения деятельностью различных социальных институтов, в том числе с учетом текущей экономической и социально-политической ситуации в стране (Широканова, 2020), то есть того социального контекста, который опосредует восприятие индивидами различных аспектов собственной жизни. Это побудило целый ряд крупных исследовательских центров в мониторинговом режиме фиксировать происходящие под влиянием конкретных общественных событий изменения в оценках россиянами отдельных составляющих субъективного благополучия и применять различные социологические инструменты для замера благополучия населения что называется «в моменте»1. На этом базируются и различные межстрановые исследования субъективной составляющей социального благополучия, которые также направлены на анализ и сопоставление статусных, материальных, культурных и прочих его характеристик (к примеру, этой проблематике посвящены отдельные тематические блоки в инструментариях ISSP, LiTS, EVS, ESS и других международных проектов).

Здесь необходимо отметить, что по многим международным индексам, измеряющим счастье, благополучие и удовлетворенность жизнью, Россия не входит в число лидеров, хотя и не является абсолютным аутсайдером. Так, например, согласно недавнему Всемирному докладу о счастье, российский показатель составил 5,79 балла из 10, что обеспечило ей 67 место (в середине рейтинга) из 147 стран. При этом в предшествующие годы место России существенно колебалось (от 49 в 2017 году до 68 в 2019 году)2, что подчеркивает динамичный характер субъективного благополучия (по крайней мере его аффективного аспекта) в стране. Если же говорить о когнитивном субъективном благополучии, то место России на мировом фоне все же несколько смещено вниз. Как свидетельствуют данные исследования ОЭСР «Better Life Index», уровень удовлетворенности жизнью в России (5,5 пункта из 10) в сравнении с другими странами заметно ниже среднего3. Таким образом, Россия представляет собой общество с умеренным уровнем субъективного благополучия, но его колебания могут указывать на значимую внутреннюю дифференциацию, что особенно актуализирует необходимость глубокого изучения его внутренней структуры.

Кроме того, для российского общества на фоне пока еще относительно высокого уровня социальных неравенств (коэффициент Джини в России по итогам 2024 года составил 0,4084)

и растущих запросов населения на их сокращение (Мареева, 2024) проблематика субъективного благополучия продолжает сохранять свою актуальность. При этом для россиян с учетом весьма ограниченного ресурса социальных сетей, особенно сильно дифференцирующего население страны (Общество неравных…, 2022), запрос на сокращение неравенств оказывается тесно сопряжен с понятием социальной справедливости, которая трактуется отнюдь не только и не столько в контексте уравнивания материального уровня жизни, сколько в достижении равенства возможностей при реализации собственных жизненных устремлений (Коленникова, 2024a). В связи с этим вопрос, связанный с самооценками россиян относительно их благополучия по ключевым сферам жизни, а не только с позиции материального положения или общей удовлетворенности жизнью, становится краеугольным. Ответ на него отражает уровень социальной стабильности и в целом говорит о легитимности всей социально-экономической и социально-политической системы, а также раскрывает ключевые общественные запросы, которые проявляются именно с позиции социального самочувствия и не всегда фиксируются только лишь в разрезе социальнодемографических или социально-экономических критериев.

Цель нашей работы состоит в попытке комплексно проанализировать такие самооценки и построить модель субъективного благополучия, дифференцирующую российское население от полюса субъективного неблагополучия до полного ощущения благополучности по ключевым жизненным сферам. На наш взгляд, это позволит внести ясность в понимание термина «субъективное благополучие» и рассматривать его не как частность, а как феномен – комплексное явление, связанное или обусловленное различными факторами. Вместе с этим результаты исследования позволяют расширить перечень возможных потребностей и проблем различных групп российского населения, что может способствовать повышению эффективности мер, направленных на улучшение качества жизни и социального благополучия граждан, учитывая реальные ощущения и приоритеты различных слоев общества.

Эмпирическую базу для анализа составили данные, полученные в разные годы Институтом социологии ФНИСЦ РАН5. Модель субъективного благополучия строилась на основе ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете следующие стороны Вашей жизни?», включающий 16 закрытий со следующими содержательными вариантами ответа: «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо»6. С учетом обозначенной выше теоретической рамки и специфики анализируемых эмпирических данных субъективное благополучие концептуализируется преимущественно как когнитивная оценка индивидом различных аспектов его жизни и общей удовлетворенности ею, но не затрагивает аффективных компонентов субъективного благополучия и прочих интегративных переживаний, что выходит за рамки предмета статьи.

Зоны субъективного благополучия: что показали эмпирические данные?

Как было отмечено выше, для комплексного анализа субъективного благополучия был сконструирован специальный Индекс субъективного благополучия (далее – Индекс СБ) на основе оценок 16 сфер жизни, соотносящихся как с базовыми потребностями человека и его микромиром, так и с параметрами места проживания индивида в широком смысле этого слова, и его взаимосвязей с государством7. При этом выбор тех или иных сфер жизни для оценки субъективного благополучия не является произвольным.

Во-первых, он основан на синтезе устоявшихся теоретических концепций качества жизни и благополучия, которые выделяют ключевые сферы жизнедеятельности индивида, влияющие на общее ощущение удовлетворенности. Эти сферы охватывают как базовые материальные и бытовые условия (доход, жилье, питание), так и более сложные социальные аспекты (здоровье, работа, семья, друзья, безопасность, образование, досуг, местность проживания, отношения с государством и др.), что позволяет получить комплексную картину когнитивного компонента субъективного благополучия.

Во-вторых, выбор этих сфер обусловлен многолетним опытом мониторинговых исследований Института социологии ФНИСЦ РАН, в ходе которых была эмпирически подтверждена значимость влияния данных аспектов жизни на ощущение собственной благополучности россиян. Представленные в статье 16 индикаторов позволяют не только оценить текущее положение, но и проследить динамику изменений в различных жизненных сферах, что особенно важно для понимания происходящих в российском обществе трансформационных процессов.

Итак, за выбор респондентом одного из предложенных вариантов ответов по каждой из включенных в Индекс СБ переменных присваивался соответствующий балл (1 балл – «хорошо», 0,5 балла – «удовлетворительно», 0 баллов – «плохо»). При этом правомерность объединения в единый индекс различных по своему наполнению показателей и присвоение им равных весов обосновывается высоким коэффициентом альфа Кронбаха (0,905), который свидетельствует о значительной внутренней согласованности всех элементов Индекса СБ. Это подтверждает, что выбранные 16 сфер жизни (несмотря на существующие различия в их смысловом содержании) воспринимаются респондентами как взаимосвязанные компонен- ты общего ощущения благополучия и поэтому могут быть объединены в единый измерительный инструмент.

Индекс СБ был рассчитан применительно к трем массивам данных, собранных по итогам мониторинговых исследований Института социологии (ИС) ФНИСЦ РАН. Значения Индекса СБ расположились в диапазоне от 0 до 16 баллов, а средние и медианные значения во все годы отличались несущественно (табл. 1). Это является косвенным свидетельством качества имеющихся данных и отсутствия в них асимметричности (массовых статистических выбросов), а также сравнительно высокой гомогенности полученных оценок субъективного благополучия. Однако оценить степень этой гомогенности возможно только после решения вопроса о значениях условных границ групп, различающихся ощущением собственного благополучия по ряду обозначенных аспектов.

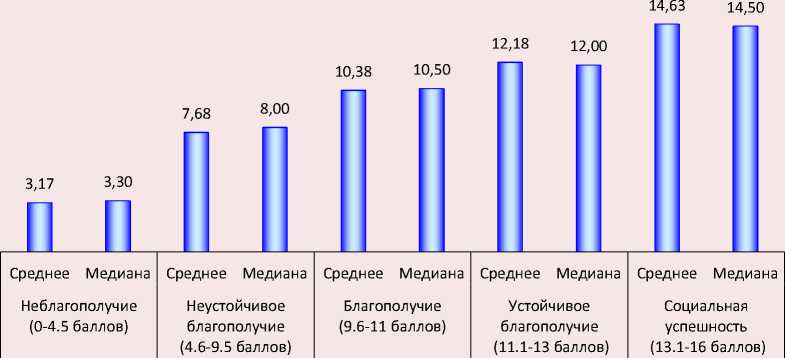

При определении этих границ мы ориентировались на минимизацию различий в оценках внутри групп и их максимизацию между укрупненными группами. По итогам такого анализа были выделены 5 групп в диапазоне от субъективного неблагополучия до социальной успешности ( рис. 1 ). Средние и медианные значения Индекса СБ внутри групп оказались также очень близки, но между укрупненными группами, в особенности полярными, различались существенно. Проверка значимости статистических различий подтвердила их8.

Таблица 1. Динамика средних и медианных значений Индекса СБ, 2003–2024 гг., баллы

|

Год опроса |

Среднее значение |

Медианное значение |

|

2024 |

9,8 |

9,5 |

|

2014 |

9,8 |

9,5 |

|

2003 |

7,9 |

7,5 |

|

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН. |

||

Рис. 1. Средние и медианные значения Индекса СБ в группах с разным уровнем субъективного благополучия, 2024 г., %

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Опираясь на приведенные критерии валидности сконструированного Индекса СБ, перейдем к содержательной интерпретации наиболее типичных оценок субъективного благополучия представителей каждой из выделенных групп9 ( табл. 2 ).

Итак, первая группа объединила россиян, которые чаще ассоциируют свое положение по разным критериям с неблагополучным. Так, ситуацию по большинству рассматриваемых сфер жизни основной состав этой группы охарактеризовал как плохую. И даже в тех сферах, где плохие оценки не доминировали, они значимо превышали аналогичные доли в других четырех группах и средние по массиву. В этом смысле субъективное неблагополучие для россиян связано с абсолютно аутсайдерской позицией, которая, впрочем, для российского общества является исключением, нежели правилом (4,3%).

Вторая группа объединяет россиян, у которых уже по всем сферам доминируют удовлетворительные оценки, но доли тех, кто оценивает ситуацию как плохую по большинству сфер, превышают численность видящих ее как хорошую, в том числе при оценке базовых составляющих – материальное обеспечение, питание и одежда. То есть даже в отношении наличия минимально необходимой материальной базы эту группу нельзя назвать устойчивой, несмотря на доминирующее ощущение удовлетворенности различными аспектами жизни. В численном отношении это наиболее крупная группа и ее субъективная позиция во многом коррелирует с исследованиями доходной стратификации, характеризующими российское общество как не общество бедности, но общество массовой ма-лообеспеченности (Модель доходной…, 2018).

В третью группу вошли 15,4% россиян с доминирующими удовлетворительными оценками ситуации в большинстве сфер жизни, но в группе которых доли хороших оценок уже превышали доли плохих по разным сферам, а по трем из сфер, связанным с жильем, а также важными составляющими социального капитала (отношениями в семье и возможностями общения с друзьями) доминировали хорошие оценки.

В четвертой группе (14,2%) россиян хорошие оценки доминировали уже по 11 из 16 рассматриваемых сфер жизни, а плохие по большей части аспектов не превышали предела статистической погрешности в 3–5%. Тем не менее ситуация в сферах, связанных с материальной обеспеченностью, состоянием здоровья, возможностями отдыха в период отпуска и получением необходимого образования и знаний, а также положением в обществе и уровнем личной безопасности, оценивалась представителями этой группы в большей степени удовлетворительно, нежели хорошо. В этом смысле пятая группа, объединившая 19,5% россиян, отличается доминированием хороших оценок по всем рассматриваемым сферам жизни и выступает полярной по отношению к группе, формирующей полюс субъективного неблагополучия. Таким образом, в российском обществе субъективное благополучие выступает устойчивой нормой, а неблагополучие – достаточно редким явлением. Однако субъективное благополучие, как видно из представленных данных, сильно дифференцировано, российское общество в этом смысле гетерогенно. Этот тезис корреспондируется с данными российских исследований о том, что дифференциация по признакам позитивной привилегированности (или в нашем случае – субъективного благополучия) в российском обществе гораздо глубже, чем по признакам негативной привилегированности (или субъективного неблагополучия) (Общество неравных…, 2022).

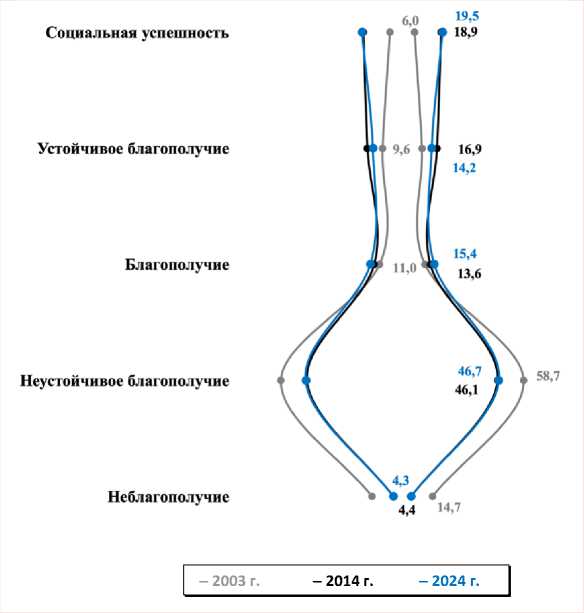

Отчасти это отражает и динамика численности групп с разным уровнем субъективного благополучия, свидетельствующая, что после 2003 года в сознании россиян произошла заметная трансформация с точки зрения ощущений собственного благополучия в лучшую сторону ( рис. 2 ). Однако с тех пор динамика рассматриваемых оценок оставалась стабильной, а зона сравнительно устойчивого субъективного благополучия по отношению к группе неустойчивого субъективного благополучия и примыкающей к ней группе субъективного неблагополучия численно выровнялась. Из визуальной модели субъективного благополучия видно, что зона устойчивого благополучия более гетерогенна, нежели группа, чье субъективное благополучие скорее неустойчиво.

Таблица 2. Оценки различных аспектов жизни россиянами из разных групп, отличающихся уровнем субъективного благополучия*, 2024 г., %

|

Оценки разных сфер жизни |

Неблагополучие |

Неустойчивое благополучие |

Благополучие |

Устойчивое благополучие |

Социальная успешность |

|

|

Материально обеспечены |

Хорошо |

- |

2,7 |

13,4 |

31,9 |

76,7 |

|

Удовлетворительно |

6,0 |

71,3 |

83,1 |

66,3 |

23,3 |

|

|

Плохо |

94,0 |

26,0 |

3,6 |

1,8 |

- |

|

|

Питаетесь |

Хорошо |

- |

11,0 |

45,0 |

71,9 |

95,9 |

|

Удовлетворительно |

40,5 |

83,7 |

55,0 |

28,1 |

4,1 |

|

|

Плохо |

59,5 |

5,3 |

- |

- |

- |

|

|

Одеваетесь |

Хорошо |

- |

6,8 |

33,9 |

62,3 |

92,3 |

|

Удовлетворительно |

34,5 |

85,8 |

66,1 |

37,7 |

7,7 |

|

|

Плохо |

65,5 |

7,4 |

- |

- |

- |

|

|

Состояние здоровья |

Хорошо |

2,4 |

9,2 |

27,0 |

46,3 |

80,0 |

|

Удовлетворительно |

32,1 |

73,8 |

70,0 |

51,2 |

19,5 |

|

|

Плохо |

65,5 |

16,9 |

2,9 |

2,5 |

0,5 |

|

|

Жилищные условия |

Хорошо |

2,4 |

19,0 |

52,3 |

65,6 |

90,5 |

|

Удовлетворительно |

53,6 |

72,6 |

44,1 |

30,9 |

9,2 |

|

|

Плохо |

44,0 |

8,4 |

3,6 |

3,5 |

0,3 |

|

|

Отношения в семье |

Хорошо |

8,6 |

38,5 |

70,3 |

84,9 |

95,4 |

|

Удовлетворительно |

59,3 |

56,7 |

28,4 |

14,7 |

4,6 |

|

|

Плохо |

32,1 |

4,8 |

1,3 |

0,4 |

- |

|

|

Возможности проведения досуга |

Хорошо |

- |

8,9 |

36,3 |

56,8 |

84,4 |

|

Удовлетворительно |

23,8 |

69,7 |

60,5 |

41,1 |

15,4 |

|

|

Плохо |

76,2 |

21,4 |

3,3 |

2,1 |

0,3 |

|

|

Ситуация на работе |

Хорошо |

- |

8,8 |

32,9 |

57,1 |

80,4 |

|

Удовлетворительно |

40,0 |

78,5 |

65,3 |

40,8 |

19,6 |

|

|

Плохо |

60,0 |

12,7 |

1,8 |

2,1 |

- |

|

|

Возможность отдыха в период отпуска |

Хорошо |

- |

4,1 |

18,9 |

36,4 |

75,5 |

|

Удовлетворительно |

8,3 |

60,0 |

72,6 |

56,4 |

24,2 |

|

|

Плохо |

91,7 |

35,8 |

8,4 |

7,1 |

0,3 |

|

|

Возможность общения с друзьями |

Хорошо |

4,8 |

28,2 |

66,8 |

76,1 |

93,3 |

|

Удовлетворительно |

61,4 |

66,0 |

31,9 |

22,9 |

6,7 |

|

|

Плохо |

33,7 |

5,8 |

1,3 |

1,1 |

- |

|

|

Возможность реализовать себя в профессии |

Хорошо |

1,4 |

8,8 |

32,3 |

62,2 |

89,1 |

|

Удовлетворительно |

15,9 |

72 |

57,8 |

35,6 |

10,7 |

|

|

Плохо |

82,6 |

19,2 |

9,9 |

2,2 |

0,3 |

|

|

Возможность получения необходимого образования и знаний |

Хорошо |

1,4 |

7,4 |

23,2 |

44,1 |

75,1 |

|

Удовлетворительно |

29,2 |

71,9 |

71,7 |

52,3 |

24,4 |

|

|

Плохо |

69,4 |

20,6 |

5,1 |

3,6 |

0,5 |

|

|

Место, в котором Вы живете (город, поселок, село) |

Хорошо |

4,8 |

23,3 |

44,0 |

64,2 |

85,4 |

|

Удовлетворительно |

57,1 |

69,0 |

51,8 |

35,1 |

14,6 |

|

|

Плохо |

38,1 |

7,6 |

4,2 |

0,7 |

- |

|

|

Ваше положение, статус в обществе |

Хорошо |

2,4 |

6,8 |

28,3 |

49,5 |

81,0 |

|

Удовлетворительно |

35,7 |

85,0 |

67,8 |

49,8 |

18,7 |

|

|

Плохо |

61,9 |

8,2 |

3,9 |

0,7 |

0,3 |

|

|

Уровень личной безопасности |

Хорошо |

1,2 |

8,3 |

24,2 |

32,3 |

66,9 |

|

Удовлетворительно |

39,3 |

73,7 |

69,0 |

62,5 |

31,0 |

|

|

Плохо |

59,5 |

18,0 |

6,9 |

5,3 |

2,1 |

|

|

Жизнь в целом |

Хорошо |

- |

4,9 |

25,4 |

56,8 |

93,1 |

|

Удовлетворительно |

29,8 |

88,7 |

73,6 |

41,8 |

6,9 |

|

|

Плохо |

70,2 |

6,3 |

1,0 |

1,4 |

- |

|

|

Всего по массиву |

4,3 |

46,7 |

15,4 |

14,2 |

19,5 |

|

* Фоном в таблице выделены максимальные показатели по столбцу. Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Рис. 2. Динамика численности групп россиян, различающихся уровнем субъективного благополучия, 2003–2024 гг., %

Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН.

Таким образом, в качестве гипотезы можно отметить, что наряду с сохраняющейся в российском обществе довольно обширной зоной неустойчивого субъективного благополучия устойчивые его формы охватывают значительное число россиян, но очень дифференцированы между собой. В связи с этим важно прояснить вопросы о том, можем ли мы соотносить друг с другом эти укрупненные зоны (или же между собой они не просто визуально или численно, но значимо дифференцированы и с точки зрения социально-демографических портретов представителей выделенных групп) и если да, то насколько правомерен тезис о том, что российское общество с точки зрения СБ находится в точке бифуркации? В этом смысле важно не только оценить динамику численности разных зон СБ, но и рассмотреть наиболее типичные характеристики их представителей.

Особенности социально-демографических портретов групп с разным уровнем субъективного благополучия

Анализ динамики взаимосвязей отдельных социально-демографических характеристик с принадлежностью к группам с разным уровнем субъективного благополучия обнаруживает несколько важных для российского общества трендов, связанных с изменением роли отдельных аспектов жизни, способствующих формированию комплексного ощущения собственного благополучия. Так, наблюдается усиление взаимосвязей субъективного благополучия с материальной обеспеченностью. Уровень дохода индивида на протяжении всего рассматриваемого периода не только сохранил лидирующее положение среди прочих объективных характеристик, но и заметно укрепил за последнее десятилетие тесноту связи с Индексом СБ ( табл. 3 ).

Таблица 3. Динамика коэффициентов корреляции Спирмена между отдельными социальнодемографическими характеристиками и принадлежностью к группам с разным уровнем субъективного благополучия*, 2003–2024 гг., %, ранжировано по убыванию величины показателей в 2024 году

|

Критерий |

2003 |

2014 |

2024 |

|

Среднедушевой доход на каждого члена семьи относительно поселенческой медианы |

0,328 |

0,335 |

0,379 |

|

Профессиональная принадлежность |

0,257 |

0,261 |

0,286 |

|

Возраст |

0,317 |

0,280 |

0,234 |

|

Семейное положение |

0,209 |

0,184 |

0,150 |

|

Уровень образования |

0,193 |

0,171 |

0,122 |

|

* Светлым фоном выделены коэффициенты, которые год от года повышались, темным – соответственно, снижались. Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН. |

|||

Это свидетельствует, что материальный достаток в современных условиях по-прежнему является для россиян важнейшим элементом, хотя и не единственным, не только объективного, но и субъективного благополучия, поскольку в значительной степени определяет те жизненные шансы и возможности, на которые может ориентироваться индивид при оценивании собственного положения и возможных перспектив в остальных сферах жизни. При этом важно оговориться, что преимущественно речь идет о когнитивной составляющей субъективного благополучия, сопряженной именно с оценками ситуации в ключевых сферах жизни. Например, хотя размеры среднедушевых доходов имеют тесную взаимосвязь с оценками материального положения и она, как видим, даже усиливается во времени, ощущение динамики материального достатка относительно прошлого или ожиданий будущего с позиции настоящего времени уже гораздо слабее связано с принадлежностью к группе по доходам, что было частично показано нами ранее (Сушко, 2023).

Кроме того, данные отечественных исследований подтверждают, что когнитивная оценка субъективного благополучия в большей степени связана с уровнем материальной обеспеченности, чем, к примеру, аффективная ее ипостась, сопряженная с оценками различных испытываемых респондентом чувств и эмоций (Скачкова и др., 2024). Следовательно, субъективное благополучие, оцениваемое в статике и динамике, а также с позиции когнитивных или аффективных оценок, по-разному связано с факторами объективного и субъективного, а также материального и нематериаль- ного свойства10. В связи с этим крайне важно учитывать высокую динамичность и пластичность субъективных оценок, рассматривая существующие взаимосвязи, в том числе с точки зрения проверки их устойчивости в динамике.

Не менее значимым с позиций формирования комплексного ощущения собственного благополучия оказался критерий профессиональной принадлежности. Во многом это ожидаемо и последовательно, учитывая вышеприведенные показатели взаимосвязи СБ с уровнем дохода, поскольку самореализация в профессиональной сфере тесно сопряжена с финансовой стабильностью и, соответственно, уверенностью в завтрашнем дне. По этим причинам профессия играет ключевую роль не только в определении места человека в системе общественных отношений, но и становится одним из ключевых факторов, определяющих представления индивида о собственном социальном благополучии. Сила связи этого критерия с оценками благополучия остается стабильной на протяжении всего исследуемого периода. Соответственно, статус безработного будет значимо снижать уровень субъективного благополучия индивида, и наоборот – более высокий профессиональный статус и квалификационный уровень будут заметно повышать соответствующие оценки собственного благополучия.

На этом фоне с 2003 года фиксируется другой тренд, связанный с заметным снижением взаимосвязи образования и оценок собственного благополучия. Это свидетельствует о происходящей в общественном сознании трансформации отношения к образованию как одному из ключевых каналов социальной мобильности в постсоветской России. Причем, как это уже неоднократно показывалось в исследованиях, этот канал хотя и продолжает действовать, но уже при совсем иных условиях и требованиях для желающих таким образом повысить свой статус (Человеческий капитал…, 2023). По мере массовизации высшего образования, в том числе коммерческого, произошло снижение его стратификационной роли, оно перестало гарантировать успешную профессиональную траекторию и соответствующие материальные отдачи, но, безусловно, является необходимой для этого нормой. Данный тренд уже отмечался в работах российских социологов (Константиновский, Попова, 2020), однако вновь обнаруживается в контексте исследования субъективного благополучия. Несмотря на пока еще сохраняющуюся относительно слабую корреляционную связь образования с Индексом СБ, для россиян этот фактор даже на субъективном уровне остается скорее второстепенным при оценках благополучия.

За последнее десятилетие также заметно снизилась роль возраста в контексте его взаимосвязи с оценками субъективного благополучия, хотя пока еще она остается достаточно значимой. Тем не менее снижение тесноты взаимосвязи между возрастом и оценками СБ может указывать на постепенное сглаживание возрастных различий в этом отношении и отражать тенденции удлинения жизненного цикла, в пределах которого могут быть реализованы значимые для индивида цели. Молодость в этом плане перестает рассматриваться в качестве ключевого условия ощущения себя благополучным, а к возрасту реализуется более прагматичный подход, ориентированный на его «принятие» со всеми возможностями и ограничениями. Прежде всего это происходит на фоне расширения возрастных границ моло- дости под комплексным влиянием тенденций увеличения общей продолжительности жизни населения в ряде стран, повышения медицинских возможностей по поддержанию здоровья, гуманизации условий труда, развития институтов образования и укрепления представлений о непрерывности образовательного процесса в общественном сознании и др.11 Однако упомянутые тренды пока не изменили коренным образом существующий характер взаимосвязи между возрастом и оценками субъективного благополучия, когда молодость все же значимо повышает шансы ощутить себя благополучным по целому комплексу жизненно важных сфер.

Вместе с этим результаты исследования указывают на формирование в российском обществе более независимых от социального окружения (в том числе ближнего) моделей субъективного благополучия, фиксируется тренд на индивидуализацию и ориентацию в первую очередь на собственные достижения и успех. Об этом в том числе свидетельствует последовательное снижение роли семейного статуса индивида при оценивании собственного благополучия. Несмотря на то, что семья традиционно возглавляет рейтинг ключевых жизненных ценностей и целей россиян, факт ее наличия или отсутствия не является предиктором соответствующих оценок благополучия и относится скорее ко второстепенным факторам среди прочих социально-демографических характеристик индивида. Исключение составляют россияне, находящиеся в разводе либо овдовевшие, они сравнительно чаще ощущают себя неблагополучными. Таким образом, семейный статус имеет некоторую дифференцирующую силу, но скорее по близости индивида к полюсу неблагополучия. На субъективном благополучии ключевым образом семейный статус не сказывается ( табл. 4 ).

За последние два десятилетия условный портрет субъективно благополучного россиянина с точки зрения его социально-демографических показателей претерпел некоторые значимые изменения. Так, если в 2003 году зона абсолютного субъективного неблагополучия формировалась преимущественно из граж-

Таблица 4. Специфика субъективного благополучия в различных социально-демографических группах россиян*, 2024 г., %

Специфика зон устойчивого благополучия и социальной успешности также претерпела определенные трансформации. Субъективное благополучие в большей мере представлено россиянами с доходами от 2 медиан и выше (в этом отношении для россиян 2003 года достаточно было обладать доходом для ощущения благополучия в 1,25 поселенческой медианы), имеющими руководящие позиции или статус самозанятого / предпринимателя, а также обладающими высоким уровнем образования (речь скорее не о наличии диплома, а о совокупности имеющихся «мягких» и «жестких» навыков, востребованных на рынке труда) (Волгин, Гимпельсон, 2022). Для промежуточных групп в большей мере характерно усреднение позиций и комбинирование позитивных и негативных оценок различных аспектов собственной жизни.

Полученные результаты позволяют не только глубже понять сущность происходящих в общественном сознании изменений в представлениях о социальном благополучии, но и сделать ряд обобщающих выводов о специфике российского общества и того этапа развития, на котором оно находится. То, что преимущественная значимость россиянами отводится материальным критериям, роль которых не только усилилась за двадцать лет, но и стала ключевой в ощущении собственного благополучия, свидетельствует, что в массе своей российское обще- ство все еще находится в эпохе «выживания» с характерным для нее набором ценностей и норм (Инглхарт, Вельцель, 2011).

Особенности образа жизни групп с разным уровнем субъективного благополучия

На характер оценок собственного уровня социального благополучия влияют некоторые имущественные характеристики россиян и особенности образа жизни. Так, наличие в домохозяйстве товаров длительного пользования относительно реже, чем в среднем по выборке, встречается среди граждан с низким уровнем субъективного благополучия (за исключением холодильника и стиральной машины, наличие которых характерно для абсолютного большинства россиян – 99,2 и 93,3% соответственно). В то же время наличие посудомоечной машины, кондиционера, компьютера и автомобиля заметно чаще характерно для россиян с высоким уровнем субъективного благополучия ( табл. 5 ). Данные товары для населения страны не являются роскошью, хотя и «нормой» они тоже пока не стали, поэтому их дифференцирующая сила остается довольно высокой, что подтверждается данными других исследований (Коленникова, 2024b). Это демонстрирует, что оценки собственного благополучия оказываются тесно связаны со спецификой образа жизни индивида и во многом являются маркерами как реального, так и желаемого социального статуса индивида.

Неудивительно, что ощущение собственного благополучия связано также с некоторыми достигнутыми индивидом жизненными целями. Здесь необходимо отметить, что в массовом сознании россиян существуют достаточно оформленные нормативные представления о критериях социальной успешности и общего благополучия, которые в российском обществе остаются достаточно устойчивыми во времени и включают в первую очередь реализацию планов на хорошую семью и воспитание собственных детей, обретение надежных друзей, материальный достаток по принципу «жить не хуже других», приобретение квартиры или жилья и др. (Тихонова, 2025). Отмеченные цели входят в пятерку ключевых для российских граждан устремлений и традиционно так или иначе на разных этапах жизненного цикла реализовываются более чем половиной представителей массовых слоев.

Таблица 5. Некоторые имущественные характеристики россиян из разных зон субъективного благополучия*, 2024 г., %

|

Товар |

Неблагополучие |

Неустойчивое благополучие |

Благополучие |

Устойчивое благополучие |

Социальная успешность |

В целом |

|

Холодильник |

100,0 |

99,0 |

100,0 |

98,9 |

98,7 |

99,2 |

|

Стиральная машина-автомат |

81,2 |

92,7 |

93,5 |

93,7 |

96,9 |

93,3 |

|

Планшет, айпад, айфон или смартфон |

61,2 |

80,3 |

87,6 |

82,8 |

87,2 |

82,3 |

|

Компьютер или ноутбук |

20,0 |

52,8 |

64,5 |

71,9 |

82,6 |

61,8 |

|

Автомобиль |

21,2 |

47,2 |

58,0 |

65,3 |

74,1 |

55,6 |

|

Кондиционер |

7,1 |

25,8 |

33,2 |

39,6 |

54,1 |

33,7 |

|

Посудомоечная машина |

4,7 |

16,2 |

19,5 |

23,9 |

41,0 |

22,2 |

|

* Доли затруднившихся ответить в таблице не представлены. Фоном в таблице выделены показатели, превышающие средние по стране более чем на величину статистической погрешности в 3–5%. Жирным шрифтом отмечены показатели, охватывающие большинство (свыше 50%) состава соответствующих групп. Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН. |

||||||

Вместе с этим распространенность реализации некоторых жизненных планов среди россиян с разным уровнем субъектного благополучия значительно разнится ( табл. 6 ). Так, наиболее значимо сказываются на формировании ощущения собственного благополучия россиян цели, связанные с финансовой и профессиональной состоятельностью, стремлением побывать в разных странах мира, быть самому себе хозяином, чувствовать себя информационно свободным и независимым. Именно с повышением уровня субъективного благополучия возрастала и частота достижимости этих целей. Кроме того, субъективно благополучным россиянам в отличие от субъективно неблагополучных и неустойчиво благополучных удается в среднем реализовать гораздо большее количество поставленных целей. Так, например, в целом свыше 45–50% россиян заявляют о том, что уже реализовали в среднем 9 целей из предложенного списка. То есть такой показатель можно считать распространенной нормой для российского общества. Между тем, соответствуют этой норме или отклоняются от нее в лучшую сторону только представители трех субъективно благополучных групп, а среди субъективно неблагополучных и группы, чье субъективное благополучие мы охарактеризовали как скорее неустойчивое, наиболее типичной являлась реализация не более четырех поставленных целей из списка, которые связаны с обеспечением базовых составляющих микромира россиянина: крыша над головой, ближайшее окружение (семья и друзья) и внутреннее стремление жить честно.

Дополняют портрет представителей различных групп с разным уровнем субъективного благополучия данные о количестве жизненных проблем, с которыми россиянам пришлось столкнуться за последний год перед опросом. Так, россияне из групп, условно названных как «устойчиво благополучные» и «социально успешные», сравнительно чаще заявляют об отсутствии в их жизни серьезных проблем ( табл. 7 ). А те из них, кто все же говорил о каких-либо проблемах, чаще упоминали дефицит времени на повседневные дела и на условные хобби, замыкали условную «тройку» в этой группе проблемы со здоровьем, которые, впрочем, вошли в топ-3 наиболее распространенных проблем в каждой из рассматриваемых групп. Между тем, свыше половины представителей групп «благополучных» (51,5%) и «неустойчиво благополучных» (65,4%) отметили, что столкнулись за последний год не менее чем с двумя значимыми проблемами, а в группе субъективно неблагополучных 57,6% заявили о трех и более актуальных для них проблемах. Однако, если для группы условно «благополучных» россиян численность тех, кто сталкивался с теми или иными проблемами, чаще всего значимо не превышала среднероссийские показатели, а почти треть и вовсе говорили об отсутствии в их жизни значимых проблем, то среди «неустойчиво благополучных» и тем более «неблагополучных» уже сравнительно чаще, чем в среднем по массиву, упоминался довольно широкий перечень проблем. Это отчасти позволяет ответить на поставленный выше вопрос об имеющихся барьерах и ограничениях на пути к реализации

Таблица 6. Распространенность некоторых реализованных жизненных целей среди россиян с разным уровнем субъектного благополучия*, 2024 г., %

|

Жизненное устремление |

Неблагополучие |

Неустойчивое благополучие |

Благополучие |

Устойчивое благополучие |

Социальная успешность |

В среднем по массиву (справочно) |

Корреляция с Индексом благополучия (Спирмен) |

|

Хорошо зарабатывать |

4,7 |

8,8 |

16,7 |

21,4 |

40,5 |

17,8 |

0,379 |

|

Получить престижную работу |

14,1 |

18,9 |

27,1 |

34,0 |

50,5 |

28,3 |

0,332 |

|

Иметь интересную работу |

23,8 |

35,5 |

54,8 |

59,6 |

66,1 |

47,5 |

0,316 |

|

Жить не хуже других |

23,5 |

40,1 |

62,6 |

59,6 |

68,2 |

51,1 |

0,297 |

|

Побывать в разных странах мира |

3,5 |

9,8 |

14,4 |

12,4 |

22,9 |

13,2 |

0,237 |

|

Быть самому себе хозяином |

20,2 |

42,1 |

50,2 |

55,1 |

66,2 |

49,0 |

0,233 |

|

Сделать карьеру (профессиональную, политическую или общественную) |

7,1 |

12,4 |

20,0 |

19,6 |

26,4 |

17,1 |

0,219 |

|

Иметь свободный доступ к информации о происходящем в стране и мире |

17,6 |

35,3 |

42,3 |

47,4 |

61,3 |

42,4 |

0,216 |

|

Получить хорошее образование |

28,2 |

42,8 |

49,5 |

49,1 |

63,2 |

48,1 |

0,203 |

|

Иметь надежных друзей |

57,6 |

68,3 |

83,9 |

78,6 |

86,4 |

75,2 |

0,200 |

|

Стать богатым человеком |

1,2 |

1,7 |

2,3 |

5,3 |

8,2 |

3,6 |

0,200 |

|

Создать счастливую семью |

42,4 |

55,5 |

69,2 |

68,4 |

70,5 |

61,8 |

0,193 |

|

Стать профессионалом в своем деле |

31,0 |

42,9 |

55,3 |

49,8 |

55,6 |

47,8 |

0,182 |

|

Занять высокое положение в обществе |

1,2 |

3,2 |

2,3 |

4,2 |

10,3 |

4,5 |

0,167 |

|

Влиять на то, что происходит в обществе или том месте, где Вы живете |

2,4 |

3,1 |

4,6 |

5,3 |

11,5 |

5,3 |

0,138 |

|

Иметь собственный бизнес |

2,4 |

5,0 |

4,6 |

7,4 |

12,1 |

6,6 |

0,112 |

|

Честно прожить свою жизнь |

63,5 |

64,7 |

74,3 |

66,9 |

71,5 |

67,8 |

0,072 |

|

Иметь много свободного времени и проводить его в свое удовольствие |

27,1 |

27,7 |

31,5 |

26,1 |

24,9 |

27,5 |

0,061 |

|

Иметь доступ к власти |

2,4 |

2,7 |

3,6 |

4,9 |

6,9 |

4,0 |

0,049 |

|

Иметь свою отдельную квартиру/дом |

65,9 |

68,9 |

71,4 |

67,8 |

71,1 |

69,4 |

0,036 |

|

Стать знаменитым |

1,2 |

1,8 |

0,7 |

0,7 |

3,9 |

1,9 |

0,013 |

|

* Формулировка вопроса: «К чему Вы стремились в своей жизни и в каких сферах уже добились желаемого?». Доли затруднившихся ответить в таблице не представлены. Фоном выделены показатели, охватывающие свыше 50% состава соответствующих групп. Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН. |

|||||||

Таблица 7. Специфика субъективного благополучия в группах россиян с различными видами жизненных проблем*, 2024 г., %

|

Вид проблем |

Неблагополучие |

Неустойчивое благополучие |

Благополучие |

Устойчивое благополучие |

Социальная успешность |

Всего |

|

Проблемы, связанные с Вашим здоровьем |

54,1 |

40,1 |

32,2 |

28,8 |

17,4 |

33,5 |

|

Отсутствие времени на то, чтобы заняться чем хочется |

7,1 |

24,3 |

26,1 |

23,9 |

21,3 |

23,2 |

|

Отсутствие времени, чтобы сделать все повседневные дела |

9,4 |

21,3 |

21,2 |

19,3 |

22,1 |

20,7 |

|

Плохое материальное положение |

57,6 |

29,8 |

13,4 |

8,4 |

4,4 |

20,5 |

|

Семейные проблемы |

27,1 |

23,0 |

16,6 |

18,9 |

11,8 |

19,5 |

|

Проблемы, связанные с работой |

35,3 |

20,5 |

16,9 |

14,0 |

9,5 |

17,5 |

|

Проблемы с возможностью получить необходимую медицинскую помощь |

29,4 |

19,5 |

17,3 |

13,0 |

7,4 |

16,3 |

|

Отсутствие социальных гарантий на случай старости |

24,7 |

18,1 |

9,4 |

6,7 |

3,8 |

12,7 |

|

Проблемы с детьми |

17,6 |

13,0 |

9,8 |

8,1 |

5,6 |

10,6 |

|

Проблемы с жильем |

15,3 |

9,4 |

7,2 |

8,4 |

7,2 |

8,8 |

|

Вредные привычки |

17,6 |

8,0 |

5,9 |

3,9 |

2,3 |

6,4 |

|

Плохое питание |

18,8 |

7,9 |

2,6 |

4,6 |

3,6 |

6,3 |

|

Одиночество и/или отсутствие возможности общения |

14,1 |

7,6 |

4,9 |

4,2 |

2,8 |

6,1 |

|

Последствия терактов, обстрелов и т.п. со стороны ВСУ |

5,9 |

6,0 |

4,9 |

6,7 |

3,8 |

5,5 |

|

Проблемы с одеждой или обувью |

14,1 |

5,9 |

2,6 |

1,8 |

1,0 |

4,2 |

|

Незащищенность от насилия |

9,4 |

4,6 |

1,3 |

2,1 |

1,5 |

3,4 |

|

Проблемы с возможностью получить образование |

2,4 |

1,9 |

1,0 |

3,5 |

0,0 |

1,7 |

|

Считают, что живут нормально и не сталкивались с проблемами |

3,5 |

19,3 |

27,0 |

40,0 |

47,2 |

28,2 |

|

* Формулировка вопроса: «Приходилось ли Вам за последний год сталкиваться со следующими проблемами?» . Доли затруднившихся ответить в таблице не представлены. Фоном выделены показатели, превышающие средние по массиву более чем на величину статистической погрешности в 3–5%, жирным шрифтом – три максимальных показателя в каждом столбце. Источник: расчеты автора на данных ИС ФНИСЦ РАН. |

||||||

Таблица 8. Оценки динамики ситуации в разных сферах жизни общества представителями групп с разным уровнем субъективного благополучия*, 2024 г., %

По этим причинам для россиян с разным уровнем субъективного благополучия значимым оказывается характер изменений, происходящих в ключевых сферах жизни российского общества. Так, россияне, ощущающие снижение общего уровня жизни населения, указывающие на ухудшение ситуации с социальной справедливостью в обществе, чувствующие, что ситуация с возможностями для заработка, в здравоохранении, экономике в целом ухудшилась, значимо чаще представлены в группе

неблагополучных и россиян, характеризующихся неустойчивым субъективным благополучием. Напротив, субъективно благополучные группы характеризуются более оптимистичными оценками отмеченных сфер ( табл. 8 ).

Одним из ключевых факторов высоких самооценок ситуации в различных сферах собственной жизни становится и склонность планировать ее наперед. Так, свыше трети представителей группы социально успешных планируют свою жизнь минимум на 3–5 лет и больше (32,8%), в то время как среди субъективно неблагополучных и даже в группе россиян, характеризующихся неустойчивым субъективным благополучием, таких меньшинство (3,6 и 10,6% соответственно) и в этих группах большинство членов придерживаются мнения о том, что жизнь невозможно планировать даже на год вперед (77,6 и 56,7% соответственно).

Заключение

Как показало проведенное исследование, ощущение благополучности ситуации в ключевых сферах жизни на протяжении как минимум последних двух десятилетий свойственно большинству россиян и является в этом смысле устойчивой нормой для российского общества. Это указывает и на стабильность всей социальноэкономической и социально-политической системы, в которую субъективно «вписывается» большинство российского населения, а позиции социальных аутсайдеров характерны для абсолютного его меньшинства. Тем не менее российское общество дифференцировано по степени субъективного благополучия и в нем выделяется по этому критерию четыре значимо различающиеся между собой группы (пятая объединяет неблагополучное меньшинство). Динамика их численности с 2003 года имела тренд на распространение форм устойчивого субъективного благополучия, но к 2014 году он замедлился. Таким образом, сложившаяся к 2024 году модель российского субъективного благополучия выглядит двойственно, поскольку одна из групп (наиболее массовая) объединяет россиян с преимущественно удовлетворительными оценками разных сфер жизни и сравнительно большим уклоном в негативизм, а еще три группы характеризуются более оптимистичным восприятием ситуации в разных сферах жизни, хотя и весьма дифференцированы между собой.

Особенности дифференциации по уровню субъективного благополучия связаны не только с социально-демографическими характеристиками индивидов и спецификой их образа жизни, но и с изменением роли некоторых этих факторов для ощущения собственного благополучия. Если два десятилетия назад существенным образом усиливали ощущение благополучия в разных сферах жизни сравнительно высокий уровень дохода и молодой возраст, то в 2024 году взаимосвязь уровня субъективного благополучия и дохода усилилась, а с возрастом – ослабела, уступив место профессиональной принадлежности. Таким образом, субъективное благополучие в современной России по-прежнему очень сильно зависит от наличия материальной базы и источников ее происхождения (в данном случае речь идет прежде всего о профессиональном статусе и наличии работы в принципе), что уже многое говорит об этапе развития российского общества, для которого пока в высокой степени характерны ценности выживания и в частности – экономической безопасности. При этом возрастающая роль профессионального статуса в оценках собственного благополучия свидетельствует о постепенном движении к новому этапу развития, в котором квалификация и уникальные навыки индивида не только обеспечивают ему соответствующие материальные отдачи, но и являются фундаментом для личностного благополучия. С учетом сосуществования этих двух тенденций скорее подтверждается аргумент в пользу того, что российское общество пока находится на позднеиндустриальном этапе развития с сохраняющейся высокой ролью дохода, но и набирающими популярность трендами на профессионализацию, который, однако, пока затрагивает сравнительно небольшую часть общества.

Сказанное подтверждается и тем, что в оценках россиянами их благополучности находит отражение тенденция, связанная с мас-совизацией высшего образования, которая привела к ослаблению взаимосвязи ощущения собственного благополучия с уровнем образования индивида и, по сути, пересмотру роли образования для собственного статуса и ощущения своего положения в обществе, которые уже в гораздо меньшей степени, чем в начале 2000-х и даже середине 2010-х годов, зависят в представлениях россиян от наличия диплома о высшем образовании.

Сказывается для субъективного благополучия и тренд на постепенный пересмотр в современном обществе возрастных границ, вызванный преимущественно ростом продолжительности жизни и расширением границ молодости. Это приводит к сглаживанию возрастных различий в представлениях россиян о собственной благополучности. Вероятнее всего, этот процесс будет продолжаться далее. Эта же тенденция во многом формирует иной взгляд на семью, ее роль для субъективного благополучия индивида. В частности, взаимосвязь семейного статуса с принадлежностью к группе с тем или иным уровнем субъективного благополучия на протяжении наблюдаемого периода снижалась, хотя события, приводящие к распаду семьи (развод или смерть одного из супругов), обладают высокой дифференцирующей силой по признакам неблагополучия.

Обозначенные социально-демографические особенности групп с разным уровнем субъективного благополучия дополняются характеристиками образа жизни, которые еще ярче демонстрируют гетерогенность прежде всего зоны «устойчивого благополучия», включающей три примерно равные по численности группы. Так, субъективное благополучие и особенно устойчивые его формы определяются, во-первых, через множественность реализованных жизненных целей, во-вторых, через приоритетность целей, связанных с обеспечением высокой квалификации, наращиванием актуальных профессиональных и социальных навыков, знакомство с другими странами (новый опыт). В так называемую эпоху расцвета искусственного интеллекта практически половина российского населения уже понимает и реализовывает на практике то, что уже определяет и, вероятно, будет определять в будущем ее благополучие, причем во всех смыслах этого слова. В двух других группах (неблагополучные и неустойчиво благополучные) эти тенденции получили сравнительно меньшую распространенность, но отчасти заметны среди их представителей. Тем не менее вопрос о барьерах в реализации значимых жизненных целей и формировании соответствующего ощущения субъективного благополучия остается актуальным практически для половины российского населения. Кроме того, «устойчивое благополучие» предопределяет наличие меньшего количества значимых для индивида проблем, с которыми ему приходилось сталкиваться в последний год.

По мере роста уровня субъективного благополучия меняется и характер возможных проблем – проблемы с «базой» актуальны в меньшей степени, а на первый план выходит нехватка времени, в том числе для самовыражения. С повышением субъективного благополучия возрастает его взаимосвязь со склонностью планировать жизнь и в целом более оптимистично оценивать устройство всего общества.

С учетом обозначенных особенностей анализируемых групп на поставленный вопрос о возможной точке бифуркации, проходимой российским обществом, пока мы склонны ответить отрицательно в силу прежде всего сохраняющихся тесных взаимосвязей ощущения собственного благополучия с обеспечением экономической безопасности и стабильности микромира, а также довольно высокой гетерогенности зоны «устойчивого благополучия». Однако это не отменяет тренды на движение российского общества к качественно иному состоянию, которые в нем фиксируются и затрагивают хотя не большинство, но значительную часть российского населения. Причем, с одной стороны, субъективное благополучие этой части во многом определяется ценностями самовыражения (профессия, наличие свободного времени, планирование жизни и др.), с другой стороны, россиянам предстоит более четко определить границы этих ценностей, учитывая современные тенденции в сфере восприятия возраста, изменения роли образования, семьи и постоянно развивающихся технологических инноваций.