Структура социально-психологической компетентности моряка в системе педагогического целеполагания: инвариантный подход

Автор: Ильязова М.Д., Гречухина Н.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики и психологии

Статья в выпуске: 3 (40), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты разработки модели социально-психологической компетентности выпускников морских специальностей (судоводителей, судомехаников и др.) на основе инвариантной структуры, включающей ценностно-смысловой, мотивационный, инструментальный, индивидуально- психологический, конативный (поведенческий) компоненты, образующие устойчивую систему функци- ональных связей с учетом специфики социальной ситуации профессиональной деятельности (относи- тельная социальная изоляция, неразделенность бытовой и производственной сфер жизнедеятельности на судне во время длительных рейсов, круглосуточный режим работы, вахтовая организация труда, уставная система отношений) и в контексте задач педагогического целеполагания.

Инвариантная структура компетентности, социально- психологическая компетентность моряка, судоводитель

Короткий адрес: https://sciup.org/14120079

IDR: 14120079

Текст научной статьи Структура социально-психологической компетентности моряка в системе педагогического целеполагания: инвариантный подход

П рофессиональная подготовка специалистов для работы на морских судах (судоводителей, судомехаников и др.) направлена на формирование готовности к успешному выполнению видов и решению задач профессиональной деятельности (эксплуатация судна, обеспечение безопасности человеческой жизни на море, организация службы командного состава, организация его работы в сложных и критических условиях и т.п.) [1]. 1

При этом специфические, «особые», «измененные», как говорят психологи, условия работы человека в море предъявляют высокие требования к личности (личностным качествам, ресурсам) профессионала, сформированности его социально-психологической компетентности.

В образовательном стандарте эти требования находят свое отражение в формулировке некоторых общекультурных компетенций как образовательных результатов, например, ОК4 – способность «к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрация уважения к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владение нормами профессиональной и корпоративной этики, способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях», ОК5 – знание «психологических основ управления коллективом, способов влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее социально-психологический климат», ОК7 – способность и готовность «к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей...» [1] и т.п.

Действительно, труд человека в море – это не только профессиональная деятельность, но и жизнедеятельность человека в рамках автономной технической системы – судна. Адаптация морских специалистов к условиям труда оказывается вдвойне сложнее, чем у представителей многих других профессий: экстремальные условия труда (природная стихия – шторма, ветра, бури, цунами, качка и т.п.), относительная физическая, социальная, личностная замкнутость пространства жизни и деятельности, ограничения в возможности передвижения, обмене информацией, половая депривация, отсутствие выходных дней и т.п.

С.Е. Семыкин в ходе исследования социально-психологических характеристик моряков выявил негативное воздействие времени, проведенного в рейсе, на способности человека к конструктивным межличностным отношениям. У моряка после рейса начинают преобладать тенденции к зависимости и необщительности, существенно увеличивается уровень тревоги и стрессового напряжения [12]. В таких условиях повышение «нервно-психической напряженности, накопление усталости у членов экипажа неизбежно сказываются на особенностях их взаимоотношений – ухудшается социально-психологический климат, нарастает конфликтное напряжение» [7, с. 42].

Психологические особенности профессиональной деятельности моряков связаны с относительной социальной изоляцией, неразделенностью бытовой и производственной сфер жизни и деятельности на судне во время длительных рейсов, круглосуточным режимом работы, вахтовой организацией труда, наличием уставной системы отношений [12; 7 и др.].

О.А. Истомина пишет о том, что негативное воздействие социальной изоляции определяется утратой важных психических связей (с родными, близкими, друзьями), утратой целого ряда социальных ролей («ролевая депривация»), сужением сфер активности личности, разрывом связей с привычными социальными институтами, процессами, ритмами, харак- терными для обычной жизни вне рейсов, резким сужением близкого окружения (общение с одними и теми же людьми на физически ограниченном пространстве судна), нехваткой «психологических событий», сенсорным, информационным голодом [7, с. 42].

Высокая нагрузка на личностную составляющую профессиональной деятельности моряка определяется также спецификой протекания социальных процессов образования коллектива на судне. С одной стороны, для эффективного выполнения поставленных задач в экстремальных условиях труда морские экипажи должны быть сплоченными и сработанными (такие высокие требования к уровню развития часто не являются критичными для коллектива, работающего «на берегу»), и для формирования такой команды необходимо время, «притирка», опыт совместной деятельности, комплементарное сочетание профессиональных и командных ролей. С другой стороны, сроки пребывания морских специалистов, смена командного состава от рейса к рейсу препятствуют естественному ходу развития коллектива, предъявляют дополнительные требования к возможности «ускоренной» адаптации человека и группы на корабле и, соответственно, к его социально-психологической компетентности.

В исследовании Е.В. Михайленко определено, что для субъективного благополучия моряков природно-естественные факторы (неблагоприятные погодные условия, частые перепады атмосферного давления, смена часовых поясов и пр.) не имеют решающего значения, на передний план здесь выходят социально-психологические факторы, связанные с обращением к личностным ресурсам человека,обеспечивающим решение профессиональных задач – самопринятие, принятие других, интернальность, эмоциональная устойчивость, готовность к сотрудничеству, выраженная сила «Я», позволяющая выстраивать комфортное взаимодействие при сбалансированности автономности и социабельности [10].

Поэтому задача целенаправленного развития социально-психологической компетентности студента в ходе профессиональной переподготовки моряка актуальна во все времена, она должна решаться в образовательном процессе средствами всех компонентов образовательной программы (дисциплин, модулей, практик, социокультурной, по сути, воспитательной среды вуза).

Здесь возникает задача разработки структуры и содержания социально-психологической компетентности выпускника судовой специальности в контексте педагогического целеполагания.

Проблема определения психологической структуры компетентности субъекта деятельности не нова. Педагогические, психологические, акмеологические исследования в этой области проводились и до введения компетентностно-ориентированных образовательных стандартов. В них показано, что в структуру компетентности субъекта профессиональной деятельности, наряду со знаниями, умениями, навыками и опытом, входят ценностно-смысловые ориентации, направленность личности, саморегуляционные механизмы. Для компетенций / компетентности характерны сложность состава, межпредметность, надпредметность, практикоориентированность, мотивированность использования и т.п. Показано также, что в компетентности / компетенции человека как субъекта деятельности важно выделять потенциальный и актуальный (реализованный) аспекты.

Что касается практики, то еще девять лет назад (в 2006 г.), когда термины «компетентность», «компетенция» были относительно новыми в системе образовательного пространства нашей страны и это вызывало полемику в научных и образовательных кругах, нами был проведен опрос для изучения мнения преподавателей вуза (111 респондентов) о структуре и содержании этих категорий [5]. Компетенции выпускника – нормативная целевая основа современного образования, однако проводник этой цели – педагог, и любая педагогическая цель должна быть принята, прежде всего, самим преподавателем.

Анализ результатов опроса тогда показал, что для преподавателей компетенции непонятны, их структура размыта, в содержание этих категорий вкладываются разные смыслы, разные контексты – от знаний до качеств личности («иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»).

Сегодня «компетенции» не воспринимаются как «нечто новое, ранее не бывшее», деятельность каждого российского вуза, да и общеобразовательной школы тоже, буквально пронизана духом компетентностного подхода – образовательные стандарты, основные образовательные программы, рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств... Выделяются виды компетенций – общекультурные, профессиональные, универсальные, общенаучные и т.п.

Но стали ли «компетенции» как цели педагогического процесса от этого более понятными, выступают ли они сегодня «ясно представляемым результатом» учебной и педагогической деятельности?

Материалы научно-педагогических конференций, круглых столов, методических совещаний и заседаний, проблемных семинаров, посвященных тем или иным аспектам реализации компетентностного подхода, проблемам оценки компетенций – все это говорит о том, что однозначного понимания структуры и содержания такого результата образования, как «компетенция», увы, пока нет. Нет его в практике, нет и в научной литературе, где «компетенция» / «компетентность» могут определяться и как способность, и как готовность, и как личностная характеристика; «компетентность» и «компетенция» могут рассматриваться как синонимы, а могут разводиться по разным основаниям.

Показательно, что такая разноголосица имеет место не только в образовании. Т.Ю. Базаров, А.К. Ерофеев и А.Г. Шмелев на основе оценки экспертами (в качестве экспертов выступили 45 психологов высшей квалификации) содержания понятия «компетенция» показали, что в сфере психологии труда и управления персоналом суть его меняется в зависимости от контекста: «западная или отечественная терминологическая традиция, практическая работа или научно-теоретические изыскания, практика управления персоналом или образовательная деятельность, модальность должного (нормативно-юридическая логика) или модальность наличного (констатирующее знание наблюдателя за реальным поведением), классификационно-эмпирическое знание (поверхностно-коллекционирующий подход) или деятельностно-методологическое знание (претендующее на вскрытие сущности явлений)» [2, с. 97].

Практический опыт реализации компетентностно-ориентированного образования в условиях, когда перечень компетенций устанавливается стандартом, а их структура и содержание определяется каждым отдельным вузом (а зачастую и каждым отдельным преподавателем как «планируемые результаты обучения» по дисциплине (модулю)) самостоятельно, и при этом нужно обеспечить академическую мобильность студента, актуализирует внедрение инвариантной структуры компетентности исполнителя любой трудовой функции – некого фрейма, компоненты которого наполняются содержанием в контексте специфики профессиональной деятельности.

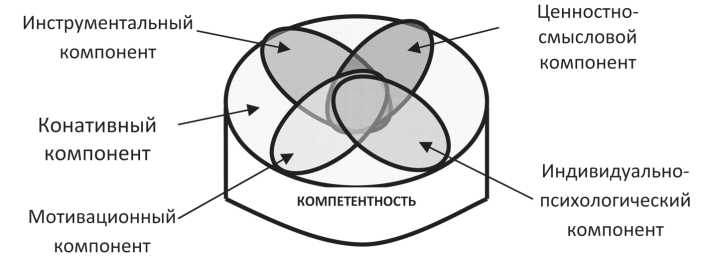

Инвариантная структура компетентности субъекта профессиональной деятельности – специалиста с высшим образованием – разработана нами и описана ранее (Вербицкий А.А., Ильязова М.Д., 3, 5, 6). Она представляет собой систему компонентов – психических образований, составляющих между собой устойчивые взаимопроникающие функциональные связи. Что это за компоненты?

Первый компонент – инструментальный – это знания, умения, навыки, позволяющие выполнять тот или иной вид деятельности. Он не нов для образования – это основные результаты обучения, без знаний нет ни умений, ни навыков, ни отношения к ним. Но это не единственно необходимый результат, преимущества компетентностного подхода к формулировке педагогических целей как раз и заключаются в том, что перекрывают и образовательные, и развивающие, и воспитательные задачи профессионального образования, направляя их на компетентность выпускника – эффективность выполнения определенной трудовой функции.

Второй компонент – мотивационный – стремление к деятельности, к ее наиболее качественному выполнению, к совершенствованию этой деятельности. Можно знать и уметь, можно знать, как «правильно» нужно делать, но при этом не хотеть делать или не хотеть и не делать «правильно». Включение мотивационной составляющей ориентирует преподавателя на обязательную работу по формированию мотивации профессиональной деятельности.

Особенный компонент компетентности специалиста – ценностно-смысловой . Скорее всего, по значимости для личности и общества он занимает первое место в иерархии составляющих компетентности (если бы нужно было выстроить иерархию), так как запускает воспитательные задачи образовательного процесса, развивает у студента активное положительное отношение к базовым человеческим ценностям – жизнь, человек, труд, общество, лежит в основе ответственного выполнения специалистом каждой трудовой функции. Это то, что в управлении персоналом называют «человеческим фактором», «лояльностью».

Индивидуально-психологический компонент, на наш взгляд, важен – это способности человека, т.е. особенности личности (их еще называют профессионально важные качества, или ПВК), позволяющие быстро и успешно овладевать той или иной деятельностью, осваивать ту или иную трудовую функцию. Это поле деятельности для развивающей цели обучения.

Названные компоненты компетентности действительно выступают психическими образованиями, они могут формироваться у человека асинхронно – в разные периоды времени (например, отношенческий, ценностный компонент невозможно сформировать в одночасье, в течение одного семестра – это результат всей социализации личности, а вот формирование и развитие инструментального компонента – практическая задача каждого отдельного учебного модуля образовательной программы), предъявляют разные требования к образовательным технологиям.

Но для того чтобы компетентность проявилась в деятельности, а эти компоненты сообразовали действующую систему, нужно их актуализировать, погрузив человека в выполнение данного вида деятельности. Эту работу выполняет конативный компонент компетентности, представленный механизмами саморегуляции личности (рисунок).

Обобщенная инвариантность такой структуры компетентности определяется ее неизменностью в разных «системах отсчета», в качестве которой, например, может выступать вид деятельности, трудовая функция. Проектировочная компетентность инженера и преподавателя вуза – разные по содержанию – имеют одну и ту же суть и, соответственно, одни и те же инвариантные компоненты – ценностный, мотивационный, инструментальный, индивидуально-психологический, конативный.

Как систему отсчета можно рассматривать уровень мастерства специалиста: оптант – адаптант – мастер – наставник (классификация Е. Климова). Также существует и дидактическая система отсчета – так называемые «входные» компетенции («до» специального формирования) и компетенции «на выходе» – компетенции выпускника. Как видите, такая инвари-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Инструментальный компонент

Ценностносмысловой компонент

Индивидуальнопсихологический компонент

Конативный компонент

Мотивационный компонент

Рис. Компоненты инварианта компетентности субъекта деятельности антная структура имеет достаточный объем инвариантности, выделенные компоненты – необходимые и достаточные.

Именно такая структура положена нами в основу разработки содержания социальнопсихологической компетентности моряка.

Рассмотрим особенности специальной социально-психологической компетентности моряка, в научной литературе часто определяемой такими категориями, как «компетентность в общении», «социальная компетентность», «коммуникативная компетентность».

Словарь социально-психологических понятий представляет эту дефиницию как «способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном видоизменении психических состояний, межличностных отношений и условий социальной среды» [8, с. 34]. Н.Н. Ершова рассматривает социально-психологическую компетентность как способность функционировать в определенном социальном пространстве, состоящую из умений определять и понимать отношения «Я – общество», выбирать ориентиры в обществе, организовывать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами [4, с. 49].

Н.В. Калинина обращает внимание на адаптационный потенциал социально-психологической компетентности личности, способствующий «ее самореализации, самоактуализации и самоопределению», результативному и качественному выполнению определенной социальной роли и профессиональной деятельности [6]. И.И. Лукьянова пишет о том, как важно в структуре социально-психологической компетентности изучать такие составляющие, как осознание необходимости принятия «норм (потребностей, требований, реалий) конкретного социума, стремление к их пониманию; осознание необходимости расширения (или наличия у себя широкого диапазона) социальных знаний-умений с целью достижения высокого уровня адаптивности; осмысление и адекватную оценку, соотнесение конкретных социальных условий и своих возможностей по достижении предполагаемого результата в данной ситуации; умение (способность, готовность) актуализировать свой личностный опыт применительно к конкретной ситуации; определение и выбор возможных и наиболее эффективных способов деятельности, вариантов поведения; готовность к принятию личной ответственности за выбор собственного поведения в ситуации социального взаимодействия» [9, с. 46].

Социально-психологическая компетентность часто рассматривается как способность человека эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений. В ее состав включаются: 1) умение ориентироваться в социальных ситуациях; 2) умение адекватно определять индивидуальные особенности людей, вовлеченных в социальную ситуацию, их психическое и эмоциональное состояние; 3) умение использовать адекватные ситуации способы взаимодействия с субъектами данной ситуации [9].

Интересен подход С.В. Петрушина, определяющего три ключевых компоненты социально-психологической компетентности личности – познавательная компонента (познание себя и партнера в общении, знание психологии общения во всем его многообразии форм и ситуаций); эмоциональная компонента (позитивное самоотношение, позитивный «настрой на партнера»); поведенческая компонента (умение использования средств общения). Компетентность в общении в этом случае предстает как система знаний, социальных установок, умений и опыта в области межличностного общения, внутренних средств коммуникативных действий, ориентированности в общении, свободного владения средствами общения [11, с. 19–24].

Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности и общих подходов к определению социально-психологической компетентности личности позволил разработать содержание структуры социально-психологической компетентности судового специалиста – выпускника вуза (таблица).

Таблица

Содержание компонентов социально-психологической компетентности моряка

|

Компоненты |

Содержательная характеристика |

|

|

Мотивационный компонент |

стремление к эффективному взаимодействию с членами команды, стремление к пониманию себя и других людей в условиях изменения психических состояний, межличностных отношений, состава команды |

|

|

Ценностно-смысловой компонент |

убежденность в значимости профессионального и личностного роста, отношение к профессиональной команде как к ценности |

|

|

ь z ф z о Е 2 8 >s 5 z Е ГО ь Z ф 2 & 1-и Z S |

Знания |

знание психологических основ и технологий эффективного взаимодействия с членами команды, понимания себя и других людей в условиях изменения психических состояний, межличностных отношений, состава команды |

|

Умения |

умение определять резервы профессионального и личностного роста, умение управлять своим эмоциональным состоянием, умение адекватно реагировать в социальных ситуациях, умение определять индивидуальные личностные характеристики и эмоциональные состояния субъектов социального взаимодействия, умение отбирать и реализовывать оптимальные способы взаимодействия с личностью и с группой |

|

|

Навыки |

навыки саморегуляции, навыки взаимодействия с членами команды, навыки самопознания и познания других людей в условиях изменения психических состояний, межличностных отношений, состава команды |

|

|

Индивидуально-психологический компонент |

эмпатия, толерантность, рефлексия |

|

|

Конативный компонент |

способность мобилизовать свой личностный потенциал, проявить его в ситуациях взаимодействия с членами команды, понимания себя и других людей в условиях изменения психических состояний, межличностных отношений, состава команды |

|

Такой подход позволяет четко определять результаты обучения каждого компонента образовательной программы профессиональной подготовки будущего моряка.

Список литературы Структура социально-психологической компетентности моряка в системе педагогического целеполагания: инвариантный подход

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180403 «Судовождение» // http:// www.edu.ru

- Базаров Т.Ю., Ерофеев А.К., Шмелев А.Г. Коллективное определение понятия «компетенции»: попытка извлечения смысловых тенденций из размытого экспертного знания // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2014. № 1. С. 87-102.

- Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования. М.: Логос, 2011.

- Ершова Н.Н. Развитие социально-перцептивной компетентности в системе профессионального общения: Дис.... канд. психол. наук. М., 1997.

- Ильязова М.Д. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности студентов в вузе (на примере студентов-социологов). Астрахань: ОГОУ ДПО «АИПКП», 2008.