Структура сообщества раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea; Amphitremidae) в Чибирлейском моховом болоте (Среднее Поволжье)

Автор: Мазей Ю.А., Бубнова О.А., Чернышов В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследована структура сообщества раковинных амеб в Чибирлейском моховом болоте, расположенном в Среднем Поволжье. Обнаружен 41 вид раковинных корненожек. В наиболее увлажненном и сухом биотопах формируются сообщества с минимальным обилием и видовым разнообразием. В пределах болота формируется три варианта сообщества. В наиболее влажном биотопе доминирует Arcella vulgaris polymorpha, в сухих условиях - Assulina muscorum, Trigonopyxis minuta, Archerella flavum, а в средних по увлажнению - Heleopera petricola, Hyalosphenia elegans, H. papilio, Nebela tincta major, Archerella flavum.

Раковинные амебы, структура сообщества, сфагновые биотопы, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148198260

IDR: 148198260 | УДК: 593:1

Текст научной статьи Структура сообщества раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea; Amphitremidae) в Чибирлейском моховом болоте (Среднее Поволжье)

Раковинные амебы - один из доминирующих компонентов микрофауны в сфагновых болотах. Их экология достаточно хорошо изучена в Западной Европе и Северной Америке [6]. В пределах ВосточноЕвропейской равнины население корненожек в верховых болотах рассматривалось ранее в ее северных [1, 3] и южных [2, 9] частях. Данная работа представляет собой продолжение исследований структуры сообществ сфагнобионтных раковинных амеб в Среднем Поволжье [4—7, 10, 13]. Цель настоящего исследования - изучение видового состава и структуры сообщества раковинных амеб в Чибирлейском моховом болоте, расположенном в Кузнецком районе Пензенской области (Среднее Поволжье).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ХАРАКТЕРИСТИКА

БИОТОПА

Материал был отобран 29 июня 2004 г. на 6 станциях в пределах Чибирлейского клюквенного болота, расположенного в 12 км к югу от г. Кузнецка (52° 54' с.ш. и 45° 37' в.д). Болото имеет вытянутую каплеобразную форму. Вся его поверхность покрыта мхами, преимущественно сфагнами, меньше - полит-

Юрий Александрович Мазей, профессор кафедры зоологии и экологии; Ольга Александровна Бубнова, доцент кафедры экологии; Виктор Александрович Чернышов, аспирант кафедры зоологии и экологии.

рихом. В центральной части болота встречаются небольшие деревца березы пушистой (5% покрытия), сосны обыкновенной (2%) и кустики березы приземистой, а также кустарники семейства вересковых - клюква болотная (10%) и болотный мирт обыкновенный (5%). На моховых кочках имеется росянка круглолистная (1%). В травяном покрове преобладают осоковые - осока вздутая (до 20% покрытия), но встречаются также осока пепельно-серая и пушица многоколосковая. Близ края болота из злаков обычен вейник сероватый (до 50%), из осоковых -пушица влагалищная, среди разнотравья отмечены сабельник болотный (5%), наумбур-гия кистевидная (3%), рогоз широколистный (1%), вахта трехлистная (до 10%). Рассеяно встречаются кусты ив пепельной (1%) и ушастой. К болоту примыкает смешанный лес, образованный березой пушистой и сосной обыкновенной. В подлеске обычны крушина ломкая, рябина обыкновенная и подрост осины. Выражен ярус кустарничков, включающий бруснику (до 10%) и чернику (до 5%). В травяном покрове преобладают злаки -полевица тонкая (до 10%), молиния голубая, щучка дернистая, тростник обыкновенный, вейники сероватый и наземный.

Две станции находились в центральной части болота рядом с вторичным озерком, образовавшимся в результате выработки торфа. Станция 1 представляла собой Sphag- num riparium Aongstr., полностью погруженный в воду (рН воды — 5,2). Станция 2 располагалась на краю сфагновой сплавины, обращенной к озеру. Участок образован мхом Sphagnum centrale C. Jens. (уровень грунтовых вод 5 см, рН = 4,4). Остальные четыре станции находились в центральной достаточно сухой части болота, где была развита древесная растительность. Станции 3, 4 и 5 располагались в пределах ровного мохового участка, образованного Sphagnum palustre L. Разные станции представляли собой отличающиеся по увлажненности микробиотопы, расположенные на расстоянии метра друг от друга (во всех точках рН = 3,8). Уровень грунтовых вод на ст. 3 составил 31 см, на ст. 4 — 16 см, на ст. 5 — 10 см. Станция 6 представляла собой сухую кочку эпигейного мха Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. у комля сосны.

Для отбора проб часть сфагнового покрова (10 растений сфагнумов) выделяли и разрезали на вертикальные слои 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 и 12-20 см. Полученные пробы помещали в пластиковые емкости и фиксировали формалином. Для выделения раковинных амеб из листовых пазух сфагнума пробу интенсивно встряхивали в течение 10 мин., полученную суспензию полностью переносили в чашку Петри. При микроскопировании под бинокулярным микроскопом МБС—9 при увеличении х60 просматривали 1/10 часть полей зрения. Особи определяли до вида и подсчитывали. В каждой пробе было просчитано не менее 300 особей раковинных амеб. При необходимости раковинки отсаживали на предметное стекло, помещали в каплю глицерина и исследовали под микроскопом БИОМЕД—2

при увеличении х100 или х300. Плотность популяций раковинных амеб оценивали в количестве экземпляров на 1 г абсолютно сухого веса сфагнума.

При количественном учете брали во внимание не только живые особи, но и мертвые (пустые) раковинки. Это позволило оценить общее разнообразие сообщества, включающее помимо трофически активных клеток и нек-роценоз, который обычно составляет значительную часть сообщества [8]. Учет всей совокупности раковинок дает адекватное представление о полном составе населения локального местообитания. В результате, привлекая «пассивную» часть группировок, можно избежать многочисленных трудоемких сезонных учетов для выявления редких малочисленных видов и получить полное представление о видовом составе и структуре сообщества на основе разового отбора проб [8].

Для выявления вариантов сообщества, отличающихся структурой и формирующихся на разных станциях, проводили ординацию видов при помощи анализа главных компонент на основе величин относительных обилий видов. Для классификации локальных сообществ по видовому составу осуществляли кластерный анализ на основе матрицы индексов сходства Раупа-Крика. Все расчеты вели при помощи пакета программ PAST1.18.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В составе сообщества сфагнобионтных раковинных амеб обнаружен 41 вид и внутривидовой таксон (табл. 1). Общее количество видов, обнаруженных в каждом из мест обитания, колеблется от 14 до 25 (табл. 1).

Таблица 1

Видовой состав, относительные обилия (% по численности) и интегральные характеристики сообщества раковинных амеб в изученных биотопах. Жирным выделены относительные обилия, превышающие 10 %

|

Виды |

Станции |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

AMOEBOZOA Luhe, 1913 Подкласс Testacealobosea de Saedeleer, 1934 Отряд Arcellinida Kent, 1880 Семейство Microchlamyidae Ogden, 1985 Microchlamys patella (Claparede et Lachmann, 1859) Cockerell, 1911 Семейство Arcellidae Ehrenberg, 1832 |

5,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Arcella arenaria Greeff, 1866 |

3,2 |

0 |

1,5 |

0 |

0,3 |

0 |

|

Arcella arenaria compressa Chardez, 1974 |

0,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Arcella catinus Penard, 1890 |

0 |

0,1 |

2,4 |

7,9 |

0 |

0 |

|

Arcella conica Deflandre, 1974 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Arcella gibbosa Penard, 1890 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Îêîí÷àíèå òàáë. 1.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Arcella intermedia (Deflandre, 1928) Tsyganov et Mazei, 2006 |

0,9 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Arcella rotundata Playfair, 1918 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0 |

|

Arcella vulgaris Ehrenberg, 1830 |

0 |

2,6 |

0,1 |

0 |

0,6 |

0 |

|

Arcella vulgaris polymorpha Deflandre, 1928 Семейство Centropyxidae Jung, 1942 |

66,1 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838) Stein, 1857 |

3,9 |

0,4 |

0,8 |

0 |

0,1 |

0 |

|

Centropyxis aerophila Deflandre, 1929 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

|

Centropyxis ecornis (Ehrenberg, 1841) Leidy, 1879 Centropyxis sylvatica (Deflandre, 1929) Bonnet et Thomas, 1955 |

0,2 0 |

0 0 |

0 0 |

0 1,1 |

0 0 |

0 0 |

|

Centropyxis sp. |

0 |

2,6 |

14,8 |

4,5 |

0,2 |

0 |

|

Cyclopyxis arcelloides (Penard, 1902) Deflandre, 1929 |

8,8 |

0,1 |

0 |

0 |

3,6 |

0,9 |

|

Cyclopyxis eurystoma Deflandre, 1929 |

0 |

0 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Cyclopyxis kahli Deflandre, 1929 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Trigonopyxis arcula (Leidy, 1879) Penard, 1912 |

0 |

0,4 |

0,1 |

1,0 |

0 |

0 |

|

Trigonopyxis minuta Schönborn et Peschke, 1988 Семейство Plagiopyxidae Bonnet et Thomas, 1960 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

16,3 |

|

Bullinularia indica Penard, 1907 Семейство Difflugiidae Wallich, 1864 |

0 |

0 |

0,2 |

0,6 |

0,1 |

0 |

|

Difflugia globulosa Dujardin, 1837 |

3,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Difflugia parva (Thomas, 1954) Ogden, 1983 |

2,8 |

0,1 |

0 |

0 |

0,1 |

0 |

|

Difflugia pyriformis Perty, 1849 Семейство Heleoperidae Jung, 1942 |

0,2 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Heleopera petricola Leidy, 1879 |

0,1 |

14,5 |

24,4 |

2,3 |

14,1 |

0 |

|

Heleopera sylvatica Penard, 1890 Семейство Hyalospheniidae Schultze, 1877 |

0,1 |

2,5 |

0,8 |

0 |

0,8 |

0 |

|

Hyalosphenia elegans Leidy, 1879 |

0 |

20,7 |

2,0 |

35,1 |

21,1 |

0,5 |

|

Hyalosphenia papilio Leidy, 1879 Семейство Nebelidae Taranek, 1882 |

1,9 |

5,0 |

0 |

21,7 |

19,7 |

0,5 |

|

Nebela militaris Penard, 1902 |

0 |

0 |

0,3 |

0,6 |

0,1 |

0,5 |

|

Nebela tincta (Leidy, 1879) Awerintzew, 1906 |

0,1 |

0,3 |

2,2 |

0 |

0 |

0 |

|

Nebela tincta major Deflandre, 1936 Семейство Lesquereusiidae Jung, 1942 |

0 |

28,4 |

33,0 |

0,9 |

19,0 |

0,5 |

|

Lesquereusia epistomium Penard, 1893 Семейство Phryganellidae Jang, 1942 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Phryganella acropodia (Hertwig et Lesser, 1874) Hopkinson, 1909 |

0 |

0,7 |

0 |

0 |

0,3 |

2,8 |

|

Phryganella hemisphaerica Penard, 1902 RHIZARIA Cavalier-Smith, 2002 Подкласс Testaceafilosea de Saedeleer, 1934 Отряд Euglyphida Copeland, 1956 Семейство Euglyphidae Wallich, 1864 |

0.1 |

5,2 |

0 |

0,2 |

1,5 |

0 |

|

Assulina muscorum Greeff, 1888 |

0 |

6,7 |

7,5 |

6,7 |

2,6 |

56,2 |

|

Assulina seminulum (Ehrenberg, 1848) Leidy, 1879 |

0 |

3,3 |

1,7 |

0,6 |

3,4 |

0 |

|

Euglypha ciliata (Ehrenberg, 1848) Leidy, 1878 |

0 |

1,3 |

0,3 |

0 |

2,7 |

0,5 |

|

Euglypha ciliata glabra Wailes, 1915 |

0 |

4,1 |

4,8 |

0 |

6,3 |

1,4 |

|

Euglypha laevis (Ehrenberg, 1832) Perty, 1849 Семейство Trinematidae Hoogenraad et de Groot, 1940 |

0 |

0,1 |

1,1 |

0 |

0,4 |

7,5 |

|

Trinema enchelys (Ehrenberg, 1838) Leidy, 1878 Incertae sedis Cercozoa: Семейство Amphitrematidae Poche, 1913 |

0 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

0 |

0,5 |

|

Archerella flavum Archer, 1877 |

1,0 |

0,5 |

0,5 |

16,7 |

2,9 |

11,6 |

|

×èñëåííîñòü, òûñ. ýêç./ã àáñîëþòíî ñóõîãî ñôàã-íóìà |

82,6 |

114,3 |

152,6 |

138,0 |

178,0 |

62,9 |

|

×èñëî âèäîâ |

20 |

25 |

21 |

15 |

22 |

14 |

|

Èíäåêñ âûðàâíåííîñòè Ïèåëó |

0,47 |

0,73 |

0,65 |

0,68 |

0,72 |

0,55 |

|

Èíäåêñ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ Øåííîíà |

1,4 |

2,2 |

2,0 |

1,8 |

2,2 |

1,5 |

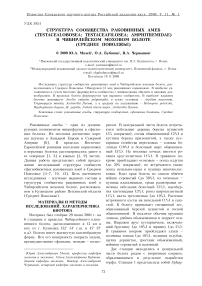

В сообществе обнаружены представители 12 семейств раковинных амеб. Преобладающими по количеству видов являются Arcelli-dae Ehrenberg, 1832 и Centropyxidae Jung, 1942, а преобладающими по численности — представители трех типично сфагнофильных семейств: Heleoperidae Jung, 1942, Hya-lospheniidae Schultze, 1877 и Nebelidae Tara-nek, 1882. Наиболее специфический видовой состав формируется в наиболее увлажненном (ст. 1) и сухом (ст. 6) биотопах (рис. 1). В увлажненном местообитании обнаружено девять специфических видов, включающих представителей гидрофильных родов Arcella Ehrenberg, 1830 и Difflugia Leclerc, 1815, а также Microchlamys patella (Claparede et Lachmann, 1859) Cockerell, 1911, Centropyxis ecornis (Ehrenberg, 1841) Leidy, 1879 и Cyclopyxis kahli Deflandre, 1929. В засушливом местообитании — два специфических вида — Trigonopyxis minuta Schцnborn et Peschke, 1988 и Centropyxis aerophila Deflandre, 1929. Видовой состав сообществ на других станци ях достаточно однороден.

Рис. 1. Результаты классификации локальных сообществ по видовому составу: 1-6 — номера станций

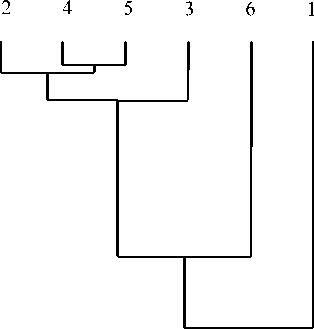

Локальные сообщества, формирующиеся на разных станциях, отличаются по составу доминирующего комплекса видов (рис. 2). В увлажненном биотопе (ст. 1) преобладает гидрофильный вид Arcella vulgaris polymorpha Deflandre, 1928, в засушливом (ст. 6) — ксерофилы Assulina muscorum Greeff, 1888, T. minuta, а также мезофил Archerella flavum Archer, 1877. Сообщества в остальных локальных ценозах, по сути, представляют собой один вариант с доминированием сфагнобионтных мезофильных видов Heleopera petricola Leidy, 1879, Hyalosphenia elegans Leidy, 1879, H. papilio Leidy, 1879, Nebela tincta major Deflandre, 1936, A. flavum.

Таким образом, в нашей работе подтвердилась роль влажности как главного фактора, структурирующего сообщество раковинных амеб в пределах отдельных болот [11, 14, 15]. Так, удается выделить варианты ценозов ксерофилов (в Чибирлейском болоте представленном в виде A. muscorum и T. minuta ), мезофилов (H. petricola, H. elegans , H. papilio, N. t. major ) и гидрофилов ( Arcella spp. , Difflugia spp.).

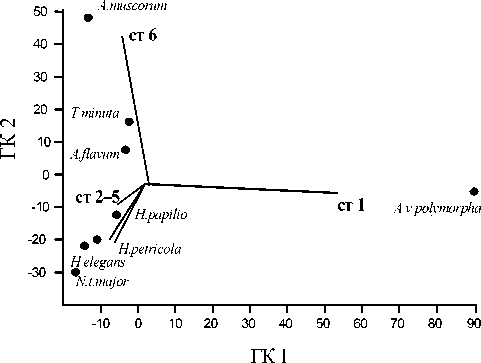

В целом видовой состав раковинных корненожек Чибирлейского мохового болота включает большинство широко распространенных сфагнобионтных видов [12]. Вместе с тем, сопоставление структуры доминирующего комплекса видов, обитающих в разных болотах Среднего Поволжья (рис. 3), указывает на его специфику. Особенная черта изучаемого болота — преобладание во многих локальных ценозах вида H. petricola , весьма редко входящего в состав доминантов в других биотопах.

Рис. 2. Результаты ординации видов методом главных компонент на основе нормированных на среднее относительных обилий доминирующих видов (более 10% численности в среднем на станцию): ГК 1 — первая главная компонента (объясняет 50,5% общей дисперсии видовой структуры), ГК 2 — вторая главная компонента (25,8%)

Наиболее простые по структуре сообщества формируется в самом увлажненном (ст. 1)

и в самом сухом биотопе (ст. 6). Здесь отмечаются минимальные показатели численности, выравненности распределения обилий видов и видового разнообразия (табл. 1). Эти сообщества отличаются по малому числу (1-2) видов, образующих доминирующий комплекс, на долю которого приходится более 60% общей численности организмов. Сообщества мезофилов (ст. 2-5) характеризуются более высокими показателями обилия, а также параметров видового разнообразия.

Во всех сообществах ярко выражена вертикальная структура. Обычно [13] в верхних горизонтах преобладают характерные виды раковинных амеб ( H. papilio, A. flavum, A. muscorum ), некоторые из которых содержат в цитоплазме зоохлореллы и являются миксо-трофами. Кроме того, подчеркивалось, что в более глубоких слоях преобладают виды, строящие раковинки из ксеносом. В Чибир-лейском болоте с глубиной изменяются количественные характеристики сообщества (табл. 2).

Рис. 3. Результаты ординации локальных сообществ раковинных амеб, формирующихся в разных болотах Пензенской области методом главных компонент (подробные описания болот и сообществ раковинных амеб имеются в наших предыдущих работах [4—7, 10, 13]): ГК 1 — 51,9 %, ГК 2 — 17,2 %

В ценозах мезофилов и ксерофилов с глубиной увеличиваются видовое богатство и численность. При этом показатели выравненности распределения обилий видов и разнообразия остаются примерно на одном уровне. Однако в сообществе гидрофилов все показатели остаются на одном уровне на разных глубинах. В ценозах мезофилов в верхних горизонтах преобладают миксотрофные виды H. papilio и A. flavum, а также H. petricola, тогда как N. tincta major и H. elegans тяготеют нижним горизонтам. В сообществе гидрофилов в верхнем трехсантиметровом слое структурообразующий комплекс образован видами A. vulgaris polymorpha, Arcella arenaria Greeff, 1866, Cyclopyxis arcelloides (Penard, 1902) Deflandre, 1929, а в более глубоких слоях остается только A. vulgaris polymorpha.

Таблица 2

Изменение интегральных характеристик сообщества по вертикали в ценозах гидрофилов (ст. 1), мезофилов (ст. 2—5), ксерофилов (ст. 6)

|

Ценотическая характеристика и станция |

Вертикальный горизонт, см |

|||

|

0-3 |

3-6 |

6-12 |

1220 |

|

|

Численность, тыс. экз./г ст. 1 |

81,4 |

91,3 |

85,8 |

71,8 |

|

ст. 2-5 |

98,5 |

119,8 |

172,7 |

191, 8 |

|

ст. 6 |

34,6 |

91,3 |

— * |

— |

|

Число видов ст. 1 |

12 |

12 |

10 |

10 |

|

ст. 2-5 |

16 |

19 |

26 |

28 |

|

ст. 6 |

2 |

14 |

— |

— |

|

Индекс Пиелу ст. 1 |

0,66 |

0,32 |

0,53 |

0,59 |

|

ст. 2-5 |

0,68 |

0,72 |

0,73 |

0,68 |

|

ст. 6 |

0,96 |

0,54 |

— |

— |

|

Индекс Шеннона ст. 1 |

1,64 |

0,79 |

1,22 |

1,35 |

|

ст. 2-5 |

1,89 |

2,12 |

2,38 |

2,20 |

|

ст. 6 |

0,67 |

1,44 |

— |

— |

Примечание : « — » - горизонт отсутствует.

ВЫВОДЫ

-

1. Сообщество раковинных амеб в Чибир-лейском моховом болоте образовано 41 видом и внутривидовыми таксонами. Наибольшее количество видов из семейств Arcellidae и Centropyxidae. Преобладающими по численности являются представители семейств Heleoperidae, Hyalospheniidae и Nebelidae.

-

2. В наиболее увлажненном и сухом биотопах формируются сообщества с минимальным обилием и видовым разнообразием. Доминантный комплекс в этих условиях образован 1-2 видами.

-

3. В пределах болота формируется три варианта сообщества. В погруженном в воду Sphagnum riparium доминирует Arcella vulgaris polymorpha . На сухой кочке, образованной Sphagnum capillifolium преобладают Assulina muscorum, Trigonopyxis minuta и

- Archerella flavum. В промежуточных условиях на ровных участках мохового покрова, состоящего преимущественно из Sphagnum palustre, сообщество образовано мезофильными видами Heleopera petricola,

Hyalosphenia elegans , H. papilio , Nebela tincta major , Archerella flavum.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-04-00185).

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

-

1. Алексеев Д. В. Раковинные амебы почв болотных лесов северной подзоны европейской тайги: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 1984.

-

2. Вассин Ф.Н. Географическое распространение раковинных корненожек: Дис. ... д-ра биол. наук. Архангельск, 1944.

-

3. Вобрав А. А. Эколого-географические закономерности распространения и структуры сообществ раковинных амеб (Protozoa: Testacea). Дис. ... д-ра биол. наук. М, 1999.

-

4. Мазей Ю.А., Вубнова О.А. Видовой состав и структура сообщества раковинных амеб в сфагновом болоте на начальном этапе его становления // Изв. АН. Сер. биол. 2007. № 6.

-

5. Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Изменения видовой структуры сообщества раковинных амеб вдоль средовых градиентов в сфагновом болоте, восстанавливающемся после выработки торфа // По-волж. экол. журн. 2007. № 1.

-

6. Мазей Ю.А., Цыганов А.Н., Вубнова О.А. Видовой состав, распределение и структура сообщества раковинных амеб мохового болота в Среднем Поволжье // Зоол. журн. 2007. Т. 86, № 10.

-

7. Мазей Ю.А., Цыганов А.Н., Вубнова О.А. Структура сообщества раковинных амеб в сфаг

новом болоте верховий реки Суры (Среднее Поволжье) // Изв. АН. Сер. биол. 2007. № 4.

-

8. Рахлеева А.В., Корганова Г.А. К вопросу об оценке численности и видового разнообразия раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) в таежных почвах // Зоол. журн. 2005. Т. 84, № 12.

-

9. Тарноградский Д. А. Микрофлора и микрофауна торфяников Кавказа. 5. Сфагнетумы Махарского ущелья (Карачаево-Черкесская А.О.) // Раб. Сев.-Кавказ. гидробиол. ст. 1959. Т. 7. Вып. 1-2.

-

10. Цыганов А.Н., Мазей Ю.А. Видовой состав и структура сообщества раковинных амеб заболоченного озера в Среднем Поволжье // Успехи соврем. биол. 2007. Т. 127. № 4.

-

11. Booth R.K. Testate amoebae as paleoindicators of surface-moisture changes on Michigan peatlands: modern ecology and hydrological calibration // J. Paleolimnol. 2002. V. 28.

-

12. Gilbert D., Mitchell E. Microbial diversity in Sphagnum peatlands // Peatlands: Evolution and Records of Environmental and Climatic Changes / I.P. Martini, A. MartHnez Cortizas, W. Chesworth. Amsterdam: Elsevier, 2006.

-

13. Mazei Yu.A., Tsyganov A.N. Species composition, spatial distribution and seasonal dynamics of testate amoebae community in sphagnum bog (Middle Volga region, Russia) // Protistology. 2007. V. 5.

-

14. Mitchell E.A.D., Buttler A.J., Warner B.G., Go-bat J.-M. Ecology of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in Sphagnum peatlands in the Jura mi-untains, Switzerland and France // Ecoscience. 1999. V. 6.

-

15. Tolonen K., Warner B.G., Vasander H. Ecology of testaceans (Protozoa: Rhizopoda) in mires in Southern Finland: II. Multivariate Analysis // Arch. Protistenk. 1994. Bd. 144.

COMMUNITY STRUCTURE OF TESTATE AMOEBAE (TESTACEALOBOSEA; TESTACEAFILOSEA; AMPHITREMIDAE) IN CHIBIRLEISKOYE SPHAGNUM BOG (MIDDLE VOLGA REGION)

Список литературы Структура сообщества раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea; Amphitremidae) в Чибирлейском моховом болоте (Среднее Поволжье)

- Алексеев Д. В. Раковинные амебы почв болотных лесов северной подзоны европейской тайги: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1984.

- Бассин Ф.Н. Географическое распространение раковинных корненожек: Дис. … д-ра биол. наук. Архангельск, 1944.

- Бобров А. А. Эколого-географические закономерности распространения и структуры сообществ раковинных амеб (Protozoa: Testacea). Дис. … д-ра биол. наук. М, 1999.

- Мазей Ю.А., Бубнова О.А. Видовой состав и структура сообщества раковинных амеб в сфагновом болоте на начальном этапе его становления//Изв. АН. Сер. биол. 2007. № 6.

- Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Изменения видовой структуры сообщества раковинных амеб вдоль средовых градиентов в сфагновом болоте, восстанавливающемся после выработки торфа//Поволж. экол. журн. 2007. № 1.

- Мазей Ю.А., Цыганов А.Н., Бубнова О.А. Видовой состав, распределение и структура сообщества раковинных амеб мохового болота в Среднем Поволжье//Зоол. журн. 2007. Т. 86, № 10.

- Мазей Ю.А., Цыганов А.Н., Бубнова О.А. Структура сообщества раковинных амеб в сфагновом болоте верховий реки Суры (Среднее Поволжье)//Изв. АН. Сер. биол. 2007. № 4.

- Рахлеева А.В., Корганова Г.А. К вопросу об оценке численности и видового разнообразия раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) в таежных почвах//Зоол. журн. 2005. Т. 84, № 12.

- Тарноградский Д. А. Микрофлора и микрофауна торфяников Кавказа. 5. Сфагнетумы Махарского ущелья (Карачаево-Черкесская А.О.)//Раб. Сев.-Кавказ. гидробиол. ст. 1959. Т. 7. Вып. 1-2.

- Цыганов А.Н., Мазей Ю.А. Видовой состав и структура сообщества раковинных амеб заболоченного озера в Среднем Поволжье//Успехи соврем. биол. 2007. Т. 127. № 4.

- Booth R.K. Testate amoebae as paleoindicators of surface-moisture changes on Michigan peatlands: modern ecology and hydrological calibration//J. Paleolimnol. 2002. V. 28.

- Gilbert D., Mitchell E. Microbial diversity in Sphagnum peatlands//Peatlands: Evolution and Records of Environmental and Climatic Changes/I.P. Martini, A. Martínez Cortizas, W. Chesworth. Amsterdam: Elsevier, 2006.

- Mazei Yu.A., Tsyganov A.N. Species composition, spatial distribution and seasonal dynamics of testate amoebae community in sphagnum bog (Middle Volga region, Russia)//Protistology. 2007. V. 5.

- Mitchell E.A.D., Buttler A.J., Warner B.G., Gobat J.-M. Ecology of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in Sphagnum peatlands in the Jura miuntains, Switzerland and France//Ecoscience. 1999. V. 6.

- Tolonen K., Warner B.G., Vasander H. Ecology of testaceans (Protozoa: Rhizopoda) in mires in Southern Finland: II. Multivariate Analysis//Arch. Protistenk. 1994. Bd. 144.