Структура течений в лабораторной модели общей циркуляции атмосферы

Автор: Васильев А.Ю., Попова Е.Н., Сухановский А.Н.

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 3 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые результаты математического моделирования в постановке, приближенной к новой лабораторной модели общей циркуляции атмосферы. Рассматривается вращающийся слой жидкости с малым аспектным отношением при наличии локализованного кольцевого нагревателя, расположенного на периферии дна, и холодильника в форме диска, который находится в центральной части верхней границы слоя. Кольцевой нагреватель имитирует нагрев в области экватора, а холодильник - охлаждение в полярной области. Нагреватель отодвинут от боковой стенки для минимизации ее влияния на формирование течений. В верхней части слоя жидкости реализуются зональные течения (аналоги восточных и западных ветров), характерные для экваториальной области. Получено хорошее качественное согласование экспериментальных и численных результатов. Основной целью проведенных расчетов было определение средней структуры течений в осесимметричном и волновом режимах. Обнаружено, что в осесимметричном режиме реализуется меридиональная циркуляция аналогичная циркуляции Хэдли со сравнительно низким уровнем пульсаций скорости. Увеличение скорости вращения приводит к формированию неустойчивых бароклинных волн и существенному изменению структуры меридиональной циркуляции. Интенсивность и структура бароклинных волновых движений в значительной степени обуславливается интенсивностью нагрева. Впервые показано, что в лабораторной модели при относительно малом значении термического числа Россби возможна реализация меридиональной циркуляции со структурой, подобной общей циркуляции атмосферы, состоящей из аналогов ячейки Хэдли, ячейки Ферреля и полярной ячейки. Это подтверждает перспективность использования новой лабораторной модели общей циркуляции атмосферы для выявления ключевых факторов, определяющих структуру и динамику крупномасштабных атмосферных течений.

Лабораторное моделирование, общая циркуляция атмосферы, бароклинные волны, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143180523

IDR: 143180523 | УДК: 532.5, | DOI: 10.7242/1999-6691/2023.16.3.27

Текст научной статьи Структура течений в лабораторной модели общей циркуляции атмосферы

Общая циркуляция атмосферы играет ключевую роль при формировании погоды и оказывает заметное влияние на климатические процессы. Прежде всего это обусловлено тем, что крупномасштабные атмосферные течения, наряду с океаническими течениями, обеспечивают меридиональный и азимутальный перенос тепла. Помимо тепла, атмосферные потоки переносят угловой момент, что приводит к формированию средних зональных течений, циклонов и антициклонов различного масштаба. Структура и динамика общей циркуляции атмосферы очень сложны и зависят от целого ряда факторов, таких как вращение Земли, солнечное излучение, рельеф поверхности и многое другое. Несмотря на очевидный прогресс в области численного моделирования общей циркуляции атмосферы, прогнозировать важные для формирования погоды явления, например, блокирующие антициклоны, пока не удается. Это связано с тем, что процессы в атмосфере являются сильно нелинейными и до полного понимания сложных взаимодействий между различными элементами системы, состоящей из атмосферы, суши и океана, еще очень далеко. Атмосферная циркуляция имеет конвективную природу, а ее основным

источником служит меридиональный перепад температур — между полюсом и экватором. Меридиональный перепад температур не постоянен, он может варьироваться как в результате сезонных колебаний, так и благодаря другим процессам. Например, арктическое потепление приводит к снижению меридионального перепада температур [1].

Разобраться в сложных нелинейных процессах при наличии обратных связей и целого ряда определяющих факторов чрезвычайно трудно. В этом случае обычно редуцируется количество параметров, описывающих поведение системы, что значительно облегчает задачу. Одним из подходов, позволяющих упростить систему и при этом сохранить качественное подобие, является лабораторное моделирование [2, 3]. Лабораторные модели представляют собой реальные физические системы и дают возможность детально изучить роль отдельных, наиболее важных характеристик. Несомненное достоинство экспериментальных исследований — это контроль выполнения граничных условий, воспроизводимость результатов и осуществимость серий измерений. Классическая лабораторная модель атмосферной циркуляции средних широт (модель Хайда) предложена в [4] и выглядит как вращающийся цилиндрический слой с изотермическими боковыми стенками и свободной верхней границей. Внешняя поверхность стенок горячая, а внутренняя, соответственно, холодная. Таким образом, рассматривается вращающийся цилиндрический слой с горизонтальным перепадом температур. Такая конфигурация подобна теоретической модели Иди [5], что значительно облегчает анализ экспериментальных результатов. Данная модель успешно использовалась в течение десятилетий для изучения самых разных аспектов формирования бароклинных волн в средних широтах [6]. Последние исследования в рамках модели Хайда были направлены на изучение влияния на формирование бароклинных волн рельефа и неоднородного распределения температуры [7, 8].

Локализация областей нагрева и охлаждения по вертикали и горизонтали может оказывать существенное влияние на динамику и структуру течения. Это показано в экспериментах на модели крупномасштабной циркуляции атмосферы, предложенной Фультцем [9]. В модели Фультца рассматривался цилиндрический слой, нагреваемый на периферии дна и охлаждаемый в центре. Реализовано два варианта охлаждения на дне: при помощи спрея или цилиндрической вставки, внутрь которой помещался лед. Течения, формирующиеся в модели Фультца, имели структуру, подобную типичным крупномасштабным атмосферным течениям. Однако они оказались существенно менее устойчивыми и регулярными, чем течения в цилиндрическом зазоре с изотермическими стенками. Сложность и нерегулярная структура течений в модели Фультца при крайне ограниченных средствах анализа экспериментальных данных, свойственных времени ее создания, послужили основной причиной отказа от данной конфигурации и выбора в качестве базовой для моделирования крупномасштабной циркуляции атмосферы более простой модели Хайда.

Надо отметить, что реальная атмосфера характеризуется выраженным эффективным нагревом вблизи поверхности в области тропиков и охлаждением в верхних слоях атмосферы в полярной области. Это послужило мотивацией для создания модели с граничными условиями, более приближенными к реальным условиям в атмосфере [10]. Модель [10] является модификацией модели Хайда, в которой нагрев локализован в кольцевой области на периферии дна, а охлаждение — в центральной области слоя, вблизи его поверхности. Показано, что течение в данной конфигурации демонстрирует более сложную пространственную структуру и динамику, в том числе взаимодействие свободно-конвективных течений и бароклинных волн. Эти особенности не отображались классической моделью Хайда. Использование новой модели для моделирования течений в условиях, приближенных к реальным, показало перспективы ее применимости.

Еще одним важным параметром, определяющим глобальную атмосферную циркуляцию, служит аспектное отношение a (отношение вертикального масштаба к горизонтальному). Для реальных крупномасштабных атмосферных течений отношение характерного вертикального масштаба (порядка двадцати километров) к горизонтальному масштабу (порядка тысячи километров), в отличие от лабораторных моделей, очень мало. Аспектное отношение для экспериментов в рамках модели Хайда обычно больше единицы [6], а в модифицированной модели [10] оно лишь чуть меньше единицы ( a ≈ 0.65) . Зависимость характеристик течения от аспектного отношения проявляется даже в случае простого — осесимметричного — режима, подобного циркуляции Хэдли. Этот режим реализуется при значении термического числа Россби, заметно большем единицы. В таком случае эффекты, связанные с вращением, относительно слабы, и наложенный горизонтальный перепад температур приводит к формированию меридиональной конвективной ячейки, занимающей весь слой жидкости. Cравнение результатов исследований для различных аспектных отношений [11, 12] убедительно показывает, что, несмотря на качественное подобие наблюдаемых течений, зависимости их характеристик от управляющих параметров существенно разнятся. Поэтому есть достаточно серьезные основания предполагать, что отличия между течениями в слоях с большим и малым аспектными отношениями в более сложном — волновом — режиме будут еще более сильными.

Первые результаты, полученные при помощи лабораторной модели общей циркуляции атмосферы с малым аспектным отношением ( a ≈ 0.09 ) представлены в [13], где посредством визуализации течения алюминиевой пудрой показано, что с уменьшением термического числа Россби Ro T и увеличением числа

Тейлора Ta происходит переход от осесимметричного режима к режиму с бароклинными волнами. Наблюдение за движением трассеров вблизи верхней границы дает лишь ограниченную информацию о структуре течений, поэтому для определения структуры среднего течения в объеме жидкости разработана математическая модель в постановке, максимально приближенной к лабораторной модели. В данной работе представлены первые результаты, полученные при реализации этой математической модели, и выполнено их сравнение с данными эксперимента.

2. Лабораторное моделирование общей циркуляции атмосферы

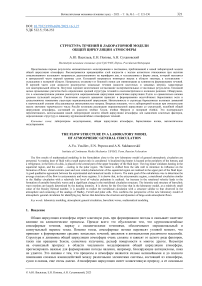

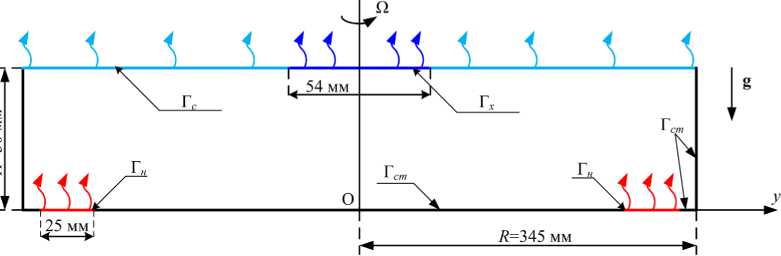

Перед тем, как перейти к описанию предлагаемой математической модели и полученным при ее помощи результатам, необходимо дать краткое описание новой лабораторной модели общей циркуляции атмосферы с малым аспектным отношением a , реализованной в [13]. Принципиальная схема модели общей циркуляции атмосферы представлена на

Рис. 1. Схема лабораторной модели общей циркуляции атмосферы: 1 – вращающийся стенд, 2 – кольцевой нагреватель, 3 – дисковый холодильник, 4 – светодиодная лента, 5 – цифровая видеокамера

рисунке 1. Рассматривается вращающийся на стенде (1) слой жидкости с a«0.09 при наличии локализованного кольцевого нагревателя (2), расположенного на периферии дна, и холодильника (3) в форме диска, который находится в центральной части верхней границы слоя жидкости. Кольцевой нагреватель моделирует нагрев на экваторе, а холодильник — охлаждение в полярной области. Нагреватель специально смещен от боковой стенки для минимизации ее влияния на формирование течений за счет прилипания. Помимо этого, удаление области нагрева от боковой стенки позволяет реализовать в верхней части слоя жидкости, зональные течения (имитировать восточные и западные ветры), характерные для экваториальной области. Благодаря переносу углового момента, радиальное течение, направленное к боковой стенке (Рис. 1) формирует антициклоническую циркуляцию (противоположную вращению модели), а конвергентное течение (направленное к центру) приводит к появлению интенсивного циклонического движения.

Экспериментальная модель представляет собой кювету квадратного сечения со стороной 700 мм и высотой 200 мм. Для реализации цилиндрического слоя в кювету вставлена дополнительная цилиндрическая стенка из оргстекла толщиной 3 мм и радиусом R = 345 мм. Кольцевой электрический нагреватель имеет ширину 25 мм. Расстояние от боковой стенки до внешней границы нагревателя составляет 40 мм. Нагреватель изготовлен из тонкой медной фольги (толщиной ~50 мкм), поэтому температура его поверхности сильно зависит от структуры потока. Во время эксперимента мощность нагрева контролируется и поддерживается постоянной. Оценка температуры нагревателя производится при помощи известного соотношения между числом Нуссельта и числом Релея Nu = c • Ra^3 (коэффициент c обычно принимает значения от 0.1 до 0.2). Постоянную температуру в помещении обеспечивает система кондиционирования воздуха, а охлаждение жидкости достигается за счет теплообмена с окружающим воздухом на свободной поверхности, работы центральной системы охлаждения и потока тепла через боковую стенку. Система охлаждения состоит из массивного (толщиной 10 мм) медного диска диаметром 54 мм, погруженного на 2 мм в слой жидкости. Небольшой размер холодильника обусловлен желанием минимизировать влияние твердой крышки, поскольку трение на твердых границах играет важную роль в балансе углового момента при конвекции во вращающемся слое [14]. Верхняя поверхность медного диска охлаждается термоэлектрическим способом (элементом Пельтье). Для отвода тепла с горячей стороны элемента Пельтье используется радиатор с принудительной циркуляцией воздуха. Для снижения влияния циркуляции воздуха на течения жидкости вблизи верхней свободной границы система охлаждения окружена дополнительным открытым боксом. Температура холодильника измеряется медь-константановой термопарой, установленной в медный диск.

В качестве рабочей жидкости используется полиметилсилоксановая жидкость (силиконовое масло) ПМС-5. Во всех представленных в [13] экспериментах толщина слоя жидкости h составляет 30 мм, поверхность жидкости является открытой. Для оценки средней температуры жидкости проводятся измерения температуры медь-константановой термопарой, расположенной внутри слоя, на высоте 15 мм и радиусе 180 мм. Основные свойства жидкости и параметры экспериментальной установки приведены в таблице 1.

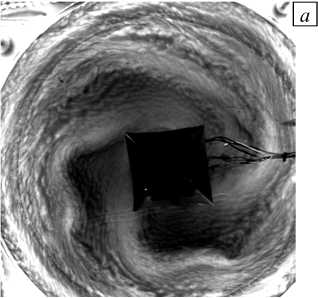

Для визуализации структуры потока в верхнем слое применяется алюминиевая пудра. Подсветка трассеров обеспечивается светодиодной лентой ( 4 ), размещенной по внешнему периметру экспериментальной модели над слоем жидкости (Рис. 1). Алюминиевые частицы, ориентированные вдоль

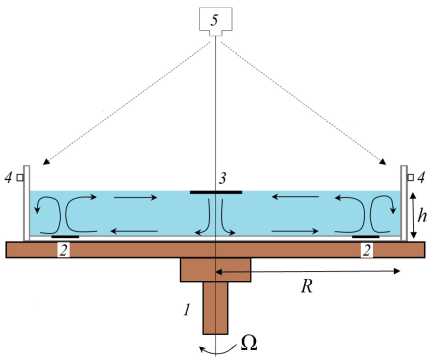

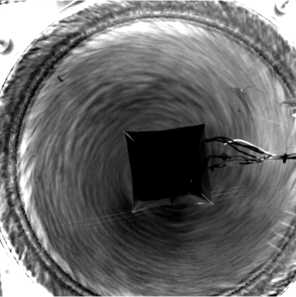

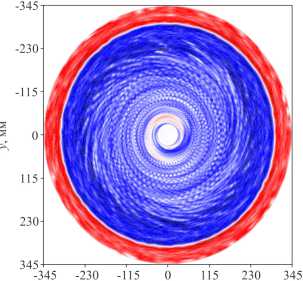

Измерения проводились после установления квазистационарного режима при фиксированных мощностях нагрева и охлаждения для различных скоростей вращения. Структура течений при больших значениях термического числа Россби, когда доминируют свободно-конвективные течения, представлена на рисунке 2. Кольцевая область, видимая на периферии (Рис. 2 a ), является нагревателем, который обеспечивает интенсивное конвективное течение, состоящее из большого количества мелкомасштабных всплывающих тепловых плюмов. В соответствии со схемой лабораторной модели, представленной на рисунке 1, восходящий конвективный поток над нагревателем способствует формированию конвергентных и дивергентных радиальных потоков в верхнем слое. Радиальный перенос углового момента вызывает антициклоническую циркуляцию (восточные ветры) вблизи боковой стенки и циклоническую циркуляцию (западные ветры) на радиусах, меньших, чем радиус нагревателя (Рис. 2 б ). Наблюдаемая циклоническая часть течения почти осесимметрична и аналогична режиму Хэдли [9, 10, 12].

а

Рис. 2. Структура течения в осесимметричном режиме при Ro T = 14 , Ta = 1.7 ⋅ 108 , E = 0.068 : визуализация алюминиевой

пудрой (осредненное изображение) ( а ); среднее векторное поле скорости ( б )

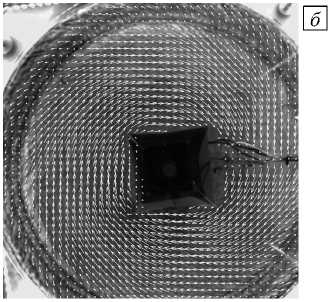

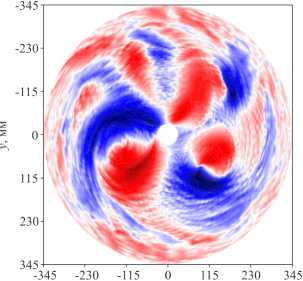

Увеличение числа Тейлора и уменьшение термического числа Россби приводит к неустойчивости осесимметричного течения и появлению бароклинных волн, что хорошо согласуется с результатами других авторов [6, 9, 10]. Мгновенные изображения (см. Рис. 3) показывают, что присутствуют характерные течения в режиме с бароклинными волнами. Необходимо отметить, что существует важное различие между структурой и динамикой потока в классической кольцевой конфигурации [6], предложенной в [10], и постановке, рассматриваемой здесь (Рис. 1). В классической конфигурации на карте Ro T –t a существует область, где формируются устойчивые регулярные волны. Переход от вертикальных изотермических границ к локализованному горизонтальному нагреву и охлаждению [10] уменьшает область устойчивых волн. В экспериментах [13] в режимах с явными бароклинными волнами (см. Рис. 3) поток постоянно эволюционирует, что приводит к изменению амплитуды и формы волн.

а

Рис. 3. Структура течения, визуализированная алюминиевой пудрой, в режиме с бароклинными волнами при разных значениях основных безразмерных параметров: Ro T = 1.6, Ta = 1.4 - 10 9 , E = 0.024 ( а ); Ro T = 0.7, Ta = 3.6 - 10 9 , E = 0.015 ( б) ;

Ro T = 0.4, Ta = 6 - 10 9 , E = 0.012 ( в )

3. Математическое моделирование

Основная цель данной работы — воссоздание в математической модели трехмерной структуры течений в постановке, максимально приближенной к экспериментам [13]. Для решения этой задачи выполнено прямое численное моделирование тепловой конвекции во вращающемся цилиндрическом слое с помощью свободно распространяемого пакета вычислительной гидродинамики OpenFOAM v2106. Расчетная область (см. Рис. 4) по своим геометрическим размерам, расположению кольцевого нагревателя и холодильника является копией экспериментальной модели.

Рис. 4. Схема расчетной области

Система уравнений, описывающая движение несжимаемой жидкой среды с постоянными свойствами в приближении Буссинеска имеет вид:

-

V- u = 0,

— + ( u -V ) u + 2 0 x u = -v| p- 1 + vV 2 u + p ( T - To ) g e z , (1)

-

dt (Po J

dT+(u-V) T = ZV2 T,

где t — время, u = (ux, uy, uz) — скорость, V — оператор набла, T — температура, p — давление, v — кинематическая вязкость, в — температурный коэффициент объемного расширения, р0 и To — средние по объему начальная плотность и температура рабочей жидкости, g — ускорение свободного падения, Ω — скорость вращения системы вокруг центральной оси, направленной против силы тяжести Ω= Ωez , ez — вертикальный единичный вектор, направленный против силы тяжести. Система уравнений (1) решается с помощью модифицированного решателя buoyantBoussinisqPimpleFoam, в который для учета влияния вращения на тепловую конвекцию добавляется сила Кориолиса f = -2ρ0 Ω×u.

Расчетная область покрывалась многоблочной структурированной сеткой с общим числом контрольных объемов 2,8 млн. Вблизи нижней и верхней границ для разрешения динамических и тепловых пограничных слоев сетка дополнительно сгущается. Интегрирование по времени выполняется согласно неявной схеме Эйлера второго порядка точности. Шаг интегрирования является адаптивным, критерий Куранта–Фридрихса–Леви не превышает 0.4. Для дискретизации конвективных и диффузионных слагаемых используется центрально-разностная схема второго порядка аппроксимации (в OpenFoam эта схема называется Gauss linear). Для решения системы линейных алгебраических уравнений, полученных после дискретизации, применяется метод бисопряженных градиентов PBiCG с предобуславливателем DILU (для скорости и температуры) и GAMG метод (для давления).

Задача решается при следующих граничных условиях:

-

– на боковых стенках Γ ст и части нижней границы, а также на нагревателе Γ н и холодильнике Γ х имеет место прилипание жидкости

u I = u = u = 0; ст х н

-

– на свободной верхней границе Γ c выполняется условие проскальзывания

uz

Γ c

∂ u x

∂ z

∂ uy

∂ z

Γ c

= 0;

– боковые стенки и часть дна кюветы являются адиабатическими

∂ T ∂ n

г cm

= 0;

– на нагревателе, холодильнике и свободной верхней границе известен тепловой поток

4. Структура среднего течения

Математическое моделирование, в отличие от эксперимента, позволяет получить мгновенные трехмерные распределения всех интересующих характеристик течения. Но при этом очевидный выигрыш в объеме информации получается за счет колоссального роста временных затрат: так, для моделирования 1 с физического времени на 112 ядрах вычислительного кластера Тритон требуется примерно 300 с расчетного времени. Это ограничивает количество серий и длительность расчетов, проводимых при помощи математической модели (вычислительного двойника) лабораторной модели общей циркуляции атмосферы. Значения основных параметров для четырех расчетных серий представлены в таблице 2. Расчеты 1-й и 2-й соответствуют осесимметричному режиму, а 3-й и 4-й — режиму с бароклинными волнами.

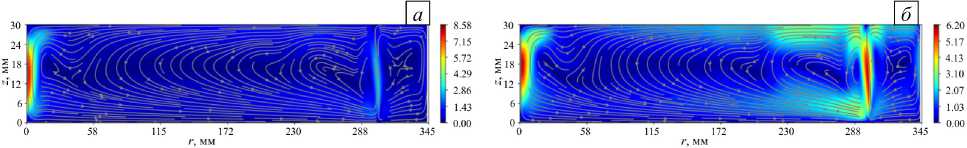

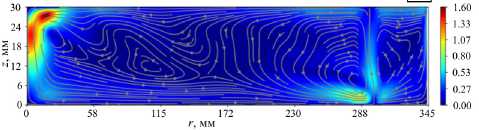

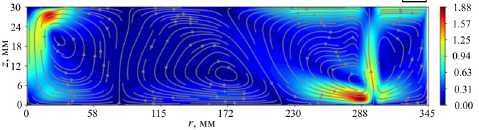

Структура среднего течения в осесимметричном режиме показана на рисунках 5, 6. Осреднение по времени проведено на основе 200 мгновенных трехмерных распределений. Это соответствует интервалу физического времени

Рис. 5. Линии тока и модуль скорости средней (по времени и азимутальной координате) меридиональной циркуляции в осесимметричном режиме; расчеты 1-й ( а ) и 2-й ( б ) (см. Табл. 2)

Рис. 6. Средние (по времени и азимутальной координате) распределения азимутальной ( а , б ) и радиальной скорости ( в , г ) в осесимметричном режиме; расчеты 1-й ( а , в ) и 2-й ( б , г )

-1.75

-3.49

-5.24

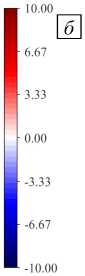

Рис. 7. Мгновенные распределения радиальной скорости на верхней границе слоя: расчеты 2-й ( а ) и 4-й ( б )

Рис. 8. Линии тока и модуль скорости средней (по времени и азимутальной координате) меридиональной циркуляции в режиме с бароклиннымы волнами; расчеты 3-й ( а ) и 4-й ( б )

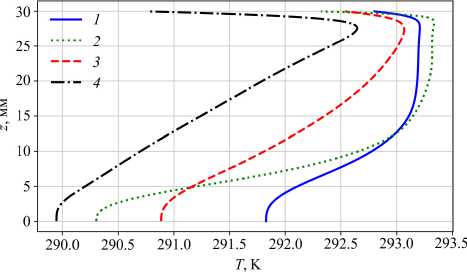

Рис. 9. Средние (по времени и азимутальной координате) вертикальные профили температуры на среднем радиусе ( R = 172мм)

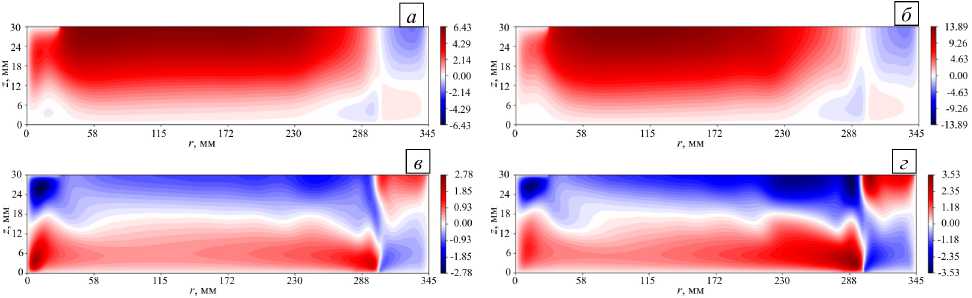

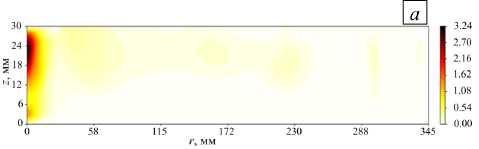

В волновом режиме, в отличие от осесимметричного режима, увеличение мощности нагрева приводит к качественному изменению структуры среднего течения (Рис. 8). При меньшей мощности нагрева (расчет 3-й) средняя меридиональная циркуляция состоит из трех ячеек: периферийной, ограниченной боковой стенкой, средней (аналога ячейки Хэдли) и центральной (аналога полярной ячейки), причем граница между центральной и средней ячейками очень сильно размыта (Рис. 8а). При увеличении нагрева (расчет 4-й) хорошо различимы четыре меридиональные ячейки. Кроме пристеночной и аналогов ячеек Хэдли и полярной, появляется аналог ячейки Ферреля. Эта ячейка, как и в земной атмосфере, менее интенсивная, чем полярная ячейка и ячейка Хэдли (Рис. 8б). Особенность ячейки Ферреля (и ее экспериментального аналога) заключается в том, что она формируется вследствие волновых движений и заметна только на средних (по времени и азимутальной координате) распределениях меридиональной циркуляции. Важно, что область бароклинных волн характеризуется устойчивой стратификацией (Рис. 9).

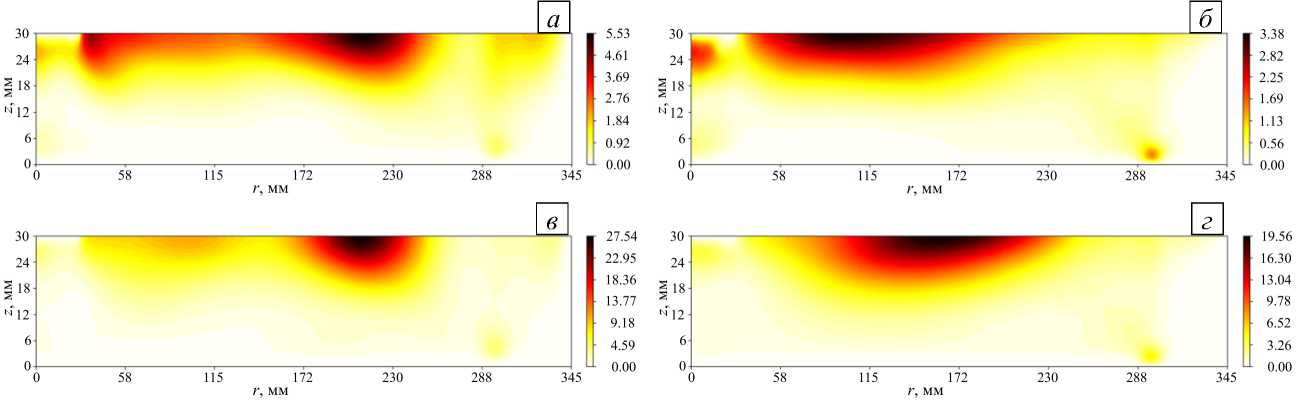

Столь же сильные изменения с ростом мощности нагрева видны и на средних распределениях азимутальной и радиальной компонент скорости (см. Рис. 10). Азимутальное движение при большом нагреве (Рис. 10б) состоит из трех зональных течений: антициклонического на периферии, циклонического в средней части слоя, циклонического вихря в центральной части. Подобное распределение азимутальных течений также характерно для атмосферы Земли. Меридиональное движение на границе между аналогами ячеек Хэдли и ячейки Ферреля имеет выраженный наклон (в англоязычной литературе такая конвекция имеет специальное название “slantwise convection”).

Рис. 10. Средние (по времени и азимутальной координате) распределения азимутальной ( а , б ) и радиальной ( в , г ) компонент скорости в режиме с бароклиннымы волнами; расчеты 3-й ( а , в ) и 4-й ( б , г )

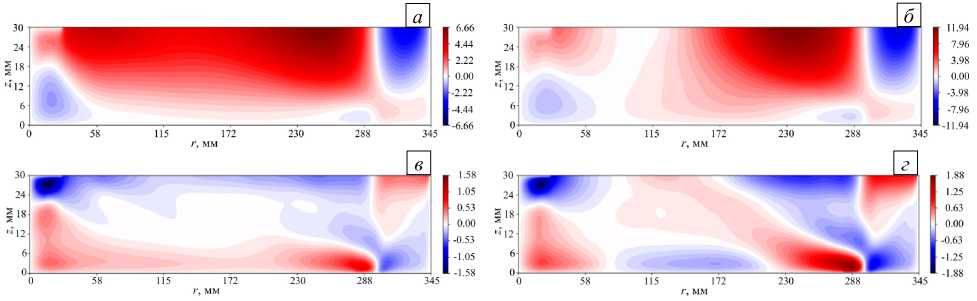

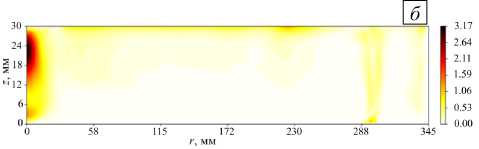

В рассматриваемой системе, в отличие от классической модели Хайда, бароклинные волны неустойчивы. Как показали эксперименты [13], наблюдаемые бароклинные волны являются суперпозицией различных волновых мод, которые дрейфуют во вращающейся системе в циклоническом направлении. Амплитуда этих волновых мод существенно варьируется с течением времени, причем без выделенной частоты. В связи с этим, помимо средних распределений, полезно проанализировать распределения пульсаций, которые в основном обусловлены волновыми движениями. Действительно, поля пульсаций азимутальной и радиальной компонент скорости в осесимметричном и волновом режимах качественно различны. В осесимметричном режиме (Рис. 11) пульсации скорости сосредоточены над нагревателем и под холодильником, в областях подъемного и опускного течений, образованных мелкомасштабными конвективными структурами. В волновом режиме пульсации локализованы в верхней части слоя, в области формирования бароклинных волн (Рис. 12). С ростом нагрева интенсивность пульсаций увеличивается в несколько раз.

Рис. 11. Поле пульсаций азимутальной ( а ) и радиальной ( б ) компонент скорости; расчет 2-й

Рис. 12. Поле пульсаций азимутальной ( а , в ) и радиальной ( б , г ) компонент скорости; расчеты 3-й ( а , б ) и 4-й ( в , г )

5. Заключение

Представлены первые результаты математического моделирования в постановке, приближенной к новой лабораторной модели общей циркуляции атмосферы [13]. Получено хорошее качественное согласование экспериментальных и численных результатов. Эксперименты [13] ограничены визуализацией течений на верхней свободной границе, что не дает возможности выявить структуру течений в объеме жидкости. Основной целью проведенных расчетов было определение средней структуры течения в осесимметричном и волновом режимах. Показано, что в осесимметричном режиме реализуется меридиональная циркуляция, аналогичная циркуляции Хэдли, со сравнительно низким уровнем пульсаций скорости. Обнаружено, что увеличение скорости вращения приводит к формированию неустойчивых бароклинных волн и существенному изменению структуры меридиональной циркуляции. Интенсивность и структура бароклинных волновых движений в значительной степени обуславливается интенсивностью нагрева. Впервые продемонстрировано, что в лабораторной модели при относительно малом значении термического числа Россби возможна реализация меридиональной циркуляции со структурой, подобной наблюдаемой в атмосфере, состоящей из аналогов ячейки Хэдли, ячейки Ферреля и полярной ячейки. Это подтверждает перспективность использования новой лабораторной модели общей циркуляции атмосферы для выявления ключевых факторов, определяющих структуру и динамику крупномасштабных атмосферных течений.

Вычислительные ресурсы на кластере «Тритон» ИМСС УрО РАН обеспечены в рамках темы АААА-А19-119012290101-5.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-21-00572) .

Список литературы Структура течений в лабораторной модели общей циркуляции атмосферы

- You Q., Cai Z., Pepin N., Chen D., Ahrens B., Jiang Z., Wu F., Kang S., Zhang R., Wu T., Wang P., Li M., Zuo Z., Gao Y., Zhai P., Zhang Y. Warming amplification over the Arctic Pole and Third Pole: Trends, mechanisms and consequences // Earth Sci. Rev. 2021. Vol. 217. 103625. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103625

- Алексеев В.В., Киселева С.В., Лаппо С.С. Лабораторные модели физических процессов. М.: Наука, 2005. 312 с.

- Von Larcher T., Williams P.D. Modeling atmospheric and oceanic flows: Insights from laboratory experiments and numerical simulations. John Wiley & Sons, 2014. 386 p.

- Hide R. Some experiments on thermal convection in a rotating liquid // Q. J. Roy. Meteorol. Soc. 1953. Vol. 79. P. 161. https://doi.org/10.1002/qj.49707933916

- Eady E.T. Long waves and cyclone waves // Tellus. 1949. Vol. 1, Iss. 3. P. 33-52. https://doi.org/10.3402/tellusa.v1i3.8507

- Read P.L., Pérez E.P., Moroz I.M., Young R.M.B. General circulation of planetary atmospheres: insights from rotating annulus and related experiments // Modeling atmospheric and oceanic flows: Insights from laboratory experiments and numerical simulations / Ed. T. Von Larcher, P.D. Williams. John Wiley & Sons, 2014. P. 7-44.

- Marshall S.D., Read P.L. An experimental investigation of blocking by partial barriers in a rotating baroclinic annulus // Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 2018. Vol. 112. P. 97-129. https://doi.org/10.1080/03091929.2017.1406486

- Marshall S.D., Read P.L. Thermal versus mechanical topography: An experimental investigation in a rotating baroclinic annulus // Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 2020. Vol. 114. P. 763-797. https://doi.org/10.1080/03091929.2019.1697875

- Fultz D., Long R.R., Owens G.V., Bohan W., Kaylor R., Weil J. Studies of thermal convection in a rotating cylinder with some implications for large-scale atmospheric motions. American Meteorological Society Boston, MA, 1959. 105 p. https://doi.org/10.1007/978-1-940033-37-2

- Scolan H., Read P.L. A rotating annulus driven by localized convective forcing: A new atmosphere-like experiment // Exp. Fluids. 2017. Vol. 58. 75. https://doi.org/10.1007/s00348-017-2347-5

- Hignett P., Ibbetson A., Killworth P.D. On rotating thermal convection driven by non-uniform heating from below // J. Fluid Mech. 1981. Vol. 109. P. 161-187. https://doi.org/10.1017/S0022112081000992

- Batalov V., Sukhanovsky A., Frick P. Laboratory study of differential rotation in a convective rotating layer // Geophys. Astrophys. Fluid. Dynam. 2010. Vol. 104. P. 349-368. https://doi.org/10.1080/03091921003759876

- Sukhanovskii A., Popova E., Vasiliev А. A shallow layer laboratory model of large-scale atmospheric circulation // Geophys. Astrophys. Fluid Dynam. 2023. Vol. 117. P. 155-176. https://doi.org/10.1080/03091929.2023.2220877

- Evgrafova A., Sukhanovskii A. Angular momentum transfer in direct numerical simulations of a laboratory model of a tropical cyclone // Geophys. Astrophys. Fluid. Dynam. 2022. Vol. 116. P. 185-205. https://doi.org/10.1080/03091929.2022.2066659

- Hide R., Fowlis W.W. Thermal convection in a rotating annulus of liquid: Effect of viscosity on the transition between axisymmetric and non-axisymmetric flow regimes // J. Atmos. Sci. 1965. Vol. 22. P. 541-558. https://doi.org/10.1175/1520-0469%281965%29022%3C0541%3ATCIARA%3E2.0.CO%3B2

- Fein J.S., Pfeffer R.L. An experimental study of the effects of Prandtl number on thermal convection in a rotating, differentially heated cylindrical annulus of fluid // J. Fluid Mech. 1976. Vol. 75. P. 81-112. https://doi.org/10.1017/S002211207600013X

- https://www.icmm.ru/nauka/programmi-granti/77-rnf/1091-sozdanie-laboratornoj-modeli-obshchej-tsirkulyatsii-atmosfery (дата обращения: 22.08.2023).