Структура труда непосредственного производителя - основа формирования качества жизни

Автор: Кузнецова А.П.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4 (170), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается структура трудовых функций участников производственного процесса как источник формирования и способ реализации того или иного качества жизни, как опредмечивание формы собственности, закрепление различных социально-экономических ролей работников в производстве и обществе в целом, различных ценностных ориентиров, интересов и приоритетов.

Трудовые функции, структура и распределение трудовых функций, качество жизни, собственность, социальная форма труда, социальная структура трудовых функций, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/143181624

IDR: 143181624

Текст научной статьи Структура труда непосредственного производителя - основа формирования качества жизни

Структура труда опредмечивает собой определенную форму собственности, формирует специфику потребностей участников производственного процесса, конституирует основания качества жизни. Различия качества жизни определяются различиями структуры труда, структуры деятельности людей, что можно проследить по изменению показателей, характеризующих эту структуру.

Разработка показателей структуры труда в России в доперестроечный период прошла ряд этапов, выявивших как преодоление тех или иных методов, так и нерешенность определенных сторон структуры труда.

Особую важность в этот период приобрело распространение понимания труда как общественного института (общественного производства) в широком смысле слова, а не только как простого процесса труда рабочего с предметом труда при помощи орудия труда. Этому способствовало плановое развитие производства и общества, эволюция пятилетних планов и их проблематики для становления определенного качества и образа жизни.

В данный период определилось следующее понимание ряда вопросов системы показателей труда: – возможность и необходимость управления системой показателей на научной основе, управления системой труда общества, что показало возможность переворота в соотношении «наука-производство», когда производство в целом становится экспериментальной базой науки;

-

– управление производством в целом изменяет отношение между государственной властью и производством;

-

– замена стихийно складывающейся структуры труда на научно обоснованную при использовании объективных законов вместо эмпиризма;

-

– регулятором общественного труда являются объективные законы производственных (социальных) отношений;

-

– ведущая роль социальных показателей в системе общественной организации труда;

-

– невозможность игнорирования цели и перспектив развития той или иной системы показателей труда;

-

– рассмотрение показателей в двух аспектах: политико-экономическом и инженерно-технологическом по их содержанию и субординации;

-

– невозможность рассмотрения рабочей силы, сырья, продукции отраслей и т.п. как таковых вне связи с формами собственности, вне их ролей как «агентов» собственности;

-

– необходимость определяющей роли социально-экономической оценки общественного труда, а не просто количественного сочетания роста производительных сил, богатства и доходов балансового плана;

-

– критика увлеченности цифровыми расчетами балансового метода вместо перехода к анализу социальных процессов и институтов, лежащих в их основании, вместо связи с формами собственности;

-

– невозможность восполнить недостаток теоретической разработки статистико-эмпирическим методом и экстраполяцией его на будущее;

-

– отмечена более тесная зависимость между практической социальной активностью трудящихся (участием в управлении) и непосредственными результатами работы, эффективностью производства;

-

– распространение планов социального развития трудовых коллективов предприятий, что изменяет функции работников в производстве и обществе и является способом эволюции формы собственности и качества жизни.

Несмотря на важность перечисленных научных принципов до сих пор до конца не разработан вопрос о соотношении социальных показателей и экономических, социально-экономических и техникотехнологических, соотношение роста техники, производительных сил с ростом доходов и изменением качества жизни и т.д.

В системах показателей трудовых функций отмечались следующие недостатки:

-

– отсутствие связи управления производством с трудом непосредственных производителей как активных социальных субъектов производства;

-

– нарушение связи между производством и потреблением, удовлетворением общественных потребностей;

-

– несоответствие эффективности экономического управления по отношению к эффективности социального регулирования и другие.

В 70-е и 80-е гг. появились работы об усилении роли трудящихся в управлении производством не только по вопросу о социальном планировании коллективов, но и об усилении социально-экономической роли Советов, а также по социально-экономическому планированию районов.

Перечисленный комплекс социальных проблем согласуется с разделами социальной статистики, куда входят показатели трудовой деятельности человека в широком плане: показатели общественного строя, политической системы, социальной структуры и т.п. Однако, несмотря на возрастающее понимание роли социальных показателей труда в самой теории сохранился разрыв между технико-технологическими показателями, с одной стороны, и показателями социальной структуры, социальных отношений производства, социальных механизмов собственности, с другой.

Проблема наемного труда как проблема социального положения непосредственных производителей – центральный вопрос социальных показателей, определяющих систему потребностей и качество жизни работников. В период перестройки стало очевидным, что в прежний период наука ошибочно отождествляла социальное положение работника с ростом благосостояния и образования, что выдавалось за рост социальной однородности и стирания социальных различий. На самом деле рабочий доперестроечного периода по его месту и функциям в самом процессе труда в производстве не имел функций собственника общественного производства и его продукта, в то время как директоры и правящая номенклатура имели функции собственника средств производства, продукта производства (труда), управления персоналом, трудом и т.п. Следует отметить, что в развитых зарубежных странах повышение благосостояния большинством ученых не отождествляется со сменой формы собственности, с ростом социальной однородности, с уменьшением социальной дифференциации.

С этой целью важно составить перечень производственных функций в процессе труда и производства в целом и затем выявить, как они распределены между различными агентами производства.

Сопоставление распределения производственных функций между агентами производства в условиях доперестроечной экономики в России и в условиях современного капиталистического производства страны показывает, что непосредственный производитель, рабочий в обоих случаях был прикреплен лишь к частичной операции за станком и фактически отстранен от функций организации труда и производства, от совершенствования техники и технологических процессов, от торгово-сбытовых операций предприятия, от выработки политики управления прибылью, распределением дохода предприятия и т.п.

Все эти функции выполнялись и выполняются специально выделенными для этих функций людьми: инженерно-техническими работниками, экономическими и финансовыми отделами предприятий, надзор за трудом осуществляли и осуществляют мастера и начальники цехов.

Структура трудовых функций, их распределение между социальными слоями и классами в условиях частной капиталистической собственности выливается в организационные формы предприятия. Классической формой организационной структуры предприятия, фирмы и т.п. в условиях наемного труда является административная структура предприятия, управление производством и трудом сверху вниз, деление на руководителей и исполнителей, отсутствие выборности мастеров, руководителей цехов и предприятия и т.п.; учет и контроль над трудом и производством осуществляют представители администрации, но не рабочие.

В противоположность этому в условиях общей собственности на уровне предприятия (кооперативы) имеет место не распределение производственных функций между различными социальными слоями, а, напротив, равенство всех в выполнении всех функций. Прежде всего, выполнение каждым членом кооператива как функции простого процесса труда (работа за инструментом, станком и т. п.), так и функций собственника (обсуждение и принятие решений по всем социальным, управленческим и технико-технологическим вопросам на общем собрании членов кооператива). В руках рабочих соединяются функции технико-технологические и социальные, управленческие, т.е. функции руководителей и исполнителей; труд не отделен от собственности.

В этом случае определяющей организационной структурой предприятия является не административная структура и управление сверху-вниз, а общее собрание членов кооператива, где все включены на равных социальных условиях в реальное управление социальными отношениями внутри кооператива, в управление своим трудом и производством, средствами труда; в функции контроля и распределения средств труда, трудовых функций и операций, дохода и т.п. Важнейшим показателем является выборность и сменяемость председателя и других лиц. Выборность в отличие от административного назначения – это социальный институт особого и обязательного звена в организационной структуре социальных отношений в условиях социального равенства, способ его реализации наряду с общим собранием членов кооператива. К организационным структурам относятся и союзы, ассоциации кооперативов и их органы.

Поэтому к социальной структуре относятся не только отношения на уровне предприятия, хотя процесс труда и тип разделения труда в нем является определяющим для всей системы, опредмечивающей социальную структуру.

Когда статистика социологии труда включает в себя такие показатели, как занятость, безработица, продолжительность рабочего дня, оплата труда, производительность труда, то это показатели, которые относятся ко всему хозяйству страны в целом и которые исторически складывались через различные формы взаимодействия и связи между предприятиями и их работниками, через прямые и косвенные формы социальных отношений. То есть они регистрируют лишь результаты определенных социальных отношений.

Организационной структурой, обеспечивающей целостность социально-экономических отношений, является государство и его институты.

В этом смысле важно подчеркнуть наличие в качестве первого раздела социальной статистики такого раздела, как «статистика общественного строя», куда входит экономическая система (I, п. 1.1), политическая система (I, п. 1.2), социальная структура (I, п. 1.3) и общественное мнение (I, п. 1.4).

-

В статистике экономической системы (I, п. 1.1) рассматриваются показатели собственности на средства производства, ее структуры.

Собственность и ее показатели в данном случае сведены к материально-вещественным количественным характеристикам. Однако то, что собственность положена в основу (в первый пункт) раздела «статистика общественного строя» весьма важно. Другой вопрос, что не выполнена задача выделения показателей социального содержания собственности. Но далеко не все работы по социально-экономической статистике, как подчеркивают многие авторы, вообще отмечают в качестве исходного пункта форму собственности. Напротив, количественный и счетно-расчетный подход к материально-вещественной стороне производства является господствующим в некоторых работах [1, с. 46, 2, 3].

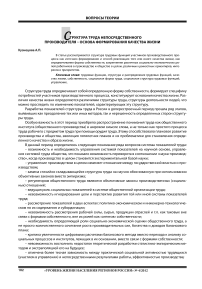

Интересно сравнить по этому центральному вопросу (о статистике общественного строя) показатели в международной статистике.

Принципиальные схемы показателей социальной статистики [4]

Таблица 1

|

Схемы ООН (1968 г.) |

Схемы ЦСУ СССР (проект 1978 г.) |

Американская схема (1973 г.) |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

1. |

Население |

Общественный строй и государственное управление |

Здравоохранение |

|

2. |

Социальная структура общества и социальная мобильность |

Население и семья |

Социальное обеспечение |

|

Схемы ООН (1968 г.) |

Схемы ЦСУ СССР (проект 1978 г.) |

Американская схема (1973 г.) |

|

|

1 |

2 |

3 |

|

|

3. |

Семья и быт |

Народное образование |

Образование |

|

4. |

Доходы и семейные сбережения |

Обслуживание учреждениями культуры |

Занятость |

|

5. |

Уровень жизни |

Состояние здоровья населения и здравоохранения |

Доходы |

|

6. |

Здравоохранение |

Социальное обеспечение |

Жилищные условия |

|

7. |

Потребление продуктов питания |

Занятость и условия труда |

Свободное время и развлечения |

|

8. |

Жилищные условия |

Доходы |

Население |

|

9. |

Образование и культура |

Потребление и коммунальные условия |

– |

|

10. |

Условия труда и занятость |

Жилищные и коммунальные условия |

– |

|

11. |

Условия жизни сельского населения |

Бытовое и торговое обслуживание |

– |

|

12. |

Социальное обеспечение |

Бюджет времени |

– |

|

13. |

Содержание и воспитание детей |

– |

– |

|

14. |

Инвалиды |

– |

– |

|

15. |

Престарелые и пенсионеры |

– |

– |

|

16. |

Моральная статистика |

– |

– |

|

17. |

Общественные фонды |

– |

– |

Из таблицы 1 видно, что американская социальная статистика исключила вопросы социальной системы общества, общественного строя, государственного управления и социальной структуры как специального предмета исследования. Что касается схемы ООН, то там есть рубрика социальной структуры общества и социальной мобильности, но она не затрагивает показатели общественного строя и государственного управления.

Однако российская наука могла бы использовать ряд тенденций российской [5, с. 123, 134-136, 173, 175-176, 181, 196, 6] и современной буржуазной науки и реальной практики отечественных [7] и мировых процессов. Так, сотрудники Всемирного банка пишут, что повсюду в мире институт государства находится в центре всеобщего внимания. Далеко идущие изменения в мировой экономике заставляют нас вновь искать ответы на основные вопросы о государстве: какова должна быть его роль, чем оно может заниматься и чем не может и оптимальный модус его поведения в том или другом случае. Дж. Вульфенсон [8] выделяет следующие причины обострения вопроса о государстве: крах административно-командной экономики в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы; финансовый кризис государства всеобщего благосостояния в большинстве промышленно развитых стран; важная роль государства в странах Восточной Азии, явивших миру «экономическое чудо»; крушение ряда государств и небывалое увеличение числа чрезвычайных ситуаций в различных частях света. Отчет Всемирного банка подчеркивает и обосновывает, что определяющим фактором таких противоположных результатов является «эффективность государства» и что размеры и сферы деятельности правительств во всем мире невероятно расширились; в то же время переместилось внимание с размера государства как такового и объема его вмешательства – на его эффективность и степень удовлетворения нужд населения, в том числе на эффективность в мировом масштабе.

Современная российская социология (вместо отхода от проблем государства и экономики как социальных институтов) должна была бы сама сформулировать и проанализировать то, что предлагает Всемирный банк: «переосмысление представлений о государстве», «фундаментальное переосмысление роли различных институтов, а также взаимодействия между гражданами и властью», «изменение институциональных структур», «реформа государственных институтов», «укрепление потенциала государства путем активизации общественных институтов» и необходимости «постоянно держать под контролем общественные отношения», «более чутко реагировать на нужды населения, способствуя его участию в управлении», «способствовать сокращению бедности и неравенства», «дать людям возможность быть услышанными», развитие в этом смысле «партнерства» и т. п.

В этой тенденции ведут исследования, например, школы и различные направления науки США: расширение функций государства и регулирование государством производственных отношений. В отличие от новейших российских учебников по социологии, в большинстве своем замалчивающих роль государства в изменении общественного строя и вопросы нарастания неравенства, ученые либерального направления США предлагают реформы по социальной защите самых уязвимых слоев общества, в частности рабочих. По их мнению, успех страны в будущем зависит от того, будут ли реформы проводиться в пользу трудящихся или за счет них. Как либеральным, так и консервативным направлением в США, подчеркивает К.Д. Ро-стиашвили [9, с. 222, 224-228, 229-235], признается, что существующая система индустриальных отношений неэффективна и не способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся потребности рынка, что неблагоприятно сказывается на конкурентоспособности американской экономики. Корень зла либеральные ученые видят в неспособности существующей индустриальной системы эффективно защищать интересы рабочих. По их мнению, только институциональные изменения могут дать новый прорыв в трудовых отношениях. С их точки зрения, центральная проблема – это трансформация существующей формулы регулирования трудовых отношений, в том числе поддержание института профсоюзов со стороны государства.

Таким образом, для зарубежной науки все очевиднее становится не игнорирование государства как важнейшего регулирующего социального института и не игнорирование проблем социальной структуры и социального неравенства, не противопоставление государства, социальных проблем и экономики, а необходимость «сращивания» государственного регулирования, экономики и социальных отношений. Ученые считают, что функции государства следовало бы расширить до непосредственного гаранта заключаемого трудового договора и технической помощи, до «превращения правительства в субъекта трудовых договоров в качестве равноправного члена ... с целью снижения безработицы...», «фактически утверждается схема социализации предприятий» с гарантией рабочих мест и запретом своевольных увольнений предпринимателями США. В этом же направлении по изменению социальных отношений и социальных институтов (власти и труда) предлагается изменить и институты по управлению трудом и производством: расширение функций системы коллективных договоров и рабочего движения через реформирование трудового законодательства; создание трудовых советов (выбираемых голосованием) с различными функциями (реорганизация производства и управления, повышения производительности труда, подготовки кадров, здравоохранения, техники безопасности рабочих мест, решения конфликтов и т.д.); рост социального статуса трудящихся и их участие в управлении как «государственный патернализм», как «сращивание интересов труда и капитала», как демократизация принципов управления производством, что определяет рост экономики.

Однако фундаментальные работы по социологии в современной России отстают от уровня анализа актуальных проблем мировой науки и острейших проблем практики. Более того, следует признать справедливым упрек в адрес новейшей отечественной социологии в том, что она сделала шаг назад от передовых направлений и тенденций как современной буржуазной социологии, так и науки прошлых веков.

Анализ российских законодательных актов наглядно демонстрирует ошибочность отделения в науке политической системы и государственной власти от экономической системы, от социальной структуры и формы собственности. Это говорит о том, что схема социальных показателей, используемая социальной статистикой (как частью социально-экономической дисциплины) совершенно правильно ставит на первое место раздел «Статистика общественного строя», куда входит статистика экономической системы, статистика политической системы общества, статистика социальной структуры. В этом разделе рассматриваются и показатели собственности. Социология, в отличие от социальной статистики, не исходит в своей классификации и анализе социальной структуры из этого принципа и значительно отстает в исследовании определяющей роли общественного строя собственности, политической системы, государства, социальной структуры. Если об этих вопросах и говорится в социальной науке в той или иной степени, то они не представлены как играющие определяющую и решающую роль для других показателей, которые их опредмечивают.

Форматирование наемного труда в России рассмотрим на примере рабочих промышленности. Здесь четко прослеживается роль политики, государственной власти, изменение социальной структуры путем перестройки производственных функций непосредственных производителей, в том числе функций по отношению к средствам производства, управлению трудом и производством, доходом предприятия, а также функций в различных организационных структурах собственности, начиная от бригады и кончая местными и высшими государственными органами и т.п.

В условиях юридически свободного работника нет другого способа закрепления различного положения людей по их месту и роли в производстве, по отношению к средствам производства, по различной доле получаемого на предприятии дохода, кроме разделения производственных функций между социальными слоями, между рабочими (исполнительные функции) и руководителями (функции управления производством), что является административной структурой управления трудом и производством. Происходит оттеснение непосредственного производителя, рабочего, на монотонные частичные операции, пожизненное закрепление его за частичной операцией, отделение от рабочего всех социальных и содержательных функций труда, сосредоточение в руках собственника всех социальных, управленческих, содержательных функций производственного процесса, превращение работника в товар рабочая сила. Этот тип разделения труда обеспечивает закрепление и воспроизводство капиталистической социальной структуры (капиталист – наемный рабочий).

В процессе перестройки рабочий был оттеснен от участия в следующих основных функциях, развивающих демократическую форму управления производством (и отмененных в период перестройки):

-

• широкая гласность;

-

• выработка важнейших решений;

-

• контроль за их исполнением;

-

• рассмотрение и утверждение планов экономического и социального развития предприятия;

-

• определение путей повышения эффективности производства;

-

• определение способов укрепления материально-технической базы производства;

-

• народный контроль;

-

• выборы СТК;

-

• контроль СТК за выполнением решений общих собраний, заслушивание отчетов администрации;

-

• обязательность решений СТК для администрации и членов коллектива;

-

• администрация обязана принимать необходимые меры по устранению вскрытых народным контролем недостатков;

-

• выборность руководителей предприятия и его подразделений;

-

• контроль за справедливым распределением социальных благ;

-

• контроль за соответствием оплаты труда личному вкладу;

-

• коллективные формы организации и стимулирования труда;

-

• усиление коллективной заинтересованности и ответственности;

-

• включение коллективом в бригаду инженерно-технических работников и других специалистов;

-

• начало формирования неадминистративной структуры управления трудом и производством;

-

• повышение роли общих собраний;

-

• распоряжение доходом предприятия, работник становится хозяином результатов труда;

-

• решающий голос коллектива рабочих при выборе форм распределения дохода и критериев оценки труда;

-

• выработка мер морального и материального поощрения;

-

• усиление роли профсоюзов на базе коллективной формы труда и др.

Данные функции рабочих были рекомендованы в законе о предприятии в 1987 г. А в законе о предприятии 1990 г. они были отменены. Тем самым законодательство периода перестройки конституировало социальное положение рабочего как наемного труда, рабочей силы как товара по главному вопросу – структуре производственных функций. Функции жизнедеятельности рабочего, качество его жизни, роль в производстве и обществе были в корне изменены.

-

1. Курс социально-экономической статистики. – М., 1985.

-

2. Социально-экономическая статистика. – Киев, 1991.

-

3. Социальная статистика. – М., 1988.

-

4. Рябушкин Т.В., Симчера В.М. Очерки международной статистики. – М., 1981.

-

5. Рубин И.И. Современные экономисты на Западе. – М.-Л., 1927.

-

6. Колганов А.И. Коллективная собственность. – М., 1996.

-

7. Алибеков М.М. Опыт работы Союза собственников –

совладельцев «Шукты» // Уровень жизни населения регионов России. – 2011, № 5.

-

8. Вульфенсон Дж. (президент) и другие сотрудники Всемирного банка. О роли государства в мире после победы Запада над СССР. (Краткий вариант «Отчета о мировом развитии – 1997) // Экономическая газета. – 1997, № 31.

-

9. Ростиашвили К.Д. Проблемы и перспективы государственного регулирования трудовых отношений в США // Социально-политический журнал. – 1995, № 5.

Список литературы Структура труда непосредственного производителя - основа формирования качества жизни

- Курс социально-экономической статистики. - М., 1985.

- Социально-экономическая статистика. - Киев, 1991.

- Социальная статистика. - М., 1988.

- Рябушкин Т.В., Симчера В.М. Очерки международной статистики. - М., 1981.

- Рубин И.И. Современные экономисты на Западе. - М.-Л., 1927.

- Колганов А.И. Коллективная собственность. - М., 1996.

- Алибеков М.М. Опыт работы Союза собственников - совладельцев «Шукты» // Уровень жизни населения регионов России. - 2011, № 5. EDN: OEEIBX

- Вульфенсон Дж. (президент) и другие сотрудники Всемирного банка. О роли государства в мире после победы Запада над СССР. (Краткий вариант «Отчета о мировом развитии - 1997) // Экономическая газета. - 1997, № 31.

- Ростиашвили К.Д. Проблемы и перспективы государственного регулирования трудовых отношений в США // Социально-политический журнал. - 1995, № 5.