Структура, вещественный состав и платиноносность Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива на Полярном Урале

Автор: Потапов И.Л., Пыстин А.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (194), 2011 года.

Бесплатный доступ

Показана ошибочность общепринятого представления о принадлежности верлит-клинопироксенитового массива, вмещающего благороднометальное проявление Озерное, к кэршорскому плутоническому комплексу райизско-войкарской палеозойской офиолитовой ассоциации. По совокупности структурных, петрогеохимических, минералогических и других данных обосновывается гипотеза о том, что массив является фрагментом расслоенного интрузива. Связанная с ним платинометальность может быть отнесена к новому, неизвестному прежде на Урале рудоформационному типу.

Расслоенные интрузивы, верлит-клинопироксенитовый массив, платинометальная минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/149129029

IDR: 149129029

Текст научной статьи Структура, вещественный состав и платиноносность Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива на Полярном Урале

Промышленно значимые эндогенные месторождения платиноидов на Урале приурочены к породам ду-нит-пироксенит-габбровой (платиноносной) ассоциации. Они расположены в южной половине складчатого пояса. На Полярном Урале достоверных данных о наличии таких образований нет. Известные здесь небольшие эндогенные проявления платиноидов связаны с хромитоносными ультрабазитами палеозойской офиолитовой ассоциации, а минералы платиновой группы представлены относительно тугоплавкими разновидностями Ru-Os-Ir состава при небольшом содержании Pt, Pd и Rh.

В 2002 г. при геологическом доизучении масштаба 1:200 000 на Полярном Урале в бассейне р. Хараматалоу было открыто рудопроявление малосульфидных медных руд (М. А. Шишкин и др.), в которых впервые для региона были установлены минералы Au и Ag в ассоциации с минералами Pd, Bi и Te [1]. Позднее здесь были также выявлены минералы платины [2]. По данным В. Г. Котельникова и Н. В. 12

Романовой [3], это рудопроявление, названное Озерным, принадлежит к титаномагнетитовой платинопалладийсодержащей формации, связанной с массивами Платиноносного пояса, и по рудной специализации оно наиболее близко к баронскому типу. В связи с этим возникает сомнение в правомерности общепризнанной версии о принадлежности массива, вмещающего рудопроявление, к кэршорского плутоническому комплексу райизско-войкарской офиолитовой ассоциации. Более того, результаты проводенных нами исследований структуры и вещественного состава пород и самих руд проявления Озерное не исключают возможности сопоставления рудовмещающего верлит-клинопироксенитового массива, названного нами Дзелятышорским, с расслоенными плутонами.

Таким образом, платиносодержащее рудопроявление, приуроченное к Дзелятышорскому массиву, может быть отнесено к новому для Полярного Урала, а возможно, и для Урала в целом рудоформационному типу. Для уточнения формацион ной принадлежности массива важное значение имеют результаты изучения структуры и вещественного состава рудовмещающих пород.

Основные черты геологического строения района

В современной трактовке Дзе-лятышорский массив с рудопрояв-лением Озерное является составной частью кэршорского плутонического комплекса, представляющего собой среднюю существенно габброидную часть райизско-войкарской палеозойской офиолитовой ассоциации. Кэршорский комплекс в свою очередь подразделяется на три структурно-вещественных подкомплекса (СВП), различающихся соотношением пород разного состава и характером их метаморфического изменения [4].

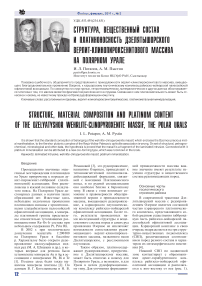

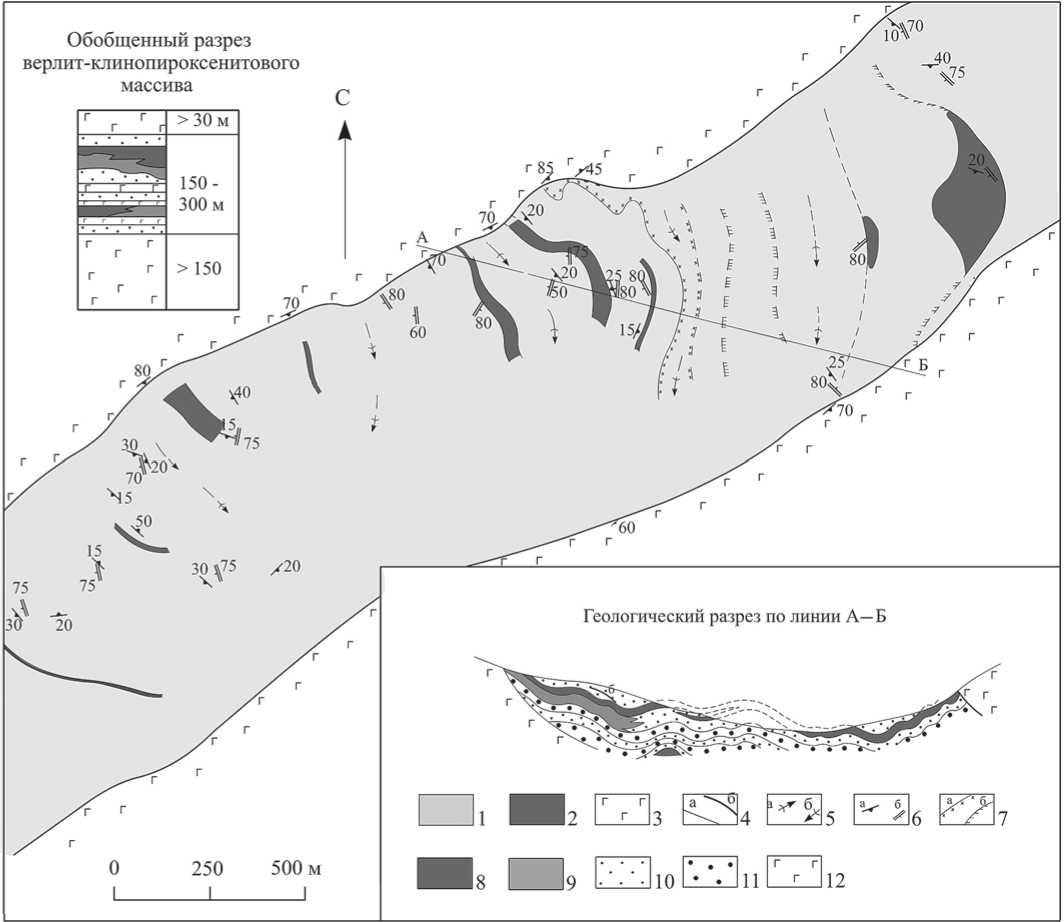

Нижний СВП по надвиговой зоне контактирует с образованиями дунит-гарцбургитового комплекса райизско-войкарской офиолитовой ассоциации и располагается к юго-востоку от нее (рис. 1).

Этот подкомплекс представляет собой тектонически разлинзованную серию, в которой чередуются тела амфиболитов, габброамфиболи-тов, дунитов, верлитов и пироксени-тов. Амфиболиты утратили признаки первичной структуры. Наложенные процессы сформировали гнейсоподобную полосчатую породу.

Средний СВП надвинут на нижний подкомплекс с юго-востока. Он сложен клинопироксенитами, оли-виновыми клинопироксенитами и верлитами. Характерной особенностью этой части разреза является наличие расслоенности, обусловленной сменой оливиновых разновидностей пород безоливиновыми. Именно к среднему СВП приурочено платинометалльное рудопроявле-ние Озерное.

Верхняя составляющая кэршор-ского комплекса надвинута на породы среднего СВП и представлена преимущественно роговообман-ковыми, пироксен-роговообманко-выми габбро, реже горнблендитами, которые слагают широкую полосу в юго-восточной части участка, а далее сменяются габбро-диоритами и диоритами собского комплекса.

В процессе проведения полевых работ нами была установлена резкая дискордантность структур упомянутого выше среднего СВП с окружающими породами кэршорского комплекса (рис. 1), которая позволяет предположить, что это структурно-вещественное подразделение не от

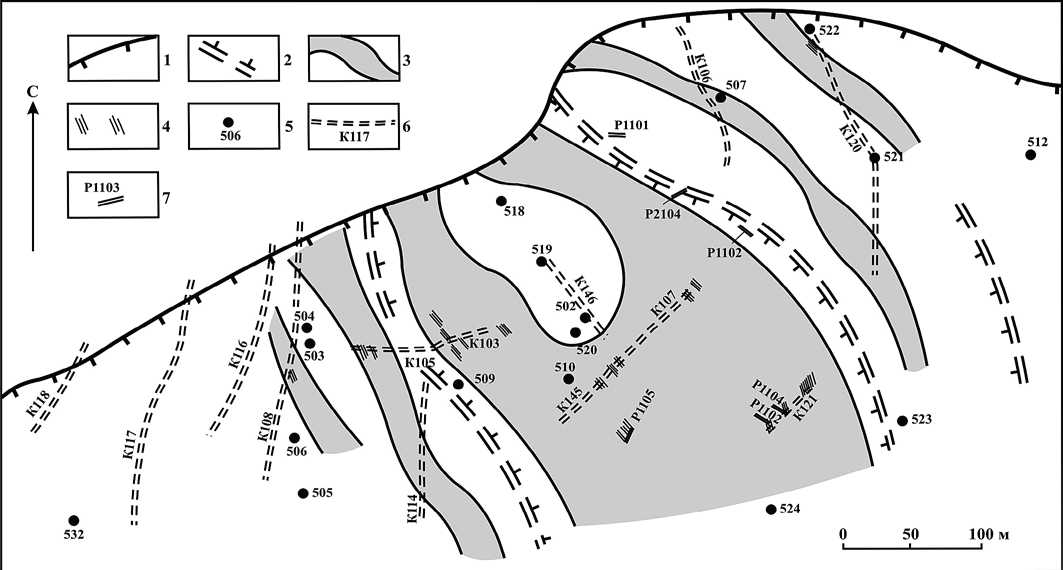

Рис. 1. Схематическая геологическая карта северо-восточной части кэршорского плутонического комплекса.

1 — райизско-войкарский ультрабазитовый комплекс (дуниты, гарцбургиты); 2—5 — кэршорский плутонический комплекс: 2 — дуниты, 3 — клинопироксениты и верлиты (Дзелятышорский верлит-клинопироксенитовыймассив), 4 — габбро,5 — габброамфиболиты; 6—7 — собский комплекс: 6 — габбродиориты, 7 — диориты; 8 — геологические границы: а — границы геологических тел, б — крутопадающие разломы, в — надвиги; 9 — выходы верлитов;

10 — оси структур: а — синклинальных, б — антиклинальных. Скошенным прямоугольником выделена центральная часть участка Озерный (см. карту на рис. 8)

носится к кэршорскому комплексу. Мы дали ему собственое название — Дзелятышорский массив — по одноименному ручью, пересекающему его в северо-восточной части.

Массив, как отмечено выше, сложен в основном породами клинопи-роксенит — верлитового ряда, среди которых преобладают оливиновые клинопироксениты. Далее в количественном отношении следуют собственно клинопироксениты и верлиты. В резко подчиненном количестве отмечаются оливиниты, плагиокла-зовые клинопироксениты и плагио-клазиты. Оливиниты образуют субсогласные с элементами расслоенности массива маломощные тела и, очевидно, являются продуктами магматической дифференциации плутона. Плагиоклазсодержащие клинопироксениты и плазиоклазиты приурочены в основном к контактам Дзелятышорского массива и несут следы вторичных образований. В пла-гиоклазсодержащих породах пироксен всегда полностью или частично замещен амфиболом. Контакты вер-лит-клинопироксенитового массива с габброидами тектонические.

Структура верлит-клинопироксенитового массива

Самая ранняя, первичная неоднородность массива выражается в «послойном» чередовании пород, отличающихся содержанием основных породообразующих минералов:

клинопироксена и оливина (клино-пироксенитов, оливиновых клино-пироксенитов с различным количественным соотношением оливина и клинопироксена, верлитов, оливинитов). В богатых оливином пироксенсодержащих породах (оливиновых клинопироксенитах и верлитах) часто отмечается тонкая полосчатость. При этом богатые оливином «слойки» выделяются желтым и бурым цветами и щелевидными углублениями на поверхности обнажений и отдельных глыб.

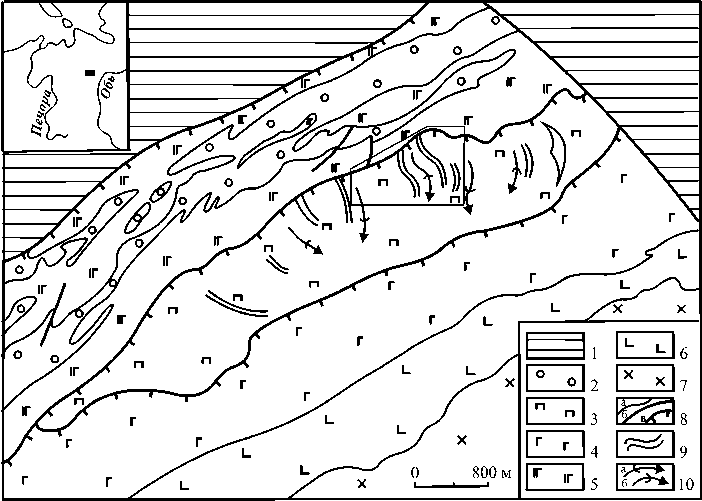

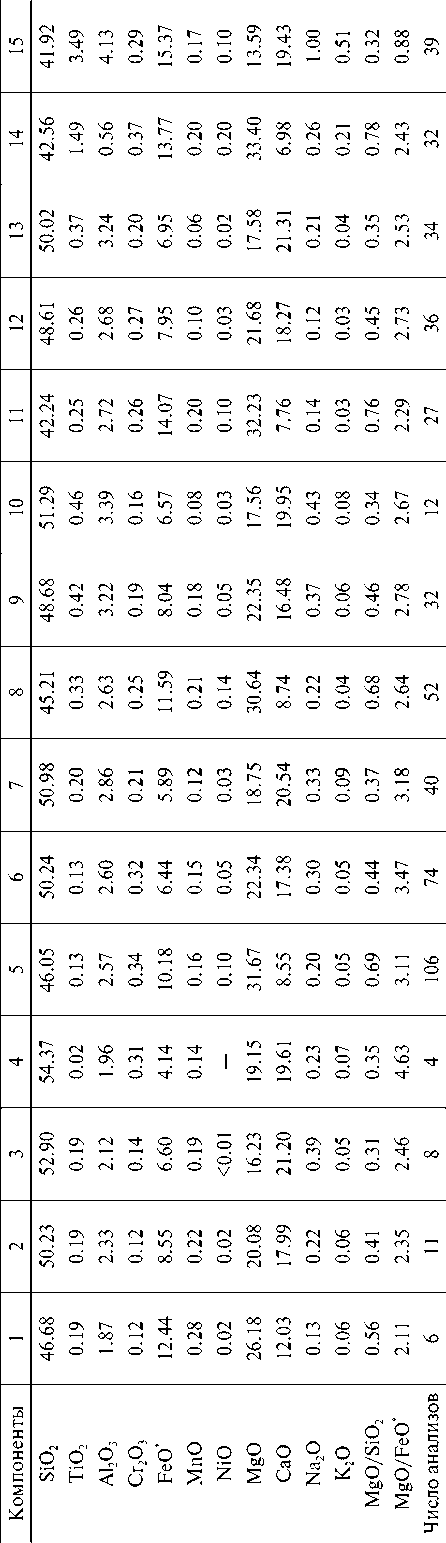

Плоскости первичной неоднородности («расслоенности») обычно залегают полого. Углы наклона «пластов» чаще всего не превышают 20°. Складки, образованные плоскостями «расслоенности», как правило, слабо выражены, но иногда отмечаются сильно сжатые складки, в том числе запрокинутые (рис. 2). Преобладающее простирание складок северо-западное. Шарниры складок полого (под углом до 20°) погружаются на юго-юго-восток. Вдоль осевых поверхностей складок часто отмечаются жилы, сложенные клинопироксеном, реже оливином. Жильным материалом также выполнены ядерные части складок. Учитывая высокотемпературный характер жильного материала (клинопироксен, оливин), выполняющего отслоения вдоль осевых поверхностей ранних складок, можно утверждать, что наблюдаемые складки сформировались в еще не полностью остывшем массиве на постмагматической стадии. Кроме отмеченных выше плоскостных элементов в породах Дзелятышорского массива широко распространены трещины, обычно выполненные серпентином, иногда хлоритом. Толщина отдельных элементов ритмов колеблется от нескольких сантиметров до десятков метров. Общая мощность вскрытого на рудопроявлении фрагмента вер-лит-клинопироксенитового массива составляет 400—600 м. В нижней его части (видимая мощность 150 м) преобладают клинопироксениты, в средней части разреза мощностью от 150 до 300 м в разных частях ру-допоявления доминируют оливиновые клинопироксениты и верлиты, завершают разрез снова клинопироксениты (видимая мощность около 30 м).

Детали структурного рисунка верлит-клинопироксенитово-го массива выявляются при геометрическом анализе распределения плоскостных и линейных структурных элементов. В результате такого анализа, выполненного с использованием известных методик [5, 6], в породах Дзелятышорского массива установлены два этапа складча- 13

Рис. 2. Зарисовки элементов «расслоенности» и полосчатости в породах верлит-клинопироксенитового комплекса.

1 — верлит, 2 — контакт верлита (вверху) с клинопироксенитом, 3—6 — клинопироксениты. Точками показаны жилы крупнозернистого клинопироксена, залитые участки — жилы оливина, линии и штрихи — полосчатость, «расслоенность», сланцеватость

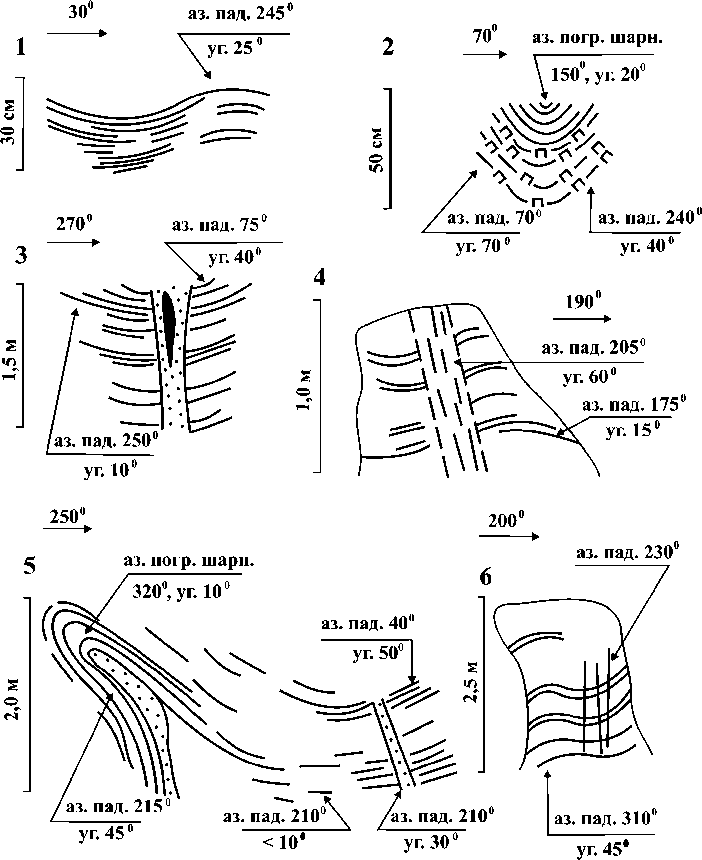

Рис. 3. Сферические диаграммы: а — полюсов первичной «расслоенности» с поясами n S0-1 (первого) и n S0-2 (второго) этапов деформации массива; б — полюса плоскостей кливажа осевой поверхности складок S 1 , измененных наложенной деформацией (пояс n S1-2). Равноплощадная сетка, нижняя полусфера.

Условные обозначения: 1 — шарниры складок (а — замеренные, b — рассчитанные); 2 — изолинии плотностей полюсов, N — количество замеров

тых деформаций. На первом этапе сформировались пологие цилиндрические складки пластического течения. Пояс полюсов элементов «расслоенности» (nS0-1; рис. 3,а) имеет юго-западное простирание по азимуту 230° с падением на северо-запад под углом 85°. Шарнир данной складчатой структуры (d0-1) полого погружается на юго-восток (азимут погружения 140°, угол погружения 5°). Полюса плоскостей кливажа осевых поверхностей nS1-2 также формируют пояс (рис. 3, б). Ось сжатия ортогональна поверхности кливажа и ориентирована в направлении СВ—ЮЗ. На этом этапе деформации вдоль осевых поверхностей складок внедрялись клинопироксеновые и оливиновые жилы. На втором этапе деформации пород массива образовались конические складки. При геометрическом анализе данный этап фиксируется появлением пояса полюсов nS0-2 с шарниром d0-2 (азимут погружения 210°, угол погружения 30°). Соотношение элементов цилиндрической и конической складчатости свидетельствует о наложенном характере последней. В процессе наложенной деформации сминались кливажные поверхности, а также шарниры складок первой генерации, которые на сферограм-ме ложатся на дугу большого круга. Формирование конических складок, вероятно, было связано с образованием надвигов уральской ориентировки.

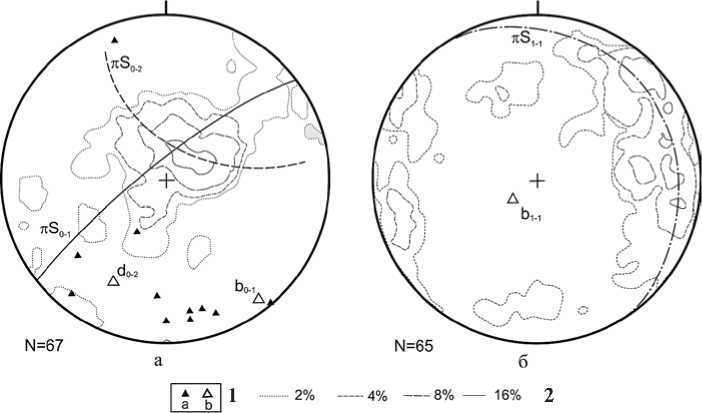

Выполненное нами картирование средней части участка Озерный (рис. 4), наиболее хорошо обнаженной и вскрытой канавами, расчистками и скважинами, показало, что породы, богатые оливином, с «прослоями» верлитов слагают верхнюю часть «расслоенного» Дзелятышорского массива и обнажаются в трех мульдообразных синклинальных структурах, оси которых полого погружаются на юго-юго-восток. Структурновещественные особенности массива хорошо отражаются в магнитном поле. Локальные магнитные аномалии конкордантны тектоническим границам массива. В то же время они сгруппированы в поля, ориентированные поперек простирания массива. При этом положение «пластов» высокомагнезиальных пород контролируется наиболее высокоградиентными зонами магнитного поля. Таким образом, расположение и конфигурация полей локальных магнитных аномалий отражает первичные структурно-вещественные особенности массива, а ориентировка отдельно взятых локальных магнитных аномалий связана с относительно поздними процессами преобразования пород.

Рис. 4. Структурно-геологическая схема Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива

1 — верлит-клинопироксенитовый комплекс пород нерасчлененный; 2 — «прослои» верлитов; 3 — габбро; 4 — геологические границы: а — магматические, б — тектонические; 5 — оси: а — антиклиналей, б — синклиналей; 6 — элементы залегания: а — расслоенности, контактов пород, б — высокотемпературной полосчатости; 7 — предполагаемые границы областей распространения пород: а — клинопироксенитов, б — верлитов и высокооливиновых клинопироксенитов; 8—12 (на разрезах): 8 — верлиты , 9 — оливиновые клинопироксениты (оливина 20—40 %), 10 — оливиновые клинопироксениты (оливина 10—20 %), 11 — клинопироксениты; 12 — габбро

Вещественный состав массива

Как было отмечено выше, в разрезе Дзелятышорского массива преобладают клинопироксениты, оливиновые клинопироксениты и верлиты. Существуют все переходы между названными породами. Различия заключаются в соотношении содержаний основных породообразующих минералов — клинопироксена и оливина. Породы преимущественно имеют массивную текстуру и среднезернистую, реже неравномерно-, па-нидиоморфно- и гипидиоморфнозернистую структуры. Первичные силикаты представлены клинопироксеном (диопсидом) и оливином. При этом в крайних членах пород оливинит — клинопироксенитово-го ряда (оливинитах и клинопирок-сенитах) их структура обычно рав номерно- и панидиоморфно-зернис-тая. В преобладающих в разрезе массива оливиновых клинопирок-сенитах отмечается незначительный идиоморфизм клинопиоксена по отношению к оливину. Кроме того, пироксен и реже оливин могут образовывать крупные кристаллы (до первых сантиметров на фоне 0.1—0.5 см в основной массе). В породах почти всегда в том или ином количестве отмечаются вторичные силикаты. Они представлены амфиболом (от тремолита до роговой обманки), серпентином и хлоритом.

Среди рудных минералов преобладает магнетит, который обнаружен во всех изученных нами образцах пород. Установлено также присутствие халькопирита, пирротина, пирита, борнита, пентландита, кубанита, валлериита, шпинели, ильме нита, титанита, виоларита, галенита, сфалерита, ковеллина, халькозина, паркерита. Отмечаются микроскопические выделения минеральных фаз золота, серебра, платины, палладия, висмута, теллура.

Средний химический состав пород Дзелятышорского массива приведен в таблице. Здесь же показаны средние содержания элементов в породах верлит-клинопироксени-тового ряда из различных природных ассоциаций. По таблице видно, что породы Дзелятышорского массива (верлиты, оливиновые клинопироксениты и клинопироксениты) резко отличаются от ультрамафитов щелочно-ультраосновных комплексов пониженными концентрациями оксидов титана и калия. В сравнении с породами других природных ассоциаций существенных разли-

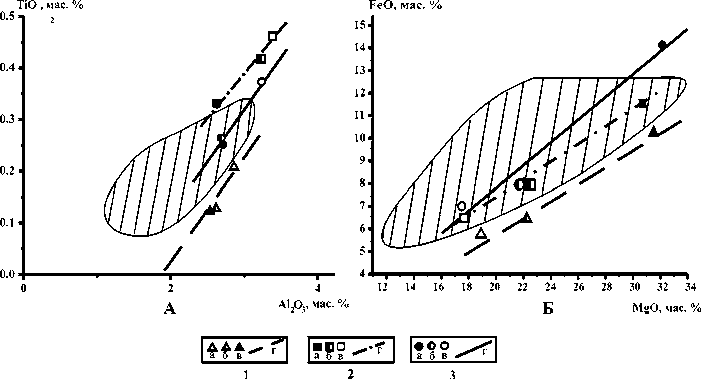

чий в содержании этих компонентов нет. Обращает на себя внимание низкое содержание в породах оксида хрома. По значению этого компонента они сопоставимы только с уль-трамафитами расслоенных интрузивов. Средние содержания других оксидов в породах разных природных ассоциаций перекрываются. Более информативными являются показатели TiO2/Al2O3 и MgO/FeO. По значениям этих отношений породы Дзелятышорского массива отличаются от ультрамафитов габброидного комплекса офиолитов и сопоставимы с породами расслоенных интрузивов и ультрамафитами дунит-пи-роксенит-габбровой (платиноносной) ассоциации (рис. 5).

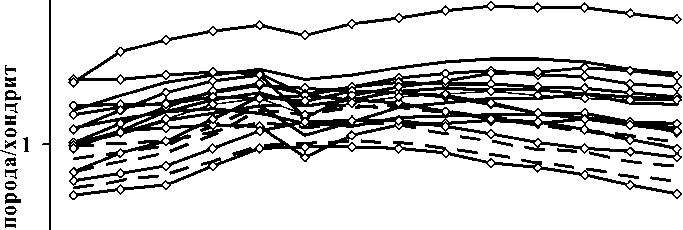

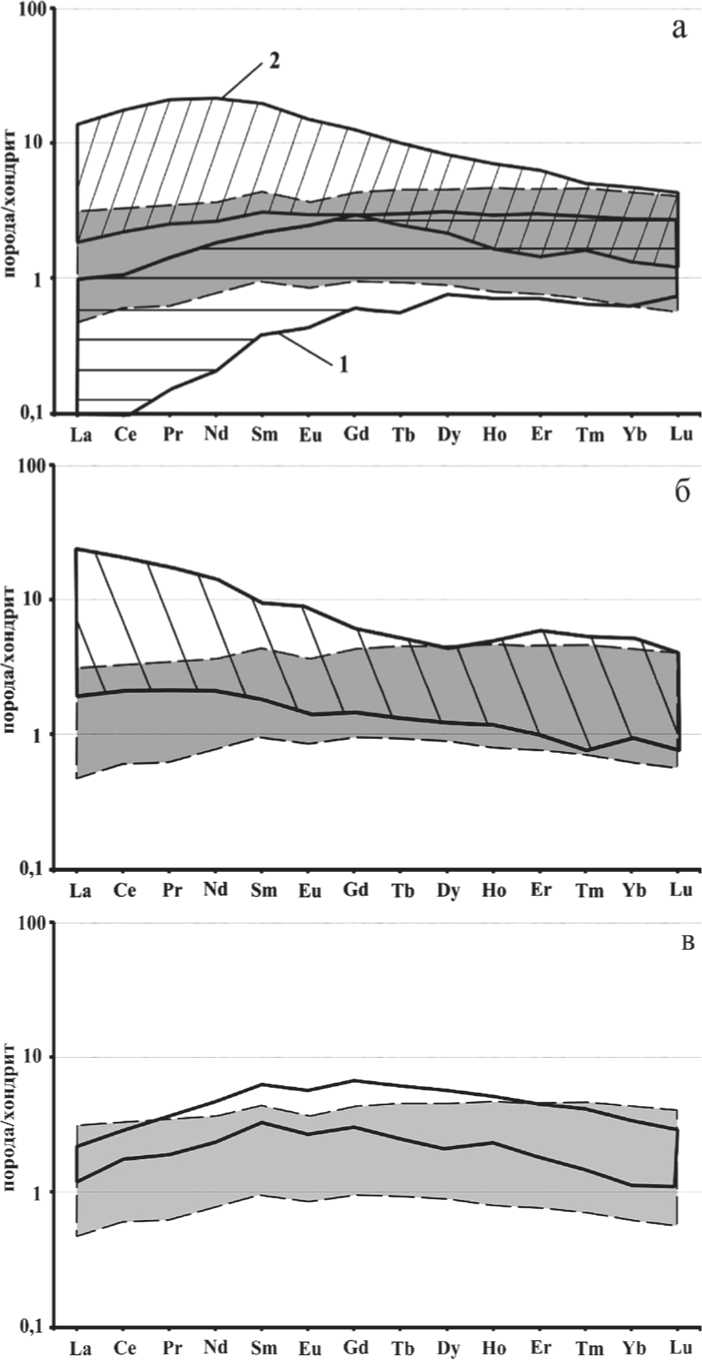

В настоящее время для установления формационной принадлежности базит-гипербазитовых серий широко применяются данные распределения в породах и минералах редкоземельных элементов (РЗЭ). На диаграмме содержаний РЗЭ в породах этого комплекса, нормализованных относительно хондрита (рис. 6), видно, что в большей части проанализированных проб тяжелые РЗЭ немного преобладают над легкими. Европиевый минимум выражен очень слабо: у большинства проб значение отношения Eu/Eu* находится в пределах 0.9— 1.0. Отдельные разновидности пород Дзелятышорского массива не различаются по характеру распределения РЗЭ. Сравнение распределения РЗЭ в породах Дзелятышорского массива и ряда других ассоциаций ультрамафитов показывает (рис. 7), что в отличие от рассматриваемых пород распределение РЗЭ в близких по составу ультрамафитах офиолитов характеризуется более низкими значениями легких лантаноидов, породы расслоенных интрузивов, напротив, отличаются резким преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми, что, впрочем, свойственно и для пород Платиноносного пояса. Тем не менее последние отличаются от пород расслоенных интрузивов высокими значениями отношения LaN/SmN. Самая высокая степень соответствия кривых распределения РЗЭ наблюдается в породах Дзелятышорского массива и небольшого (сопоставимого с ним по площади выхода на дневную поверхность — 3.75 км2) расслоенного интрузива Причер Крик (США), залегающего среди нижнепротерозойских гнейсов.

Дополнительная информация о генезисе пород была получена при анализе состава первичных породообразующих минералов. Установлено, что оливины в породах Дзелятышорского массива имеют в своём составе 12—30 % фаялитово-го компонента. Столь относительно высокая железистость и большие вариации этого показателя у оливинов в одном массиве свойственны породам расслоенных интрузивов (9—27 %fa,). По железистости клинопироксениты в породах Дзелятышорского массива (9—21 %) также наиболее близки аналогичным минералам в породах расслоенных интрузивов (6— 19 %). В отличие от клинопироксенов в породах зональных комплексов Платиноносного пояса Урала они не обнаруживают сопряженный рост железистости и глиноземистости и демонстрируют тренд вариаций составов, свойственный клинопироксенам зональных комплексов платформенного типа (Кондерского и Скергаардского массивов).

Рис. 5. Диаграммы Al2O3—TiO2 (А) и MgO—FeO (Б) пород верлит-клинопироксенитового ряда из различных ассоциаций ультрамафитов:

1 — габброидного комплекса офиолитов, 2 — расслоенных интрузивов, 3 — дунит-пироксенит-габбровых массивов. Буквами обозначены средние составы: верлитов (а), оливиновых клинопироксенитов (б), клинопироксенитов (в); г — тренды соответствующих ассоциаций [7]. Залитая область — составы пород Дзелятышорского массива

ю п

0.1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

La Се Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

-----1 --c—2--3

Рис. 6. Распределение РЗЭ в породах Дзелятышорского верлит-клинопироксени-тового массива.

1 — верлиты, 2 — оливиновые клинопироксениты, 3 — клинопироксениты

Платинометалльная минерализация в разрезе массива

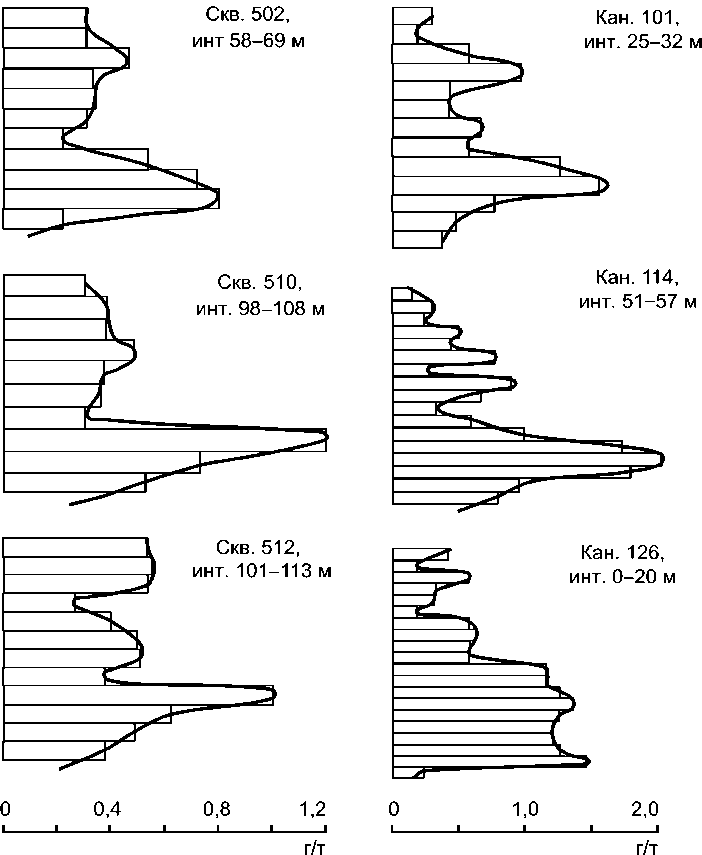

Нашими исследованиями установлено, что минералы группы платины концентрируются в оливиновых клинопироксенитах, которые занимают средневерхнее положение в разрезе Дзелятышорского «расслоенного» массива и обнажаются в трех мульдообразных синклинальных структурах. Как уже отмечалось выше оси этих структур полого погружаются на юго-юго-запад. Мощность разреза рудовмещающих оливинсодержащих пород достигает 300 м. Рудовмещающий горизонт включает рудные тела со средним содержанием условного палладия от 0.82 до 3.44 г/т. К настоящему времени в пределах массива выделе-

Рис. 7. Распределение РЗЭ в породах верлит-клинопироксенитового ряда различных ассоциаций ультрамафитов в сравнении с породами Дзелятышорского массива (затемнённое поле).

Обозначения на диаграммах: а) поля составов: 1 — офиолитов (по Г. Б. Ферштатеру и Ф. Беа, 1996 [8]), 2 — массивов Платиноносного пояса Урала (по Г. Б. Ферштатеру и др., 1999 [9]); б) заштрихованное поле — составы пород расслоенных интрузивов (по Ю. А. Балашову и Н. М. Сущевской, 1973 [10]; A. R. Mc Birney, 2002 [11]); в) составы пород массива Причер-Крик (from M. J. Potts and K. C. Condie, 1971 [12]). Нормировано к хондриту (from S. S. Sun and Mc Donough, 1989 [13])

но 13 благороднометальных рудных тел, мощность которых варьируется от 1.8 до 302 м. Рудные тела с платинометальной минерализацией в основном имеют небольшую протяженность, но в целом они достаточно отчетливо контролируются горизонтом богатых оливином пород [14—17]. Псевдостратиформный характер платинометальной минерализации хорошо проявляется в плане (рис. 8). На рисунке видно, что концентрация платиноидов возрастает вблизи подошвы рудоносных «пластов». Картина распределения элементов платиновой группы в пределах конкретных рудных тел различная, но довольно часто отмечается концентрация этих элементов в нижних частях рудных интервалов (рис. 9), что еще больше подчеркивает «стратиформность» оруденения.

В породообразующих силикатах, как первичных (оливин, клинопироксен), так и вторичных (амфибол, серпентин, хлорит), за редким исключением отсутствуют значимые содержания элементов платиновой группы. Тем не менее силикаты, вероятно, содержат некоторое количество этих элементов. Основанием для такого предположения в первую очередь является установленное нами наличие примеси платины в диопсиде. Кроме того, в клинопироксене нередко отмечаются мельчайшие минеральные фазы платиноидов. В оливинах не установлены значимые концентрации элементов платиновой группы, но минералы платиноидов часто заключены в серпенти-новую матрицу. А серпентин охотнее всего развивается именно по оливину. Поэтому какая-то часть платиноидов в серпентинах может быть унаследована от оливинов. Основными же концентратами элементов благородных металлов стали рудные минералы, прежде всего сульфиды. Высокая степень корреляции платины с никелем при отсутствии корреляции платины с медью может указывать на то, что не сульфиды меди, как это установлено на многих платинометальных объектах в базит-ультрабазитовых комплексах, а сульфиды, содержащие никель (прежде всего пентландит), концентрируют основное количество металлов платиновой группы [17].

Результаты проведенных нами исследований дают основание утверждать, что минералы платиновой группы формировались на разных этапах длительной и сложной эволюции рудообразования [15] . Самыми ранними минералами являются ин-терметаллиды в системах Fe—Pt и Pd—Cu, а также сульфиды платины и палладия. Интерметаллиды и

Рис. 8. Выход рудоносных (с платиноидной минерализацией) пластов в центральной части проявления Озерное.

1 — северо-западная граница верлит-клинопироксенитового комплекса; 2 — подошва верлитового «пласта»; 3 — «пласт» рудоносных пород; 4 — повышенные содержания элементов платиновой группы ( > 1 г/т); 5—7 — положение и номер скважины (5), канавы (6), расчистки (7)

Рис. 9. Распределение элементов платиновой группы в рудных интервалах (Pt + Pd > 0.2 г/т)

сульфиды замещаются арсенидами, теллуридами, антимонидами и вис-мутидами. При этом на начальных стадиях изменения первичных платиноидов замещение их низкотемпературными платиноидами происходило псевдоморфно, на конечных стадиях возникали новообразования этих минералов в парагенезисах со вторичными силикатами и рудными минералами.

Заключение

Приведенные выше данные о структуре, вещественном составе и характере распределения платино-метальной минерализации в разрезе Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива свидетельствуют о том, что он не является составной частью кэршорского плутонического комплекса райизско-войкарской офиолитовой ассоциации. По петрогеохимическим характеристикам пород массив обнаруживает черты сходства как с породными ассоциациями верлит-клинопирок-сенитовых серий Платиноносного пояса, так и с расслоенными интрузивами. Совокупность всех данных позволяет отдать предпочтение гипотезе о принадлежности рассматриваемого массива к расслоенным интрузивам. На это указывают особенности структуры массива (северо-западный «неуральский» структурный план), особенности состава пород (в частности, низкое содержание Cr2O3) и породообразующих минералов, стратиформный характер платинометального оруденения.

Таким образом, платинометальное проявление, приуроченное к Дзелятышорскому массиву, может быть отнесено к новому, не известному прежде на Урале рудоформационному типу.

Список литературы Структура, вещественный состав и платиноносность Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива на Полярном Урале

- Кузнецов С. К., Котельников В. Г., Онищенко С. А., Филлипов В. Н. Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Войкаро-Сынинского массива на Полярном Урале // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2004. № 5. С. 2-4.

- Пыстин А. М., Пыстина Ю. И., Терешко В. В. и др. Состав и распределение минералов благородных и редких металлов в породах рудопроявления «Озерное» (Полярный Урал) // Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 210-211.

- Котельников В. Г., Романова Н. В. Новый тип медного платино-золото-палладиевого оруденения на восточном склоне Полярного Урала // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XIV Геологического съезда Республики Коми. Т. IV. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 40-42.

- Терешко В. В., Шлома А. А., Карчевский А. Ф., Онищенко С. А. Медно-благороднометалльное проявление Озерное на восточном склоне Полярного Урала // Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона: Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 221-223.

- Казаков А. Н. Деформация и наложенная складчатость в метаморфических комплексах. Л.: Наука, 1976. 238 с.