Структура времени в организации

Автор: Лыткин Дмитрий Николаевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

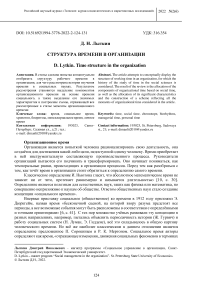

В статье сделана попытка концептуально отобразить структуру рабочего времени в организации, для чего рассмотрена история изучения времени в социальных науках. Результатом рассмотрения становится выделение компонентов организационного времени на основе времени социального, а также выделение его значимых характеристик и построение схемы, отражающей все рассмотренные в статье моменты организационного времени

Время, социальное время, хронотоп, биоритмы, менеджериальное время, личное время

Короткий адрес: https://sciup.org/142234437

IDR: 142234437 | УДК: 316.354

Текст научной статьи Структура времени в организации

Организационное время

Организация является попыткой человека рационализировать свою деятельность, она создаётся для достижения какой-либо цели, недоступной одному человеку. Время приобретает в ней инструментальную составляющую производственного процесса. Руководители организаций пытаются его подчинить и трансформировать. Оно начинает пониматься, как темпоральные рамки, происходящих в организации процессов. Перед тем как разобраться с тем, как течёт время в организации стоит обратиться к определению самого времени.

Классическое определение И. Ньютона гласит, что абсолютное математическое время не зависит ни от чего, протекает равномерно и называется длительностью [10, с. 30]. Определение является полезным для естественных наук, таких как физика или математика, но совершенно неприложимо к наукам об обществе. Ответом общественных наук стало создание концепции «социального времени».

Впервые приставку социальное (общественное) ко времени в 1912 году приложил Э. Дюркгейм, назвав время «бесконечной сценой, на которой взору разума предстоят все периоды, а все возможные события могут быть расположены в соответствии с определёнными и точными ориентирами» [6, с. 41]. С тех пор множество учёных развивали эту концепцию в разных направлениях, например, пытались объяснить периодичность истории (Ж. Гурвич) и работу социальных систем (Н. Луман, Э. Гидденс), всё это складывалось в общую картину человеческого времени. Но всё же наиболее классическим в данном отношении является определение предложенное П. Сорокиным и Р. К. Мертоном. Социальное время авторы определяют как время, «отражающее изменения, движения социальных феноменов в терминах

Лыткин Дмитрий Николаевич – магистр программы «Социальное управление в организации, Санкт-Петербургский государственный Экономический университет.

D. Lytkin – master program “Social management in the organization”. St. Petersburg State University of Economics.

других социальных феноменов, принятых за референтные точки» [13, с. 114], которые придают качественный окрас любому астрономическому, математическому «обозначению» того или иного промежутка времени. Доказательством социальности времени являются все те средства, с помощью которых мы его измеряем, предпосылки, с помощью которых они возникли: часы, дни, месяцы, года, а главное, календарь, целью которого является упорядочивание и регулирование социальной жизни общины. Люди с помощью них понимали, когда нужно совершить обряд, когда праздник, когда засеять поля и т.д. Календарь является воплощением ритма в коллективной деятельности. Закономерным развитием средств подсчёта и учёта времени является ответвление социального времени в прикладную сторону, называется данное ответвление рабочим временем.

Термин «рабочее время» возник раньше социального и в последствии развивался параллельно с ним, постепенно интегрируясь. Одно из первых теоретических осмыслений определения мы можем найти у К. Маркса, который писал, что «как количественное бытие движения есть время, точно так же количественное бытие труда есть рабочее время. … Рабочее время суть живое бытие труда, безразличное по отношению к его форме, содержанию, индивидуальности» [9, с. 16]. В этом определении наблюдается явная обезличенность, отсутствие субъектности, главное в нём рабочий процесс и его итог. Такая утилитарная точка зрения далее будет только крепнуть и выльется в появление целой плеяды авторов целью, которых будет создание универсальных правил и схем, с помощью которых можно будет оптимизировать рабочий процесс и повысить его эффективность. Среди них можно выделить классиков менеджмента (Ф. Тейлор, А. Файоль), течение «Научной организации труда» (А. К. Гастев, П. М. Керженцев, А. В. Панкин, Р. В. Поляков, С. Г. Струмилин), классиков заводской социологии (Г. А Пруденский, В. А. Артёмов). В их работах время превращается в ресурс, но ресурс особый, не поддающийся накоплению и сбережению [7]. Данное понимание времени есть продукт индустриальной эпохи, эпохи в которой большую роль играли заводы и другие крупные промышленные предприятия, они диктовали общественную жизнь, учёные и исследователи видели в этом упорядочивании гармонию и всячески способствовали её долговечности. Интересно в данном смысле обратиться к работам А. К. Гастева и П. М. Керженцева.

Развивая догму марксизма о первопричине производства в человеческой жизни, применительно ко времени А. К. Гастев выделяет две установки времени: объективную и субъективную. Объективная установка – это установка, зависимая от промышленной, индустриальной жизни. Она означает, что производство диктует время и весь ритм социальной жизни. В качестве доказательства автор приводит примеры того, как социальная жизнь подстраивается под производственный ритм заводов. «Беспощадный объективный хронометр будит лавочников и мелких рестораторов, для которых рабочий с раннего утра является клиентом. А вечером тот же хронометр заставляет пролетариат и мелкую буржуазию ложиться спать в десять часов» [4].

Противовесом объективной установки А. К. Гастев называет субъективную установку, которая несовершенна. «При объективной установке успех обеспечивается быстро. … При субъективных установках дело неизмеримо труднее» [4].

Такой же логики придерживается и П. М. Керженцев обращая внимание на то, что время в производстве оказывает влияние на жизнь общества в целом. Чем упорядочение и рациональнее устроен рабочий процесс, тем упорядочение и рациональнее общественная жизнь. «Автоматизм в работе является для человека значительным плюсом, так как он сберегает энергию высших нервных центров» [7].

Сейчас можно сказать, что общий вывод авторов о эволюции общества в сторону большей механизации и рационализации по подобию заводов не оправдался. Объективная установка сходит на нет, тогда как субъективная начинает доминировать, явным доказательством этого является упадок традиционных профессий, рост нестандандартной формы занятости, такой, например, как фриланс и появление нового класса, который можно обозначить интеллектуальным пролетариатом.

С нашей точки зрения рабочее время как термин прекрасно подходит для составления трудовых договоров и иных юридических документов, но совершенно неприложим в исследовательских целях. Его ограниченность хорошо показана в определении К. Марксом термина «абстрактное время», а именно как «простого вложения рабочего времени, овеществлённого в стоимости» [2, с. 65]. Термин рабочее время применительного к организации мы предлагаем заменить «менеджериальным временем». Менеджериальное время – это время управления человеком, время, по которому рассчитан каждый процесс по строго выверенным формулам, оно ориентировано на результат работы организации. Это время, существующее и функционирующее в организации, которое «заставляет» протекать идентичные для каждой организации процессы по-разному в зависимости от её специфики. Называя время «менеджериальным», мы хотим обратить внимание на его взаимосвязь с управленческими кадрами, которые считают, что с помощью времени могут управлять персоналом, регулировать процессы рабочего дня. Выражаться это может, например, в стилях управлениях, и в планировке организации. Останавливаться на первых нет особого смысла, этому посвящено множество работ, куда более интересным является влияние планировки организации на организационное время. Для этого рассмотрим понятия монохронического и полихронического времени.

Данная типология основана на утверждении, что время воспринимается разными людьми по-разному – монохронически или полихронически [14, с. 109]. Сотрудники с монохроническим восприятием видят время в виде «бесконечной ленты, допускающей деление на сколь угодно большое количество частей» [14, с. 109], такие сотрудники делают задания последовательно. Полихронизм, напротив, предполагает совмещение и пересечение множества задач. Например, работа консультанта в магазине электроники заключается в подборе товара для покупателя. Но покупателей много, поэтому он выбирает одного и пока не закончит с ним не переходит к другому. Другими словами, при монохроческом восприятии время измеряется часами, при полихроническом – делами [14, с. 109]. Но всё это не означает, что каждой организации свойственно только одно воспринимаемое время. Часто оно разное в зависимости от должности сотрудников, от подразделения организации.

Монохроничность/полихроничность можно наблюдать в организационной планировке. Монохроническим организациям свойственны большие, просторные, отделённые друг от друга кабинеты, в которых всё способствует решению конкретной задачи. Понять, что организация монохороническая, можно по обустройству кабинета. Они бустроены так, чтобы сотрудник не отвлекался на базовые потребности: имеются кофемашины, кулеры, умывальники, место для приготовления пищи. В полихронических организациях –большие соединённые комнаты, разделение которых не должно мешать «совпадению различных событий во времени» [14, с. 119].

Таким образом предварительно структуру организационного времени можно представить в виде соотношения социального и менеджериального времени.

Эмпирическая база исследования

Эмпирический основой статьи выступают 10 интервью, взятых автором в июне 2020 года в городах Кемерово. Исследования было нацелены на рассмотрение и выявление особенностей протекания рабочего времени сотрудников организаций. В рамках исследования акцент делался на работниках с ненормированным рабочим днём. Большинство опрошенных респондентов 7 человек имеют отношение к творчеству и их можно назвать креативными сотрудниками – это работники домов культуры, театров, домов детского творчества, другие 2

респондента относятся к руководящему персоналу организации и работникам обслуживающим технику. Вопросы касались изучения связи биоритмов с рабочим временем работников, выяснялось значение бумажной работы и того какую роль в деятельности сотрудников играют переработки и форс-мажорные обстоятельства, а также самоконтроль и тайм-менеджмент, уделялось внимание рассмотрению совпадения реального рабочего графика с тем, что задокументирован. Интервью имело полуформализованною форму.

Несмотря на явный перекос выборки в сторону сотрудников и организации с ненормированным рабочим днём, преимущественно творческого профиля работы полученные выводы носят, в большей степени, универсальный характер, который с, некоторыми ограничениями, можно экстраполировать на сотрудников и организации с другим режимом и профилем работы.

Характеристики организационного времени

Модель распределения времени основана на понимании отличия математического или ньютоновского времени и социального. В планировании работы организации чаще всего используется математический подход (когда сотруднику вменяют в обязанность выполнить в краткие сроки несколько видов заданий разные менеджеры, не считаясь с объективными временными возможностями). Многие «начальники» живут математическим временем. У подчиненного сотрудника время всегда социальное: оно наполнено личными событиями, личностными приоритетами. «Математическое» управление приводит к временному коллапсу и социальному напряжению в организации.

Математическое время существует вне зависимости от человека. Остальные формы времени являются лишь попыткой его переосмыслить, трансформировать. Социальное время является подобным осмыслением. Менеджериальное время, помимо того, что является частью абсолютного математического времени, зависимо и от времени социального, принимает его «правила», так как организации, в которых оно функционирует, есть часть социальной жизни. Посредником между глобальным социальным временем и его менеджериальной формой выступает личное время и хронотоп.

Личное время – это субъективно воспринимаемое человеком время, его особенный взгляд на прошлое, настоящее и будущее. Человек адаптирует менеджериальное время в зависимости от профессий, от личных обстоятельств сотрудника, от условий трудового договора организации. Личное время можно назвать «нерабочим временем на работе». Важной составляющей личного времени являются биоритмы. На них нельзя повлиять или изменить, зато они способны оказывать воздействие на работу организации, через сотрудников, являющихся их носителями. Учёт биоритмов работников может привести к повышению производительности, уменьшению общих издержек и увеличению прибыли предприятия [3, с. 126]. Отказ от учета биоритмов вызван объективными причинами: у организации есть режим работы, преимущественно, дневной. Но в определённых случаях, в особенности в организациях с ненормированным рабочим днём, спецификой которых является периодическая переработка, их учёт нам кажется перспективным1. Приведём в качестве примера ответ респондента главного режиссёра ДК Родина г. Полысаево: «Я сова, вечером и ночью я более продуктивен, в 01:00 пик моей работы, когда ко мне приходят все идеи, утром мне сложнее собраться с мыслями». А также ещё один ответ программиста, системного администратора дома детского творчества г. Полысаево: «Удобнее работать вечером, дома в тишине намного легче выполнять задания, а днём работа идёт тяжелее. Вообще, я стараюсь брать все задания на дом и делать их вечером».

Специфические свойства личного времени – это неуправляемость и автономность.

Неуправляемость – это характеристика, отвечающая за «настрой» человека на работу, наиболее понятным примером является вдохновение, которым нельзя управлять и контролировать.

Автономность – это проявление ролевой составляющей человека, Э. Гидденс, говоря об этом, выделял передний и задний план социальных отношений [5, с. 190-195]. Передний план – это формально требуемые от человека правила «игры», которые он должен соблюдать при тех или иных социальных взаимодействиях. Задний план – это рефлексивная составляющая, её задача сопоставлять требуемые действия с внутренними «идеалами» индивида. Следуя установленным правилам, человек всегда проявляет некоторую автономность. Если требуемые действия расходятся с его идеалами или кажутся ему неадекватными, он может отказаться их исполнять.

Хронотоп является подобием фрейма, проявляется в виде представлений человека о прошлом, настоящем и будущем. Он объединяет социальное, личное и менеджериальное время. У каждого человека есть временные особенности, влияющие на его жизнь, связанные с культурой страны, в которой он проживает1. Б. М. Мастеров и Л. М. Некроенко говорят, что и у каждой организации есть свой собственный хронотоп и что он оказывает влияние на её работу [8, с. 61]. Авторы на двух примерах показывают, что для гармоничной работы хронотопы сотрудников и организации должны совпадать. Сотрудники должны, в определённом смысле, связывать свою жизнь с организацией (это выражается в планах на будущее, в которых должно быть место организации и воспоминаниях). Сам хронотоп должен быть цельным, то есть не должно быть нарушений между прошлым, настоящим и будущем. Такой дисбаланс приводит к остановке развития организации, к возможному её «разрушению». Например, респондент заместитель главного механика одного из отделов Моховского разреза отметил: «Своего будущего в организации не вижу, предприятие не ценит работников и из-за этого разваливается». Таким образом применение подхода с использованием хронотопа имеет «человеческий» характер. Он подчёркивает важность отношений сотрудников между собой.

Составляющие социального времени указывают на общественный характер всех временных процессов, характеристики менеджериального времени указывают на его автономность от социального времени2. Социальное время – это время смыслов человека, время творчества, измеряемое событиями и ситуациями. Степень важности того или иного события для каждого человека определяет личное время. Личное время является частью социального времени. Оно не даёт возобладать менеджериальной составляющей, стремящейся поглотить и подчинить себе человека.

Социальное время обладает характеристиками: ритмичности, неравномерности, структурированности, цикличности, ценностным содержанием.

Ритмичность – это более или менее равномерное чередование, некоторое повторение в процессе и соразмерность временных величин. Посредством ритма события, входящие и соприкасающиеся друг с другом, выделяются и не сливаются друг с другом. Её можно измерить, просчитав временные отрезки рабочих процедур.

Цикличность – повторяемость событий и явлений, свойственных для общественных процессов и для процессов жизни личности. Цикличность присутствует и в организациях, по документам (семестры в школе, сессии в университете, сезоны в театре). Но для работника, циклы не ограничиваются документальными промежутками куда более важным является их наполненность. Вот что говорит об этом артист Кемеровского театра драмы им. Луначарского: «... я могу выделить август, когда все актёры выходят с отпуска и январь когда происходит особо интенсивная работа. Это для меня неофициальное деление театрального сезона».

Структурированность – отвечает за размерность, связанность, последовательность, направленность, что означает наличие определённых точек отсчёта, с которыми человек связывает социальный процесс. Структурированность проявляется в наличие определённых фиксируемых явлений, например, день выдачи зарплаты сотрудника.

Неравномерность – историческая характеристика, иллюстрируемая тем, что в разные периоды бытия общества события, явления, процессы, существенно отличаются друг от друга. Темп течения социального времени постоянно меняется, происходит ускорение или замедление процессов социально-временного характера. Неравномерность проявляется в определённой насыщенности событиями, которые происходят в организации, наиболее чётко оно выражается в определении «дедлайн» или план, их можно измерить, и сделать оценку насколько насыщенна была жизнь организации в тот или иной период. В качестве примера неравномерности можно привести ответ главного режиссёра ДК Родина г. Полысаево: « ... мы можем ничего не делать днём, а вечером узнаём о том, что к нам приезжает министр культуры и что нужно подготовить мероприятие в честь этого».

Ценностное содержание – наполненность события значимостью для человека, коллектива. Приведём в качестве примера слова артиста Кемеровского театра драмы им. Луначарского: «...открытие и закрытие сезона – это важные события для всего коллектива, помимо них существуют творческие вечера, которые устраивают, например, в честь юбилея актёра».

Менеджериальное время – это время управления организацией, время сроков и дедлайнов, измеряемое в днях, часах, минутах. Характеристики менеджеариального времени: регистрируемость, устойчивость, обезличенность.

Регистрируемость (измеряемость) – означает чёткую расписанность каждого действия происходящего в организации. Регистрируемость проявляется в различных нормативных актах организации, которые регулируют её работу, в инструкциях. Примером могут быть различные служебные записки. Вот, например, слова машиниста сцены Кемеровского театра драмы им. Луначарского: «...[ в случае, если мы остаёмся работать после окончания рабочего дня, чтобы закончить декорации], мы пишем служебную записку, чтобы нам это разрешили менеджеры, управляющие театром». У научных сотрудников есть «присутственное время», когда им всем необходимо находиться на рабочем месте, не заполненное работой. Выполнять исследования они могут дома вне пределов подчинения менеджериальному «присутственному» времени.

Измерение – это важная особенность времени в «менеджериальном» подходе, Г. А. Пруденский, анализируя эту его составляющую, замечает, что время можно измерять в календарных и объёмных единицах. Объёмное измерение предполагает учёт времени «по тем или иным видам его затрат (по отношению к рабочему, оборудованию, изготовляемому изделию) применительно к определённой стадии или производственному процессу в целом вне зависимости от его календарной продолжительности» [12, с. 35]. Объёмное измерение также лежит в основе производительности труда и производственной мощности.

Устойчивость – характеристика, указывающая на организацию, как на механизм, который стремится исключить резкие непредвиденные ситуации, стать постоянным1.

Подкрепить написанное можно словами машиниста сцены Кемеровского театра драмы им. Луначарского: «...перед началом сезона у нас происходит собрание, на котором присутствуют все, и там нам говорят примерные планы на год». Другой пример можно увидеть в ответе педагога ДПО дома детского творчества г. Полысаево №1: «... это и годовой план, и наши трёхлетние программы и конкурсы».

Обезличенность – отображает процессуальную составляющую организации. Любая организация есть совокупность обезличенных процессов и сотрудников, выполняющих управленческие функции и производственные задачи. Обезличенность проявляется в приказах организации, сверху спускается план, который должен выполнить рабочий коллектив. Таким образом, с учётом рассмотренных характеристик и особенностей протекания времени в организации, схема структуры организационного времени представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение времени в организации

Идеального распределения менеджериального и социального времени добиться сложно. Решить эту задачу может менеджмент. Сотрудник, несомненно, с помощью правильного управления собственным личным временем, может повысить свою работоспособность. Но если менеджмент организации некомпетентен и устанавливает неадекватные сроки и дедлайны, то распределение времени в сторону требований менеджмента не решит задачу выполнения проектов в срок. Самым верным решением будет чёткое разграничение работы менеджера и сотрудника. Менеджер должен чётко осознавать, что вмешательство в творческий процесс не только не ускоряет его, но и способно его замедлить. Задача менеджера – это «документальное сопровождение работника», а не навязывание ему дополнительной бумажной работы (С. Т. Паркинсон1) [11, с. 35]. Подкрепим сказанное словами индивидуального предпринимателя, парикмахера из г. Полысаево: «...не остаётся времени ни на работу, ни на отдых, мне приходилось ставить 7 росписей за каждого клиента. В общем лучше заплатить, чем самому вести все бумаги», словами педагога ДПО дома детского творчества г. Полысаево № 1: «Бумажной работы много, настолько много, что она мешает творчеству, занятиям с детьми, постоянно заполняем какие-то отчётности» и цитатой педагога ДПО дома детского творчества г. Полысаево № 2: «...хотелось бы больше работать с детьми, а не с бумагами и отчётами, из-за которых не хватает времени». Талантливый менеджер ограничивает влияние бюрократических процедур на работу сотрудника, не ограничивается приказами, соучаствует в работе подчинённого, это закрепляет хронотоп сотрудника и организации, рассинхрон которых возможен если сотрудник почувствует, что его используют.

Таким образом, время имеет множество форм со спецификой характеристик и свойств, которые отражают и регулируют работу. Деление на формы происходит под воздействием хронотопа – связи пространства-времени. Это темпоральная среда, которая является носителем той или иной формы: в среде общества – социальное время, в среде организации – менеджериальное время, в жизненном пространстве человека – личное время. Знание всего этого позволяет управлять, распределять, регламентировать время рабочих процессов организации, оставляя за творчеством территорию менеджериального доверия.

Список литературы Структура времени в организации

- Баранаев Ю. А., Миронов В. А. Учёт хронобиологических факторов в спортивной деятельности легкоатлетов высокой квалификации // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2009. - № 5. - С. 9-12.

- Берарди Ф. Душа за работой: От отчуждения к автономии. М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2019. - 320 с.

- Берестова, О. В., Угримова С. Н. Проблема учета биоритмов в управлении: практический подход // Вопросы экономики и управления: материалы II Международной студенческой научно-практической конференции (13 апреля 2016., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. С. 123-126.

- Гастев А. К. Как надо работать [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ruslit.traumlibrary.net/book/gastev-kak-nado-rabotat/gastev-kak-nado-rabotat.html#work006002

- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2005. 528 с.

- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии. М.: Издательский дом «Дело», 2018. 736 с.

- Керженцев П. М. Борьба за время. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/kerzh03.shtm

- Мастеров Б. М., Некроенко Л. Н. Time mentality management: парадигма «Управление хронотопом» // Организационная психология. - 2014. - Т. 4. - № 3. - С. 54-68.

- Маркс К., Ф. Энгельс. Сочинения. Издание 2. Том 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. - 771 с.

- Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. 687 с.

- Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.litmir.me/bd/?b=86789

- Пруденский Г. А. Проблемы рабочего и внерабочего времени. М.: Издательство «Наука», 1972. - 336 с.

- Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа // Социологические исследования. 2004. №6. С. 112-119.

- Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. 336 с.