Структура заболеваемости и хирургической тактики лечения пациентов с новообразованиями глазницы

Автор: Малафеева А.Ю., Кольбин А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Провести анализ медицинской документации пациентов с заболеваниями глазницы по данным клиники офтальмологии имени профессора В.В. Волкова Военно-медицинской академии с 2015 по 2023 гг. Материал и методы. Всего обследовано 336 пациентов с заболеваниями глазницы. В исследование вошли 73 пациента, которые были госпитализированы по поводу новообразований глазницы. Медицинская документация включала в себя: данные электронной истории болезни, заключения инструментальных методов исследования и гистологического исследования. Результаты. Средний возраст пациента с новообразованием глазницы составил 51±2,1 года (от 19 до 89 лет) (мужчины: 39, женщины: 34). В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи получили лечение 35 человек, по льготам от Министерства обороны Российской Федерации 27, в рамках фонда обязательного медицинского страхования 6 и по индивидуальному договору 5 человек. По направлению из Санкт-Петербурга и Ленинградской области было госпитализировано 28 пациентов, а 45 – были госпитализированы в клинику по направлению из прочих регионов. Пациенты были направлены на лечение: врачом-офтальмологом, терапевтом, неврологом, оториноларингологом и нейрохирургом. Период от момента появления жалоб до обращения за медицинской помощью составил: 18±3,7 мес. В 85% наблюдений опухоли располагались локально в глазнице, из других областей распространение в глазницу встретилось в 11%, а из глазницы в 4% случаев. Диагностическая орбитотомия выполнялась в 10,8%. Трансконъюнктивальный доступ был применен в 50,7%, транскутанный – в 38,5%, комбинированный эндоскопический трансназальный – в 9,2% и транскраниальный – в 1,5% случаев. По сравнению с данными отечественной литературы от 2002 года отмечается уменьшение доли злокачественных опухолей глазницы с 20% до 8.5% и нейрогенных опухолей – с 16% до 5,8%, при увеличении количества опухолей слезной железы с 7,5% до 10,2% и врожденных кистовидных образований – с 9,5% до 14,4%. Заключение. По результатам нашего исследования выявлены значительные изменения структуры заболеваемости опухолями глазницы в сравнении с данными отечественных авторов. Полученные нами данные могут быть применены не только в научной практике, но и с целью оптимизации работы офтальмохирургических отделений.

Новообразование глазницы, опухоль орбиты, структура новообразований глазницы, распределение опухолей орбиты, частота встречаемости опухолей, двоение, хирургическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/140312740

IDR: 140312740 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_162

Текст научной статьи Структура заболеваемости и хирургической тактики лечения пациентов с новообразованиями глазницы

Новообразования глазницы составляют около четверти (до 27%) от всех опухолей органа зрения [1–5]. По данным научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» при выполнении поискового запроса на тему опухоли глазницы опубликовано 1927 работ, из них 1687 (85%) описывают различные способы диагностики и лечения опухолей глазницы, и лишь оставшаяся малая часть освещает другие проблемы. Структура опухолей органа зрения описывается в 2119 работах, при этом только в 117 (5,5%) из них упоминаются опухоли глазницы. Последние российские крупные исследования, характеризующие общую структуру заболеваемости новообразованиями глазницы были выполнены в 2002 г. [1]. В настоящее время в отечественной литературе преобладают работы, посвященные «узким» темам ‒ только одному заболеванию (преобладают различные клинические примеры) [6–8]. Вследствие этого становится затруднительной не только оценка заболеваемости новообразованиями глазницы в целом, но и даже группы опухолей (нейрогенных, сосудистых и т.д.). Отсутствие современных научных работ, охватывающих все новообразования глазницы, обуславливает проведение исследований, характеризующих их структуру и распределение. Актуализация статистических

данных является важным этапом формирования современного представления о распределении опухолевых заболеваний органа зрения. Данный тип исследований способствует как аналитической оценке современного состояния проблемы, так и позволяет оптимизировать работу специализированных офтальмохирургических отделений.

Цель статьи : провести анализ структуры заболеваемости и хирургической тактики лечения пациентов с новообразованиями глазницы по данным клиники офтальмологии имени профессора В.В. Волкова Военномедицинской академии за период с 2015 по 2023 гг.

Материал и методы

За период с 2015 по 2023 гг. в условиях клиники офтальмологии имени профессора В.В. Волкова с заболеваниями глазницы было обследовано 336 пациентов. В статье представлен ретроспективный анализ материала медицинской документации 73-х пациентов, которые были госпитализированы по поводу различных новообразований глазницы. Из исследования были исключены пациенты с эндокринной офтальмопатией (n = 106), а также пациенты с новообразованиями глазницы, консультированные только амбулаторно (n = 157). Выборка проводилась сплошным методом. Медицинская документация включала в себя: данные электронной истории болезни, заключения инструментальных методов исследования (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)) и заключение гистологического исследования. Материал представлен в виде абсолютных и относительных данных (%).

При формировании базы данных оценивали следующие параметры:

-

1) Возраст, пол и «категорию» (источник финансирования лечения) пациента;

-

2) Регион, откуда направлен пациент: Санкт-Петербург, Ленинградская область, прочие;

-

3) Специализацию врача, направившего пациента на лечение;

-

4) Период от момента появления жалоб до обращения за медицинской помощью;

-

5) Наличие двоения до выполнения операции (прямо, в пределах 30о от точки фиксации (функционально), прочее);

-

6) Период от первичной консультации специалиста по поводу новообразования до выполнения оперативного лечения;

-

7) Распространение патологического процесса за пределы глазницы или в глазницу;

-

8) Вид хирургического вмешательства (биопсия или удаление новообразования), хирургического доступа и состав хирургической бригады;

-

9) По итогам анализа гистологических заключений была составлена морфологическая структура удаленных опухолей глазницы;

-

10) Динамику количества выполненных операций в год.

40 ....

35 ....

30 ....

25 ....

20 ....

15 ....

10 ....

5 ....

Результаты и обсуждение

По результатам нашего исследования средний возраст пациента с новообразованием глазницы составил 51±2,1 года (от 19 до 89 лет), мужчины преобладали на 6% (мужчины: 39 (53%), женщины: 34 (47%)). Полученные нами данные среднего возраста пациентов сопоставимы с результатами других авторов, где средний возраст пациентов составил 48 лет (от 21 до 73 лет) [4; 9]. Некоторое преобладание лиц мужского пола вероятнее всего обусловлено военным профилем нашего медицинского учреждения, так как в большинстве случаев новообразования глазницы встречаются чаще у женщин (кавернозные гемангиомы, новообразования зрительного нерва, липомы, опухоли слёзной железы), чем у мужчин (первичные менингиомы орбиты, эпидермоидные кисты, рабдомиосаркомы) [1].

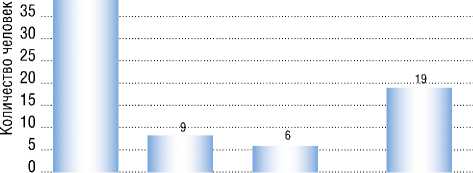

Практически половина пациентов (n = 35) получили лечение в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), чуть меньше пациентов льготной категории: это действующие военнослужащие, пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации (РФ) и члены их семей (n = 27), в единичных случаях медицинская помощь была оказана в рамках фонда обязательного медицинского страхования (n = 6) и по индивидуальному договору (n = 5) (Рис. 1). Преобладание группы, госпитализированных по ВМП, показывает, что для лечения пациентов с новообразованиями глазницы необходимо применение новых и сложных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

По направлению из Санкт-Петербурга и Ленинградской области было госпитализировано 28 человек, а 45 человек были госпитализированы в клинику по направлению из прочих регионов РФ (Рис. 2). Такое распределение пациентов обусловлено тем, что клиника офтальмологии имени профессора В.В. Волкова относится к стационару третьего уровня в системе организации оказания медицинской помощи в РФ. Оснащение клиники современной медицинской аппаратурой и техникой, предоставляет возможность оказывать все виды специализированной медицинской помощи с применением современных высокотехнологичных методов обследования и лечения.

О ....

ВМП Льготный Индивидуальный контингент договор

ОМС

Источник финансирования лечения («категория» пациента)

Рис. 1. Распределение пациентов по «категории» лечения.

Регион направления

Рис. 2. Распределение пациентов по регионам направления.

50 .

st:

CD

S 40

¥ 30.

о

CD

I 10

о

^ 0

Офтальмолог Терапевт Невролог Нейрохирург Оториноларинголог

Рис. 3. Распределение по специализации врача, направившего пациента на лечение.

45...........................................................................................................................................

40 .............39..........................................................................................................................

Нет Прочее Прямо Функционально

Двоение

Рис. 4. Распределение пациентов по наличию двоения до выполнения оперативного лечения.

Важной особенностью клиники является возможность осуществления междисциплинарного взаимодействия врачами-офтальмологами со смежными специалистами (нейрохирургами, оториноларингологами и челюстнолицевыми хирургами) [6; 7].

Пациенты, которым оказывалось лечение в клинике офтальмологии, были госпитализированы по направлениям от врачей разного профиля. Преобладали пациенты направленные врачом-офтальмологом (65 человек). Среди прочих специалистов: терапевтом были направлены 3 пациента, неврологом и оториноларингологом - по 2 пациента и нейрохирургом - 1 пациент (Рис. 3). Данное наблюдение косвенно демонстрирует многообразие возможных жалоб и симптомов, возникающих при опухолях глазницы.

Согласно литературным данным, самой частой причиной обращения к офтальмологу является жалоба на понижение остроты зрения, но у пациентов с патологией глазницы чаще других на первое место выходят двоение и возможный косметический дефект, в связи с нарушением подвижности и положения глазного яблока [6]. В доступной отечественной литературе мы не встретили работ, в которых проведен анализ двоения у пациентов с новообразованиями глазницы. Нами проанализировано наличие и характер двоения у пациентов на доопераци-онном этапе. Выявлен интересный факт, что у половины пациентов (n = 39) двоения не было. Чаще других (n = 19) встречалось двоение в «функциональной» области (в пределах 30° от точки фиксации). Двоение при взгляде прямо было выявлено в 6 случаях, а в прочих областях у 9 пациентов (Рис. 4). По-нашему мнению область двоения, ограниченная 30° от точки фиксации, оказывает наибольшее влияние на качество жизни пациентов с новообразованиями глазницы, так как может ограничивать их профессиональную деятельность.

В 15% случаев (n = 11) пациенты вовсе не предъявляли жалоб и наличие опухоли стало случайной находкой на КТ или МРТ. Нередко в этой ситуации лучевые методы исследования назначались смежными специалистами: нейрохирургом (исследование головного мозга), оториноларингологом (исследование придаточных пазух носа) или стоматологом (исследование зубов). В таких случаях мы придерживаемся рекомендаций врача-офтальмоонколога, профессора, доктора медицинских наук, заведующей отделом офтальмоонкологии и радиологии в МНИИ имени Гельмгольца Саакян С.В. и считаем показанием для удаления опухоли ее размеры больше 13 мм или увеличение ее размеров при осмотре пациента в динамике [10]. По результатам послеоперационного гистологического исследования данной группы пациентов было выявлено: три случая мукоцеле, два - кавернозные гемангиомы и две - дермоидные кисты. Два пациента с новообразованиями зрительного нерва и три пациента с псевдотумором глазницы были взяты под динамическое наблюдение и/или лучевое лечение.

При изучении длительности обращения за медицинской помощью после появления жалоб у пациентов было выявлено, что этот показатель в среднем составил 18±3,7 мес. Данное наблюдение согласуется с тем, что большинство опухолей глазницы имеют доброкачественную природу. Такие новообразования характеризуются медленным прогрессированием и, как результат, постепенным развитием симптомов. Отдельно данный показатель рассчитан для пациентов с наличием двоения на дооперационном этапе (n = 34). Выяснено, что при наличии данной жалобы, пациенты обратились за медицинской помощью 2 раза быстрее (9±2,2 мес.).

Анализ длительности ожидания оперативного лечения пациентов с опухолью глазницы показал следующие результаты. По нашим данным при оценке периода ожидания оперативного лечения от первичной консультации специалиста по поводу новообразования было выявлено, что только в 52% случаев срок ожидания оказался менее

-

1 года. Это свидетельствует о довольно длительном времени ожидания оперативного лечения. Такой длительный срок ожидания был обусловлен медленным прогрессированием заболевания и/или постепенным нарастанием симптомов. В совокупности эти факты обуславливают срок ожидания оперативного лечения.

Одной из важных характеристик опухолевых заболеваний глазницы является их распространение в смежные анатомические области. При анализе распространения патологического процесса нами было определено, что в 85% случаев опухоли располагались локально в глазнице. В нашей практике встретились случаи распространения опухоли в полость глазницы из смежных областей (11% случаев): из придаточных пазух носа (n = 4), крылонёбной ямки (n = 1), слёзного мешка (n = 1), кожи век и височной области (n = 2). Распространение опухоли из глазницы в соседние анатомические области зафиксированы в 4% случаев: в среднюю черепную (n = 2) и височную ямки (n = 1). По данным литературы в орбиту чаще распространяются опухоли век (35,5%), внутриглазные опухоли (27,9%) и опухоли конъюнктивы (26,1%). Распространение опухолей параназальной области и носоглотки составляет 9,2%. Меньше всего приходится на долю интракраниальных опухолей (0,6%) [11].

По результатам анализа способа хирургического вмешательства было выявлено, что в 89,2% случаев выполнялось удаление опухоли с последующим гистологическим исследованием и лишь в 10,8% случаев выполнялась диагностическая орбитотомия с биопсией патологического материала. Диагностическая орбитотомия была выполнена пациентам с подозрением на псевдотумор орбиты (n = 5), менингиому зрительного нерва (n = 1) и рецидив базальноклеточного рака с прорастанием в ткани глазничного органокомплекса (n = 1). Многообразие клинических проявлений и гистологических форм патологических процессов в глазнице до сих пор вызывает высокий процент диагностических ошибок (до 70%) на дооперационном этапе [12], а также большую частоту эксплоративных орбитотомий при опухолях глазницы [13].

При оперативном лечении выбор хирургического доступа зависел от места залегания (расположения) новообразования и его размеров. Большинство новообразований удалялось трансконъюнктивальным (n = 33) и транскутанным (n = 25) доступами. Так же в практике мы используем комбинированный эндоскопический трансназальный (n = 6) и транскраниальный (n = 1) доступы совместно с оториноларингологами и нейрохирургами [6; 7; 14; 15].

В нашей клинике было проведено лечение пациента с первичным множественным эхинококкозом с поражением глазничного органокомплекса, а также печени, легких и селезенки. По данным КТ глазниц было выявлено крупное кистозное образование правой глазницы, ремоделирующее медиальную и нижнюю стенки глазницы. В связи с наличием риска разрыва кисты и возможной диссеминации паразита в организме, было выполнено удаление новообразования с помощью трансназального эндоскопического доступа [6].

Так же в нашей практике проведено комбинированное лечение пациента с атипичной кавернозной гемангиомы глазницы. Нейрохирургами на диагностическом этапе по данным селективной церебральной ангиографии было выявлено, что в области правой орбиты определяется интенсивная патологическая сосудистая сеть новообразования диаметром до 3 см, получающая кровоснабжение из правой глазной артерии с дренированием в правую лицевую вену. С учётом наличия новообразования глазницы с интенсивной васкуляризацией и выраженной клинической симптоматики, перед его удалением совместно с нейрохирургами было решено выполнить эмболизацию сосудистой сети опухоли. Благодаря этому при выполнении удаления опухоли удалось избежать интраоперационного кровотечения, что подтверждает необходимость участия смежных специалистов в диагностике и лечении заболеваний глазницы [7].

Анализ структуры опухолей глазницы выявил существенные различия в сравнении с данными отечественной литературы [1–3]. На рисунке 5 представлено распределение опухолей глазницы по результатам гистологического исследования, полученными в нашей клинике в сравнении с данными других авторов [1–3]. Проведенный в нашем исследовании анализ первичных и вторичных опухолей глазницы показал, что их соотношение до настоящего времени остаётся стабильным. Изучение по данным гистологического исследования количества злокачественных опухолей позволило определить снижение их числа с 20% до 8,5% случаев. По всей видимости, это может быть связано с развитием и увеличением количества онкоцентров и, как следствие, большей обращаемостью пациентов в специализированные онкологические учреждения, минуя осмотр офтальмолога.

Также обращает на себя внимание уменьшение числа нейрогенных опухолей с 16% до 5,8%, при увеличении количества опухолей слезной железы с 7,5% до 10,2% и врождённых кистовидных образований с 9,5% до 14,4% случаев. Доли сосудистых опухолей и опухолей мягких тканей сохраняются на прежнем уровне. Наиболее ве-

Рис. 5. Распределение опухолей глазницы по результатам гистологического исследования: на белом фоне - результаты клиники офтальмологии им. проф. В.В. Волкова, на синем фоне - данные отечественной литературы.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Год

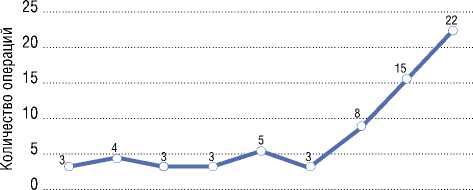

Рис. 6. Динамика количества выполненных операций.

ента жалобы на двоение в 2 раза уменьшает срок обращения за медицинской помощью (с 18±3,7 мес. до 9±2,2 мес.);

-

3 ) По сравнению с данными отечественной литературы от 2002 г. отмечается уменьшение количества злокачественных опухолей глазницы с 20% до 8,5%; уменьшение числа нейрогенных опухолей с 16% до 5,8%, при увеличении количества опухолей слезной железы с 7,5% до 10,2% и врожденных кистовидных образований с 9,5% до 14,4% случаев.

роятной причиной такого перераспределения опухолей является наличие в РФ специалистов по направлению «нейроофтальмология» в нейрохирургических стационарах. Это может обуславливать уменьшение числа пациентов с нейрогенными опухолями госпитализированных в нашу клинику.

Анализ работы нашей клиники показал, что с 2021 года отмечено постепенное увеличение количества пациентов, госпитализированных для лечения по поводу новообразований глазницы (Рис. 6). За весь период времени 6 человек были взяты под наблюдение в динамике, 1 человек отказался от операции и 1 человек был переведен для операции в клинику оториноларингологии с одонтогенной кистой полости носа и глазницы.

В результате проведенного комплексного анализа работы клиники офтальмологии имени профессора В.В. Волкова по направлению опухоли глазницы нами продемонстрировано нарастание темпов работы медицинского учреждения, на основании увеличения количества прооперированных пациентов, которым необходимо выполнение оперативного лечения в рамках оказания высокотехнологичной помощи. Продемонстрированное изменение структуры распределения опухолей глазницы, при сравнении полученных нами и ранее опубликованных данных, обуславливает потребность специалистов клиники акцентировать внимание и актуализировать научные данные по теме более часто встречаемых опухолей в настоящее время.

Необходимо проведение дальнейших аналитических исследований, характеризующих общую структуру заболеваемости новообразованиями глазницы, охватывающих несколько офтальмологических стационаров.

Выводы

По данным клиники офтальмологии имени профессора В.В. Волкова:

-

1) Новообразования глазницы чаще располагаются локально и не распространяются в другие области (в 85% случаев);

-

2) Медленное прогрессирование и отсутствие симптомов приводит к длительному сроку обращению за оперативным лечением. При этом наличие у паци-