Структурно-биохимические параллели в оценке мышц голени у больных с врожденными дефектами берцовых костей

Автор: Долганова Т.И., Стогов М.В., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка методами сонографии и биохимического анализа структуры мышц у 30 больных с врожденными дефектами костей голени на этапах лечебно-реабилитационного процесса. В сыворотке крови определялась активность креатинкиназы (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ее изоферментный спектр, а также концентрация продуктов гликолиза молочной (МК) и пировиноградной (ПВК) кислоты. Снижение функциональной активности скелетных мышц и отсутствие опорности конечности в ходе онтогенетического развития вызывает фиброзную перестройку скелетных мышц и приводит к необратимой потере мышцами контрактильных свойств. Процесс лечения аппаратом Илизарова не влияет на показатели эхоплотности (структурные изменения) и степень атрофии мышц. Выявлено изменение соотношения сывороточных фракций в пользу ЛДГ1-2, что характерно для ранних стадий эмбрионального развития скелетных мышц, при этом сохранение в пределах нормы активности ЛДГ и КК говорит об отсутствии признаков развития мышечной дистрофии. Динамика степени дегенеративных изменений в мышцах после создания опорности конечности определяется ее функциональной активностью

Врожденный дефект голени, мышцы, сонография, биохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120919

IDR: 142120919

Текст научной статьи Структурно-биохимические параллели в оценке мышц голени у больных с врожденными дефектами берцовых костей

Среди врожденных аномалий развития плода, диагностируемых на 18-22 неделе внутриутробного развития методом ультразвукового сканирования, 13 % составляют отклонения развития конечностей и мышц [19]. Предполагают, что первичны нарушения васкуляризации плода, которые вызывают аномалии развития костной системы [14], причем ангиограммы голени выявляют сосудистую сеть, строение которой соответствует структуре её у эмбриона [20].

При врожденных аномалиях развития костно-мышечной системы в мышцах преобладают медленные тонические волокна [13]. Развитию и прогрессированию деструктивно-дистрофических изменений врожденной аномалии развития мышечной ткани способствует отсутствие опорно-сти конечности, гиподинамия, атрофия мышц, сопровождающиеся нарушением функционирования сосудов [11], при этом волокна типа II подвергаются наибольшим метаболическим изменениям, что подтверждается снижением в них АТФ [15, 17].

Цель данной работы: сравнительная оценка результатов исследования мышц у больных с врожденными дефектами костей голени методами сонографии и биохимического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное физиологическое и биохимическое обследование 30 больных с врожденными дефектами костей голени на этапах ле- чебно-реабилитационного процесса. На предшествующих этапах лечения 27 больных перенесли неоднократные оперативные вмешательства.

Средний возраст больных 13,1 0,59 г. Дефекты костной ткани с межотломковым диастазом 4,8±1,9 см встретились у 9 больных. Дефект-псевдоартрозы с анатомическим укорочением 8,5±3,7 см имелись у 21 пациента. Величина истинного дефекта берцовых костей составляла 10,1±3,7 см, что соответствовало 33,4±12,4 % потери костной ткани по отношению к интактному сегменту. При поступлении в Центр все пациенты имели неопорную конечность, при ходьбе использовали костыли 18 больных, трости – 6 человек. Для дополнительной иммобилизации конечности применяли гипсовую повязку у 5 человек, пользовались туторами и ортезами 19 пациентов. В результате отсутствия полноценной функциональной нагрузки у всех пациентов развилась атрофия мягких тканей поврежденной конечности. Атрофия бедра составляла 4,8±2,0 см, мягких тканей пораженной голени 5,6±2,5 см. Неоднократные оперативные вмешательства и последующие длительные сроки остеосинтеза и дополнительной иммобилизации конечности гипсовыми повязками, использование ортезов, туторов и т.д. явились причиной развития в 63 % наблюдений контрактур и анкилозов смежных суставов. Контрактуры коленного сустава были выявлены у 9 пациентов, у одного больного был сформирован бедреннобольшеберцовый синостоз. Анкилоз голеностопного сустава был отмечен у 10 пациентов, при этом у одного пациента имелась варусная деформация стопы 10º и фиброзный анкилоз голеностопного сустава в порочном положении подошвенной флексии под углом 125º.

Замещение дефектов берцовых костей осуществляли с применением технологий полилокаль-ного удлинения отломков у 4 пациентов, межберцового синостозирования – у трех больных. Мо-нолокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез применен у 6 человек, дефекты восполнены одноуровневым удлинением одного из отломков (билокальный последовательный и комбинированный компрессионно-дистракционный остеосинтез) у 15 пациентов. Концы отломков сращивали без оперативного доступа у 5 больных, хирургическая реконструкция концов отломков выполнена у 23 пациентов [11].

Ультразвуковое исследование мышц проводили на сканере «ALOKA» с эхокамерой SSD-630 (Япония). В качестве объекта исследования использована передняя и задняя группы мышц голени (m. tibialis ant., m. extensor digitorum long., m. gastrocnemius, m. soleus) интактной и повреж-

РЕЗУЛЬТАТЫ И

На здоровой конечности мышечная ткань голени имеет характерную неоднородную структуру с продольной исчерченостью и отчётливо определяемыми фасциальными листками. При проведении функциональной пробы (произвольное денной конечностей.

УЗИ мышц позволяет неинвазивно in vivo выявить изменения толщины мышечного брюшка, рисунка его структуры [7, 8], наблюдать движение фасций и соединительной ткани в мышце человека и непосредственно измерять изменение углов перистости при произвольном напряжении мышц [16, 18].

Анализировалась характеристика эхоплотно-сти ( L ) по данным постпроцессорной обработки эхосигнала, где L уровень «серой шкалы», составляющий оттенок, который является самым распространенным в исследуемой области. Сонограммы регистрировалась при единой шкале настройки изображения. Дополнительно определялась толщина мышечного слоя с расчетом величины атрофии мышц относительно интактной конечности и контрактильность мышц при проведении функциональной пробы (произвольное напряжение мышц).

Биохимические исследования проведены у 14 пациентов (средний возраст 12,1±1,0 лет). Забор крови проводили до операции и после окончания лечения. В качестве нормы использовали собственные данные, полученные при исследовании сыворотки крови 19 практически здоровых детей среднего возраста 13,0±0,27 лет. Для оценки скелетных мышц в сыворотке крови определяли активность креатинкиназы (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ее изоферментный спектр, а также ферменты, специфичные для диагностики системных патологий мышц: концентрацию продуктов гликолиза, молочную (МК) и пировиноградную (ПВК) кислоты. Активность ферментов и концентрацию МК определяли на биохимическом анализаторе Stat Fax 1904 (США) с использованием наборов фирмы Vital Diagnostic (Россия). Изоферменты ЛДГ определяли на электрофоретическом оборудовании фирмы “Beckman” (США) с использованием реактивов и пластин той же фирмы. Содержание ПВК в сыворотке находили по методу Бабаскина [1].

Для определения нагрузки на каждую из нижних конечностей в статике применяли метод раздельного взвешивания по Николаеву [4].

Оценка взаимосвязи анализируемых признаков производилась на основе расчета коэффициентов линейной корреляции Пирсона, а достоверности различия анализируемых показателей – с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни и t-критерия Стьюдента.

ОБСУЖДЕНИЕ напряжение мышц) четко визуализируется утолщение мышечного брюшка, что позволяет рассчитать процентное увеличение его толщины и определить контрактильные возможности мышцы (результаты представлены в таблице 1).

Таблица 1

Сонографические характеристики мышц у больных с врожденными дефектами костей голени (средний возраст 13,1 0,59)

|

Исследуемые мышцы |

До лечения n= 12 |

В процессе лечения n=26 |

После снятия аппарата n=10 |

Интактная конечность |

|

M±ms |

M±ms |

M±ms |

M±ms |

|

|

m. tibialis ant. |

||||

|

L(отн.ед) |

39,3 2,33 |

44,8 5,59 |

34,5 6,71 |

24,3 1,06 |

|

Контрактильность (%) |

1,3 0,71 |

1,1 0,24 |

0 |

16,7 1,31 |

|

Атрофия (%) |

38,3 5,99 |

31,5 4,08 |

27,5 7,85 |

- |

|

m. digitorum long. |

||||

|

L(отн.ед) |

42,5 2,53 |

47,2 1,94 |

41,2 8,7 |

32,8 1,35 |

|

Контрактильность (%) |

9,1 2,74 |

2,4 0,84 |

3,5 1,14 |

14,1 1,2 |

|

Атрофия (%) |

54,3 5,52 |

52,7 4,23 |

58,4 1,35 |

- |

|

m. gasrocnemius |

||||

|

L(отн.ед) |

37,6 2,62 |

42,5 1,77 |

43,2 5,70 |

35,9 1,01 |

|

Контрактильность (%) |

6,2 2,09 |

6,4 1,92 |

7,5 1,5 |

18,3 1,97 |

|

Атрофия (%) |

39,8 5,09 |

28,8 4,63 |

30,0 4,0 |

- |

|

m. soleus |

||||

|

L(отн.ед) |

48,1 2,57 |

45,4 1,88 |

43,0 5,0 |

33,4 1,40 |

|

Контрактильность (%) |

6,1 1,65 |

3,2 0,95* |

0* |

16,8 0,97 |

|

Атрофия (%) |

48,6 3,78 |

39,4 3,64 |

39,6 4,06 |

- |

На больной конечности (табл. 1, рис. 1) по сравнению со здоровой акустическая плотность мышечной ткани повышена в среднем на 60 % и не зависит от величины дефекта, статической нагрузки на конечность, возраста пациентов и, по-видимому, отражает индивидуальные особенности тканевых структур. Преобладание эхопозитивного сигнала делает затрудненным дифференцировку мышечных слоев и межмышечных перегородок. Регистрируемые показатели высокой эхоплотности мышц свидетельствовали о их фиброзной перестройке. В целом визуализировалась "размытая" структура передней группы мышц голени. Данная картина трактовалась как признак развития дегенеративно-деструктивных изменений мышечной ткани [5, 6, 10].

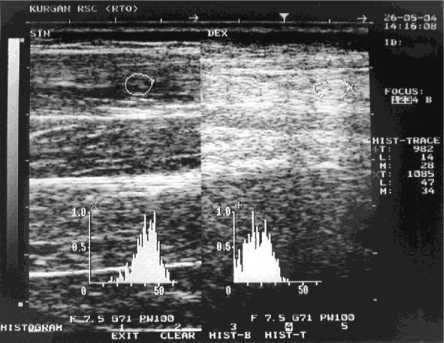

Рис. 1. Сонограмма с постпроцессорной обработкой эхоплотности (L) передней группы мышц голени в процесс лечения аппаратом Илизарова: Sin – интактная конечность, Dex – больная конечность

При исследовании смежного бедра также отмечалось повышение эхоплотности m. rectus, m. intermedius, по сравнению с контралатеральным сегментом, что может быть обусловлено отсутствием адекватной нагрузки на конечность.

Ограничение диапазона сократительной способности мышц (резкое снижение контрактильной реакции) сопровождалось увеличением степени их атрофии по сравнению с контралатеральным сегментом в 1,5-2 раза. Данное изменение наиболее выражено в m. tibialis anterior и m. digitorum longus, т.к. зона костного дефекта расположена на протяжении площади прикрепления этих мышц к большеберцовой кости и сочетается с недоразвитием сосудов артериальной, капиллярной и венозной сети преимущественно бассейна a. tibialis anterior [2].

Биохимический анализ показал, что общая активность ЛДГ и КК в сыворотке крови у данной категории больных до операции достоверно от показателей здоровых детей не отличалась (табл. 2). У всех больных детей активность обоих ферментов была в границах соответствующей возрастной нормы. Однако анализ изофер-ментного спектра ЛДГ выявил различия. Так, в изоферментном составе сывороточной ЛДГ у больных детей достоверно увеличивались как процентное содержание ЛДГ2 фракции при снижении ЛДГ4 фракции, так и абсолютная активность этих фракций (табл. 3). Полученная картина активности ферментов и изоферментно-го спектра ЛДГ детей с врожденными дефектами достаточна специфична. Известно, что мышечная дистрофия сопровождается ростом в сыворотке крови общей активности ЛДГ и КК с увеличением доли ЛДГ1, ЛДГ2 и ЛДГ3 при снижении содержания ЛДГ4 и ЛДГ5 фракций. По данным литературы, такое изменение соот- ношения фракций ЛДГ может указывать на сдвиг изоферментного спектра скелетных мышц, регистрируемого и при различных миопатиях с увеличением доли медленных тонических волокон [3].

Таблица 2 Активность ЛДГ и КК сыворотки крови детей с врожденными дефектами голени

|

ЛДГ, Е/л |

КК, Е/л |

|

|

Медиана (0,25÷0,75 персентиль) |

Медиана (0,25÷0,75 персентиль) |

|

|

норма (n=19) |

383,9 (359,9÷419,9) |

78,0 (71,6÷84,0) |

|

до операции |

367,1 |

70,5 |

|

(n=10) |

(302,5÷406,5) |

(51,2÷94,4) |

|

после операции |

377,9 |

53,7 |

|

(n=8) |

(370,7÷440,4) |

(45,7÷81,6) |

Таблица 3

Изоферменты ЛДГ сыворотки крови здоровых детей и детей с врожденными дефектами костей голени

|

Фракции |

% содержание |

Абсолютная активность, Е/л |

|

Медиана (0÷1 персентиль) |

Медиана (0÷1 персентиль) |

|

|

Норма, n=13 |

||

|

ЛДГ 1 |

21 (17÷24) |

77,5 (63,2÷103,7) |

|

ЛДГ 2 |

32 (29÷38) |

124,6 (108,0÷157,4) |

|

ЛДГ 3 |

24 (19÷27) |

90,7 (63,8÷127,9) |

|

ЛДГ 4 |

14 (11÷18) |

58,8 (37,4÷73,4) |

|

ЛДГ 5 |

7 (6÷10) |

28,1 (20,2÷49,2) |

|

Больные, n=8 |

||

|

ЛДГ 1 |

24 (20÷29) |

102,5 (66,2÷117,8) |

|

ЛДГ 2 |

44* (41÷46) pU=0.005 |

175,6* (168,3÷186,1) pU=0.005 |

|

ЛДГ 3 |

19 (15÷28) |

80,5 (60,7÷108,7) |

|

ЛДГ 4 |

6* (3÷7) pU=0,005 |

23,7* (12,4÷30,7) pU=0,005 |

|

ЛДГ 5 |

6 (3÷10) |

21,3 (12,5÷43,3) |

Примечание: * – достоверность различий по сравнению со здоровыми детьми при указанном уровне значимости.

Отличия от нормы изучаемых показателей обнаруживались через несколько суток после снятия аппарата. Оказалось, что активность ЛДГ после лечения по значениям всей выборки относительно дооперационного уровня достоверно не отличалась, однако у 2 из 8 пациентов активность ЛДГ превышала верхнюю границу нормы (450 Е/л). К этому же сроку в сыворотке крови отмечался статистически значимый рост концентрации МК, недостоверно нарастало и содержание ПВК в крови, что выразилось в достоверном увеличении произведения МК*ПВК, отражающего суммарное содержание этих кислот в крови (табл. 4). Накопление МК в мышцах может снижать контрактильные свойства мышц, что накладывает дополнительный отрицательный эффект на функциональные характеристики мышц после лечения.

Таблица 4 Концентрация молочной и пировиноградных кислот в сыворотке крови здоровых детей и детей с дефектами костей голени до и после лечения

|

МК, ммоль/л |

ПВК, ммоль/л |

МК*ПВК |

МК/ПВК |

|

Медиана (0,25÷0,75 процентиль) |

Медиана (0,25÷0,75 процентиль) |

Медиана (0,25÷0,75 процентиль) |

Медиана (0,25÷0,75 процентиль) |

|

норма n=19 |

|||

|

1,70 (1,53÷1,92) |

0,13 (0,12÷0,15) |

0,22 (0,18÷0,26) |

13,1 (11,7÷14,2) |

|

до операции n=10 |

|||

|

1,50 (1,16÷1,92) |

0,14 (0,12÷0,15) |

0,17 (0,15÷0,28) |

12,1 (9,4÷13,0) |

|

после снятия аппарата n=8 |

|||

|

2,00*,^ (1,87÷2,18) *pU=0,05 ^pU=0,05 |

0,14 (0,12÷0,20) |

0,29* (0,23÷0,37) pU(n)=0,05 |

14,8 (12,3÷20,8) |

Примечание: * – достоверность различий по сравнению со здоровыми детьми при указанном уровне значимости;

^ – достоверность различий по сравнению с дооперацион-ными значениями при указанном уровне значимости.

При фиксации мышц спицами аппарата Илизарова резко ограничивается диапазон сократительной способности мышц. В процессе лечения мы регистрируем снижение в 2-3 раза контрактильной реакции мышц. Динамика показателей акустической плотности мышц имела тенденцию к увеличению (в среднем на 20 %) но статистически была недостоверной. Толщина мышечного брюшка не менялась (табл. 1).

После окончания лечения, сращения костных отломков и создания опорности пораженной конечности показатель акустической плотности мышц оставался в пределах тех же значений, степень атрофии мышц не менялась, контрактильная реакция мышц уменьшалась, а по m. tibialis ant. и m. soleus не регистрировалась. Нужно отметить, что по данным литературы известно, что быстрые и медленные волокна по разному реагируют на повреждающие факторы, при этом факторов роста в медленных мышечных волокнах в 2-3 раза больше, чем в быстрых [9], показана трансформация волокон быстрого типа в медленный [21], который преобладает у пациентов с врожденной этиологией заболевания.

Определяющей в процессе восстановления быстрых и медленных типов волокон мышц является двигательная активность: чем выше двигательная активность пациентов, тем выше удельный процент быстрых мышечных волокон [12]. Через один год после снятия аппарата и создания опорности на больную конечность статическая нагрузка на конечность составила в среднем 43,1 2,4 %. Показатель эхоплотности мышц m. tibialis ant. и m. extensor digitorum long., отражающий структурные изменения в мышцах, зависел от статической нагрузки на конечность и двигательной активности пациентов. Так, у пациентов, имевших статическую нагрузку на конеч- ность свыше 30 % (6 наблюдений), двигательная активность составила в среднем 7,1 2,8 км/сут, скорость передвижения 3,0 0,9 км/час, эхоп-лотность m. tibialis ant. и m. extensor digitorum long. 28,0 3,4 отн.ед. и 27,3 2,9 отн.ед соответственно. У пациентов (4 наблюдения), чья статическая нагрузка на конечность не превышала 30 %, двигательная активность составила в среднем 5,2 1,9 км/сут, скорость передвижения

2,2 0,8 км/час, эхоплотность m. tibialis ant. и m. extensor digitorum long. 52,0 5,8 отн.ед. и 59,2 4,7 отн. ед. соответственно.

ВЫВОДЫ

-

■ Снижение функциональной активности скелетных мышц и отсутствие опорности конечности в ходе онтогенетического развития у больных с врожденными дефектами костей голени приводит к необратимой потере мышцами контрактильных свойств в той или иной степени, по данным сонографии, регистрируется уменьшение толщины мышечного брюшка (его атрофия составляет 38-55 %).

-

■ Выявлено изменение соотношения сывороточных фракций в пользу ЛДГ1–2.

-

■ Отсутствие корреляционных связей между величиной дефекта, статической нагрузкой на конечность, возрастом пациентов и степенью

атрофии мышечного брюшка, контрактильных реакций мышц, эхоплотностью отражает индивидуальные особенности тканевых структур у данной категории больных.

-

■ Процесс лечения аппаратом Илизарова не влияет на показатели эхоплотности и степень атрофии мышц. Показатели эхоплотности мышц после создания опорности и адекватной нагрузки на конечность у больных с врожденной этиологией поражения сегмента (голени) определяются функциональной активностью оперированной конечности (степень нагружения конечности и двигательной активности пациентов).