Структурно-динамический анализ показателей дожития и ожидаемой продолжительности жизни населения промышленного города

Автор: Лисовцов А.А., Лещенко Я.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 1 т.36, 2021 года.

Бесплатный доступ

Оценка устойчивости развития городских социально-экологических систем может быть осуществлена на основе анализа показателей таблиц смертности и средней ожидаемой продолжительности жизни (СОПЖ), которые широко используются в качестве системных индикаторов уровня социально-экономического развития территорий, качества жизни и здоровья населения.Цель исследования: структурно-динамический анализ, оценка коэффициентов дожития и СОПЖ населения Ангарска, крупного промышленного города Иркутской области, в постсоветский период.Материал и методы. На основе официальных данных Иркутскстата рассчитаны краткие таблицы смертности населения в 1990-2019 гг. Проведен эпидемиологический анализ коэффициентов дожития, СОПЖ и ее компонентного состава по методике C. Chandra Sekar.Результаты. В возрастном контингенте до 29 лет наибольшие уровни дожития отмечались в 2016-2019 гг., наименьшие уровни - в первой половине 1990-х гг. В группах лиц старшего трудоспособного возраста наибольшие коэффициенты дожития наблюдались в 1990-1991 гг., наименьшие - в 2003-2004 гг. В мужских контингентах пенсионного возраста наибольшие показатели дожития регистрировались в середине 2010-х гг., а в женских контингентах - в основном в 2018-2019 гг.; наименьшие показатели отмечались в 1994-1996 гг. Снижение показателя СОПЖ у мужчин в 1995 г. происходило почти во всех возрастных группах, но наиболее значимым было сокращение показателя в возрастных группах 30-54 лет, женщин - в группах 40-54, 60-69 и 85-89 лет. Во время второго выраженного снижения СОПЖ (2005 г.) в мужском контингенте показатель значительно снизился в возрастных группах 20-44 и 50-54 лет (на 6,8 года); в женском контингенте наиболее значительное снижение СОПЖ наблюдалось в 2001 г. в возрастных группах 15-34, 40-44, 50-54 и 85-89 лет.Заключение. В 1990-е гг. и в первой половине 2000-х гг. системный социально-экономический кризис обусловливал выраженное снижение показателей дожития и СОПЖ в различных возрастных контингентах населения г. Ангарска. В 2010-2019 гг. динамика изучаемых демографических показателей носила характер устойчивого линейного роста. Дальнейшие изменения показателей будут зависеть от степени воздействия на население развернувшейся пандемии COVID-19 и вызванных ей кризисных явлений в социально-экономической сфере.

Население промышленного города, коэффициенты дожития, средняя ожидаемая продолжительность жизни, анализ трендов, компонентный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/149136636

IDR: 149136636 | УДК: 330.59:314.118:303.4](1-21) | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-1-164-172

Текст научной статьи Структурно-динамический анализ показателей дожития и ожидаемой продолжительности жизни населения промышленного города

Промышленный город – сложный природно-техно-сферный и социальный объект, формируемый предпосылками и факторами экономико-географического, архитектурного, инженерно-строительного порядка, сложными взаимосвязями с окружающей природной и социально-экономической средой [1]. Центральным звеном и основой городской социально-экологической системы является человеческое сообщество – население [13].

Оценка устойчивости развития городских и региональных социально-экологических систем может быть осуществлена на основе анализа медико-демографи- ческих характеристик – показателей таблиц смертности (дожития) и средней ожидаемой продолжительности жизни (СОПЖ). Одну из характеристик таблиц смертности – коэффициенты дожития населения до определенного возраста (рx) – можно рассматривать в качестве показателей, отражающих степень жизнеспособности отдельных половозрастных групп населения.

Показатели таблиц дожития и СОПЖ являются важнейшими медико-демографическими характеристиками, которые широко используются в качестве системных индикаторов уровня социально-экономического развития территорий, качества жизни и здоровья населения [2–10].

Цель исследования: количественно-динамический анализ и оценка коэффициентов дожития и СОПЖ населения Ангарска, крупного промышленного города Иркутской области, в процессе изменений социально-экологической ситуации в постсоветский период.

Материал и методы

Анализ демографических характеристик возрастных контингентов населения г. Ангарска провели в виде ретроспективного лонгитудинального исследования за период с 1990 по 2019 гг.

Изучали генеральные совокупности населения г. Ангарска. Все показатели получены на основе кратких таблиц смертности (дожития), для построения которых абсолютные данные, сгруппированные по половозрастным группам числа умерших и численности населения города, числа родившихся, взяты из баз данных Территориальной службы государственной статистики по Иркутской области (стат. формы С-51, РН-4, А12).

Базовым годом определен 1990 г. В ходе эпидемиологического анализа изучаемого явления установлены структурно-количественные различия между демографическими характеристиками в годы с наибольшей и наименьшей интенсивностью безвозвратных демографических потерь по сравнению с базовым годом, возрастно-половыми группами. Для выявления тенденции использовали аналитическое выравнивание временного ряда с помощью линейной модели по методу наименьших квадратов с применением стандартных средств Excel (Microsoft Оffice, 2007). Для определения доли вариации показателя, которую объясняет линейный тренд, использовали коэффициент детерминации ( R 2). Значимость уравнения тренда рассчитывали по F -критерию Фишера, для чего применяли IBM SPSS STATISTICS 23. Заключение о наличии тренда делали при уровне значимости меньше 0,05 для полученного критерия F . Темпы изменения уровня продолжительности жизни мужчин и женщин сравнивали по значению коэффициентов уравнений регрессии ( b – угловой коэффициент из уравнения y = a + bx ). Кроме того, провели сравнительный анализ коэффициентов дожития по половозрастным группам.

Для декомпозиции динамики СОПЖ населения по вкладу различных возрастных групп использовали методику С. Chandra Sekar [11, 12].

Результаты

Показатели дожития населения

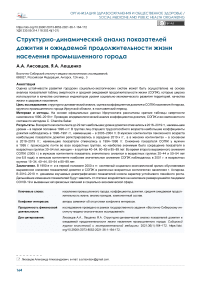

При анализе динамики показателей дожития мужского населения г. Ангарска установлено, что в младенческом возрасте наибольшие коэффициенты дожития отмечались в 2016–2019 гг., в возрастной группе 1–4 года – в 2011 и 2019 гг., 5–9 лет – в 2015–2017 гг. (умерших в данном возрасте не было), 10–14 лет – в 2011 г., 15–24 года – в 2018–2019 гг., 25–29 лет – в 1990–1991 гг. и 2018–2019 гг., 30–64 года – в 1990–1992 гг., 65–69 лет – в 2013 г., 70–74 года – в 2018 г., 75–79 лет – в 2014 г., 80–84 года – в 2008 г. (табл. 1). Наихудшие показатели дожития регистрировались в младенческом возрасте в 1991 г., в возрастной группе 1–4 года, 70–79 лет – в 1994 г., 5–9 лет, 15–19 лет и 80–84 года – в 1996 г., 10–14 лет – в 1997 г., 20–24 года – в 2000 г., 25–34 года и 45–49 лет – в 2005 г., 35–44 года и 50–54 года – в 2003 г., 55–59 лет – в 2001 г., 60–64 года – в 2004 г., 65–69 лет – в 2010 г.

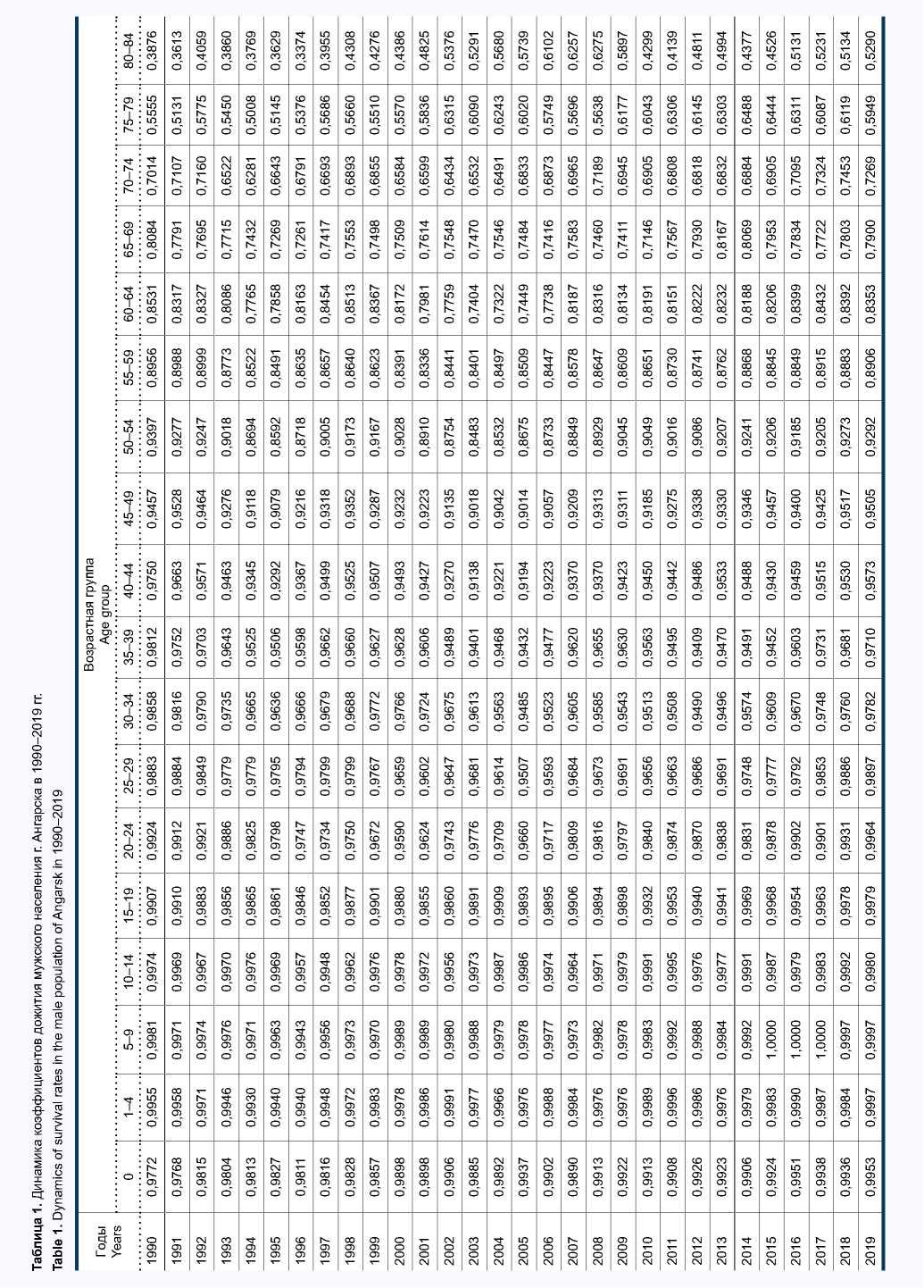

В женской когорте годы максимальных и минимальных значений коэффициентов дожития во многом не совпадали (табл. 2). Максимальные показатели дожития отмечались в младенческом возрасте в 2006 и 2016 гг., в возрастной группе 1–4 года – в 2005 и в 2019 гг., 5– 9 лет – в 1999, 2012, 2019 гг. (умерших не зарегистрировано), 10–14 лет – 2005, 2014–2015 гг. (умерших также не зарегистрировано), 15–19 лет и 45–49 лет – 2017–2018 гг., 20–24 года и 60–64 года и 80–84 года – в 2018 г., 25– 29 лет и 70–74 года – в 2019 г., 30–44 года и 50–54 года – в 1990 г., 55–59 лет – в 2015 и 2019 г., 65–69 лет – в 2014 г., 75–79 лет – в 2013 г. Самые низкие показатели дожития наблюдались в младенческом возрасте в 1992–1993 гг., в возрастной группе 1–4 года – в 1999 г., 5–9 лет и 15– 24 года – в 2001 г., 10–14 лет – в 2002 г., 25–29 лет – в 2007 г., 30–34 года – в 2012 г., 35–44 года – в 2003 г., 45–49 лет – в 2004 г., 50–54 года, 60–64 года и 75–79 лет – в 1994 г., 55–59 лет и 80–84 года – в 2000 г., 65–69 лет – в 1995 г., 70–74 года – в 1991 г.

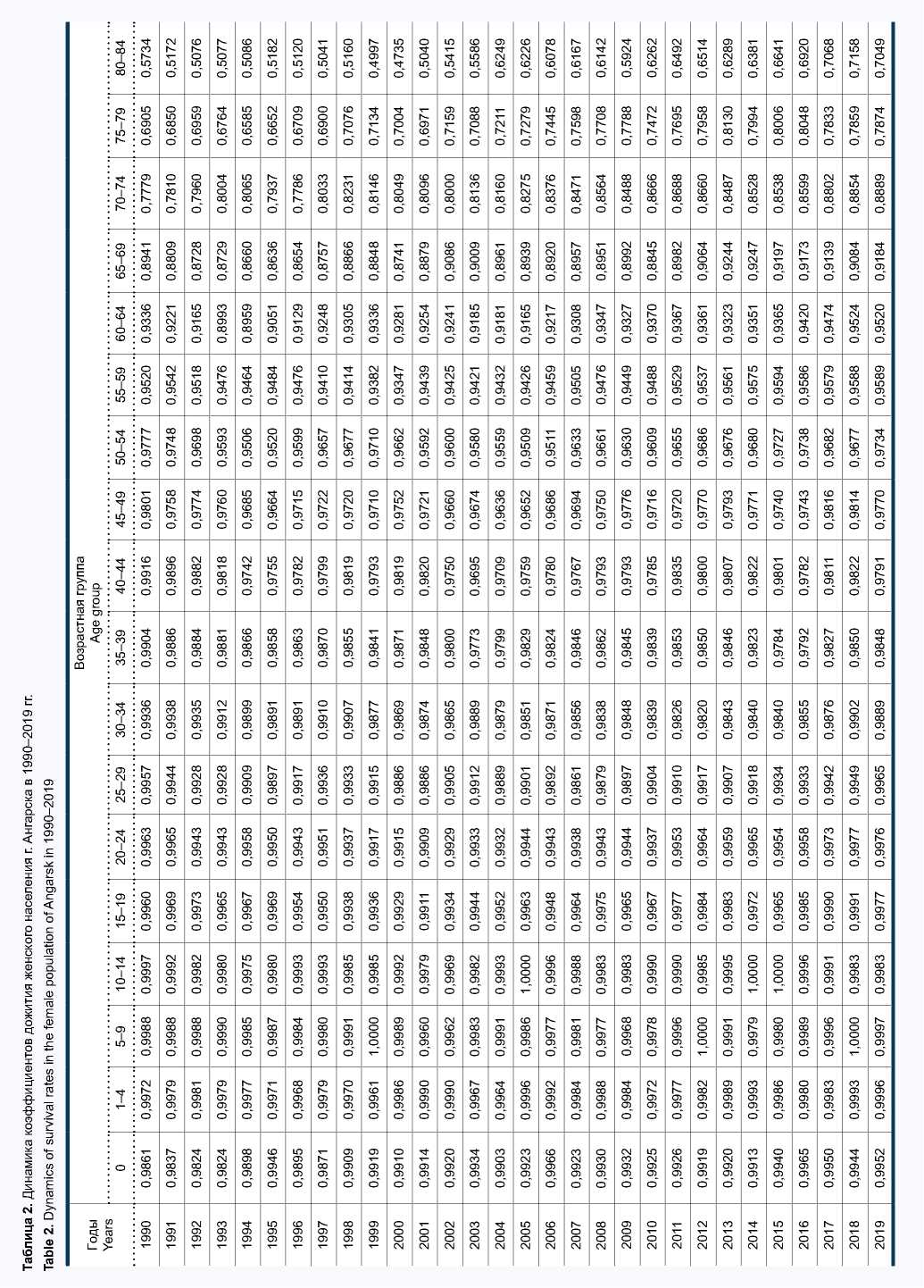

Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни

В начале периода наблюдения данный показатель в г. Ангарске имел достаточно высокие значения (табл. 3). В 1990 г. СОПЖ мужчин была равна 65,3 года, женщин – 74,0 года, разница значений – 8,7 года. Потом последовали периоды снижения показателя: первый – в 1991–1995 гг., когда данный показатель уменьшился на 7,2 и 3,0 года, второй в 1999–2005 гг. в мужской когорте, в 1999– 2001 гг. в женской когорте, когда продолжительность жизни уменьшилась на 8,0 и 3,0 года соответственно.

Снижение СОПЖ у мужчин г. Ангарска в 1995 г. происходило за счет всех возрастных групп, кроме младенческого возраста (СОПЖ у данной группы увеличилась на 0,34 года), но наиболее значимыми было сокращение продолжительности жизни за счет групп 50–54 лет – на 1,19 года, 40–44 лет – на 1,03 года, 35–39 лет – 0,82 года, 45–49 лет – на 0,70 года, 30–34 лет – на 0,69 года (табл. 4). Продолжительность жизни женщин в 1995 г. уменьшилась также за счет вклада всех возрастных групп, кроме младенческого возраста (увеличилась на 0,62 года). Максимальное снижение отмечалось в группах 50– 54 лет (на 0,58 года), 40–44 лет (на 0,51 года), 85–89 лет (на 0,44 года), 60–64 лет (на 0,41 года), 45–49 лет (на 0,37 года), 65–69 лет (на 0,32), 25–29 лет (на 0,27 года).

Во время второй волны демографического кризиса снижение СОПЖ происходило в основном в других возрастных группах. В мужской когорте в 2005 г. продолжительность жизни значительно уменьшилась в следующих возрастных группах: 25–29 лет (на 1,34 года), 40–44 года (на 1,23 года), 30–34 года (на 1,15 года), 20–24 года (на 1,06 года), 50–54 года (на 1,05 года), 35–39 лет (на 1,00 года). В женской когорте в 2001 г. наиболее значительным снижение СОПЖ было в возрастных группах 85–89 лет (на 0,65 года), 50–54 лет (на 0,42 года), 25–29 лет (на 0,33 года), 40–44 лет (на 0,31 года), 15–19 лет (на 0,27 года), 20–24 лет (на 0,27 года), 30–34 лет (на 0,25 года).

Кроме того, разница в показателях СОПЖ у мужчин и женщин также увеличивалась в периоды ее снижения: в 1994 г. эта разница составляла 13,0 лет, в 2005 г. она увеличилась до максимального значения за весь период наблюдения и составила 14,8 лет. Показатель СОПЖ у мужчин достиг минимальных значений 57,3 года в 2005 г., у женщин – 71,0 года в 1995–1996 гг. и 2001 г.

Таблица 3. Показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в г. Ангарске в 1990–2019 гг.

Table 3. Life expectancy rates at birth in Angarsk in 1990–2019

|

Годы Years |

Оба пола, лет Both genders, years |

Мужчины, лет Males, years |

Женщины, лет Females, years |

Разница СОПЖ мужчин по сравнению с женщинами, лет Difference in life expectancy rates between males and females, years |

|

1990 |

69,9 |

65,3 |

74,0 |

8,7 |

|

1991 |

68,9 |

64,1 |

73,3 |

9,3 |

|

1992 |

68,5 |

63,8 |

73,0 |

9,2 |

|

1993 |

66,3 |

60,9 |

72,0 |

11,1 |

|

1994 |

64,5 |

58,4 |

71,4 |

13,0 |

|

1995 |

64,1 |

58,1 |

71,0 |

12,9 |

|

1996 |

64,6 |

58,8 |

71,0 |

12,2 |

|

1997 |

65,8 |

60,4 |

71,7 |

11,4 |

|

1998 |

66,9 |

61,5 |

72,6 |

11,0 |

|

1999 |

66,6 |

61,3 |

72,1 |

10,8 |

|

2000 |

65,4 |

60,0 |

71,4 |

11,5 |

|

2001 |

64,8 |

59,2 |

71,0 |

11,8 |

|

2002 |

64,7 |

58,8 |

71,2 |

12,4 |

|

2003 |

64,2 |

57,6 |

71,3 |

13,7 |

|

2004 |

64,3 |

57,6 |

71,4 |

13,8 |

|

2005 |

64,4 |

57,3 |

72,1 |

14,8 |

|

2006 |

65,1 |

58,1 |

72,6 |

14,5 |

|

2007 |

66,8 |

60,7 |

72,9 |

12,3 |

|

2008 |

67,6 |

61,3 |

73,7 |

12,4 |

|

2009 |

67,4 |

61,2 |

73,5 |

12,3 |

|

2010 |

67,0 |

60,6 |

73,4 |

12,7 |

|

2011 |

67,8 |

61,2 |

74,3 |

13,1 |

|

2012 |

68,2 |

61,5 |

74,8 |

13,2 |

|

2013 |

68,6 |

62,0 |

75,0 |

13,0 |

|

2014 |

68,9 |

62,6 |

74,9 |

12,3 |

|

2015 |

69,2 |

63,0 |

75,0 |

12,0 |

|

2016 |

70,2 |

64,1 |

75,8 |

11,7 |

|

2017 |

71,1 |

65,1 |

76,5 |

11,4 |

|

2018 |

71,6 |

65,7 |

76,7 |

11,0 |

|

2019 |

72,0 |

66,4 |

76,8 |

10,4 |

Таблица 4. Вклад возрастных компонент в изменение средней ожидаемой продолжительности жизни в отдельные периоды по сравнению с базовым (годы)

Table 4. Contribution of age components to the changes in the life expectancy rates during certain periods compared to baseline (years)

|

Возрастные группы Age groups |

Мужчины, 1995 г. Males, 1995 |

Женщины, 1995 г. Females, 1995 |

Мужчины, 2005 г. Males, 2005 |

Женщины, 2001 г. Females, 2001 |

Мужчины, 2019 г. Males, 2019 |

Женщины, 2019 г. Females, 2019 |

|

0 |

0,34 |

0,62 |

1,02 |

0,38 |

1,21 |

0,69 |

|

1–4 |

–0,09 |

–0,01 |

0,12 |

0,13 |

0,26 |

0,18 |

|

5–9 |

–0,10 |

–0,01 |

–0,02 |

–0,18 |

0,09 |

0,06 |

|

10–14 |

–0,02 |

–0,10 |

0,06 |

–0,11 |

0,03 |

–0,09 |

|

15–19 |

–0,20 |

0,05 |

–0,06 |

–0,27 |

0,35 |

0,10 |

|

20–24 |

–0,51 |

–0,07 |

–1,06 |

–0,27 |

0,17 |

0,07 |

|

25–29 |

–0,31 |

–0,27 |

–1,34 |

–0,33 |

0,06 |

0,04 |

|

30–34 |

–0,69 |

–0,19 |

–1,15 |

–0,25 |

–0,26 |

–0,21 |

|

35–39 |

–0,82 |

–0,16 |

–1,00 |

–0,20 |

–0,31 |

–0,22 |

|

40–44 |

–1,03 |

–0,51 |

–1,23 |

–0,31 |

–0,45 |

–0,43 |

|

45–49 |

–0,70 |

–0,37 |

–0,81 |

–0,22 |

0,10 |

–0,09 |

|

50–54 |

–1,19 |

–0,58 |

–1,05 |

–0,42 |

–0,18 |

–0,11 |

|

55–59 |

–0,52 |

–0,06 |

–0,50 |

–0,15 |

–0,07 |

0,15 |

|

60–64 |

–0,56 |

–0,41 |

–0,93 |

–0,12 |

–0,18 |

0,30 |

|

65–69 |

–0,46 |

–0,32 |

–0,35 |

–0,07 |

–0,13 |

0,31 |

|

70–74 |

–0,13 |

0,12 |

–0,07 |

0,25 |

0,12 |

1,04 |

|

75–79 |

–0,09 |

–0,12 |

0,11 |

0,03 |

0,12 |

0,62 |

|

80–84 |

–0,03 |

–0,15 |

0,24 |

–0,19 |

0,22 |

0,52 |

|

85–89 |

–0,07 |

–0,44 |

0,01 |

–0,65 |

–0,06 |

–0,14 |

Далее установилась устойчивая тенденция к росту показателя (мужчины: F = 134,0; pF < 0,0001; R 2 = 0,912; B = 0,545; pB < 0,0001; женщины: F = 365,0; pF < 0,0001; R 2 = 0,966; B = 0,329; pB < 0,0001) и уменьшению гендерной разницы ( F = 28,4; p < 0,0001; R2 = 0,686).

СОПЖ у мужчин достигла значений года сравнения только в 2016 г., у женщин – в 2011 г. Минимальная разница значений показателя у мужчин и женщин в 8,7 года, отмеченная в 1990 г., до конца периода наблюдений не регистрировалась. В целом за период исследования СОПЖ у мужчин увеличилась в 2019 г. по сравнению со значениями 1990 г. на 1,7% (до 66,4 года), у женщин – на 3,8% (до 76,8 года), разница в значениях – 10,4 года. Рост продолжительности жизни мужчин произошел главным образом за счет возрастных групп 0; 15–19; 1–4; 80–84; 20–24 лет, в которых зарегистрировано увеличение данного показателя на 1,21; 0,35; 0,26; 0,22 и 0,17 года соответственно. В трудоспособных возрастах 30–34, 35–39 и 40–44 лет в 2019 г. отмечено снижение СОПЖ по сравнению с базовым годом на 0,26; 0,31 и 0,45 года соответственно. Самым значительным рост продолжительности жизни женщин был в возрастных группах 70–74; 0; 75–79; 80–84; 65–69; 60–64 лет. Показатель в данных возрастных группах увеличился на 1,04; 0,69; 0,62; 0,52; 0,31 и 0,30 года соответственно. Как и в мужской когорте, в возрастных группах произошло самое значительное снижение СОПЖ по сравнению с базовым годом: в группе 30–34 лет – на 0,21 года, 35–39 лет – на 0,22 года, 40– 44 лет – на 0,43 года.

Обсуждение

В возрастных группах до 29 лет наибольшие уровни дожития отмечались в конце периода наблюдения – 2016–2019 гг. Наименьшие коэффициенты дожития (до 9 лет) отмечались в первой половине 1990-х гг. – 1991, 1994, 1996 гг. (в женской когорте – в 1999, 2001 гг.), в возрастной группе 10–14 лет – у мальчиков в 1997 г., у девочек – в 2002 г.; в группах от 15 до 29 лет – в начале 2000-х гг. В более старших группах трудоспособного возраста (и у мужчин в группе 60–64 лет; у женщин до 54 лет) наилучшие коэффициенты дожития наблюдались в 1990– 1991 г., наихудшие – во время второй волны подъема смертности в 2003–2004 гг. В группах пенсионного возраста в мужских когортах высокие показатели дожития регистрировались в середине 2010-х гг., а в женских когортах – в 2018–2019 гг., а также в 2013 и 2015 гг.; наихудшие показатели – в возрастных группах обоего пола во время первой волны увеличения смертности в 1994–1996 гг. Данная динамика отражает общероссийские тенденции изменения СОПЖ [13]. По мнению авторов, демографический кризис середины 1990-х гг. был результатом проводимых в стране рыночных реформ без необходимых в таких случаях социальных амортизаторов, а второй – следствием финансового кризиса 1998 г. Кроме того, Иркутская область в этом исследовании причислена к самым неблагоприятным регионам страны по показателю СОПЖ и по гендерной разнице в значениях показателя.

Наиболее неблагоприятным периодом по показателю продолжительности жизни стала вторая волна ухудшения демографических показателей, когда показатель и у мужчин, и у женщин достиг минимальных значений. В целом снижение СОПЖ в женской когорте было менее значительным; показатель быстрее начинал расти после снижения и быстрее достигал значений базового перио- да, что привело к бо́льшей разнице в продолжительности жизни мужчин и женщин, чем в начале периода наблюдения. Но так как рост СОПЖ у мужчин имеет более высокие темпы, чем у женщин (B = 0,955 > B = 0,329), возможно, в скором времени разница в показателях СОПЖ у мужчин и женщин снизится примерно до величины, наблюдавшейся в 1990 г. Первый «провал» в уровне продолжительности жизни как мужчин, так и женщин произошел за счет всех возрастных групп, но наиболее значительное уменьшение СОПЖ наблюдалось в группах старшего трудоспособного возраста. Второй «провал» в уровне СОПЖ у мужчин и женщин имел некоторые отличия: показатель мужчин в 2005 г. снизился за счет меньшего количества возрастных групп (в основном младшего трудоспособного возраста), но с бо́льшим абсолютным уменьшением продолжительности жизни в каждой из групп; СОПЖ женщин снизилась за счет почти всех возрастных групп, максимальное снижение показателя отмечалось в самой старшей возрастной группе. В 2019 г. рост продолжительности жизни мужчин произошел в основном за счет более молодых возрастных групп, женщин – в основном за счет групп пенсионного возраста. Если исходить из предположения, что показатель СОПЖ в 40 лет является наиболее чувствительным индикатором влияния социально-экономических и поведенческих факторов на здоровье популяции [5, 10], можно сделать вывод, что в г. Ангарске ситуация по сравнению с базовым годом ухудшилась (СОПЖ у мужчин в возрастной группе 40–44 лет уменьшилась на 0,45 года, у женщин – на 0,43 года). Согласно исследованию Н.В. Зайцевой и соавт. [9], на медико-демографический статус влияют социально-экономические детерминанты, которые имеют региональную дифференциацию по степени своего потенцирующего или сдерживающего воздействия на формирование показателя СОПЖ.

Мы считаем, как и многие другие авторы, что успешность решения демографических проблем в наибольшей степени зависит от эффективности действий властей всех уровней (особенно федерального уровня) в сферах социально-экономической и семейно-демографической политики, развития и организации системы здравоохранения [1, 2, 9, 13].

Заключение

Таким образом, анализ показателей дожития выявил следующие закономерности: максимальные коэффициенты дожития в группах молодого возраста и группах старшего возраста отмечались в конце периода наблюдения, а в среднем интервале трудоспособного возраста, наоборот, они имели место в начале периода наблюдения. Наименее благоприятные показатели дожития регистрировались в младенческом возрасте в начале периода наблюдения, а также в возрастных группах от 1 года до 19 лет в мужской когорте и в группах старшего возраста (мужчины старше 70 лет, женщины старше 60 лет) – в середине 1990-х гг.; в женской когорте – в контингенте от 1 года до 59 лет, в мужской – в контингенте от 20 до 64 лет – в начале 2000-х гг.

Первое стремительное снижение СОПЖ населения г. Ангарска произошло значительнее в группах старшего трудоспособного возраста, второе – в группах младшего трудоспособного возраста мужчин и в самой старшей возрастной группе женщин. По сравнению с базовым годом в 2019 г. СОПЖ увеличилась за счет более молодых возрастных групп мужчин (до 19 лет) и групп старшего пенсионного возраста женщин (70–84 лет). Гендерная разница в СОПЖ сокращается, но еще не достигла значений базового года.

В настоящее время показатели СОПЖ имеют устойчивую тенденцию роста. Дальнейшее увеличение СОПЖ тесным образом связано с эффективностью комплексных мер федеральных и региональных властей.

В 1990-е гг. и первой половине 2000-х гг. системный социально-экономический кризис обусловливал выраженное снижение показателей дожития и СОПЖ в раз- личных возрастных контингентах населения г. Ангарска.

В 2010-е гг. (по 2019 г. включительно) динамика изучаемых демографических показателей носила характер устойчивого линейного роста. Дальнейшие изменения показателей дожития и СОПЖ будут зависеть от степени воздействия на население развернувшейся в 2020 г. пандемии COVID-19 и вызванных ей негативных последствий в социально-экономической сфере, а также от эффективности деятельности органов управления всех уровней по преодолению кризисных явлений.

Список литературы Структурно-динамический анализ показателей дожития и ожидаемой продолжительности жизни населения промышленного города

- Лещенко Я.А., Лисовцов А.А. Уровни и тенденции смертности населения промышленного города и региона в процессе изменений социально-экологической ситуации. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2020;66(4):2. URL: http://vestnik. mednet.ru/content/view/1178/30/lang,ru/. DOI: 10.21045/2071-50212020-66-4-2.

- Калинкин Д.Е., Карпов А.Б., Тахауов Р.М., Хлынин С.М., Самойлова Ю.А. Демографические угрозы в популяции промышленного города. Здравоохранение Российской Федерации. 2013;(3):33-36.

- Ефимова Е.В., Конобеевская И.Н., Борода А.М., Карпов Р.С. Гендерные аспекты сердечно-сосудистой смертности и численности населения типичного города Западной Сибири. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2016;31(3):80-86. DOI: 10.29001/2073-8552-2016-31-3-80-86.

- Вишневский А.Г. Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция. Демографическое обозрение. 2014;1(4):6—40.

- Калинкин Д.Е., Карпов А.Б., Тахауов Р.М., Семенова Ю.В., Самойлова Ю.А., Образцова Е.Н. Медико-демографическая характеристика населения промышленного моногорода. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2017;57(5):4. URL: http:// vestnik.mednet.ru/content/view/917/30/lang,ru/. DOI: 10.21045/20715021-2017-57-5-4.

- Козлова О.А., Шеломенцев А.Г., Трушкова Е.А. Влияние экологических факторов на показатели ожидаемой продолжительности жизни населения Свердловской области. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2018;64(6):12. URL: http://vestnik. mednet.ru/content/view/1034/30/lang,ru/. DOI: 10.21045/2071-50212018-64-6-12.

- Кашепов А.В. Экономические факторы смертности и ожидаемой продолжительности жизни. Социально-трудовые исследования. 2019;37(4):20-32. DOI: 10.34022/2658-3712-2019-37-4-20-32.

- Колосницына М., Коссова Т., Шелунцова М. Факторы роста ожидаемой продолжительности жизни: кластерный анализ по странам мира. Демографическое обозрение. 2019;6(1):124-150.

- Зайцева Н.В., Онищенко Г.Г., Попова А.Ю., Клейн С.В., Кирьянов Д.А., Глухих М.В. Социально-экономические детерминанты и потенциал роста ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации с учетом региональной дифференциации. Анализ риска здоровью. 2019;(4):14-29. DOI: 10.21668/health.risk/ 2019.4.02.

- Вялков А.И., Кучеренко В.З., Полесский В.А. Методология оценки общественного здоровья: определение, показатели, мониторинг. Проблемы управления здравоохранением. 2006;(1):5-9.

- Chandra Sekar C. The effect of the change in mortality conditions in an age group on the expectation of life at birth. Human Biology. 1949;21(1):35-46.

- Миронова А.А., Наркевич А.Н., Виноградов К.А., Курбанисмаилов Р.Б. Декомпозиция динамики ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2019;65(2). URL: http://vestnik.mednet.ru/ content/view/1061/30/lang,ru/2. DOI: 10.21045/2071-5021-2019-65-2-7.

- Римашевская Н.М., Бочкарева В.К., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В., Токсанбаева М.С. Человеческий потенциал российских регионов. Народонаселение. 2013;61(3):82-141.