Структурно-функциональная характеристика макулярной зоны сетчатки у больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типов без диабетической ретинопатии

Автор: Казарян Армине Амасьевна, Овсепян Татевик Рубиковна, Шишкин Михаил Михайлович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты морфологических и функциональных исследований макулярной зоны сетчатки у больных сахарным диабетом (СД) 1-го и 2-го типов без клинически видимой диабетической ретинопатии (ДР). Анализ томографических (ОКТ) и электроретинографических (ЭРГ) параметров выявил истончение слоев и нарушение функциональной активности макулярной зоны сетчатки у больных с СД без ДР

Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, оптическая когерентная томография, электроретинограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/14338487

IDR: 14338487

Текст научной статьи Структурно-функциональная характеристика макулярной зоны сетчатки у больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типов без диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия (ДР) является достаточно частым осложнением СД и остается основной причиной слепоты и слабовиде-ния во всем мире. ДР долгое время рассматривалась как микрососудистое осложнение сахарного диабета (СД). Однако, учитывая, что сетчатка по своим анатомо-функциональным характеристикам является васкуляризованной нейрональной тканью, то ДР является не только сосудистым, но и нейродегенеративным заболеванием [1]. Впервые в 1962 Bloodworth охарактеризовал ДР как комплекс дегенеративных изменений всех нейрональных элемен- тов сетчатки [2]. Эту гипотезу подтверждают факты нарушения цветооощущения, снижения контрастной чувствительности у больных СД без или с минимальными проявлениями ДР [3]. Считается, что нейродегенеративные изменения сетчатки являются наиболее ранним и стойким проявлением гипергликемии [4]. Ранние нейродегенеративные изменения сетчатки можно оценить с помощью электроретино-граммы (ЭРГ) и оптической когерентной томографии (ОКТ).

В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка структурных изменений и био- электрической активности сетчатки, а также изучение взаимосвязи этих изменений у больных с СД 1-го и 2-го типов без ДР.

Материал и методы. Обследованы 22 пациента (22 глаза) с СД 1 типа без проявлений ДР (средний возраст 29,2 ±10,9 лет) – СД1ДР0 и 32 пациента (32 глаза) с СД 2 типа без ДР (средний возраст 58,7 ± 6,8 лет) – СД2ДР0.

Контрольную группу составили 64 здоровых испытуемых сопоставимого возраста: 32 человека (32 глаза) со средним возрастом 34,3 ± 9,2 лет составили контрольную группу для СД1, и 32 человека (32 глаза) со средним возрастом 54,7 ± 6,7 лет – для СД2.

Средняя продолжительность заболевания при СД1 составила 5,6±1,4 лет, а при СД2 – 8,8±2,2 лет. Средний уровень гликированного гемоглобина (HbА1с) у больных с СД1 составил 8,91±1,1%, а у больных с СД2 – 8,57±1,2%, Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) в среднем составила 0,99±0,13 и достоверно не отличалась от МКОЗ у здоровых испытуемых. Всем пациентам, кроме рутинных методов исследований (острота зрения, тонометрия, офтальмоскопия), проводилась флуоресцентная ангиография (ФАГ ) – для исключения наличия ДР, исследование на ОКТ спектральных доменов RTVue-100 SD-OCT (Optvue, USA), ЭРГ исследования с помощью аппаратно-программного комплекса «Электроретиног-раф» (MBN, Россия). У всех пациентов были обследованы оба глаза, но ввиду того, что показатели ЭРГ и ОКТ правого и левого глаза у одного и того же пациента достоверно не отличались, то в статистический анализ были включены показатели только одного глаза.

Критериями включения в исследование являлись:

-

1. МКОЗ > 0,8 с рефракционными отклонениями не больше ±3,0Д.

-

2. Отсутствие в анамнезе офтальмологических операций, патологии сетчатки и зрительного нерва (ВМД, эпиретинальная мембрана, глаукома и т.д.).

Регистрировались различные виды ЭРГ: максимальная ЭРГ, фликер 30Гц ЭРГ, осцилля-торные потенциалы (ОП; отражает активность амакриновых клеток, при этом ранние ОП характеризуют активность нейронов on-пути передачи импульсов, а поздние ОП – активность нейронов off-пути), хроматическая ЭРГ на красный, зеленый и синий стимулы (характе- ризует активность различных спектральных колбочек макулярной зоны), паттерн ЭРГ, ЭРГ на длительный стимул. Оценивались амплитудные и временные показатели волн всех видов ЭРГ. Для ОП был рассчитан индекс ОП (ИОП – среднее арифметическое значение амплитудных показателей), в том числе – индекс ранних и поздних ОП (ИОП1 и ИОП2).

Статистический анализ проводили при помощи пакета статистических программ EpiInfo 5.0. Считали среднюю (M), среднеквадратичное отклонение ( σ ), статистическую погрешность среднего (m). Достоверность различий частот признаков в изучаемых группах оценивали с помощью критерия χ 2 (для таблиц 2 на 2 – в точном критерии Фишера). Связи между непрерывными числовыми переменными исследовали при помощи корреляционного анализа. Достоверность различия средних значений оценивалась критерием Стьюдента для р=0,05.

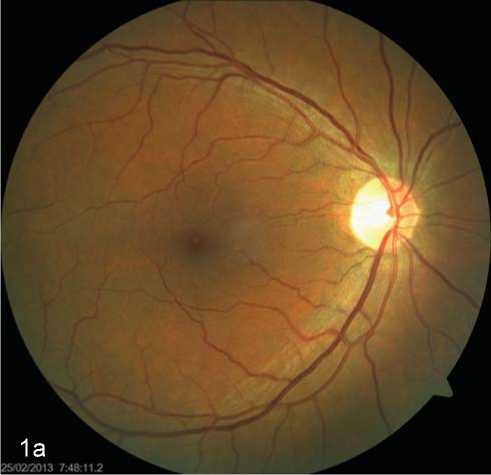

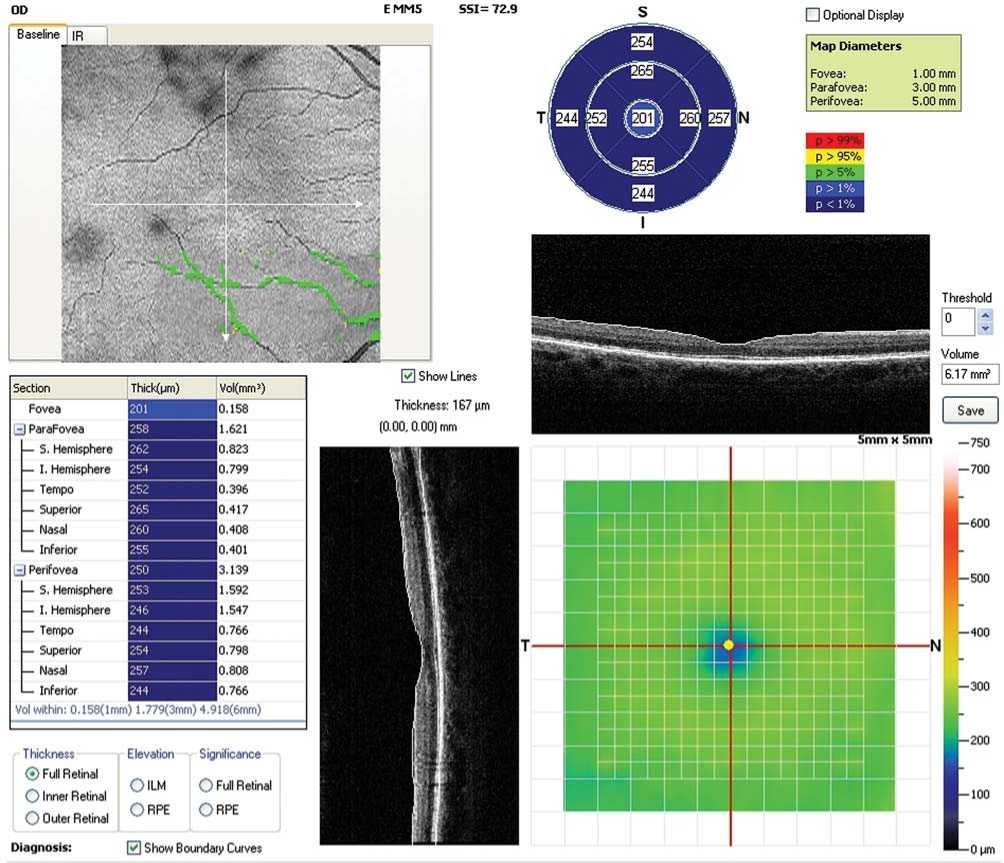

Результаты. Сравнение ЭРГ в группах больных СД1 и СД2 выявило достоверное удлинение латентности а- и b-волн макулярной ЭРГ на красный и синий стимулы, снижение амплитудных показателей а- и b-волн смешанной ЭРГ. Сравнение ОКТ параметров 2 групп выявило достоверное снижение толщины наружной перифовеа, общей толщины пери- и пара-фовеа (рис. 1а, 1б, 1в).

Однако, в силу того, что СД1 и CД2 развиваются в разном возрасте, найденные различия могут быть следствием не особенности патоло-

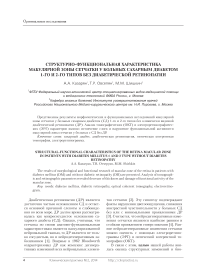

Рис.1а. Пациент В., 48 лет. Продолжительность СД – 7 лет. ОКТ макулярной зоны правого глаза. Глазное дно.

Patient:

DOB (age): 28/07/1964 (48)

ID:

Disease: diabet

Algorithm Version: A6, 2, 2, 73

Gender: M

Operator:

Exam Date: 25/02/2013

Physician:

Рис.1б. Пациент В., 48 лет. Продолжительность СД – 7 лет. ОКТ макулярной зоны правого глаза. Снижение общей толщины макулы.

гических изменений сетчатки разных типов СД, а возрастных изменений сетчатки. Для проверки этой гипотезы мы использовали аппарат частной корреляции, рассчитанный под контролем возраста. И выяснили, что все найденные различия являются следствием возрастного фактора. Исходя из этого мы объединили группы СД1 и СД2.

Cоответствующие возрастные контрольные группы также объединили, так как выявленные нами достоверные различия являлись следствием отличия возраста. В дальнейшем сравнивали 2 группы – СДДР0 (54 пациента, 54 глаза) и общая контрольная группа (64 здоро- вых добровольцев – 64 глаза).

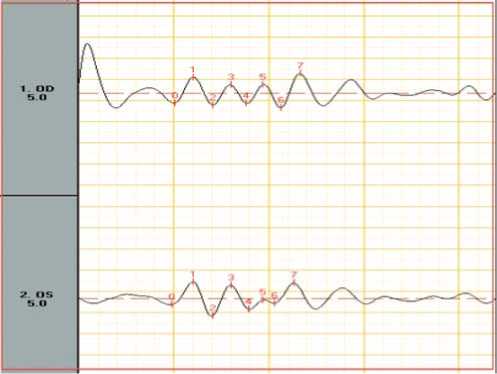

ЭРГ параметры – выявлено достоверное снижение амплитуды b-волны макулярной ЭРГ на красный (p ≤ 0,027) и синий (p ≤ 0,03) стимулы, удлинение латентности а-волны макулярной ЭРГ на зеленый стимул (p ≤ 0,04), снижение индекса ОП (рис. 2а и 2б) с высокой достоверностью (p ≤ 0,0004), снижение амплитуды а-вол-ны (p ≤ 0,01), удлинение латентности а- (p ≤ 0,005) и b-волн (p ≤ 0,001) общей ЭРГ, удлинение латентности компонента on-1 (p ≤ 0,003) ЭРГ на длительный стимул.

ОКТ параметры – выявлено снижение толщины общей фовеа (p ≤ 0,0001), пара- (p ≤ 0,001) и

Рис.1в. Пациент В.,48 лет. Продолжительность СД – 7 лет. ОКТ макулярной зоны правого глаза. Снижение толщины наружных слоев макулы.

Рис.2. ОП: а – СД1, б. – СД2. Выраженное снижение амплитуд всех волн ОП.

перифовеа (p ≤ 0,02), внутренней пара-(p ≤ 0,004) и перифовеа (p ≤ 0,01), наружной парафовеа (p ≤ 0,008).

Кроме этого, нами проведены корреляции ОКТ и ЭРГ параметров как в группе больных СДДР0 (r1), так и в контрольной группе (r2).

Далее мы сравнивали достоверность отличия коэффициентов корреляции (r1 и r2) обеих групп с целью определения какие изменения ОКТ и ЭРГ параметров вызваны именно СД. Статистический анализ выявил достоверное отличие коэффициентов корреляции (табл).

Таблица

Коэффициент корреляции ЭРГ и ОКТ параметров

|

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Г1 |

Р1 |

г2 |

р2 |

Р |

|

Лат а-красный |

Внутр, парафовеа |

0 ,2 |

0,2 |

-0,4 |

0,002 |

0,01 |

|

Ампл а-зел. |

Внутр, перифовеа |

0,15 |

0,3 |

0,66 |

0,002 |

0,04 |

|

Амп. b Зел |

Внутр, парафовеа |

0,05 |

0,7 |

0,56 |

0,01 |

0,04 |

|

Амп. b Зел |

Внутр, перифовеа |

0,13 |

0,38 |

0,76 |

0,0001 |

0,01 |

|

Лат а Зел |

Внутр, парафовеа |

0,3 |

0,4 |

-0,6 |

0,005 |

0,006 |

|

Амп. а Син. |

Внутр перифовеа |

0,02 |

0,8 |

0,47 |

0,03 |

0,05 |

|

Амп. а Син |

Наруж. перифовеа |

0,18 |

0,26 |

0,65 |

0,004 |

0,05 |

|

Амп. b Син. |

общая перифовеа |

0,3 |

0,05 |

0,46 |

0,04 |

0,3 |

|

Амп. b Син. |

Внутр, перифовеа |

0,3 |

0,04 |

0,4 |

0,05 |

0,2 |

|

Амп. b Син. |

Наруж. перифовеа |

0,27 |

0,09 |

0,65 |

0,004 |

0,11 |

|

иоп |

Внутр, перифовеа |

0,25 |

0,11 |

0,5 |

0,01 |

0,2 |

|

ИОП1 |

Внутр, парафовеа |

0,4 |

0,08 |

0,5 |

0,02 |

0,3 |

|

ИОП 2 |

общая перифовеа |

0,17 |

0,28 |

0,5 |

0,006 |

0,05 |

|

ИОП 2 |

Внутр, перифовеа |

0,12 |

0,43 |

0,57 |

0,007 |

0,04 |

Примечание: r1 – коэффициент корреляции в группе больных СДДР0, r2 – коэффициент корреляции в контрольной группе.

Р – достоверность отличия коэффициентов корреляции (r1 и r2).

Заключение. Полученные нами ОКТ и ЭРГ показатели у больных с СДДР0 типа без клинически видимой ДР свидетельствуют о диабетическом поражении слоев макулы. Первичные ранние изменения центральной зоны сетчатки у больных с СДДР0 типа проявляются в парафовеальной зоне – истончением всех слоев сетчатки, а в перифовеальной зоне – истончением только внутренних слоев сетчатки. Эти морфометрические изменения сопровождаются нарушением биоэлектрической активности внутренних слоев сетчатки (снижение амплитуды b-волны макулярной ЭРГ на красный и синий стимулы, снижение ИОП) и замедлением генерации и/или передачи импульсов. Все эти изменения свидетельствуют о развитии ранних нейродегенеративных процессов в разных слоях сетчатки.

Список литературы Структурно-функциональная характеристика макулярной зоны сетчатки у больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типов без диабетической ретинопатии

- Antonetti D.A., et al. Diabetic retinopathy: seeing beyond glucose-induced microvascular disease. Diabetes, 2006; 55(9): 2401-11.

- Bloodworth JM Jr. Diabetic retinopathy. Diabetes, 1962; 11: 1-22.

- Roy M.S., Gunkel R.D., Podgor M.J. Color vision defects in early diabetic retinopathy. Arch Ophthalmol, 1986;104(2): 225-8.

- Van Dijk H.W., Verbraak F.D., Kok P.H., et al. Early neurodegeneration in the retina of type 2 diabetic patients. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012; 53:2715-9.