Структурно-функциональная модель динамики самовоспроизводства макросоциальной системы: социологический ракурс

Автор: Бразевич Святослав Станиславович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология общественных отношений

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Потребность в знаниях об обществе как целостности обостряется в условиях его трансформации, особенно при переходе от хаотичной дезинтеграции к стабилизации новой его упорядоченности. Особую значимость приобретает управленческий аспект этой потребности, поскольку рассматриваются функции общества и структура высшего уровня общества как социальной системы, что является важным для управленческой практики. В социологических теориях самовоспроизводства, в отличие от экономических теорий, основным предметом исследования является воспроизводство систем отношений и деятельности в социуме. Социологические теории уделяют внимание общественным институтам, структурирующим воспроизводственные процессы, и конституирующей роли индивидуального мышления и поведения в образовании и поддержании этих институтов. В статье рассматривается концепция социальной памяти общества и связь этой концепции с социально-экономической динамикой, показаны базовая (минимальная) структурная и структурно-функциональная модели социума, анализируются основные компоненты представленных моделей.

Структурно-функциональная модель, социальное воспроизводство, системный анализ общества, социальная макросистема, социальная память, структурная модель социума

Короткий адрес: https://sciup.org/142236288

IDR: 142236288 | УДК: 316.258 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-4-14-23

Текст научной статьи Структурно-функциональная модель динамики самовоспроизводства макросоциальной системы: социологический ракурс

1 Бразевич Святослав Станиславович – доктор социологических наук, профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии и истории Санкт-Петербургского государственного экономического университета

S. Brazevich – Doctor of Sociology, Professor of the Department of International Relations, Medialogy, Political Science and History, St. Petersburg State University of Economics

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что современный этап научного и общественного развития характеризуется противоречивыми и интенсивными поисками новых языков, новых моделей, новых культурных паттернов, с помощью которых возможно более точно описывать и понимать новые свойства современного общества, свойства, влияющие на изменение скорости общественных процессов и характер отношений между государственным управлением и социальной самоорганизацией. С углублением знаний о современном мире приходит понимание, что все взаимосвязано. Социальный опыт учит, что непродуманные решения и произвольные действия могут привести к непредсказуемым результатам. Поэтому важно иметь надежный инструмент обоснованного принятия решений. Таким инструментом является методология системного анализа. Современное состояние разработанности проблемы социального воспроизводства, несмотря на свою глубокую теоретико-методологическую проработку в различных научных дисциплинах, нуждается в дополнительном социологическом осмыслении. Такого рода осмысление способствовало бы не только раскрытию механизма поддержания социальных институтов, процессов и отношений в социуме, но и установлению ценностных ориентиров, мотивов, степеней и методов их реализации, определяющих социальную стратегию различных общностей и индивидов. Современная социологическая наука обладает богатым потенциалом знаний, выстраивающим концептуальные подходы к познанию сущности социального воспроизводства. Являясь единым процессом непрерывного возобновления социального пространства, очевидно, что воспроизводство неотделимо от своего носителя - социальной среды. Это создает необходимость исследования процессов социального обновления в его непосредственном взаимодействии с существующим социальным миром.

При изучении любого сложного объекта современная научная традиция обращает нас к системному подходу. Системный подход - это подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь [1].

Системный подход как один из главных методологических регулятивов превратился во второй половине ХХ века в доминирующую познавательную модель. "Познавательная модель представляет собой инвариантные структуры, лежащие в основании взаимодействия и развития наук, на том или ином этапе развития научного знания, выступающие в качестве конструктивного средства познавательной деятельности, сочетающие в себе абстрактность с наглядно-знаковыми формами представления, ориентированные на выявление устойчивого, всеобщего и необходимого, задающие целостное представление об уровнях организации научного знания, способ постановки проблем, аналитические единицы и картину мира для научного сообщества на том или ином этапе развития науки" [2, с. 250].

В социально-гуманитарных науках принцип системности способствует интеграции разных познавательных подходов, объединению разных теоретических идей, установлению путей их синтеза, осмыслению их взаимодополнительности. Но "оно может быть эффективным только при условии органического, а не механического их скрещения, то есть такого, которое не разрушает целостное бытие, функционирование и развитие самых сложных - антропо-социокультурных систем" [3, с. 61].

Для исследования целостной системы необходимо раскрыть: сущность (главное интегративное качество, обеспечивающее целостность социальной системы), структуру (специфику внутренней организации социальной системы и взаимосвязь ее частей), компоненты (состав, их количественную и качественную характеристики, координацию и субординацию), функции (функционирование социальной системы и ее элементов как единого целого), генезис (источник возникновения и формирования), а также дать характеристику современного состояния социальной системы в качестве таковой, определить тенденции ее развития и перехода на новый уровень и выявить структуру социально значимых ценностей и отношений [4, с. 74].

Самым распространенным направлением в системном подходе, изучающим социальные системы, считается концепция структурного функционализма, разработанная американским социологом Т. Парсонсом. Его концепция, построенная на принципе соотнесенности социума и социального действия, тот методологический подход, который в ней заложен, позволяет всесторонне, комплексно представлять общество, относительно выделяемых сфер и подсистем, таких как социальная, личностная, культурная и т.д. [3, с. 88]. Несмотря на умозрительность некоторых построений, все основные понятия, которые при этом используются особенно на уровне отдельных социальных действий, имеют достаточно четкие определения, которым можно дать эмпирическую интерпретацию [5, с. 137].

Три ключевых понятия (система, организация, целостность) лежат в основе развития системного подхода. Исходя из основных типов связи реальных объектов действительности, их упорядоченность изучается в разных аспектах: пространственном (структурном), функциональном и историческом (временном). Поэтому "в качестве неотъемлемых частей системного подхода рассматриваются структурный, функциональный, генетический (исторический) анализ" [6, с. 104].

Структурно-функциональный подход предполагает изучение состава (подсистем) и структур объекта, выявление структурных закономерностей, образующих совокупность отношений, инвариантных для ряда объектов. Состав и структура объекта порождаются функциональной необходимостью, поэтому исследование структур позволяет установить принципы функционирования и способы регулирования объекта.

Использование системного подхода в междисциплинарном исследовании конкретных обществ предполагает оперирование целым рядом понятий. Центральным среди них является понятие макросоциальной системы, охватывающей широкий класс крупномасштабных объектов - внешних и внутренних рынков, политических движений, культурных общностей и др. По существу все значимые процессы развития человеческого социума проявляются именно через изменение состояния макросоциальных систем. Ключевым моментом в социологическом видении общества является рассмотрение его как социальной системы. Только на основе общей теории систем можно понять сущность и эмпирически изучить общество. Общество - самоорганизующаяся, саморазвивающаяся, самодостаточная система. Ее основное свойство - способность к самовоспроизводству. Базовыми категориями системного анализа общества являются: структура, среда, коммуникации, информация, обмен с внешней средой [7, с. 123].

В социальной системе общества есть свое ядро, центр. Его образуют: экономика; культура; стратификация, распределение ролей, престижей, статусов; наконец, политика и управление. Основными компонентами структуры общества являются социальные институты, социальные организации, социальные группы (общности). Интегральными средствами влияния одних структур общества на другие служат: ценности, нормы; электоральные ожидания, требования; властные предписания; социальные программы [7, с. 123].

Социальное воспроизводство принято понимать как "процесс (включая биологическое воспроизводство и социализацию), посредством которого общества воспроизводят свои социальные учреждения и социальную структуру" [8, с. 245]. Социологический словарь определяет социальное воспроизводство как "процесс самовосстановления и самовозобновления социальных систем, который включает воспроизводство материальных благ, рабочей силы, производственных отношений, социальных структур, социальных норм и ценностей" [9, с. 45]. При этом в социальном воспроизводстве населения выделяются такие ведущие составляющие, как демографическое, профессионально-квалификационное, этническое, культурное, духовно-идеологическое воспроизводство, воспроизводство социальной организации и социальных институтов (историческое прошлое, этнические характеристики, особенности культуры, язык, традиции, верования, исторически сложившееся разделение труда, особенности социально-поселенческой структуры [10, с. 17].

Таким образом, социальное воспроизводство можно характеризовать как основное содержание человеческой деятельности, ее направленности на сохранение, воссоздание, восстановление, развитие сложившихся условий жизни, социальных отношений, культуры, ее смыслов, самой воспроизводственной деятельности, организованных сообществ и окружающей среды [11, с. 11].

Методологической основой исследования являются принципы системного подхода, предполагающие существование единых законов и способов организации сложных систем в разных исследовательских сферах. Принципы системного подхода подробно описаны отечественными и зарубежными исследователями (А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, В.Н. Бусленко, Н. Винер, В.Н. Садовский, X. фон Ферстер, Л.Л. Шаров, Ю.А. Шрейдер, Э.Г. Юдин и др.).

Следует также отметить, что системный подход к обществу как самовоспроизводящейся системе обсуждался с самого момента зарождения социологии как науки. Именно позитивисты XIX века, пытаясь разработать основные принципы исследования социальных процессов и отношений, одними из первых в научном мире пришли к пониманию необходимости описания разных сторон жизни общества с позиций системности [12]. Во многом они действовали интуитивно, так как методология социологического исследования при них только начинала складываться [13]. Первые социологи обратили внимание на наличие некоторых закономерностей в жизни общества, включая саморегуляцию и саморазвитие социума. Стало очевидно, что подобные закономерности должны быть свойственны не только всему обществу в целом, но и отдельным его структурным частям [14]. Представление общества как системы взаимосвязанных элементов неизбежно приводило первых социологов к мысли о его делении на ряд подсистем, каждая из которых имеет несколько жизненно важных для общей работы системы функций.

Постклассическая холистическая традиция (Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Гидденс, Н. Луман и др.) [10, 15, 16, 17] рассматривает общественное воспроизводство в качестве одной из своих центральных категорий. Согласно позиции исследователей данной традиции, в обществе воспроизводятся не структуры и функции сами по себе, а отношения, трансакции и коммуникации. Знания и навыки социальных индивидов увязываются с их социальной активностью, и делается вывод о том, что "помнит" себя именно социальная система, а не ее составные части (что подчеркивает роль механизмов коллективной памяти в общественном воспроизводстве). Основным предметом исследования в рамках этой парадигмы является воспроизводство систем отношений и деятельности в социуме. Акцент делается на деятельности, знании и сознании, тогда как вопросы воспроизводства материальной основы социума практически не рассматриваются.

В трудах отечественных социологов, являющихся представителями институциональной школы (Т.И. Заславская, Г.С. Кирдина и др.) основа социетального воспроизводства также выводится из институциональной структуры [18, 19]. Последняя выполняет ряд функций, в том числе интеграционную роль, которая заключается в содействии культурного и социального объединения дифференцированных по разным основаниям социальных групп. В этом подходе выделяются также базовые социетальные институты, которые обеспечивают целостность, выживание и развитие соответствующего типа общества.

Можно утверждать, что социальная макросистема обладает определенным видом "памяти о себе" [20, с. 326-327]. Память социума обнаруживается в фундаментальных социально-культурных феноменах, в частности:

-

а) Существует базис для адекватной коммуникации между членами социума (общий язык, знаки, символы, обряды), который может быть освоен индивидами только в процессе социальных взаимодействий [21].

-

б) Новые члены социума становятся социальными индивидами в процессе социализации и социальной адаптации. Существуют три основных механизма этого процесса: 1) отношения "демонстрации-подражания", 2) отношения "учителя-ученика" и "воспитателя-воспитанника" [22], масс-медийные коммуникации (приобретающие ключевую роль в современных обществах) [23].

Все виды человеческих знаний, навыков, культурных образцов, не передаваемые генетически, а приобретаемые в процессе социализации и социальной адаптации, являются социальной памятью [24]. Содержание социальной памяти распределено между членами социума, распределение определяется в первую очередь принадлежностью к социальным группам (специфическая память возрастных, гендерных, профессиональных страт, религиозных или этнических групп, субкультур). Социальная память обладает всеми ключевыми функциями, характерными для памяти живых организмов и запоминающих устройств в технических системах [25].

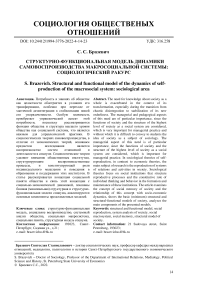

Концепция социальной памяти позволяет построить базовую (минимальную) структурную модель социума. Поскольку социальная память представляет собой инструктирующее/регулирующее устройство макродинамики социальной системы, то существуют и устройства интерпретации/исполнения инструкций (социальная активность/пассивность индивидов), и объекты регулирования (как другие индивиды, так и объекты окружающей среды).

Соответственно, структура социума включает в себя следующие компоненты [26]:

-

1) Социальные индивиды, обладающие следующими характеристиками:

-

а) Между социальными индивидами распределена социальная память, пассивно хранящаяся в их психической системе и активно воспроизводимая в их социальном поведении и социальных коммуникациях. Социальная память является управляющим компонентом социальной структуры. Социальная память осваивается и непрерывно поддерживается социальными индивидами в ходе социализации и социальной адаптации.

-

б) Социальные индивиды реализуют содержание социальной памяти в индивидуальной или коллективной социальной активности/пассивности через свою физическую телесность, обладающую соответствующими анатомо-физиологическими характеристиками (включая запас работоспособности отдельного индивида как важнейшую характеристику его пригодности к участию в социальной жизни).

Таким образом, социальная активность/пассивность социальных индивидов выступает в качестве исполнительного регуляторного компонента социальной структуры.

-

2) Искусственная внутренняя среда социума, включающая все доступные результаты созидательной деятельности людей в настоящем и прошлом. Искусственная внутренняя среда социума также является частью исполнительного регуляторного компонента социальной системы, в той ее части, которая используется в поведении социальных индивидов для взаимодействий между собой, с внутренней средой социума и с естественной окружающей средой.

Искусственная внутренняя среда является одной из важных составляющих любой социальной системы. Индивиды овладевают материальной культурой только в процессе социализации и социальной адаптации, точно также, как они учатся коммуницировать между собой. Кроме того, многие компоненты искусственной окружающей среды социально специфичны или даже уникальны для каждого конкретного социума.

-

3) Естественная (внешняя) среда социума, включающая в себя запасы естественных ресурсов, которые пока недоступны к использованию данным социумом, и "свалки" (коллекторы) отходов. Очевидно, что граница между внутренней и внешней средой социума постоянно меняется - разведанные природные ресурсы входят в "орбиту" взаимодействий социума, т.е. переходят из внешней во внутреннюю среду, а с "ушедшими" во внешнюю среду отходами человек все равно может сталкиваться (свалки, кладбища, последствия экологического загрязнения и т.п.).

Собственно социальную систему образуют только социальные индивиды и искусственная артефактная среда, поэтому учет аспекта внешней окружающей среды в анализе социальной структуры также представляется необходимым. Внешняя среда является одной из важнейших детерминант, обуславливающих структуру, организацию и функционирование социума. По мере развития цивилизации человек стремится минимизировать свою зависимость от текущего состояния окружающей среды, в первую очередь за счет расширения объема и разнообразия внутренней артефактной среды [27].

Базовая (минимальная) структура социума обобщена и представлена на рис. 1 [26].

Рисунок. 1 . Базовая (минимальная) структура социума

Эта структура представляет собой модель макросоциальной статики для случая адекватно функционирующей социальной системы (как модель ее "застывшей динамики"). Она будет универсально повторяться и для любого социального института (как части социума), поскольку любой институт представляет собой систему отношений и взаимодействий между социальными индивидами, регулируемую особой, только к этому институту относящейся, социальной памятью, и "опирающуюся" в первую очередь на объекты искусственной внутренней среды. Хотя морфология отдельных структурных блоков и отношений между ними может существенно варьироваться, можно утверждать, что эта минимальная структура универсальна для любого социума.

Поскольку любая социальная система представляет собой сложную материальную систему, то в процессах своего самосохранения она следует закономерностям, характерным для всех типов самовоспроизводящихся систем. Реализация индивидами их социальных функций невозможна без социальной координации и согласованного поведения, т.е. без функции поддержания социального порядка (которая в развитых обществах присутствует как выделенный институт государственной власти и органов самоуправления). Каждая из необходимых функций реализуется в специфическом для нее общественном институте, поддерживающем самовоспроизводство (воспроизводство в институте семьи, производство в институте кооперации и разделения труда, рекреация в институтах здравоохранения, поддержание социального порядка в государственных институтах). Однако нет однозначного соответствия в духе функционализма: каждая из функций может присутствовать в самых различных социальных институтах [15].

Самовоспроизводство социума представляет собой результат массовых выборов социальных индивидов относительно производства и самовоспроизводства. При этом поведение каждого индивида определяется его личными потребностями и ценностной системой. Значительная часть потребностей социальных индивидов необходима только в контексте обуславливающего их социального поведения. Для того, чтобы социальная система могла регулярно осуществлять самовоспроизводство, потребности и ценностные ориентации социальных индивидов должны воспроизводится в качестве одного из элементов социальной системы (в процессе передачи социальной памяти от поколения к поколению). Таким образом, процесс воспроизводства потребностей и ценностных ориентаций в группах социальных индивидов является "обратной стороной" воспроизводства социальной системы [28].

Потребности и ценности индивида во многом определяются его принадлежностью к социальной группе. Принадлежность к социальной группе определяет и те множества социальных институтов, в которых потенциально может участвовать социальный индивид (и те наборы социальных функций, в поддержании которых принимает участие его группа). Соответственно, существуют взаимозависимости между ключевыми социальными функциями и основными социальными группами [29, с. 100].

Приведенная выше модель (рис. 1) представляет собой модель социальной статики, как с позиций структуры социума, так и с точки зрения его функций.

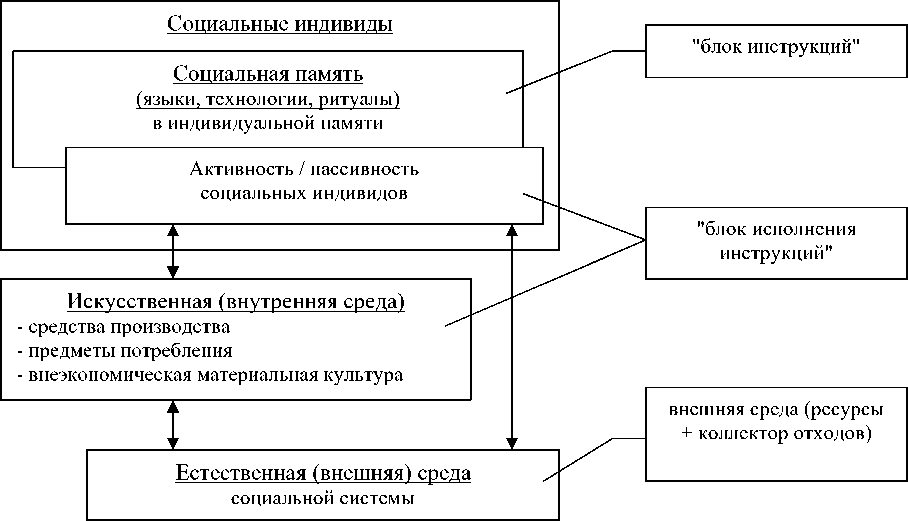

Объединение структурного и функционального представления социума в его структурно-функциональную модель позволяет изложить модель динамики социальной самовоспроизводящейся системы (рис. 2) [30, c. 20]. В ней социум рассматривается как открытая система, состоящая из некоторого количества функциональных блоков (пространственно-временных интервалов, в которых реализуется определенный тип социального поведения). Три основных блока самовоспроизводящейся системы - это блоки воспроизводства, рекреации и производства. Для выполнения социальных функций в каждом из этих трех блоков тратится определенная работоспособная энергия социальных индивидов и соответствующие искусственные ресурсы.

Социум взаимодействует с естественной окружающей средой. В окружающей среде социума выделяют две субсистемы, качественно различные по своему функциональному отношению к социуму: a) "ресурсный пул": источник социально полезных естественных ресурсов. Представляется, что взаимодействие с этим блоком происходит в первую очередь в процессе производственной деятельности, хотя некоторые социально полезные ресурсы могут поступать непосредственно в другие блоки (например, воздух, вода и солнечная энергия - как правило, даровые ресурсы); б) "коллектор отходов": хранилище не имеющих социальной ценности отходов, оттоков и побочных продуктов из всех функциональных блоков социума (умершие социальные индивиды, изношенные искусственные ресурсы и т.п.) - социальная система является материально-энергетической системой и подчиняется второму закону термодинамики [31] (что означает производство положительной энтропии во всех блоках этой системы).

Рисунок 2. Структурно-функциональная модель динамики самовоспроизводства социальной макросистемы

Социальные индивиды и ресурсы перемещаются функциональными блоками. Функциональные блоки выступают как локусы взаимодействия социальных индивидов между собой и со средой социума, а также взаимного преобразования среды и социальных индивидов. Поскольку массовые выборы индивидов регулируются содержанием их социальной памяти (языка, знаний, умений, навыков, культурных образцов), то процесс ее воспроизводства выступает на первый план - особенно в условиях социальной трансформации (реформы, социальные потрясения). Особенности самовоспроизводства на микро- и макроуровне определяются формой и характером трансляции "описаний" (механизмов воспроизводства и сохранения социальной памяти). Ключевую роль в процессе самовоспроизводства играют трансляторы "описания": индивиды, занятые в сфере воспроизводства культуры и управленческой деятельности. Процессу самовоспроизводства в социально-экономических системах необходимо "управление сохранением", как целенаправленной деятельностью по поддержанию материального базиса (демографического и артефактного), а также количества и разнообразия социальной памяти участников системы [29, с. 101].

С помощью моделей самовоспроизводства выявляется динамика отдельной системы микро- или макроуровня. Такие модели позволяют ставить и решать проблемы оптимального распределения между производством, воспроизводством и потреблением на уровне микро- и макросистемы, прогнозировать долгосрочную динамику социумов [32, с. 86].

Таким образом, непрерывные изменения социума в целом и отдельных его сфер носят, как правило, амбивалентный характер: совершенствуется одно, приходит в упадок другое. Исходя из этого, возникает потребность в исследовании различных социальных процессов не только с целью их анализа, но также и с целью их прогноза, поэтому невозможно обойтись без моделирования. Прогнозирование макросоциальных процессов позволяет исследовать будущее состояние общества в зависимости от стратегии его развития. На основе прогнозного моделирования возможно выявить условия достижения устойчивого социально-экономического роста и уточнить критерии эффективного развития. В целом, представленная структурно-функциональная модель динамики самовоспроизводства макросоциальной системы обладает определенной научной ценностью, так как позволяет исследовать закономерности протекания процессов самовоспроизводства социальноэкономических систем различного уровня, методы управления этими процессами и представляет возможности проведения дальнейших изысканий по данной проблематике.

Список литературы Структурно-функциональная модель динамики самовоспроизводства макросоциальной системы: социологический ракурс

- Хайруллин В.А., Шакирова Э.В., Огнева А.С. Оценка рисков и диагностика состояния крупномасштабных экономических систем с высоким фактором неопределенности: Монография. - Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. - 147 с.

- Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. - М.: Фирма "Интерпракс", 1995. - 350 с.

- Каган М.С. Наследие Л. Фон Берталанфи и проблема применения системного подхода в сфере гуманитарного знания // Системный подход в современной науке / отв. ред. Лисеев И.К., Садовский В.Н. - М.: Прогресс -Традиция, 2004. С. 53-68.

- Сомкин А.А. Целостные социальные системы как объект системного анализа: особенности их познания и типологические черты // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2017. № 3. С. 64-77.

- Гвишиани Д.М. Школа "социальных систем" и принципы системного подхода // Системные исследования. Методологические проблемы: ежегодник 1998. Часть 2. - М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 400 с.

- Микулич Т.М. Системно-исторический подход в этнографических исследованиях // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия: Гуманитарные науки. - Минск: Изд-во "Беларуская навука", 1998. № 2. С. 103-108.

- Шкаратан О.И. Общество как социальная система // Социологический журнал. 2011. № 4. С. 117-143.

- Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах: пер. с англ. Н.Н. Марчук. Т. 2. - М.: АСТ, Вече, 1999. - 528 с.

- Социологический энциклопедический словарь / Под. ред. Г.В. Осипова. - М.: НОРМА, 2000. - 488 с.

- Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 270 с.

- Жукова Е.Д. Сущность и содержание понятия "социокультурное воспроизводство" // Человек в мире культуры. 2015. № 3. С. 9-18.

- Конт О. Общий обзор позитивизма. - М.: Ленанд, 2018. - 296 с.

- Герье В.И. Огюст Конт и его значение в исторической науке. - М.: Ленанд, 2016. - 240 с.

- Орешко А.Ю. Сравнительная характеристика учений А. Сен-Симона и О. Конта // Форум молодых ученых. 2017. № 5 (9). С. 1591-1593.

- Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М.: АСТ, 2006. - 873 с.

- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. - М.: Академический Проект, 2005. - 528 с.

- Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И.Д. Газиева; Под ред. Н.А. Головина. - СПб.: Наука, 2007. - 641 с.

- Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельно-структурная концепция. М.: Дело, 2002. - 568 с.

- Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России (2-е изд., пер. и дополн.). - Новосибирск: Изд-во Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), 2001. - 307 с.

- Память социальная // Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 608 с.

- Бородина Т.В. Социальный диалог как фактор динамической стабильности общества // Научная мысль Кавказа. Научный и общественно-теоретический журнал. Приложение № 12, Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. С. 17-23.

- Позднякова О.В. Социальная адаптация как стадия социализации личности // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5-6. С. 362-366.

- Ильина И.А. Особенности социальной коммуникации // Социология и право. 2016. № 3 (33). С. 45-54.

- Розов М.А. Что такое теория социальных эстафет // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 230-239.

- Устьянцев В.Б. Социальная память в жизненном пространстве социума // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18. Вып. 4. С. 414-418.

- Luksha P. Society as a Self-Reproducing System // Journal of Sociocybernetics. 2001. # 2 (2). рр.13-36.

- Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: в 2 томах. Т. 1. Теория и история цивилизаций. - М.: Институт экономических стратегий, 2006. - 390 с.

- Шкаратан О.И. Социальное воспроизводство // Шкаратан О., Радаев В. Социальная стратификация. - М.: Аспект Пресс, 1996. С. 200-221.

- Лукша П.О. Социально-экономическое самовоспроизводство: анализ с позиций общей теории самовоспроизводящихся систем // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2005. Выпуск 100-1. С. 94-102.

- Лукша П.О. Особенности самовоспроизводства социально-экономических систем: Автореферат дис. ... канд. экон. наук. - М., 2006. - 28 с.

- Калугин Д.Ю., Харитонова Н.Н. Второе начало термодинамики в концепции современной картины мира // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 10. С. 53-59.

- Лукша П. Применение моделей общей теории самовоспроизводства в эволюционной экономике // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. Т. 4. № 1. С. 84-88.