Структурно-функциональное состояние лейкоцитов при длительной адаптации экспериментальных животных к климатогеографическим условиям высокогорья

Автор: Бектурганова Асель Орумбековна, Махмудова Жылдыз Акматовна, Таалайбекова Мээрим Таалайбековна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены результаты исследований структурно-функционального состояния лейкоцитов при длительной адаптации экспериментальных животных к условиям высокогорья, полученные с использованием электронно-микроскопического метода морфометрии. Показано, что под воздействием экстремальных факторов высокогорья в процессе адаптации у экспериментальных животных происходит статистически значимое увеличение объемной плотности митохондрий и рибосом в нейтрофилах, лимфоцитах, эозинофилах, моноцитах, что можно расценивать как показатель активации синтеза нуклеиновых кислот и белков, активизации биосинтеза митохондриальных структур и увеличению образования энергии в клетках белой крови. Увеличились также показатели объемной платности специфических гранул. Объемная плотность вакуолей во всех клетках белой крови к 30-му дню пребывания на высоте была статистически значимо снижена, однако в нейтрофилах, эозинофилах и лимфоцитах этот показатель так и не достиг значений животных контрольной группы. Таким образом, адаптация к высокогорью имеет определенный тренирующий эффект, состояние клеток белой крови в этих условиях является своеобразным маркером приспособительных процессов, протекающих в организме в процессе пребывания человека и животных в условиях высокогорья.

Горы, адаптация, лейкоциты, электронная микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14127182

IDR: 14127182 | УДК: 59.085: | DOI: 10.33619/2414-2948/88/09

Текст научной статьи Структурно-функциональное состояние лейкоцитов при длительной адаптации экспериментальных животных к климатогеографическим условиям высокогорья

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №3. 2023

УДК 59.085: 619:616.155

Механизмы адаптации животных и человека к экстремальным условиям высокогорья сложны и многообразны, и многие из них уже достаточно хорошо изучены. Именно в системе крови, как важнейшей интегрирующей функциональной системе организма, адаптационные механизмы развиваются в первую очередь. Система крови является наилучшим индикатором реализации функции эндокринных факторов, участвующих в осуществлении адаптационных изменений, а ее состояние отражает процессы, происходящие в важнейшем звене гипоталамус-гипофиз- надпочечниковой системе и костном мозге. Это позволяет определять общую адаптационную способность организма, выявить страдающие в ней звенья, степень их поломки и потенциальные возможности к восстановлению [1–3].

Состояние красной крови при воздействии факторов высокогорья было предметом изучения многих авторов [4–7]. Но, хотя белая кровь и не играет такой значительной роли в адаптации к гипоксии, как красная кровь, и изменения ее состава являются либо уже результатом воздействия гипоксии, либо отражают влияние комплекса стресс – факторов высокогорья, тем не менее в любых условиях существования белая кровь играет исключительно важную роль в формировании и поддержании защитных механизмов организма.

Внедрение в медицину электронно-микроскопического метода исследований, которых позволяет отобразить изучаемые объекты с помощью направленного потока заряженных частиц, позволяет изучать структуру клеток на макромолекулярном и субклеточном уровнях. Использование метода морфометрии позволяет произвести измерения различных структур организма, математический анализ групповых свойств, характеризующих их функциональное состояние [8, 9].

Актуальность темы настоящего исследования определяется тем, что изучение морфологического состава, ультраструктуры лейкоцитов периферической крови позволят получить научные данные для разработки объективных критериев контроля при текущей оценке состояния адаптированности организма при его адаптации к условиям высокогорья.

Цель исследования: изучение структурно-функционального состояния лейкоцитов при длительной адаптации экспериментальных животных к условиям высокогорья.

Материалы и методы исследования

Опыты проводились на высокогорной базе Туя-Ашу на высоте 3200 м над у. м., на белых беспородных крысах самцах массой 120–200 г. Материалом исследования послужили клетки белой периферической крови крыс на 3 и 30 сутки адаптации к условиям высокогорья.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №3. 2023

Подопытные животные были разделены на следующие группы: 1 группа — интактные крысы в условиях низкогорья, 2 группа — крысы на 3-и сутки пребывания в условиях высокогорья и 3 группа — крысы на 30-и сутки пребывания в условиях высокогорья.

Для электронно-микроскопического исследования использовали свежую кровь, стабилизированную гепарином, которую центрифугировали при 1000 об/мин в течение 10 минут. Выделенная лейкоцитарная пленка обрабатывалась по общепринятой методике. Фиксацию материала производили немедленно, 2,5% глутаральдегидом на буфере Миллонинга, дофиксацию проводили с использованием 1% раствора тетраоксида осмия (все используемые реактивы фирмы Sigma, США). После обезвоживания препараты заливали в эпон (Fluka, Швейцария) по общепринятой методике.

Срезы, приготовленные на ультратоме, после контрастирования 2% водным раствором уранилацетата натрия или цитратом свинца, приготовленным по Reinolds [10], просматривались с помощью трансмиссионного электронного микроскопа ПЭМ-100 (JEOL, Япония, 2007).

Морфометрический анализ ультраструктуры лейкоцитов проводили по Э. Р. Вейбелю [11].

Результаты и обсуждение

Данные, полученные в результате проведенных исследований с использованием электронно-микроскопического метода морфометрии, показали, что под воздействием экстремальных факторов высокогорья в процессе адаптации у экспериментальных животных происходят изменения ультраструктуры клеток белой крови.

Ранее было показано, что в условиях краткосрочной адаптации к высокогорью на 3 сутки пребывания в горах фиксировались выраженные изменения морфометрических показателей в клетках белой крови животных. В условиях аварийной адаптации было выявлено снижение объемной плотности специфических гранул и рибосом, и увеличение объемной плотности митохондрий, вакуолей и лизосом.

На 30 сутки адаптации к условиям высокогорья в первую очередь обращает на себя внимание увеличение объемной плотности митохондрий и рибосом в нейтрофилах, лимфоцитах, эозинофилах, моноцитах и лимфоцитах (Таблица).

Таблица

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ КЛЕТОК БЕЛОЙ КРОВИ КРЫС ПРИ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРЬЯ (M±m, объемная плотность в %)

|

Показатели |

Контрольная группа |

Сроки адаптации к высокогорью |

|

|

1 группа (3 сутки) |

2 группа (30 сутки) |

||

|

Нейтрофилы |

|||

|

Митохондрии |

0,6±0,011 |

0,7±0,013* |

1,7±0,012**# |

|

Рибосомы |

0,9±0,014 |

0,7±0,012* |

2,9±0,011**# |

|

Вакуоли |

0,4±0,013 |

4,6±0,011* |

0,9±0,013**# |

|

Лизосомы |

7,1±0,011 |

8,2±0,014* |

9,7±0,011**# |

|

Спец. гранулы |

21,3±0,014 |

15,0±0,011* |

22,1±0,13**# |

|

Эозинофилы |

|||

|

Митохондрии |

1,1±0,013 |

1,2±0,011 |

2,9±0,013**# |

|

Рибосомы |

1,3±0,014 |

1,1±0,013* |

2,4±0,012**# |

|

Вакуоли |

0,3±0,011 |

1,3±0,011* |

0,4±0,014**# |

|

Спец. гранулы |

21,0±0,3 |

12,0±1,3* |

23,0±1,1**# |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №3. 2023 Показатели Контрольная Сроки адаптации к высокогорью группа 1 группа (3 сутки) 2 группа (30 сутки) Моноциты Митохондрии 2,6±0,014 2,9±0,013* 4,8±1,5**# Рибосомы 2,3±0,011 2,4±0,003* 4,2±1,4**# Вакуоли 0,6±0,013 0,9±0,011* 0,4±0,013**# Лизосомы 12,1±1,7 16,0±1,1* 14,0±1,3**# Средние лимфоциты Митохондрии 1,9±0,013 1,7±0,0014* 3,7±0,016**# Рибосомы 1,6±0,011 1,5±0,012* 3,4±0,011**# Вакуоли 0,4±0,011 0,9±0,013* 0,5±0,011**# Лизосомы 0,9±0,017 0,8±0,014* 0,9±0,016**#

Примечание: * — р <0,05 при сравнении 1 группы с контролем; 2 группы с контролем; # — р <0,5 при сравнении 2 группы с 1 группой

Так, в нейтрофилах и эозинофилах объемная плотность митохондрий возросла, в среднем, в 2,7 раза, в моноцитах и лимфоцитах — в 1,7 раза. При длительном воздействии гипоксии увеличение функций митохондрий, сопровождающееся повышением энергообразования, является одним из важнейших условий для формирования так называемого структурного следа адаптации, а именно синтезу белков и нуклеотидов в органах и системах, обеспечивающих адаптацию, т. к. при воздействии экстремальных условий окружающей среды они должны работать с большей нагрузкой, чем при нормальных условиях жизни [12]. А поскольку митохондрии — это основа системы образования энергии в клетке, можно предположить, что увеличение объемной плотности митохондрий указывает на общее увеличение выработки энергии в клетке не в результате высокого напряжения функций митохондрий, а благодаря росту их функционирующей массы.

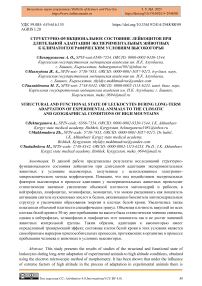

Анализ показателей морфометрии клеток белой крови на 30 сутки адаптации выявил также и статистически значимое увеличение объемной плотности рибосом в нейтрофилах, эозинофилах и лимфоцитах. Причем, как было показано выше, на 3 сутки адаптации объемная плотность рибосом в клетках белой крови по сравнению с показателями животных контрольной группы, была снижена. При сравнении показателей животных 1 группы (3 сутки адаптации) и 2 группы (30 сутки адаптации) объемная плотность рибосом уже была статистически значимо повышена: в нейтрофилах в 4 раза, эозинофилах и лимфоцитах — в 2 раза (Рисунок 1, 2).

4,2 ** #

на 3-и сутки на 30-е сутки адаптации контрольная группа адаптации

■ нейтрофилы ■ эозинофилы ■ моноциты ■ средние лимфоциты

Рисунок 1. Динамика изменений объемной плотности рибосом в клетках белой крови животных при краткосрочной и долгосрочной адаптации к условиям высокогорья

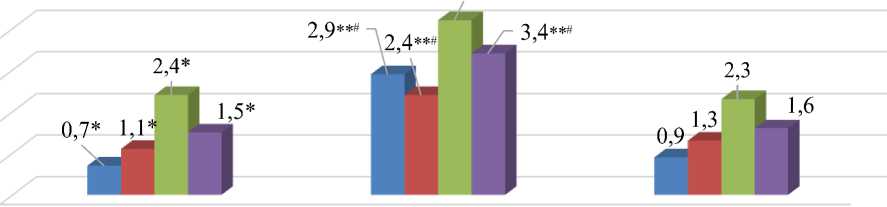

Рисунок 2. Электроннограмма 1. Средний лимфоцит на 30 сутки адаптации к условиям высокогорья. В цитоплазме видны большое количеством рибосом, многочисленные митохондрии с четко выраженными кристами, развитыми структурами эндоплазматического ретикулума. Ув. × 10000.

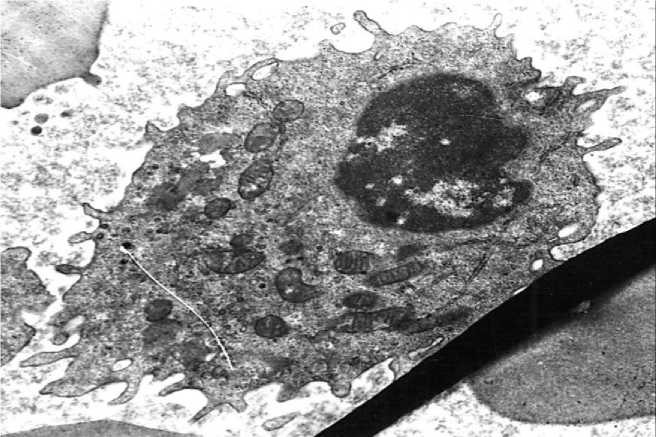

Такое увеличение объемной плотности рибосом на 30 сутки пребывания экспериментальных животных в условиях высокогорья можно расценивать как показатель активации синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках белой крови, что является необходимым звеном в адаптации к гипоксии. Из Рисунка 3 видно, что на 30 сутки адаптации в нейтрофилах и эозинофилах было отмечено статистически значимое повышение объемной плотности специфических гранул по сравнению с показателями животных 1 группы (3 сутки адаптации): в нейтрофилах с 15,0±0,011 до 22,1±0,13 (р < 0,002) и в эозинофилах с 12,0±1,3 до 23,0±1,1 (р < 0,01).

Изменения показателя объемной плотности лизосом имели разнонаправленный характер. Так, к 30 дню адаптации этот показатель в нейтрофилах по сравнению с показателями животных 1 группы возрастал, и даже превышал показатели животных контрольной группы (9,7±0,011 против 7,1±0,011, р <0,01). В лимфоцитах на 30 день высокогорной адаптации объемная плотность лизосом по сравнению с животными 1 группы (3 сутки адаптации) — увеличилась с 0,8±0,014 до 0,9±0,016 (р <0,02) и сравнялась показателями животных контрольной группы.

на 3-и сутки адаптации на 30-е сутки адаптации контрольная группа

■ нейтрофилы ■ эозинофилы

Рисунок 3. Динамика изменений объемной плотности спец. гранул в нейтрофилах и эозинофилах периферической крови животных при краткосрочной и долгосрочной адаптации к условиям высокогорья

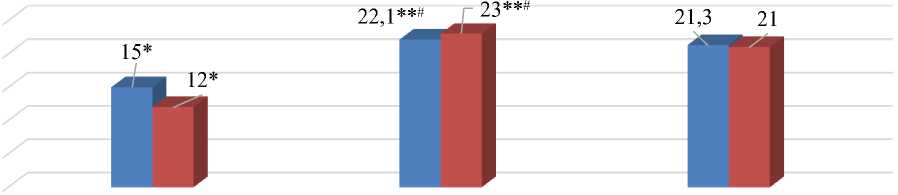

В моноцитах при длительной адаптации к высокогорью объемная плотность лизосом по сравнению с животными 1 группы (3-и сутки адаптации) - значительно снижалась с 16,0±1,1 до 14,0±1,3 (р < 0,002), хотя показатель и оставался статистически значимо выше (14,0±1,3 против 12,1±1,7, р < 0,01), чем у животных контрольной группы (Рисунок 4).

Рисунок 4. Электроннограмма 2. Моноцит на 30 сутки адаптации к условиям высокогорья. Ядро бобовидной формы содержит конденсированный и диффузный хроматин. В цитоплазме видны лизосомы и многочисленные рибосомы. Ув. ×10000.

По сравнению с животными первой группы объемная плотность вакуолей во всех клетках белой крови к 30-му дню пребывания на высоте была статистически значимо снижена, однако в нейтрофилах, эозинофилах и лимфоцитах этот показатель так и не достиг значений животных контрольной группы.

С точки зрения существующих концепций стресса и адаптации, при существенном изменении условий окружающей среды развивается стресс-синдром, при котором происходит мобилизация информационных, энергетических и структурных ресурсов организма и передача их в сформированную функциональную систему. И стресс является при этом элементом тренирующего воздействия, а в определенных условиях способствует увеличению функциональных резервов организма [12–14].

Заключение

Таким образом, адаптация к высокогорью имеет определенный тренирующий эффект, состояние клеток белой крови в этих условиях является своеобразным маркером приспособительных процессов, протекающих в организме в процессе пребывания человека и животных в условиях высокогорья.

Список литературы Структурно-функциональное состояние лейкоцитов при длительной адаптации экспериментальных животных к климатогеографическим условиям высокогорья

- Бутова О. А. Конституциональные маркеры и здоровье // Эколого-физиологические проблемы адаптации. М., 2001. С. 92-94.

- Агаджанян Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье. М.: РУДН, 2006. 284 с.

- Вербицкий Е. В. К пониманию механизмов адаптации человека к условиям высокогорья // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2012. №3. С. 45-52.

- Зарифьян А. Г. Некоторые особенности динамики элементов красной крови человека и животных в процессе горной реадаптации // Вестник КРСУ. 2014. №4, Т. 14. С. 76-79.

- Марков М. С. Влияние высотной гипоксии на динамику ДНК- и РНК- синтезирующих клеток и эритропоэз у животных с заторможенным кроветворением: автореф. дисс. … канд. биол. наук. Фрунзе, 1984. 20 с.

- Тавровская Т. В. Адаптивные изменения крови при действии гипоксии разной продолжительности // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1980. Т. 6. №10. С. 416-418.

- Садыкова Г. С. Функциональные особенности эндокринных систем у жителей высокогорья // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №4-5. С. 943-947.

- Карупу В. Я. Электронная микроскопия. Киев: Вища школа, 1984. 208 с.

- Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих. М.: Мир, 1975. 326 с.

- Ташке К. Введение в количественную цито-гистологическую морфологию. Бухарест: Изд-во Академии СРР, 1980. 192 с.

- Вейбель Э. Р. Морфометрия легких человека. М.: Медицина, 1970. 170 с.

- Профилактика и коррекция синдрома эколого-профессионального (адаптивного) перенапряжения у специалистов, работающих в Арктической зоне. Учебно-методическое пособие. СПб: ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, 2015. 48 с.

- Меерсон, Ф. З. Адаптация, Стресс и Профилактика. М: Наука, 1981. 279 с.

- Кривощеков С. Г. Стресс, функциональные резервы и здоровье // Сибирский педагогический журнал. 2012. №9. С. 104-109.

- Виру А. А. Гормональные механизмы адаптации и тренировки. СПб.,1999. 289 с.