Структурно-функциональные адаптации артериального давления и частоты сердечных сокращений в суточных профилях у гипертоников и «нормотоников»

Автор: Шутов А.Б., Битюков Н.А., Мацканюк А.А., Остапук В.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 10-1 (85), 2023 года.

Бесплатный доступ

В суточном профиле систолического артериального давления (САД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) методом долевых тенденций (ДТ) у «нормотоников» и гипертоников исследовались механизмы регуляций. Выявленные взаимозависимости антагонистических форм и тенденций в вариационных показателях ДТ представляют сопряженную модель функциональной связи, имеющей отличительные коэффициенты. Так, доминирующая активность (подчеркнуто) одного из показателей в САД (1,81 и 2,24) и в ЧСС (2,20 и 1,83) у «нормотоников» представляет ассиметричный характер. Соотношения взаимозависимых изменений между этими формами у гипертоников прямо противоположны: в САД (2,05 и 1,95) и в ЧСС (1,96 и 2,05).

Накопительная вариабельность, синхронизация, системные регуляторы, двойственные числа, антагонизм, долевая тенденция, многоуровневая иерархия

Короткий адрес: https://sciup.org/170201947

IDR: 170201947 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-10-1-74-83

Текст научной статьи Структурно-функциональные адаптации артериального давления и частоты сердечных сокращений в суточных профилях у гипертоников и «нормотоников»

Одним из важных направлений исследования проблем адаптации биосистем является разработка критериев, позволяющих количественно оценить степень адаптации, степень напряжения механизмов регуляции и пределы ее адаптации биосистем [6, 17].

Главной чертой каждой функциональной системы является ее динамичность, а принцип самоорганизации и адекватности системы вытекает из межсистемного взаимодействия. Межсистемное динамическое уравновешивание достигается путем затраты адекватного воздействию вещества и энергии [1, 4].

При адаптации систем к внешним воздействиям в них происходит постепенное изменение показателей накопительной вариабельности, после чего системы приобретают новые жизненно необходимые качественные свойства [14]. Напротив, при быстром изменении состояния динамические функции проявляют «компенсаторный» характер. Этот ответ системы представляет собой защитную реакцию, кото- рая может сопровождаться десинхронозом и развитием патологических состояний [3, 10].

Системам организма присуще неустойчивое равновесие, в норме система постоянно выполняет работу против равновесия. В случае необходимости этот фактор способствует развитию ответных реакций на внешние воздействия [4].

Механизм подстраивания ритмов в иерархической структуре управления представляют особый тип морфофункциональной регуляции, в котором долевые соотношения рационалистических взаимодействий возникают между специализированной частью воздействующих «определителей» и реагирующими «системными регуляторами» [7]. Рассогласование между ними регулирующих способностей связано с ухудшением состояния внутрисистемных связей. В организме проявляются признаки десинхроноза, в регуляторных системах наблюдается снижение вариабельности [16].

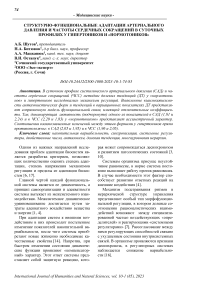

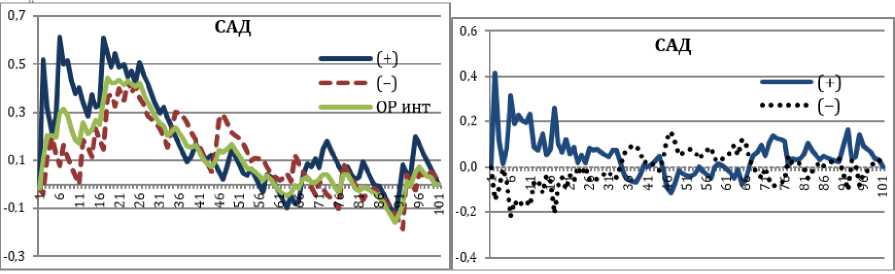

А) Б)

Рис. 1. Типичные суточные профили АД и ЧСС для «нормотоников» (А) и пациентов с

умеренной (Б) формами ГБ [8]

Пример анализа межсистемных регуляций в сложной многоканальной организации регуляции может быть проведен непосредственно на тенденциях динамики профилей (рис. 1) суточного мониторирования артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) [8].

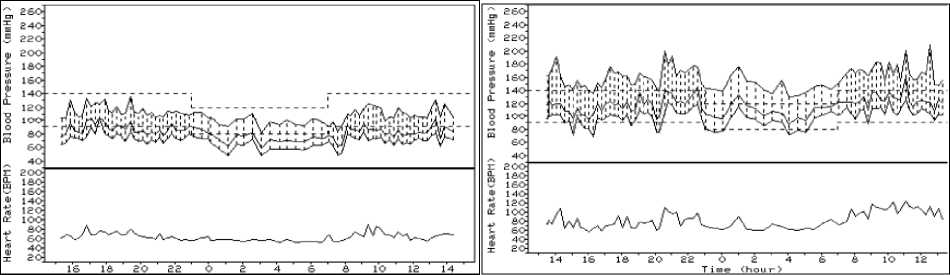

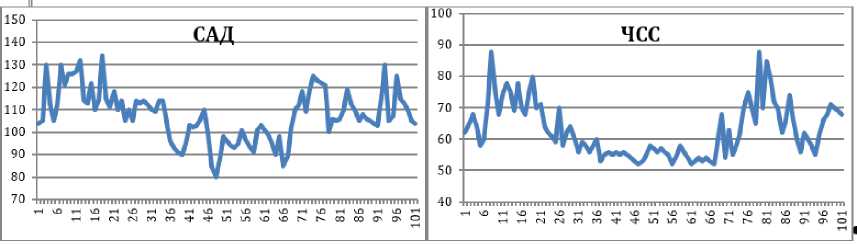

Однако, сам профиль временного ряда представляет в регуляции АД и ЧСС иерархию тенденций и колеблемости

(рис. 2). Функциональные изменения АД и ЧСС характеризуются временной неоднородностью в системной регуляции, которая имеет разные временные постоянные (медленные, быстрые, сверхбыстрые). Все три способа управления действуют взаимосвязано, а информационно-управляющие влияние симпатической и парасимпатической нервной системы нивелируют эту временную разницу [1, 2].

Рис. 2. Иерархия тенденций и колеблемости в динамике временного ряда (на примере регуляции АД) [18]

В любой сложной системе иерархические уровни представляют параллельные и этажные структуры (Н.М. Амосов, 1974)

регуляции, которые взаимосвязаны и оказывают влияние один на другой [1].

Изменение показателей АД и ЧСС в течение суток представляет динамику нату- ральных величин (рис. 1), а вариабельность этих показателей представляет 1-й уровень в иерархии системной регуляций, где фрагменты влияний трех разных вре менных постоянных обобщены [10].

-

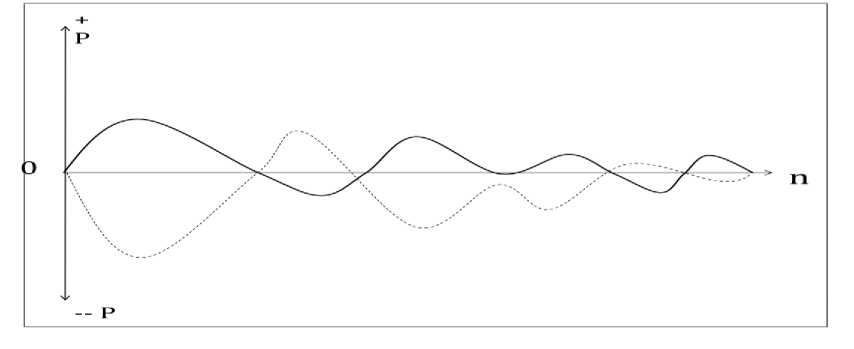

а) «нормотоники» б) гипертоники

Рис. 3. Синхронизация (а) и десинхронизация (б) в регуляции САД:

ряд положительных (--+); и ряд межинтервальных амплитуд (— ОР).

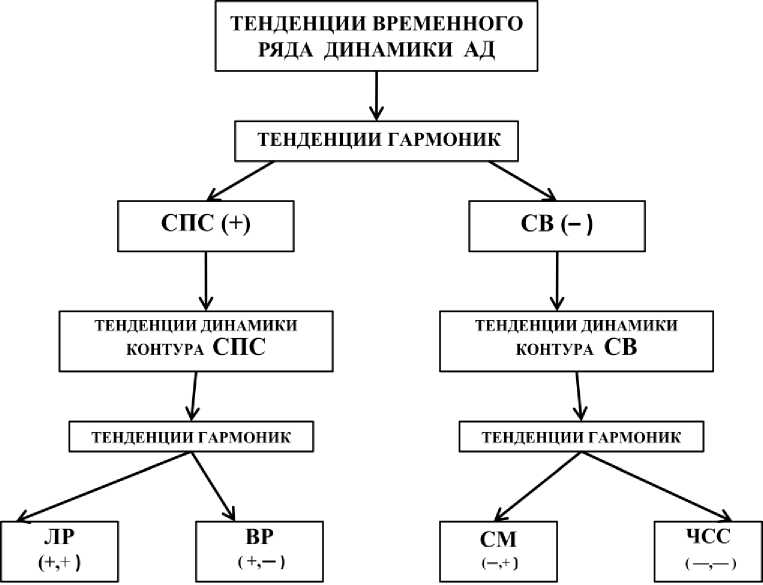

Синхронизация и десинхронизация на всех иерархических уровнях отражает процесс совмещения ритмов, которые могут совпадать или не совпадать. На примере регуляции АД (рис. 3, а) и б)) мы видим, что влияние основных системных регуляторов у «нормотоников», в отличие от гипертоников, сопровождается более высокой разностью (Δу = х1 – х2) в вариативной динамике внутрисистемных регуляторов. Следовательно, десинхроноз может быть или результатом несовпадения ритмов, или результатом уменьшения ва- риабельности в динамике регуляторов [17].

В иерархической структуре управления в ответ на воздействие внешних или внутренних «определителей» система отвечает разностным потенциалом, который в динамике временного ряда представляет фрагменты из возрастающих (+) и убывающих (–) амплитуд. В результате, итоговые (Σ±) показатели рядов, состоящих из выборочных амплитуд (рис. 4, а) и б)), будут характеризовать тенденции взаимодействий между системными регуляторами [13].

а) б)

Рис. 4. Долевые тенденций гармоник (а) и тенденции (б) после удаления (––– ОР инт).

---(+) - блок регуляции сопротивления периферических сосудов (СПС); ∙∙∙∙∙∙∙ (-)

-

- блок регуляции сердечного выброса (СВ);---(ОР инт ) - совмещенная регуляция.

После удаления ряда гармоники (рис. 4 а), ОРинт), взаимодействие между системными регуляторами будет отражать антагонизм и доминирование одного из регуляторов (рис. 4 б)).

Эти свойства вариационных тенденций способствуют выбору регуляторных структур, которые формируют соответствующие типы морфофункциональных моделей в организме на факторы внешних или внутренних влияний [14, 15].

Результат селекции со сменой «регистра» адаптивных регуляций, возможно, происходит при переходе состояния организма от нормы к патологии. В данной работе сделана попытка выявить различия в системных регуляциях АД и ЧСС у «нормотоников» и гипертоников.

Методы исследования. Методом долевых тенденций (ДТ) проводились исследо- вания системных регуляций АД и ЧСС у «нормотоников» и гипертоников.

В динамике суточного профиля САД и ЧСС (см. рис. 1, а) и б) и рис. 5, а) и б)) у “нормотоников” и пациентов с умеренной формой ГБ [8], иерархия вариабельности была выявлена (рис. 2) применением холистического подхода [18].

а) б)

Рис. 5. Суточные профили САД и ЧСС у «нормотоников»

Вариации ряда натуральных величин САД и ЧСС, представляют 1-й иерархический уровень (рис. 5), а гармоники, выделенные из этих величин, представляют 2-й иерархический уровень (рис. 4 а), ОР инт ). Дальнейшее выделение из гармоники ( ОР инт ) в отдельные ряды амплитуд, содержащих «фрагмент» возрастающей (+) и убывающей (–) тенденции, позволяет получить дополнительные ряды 3-го иерархического уровня (рис. 4 б)).

Методом долевых тенденций (ДТ) в динамике иерархических уровней выявляет- ся типы вариационных тенденций, а так же формы взаимодействия между системными регуляторами.

Четырехмерная измерительная модель (Рис.6) позволяет выделить доминантные антагонистические взаимозависимости активных (Р+) и пассивных (Р–) накопительных форм между возрастающими и убывающими тенденциями, которые образуются при их переходе из одной зоны в другую [15].

Рис. 6. Четырехмерная пространственно-временная модель

На данной мерной модели активная (+,+...+) и пассивная (-,-_-) плоскости разделены изолинией (0,0), а графики, которые попадают в эти зоны будут или активными, или пассивными [15].

Для анализа структурных форм графиков предлагается многомерная измери- тельная модель (табл. 1) двухкомпонентной зависимости между тенденцией формы и типом итогового накопления [12, 15].

Таблица 1. Определение форм антагонистических взаимодействий

|

Структурные формы |

Тенденция формы |

Итог накопления |

||

|

активная |

пассивная |

возрастающий |

убывающий |

|

|

Активно-возрастающая |

+ |

+ |

||

|

Пассивно-возрастающая |

- |

+ |

||

|

Активно-убывающая |

+ |

- |

||

|

Пассивно-убывающая |

- |

- |

||

Показатели долевых тенденций (ДТ) представлены схемой вычислений.

Схема последовательных вычислений в программе Excel [11]:

∆± = Ci+1 – Ci. Выделение амплитуд(1)

Bi = (pi + pi+1) + n /Arc cos^a. Доля прироста(2)

By= Bi — hst. Выбор стандарта(3)

ДУУц = Ву + Ву+1. Доля условного участия(4)

ДУАij = ДУУij / n – 1 Доля условной активности(5)

КЕ-1,2 = ДУУ * ДУА. Кумулятивная емкость гармоник(6)

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУ i – ДУУ j )2/n – 1]. Резерв динам. сопряжения (7)

Вх = ^ (В± — ОРинт)2. Выбор тенденции гармоники(8)

НВх= Вх + Вх+1. Накопительная вариабельность(9)

КЕ-3 = ДУУвх * ДУАвх Кумулятивная емкость 3-го уровня (±)(10)

ДСА=[(НВi + НВj)/НВj]–[(НВi + НВj)/НВi]. Диапазон(11)

Р = lim m/n. Вероятность исхода(12)

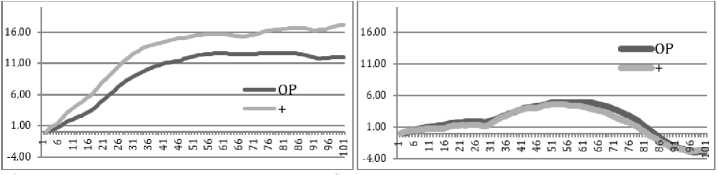

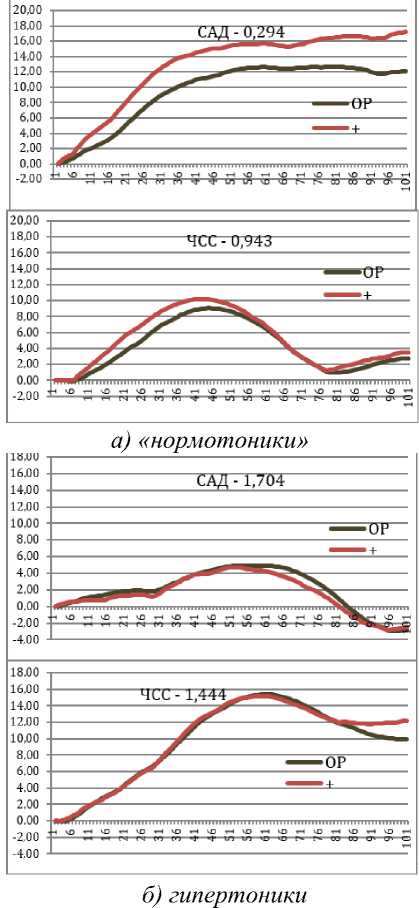

Результаты исследований и их обсуждение. Вариационная способность (рис. 7 а) и б)) в динамическом профиле САД и ЧСС раскрывает подступы к механизму регулирующих взаимодействий и запускающему механизму десинхроноза при патологии. Нарушение суточного режима синхронизации проявляется в динамическом сопряжении между показателями. Десинхронизация между рядом гармо- ники (2-й уровень, ОР) и рядом выбранных из нее положительных амплитуд (3-й уровень, +) является более точным показателем десинхроноза (рис. 7, б)), чем сопоставление среднеарифметических и среднеинтегральных значений, а также индексы нагрузки давлением, вычисленные по натуральным показателям в профилях САД и ЧСС [Рогоза стр. 9,10].

Рис. 7. Междууровневая синхронизация по показателю РДС: положительных (--+); межинтервальных амплитуд (— ОР).

По показателю резерва динамического сопряжения (РДС,формула-7) определяется вариационная способность к адаптации. Более низкая величина РДС у «нормотоников», рис. 7, а); САД-0,294 и ЧСС-0,943 характеризует более высокую вариационную активность. У гипертоников эта активность снижена, и мы наблюдаем (САД-1,704 и ЧСС-1,444) сближение графиков (Рис.7, б)).

Из таблицы 2 мы видим, что на 3-м уровне иерархии у «нормотоников» вариационной способности к адаптации значительно выше (САД – 0,294), чем у гипертоников (САД – 1,704). Также у «нормотоников» регулируемая междууровневая синхронизации САД (0,294) преобладает над синхронизацией ЧСС (0,943). У гипертоников синхронизация в ЧСС (1,444) преобладает над синхронизацией САД (1,704).

Таблица 2. Динамическое сопряжение между АД и ЧСС на 3-м уровне иерархии

|

Динамическое сопряжение между уровнями (РДС) |

«Нормотоники» |

Гипертоники |

||

|

САД |

ЧСС |

САД |

ЧСС |

|

|

НАТ и ОР |

0,118 |

0,277 |

0,333 |

0,068 |

|

(+) и (-) |

0,209 |

0,506 |

0,362 |

0,686 |

|

ОР и (+) |

0,294 |

0,943 |

1,704 |

1,441 |

|

ОР и (-) |

0,664 |

0,616 |

0,439 |

0,662 |

Примечание: НАТ- натуральные величины, ОР - общий гармонический ряд, (+) - ряд из возрастающих амплитуд, (-) - ряд из убывающих амплитуд.

Наблюдаемое развитие десинхроноза у гипертоников привело к перегруппировке вариационных регуляций, где «нагрузку» о сохранении гомеостатического равновесия взяли регуляторы ЧСС (показатели РДС в ячейках серого цвета). Таким образом, в таблице 2 мы наблюдаем запускающий механизм переустройства взаимодействий, где регуляторы ЧСС с большими вариационными потерями пытаются выправить ритмические осложнения в регуляции САД у гипертоников.

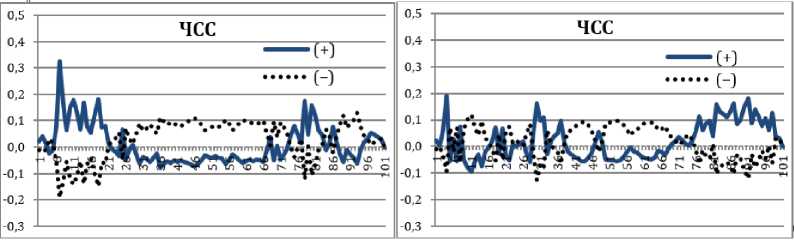

Признаки синхронизации и десинхронизации показаны на примере вариационных изменений ЧСС на 3-м иерархическом уровне (Рис.8). Динамические ряды, состоящие из возрастающих (+) амплитудных тенденций, характеризуют антагони- стические взаимодействия автономного контура (АК) с блоком регуляции убывающих (-) амплитуд центрального контура (ЦК) [2].

Взаимодействия антагонистического характера проявляют свойства асимметрии [15]. Циклические проявления в активной зоне (рис. 6, Р+) для ряда, состоящего из (+) амплитуд будут активно-возрастающими (табл. 1), а в пассивной зоне (Р-) - пассивно-возрастающими. Если асимметрия преобладает в одной из зон, то это означает доминирование показателя на данном временном этапе. Выявление доминирующего регулятора, в суточном профиле, определяется (формула 10,9,12) в показателях ДТ.

а) «нормотоники» б) гипертоники

Рис. 8. Взаимодействия системных регуляторов ЧСС на 3-м уровне.

---(+) - блок регуляции автономного контура (АК);

(-) - блок регуляции центрального контура (ЦК).

В таблице 3 мы видим, что у гипертоников перераспределение активности регуляторов САД и ЧСС имеет зеркальное отображение. Так, у «нормотоников» в регуляции САД доминируют накопительная вариабельность (формула 9) возраста- ющих (+) тенденций (1,81), а в регуляции ЧСС убывающих (–) тенденций (1,83), у гипертоников, наоборот, позиции антагонистов в САД и ЧСС регуляторов поменялись местами: (1,95 и 1,96, ячейки серого цвета).

Таблица 3. Взаимозависимости антагонистических форм и тенденций в регуляции АД и

ЧСС у «нормотоников» и гипертоников в гармониках 3-го иерархического уровня

|

Системные блоки регуляции |

Показатели ДТ |

«Нормотоники» |

Гипертоники |

||

|

САД |

ЧСС |

САД |

ЧСС |

||

|

Возраст. (+) |

КЕ-2 |

0,26 |

0,01 |

0,001 |

0,05 |

|

Убывающ. (–) |

КЕ-2 |

-0,01 |

0,09 |

-0,12 |

-0,02 |

|

Возраст. (+) |

НВ |

1,81 |

2,20 |

2,05 |

1,96 |

|

Убывающ. (-) |

НВ |

2,24 |

1,83 |

1,95 |

2,05 |

|

Возраст.( +) |

Р НВ |

0,55 |

0,45 |

0,49 |

0,51 |

|

Убывающ. (–) |

Р НВ |

0,45 |

0,55 |

0,51 |

0,49 |

|

( НВ ) + ( НВ ) |

Σ НВ |

12,99 |

12,56 |

10,92 |

11,14 |

|

(НВ Б ) – (НВ М ) |

ДСА |

0,43 |

0,37 |

0,10 |

0,09 |

Примечание: ДТ - долевая тенденция; (+) - ряд из возрастающих амплитуд; (-) - ряд из убывающих амплитуд; ДТ - долевая тенденция; КЕ-3 - кумулятивная емкость;

НВ - накопительная вариабельность; ДСА - диапазон системных антагонистов;

(НВ Б ) - большая; (НВ м ) - меньшая.

Здесь важно отметить изменение антагонистических форм взаимодействий (Таблица 1): у «нормотоников» активно-возрастающее доминирование (САД, 1,81)

сменилась у гипертоников на пассивно-возрастающую позицию (САД, 2,05), а пассивно-убывающая позиция (САД, 2,24) сменилась у гипертоников на активно-убывающую (1,95).

Изменение антагонистических форм взаимодействий, безусловно, предполагает и селективный отбор адаптивных реакций. В результате происходит формирование морфофункциональной модели адаптации в данном временном периоде.

Диапазон системных антагонистов (ДСА,формула-11) между показателями накопительной вариабельности (НВ) у «нормотоников» оказался выше (ДСА 0,43 и 0,37), чем у гипертоников (ДСА 0,10 и 0,09), что подтверждает появление признака десинхроноза в динамике регуляции САД и ЧСС у гипертоников.

Как мы видим из таблицы 3 перегруппировка показателей ДТ за период суточного обследования у «нормотоников» и гипертоников, носит ассиметричный характер со смещением активности САД (1,81) и ЧСС (1,83) в сторону «нормотоников».

Выводы. Разностный вариационный показатель между переменными динамических показателей образует двойственное число, которое отражает внутреннюю пространственно-временную связь. Через разностные положительные, или отрицательные, амплитуды перехода в вариационных рядах отражаются внутрисистемные тенденции. Внутрисистемные взаимодействия между регуляторами АД и ЧСС, в свою очередь, образуют взаимозависимые антагонистические формы активности и тенденций. Активные и пассивные формы, возрастающие и убывающие тенденции, также образуют двойственную пространственно-временную связь.

Соотношения взаимозависимых изменений между этими формами могут иметь различный вид функциональной связи: совмещенный, сопряженный, комбинированный и комплексный.

Влияние факторов внешней среды на формы взаимодействий будет способствовать формированию соответствующих адаптивных морфофункциональных моделей для «нормотоников» и гипертоников.

Сравнение соотношений показателей динамики АД и ЧСС в норме и при патологии представляет определенный интерес с точки зрения лечебной стратегии. После определенного временного периода повторное измерение показателей позволяет установить правильность выбора лечебных средств и возможность коррекции дальнейшего плана лечения.

Список литературы Структурно-функциональные адаптации артериального давления и частоты сердечных сокращений в суточных профилях у гипертоников и «нормотоников»

- Амосов Н.М. Кибернетика биологическая. - Энциклопедия кибернетики, Т. 1. - В кн: Методы математической биологии. Книга 1. Общие методы анализа биологических систем. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. - С. 43-44.

- Баевский P.M. Кибернетический анализ процессов управления сердечным ритмом // Актуальные проблемы физиологии и патологии кровообращения. - М.: Медицина, 1976. - С. 161-175.

- Арушанян Э.Б. Современные представления о происхождении циркадных колебаний деятельности сердечно-сосудистой системы в норме и при патологии // Клиническая медицина. - 2012. - № 4. - С. 11-17.

- Бауэр Э.С. Теоретическая биология. - М.-Л.: Изд. Всесоюзного ин-та экспериментальной медицины, 1935. - В кн: Методы математической биологии. Книга 1. Общие методы анализа биологических систем. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. -С. 46-47.

- Белолипецкая В.Г. [и др.] Хронофармакокинетика верапамила у больных АГ I-II степени // Кардиоваскулярная профилактика и терапия. 2009; 8: 13-19.

- Охнянская Л.Г. Критерии оценки пределов адаптации человека при длительном воздействии производственных веществ. - В кн.: адаптация и компенсация при химических воздействиях. - М.: Изд. ВИНИТИ, 1973. - С. 49-64.

- Рашевский Н. Модели и математические принципы в биологии. - В кн.: Теоретическая и математическая биология. - М.: Мир, 1968. - С. 48-68.

- Рогоза А.Н., [и др.] Современные неинвазивные методы измерения артериального давления для диагностики артериальной гипертонии и оценки эффективности антиги-пертензивной терапии. - М.: Медика, 2007. - 71 с, (суточные профили АД по результатам СМАД).

- Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. - М.: Медицина, 1975 - 456 с.

- Шалыгин Л.Д. Современные представления о механизмах регуляции артериального давления // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2015. -Т. 10, №2. - С. 109-115.

- Шутов А.Б., Битюков Н.А. Применение метода долевых тенденций в анализе динамики климатических факторов буковых и дубравных зон Причерноморья // Известия СГУ. - 2013. - № 2 (25). - С. 156-161.

- Шутов А.Б., Остапук В.И. Эффекты антагонизма в динамике показателей долевых тенденций апоптоза и альфа-фетопротеина у куриный эмбрионов в онтогенезе // Приволжский научный вестник. - 2014. - №9 (37). - С. 17-22.

- Шутов А.Б., Мацканюк А.А. Виртуальные числа метода долевой тенденции в определении селективных форм антагонизма в сердечном ритме. // 24-й КОНГРЕСС Российского общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электорофизиологии (РОХМиНЭ), Российский кардиологический журнал. - 2023. - №28 (6S), дополнительный выпуск (апрель). - С. 58.

- Шутов А.Б., Лобова О.Е., Мацканюк А.А. Селективный антагонизм в динамике возрастной периодизации физического развития человека. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023. - № 3-1 (78). - С. 18-27. DOI: 10.24412/2500-1000-2023 -3-1-18-27.

- Шутов А.Б., Попов Л.Д. Метрики континуума и селективные свойства антагонизма в сердечном ритме // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2023. - № 6-2 (81). - С. 12-23. DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-2-12-22.

- Шутов А.Б., Лобова О.Е., Попов Л.Д., Остапук В.И. Синхронизация систолического и диастолического артериального давления в динамике суточного профиля у «нормотоников» и гипертоников // Инновационная наука. - 2023. - № 9-2. - С. 74-82.

- Dunlap J.C., Loros J.J., Decoursey P.J. Chronobiology: Biological Timekeeping. Eds.. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, 2003. - 382 p.

- Shutov A.B., Matskanjuk A.A. Antagonism in system regulation arterial pressure and its chande after therapy nicergoline // East European Scientific Journal. "MEDICINE"). -2021. - №11 (75), Part 4. - С. 58-67. DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2021.4.75.172.