Структурно-функциональные корреляты микроциркуляторных нарушений при моделировании экспериментального пародонтита на белых крысах

Автор: Савкина А.А., Ленгерт Е.В., Ермаков А.В., Кириязи Т.С., Никитина В.В., Иванов А.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Патологическая физиология

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести сравнительный анализ параметров микроциркуляции десен и структурных изменений пародонта на модели экспериментального пародонтита. Материал и методы. Животные разделены на 2 группы: контрольная – 15 интактных животных и опытная – 30 крыс с экспериментальным пародонтитом. Пародонтит моделировали лигатурным методом. Микроциркуляцию исследовали с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии у животных из опытной группы на 14-е, 21-е и 35-е сутки эксперимента. Крысы опытной группы выводились из эксперимента на 21-е и 35-е сутки по 15 особей. Нижняя челюсть забиралась для гистологического исследования. Результаты. В промежутке между 14-ми и 21-ми сутками перфузия продолжала нарастать, повышаясь на 37% относительно контроля. Происходило изменение активных и пассивных механизмов модуляции кровотока. При микроскопии наблюдался отек и лейкоцитарная инфильтрация в собственной пластинке слизистой, смешанная гиперемия, выражены признаки резорбции альвеолярной кости. На 5-й неделе эксперимента перфузия десен снизилась относительно контроля не более чем на 5%. Наблюдалось снижение амплитуд дыхательных и сердечных колебаний. При дальнейшем развитии пародонтита у животных отмечена редукция кровотока, что приводит к снижению перфузии. Заключение. Изменения перфузии сопоставимы со структурными изменениями опорного аппарата зубов при развитии экспериментального пародонтита.

Пародонтит, микроциркуляция, структурное изменение

Короткий адрес: https://sciup.org/149149439

IDR: 149149439 | УДК: 616-002.2;616-018 | DOI: 10.15275/ssmj2103352

Текст научной статьи Структурно-функциональные корреляты микроциркуляторных нарушений при моделировании экспериментального пародонтита на белых крысах

EDN: XQDLOL

1 Введение. Система микроциркуляции имеет ключевое значение в поддержании гомеостаза тканей, что, с одной стороны, обосновывает целесообразность оценки ее параметров в диагностических целях, с другой – перспективы разработки методов направленной коррекции микрокровотока для модернизации терапевтических стратегий.

Микроциркуляторное русло опорного аппарата зубов характеризуется тем, что обеспечивает трофику комплекса тканей с абсолютно различными структурой, функциональным назначением и, как следствие, метаболическими потребностями. Собственная пластинка слизистой оболочки десен является наиболее интенсивно кровоснабжаемой частью пародонта, а ее поверхностное расположение обусловливает дополнительные возможности для неинвазивной диагностики. Следует отметить, что капилляры десен получают кровь из сосудов надкостницы альвеолярной кости, а артериолы и венулы круговой связки зуба, альвеолярной кости и десен образуют многочисленные анастомозы, формируя зубодесневое сплетение в форме корзины [1]. Данные структурные особенности определяют то, что изменения структурных компонентов опорного аппарата зубов неизбежно сопровождаются сдвигами перфузии десен.

Согласно данным одного из последних систематических обзоров 2025 г., лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) является одним из ключевых методов неинвазивной оценки кровотока десен, применяемым для решения широкого круга задач [2]. В клинической стоматологии ЛДФ рассматривается как инструмент прогностической, профилактической и персонализированной пародонтологии, который применяется, в частности, для диагностики воспалительных заболеваний пародонта, оценки регенерации слизистой оболочки и костной ткани при различных вариантах оперативных вмешательств [3–5]. Кроме того, ЛДФ широко используется в смежных областях исследований, включая оценку эффективности и безопасности применения имплантатов, разработку и апробацию лекарственных препаратов на экспериментальных моделях [6].

Известно, что ЛДФ позволяет оценить выраженность гингивита, количественно характеризуя выраженность воспалительного процесса: чем выше перфузия – тем больше интенсивность гингивита. Однако задача усложняется по мере прогрессирования гингивита в пародонтит, поскольку длительное течение

1 Ответственный автор – Ангелина Альбертовна Савкина

Corresponding author – Angelina A. Savkina

пародонтита сопровождается редукцией кровотока десен и перфузия снижается. С одной стороны, это позволяет проводить дифференциальную диагностику, но с другой - значительно затрудняет трактовку изменений при наблюдении в динамике, поскольку переход перфузии от увеличения к снижению может иметь различные временные и пространственные характеристики. Кроме того, значительные сложности трактовки вызывают изменения перфузии при оценке эффективности средств лечения на экспериментальных моделях, поскольку анимальные модели отличаются сроками развития изменений, что критически важно для микроциркуляции пародонтального комплекса.

Цель - сравнительный анализ параметров микроциркуляции слизистой оболочки десен и структурных изменений опорного аппарата зубов на модели экспериментального пародонтита.

Материал и методы. Исследования выполнены на 45 белых крысах-самцах, массой 180-240 г, разделенных на 2 группы: контрольную и опытную. Распределение животных по группам проводилось методом простой рандомизации. Контрольная группа была сформирована из 15 интактных животных. Группа сравнения включала 30 крыс с экспериментальным пародонтитом.

Все животные содержались в стандартных условиях вивария. Опыты проводили в отдельной лаборатории, исключающей посторонние раздражители, при постоянной температуре воздуха 18–22ºС, со стандартным уровнем освещения и влажности. При содержании животных обеспечивали сбалансированным кормом и водой. При выполнении эксперимента соблюдались все условия, предусмотренные Хельсинской декларацией и ее редакцией (2024) и Положением об использовании животных в биомедицинских исследованиях, принятым 41-й Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации (1989), в которых регламентированы этические нормы проведения экспериментов на животных. При работе с экспериментальными животными руководствовались требованиями ГОСТа 33215–2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур» и ГОСТа 33216–2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами». Исследование выполнено в соответствии с рекомендациями этического комитета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России (протокол №11 от 04.06.2024).

Экспериментальный пародонтит у крыс моделировали лигатурным методом путем наложения на десну полифиламентной нерассасывающейся нити в области резцов нижней челюсти, как описано в работе A. Ionel и соавт. [7]. Данная зона является доступной для аппликаций геля и мониторинга состояния микроциркуляторного русла. На 14-е сутки после наложения лигатуру удаляли.

Микроциркуляцию исследовали с помощью метода ЛДФ с использованием анализатора «ЛАКК-ОП» (НПП «Лазма», Россия) и программы LDF 3.0.2.395. Для регистрации ЛДФ датчик устанавливали на область десны в точке, находящейся между 2 передними резцами нижней челюсти. Состояние микро-сосудистого русла в группе сравнения оценивали на 14-е сутки эксперимента после удаления лигатуры, а также на 21-е и 35-е сутки эксперимента. В качестве контроля использовали 15 ЛДФ-грамм интактных животных. Длительность регистрации сигнала составляла 8 мин. С помощью программы LDF 3.0.2.395 определяли показатель перфузии М в перфузионных единицах (пф. ед.) и его среднеквадратическое отклонение. С помощью вейвлет-анализа определяли нормированные по среднеквадратическому отклонению амплитуды эндотелиальных (0,01–0,076 Гц), нейрогенных (0,076–0,2 Гц), миогенных (0,2–0,74 Гц), дыхательных (0,74–2,0 Гц) и пульсовых (2,0–5,0 Гц) колебаний.

Расчет нормированных амплитуд колебаний производился программой LDF 3.0.2.395 по следующей формуле:

А/3σ×100, где А – амплитуда колебаний, σ – среднеквадратическое отклонение колебаний перфузии [8].

Животных выводили из эксперимента передозировкой препаратов для наркоза. Крыс опытной группы выводили из эксперимента на 21-е и 35-е сутки по 15 особей. Нижнюю челюсть забирали и фиксировали в 10% формалине для гистологического исследования. Комплекс тканей подвергали деминерализации электролитным декальцинирующим раствором

(«ЭргоПродакшн», Россия) в течение 1 сут. После этого для изготовления препаратов вырезали участок, содержащий ткани зоны десны в области центральных резцов. Комплекс тканей разделялся на 2 части посередине между центральными резцами, которые использовались для изготовления горизонтальных (поперченных по отношению к резцам) и сагиттальных (продольно по отношению к резцам) срезов соответственно. Ткани подвергали спиртовой проводке, после чего заливали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм, изготовленные с помощью полуавтоматического микротома RMD 3000 («MtPoint», Россия – Австралия), окрашивали гематоксилином Майера (ООО «Биовитрум», Россия) и эозином (ООО «Биовитрум», Россия). Для просветления срезов использовали Bio-Clear (BioOptica, Италия), а для заключения препаратов под покровное стекло применяли Bio-Monht (BioOptica, Италия). Микроскопию препаратов данной области выполняли с помощью микровизора проходящего света серии μVizo-103 (ООО «ЛОМО ФОТОНИКА», Россия).

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программы Statistica 10 (StatSoft, США). Большинство данных не соответствовали закону нормального распределения, поэтому рассчитывали медиану, верхний и нижний квартили. Для сравнения полученных показателей использовали непараметрический U -критерий Манна – Уитни. Различия считали достоверными при показателе достоверности различий p <0,05.

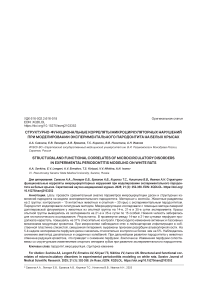

Результаты. С помощью ЛДФ в динамике установлено, что через 1 нед после снятия лигатуры в промежутке между 14-ми и 21-ми сутками эксперимента перфузия продолжала выраженно нарастать, повышаясь на 37% относительно контроля (рис. 1).

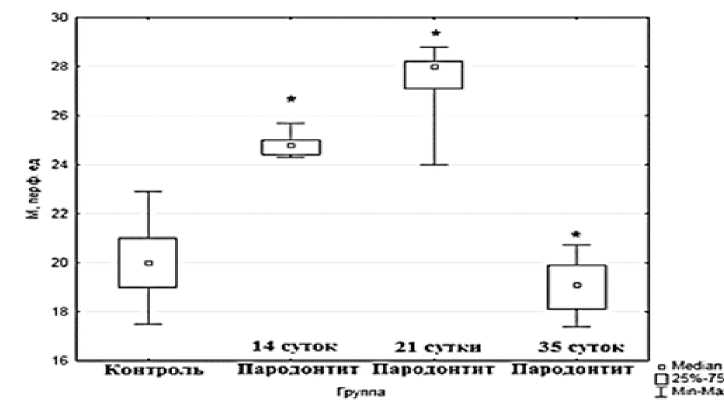

В эти сроки наблюдалось изменение как активных, так и пассивных механизмов модуляции кровотока. В спектре ЛДФ-грамм выражено увеличение нормированных амплитуд миогенных, дыхательных и сердечных колебаний. К 3-й неделе становились значимыми изменения в эндотелиальном и нейрогенном диапазонах (рис. 2).

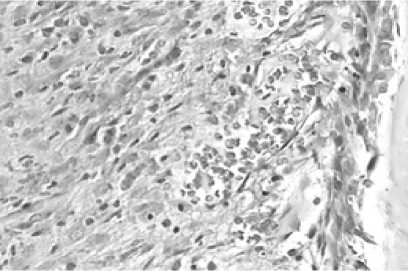

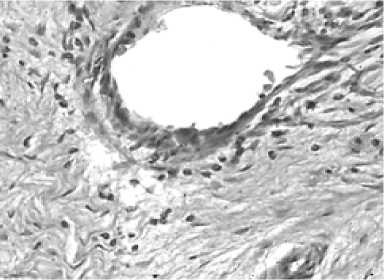

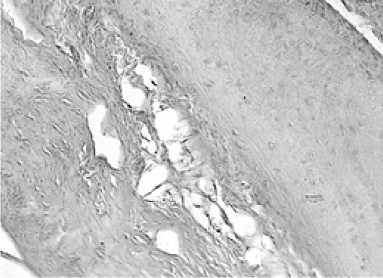

Структурные изменения опорного аппарата зубов на 3-й неделе характеризовались формированием пародонтального кармана, который достигал альвеолярной перегородки (рис. 3, а ). В собственной

Рис. 1. Изменения перфузии десен у животных с 14-х по 35-е сутки развития пародонтита

Усл ед

Нейрогенные

Эндотелиальные

Миогенные

Дыхательные

Сердечные

Контроль

★ - значимые различия по сравнению с контролем (р<0,05)

а

Рис. 2. Изменения параметров активной и пассивной модуляции кровотока десен у животных с 14-х по 35-е сутки развития пародонтита

б

в

г

д

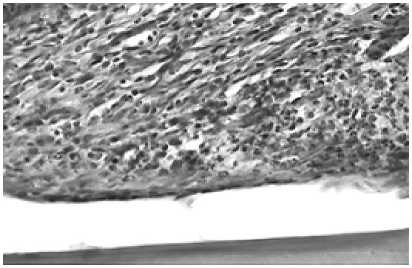

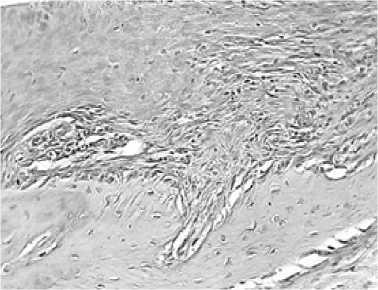

Рис. 3. Морфологические изменения опорного аппарата зубов на 21-е сутки развития экспериментального пародонтита: а – разрушение зубодесневого прикрепления и формирование кармана; б – отек и лейкоцитарная инфильтрация собственной пластинки; в – костная резорбция; г–е – полнокровие сосудов свободной (маргинальной) десны.

Окрашивание гематоксилином и эозином, а – ув. 5; б, д, е – ув. 40; в, г – ув. 20

е

пластинке слизистой наблюдался выраженный отек и смешанная лейкоцитарная инфильтрация – в основном лимфоцитарная, в отдельных участках – нейтрофильная (рис. 3, б). Выражены признаки резорбции альвеолярной кости и врастания соединительной ткани в костную ткань альвеолы (рис. 3, в).

Полнокровие сосудов отмечалось как в маргинальной, так и в альвеолярной части десен. Гиперемия смешанная, наблюдалось полнокровие как артериол, так и венул, вены при этом были значительно дилатированы. В отдельных венулах обнаружены морфологические признаки замедления кровотока и нарушения агрегатного состояния крови – формирование агрегатов, иногда по типу монетного столбика, сепарация крови на плазму и форменные элементы (рис. 3, г–е ).

Таким образом, выявленное с помощью ЛДФ увеличение перфузии полностью подтверждалось морфологией сосудистого русла.

На 5-й неделе эксперимента (через 3 нед после удаления лигатуры) перфузия десен у крыс снизилась до субнормального уровня. Снижение перфузии относительно контроля составляло не более чем

5% (см. рис. 1). В спектре обнаруживалось только уменьшение нормированных амплитуд пассивных колебаний в дыхательном и кардиальном диапазонах (см. рис. 2).

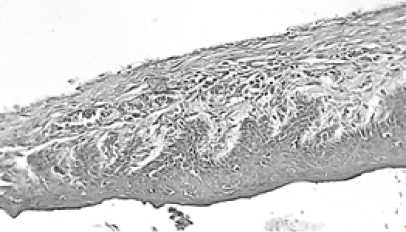

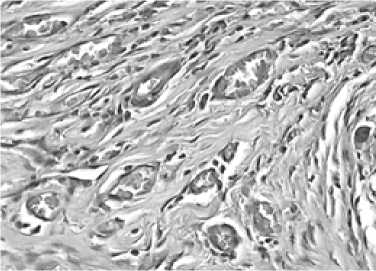

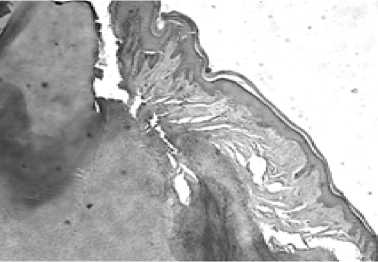

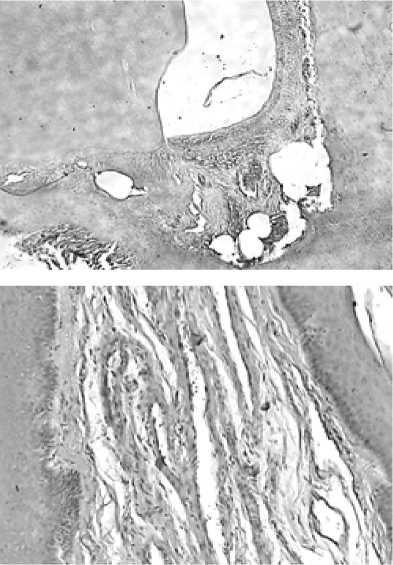

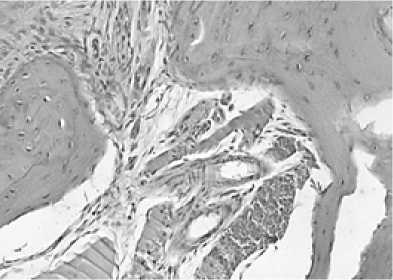

На препаратах обнаружена значительная деструкция пародонтального комплекса с формированием карманов, дно которых в ряде случаев опускалось глубже вершины альвеолярных перегородок (рис. 4, а ). При этом отмечалась выраженная резорбция альвеолярных перегородок с врастаниями полнокровной соединительной ткани (рис. 4, в ). Характер лейкоцитарной инфильтрации тканей пародонталь-ного комплекса менялся на преимущественно лимфоцитарный на отдельных участках, в основном пе-риваскулярно – скопление гистиоцитов-макрофагов. В соединительной ткани как собственной пластинки, так и круговой связки – выраженные отеки (рис. 4, б ).

Рис. 4. Морфологические изменения опорного аппарата зубов на 35-е сутки развития экспериментального пародонтита: а – разрушение зубодесневого прикрепления; б – пародонтальный карман с участком костной резорбции;

в – макрофаги и лимфоциты в соединительной ткани собственной пластинки слизистой; г – сниженное кровенаполнение расширенных сосудов десневого сосочка (маргинальная десна); д – сниженное кровенаполнение в сосудах прикрепленной (альвеолярной) десны; е – полнокровие сосудов, сепарация крови в участках костной резорбции.

Окрашивание гематоксилином и эозином, а, б, в – ув. 5; г, д, е – ув. 20

Сосуды десневых сосочков, маргинальной и альвеолярной десен были расширены, однако в противоположность наблюдениям на 3-й неделе эксперимента характеризовались неравномерным кровенаполнением. Обращало на себя внимание преобладание дилатированных сосудов как артериального, так и венулярного звеньев со сниженным кровенаполнением (рис. 4, г–е ). Однако в области дна карманов и в соединительной ткани, врастающей в альвеолы, сосудистое русло было в основном полнокровным.

Следовательно, при дальнейшем развитии экспериментального пародонтита у животных поверхностно расположенные ткани, в частности собственная пластинка слизистой, характеризуется редукцией кровотока, что приводит к снижению перфузии на ЛДФ. Глубоко расположенные сосуды, напротив, сохраняют признаки воспалительной гиперемии.

Обсуждение. В группе сравнения на 14-е сутки эксперимента возникали воспалительные изменения десневого кровотока, проявляющиеся увеличением перфузии, снижением миогенного тонуса, увеличением притока и затруднением оттока крови. Полученные результаты соответствуют данным, опубликованным ранее A. Ionel и соавт. [7], которые продемонстрировали наличие воспалительного процесса в нижней фронтальной группе зубов у крыс, а также резорбцию костной ткани на 14-е сутки после наложения лигатуры. Кроме того, было обнаружено, что микроциркуляторные нарушения в деснах крыс продолжают прогрессировать после удаления лигатуры. На 21-е сутки по сравнению с 14-ми увеличивается перфузионный показатель десен, и нарастают изменения механизмов активной и пассивной модуляции кровотока, что указывает на хронический характер нарушения микроциркуляции.

Ранее было показано, что гистологический анализ структурных изменений тканей слизистой оболочки десны у крыс с пародонтитом свидетельствует о развитии значительных воспалительно-деструктивных изменений, которые проявляются лейкоцитарной инфильтрацией и отеком собственной пластинки слизистой оболочки десны, а также деструкцией костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти [9]. Полученные результаты демонстрируют то, что данные изменения не только сохраняются после снятия лигатуры, но и продолжают прогрессировать. Кроме того, представленные изменения проявляются морфологическими признаками нарушений кровотока: сосудистыми, внутри- и внесосудистыми. Следовательно, модификация модели пародонтита, представленная в исследовании, воспроизводит хронический характер течения пародонтита у людей и может быть использована для оценки результатов эффектов терапевтических препаратов как непосредственно после окончания лечения, так и в отдаленный период терапии.

В ходе выполнения работы установлено, что прогрессирование нарушений перфузии, выявляемые с помощью ЛДФ, ассоциировано с выраженными воспалительными и деструктивными изменениями тканей пародонтального комплекса, включая разрушение зубодесневого соединения, формирование пародонтального кармана, отек, полнокровие, лейкоцитарную инфильтрацию собственной пластинки слизистой маргинальной и альвеолярной десен, круговой связки зуба, а также выраженную костную резорбцию альвеолярных перегородок.

Следует отметить, что наличие кармана и резорбция альвеолярной кости морфологически верифицируют пародонтит у животных. Однако перфузия десен остается высокой в противоположность данным клинических исследований, демонстрирующих снижение перфузии при пародонтите.

Схожий функционально-структурный коррелят был выявлен при нарушении остеоинтеграции костных имплантатов у собак-биглей. Срок исследования 90 сут от начала переимплантита при продолжительности жизни биглей 12–15 лет сопоставим с интервалом 14–21 сутки у крыс с продолжительностью жизни 2–3 года. При переимлантите у собак также было выявлено сочетание увеличенной перфузии с выраженными признаками костной резорбции. Вместе с тем авторы выявили изменение архитектуры сосудистой сети – снижение числа капиллярных петель и формирование сплетения из более крупных сосудов – в основном дилатированных вен. Вероятно, что такое отличие экспериментальных моделей связано с тем, что прогрессирование пародонтита у человека от легкой стадии до среднетяжелой может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет [10], малосим-птомно, что приводит к поздней обращаемости [11].

Таким образом, изменения перфузии, выявляемые методом ЛДФ, коррелируют со структурными изменениями опорного аппарата зубов при развитии экспериментального пародонтита. Ранние стадии развития экспериментального пародонтита характеризуются выраженным повышением перфузии десен, параметры которой могут быть использованы как критерий оценки деструктивных изменений опорного аппарата зубов. При развитии экспериментального пародонтита нарушения микроциркуляции десен предшествуют деструктивным изменениям опорного аппарата зубов, поэтому функциональное исследование кровотока на ранних стадиях имеют прогностическое значение.

Для оценки отдаленных последствий коррекции пародонтита в эксперименте 3-недельный срок явно недостаточен, вследствие чего эксперимент был пролонгирован до 5 нед. В ходе настоящего исследования установлено, что на 5-й неделе эксперимента перфузия десен снижается, что ассоциировано со снижением кровенаполнения сосудов собственной пластинки слизистой оболочки десен, обнаруженном при морфологическом исследовании. Вместе с тем глубоко расположенные сосуды сохраняют признаки воспалительной гиперемии. Кроме того, отмечается выраженное прогрессирование деструкции опорного аппарата зубов, проявляющееся образованием костного кармана, лакунарной резорбцией альвеолярной кости и ее замещением соединительной тканью. На 5-й неделе структурно-функциональные нарушения микроциркуляции при экспериментальном пародонтите в большей степени соответствует клиникоморфологической картине хронического генерализованного пародонтита как по характеру изменений перфузии, так и по воспалительным и деструктивным проявлениям. Однако на поздних стадиях развития пародонтита перфузия десен не может выступать в качестве самостоятельного критерия оценки воспаления и деструкции пародонтального комплекса и должна подтверждаться результатами морфологического исследования.

Заключение. Совокупность результатов собственных исследований и данных литературы позволяет заключить, что изменения перфузии, выявляемые методом ЛДФ, коррелируют со структурными изменениями опорного аппарата зубов при развитии экспериментального пародонтита. Ранние стадии развития экспериментального пародонтита характеризуются выраженным повышением перфузии десен, параметры которой могут быть использованы как критерий оценки деструктивных изменений опорного аппарата зубов. При развитии экспериментального пародонтита нарушения микроциркуляции десен предшествуют деструктивным изменениям опорного аппарата зубов. Именно поэтому функциональное исследование кровотока на ранних стадиях имеют прогностическое значение. На поздних стадиях развития пародонтита перфузия десен не может выступать в качестве самостоятельного критерия оценки воспаления и деструкции пародонтального комплекса и должна подтверждаться результатами морфологического исследования.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.