Структурно-семантические характеристики экскурсионного дискурса (на материале контактной экскурсии)

Автор: Янсон Татьяна Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Голоса молодых исследователей

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются различные подходы к определению единиц экскурсионного дискурса и способов их реализации в речи. Предлагается описание модели экскурсионного дискурса на примере контактной экскурсии с точки зрения жанроведения и теории речевых актов, которые лежат в основе дискурс-анализа.

Экскурсионный дискурс, речевой жанр, коммуникативное поведение, коммуникативное событие, коммуникативная деятельность, коммуникативный стиль, речевая стратегия и тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/146281751

IDR: 146281751 | УДК: 81’42 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.255

Текст научной статьи Структурно-семантические характеристики экскурсионного дискурса (на материале контактной экскурсии)

Тверской государственный университет, Тверь

В статье рассматриваются различные подходы к определению единиц экскурсионного дискурса и способов их реализации в речи. Предлагается описание модели экскурсионного дискурса на примере контактной экскурсии с точки зрения жанроведения и теории речевых актов, которые лежат в основе дискурс-анализа. Ключевые слова: экскурсионный дискурс, речевой жанр, коммуникативное поведение, коммуникативное событие, коммуникативная деятельность, коммуникативный стиль, речевая стратегия и тактика.

Построение моделей речевого общения и выделение составляющих его структурных единиц - одна из важнейших лингвистических проблем, которая решается в рамках различных теорий и направлена на оптимизацию коммуникации.

Целью настоящей публикации является рассмотрение контактной экскурсии с точки зрения жанроведения и теории речевых актов, которые лежат в основе дискурс-анализа, а также выделение структурных единиц экскурсионного дискурса в рамках этих теорий.

О речежанровом статусе экскурсии пишут многие авторы. Так, Ю.В. Слезко в своей статье «Феноменологическое пространство туристического дискурса» [10: 155–162] отмечает, что основную долю экскурсии как жанра занимает экскурсионный рассказ, который подчинен показу, помимо этого имеет место общение экскурсантов и экскурсовода. Экскурсия, по ее мнению, относится к жанрам публичного общения, т.к. присутствует массовый адресат, и к риторическим жанрам, предполагающим наличие «осознанных умений и навыков в области языкового оформления высказывания в соответствии с ситуацией общения, сходных с принципами построения художественных текстов (эстетики словесного творчества)» [10: 157]. Н.В. Филатова, исследуя жанровое пространство туристического дискурса, выделяет экскурсию (включая общение экскурсанта и экскурсовода) в отдельный жанр наряду с такими жанрами как диалог с продавцом услуги, видеопутеводитель - обзорно-географический документальный фильм, аудиогид (устная разновидность опосредованного общения), путеводитель и др. [13: 78–79]. П.Н. Донец в своей статье «Экскурсия по городу как жанр дискурса» [4: 278–284] рассматривает экскурсию как четко отграничиваемый самостоятельный жанр дискурса. М.В. Лиханов выделяет контактную экскурсию в особый жанр, обращая при этом внимание на ее отличие от других жанров экскурсионного дискурса, таких как аудио- и видеоэкскурсия, виртуальная экскурсия и путеводитель [7: 13].

Для описания жанра контактной экскурсии с позиций генристики мы воспользовались предложенной Т.В. Шмелевой «анкетой речевого жанра», включающей в себя семь пунктов или «жанрообразующих признаков»: коммуникативная цель жанра, концепция автора, концепция адресата, диктумное содержание, образ коммуникативного прошлого, образ коммуникативного будущего и языковое воплощение [14: 90].

В соответствии с её классификацией, жанр контактной экскурсии можно отнести к информативно-оценочному, целью которого является сообщение экскурсантам информации по теме экскурсии (Следующим объектом нашего показа будет Путевой дворец), а также формирование положительного цельного образа объектов показа (Путевой дворец является одним из величайших памятников архитектуры) [цит. по: 7: 15]. Роль автора в данном случае принадлежит экскурсоводу (С вами сегодня работает сертифицированный экскурсовод Мария, следуйте за мной к следующему объекту нашей экскурсии, сейчас я вам расскажу о …), находящемуся в «сильной коммуникативной позиции» (термин И.А. Стернина см.: [11: 90]) в рамках экскурсии. Как отмечает М.В. Лиханов, адресант-экскурсовод является коммуникативным лидером, выполняющий функции медиатора, «сопровождающего» и «направляющего» процесс наглядного познания экскурсантом окружающего мира. Адресант выступает под дискурсивной маской эксперта, разбирающегося в предмете речи, и проецирует определенную картину мира адресату. Экскурсовод моделирует восприятие реальности адресатом, адаптирует текст под непосредственную аудиторию и транслирует его. Ввиду своего статуса экскурсовод «наделен властью», во-первых, транслировать информацию (Я расскажу, какие исторические события связаны с этим городом.), а во-вторых, давать некоторую оценку этой информации (Алексей является высококвалифицированным водителем, человеком с большим опытом работы в этой сфере). [7: 16]. В качестве адресата выступает один экскурсант или туристическая группа (уважаемые гости, дорогие друзья, ребята …). Хотя адресат находится в подчиненной коммуникативной позиции, его роль не является пассивной. По мнению Т.В. Демидовой, как адресат, так и адресант принимают непосредственное «живое» участие в процессе коммуникации в рамках экскурсии [3: 94]. Экскурсант, согласно Л.Е. Бахваловой, как активный участник экскурсионного диалога регулирует своим коммуникативным поведением процесс продуцирования экскурсионного текста в режиме реальной экскурсии [1: 199]. Диктумное содержание жанра контактной экскурсии определяется содержанием экскурсии (обзорные и тематические: исторические, литературные, природоведческие и др.), количеством и составом участников (индивидуальные и групповые, местные жители, иностранные туристы, взрослые, школьники и др.), местом проведения (городские, загородные, производственные, музейные и др.), способом передвижения (пешеходные и транспортные), продолжительностью (от 1 акад. часа (45 мин.) до 1 суток), формой проведения (экскурсия-консультация, экскурсия-демонстрация, экскурсия-урок и др.) [5: 38-42]. К «фактору коммуникативного прошлого» или «инициальным речевым жанрам» Т.В. Шмелева относит не только многообразные ситуативные факторы, но и собственно разные речевые жанры, - 256 - более или менее непосредственно предшествующие данному высказыванию или начинающие общение [14: 94]. Для жанра контактной экскурсии, по мнению Н.В. Филатовой, в качестве инициального жанра может выступать жанр туристического «проспекта, каталога, статьи, брошюры» или «веб-страница»туристического бюро [13: 79], где будущий экскурсант может узнать о существовании экскурсии. Или, например, «диалог с продавцом услуги» или «диалог с представителем принимающей стороны» [13: 79]. Будущий адресат таким образом получает информацию о выбранной экскурсии и обсуждает время и место ее проведения. «Образ коммуникативного будущего» или «реактивные жанры», по мнению Т.В. Шмелёвой, следуют за данным высказыванием и могут появиться только после определенных речевых жанров. Все они являются реакциями на другие жанры [14: 94]. По отношению к контактной экскурсии таким жанром может являться жанр «электронного письма» [13: 79], адресованного представителям туристического бюро и содержащего отзыв экскурсанта об экскурсии, которую он посетил. По словам Т.В. Шмелёвой, языковое воплощение представляет спектр возможностей, включающих лексические и грамматические ресурсы жанра [14: 96]. Для жанра контактной экскурсии характерна рамочная клишированность замыкания и размыкания коммуникативного контакта (Сегодня я ваш экскурсовод. Тема нашей экскурсии следующая «…..» Во время нашей экскурсии мы посетим …, …, …. Наша экскурсия подошла к концу, спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы) [7: 16]. Согласно Л.Е. Бахваловой, в качестве неотъемлемой части жанра можно отметить использование вводных слов и вводных конструкций, регулирующих процесс структурирования и восприятия информации (Итак, наконец, таким образом, следовательно, речевых элементов, направленных на активизацию внимания туристов (Обратите внимание на … Вы видите. Перед вами), а также элементов ретроспекции (Как я уже говорила. Я уже упоминала о том, что ... В начале нашей экскурсии я рассказывала о том, что …) [1: 201]. Обширный круг тем и сфер, обслуживаемых жанром, обуславливает разнообразие как единиц литературного языка, так и терминологии (аттик, балясины, изразец, зодчество, «Холодная война» и др.), историзмов (князь, боярин, кольчуга, верста, лучина и др.),этнографизмов (панёва, мазанка, чалядка и др.), экзотизмов (сакура, авеню, бундестаг, конклав и др.) и т.д.

С позиции теории речевых жанров мы обращаемся в определенной степени к хронометражу текста индивидуализированной экскурсии в туристическом дискурсе. Данный подход даёт возможность анализировать вербальную наличность и выявлять специфические лексико-грамматические особенности жанра, однако слабо учитывает фактор коммуникативной процессуальности и динамический характер коммуникации в процессе непосредственного взаимодействия экскурсовода с экскурсантами во время экскурсии. В данном случае речь идет о процессе или событии, в котором имеет место развитие коммуникации (зачастую спонтанное). Как отмечает Л.С. Выготский, процессуальность и интерсубъектность дискурса признаются его сущностными характеристиками, он может быть интерпретирован и исследован только в терминах категорий, также характеризующихся процессуальностью и интерсубъектностью [2: 13]. Вследствие этого считаем справедливым, при анализе экскурсионного дискурса обратиться к акциональному или деятельностному подходу. В качестве функционально ориентированных теорий выступает теория коммуникативного поведения и теория речевых актов, а динамических категорий – коммуникативное поведение и коммуникативная деятельность.

Под коммуникативным поведением , согласно И.А. Стернину, понимается совокупность норм и традиций общения народа, социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и т.д. групп, а также отдельной личности [12: 279– 282]. Коммуникативное поведение человека – это его поведение в процессе общения, регулируемое коммуникативными нормами и традициями, которых он придерживается как личность [11: 48]. Коммуникативно поведение включает в себя вербальную и сопровождающую его невербальную составляющие. Однако, при описании коммуникативного поведения, как отмечает И.А. Стернин, возникают некоторые трудности [6: 7–8]:

– нет достаточно четкого определения самого явления – коммуникативное поведение, не описана его структура;

– отсутствует разработанный терминологический аппарат системного описания;

– нет модели системного описания коммуникативного поведения - неясно, что и в какой последовательности, в какой форме надо описывать, чтобы получить комплексное, системное описание коммуникативного поведения народа, социальной, возрастной, гендерной и т.д. группы;

– не разработаны методы и приемы изучения коммуникативного поведения.

В рамках теории речевых актов экскурсия может быть рассмотрена как коммуникативное событие. Однако в силу того, что акциональные единицы, традиционно выделяемые в рамках теории речевых актов (акт – ход – обмен – трансакция – речевое (коммуникативное событие)), слабо учитывают контекст и являются в определённой степени механистичными для анализа процесса реальной коммуникации. С целью дальнейшего структурирования дискурса нами приняты другие единицы: коммуникативный стиль, речевая стратегия , речевая тактика и тактический ход .

Уточним, что под дискурсом мы понимаем коммуникативную деятельность , которая включает в себя лингвистический план (вербальную наличность), когнитивный (сознание, участвующее в порождении и понимании текстов) и речедеятельностный (сам внешний социально обусловленный процесс продуцирования речи) в коммуникативно-прагматическом пространстве (термин И.П. Сусова). Экскурсионный дискурс – это коммуникативная деятельность субъектов дискурса – экскурсовода и экскурсантов (туристов) в рамках экскурсии, представляющую собой коммуникативно-прагматическое пространство для данного типа дискурса. Коммуникативный стиль рассматривается нами как типичная/типовая манера, с помощью которой эта коммуникативная деятельность осуществляется. В зависимости от психологического типа личности экскурсовода, макроинтенции экскурсионной деятельности и функции речи нами была предложена классификация, включающая 4 коммуникативных стиля экскурсовода: информационный, доминирующий, паритетный, конформистский [см.: 9: 115–120].

Коммуникативный стиль реализуется в речи с помощью речевых стратегий и тактик. Стратегия общения представляет собой линию речевого поведения субъекта общения в условиях социального взаимодействия, в нашем случае в рамках экскурсии, направленная на достижение целей и задач общения. Каждая стратегия реализуется с помощью целого комплекса речевых тактик , представляющих собой одно или несколько речевых действий, что восходит к понятию речевого акта. Посредством этих действий говорящий решает конкретную коммуникативную задачу. Их выбор описывается в акциональных единицах – тактических ходах, представляющих собой вербальное выражение речевых тактик [8: 206]. Тактический ход выступает в качестве минимальной значимой единицы дискурса (аналог коммуникативного хода), реализующую речевую тактику и направляющую общение к достижению намеченной коммуникативной цели в рамках избранной коммуникативной стратегии [8: 66].

В качестве примера приведем несколько речевых тактик (далее – РТ) экскурсовода и способов их языкового воплощения в разных коммуникативных стилях [см.: 15]. См. табл. 1, 2.

Таблица 1. РТ приглашения

|

Коммуникативный стиль |

Речевая тактика приглашения |

|

Информационный |

РТ констатации фактов Характеристика: сообщение информации о дальнейших действиях. Пример: Сейчас мы ИДЁМ к следующему объекту нашей экскурсии. |

|

Доминирующий |

РТ требовательного приглашения Характеристика: призыв к дальнейшим действиям, выраженный категоричным императивом. Пример: СЛЕДУЙТЕ за мной к следующему объекту нашей экскурсии. Мы ДОЛЖНЫ (НАДО, НЕОБХОДИМО, НУЖНО, СЛЕДУЕТ) посетить. |

|

Паритетный |

РТ деликатного приглашения Характеристика: побуждение к совместным действиям. Пример: ДАВАЙТЕ пройдем к следующему объекту нашей экскурсии. |

|

Конформистский |

РТ запрашивающего приглашения Характеристика: побуждение к дальнейшим действиям с учетом интересов туристов. Пример: ВСЕ, КОМУ ИНТЕРЕСНО, могут подойти вместе со мной к следующему объекту нашей экскурсии. |

Таблица 2. РТ рекламирования

|

Коммуникативный стиль |

Речевая тактика рекламирования |

|

Информационный |

РТ информирующего рекламирования Характеристика: констатация актуальной информации, включающую личную выгоду адресанта. |

|

Пример: Кстати, по дороге мы ПРОЕЗЖАЕМ и ЗАЙДЁМ (ЗАЕДЕМ)… |

|

|

Доминирующий |

РТ агрессивного рекламирования Характеристика: предложение, обращенное к экскурсантам, включающее личную выгоду адресанта и выраженное в форме требования. Пример: Мы ДОЛЖНЫ зайти в … |

|

Паритетный |

РТ приглашающего рекламирования Характеристика: побуждение к совместным действиям, включающим личную выгоду адресанта. Пример: ДАВАЙТЕ зайдём…… |

|

Конформистский |

РТ индифферентного рекламирования Характеристика: побуждение к дальнейшим действиям, включающее личную выгоду адресанта. Адресату предоставляется выбор в решение выполнять или не выполнять данные действия. Пример: Мы МОЖЕМ зайти в … |

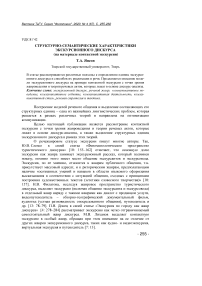

Модель экскурсионного дискурса схематически представлена в виде параллелепипеда на рис. 1.

Рис. 1. Модель экскурсионного дискурса

Триединая модель экскурсионного дискурса основывается на соединении в нем трех ключевых элементов - лексико-грамматического (ЛГ), представляющего языковые средства, акционального, включающего речевые стратегии, речевые тактики и тактические ходы и стилистического, учитывающего коммуникативные стили экскурсовода (информационный, доминирующий, паритетный и конформистский). Лексико-грамматический компонент отображает языковые средства типичные для конкретного стиля (ЛГ1), языковые средства типичные для туристического дискурса (ЛГ2), языковые средства нейтральные (ЛГ3). Так мы можем классифицировать вербальную наличность с точки зрения стилистической окрашенности. Следует обратить внимание на то, что перечисленные сегменты отличаются по размеру, что отражает один из постулатов функциональной стилистики, заключающийся в том, что стилистические окрашенные средства составляют 25% от всех используемых в речи (тексте) языковых средств.

Сегменты уровня А представляют собой речевые стратегии информационного стиля (А1), доминирующего стиля (А2), паритетного стиля (А3), конформистского стиля (А4). Сегменты уровня В соответствуют речевым тактикам информационного стиля (В1), доминирующего стиля (В2), паритетного стиля (В3), конформистского стиля (В4). Сегменты уровня С отражают тактические ходы информационного стиля (С1), доминирующего стиля (С2), паритетного стиля (С3), конформистского стиля (С4). Речевые стратегии, речевые тактики и тактические ходы каждого коммуникативного стиля реализуется при помощи определенных языковых средств. Типичные языковые средства для реализации доминантных речевых стратегий информационного стиля представляет сегмент ЛГ1 А1, доминирующего стиля ЛГ1 А2, паритетного стиля ЛГ1 А3, конформисткого стиля ЛГ1 А4. Языковые средства типичные для туристического дискурса, используемые для реализации доминантных речевых тактик информационного стиля соответствуют сегменту ЛГ2 А1, доминирующего стиля ЛГ2 А2, паритетного стиля ЛГ2 А3, конформисткого стиля ЛГ2 А4. Языковые средства нейтральные, с помощью которых реализуются тактические ходы информационного стиля представляет сегмент ЛГ3 А1, доминирующего стиля ЛГ3 А2, паритетного стиля ЛГ3 А3, конформисткого стиля ЛГ3 А4.

Таким образом, с позиции жанроведения контактная экскурсия является сложным речевым жанром, сотоящим из нескольких простых жанров, например, «приветствие», «экскурсионная инструкция», «информационное сообщение», «экскурсионная метка», «прощание» и др. [7: 17] и может быть описана с помощью «жанрообразующих признаков». Однако для описания экскурсионного дискурса как коммуникативной деятельности субъектов дискурса (экскурсовода и экскурсантов) во время экскурсии используется деятельностный или акциональный подход, представленный схематично в предлагаемой нами модели. Коммуникативный стиль рассматривается как способ/манера осуществления данной коммуникативной деятельности и описывается в акциональных единицах – коммуникативных стратегиях, коммуникативных тактиках и тактических ходах.

STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS

Список литературы Структурно-семантические характеристики экскурсионного дискурса (на материале контактной экскурсии)

- Бахвалова Л.Е. Сравнительный анализ экскурсионной речи в режиме "автор - адресат" // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2, т. 1. С. 199-204.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.

- Демидова Т.В. Фактор адресата как компонент дискурсивной деятельности при "порождении" экскурсионного текста // Проблемы языковой картины мира на современном этапе. Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2006. Вып. 5. С. 92-96.

- Донец П.Н. Экскурсия по городу как жанр дискурса // Жанры речи: сб. науч. статей. Вып. 6: Жанр и язык. Саратов: Наука, 2009. С. 227-232.

- Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М.: Изд-во "Советский спорт", 2007. 216 с.

- Лемяскина Н.А. Коммуникативное поведение младшего школьника / Н.А. Лемяскина, И.А. Стернин. Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 2000. 194 с.

- Лиханов М.В. Речевой жанр экскурсионной метки: коммуникативно-прагматический аспект: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19: защищена 1.03.2019 / Лиханов Максим Владимирович; [Место защиты: Кемеровский гос. ун-т]. Кемерово, 2019. 28 с.

- Мкртычян С.В. Стилистика устного делового дискурса: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. 316 с.

- Мкртычян С.В., Янсон Т.А. Основания моделирования коммуникативного стиля экскурсовода в туристическом дискурсе // Вестник Тверского государственного университета. 2019. №2 (61). Серия: Филология. С. 115-120.

- Слезко Ю.В. Феноменологическое пространство туристического дискурса // Вестник Бурятского государственного университета. 2013. № 15. С. 155-162.

- Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. - 227 с.

- Стернин И.А. О понятии коммуникативного поведения // Kommunikativfunktionale Sprachbetrachtung. Halle, 1989, S.279-282.

- Филатова Н.В. Жанровое пространство туристического дискурса // Вестник Моск. гос. гуманитарного ун-та им.М.А. Шолохова. Филологические науки. 2012. № 2. С. 76-82.

- Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 88-98.

- Янсон Т.А. Речевые тактики коммуникативных стилей экскурсовода в устном туристическом дискурсе // Слово и текст: психолингвистический подход: Сб. науч. тр. / под общ. ред. А.А. Залевской. Тверь: Тверской государственный университет, 2019. Вып. 19. С. 46