Структурно-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих палеозойских горизонтов Прикаспийского бассейна

Автор: Ажгалиев Д.К., Валиуллин Р.А., Габбасова А.К.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Высокая оценка прогнозного потенциала и низкие темпы воспроизводства минерально-сырьевой базы обусловливают необходимость повышения эффективности поисковых работ за счет изучения и освоения глубокопогруженных палеозойских горизонтов на глубинах 5,5-8 км. В данных условиях получение положительного результата позволит кратно и в сжатые сроки обеспечить увеличение запасов нефти и газа и укрепить минерально-сырьевую базу углеводородов. Целью статьи является прогноз в палеозойской толще крупных объектов (поднятий и мегаподнятий) - ловушек нефти и газа, по которым накоплен значительный объем информации и кондиционных данных. Высокая перспективность девонской части разреза, особенно верхнедевон-нижнекаменноугольного интервала разреза обоснована на примере характерных крупных объектов. Методами исследования являются комплексный анализ скважинных данных, сейсморазведки, потенциальных физических полей, а также особенностей глубинной структуры палеозойских отложений, закономерностей проявления разломной тектоники. Проведен сравнительный анализ строения палеозойской толщи в разрезе северной, восточной и южной бортовых зон Прикаспийского бассейна. Выполнена оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских горизонтов с учетом новых подходов к прогнозу крупных поисковых объектов (поднятий конседиментационного массивного типа и карбонатных построек), способных аккумулировать значительные по масштабам залежи нефти и газа. Обоснована перспективность нового типа объектов - мегаподнятий, которые определяют региональные участки и районы для эффективного планирования и развертывания поисковых работ, повышения качества прогноза и обнаружения новых месторождений углеводородов в целом. Для постановки поисковых работ рекомендованы зоны развития крупных поднятий и мегаподнятий, которые подтверждаются результатами комплексного анализа данных. В формировании крупных месторождений нефти и газа на глубинах 5,5-8 км и более благоприятное влияние оказывали глубинные разломы, которые являлись подводящими каналами и определяли необходимые условия для образования значительных по запасам скоплений углеводородов. Расширена площадь перспективной территории для постановки поисковых работ в результате обоснования высокой перспективности относительно погруженной глубоководной части Прикаспийского палеозойского бассейна, сложенного терригенными и карбонатно-терригенными осадками

Палеозойский комплекс, отложения, объект, горизонт, структура, мегаподнятие, прикаспийский бассейн, нефтегазоносность, разломы, поисковые работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128861

IDR: 14128861 | УДК: 553.98:551.24(574.1) | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-2-79-93

Текст научной статьи Структурно-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих палеозойских горизонтов Прикаспийского бассейна

Прикаспийский бассейн общей площадью около 620–640 тыс. км2, в том числе около 560 тыс. км2 на территории Казахстана, является главным нефтегазоносным регионом Казахстана [1, 2]. Менее четверти общей территории на севере и западе бассейна относится к Российской Федерации. В южной части Прикаспийский бассейн представлен акваторией Каспийского моря (Северный Каспий).

Объектом исследования являются палеозойские горизонты, залегающие на глубинах 5,5–8 км, изучение которых, с учетом значительной оценки объема прогнозных ресурсов и высокой вероятности ускоренного восполнения ресурсной базы, приобретает в последние годы особую актуальность [3–5]. Высокая оценка прогнозных ресурсов и ее реализация являются в настоящее время одними из основных факторов, обеспечивающих экономическое развитие страны и определяющих необходимость дальнейшего научного обоснования эффективных направлений поисковых работ.

В этой связи использование данных, полученных за последние годы, позволяет выработать новые подходы к обоснованию перспектив нефтегазоносности глубокозалегающей части палеозойского разреза. При этом учтены как объективная оценка по последним данным о внутреннем строении и особенностях развития крупных тектонических элементов, так и благоприятные предпосылки для прогноза экологически чистых от сероводорода и других кислотных компонентов крупных скоплений нефти и газа [6, 7]. Следует отметить важность степени изученности палеозойского комплекса в различных частях Прикаспийского бассейна и необходимость ее учета в оценке перспектив нефтегазоносности. Определяющими критериями рассматриваются: благоприятное влияние разломно-блоковой тектоники на нефтегазообразование и нефтегазонакопление, характер протекания сопутствующих процессов внутри нефтегазоперспективных толщ и резервуаров в связи с зонами развития региональных разломов, нередко выполняющих роль подводящих каналов при формировании залежей УВ на небольших глубинах [8–10].

В основе новых подходов к оценке перспективности палеозойской толщи на глубинах 5,5–8 км лежат наиболее важные результаты поисковых работ в последние годы в сравнении с исторически накопленными данными.

На ряде площадей (Кобланды, Тасым Юго-Восточный, Ширак, Урихтау, Алга, Кобяковская) по результатам бурения первых скважин получены данные о продуктивности и высокой перспективности девон-нижнепермского разреза на глубинах 5,5–8 км. Залежи УВ связаны с высокоамплитудными поднятиями и резервуарами терригенного и карбонатно-терригенного состава, не содержат повышенных концентраций сероводорода. С учетом уточненных моделей строения по данным 2D и 3D, дополнительно к этому, выделены крупные поднятия: Кузбак (Нур – Куржем – Бейбит), Ново-богатинск, Сарайшик, Кошалак, Жамбай (Караколь, Жамбай-море), Тамды, Акжар-Курсай, Урихтау, Буйыргын, Кызылкудук, Кырыкмерген – Мунайлы Северный, Сарытау, представляющие повышенный поисковый интерес. Наиболее перспективные и характерные поднятия детально были рассмотрены ранее в работах [11–13].

Анализ данных по нефтегазоносности палеозойских отложений позволил наметить концептуальное направление поисковых работ, определяющее ориентиры на обнаружение бессероводородных скоплений УВ для большей части Прикаспийского бассейна [7]. Это залежи на площадях Кобяковская, Забурунье, Алга, Володарская, Биикжал, Тортай, Равнинное, Есекжал, Улькентобе Юго-Западный, Кара-шунгул, Маткен, Толкын-Сазтобе, Елемес, Айырша-гыл, Шолькара, Урихтау, приуроченные к областям преимущественно терригенного и карбонатно-терригенного осадконакопления. В связи с этим более широкое развитие и объемы терригенных пород по сравнению с карбонатами позволяют предполагать существенное расширение площади потенциально перспективных территорий для постановки поисковых работ.

Остается все меньше данных и доказательств в пользу широкого распространения крупных карбонатных массивов и платформ, которые могли бы содержать залежи со значительными запасами нефти и газа во внутренних районах бассейна. Поэтому основные перспективы на значительной части бассейна связываются с крупными конседи-ментационными поднятиями, в которых прогнозируются залежи с низким содержанием или отсутствием сероводорода в среднедевон-артинской части разреза. Предположительно крупные карбонатные платформы, как и участки с сильным «сероводородным заражением», имеют ограниченное распространение.

Новые данные с учетом возросших технических возможностей для прогноза позволяют скорректировать представления о глубинной структуре и строении палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна. В их основе увязка результатов интерпретации потенциальных полей с приподнятым и относительно неглубоким на значительной территории залеганием перспективных девонских отложений, а также более четкая связь блокового строения фундамента со структурой и особенностями распространения верхнепалеозойской толщи. В результате более объективно расшифровываются история, характер осадконакопления и особенности строения разреза на глубинах 5,5–8 км, в первую очередь с позиции влияния разломной тектоники. С учетом данных по ряду сверхглубоких скважин (Кобланды, Урихтау, Ширак, Ансаган, Володарская, Тасым Юго-Восточный, Кузбак, Алга, Кобяковская) в качестве наиболее перспективной зоны рассматривается верхнедевон-нижнекаменноугольная часть разреза [1, 6, 14].

Особенности тектонической структуры и формирования палеозойской толщи

Уточнение особенностей внутреннего строения палеозойской толщи основывается на результатах комплексного анализа данных и учитывает ряд важных условий. Так, сложный и уникальный процесс формирования палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна включает длительный временной интервал от раннего палеозоя (додевонский комплекс) до артинского века. Привлечение, наряду с бурением и сейсморазведкой, данных потенциальных полей (гравиметрическое поле, аномальное магнитное поле) позволило в некоторой степени дифференцировать нижнюю часть осадочного разреза (додевонские отложения, девон) за счет прослеживания и выделения выше кровли фундамента главной магнитоактивной поверхности. Граница, «скользящая» в палеозойской толще выше кровли фундамента, рассматривается в качестве устойчивого репера (Акчулаков У.А., Коврижных П.Н., Урда-баев А.Т., 2009–2013) [3]. Это стало возможным за счет увязки областей с повышенными значениями магнитного поля с распространением девонских отложений [1]. В целом отметим, что, из-за отсутствия фактических данных, формирование и развитие территории на додевонском этапе в большей степени носит пока дискуссионный характер.

В центральных погруженных районах Прикаспийского бассейна сосредоточены глубоководные и наиболее удаленные от источников сноса осадки. На бортах развивались карбонатные платформы и рифовые массивы. Активное поступление обломков обеспечивалось мощными палеорусловыми системами с образованием «обращенных» вглубь бассейна гигантских клиноформ [15, 16]. В развитии палеозойского бассейна накопления выделяется два этапа — эпиконтинентальный (ранний палеозой, ранний – средний девон) и глубоководный среднефранско-артинский. Глубоководный, наиболее изученный по фактическим материалам, этап включает верхнедевон-нижневизейский, верхне-визейско-башкирский, ассельско-сакмарский и ар-тинский комплексы.

В формировании структуры фундамента Прикаспийского бассейна важную роль сыграли разломы, которые дифференцируются по степени проникновения и времени заложения на три основные категории. Более крупные Южно-Эмбинский, СевероУстюртский, Сакмаро-Кокпектинский разломы ограничивают области с различным возрастом главной складчатости (геоструктуры I порядка). Следующие по масштабам проявления разломы контролируют крупные геоблоки и отдельные структурные зоны (элементы II порядка). Далее следуют разломы разнонаправленного характера, фиксирующие отдельные крупные блоки фундамента.

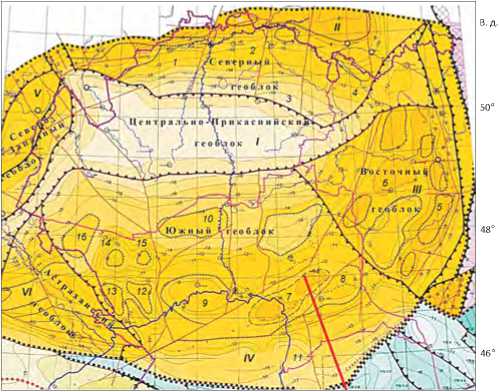

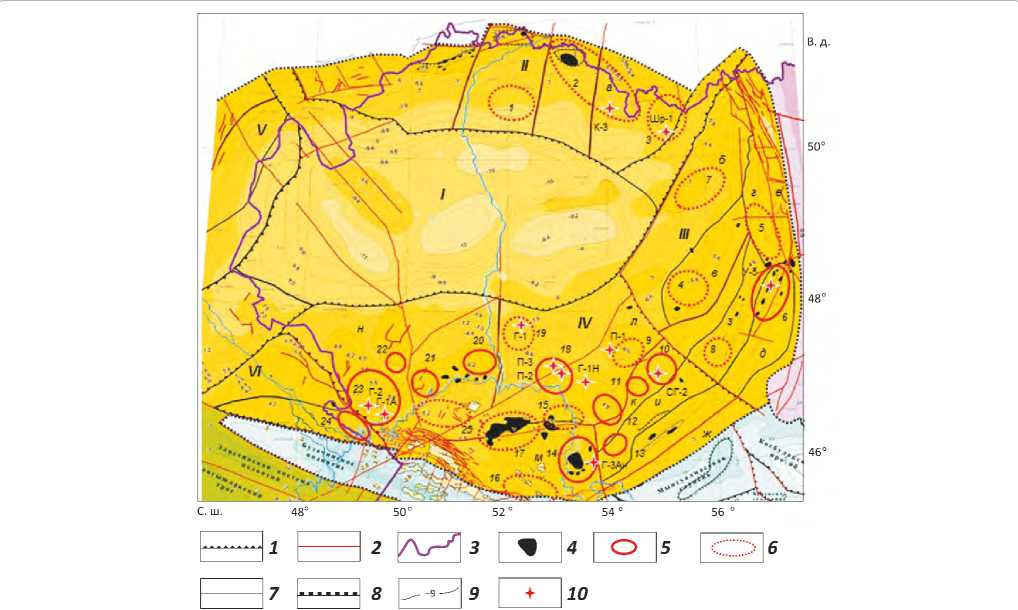

Отметка фундамента в центральных районах и бортовых зонах Прикаспийского бассейна по геофизическим данным составляет -16…-22 и -6…-15 км соответственно. Для центральной части характерна утоненная континентальная кора «переходного» типа, в основании которой залегает линза эклогитов [2]. По результатам комплекси-рования скважинных данных, сейсморазведки и потенциальных полей (аномального магнитного и гравиметрического поля) выделены Южный, Северный, Восточный, Астраханский, Северо-Западный и Центрально-Прикаспийский геоблоки (рис. 1). Границы геоблоков и характер прослеживания поверхности фундамента дополнительно обоснованы данными по главной магнитоактивной поверхности. Характер данной поверхности позволил получить дополнительные возможности для более четкой дифференциации и выделения в разрезе плотных коренных образований и отдельно толщ, для которых характерен выраженный осадочный генезис.

На севере бассейна фундамент представлен гранитизированной корой архей-протерозойского возраста. Характерна дифференциация пород фундамента за счет изменения их магнитных свойств. На северо-западе, юго-западе и северо-востоке цен-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 1. Структурная схема по поверхности фундамента Прикаспийского бассейна (по данным Акчулакова У.А., Абилхасимова К.Б., Ажгалиева Д.К. и др., 2009–2013)

Fig. 1. Structural scheme of the Basement Top in the Caspian Basin

(according to Akchulakov U.A., Abilkhasimov K.B., Azhgaliev D.K. et al., 2009–2013)

1 — изогипсы, км; 2 — контуры геоблоков (I — Центрально-Прикаспийский, II — Северный, III — Восточный, IV — Южный, V — Северо-Западный, VI — Астраханский); 3 — граница Прикаспийского бассейна; 4 — разломы; 5 — положительные структурные элементы II порядка (блоки: 1 — Карповско-Каменковский, 2 — Чинаревский, 3 — Аксайский, 4 — Соль-Илецкий; системы выступов: 5 — Темирско-Уты-байская, 6 — Коскольско-Ащикольская, 7 — Атырауская; выступы: 8 — Шукатский, 9 — Новобогатинский, 10 — Жай-ыкский, 11 — Тугаракчанский, 12 — Октябрьский, 13 — Кояковский, 14 — Кошалакский, 15 — Мынтобинский, 16 — Азгирский); 6 — государственная и внутриадмини-стративные границы; 7 — положение сейсмических профилей 84-8505 21 и 84-8505 19 (см. рис. 2)

1 — structural contours, km; 2 — contour of geoblock (I — Central-Caspian, II — Northern, III — Eastern, IV — Southern, V — North-Western, VI — Astrakhansky); 3 — boundary of Caspian Basin; 4 — fault; 5 — II-nd order positive structural element (blocks: 1 — Karpovsko-Kamenkovsky, 2 — Chinarevsky, 3 — Aksaisky, 4 — Sol’-Iletsky; uplift systems: 5 — Temirsky-Utybaisky, 6 — Koskolsko-Aschikolsky, 7 — Atyrausky; uplifts: 8 — Shukatsky, 9 — Novobogatinsky, 10 — Zhaiyksky, 11 — Tugarakchansky, 12 — Octyuabrsky, 13 — Kobyakovsky, 14 — Koshalaksky, 15 — Myntobinsky, 16 — Azgirsky); 6 — state and administrative border; 7 — position of seismic profiles 84-8505 21 and 84-8505 19 (see Fig. 2)

тральная депрессия характеризуется соответственно Пачелмским, Сарпинским и Новоалексеевским авлакогеном (Акчулаков У.А., Абилхасимов К.Б., Ажгалиев Д.К. и др., 2009–2013) [16]. Переходные районы от центральной депрессии к относительно приподнятым зонам на юге, севере и северо-западе представлены Северо-Атырауской и Волгоградско-Оренбургской системами моноклиналей.

Северная бортовая зона определяется широтной полосой крупных блоков фундамента (Карпов-ско-Каменковским, Чинаревским, Аксайским и Соль-Илецким), на которых выделяются отдельные выступы Карачаганак (-8 км) и Кобланды – Тамды (-8…-12 км).

Астраханский и Северо-Западный геоблоки выделены на юго-западе бассейна на глубинах 9–16 км. Отдельными структурными элементами выдаются Северо-Западный борт, Паласовский выступ, Волгоградская ступень.

Структура и контуры Южного и Восточного геоблоков отличаются от остальной части бассейна по характеристикам и проявлению аномального магнитного поля. Фундамент южной бортовой зоны более молодой, сложен покровно-складчатыми структурами позднепротерозойского и докембрийского возраста. Главную особенность тектонического районирования по фундаменту и палеозойскому комплексу определяют некоторые черты глубинного строения, позволяющие судить о возрастном диапазоне палеозоя, в том числе районы с потенциальным распространением перспективного девонского комплекса (Атырауская система выступов,

Шукатский, Кобяковский, Октябрьский и Новобога-тинский выступ) на уровне отметки -7…-8 км.

Восточный геоблок представлен Темирско-Утыбайской системой выступов (-7 км). К западу на отметке -8 км выделены Коскольско-Ащикольская и Боржер-Акжарская региональные зоны.

Привлечение данных по главной магнитоактивной поверхности для оценки особенностей залегания кровли фундамента позволило уточнить характер и региональное прослеживание отложений выше по разрезу, на уровне сейсмических горизонтов П3 и П2Д, приуроченных к средне-верхнедевонской толще и кровле верхнего девона соответственно [1, 16]. В новом варианте построений отмечается более глубокое залегание фундамента на юге бассейна, в Южно-Эмбинском прогибе (площадь Тор-тай) — 12 км и широтной полосе (Атырауско-Шукат-ская, Кульсаринская зона) — 7–7,5 км [17]. В сумме толщина додевонского и девон-нижнепермского комплексов в разрезе этих участков увеличилась на 2,5–3 и 1–1,5 км соответственно, что существенно влияет на оценку прогнозных ресурсов в сторону их увеличения. Как видно, блоки фундамента определяют структурный план вышезалегающих отложений и условия формирования крупных выступов и поднятий по палеозойской толще, в том числе по кровле верхнего девона — нижнего карбона.

Положение приподнятых участков и крупных зон нефтегазонакопления (ЗНГН) в палеозойском комплексе Прикаспийского бассейна хорошо согласуется с характером распространения зон с относительно повышенным значением аномального

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

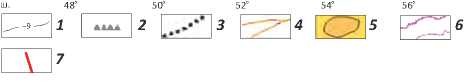

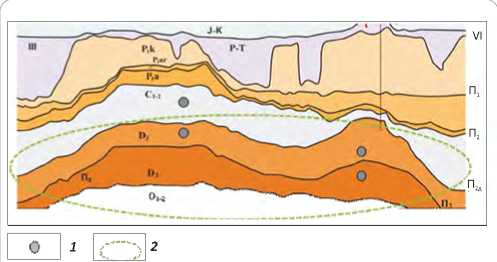

Рис. 2. Региональные сейсмические профили 84-8505 21 и 84-8505 19 на юго-востоке Прикаспийского бассейна (A) (по данным Ескожа Б.А., Воронова Г.В., 2008) [16] и линия их бортового пересечения в плане (В)

Fig. 2. Regional seismic lines 84-8505 21 and 84-8505 19 in the Caspian Basin south-east (А)

(according to Eskozh B.A., Voronov G.V., 2008) [16] and their flank intersection line on the scheme (B)

магнитного поля. Ранее в работе [1] введено понятие и обосновано положение «геомагнитной ступени», выделенной при анализе схемы аномального магнитного поля в виде широкой полосы аномалий серповидной формы в плане, соответствующей южной, юго-восточной, восточной и частично северо-северо-западной бортовым зонам. По фактическим данным и мнению авторов статьи, «геомагнитная ступень» соответствует и характеризует распространение приподнятого залегания перспективного девонского комплекса. При анализе разреза крупных палеозойских поднятий отмечается значительное структурное развитие на уровне ОГ П3 (верхний девон) и П2Д (нижний карбон). Крупные поднятия приурочены к Мынтобе-Новобогатин-ской и Атырауской системам выступов, Темирской, Жанажол-Торткольской и Тамды-Кобландинской приподнятым зонам.

Таким образом, уточнение данных и их ком-плексирование позволяет более масштабно представить развитие Прикаспийского бассейна на додевонском и девонском этапе. Стратиграфическая привязка горизонта П3 (девонская толща) по площади бассейна имеет «скользящий» характер. В погруженных частях Центрально-Прикаспийского геоблока горизонт П3 привязан к подошве нижнего девона на отметке -14 км. Ниже выделяется додевонская толща мощностью до 8 км, внутри которой наблюдается маркирующий сейсмический горизонт П4 (рис. 2).

При более детальном сравнении выделяется строение и установлены особенности додевонских и девонских отложений на юго-восточном борту Прикаспийского бассейна (Маткен-Биикжальская и Кульсаринская приподнятая зона) [15]. Отмечен слоистый характер верхнедевон-средневизейской толщи на уровне ОГ П3, П2Д и П21. Ниже горизонта П2Д фиксируется серия эхо-сигналов, придающих разрезу однозначно слоистый характер (нижний – средний девон). В данном случае ОГ П3 характеризует кровлю додевонских отложений, а не границу раздела двух структурно-тектонических комплексов (фундамента и подсолевого палеозоя), как принималось ранее. Толщина отложений между ОГ П21 и П3 составляет 600–800 м. По всей толще на уровне девона (ОГ П4 и П3) выделяются крупные поднятия структурного типа.

Отметка кровли палеозоя (ОГ П1) по данным МОГТ и бурения изменяется в прибортовых зонах (геоблоках) от -3…-3,5 до -7,5…-8 км и далее, в центральной части бассейна, достигает отметки -10…-11 км (рис. 3). На юге, в Мынтобинско-Ново-богатинской, Жамбай-Кобяковской зонах и Гурьев-ско-Кульсаринской ступени, отметка палеозоя составляет -4…-6 км. На крупных структурах Урихтау и Жанажол (восточный борт), Карачаганак, Тамды и Кобланды (северный борт) отмечается наиболее приподнятое залегание кровли палеозоя на отметке глубин -2,5…-5 км.

Определение и характеристика новых крупных локальных объектов

Крупные поднятия по девонским отложениям в структурном отношении тяготеют к приподнятым блокам на южном, восточном и северном бортах бассейна, чаще характеризуются конседиментаци-онным стилем развития, значительными размерами и амплитудой. В то же время поднятия слабо отражаются на уровне горизонтов П2 и П1 и, как видно, имеют погребенный характер, приурочиваясь к выступам фундамента.

Представляется, что основное структурное развитие крупные поднятия получили в позднем девоне – раннем карбоне, отмечается их унаследованное положение в разрезе. По данным скважин Тасым Юго-Восточный Г-1, Кобланды К-3, Акжар

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3. Тектоническая схема палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна (по данным Акчулакова У.А., Абилхасимова К.Б., Ажгалиева Д.К. и др., 2009–2013)

Fig. 3. Tectonic framework of Palaeozoic series in the Caspian Basin

(according to Akchulakov U.A., Abilkhasimov K.B., Azhgaliev D.K. et al., 2009–2013)

-

1 — граница геоблоков (I — Центрально-Прикаспийский, II — Северный, III — Восточный, IV — Южный, V — Северо-Западный, VI — Астраханский); 2 — региональные разломы и нарушения; 3 — административная государственная граница; 4 — залежи и скопления УВ; мегаподнятия ( 5 , 6 ): 5 — уверенные, 6 — прогнозные (1 — Желаевское, 2 — Карачаганак-Тамдинское, 3 — Ширак, 4 — Косколь, 5 — Темирское, 6 — Жанажол-Урихтауское, 7 — Сарыкумакское, 8 — Боржер-Акжарское, 9 — Сарыниязское, 10 — Улькентобе-Биикжальское, 11 — Мунайлы-Адайское, 12 — Кызылкудук-Жантайское, 13 — Карашунгыл-Маткенское, 14 — Тенгиз, 15 — Жайылган, 16 — Сарытау, 17 — Кашаган, 18 — Акатколь, 19 — Тасымское, 20 — Лиман, 21 — Северо-Прибрежное, 22 — Песчаное, 23 — Кобяковско-Приморское, 24 — Едил, 25 — Жамбайское); 7 — структурные элементы II порядка: а — Кара-чаганак-Тамдинская ступень; зоны поднятий ( б – ж ): б — Егенды-Сарыкумакская, в — Шубаркудук-Коскольская, г — Темирская, д — Жанажол – Торткольская, е — Остансукский прогиб, ж — Южно-Эмбинское поднятие; ступени ( з – л ): з — Боржер-Акжарская, и — Маткен-Биикжальская, к — Намазтакырская, л — Гурьевско-Кульсаринская; зоны поднятий ( м – н ): м — Каратон-Тенгизская, н — Мынтобинско-Новобогатинская; 8 — границы Прикаспийского бассейна; 9 — изогипсы по кровле палеозойского комплекса (ОГ П1), км; 10 — скважины с аномальной отметкой вскрытия палеозоя, показавшие перспективность глубоких горизонтов палеозоя: Кобланды К-3 (6737 м), Ширак Шр-1 (6597 м), Урихтау У-5 (5374 м), Тасым Юго-Восточный Г-1 (7050 м), Акатколь П-3 (6455 м), Карсак П-2 (5499 м), Эмбинская П-1 (6203 м), Биикжал СГ-2 (6028 м), Нур-Кузбак Г-1Н (5721 м), Ансаган Г-3А (6200 м), Кобяковская Г-2 (5219 м), Алга Г-1А (6900 м).

Характерные региональные разломы I порядка: ЮЭ — Южно-Эмбинский, СУ — Северо-Устюртский, СК — Сакмаро-Кокпек-тинский

1 — geoblock boundary (I — Central-Caspian, II — Northern, III — Eastern, IV — Southern, V — North-Western, VI — Astrakhansky); 2 — regional faults and dislocations; 3 — state border; 4 — HC accumulations and pools; mega-highs ( 5 , 6 ): 5 — distinct, 6 — predicted (1 — Zhelaevsky, 2 — Karachaganak-Tamdinsky, 3 — Shirak, 4 — Koskol, 5 — Temirsky, 6 — Zhanazol-Urikhtausky, 7 — Sarykumaksky, 8 — Borzher-Akzharsky, 9 — Saryniyazsky, 10 — Ulkentobe-Biikzhalsky, 11 — Munaily-Adaisky, 12 — Kyzylkuduk-Zhantaisky, 13 — Karashungyl-Matkensky, 14 — Tengiz, 15 — Zhailygan, 16 — Sarytau, 17 — Kashagan, 18 — Akatkol, 19 — Tasymsky, 20 — Liman, 21 — North Pribrezhnoe, 22 — Peschanoe, 23 — Kobyakovsky-Primorskoe, 24 — Edil, 25 — Zhambaisky); 7 — II-nd order structural elements: а — Karachaganak-Tamdinsky flat; zones of uplift : б — Egendy-Sarykumaksky, в — Shubarkuduk-Koskolsky, г — Temirsky, д — Zhanazol-Tortkolsky, е — Ostansuksky trough, ж — South Embinsky high; falts ( з – л ): з — Borzher-Akzharsky, и — Matken-Biikzhalsky, к — Namaztaryksky, л — Gurievsky-Kulsarinsky; zones of highs ( м – н ): м — Karaton-Tengizsky, н — Myntobinsky-Novobogatinsky; 8 — Caspian Basin boundaries; 9 — structural contours over Palaeozoic Top (П1 Reflector), km; 10 — wells with abnormal depth of Palaeozoic series penetration, which demonstrated prospectivity of deep-seated Palaeozoic horizons: Koblandy К-3 (6737 m), Shirak Шр-1 (6597 m), Urikhtau У-5 (5374 m), South Eastern Tasym Г-1 (7050 m), Akatkol П-3 (6455 m), Karsak П-2 (5499 m), Embinsky П-1 (6203 m), Biikzhal СГ-2 (6028 m), Nur-Kuzbak Г-1Н (5721 m), Ansagan Г-3А (6200 m), Kobyakovsky Г-2 (5219 m), Alga Г-1А (6900 m).

Typical I-st order regional faults: ЮЭ – South Embinsky, СУ – North Ustyurtsky, СК – Sakmaro-Kokpektinsky

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Принципиальная схема мегаподнятия

Fig. 4. Cross-sectional view of mega-high (scheme)

1 — нефтегазоносные свиты (этаж продуктивности);

2 — протяженность и масштабы мегаподнятия

1 — oil and gas bearing formations (productive level);

-

2 — extent of mega-high

Восточный Г-5, Кузбак Г-1, Эмбинская П-1, Акат-коль (Гурьевский свод) П-3 отмечается трехчленное строение разреза, что является характерным для подсолевого комплекса Прикаспия при определении преимущественно глубоководных условий накопления осадков (терригенный и карбонатно-терригенный состав) и пластовый массивный характер строения поднятий. В этой связи представляют повышенный поисковый интерес подготовленные в последние годы по сейсмическим данным крупные поднятия Забурунье, Кобяковская, Алга, Жамбай, Новобогатинск, Сарайшик, Нур-Куржем, Кенбай, То-ремурат, Айранколь, Кырыкмерген – Мунайлы Северный, Биикжал, Кызылкудук, Буйыргын, Акжар – Курсай [12, 13].

Однотипные по гипсометрии, возрасту, формированию и фильтрационно-емкостным свойствам пород-коллекторов поднятия в плане часто являются индикаторами более крупных элементов — мегаподнятий (см. рис. 3) [1].

В принципе мегаподнятия представляют обширные зоны приподнятого залегания палеозойских отложений (девон – нижний карбон). За сравнительно небольшие сроки (5–8 лет) получены данные, которые позволяют выделить на южном, восточном и северном бортах Прикаспийского бассейна более 20 крупных мегаобъектов. С учетом степени изученности большая часть мегаподнятий прослежена на юго-востоке бассейна (Тасым-ское, Кызылкудук-Жантайское, Мунайлы-Адайское, Акаткольское и др.). В междуречье Урал – Волга выделены мегаподнятия Едил, Кобяковско-Примор-ское, Северо-Прибрежное, Песчаное, Жамбайское, Лиман [12]. На 5 мегаобъектах (Тасымское, Карача-ганак-Тамды, Кобяковско-Приморское, Улькенто-бе-Биикжальское, Жанажол-Урихтауское) получены притоки УВ. В целом мегаподнятия тяготеют к ранее обнаруженным крупным тектоническим элементам, осложняющим структуры II порядка.

Методология выделения мегаподнятий основывается на комплексном анализе региональных профилей 2D и объемной сейсморазведки 3D. Принципиальная схема формирования мегаподнятия включает структурные планы по сейсмическим горизонтам П3 и П2. По ОГ П2 (кровля карбона), серия крупных локальных поднятий соответствует крупной приподнятой зоне, а по ОГ П3 и П2Д в верх-недевон-нижнекаменноугольной толще — единому мегаподнятию (рис. 4).

Выделение мегаподнятий представляется важным и в практическом отношении, с учетом таких факторов, как оптимальное размещение и планирование видов работ, оценка объема прогнозных ресурсов, выделение и масштабы ЗНГН, а также для формирования единой базы данных поисковых работ и объектов.

Так, в составе мегаподнятий большинство локальных поднятий обосновано в настоящее время детальными сейсмическими моделями, частично они подготовлены к бурению. Подход к выделению мегаподнятий представляется объективным с учетом конкретного структурного обоснования и оправдан с практической точки зрения. Фактически мегаобъекты являются участками с «отработанной» каркасной сетью профилей 2D и сейсморазведкой 3D на отдельных более изученных структурах с оценкой прогнозных ресурсов категории D0 и Dл, т. е. полигонами для рационального, планомерного разворота и поэтапной реализации поисковых работ, прогноза новых залежей УВ. Они способствуют формированию долгосрочного плана по изучению и комплексной оценке масштабов нефтегазоносности перспективных территорий [19–21]. С учетом благоприятного прогноза в экологическом плане (низкое содержание сероводорода) и высокого уровня качества и детальности сейсмических моделей объектов прогноз обосновываемых мегаподнятий и новых ЗНГН определяет для оперативного наращивания ресурсной базы одно из главных и стратегических направлений поисков.

В качестве альтернативного варианта в пользу вероятного существования мегаобъектов – мегаподнятий в определенной мере можно привести результаты анализа построений по ОГ П1 и совместного анализа данных интерпретации аномалий поля силы тяжести и гравитационной составляющей по южному борту Прикаспийского бассейна. При этом удалось выявить неоднородности путем исключения аномалий, вызванных соляными куполами (остаточное поле). На основе увязки «остаточного» поля с распространением крупных поднятий и зон развития карбонатов выделены Кашаган-Каратон-ская, Южно-Эмбинская, Бозашинская и Восточная зоны максимума силы тяжести (Акчулаков У.А. и др., 2009–2013) [3, 17]. Ряд аномалий с повышенными плотностями пород (Приморско-Сарынияз-ская, Кошалакско-Дараймолинская, Коксаздинская, Имашевско-Кобяковская, Северо-Эмбинская зоны и др.) определяет положение и развитие крупных

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 5. Схема тектонического районирования по фундаменту северной бортовой зоны Прикаспийского бассейна [27, 28]

Fig. 5. Scheme of the Basement Top tectonic zoning: northern flank of Caspian Basin [27, 28]

6 7

Карбонатные уступы ( 1 – 3 ): 1 — нижнепермский, 2 — визейско-башкирский, 3 — верхнедевон-турнейский; 4 — границы поднятий; 5 — разломы фундамента; 6 — локальные структуры; 7 — тренд крупных палеозойских поднятий (К — Кузнецовский, ВК — Восточно-Кузнецовский, Ж — Желаевская, Ф — Федоровский, Кр — Карачаганакский, Бр — Березовский, Кб — Кобландинский, Ш — Ширакский)

Carbonate benches ( 1 – 3 ): 1 — Lower Permian, 2 — Visean-Bashkirian, 3 — Upper Devonian-Tournaisian; 4 — uplift boundaries; 5 — Basement faults; 6 — local structures; 7 — trend of large Palaeozoic highs (К — Kuznetsovsky, ВК — East Kuznetsovsky, Ж — Zhelaevsky, Ф — Fedorovsky, Кр — Karachaganaksky, Бр — Berezovsky, Кб — Koblandinsky, Ш — Shiraksky)

приподнятых зон при вдольбортовой ориентировке, ассоциируемых авторами статьи с поясами/ трендами или новыми уровнями осадконакопления. Ряд крупных объектов в составе некоторых из этих участков соответствует ранее выделенным крупным поднятиям, сложенным высокоскоростными карбонатами додевонского комплекса и девона (Жамбай, Коксазды, Кобяковская, Новобога-тинское, Южная, Кошалак).

По данным В.А. Трофимова (2020–2021), аналогичные мегаобъекты–мегаподнятия обоснованы и имеют распространение в разрезе Западно-Сибирской платформы на территории РФ. Один из объектов данной категории ранее был обнаружен на севере Западной Сибири, в районе Мессояхско-го вала, его перспективность в последующем подтвердилась обнаружением крупных Западно- и Вос-точно-Мессояхского месторождений [8, 9]. В связи с этим изучение и прогноз нефтегазоносности гигантских структур – мегаподнятий являются и рассматриваются весьма перспективными направлениями поисков [22].

На крайнем юге Прикаспийского бассейна в приграничной «переходной» от суши к акватории узкой широтной полосе контрастно выделяется структурная зона Сарытау – Бурыншик – Бурыншик Восточный – Островная [10]. Выявленная пространственная связь данных структур с аномальным магнитным полем и преимущественно широтная ориентировка в плане одновременно указывают на специфику формирования крупных поднятий приграничной полосы между геоструктурами I по- рядка. С учетом высокой амплитуды и соответствия в плане данные структуры определяют положение отдельного мегаподнятия Сарытау (см. рис. 3). Ранее, при бурении на мезозойские отложения в разрезе структур Островная и Тышканды, отмечались прямые признаки УВ, что можно расценивать как косвенный показатель, не исключающий вероятную продуктивность данных объектов на уровне палеозоя.

Общие закономерности строения литологостратиграфического разреза

В разрезе Прикаспийского бассейна, с учетом формационного состава, имеющихся перерывов и региональных несогласий, выделяется два комплекса (толщи): нижний — додевонский (рифей – нижний палеозой) и верхний — девон-артинский. Им соответствуют нижний (нижнепалеозой-фран-ский) и верхний (фаменско-артинский) структурные этажи. Толщина нижнего и верхнего этажа по сейсмическим данным составляет 1–2 и 4–6 км соответственно. Особенности строения и состав литолого-стратиграфического комплекса позволяют выделить четыре основных борта (северный, восточный, южный и Астрахано-Тенгизский) [3, 23, 24].

Для северного борта характерно крутое падение и погружение палеозойских отложений к центру бассейна по системе протяженных разломов, вдоль которых формируются тренды крупных сводовых поднятий (Федоровский, Желаевская, Кара-чаганаки и др.) тектонического и седиментационного генезиса (рис. 5) [27, 28].

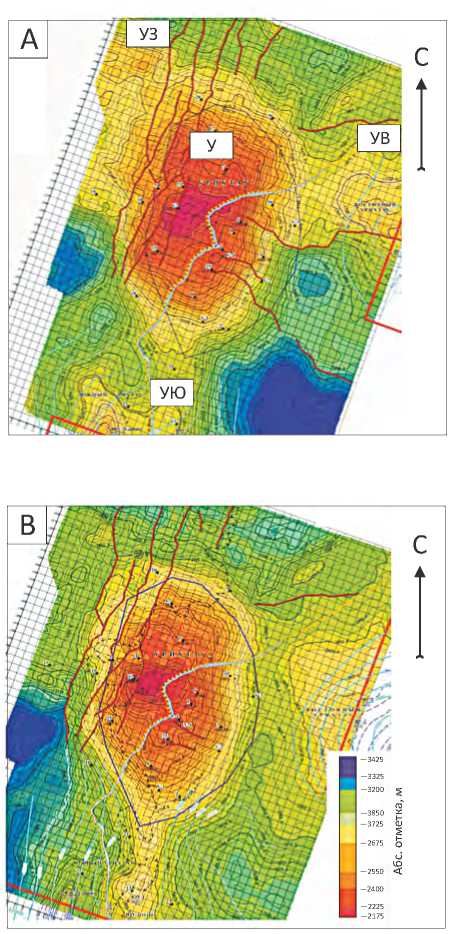

Рис. 6. Структурная схема по кровле карбонатной толщи КТ-II визейско-башкирского (А) и КТ-I московско-гжельского (B) возраста. Прогноз в плане Жанажол-Урихтауского мегаподнятия по толще КТ-III

Fig. 6. Structural scheme over carbonate series: Visean-Bashkirian КТ-II (А) and Moscovian-Ghzelian КТ-I (B). Plan view of the predicted Zhanazol-Urikhtausky mega-high over КТ-III series

Локальные поднятия: У – Урихтау, УЗ – Урихтау Западное, УЮ – Урихтау Южное, УВ – Урихтау Восточное

Local highs: У – Urikhtau, УЗ – Urikhtau Western, УЮ – Urikhtau Southern, УВ – Urikhtau Eastern

На восточном борту отличительными особенностями являются слоистость разреза и развитие толщ КТ-II, КТ-I визейско-башкирского и московско-гжельского возраста соответственно (Актюбинская, Остансукско-Джурунская, Темирская, Жана-жол-Торткольская, Тузкум-Кожасайская зоны) [3, 25].

Распространение карбонатных толщ по площади определяется положением бортовых уступов, контролирующих границы Жанажол-Торткольской и Темирской карбонатных платформ. Получение положительного результата в карбонатах верхнего девона на поднятии Урихтау, унаследованное развитие и пластово-массивный характер залегания толщ КТ-II и КТ-I (Жанажол-Торткольская зона с учетом данных по площадям Урихтау, Алибек Восточный) позволяют обосновать прогноз толщи КТ-III (верхний девон – нижний карбон) [25, 26].

Обосновываемые прогнозы и особенности глубинной структуры палеозоя на уровне 5,5–8 км позволяют предполагать в разрезе восточного борта Прикаспийского бассейна существование мегаподнятий на уровне нижней карбонатной толщи КТ-III по сейсмическому горизонту П3. Предположительно крупные поднятия Урихтау, Жанажол, Кожасай, выделенные по двум верхним карбонатным толщам, развивались в контуре единого Жанажол-Урихта-уского мегаподнятия, которое оконтуривается на уровне верхнего девона – нижнего карбона (рис. 6). Не подтверждается ранее предположение исследователей о повсеместном залегании толщ КТ-II и КТ-I на терригенном основании позднедевон-тур-нейского возраста.

На юге Прикаспийского бассейна осадконакопления (Южно-Эмбинская моноклиналь, Атырау-ско-Шукатская и Северо-Каспийская система выступов) разрез палеозоя имеет трехчленное строение и представлен преимущественно терригенным составом: нижняя цокольная часть (верхний девон – турне, местами средний девон – нижний карбон), промежуточная карбонатно-терригенная «плита» (верхний визе – средний карбон) и верхняя нижнепермская терригенная толща (по данным скважин Гурьевский свод П-3, Эмбинская П-1, Тасым Юго-Восточный Г-1). Залегание карбонатов позд-невизейско-московского и раннепермского возраста на терригенном «основании» позднедевон-тур-нейского возраста характерно исключительно для сводовой части Южно-Эмбинского поднятия (Же-нишкекебир-Хайрулла, Южно-Молодежная, Меке-Алтыкулаш, Сарыкум, Уртатау-Сарыбулак) [29, 30].

Как показывают новые данные, разрез Астраханского свода и Каратон-Тенгизской платформы характеризуется карбонатным составом вплоть до верхнего девона. Здесь прогнозируется дальнейшее развитие карбонатов до уровня среднего девона.

Отмечено сохранение стратиграфической полноты разреза в направлении к относительно глубоководным и центральным районам подсолевого комплекса Прикаспийского бассейна. Ранее в пределах всей Атырауской и Северо-Каспийской систем выступов фундамента, с учетом данных сейсморазведки, предполагался выход пород терригенного девона под терригенную толщу нижней перми (Турков О.С., Утегалиев С.У., 1991) [1, 30]. Для Южного и Астраханского геоблоков по составу, полноте разреза, соотношению терригенных и карбо-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS натных разностей выделено шесть типов разреза (тенгиз-кашаганский, южно-эмбинский, биикжаль-ский, шукатский, имашевский, уртатау-сарыбулак-ский), определяющих положение соответствующих фациальных зон. Астраханский геоблок по составу разреза дифференцирован на одноименную и Меж-дуреченскую зону [3].

С ориентацией и выходом поисковых исследований на глубокозалегающие горизонты палеозоя расширяется представление о развитии и перспективах зон во внутренних более погруженных частях Прикаспийского бассейна, связанных с областями преимущественно терригенного и карбонатно-терригенного осадконакопления. Освоение месторождений в карбонатных резервуарах, осложненных высоким содержанием сероводорода, вызывает значительный экологический риск. Поиск крупных залежей в терригенных и карбонатно-терригенных отложениях представляется целесообразным и более привлекательным в экономическом и экологическом отношениях.

На ряде крупных локальных объектов (Тасым Юго-Восточный, Кузбак, Кобланды, Ширак, Урих-тау, Есекжал, Улькентобе Юго-Западный, Биикжал, Сарайшик, Забурунье, Кобяковское, Алга) по результатам поисковых работ уже получены положительные результаты и обнадеживающие данные, свидетельствующие о высокой перспективности в их разрезе верхнедевон-нижнекаменноугольных отложений [7].

В скв. Володарская-2 на северном погружении Астраханского свода с глубины 6200 м в отложениях среднего девона получены промышленные притоки легкой бессернистой нефти. К востоку от Астра-хано-Имашевской ЗНГН на глубинах 5–7 км при бурении первых скважин (Кобяковская, Алга) получены притоки УВ без сероводорода.

С открытием в 2000 г. на площади месторождения Чинаревское газоконденсатной бессерово-дородной и малосернистой нефтяной залежи на глубине 5200 м в карбонатах бийского горизонта среднего девона закономерности регионального распространения продуктивных горизонтов в девоне, практически не содержащих сероводород, представляются уже более четкими и реалистичными. Аналогичные условия и характер притоков прогнозируются на участке поднятий Карачага-нак – Кобланды – Тамды – Ширак, где выделяются крупные структурные объекты с терригенным и карбонатно-терригенным составом разреза (девон, карбон, нижняя пермь). В скв. Кобланды К-3 отмечено интенсивное газопроявление и при испытании получен пластовый флюид с пленкой нефти.

На Маткен-Биикжальской ступени (Есекжал, Улькентобе Юго-Западный, Биикжал, Маткен, Ка-рашунгул, Елемес) ранее получены промышленные притоки в терригенных и карбонатно-терригенных отложениях нижнего и среднего карбона соответственно.

Результаты бурения на площадях Жана-жол-Торткольской и Акжарской зоны на востоке Прикаспия (Жанажол, Урихтау, Акжар Восточный, Тузкум) показали низкое содержание сероводорода и, соответственно, новые резервы для достижения высокой эффективности поисковых работ на больших глубинах. В скв. Урихтау У-5 при вскрытии известняков девонского комплекса с глубины 5360 м получены фонтанные проявления УВ. Ранее в скв. Ак-жар Восточный-1 из терригенных отложений нижней перми в интервале 5049–5075 м получен внушительный фонтан нефти дебитом 650 м3/сут.

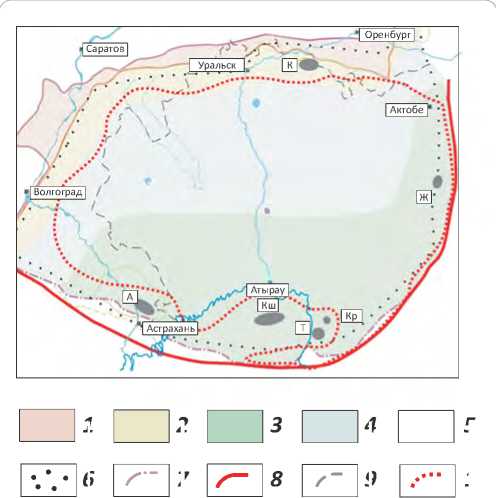

Во всех указанных случаях не отмечено присутствие сероводорода, в связи с чем имеющиеся материалы позволяют выработать единый подход к оценке и прогнозу на большей части Прикаспийского бассейна благоприятных зон, содержащих экологически чистые залежи нефти и газа без сероводорода и серы (рис. 7).

Направления дальнейших нефтегазопоисковых исследований

На северном борту Прикаспийского бассейна приоритетны периферийные участки карбонатных платформ по девонским, турнейским и башкирским отложениям, с учетом данных о нефтегазоносности девона на площадях Чинаревская и Рожковская. Целесообразно продолжение поисков на Кобланды-Тамдинском палеозойском выступе, включая детализацию строения поднятия Тамды. Огромное значение будут иметь конечные результаты по итогам строительства и испытания сверхглубоких скважин Кобланды К-3 и Ширак Шр-1 в случае полноценного завершения ранее начатых на них буровых работ и испытаний.

Акцент в поисковых работах на северном борту следует ставить на прогноз крупных поднятий в структурной полосе Кузнецовский – Желаев-ская – Карачаганак – Березовский – Кобланды, где перспективен весь девон-нижнепермский интервал разреза (см. рис. 5).

На юге бассейна первоочередными объектами являются крупные поднятия Мынтобинско-Ново-богатинской, Гурьевско-Кульсаринской зон, На-мазтакырской и Маткен-Биикжальской ступеней, характеризующиеся пластово-массивным строением, преимущественно терригенными и карбонатно-терригенными условиями седиментации. Поднятия приурочены к склонам одиночных выступов и систем выступов (Кобяковский, Октябрьский, Ново-богатинский, Шукатский). Благоприятный прогноз основывается по данным площадей Тасым Юго-Восточный, Алга, Кобяковская, Акжар Восточный.

Ранее притоки УВ в карбоне – нижней перми были получены в отложениях конусов выноса в разрезе северо-западного склона Южно-Эмбинского поднятия (Шолькара, Тортай, Равнинное, Елемес, Айыршагыл). Северо-западнее и мористее рельеф палеодна морского бассейна становился более контрастным. Высокий базис эрозии в условиях обособ-

Рис. 7. Дифференциация палеозойской толщи и прогноз распространения в ней залежей с низким содержанием сероводорода (составил Ажгалиев Д.К., по данным Обрядчикова О.С., 2018)

Fig. 7. Zoning of Palaeozoic sequence and prediction of accumulations with low content of hydrogen sulphide in them (prepared by Azhgaliev D.K.

according to Obryadchikov O.S., 2018)

Западная и северная прибортовые зоны ( 1 , 2 ): 1 — внешняя, 2 — внутренняя; 3 — Центрально-Прикаспийская топодепрессия; 4 — восточная и южная приборто-вая зоны; 5 — территории отсутствия кунгурской соли из-за карбонатных или мощных терригенных отложений (P1ar) нижней перми; 6 — территория опускания в середине башкирского века; 7 — карбонатный уступ (P1ar); 8 — разломы; 9 – государственная граница РФ и Казахстана; 10 — область бассейна осадконакопления, где прогнозируется отсутствие или низкое содержание в палеозойской толще сероводорода.

Месторождения УВ: К — Карачаганак, А — Астраханское, Кш — Кашаган, Т — Тенгиз, Кр — Королевское, Ж — Жа-нажол

Western and northern near-flank zones ( 1 , 2 ): 1 — external, 2 — internal; 3 — Central Caspian topodepression; 4 — eastern and southern near-flank zones; 5 — territories where Kungurian salt is lacking because of thick Lower Permian terrigenous deposits (P1ar); 6 — territory of subsidence in Middle Bashkirian time; 7 — carbonate bench (P1ar); 8 — faults; 9 — state border of Russian Federation and Republic of Kazakhstan; 10 — area of depositional basin where absence or low content of hydrogen sulphide is predicted in Palaeozoic series.

HC fields: К — Karachaganak, А — Astrakhansky, Кш — Kashagan, Т — Tengiz, Кр — Korolevsky, Ж — Zhanazol ленного развития Маткен-Биикжальской ступени способствовал формированию следующего уровня седиментации и накоплению отложений глубоководных конусов выноса (Ушмола, зона Улькентобе – Биикжал, Маткен, Есекжал, Машлы). Имеющиеся данные по многим регионам мира доказывают возможности обнаружения крупных по запасам залежей в отложениях глубоководных конусов выноса терригенных пород.

Повышенный интерес вызывают изучение и оценка выявленных в последние годы значительных амплитудных возвышений на уровне нижнего и среднего девона в разрезе поднятия Тенгиз. Низкие значения гравитационного поля свидетельствуют о развитии зоны разуплотнения ниже отметки ВНК -5500 м. Не исключается принадлежность поднятий Тенгиз, Королевское, Ансаган к единой карбонатной платформе (мегаподнятие), что позволяет предполагать наличие дополнительного этажа продуктивности на уровне среднего – верхнего девона. С учетом обосновываемых авторами статьи закономерностей представляются благоприятными ожидания по низкому содержанию сероводорода.

На восточном борту Прикаспийского бассейна (Темирско-Утыбайская система выступов), где толщи КТ-II и КТ-I являются основным направлением поисков, новые перспективы и возможности связываются с прогнозом толщи КТ-III девон-турней-ского возраста. Наиболее подготовлены и представительны в данном отношении крупные поднятия Жанажол-Торткольской, Шубаркудук-Коскольской и Боржер-Акжарской зоны. Ранее, по данным шести скважин, было установлено развитие девонских отложений на значительной территории (Кумсай, Аккум, Бозоба, Бактыгарын, Акжар Восточный, Урихтау). Локальные поднятия по девону характеризуются конседиментационным развитием, разрез представлен преимущественно терригенными и карбонатно-терригенными отложениями.

Основные выводы исследований

-

1. Уточненные структурно-тектонические особенности строения определяют модель формирования и развития глубоких горизонтов палеозойского комплекса, которые основываются на результатах комплексирования данных, учитывают более «жесткую» увязку данных по кровле фундамента с верхней частью разреза, отражают связь ЗНГН и зон концентрации значительных объемов прогнозных ресурсов с особенностями глубинной структурой палеозойской толщи. Так, по результатам интерпретации данных по главной магнитоактивной поверхности и их увязки с глубиной залегания фундамента расширен глубинный диапазон палеозойской толщи, представляющей интерес для прогноза дополнительных благоприятных интервалов и объектов. Области приподнятого залегания фундамента (северный, восточный и южный борта) во многих случаях определяют новые возможности для прогноза высокой перспективности девонской толщи для выявления крупных поднятий и одиночных карбонатных построек (массивов) в районах с терригенным и карбонатно-терригенным осадконакоплением соответственно. На основе этого дополнительно обеспечиваются высокий «запас прочности» и уровень доверия к выполненным прогнозам и обоснованным моделям крупных поднятий и мегаподнятий.

-

2. Выявлена связь условий осадконакопления с влиянием блоковой структуры фундамента на продолжительность этапов седиментации и формирование крупных поднятий конседиментационного типа и карбонатных построек. Показана связь различий глубин залегания фундамента с изменчивостью литолого-фациального состава и мощностей отложений палеозоя. Области с приподнятым залеганием блоков фундамента (на примере южной части Прикаспийского бассейна) характеризуются широким развитием крупных структур по девон-нижнекамен-ноугольному комплексу отложений.

-

3. Залежи в ловушках на крупных поднятиях в палеозойском комплексе формировались под влиянием эффекта тектонического растяжения, благоприятствовавшего поступлению УВ снизу и насыщению интервалов вероятного нефтегазона-копления. Региональные разломы и проявления зон трещиноватости являются «подводящими» каналами при формировании крупных залежей УВ в глубоких горизонтах палеозоя.

-

4. В значительной мере расширена площадь перспективных земель в результате обоснования благоприятных региональных литолого-фациальных и экологических предпосылок в относительно погруженных глубоководных областях осадконакопления (за пределами бортовых зон), характеризующихся преимущественно терригенным и карбонатно-терригенным составом отложений. В связи с этим данные районы, наряду с бортовыми зонами с крупными скоплениями УВ в карбонатных резервуарах, также представляют значительный поисковый интерес для обнаружения значительных по масштабам скоплений УВ с низким содержанием или отсутствием сероводорода.

-

5. Обоснован прогноз мегаподнятий, объединяющих крупные локальные поднятия, на основе комплексирования данных бурения, сейсморазведки и анализа закономерностей аномалий потенциаль-

- ных полей, что повышает дополнительно точность и кондиционность имеющихся структурных построений. При этом учтено, что эти структурные построения базировались на данных сейсморазведки и были получены в условиях их ограниченности из-за больших глубин. Выделение мегаподнятий позволяет обосновать в них прогноз крупных и гигантских по масштабам залежей нефти и газа и в целом высокую перспективность палеозойских горизонтов на глубинах 5,5–8 км с акцентом на верхнедевон-нижнека-менноугольный интервал разреза.

-

6. Тренды мегаподнятий в плане определяют уровни/пояса осадконакопления в направлении от борта к центральным районам Прикаспийского бассейна, которые, в свою очередь, обязаны своим образованием влиянию вдольбортовых региональных разломов, формированию протяженных тектонических ступеней и седиментационных вну-трибассейновых уступов как основным факторам осадконакопления.

-

7. Сохраняется стратиграфическая полнота разреза в относительно глубоководной части морского бассейна (Гурьевский свод, Жусалысай, Тасым Юго-Восточный), в которой ранее под нижнепермской толщей прогнозировался выход девонского терригенного комплекса. Не исключается возможность развития крупных тектоноседимен-тационных тел и мощных карбонатов (не возможна перспективность всего девон-нижнепермского диапазона разреза) в центральных районах Прикаспийского бассейна (Хобдинский, Аралсорский гравитационный максимум), по аналогии с одновозрастными объектами (поднятия и карбонатные постройки) в бортовых частях бассейна. Данный вывод существенно дополняет представления о модели строения зоны Центрально-Прикаспийской топодепрессии, которая становится в настоящее время технически доступной для глубокого бурения.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Список литературы Структурно-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих палеозойских горизонтов Прикаспийского бассейна

- Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г. Тектоника девонского комплекса южной части Прикаспийского бассейна (Казахстан) по данным комплекса геолого-геофизических методов // Геотектоника. - 2020. - № 4. - С. 84-100. DOI: 10.31857/S0016853X20030030.

- Волож Ю.А., Леонов Ю.Г., Антипов М.П., Быкадоров В.А., Хераскова Т.Н. Консолидированная кора Каспийского региона: опыт районирования // Труды ГИН РАН. - Вып. 593. - М.: ГЕОС, 2010. - 63 с.

- Акчулаков У.А. Новая ресурсная база углеводородов Республики Казахстан и пути возможной их реализации // Нефтегазоносные бассейны Казахстана и перспективы их освоения: мат-лы международной конференции «АтырауГео-2015» (Атырау, 26-27 мая 2015 г.). - Алматы: КОНГ, 2015. - С. 21-29.

- Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г., Исаев А.А. Программа регионального изучения — следующий важный этап в оценке нефтегазоносного потенциала осадочных бассейнов Западного Казахстана // Георесурсы. - 2018. - Т. 20. - № 1. - С. 16-24. DOI: 10.18599/ grs.2018.1.16-24.

- АжгалиевД.К. Основные направления поисковых исследований на нефть и газ в рамках реализации программы комплексного изучения осадочных бассейнов Казахстана (2009-2013 гг.) // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2019. - № 5. - С. 51-55. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-5(329)-51-55.

- Аймагамбетов М.У., Жамауов Ж.К., Ескожа Б.А. О перспективах и углеводородном потенциале девонской толщи юго-востока Прикаспийской впадины // Нефть и газ. - 2017. - Т. 101. - № 5. - С. 53-66.

- Исказиев К.О., АжгалиевД.К., Каримов С.Г. О перспективах поисков малосернистой нефти в Казахстане // Oil and Gas of Kazakhstan. -2014. - № 3. - С. 54-63.

- Трофимов В.А. Новый подход к решению проблемы поисков нефти в палеозое Западной Сибири // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2005. - № 12. - С. 9-15.

- Трофимов В.А., Романов Ю.А., Хромов В.Т. Крупные радиально-кольцевые образования — перспективные объекты нефтепоиско-вых работ в Волго-Уральской провинции // Недра Поволжья и Прикаспия. - 1993. - Вып. 5. - С. 14-20.

- Нуралиев Б.Б. Основа определения стратегии нефтепоисковых работ — разломная тектоника // Нефть и газ. - 2008. - № 8. -С. 42-54.

- Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г., Коврижных П.Н., Шагиров Б.Б. Особенности строения и развития карбонатов в палеозое на южном обрамлении Прикаспийского бассейна // Известия Уральского государственного горного университета. - 2018. - Вып. 51(3). -С. 73-82. DOI: 10.21440/2307-2091-2018-3-73-82.

- Ажгалиев Д.К. Структурно-тектонические особенности строения палеозойских отложений Мынтобинско-Новобогатинской зоны на юго-западном обрамлении Прикаспийского бассейна // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2019. - Т. 119 - № 3. - С. 19-34. DOI: 10.17122/ntj-oil-2019-3-19-34.

- Ажгалиев Д.К. Особенности строения и прогноз перспективных палеозойских объектов в пределах Маткен-Биикжальской ступени на юго-востоке Прикаспийского бассейна // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2019. -№ 4. - С. 26-34. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-4(328)-26-34.

- Гета С.П., Жемчужников В.Г., Нугманов Я.Д., Уваков К.А. Подсолевая структура Тасым, опыт геологоразведки глубоких горизонтов Астрахано-Актюбинской системы поднятий // Актуальные проблемы геологии и нефтегазоносности южной части Прикаспийской впадины: мат-лы Первой Международной геологической конференции «АтырауГео-2011» (Атырау, 5-6 сентября 2011 г.). - Общество нефтяников-геологов Казахстана (ОНГК), 2011. - С. 87-88.

- Воронов Г.В., Куантаев Н.Е. Конусы выноса и турбидиты Прикаспийской впадины — новые объекты, особенности и перспективы поисков нефти и газа // Перспективы нефтегазоносности Казахстана, проблемы, пути изучения и освоения трудноизвлекаемого нетрадиционногго углеводородного сырья» Труды ОНГК. - Алматы: Общество нефтяников-геологов Казахстана (ОНГК), 2017. -Вып. 6. - С. 311-321.

- Ескожа Б.А., Воронов Г.В. Строение подсолевого комплекса юго-востока Прикаспийской впадины // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2008. - № 1. - С. 315-324.

- Abilkhasimov Kh.B. Peculiarities of formation of natural tanks of Paleozoic deposits of the Caspian wax and evaluation of prospects of their oil and gas. - M.: Akademiya Yestestvoznaniya, 2016. - 244 p.

- Ахметкалиева Г., Шестоперова Л.В. и др. Новая перспективная зона нефтегазонакопления в палеозойских отложениях на южном склоне Гурьевского свода // Актуальные проблемы геологии и нефтегазоносности южной части Прикаспийской впадины: мат-лы Первой Международной геологической конференции «АтырауГео-2011» (Атырау, 5-6 сентября 2011 г.). - Общество нефтяников-геологов Казахстана (ОНГК), 2011. - С. 87-88.

- Исенов С.М., Караулов А.В. Технологии мультифокусинг и дифракционный мультифокусинг — новый уровень геологического изучения подсолевых карбонатных резервуаров в Прикаспийской впадине // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - № 22-23-24. -С. 14-15.

- Исказиев К.О., Адилбеков К.А., Исенов С.М. Повышение качества сейсмического изображения при изучении глубоких палеозойских структур // Нефть и газ. - 2018. - Т. 103. - № 1. - С. 52-64.

- Исенов С.М. Проблемные вопросы и пути повышения эффективности сейсморазведки // Нефть и газ. - 2021. - Т. 122. - № 2. -С. 47-75.

- Трофимов В.А. Глубинные региональные сейсморазведочные исследования МОГТ нефтегазоносных территорий. - М.: ГЕОС, 2014. - 202 с.

- Куандыков Б.М., Волож Ю.А., Антипов М.П. и др. Каспийский регион: проблема поисков углеводородов на больших глубинах, возможные пути ее решения // Труды ОНГК. - Алматы, 2014. - Вып. 4. - С. 20-33.

- Куандыков Б.М. Освоение больших глубин // Нефть и газ. - 2015. - № 11. - С. 36-38.

- Ажгалиев Д.К., Джагпаров Ж. Прогнозирование перспективных объектов в палеозойском комплексе Западного Казахстана по геофизическим данным // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук. -2018. - № 3. - С. 240-249.

- Ажгалиев Д.К. Девонские отложения — перспективное направление поисковых работ на нефть и газ в Прикаспийском бассейне // Георесурсы. - 2017. - Т. 19. - № 2. - С. 111-116. DOI: 10.18599/grs.19.2.4.

- Антипов М.П., Парасына В.С., Быкадоров В.А. и др. Прикаспийская впадина: тектонические события и седиментация на рубеже раннего-среднего карбона, формирование нефтегазоносных резервуаров // Геотектоника. - 2019. - № 3. - С. 61-78. DOI: 10.31857/ S0016-853X2019361-78.

- Матлошинский Н.Г. Нефтегазоносность девонских отложений Прикаспийской впадины // Нефть и газ. - 2013. - № 3. - С. 77-91.

- Соловьев Б.А., Немцов Н.К., Обрядчиков О.С. и др. Модель геологического строения Арман-Елемесской зоны поднятий на юго-востоке Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. - 1989. - № 2. - С. 22-26.

- Турков О.С., Николенко В.П., Волож Ю.А. и др. Опыт прогнозирования зон развития неантиклинальных ловушек в подсолевом комплексе юго-востока Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. - 1992. - № 7. - С. 12-16.