Структурные исследования современной российской экономической школы: основные подходы и перспективы

Автор: Сухарев О.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

В экономике за последнее столетие наблюдается увеличение скорости структурных изменений. Поэтому усилия экономистов по изучению различных структурных феноменов интенсифицируются, и одним из интегральных результатов такой работы можно считать формирование и развитие теории структурной динамики. Целью настоящего исследования выступает выделение и анализ основополагающего вклада современной российской школы структурных исследований, раскрытие содержания основных положений теории структурной динамики и оценка перспектив исследования структурных изменений и проблем управления ими. Методологию составляют методы таксономии и обобщения, сравнительный и морфологический анализ, сопоставление альтернатив, включая обзор научных работ по структурным изменениям. Результатом исследования является позиционирование вклада современной российской школы структурных исследований в описание, объяснение, моделирование и оценку структурной динамики экономики, выяснение преимуществ и недостатков созданных подходов, моделей, методов оценки структурных сдвигов. Показаны варианты применения структурного анализа к различным экономическим системам, общие недостатки индексного и других методов оценки сдвигов, выделены три группы направлений исследований, охватывающие основной пласт научных работ, посвященных: исследованию структурных изменений на базе макроагрегатных и макроструктурных моделей, вытекающие из подхода Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Л.В. Канторовича и В.В. Леонтьева; измерению структурных сдвигов; теоретико-терминологическим уточнениям и обоснованию отраслевого приложения отдельных моделей и методов. Наличие труднопреодолимых ограничений в рамках каждой группы закономерно приводит к необходимости формирования и развития теории структурной динамики, которая создает перспективу для такого рода исследований, особенно в трактовке устойчивости структурных изменений. В статье обосновано, что управление структурными изменениями необходимо рассматривать на разных уровнях экономической организации, с учетом рекурсивности не только систем, но и самого управления, учитывающего исходное состояние экономики, цели по изменению структуры, динамику системы, управляющие параметры и координацию. В условиях стагнации акцент на приоритеты развития и стимулирование растущих направлений может ухудшить структурную конфигурацию экономики, что обернется не увеличением, а понижением темпа роста. Перспектива сводится к дифференциации методов управления, оценке силы применяемых инструментов по структуре и по макроцелям, что способна обеспечить теория структурной динамики.

Экономическая структура, экономический рост, структурный анализ экономики, институциональная структура, количественные и качественные оценки экономической структуры, структурные изменения, индексный метод, параметр структурной независимости

Короткий адрес: https://sciup.org/147246857

IDR: 147246857 | УДК: 330.8 | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-1-5-26

Текст научной статьи Структурные исследования современной российской экономической школы: основные подходы и перспективы

Российско-советская экономическая школа [1] внесла определяющий вклад в мировую науку и известна своими модельно-математическими достижениями в решении задач оптимального распределения ресурсов [2], прогнозирования темпов и факторов экономического роста [3], применения прямого и обратного методов планирования с использованием соответствующих показателей и моделирования связей [4], построения моделей пространственного развития многорегиональной, неоднородной экономики [5], расчета межрегиональных эффектов [6]. Созданные заделы позволили, например, в наши дни разработать теорию эндогенного роста на основе уравнений математической физики [7] и мн. др.

Однако имеется еще одно магистральное направление экономической науки, в котором советской и современной российской школами получены фундаментальные результаты – это системно-структурный анализ и его прило- жения в различных областях исследований хозяйства1. Данное направление может быть представлено в виде трех основных групп научных работ, исследующих:

-

1) структурные изменения экономики на различных временных интервалах с помощью макроструктурного анализа. Он включает длинные волны конъюнктуры [8–10], метод «затраты – выпуск» [11] и вытекающую из него модель многоуровневой экономики [12] и цен единого уровня [13], технологические уклады [14], генерации валового внутреннего продукта [15], социоконфигурации и синергетические модели крупномасштабной системы [16; 17], эволюционные модели, описание институциональных изменений (дисфункций), модели роста со структурными параметрами [18; 19]. Применение структурного анализа позволяет дать оценку влияния, прогноз предстоящих изменений структуры экономики, выработать инструменты управления [20]. Данная перспектива вполне достигается за счет комбинирования моделей В. Леонтьева и Л. Канторовича [2; 11; 20].

Так, благодаря теории больших волн [8] и шумпетерианской теории развития [21; 22] удалось разработать самостоятельное научное направление – теорию технологических укладов и долгосрочных технико-экономических изменений [14], описывающих структурные сдвиги в хозяйственной системе с позиций влияния научно-технического фактора [23; 24]. Влияние институциональных структур на экономические изменения на длительном интервале стало приниматься во внимание современной российской школой в последние двадцать лет, в основном в русле традиционного нортоновского подхода [25; 26];

-

2) измерение структурных сдвигов (индексный метод, модельные подходы к описанию) для сравнительного анализа различных экономических систем, а также оценки связи экономического роста как центральной цели развития с изменением экономической, технологической, региональной структуры или

- применения этих индексов для оценки изменений отраслевой структуры и др. [27–33];

-

3) теоретические возможности изучения экономической структуры, вводимый терминологический аппарат2 , оттенки представлений

-

2 Отметим, что для современной российской школы характерно излишнее, на взгляд автора, увлечение терминологическими спорами, довольно часто неоправданными и бесплодными. Это относится к терминам «структурные изменения» и «структурные сдвиги», их нормативному обозначению. Такие определения всегда условны, поскольку рукотворны и отражают позицию исследователя, его взгляд, не более того. Они не могут быть объективными. Уточнение формулировок может стать бесконечным. Однако с позиции русского языка слово «сдвиг» трактуется как значительное изменение в состоянии, а слово «изменение» – как «перемена» вообще, «делание иным» ( Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1984. С. 209, 614). Это означает, что для «структурного изменения» неважно, на какую величину произошло изменение, важен лишь факт перемены как таковой (в том числе и качественной). Таким образом, приложение этих трактовок к «структурным изменениям» и «структурному сдвигу» дает основание считать, что должна присутствовать разница в этих понятиях и их отождествление не вполне корректно [34, c. 265–267]. Чем короче отрезок времени, тем значительное изменение регистрируется со всей очевидностью. Это не отменяет того, что на длительном интервале изменения структуры также могут оказаться весьма значительными. Кстати, на очень малом отрезке времени изменение структуры может оказаться совсем небольшим (структурное изменение). Другими словами, время изменения весьма важно при исследовании структурных изменений и сдвигов. Более того, в работе [31], как и в более ранних трудах, отмечалось, что «структурный сдвиг» – это именно значительное изменение структуры в обозримом периоде – относительно непродолжительном интервале. Структурные изменения – это перманентные перемены, причем обладающие свойством накопления и провокации сдвига, охватывающие более длительные отрезки времени. Существует и количественная, и качественная сторона структурных изменений и сдвигов. Причем этот момент задолго до российских авторов отметил Й. Шумпетер, представляя экономическое развитие исключительно посредством смены структур («созидательное разрушение»), когда новая комбинация, появляясь дискретно, разрушает старую комбинацию (скачок, сдвиг в структуре), революционизируя ее изнутри [21, c. 461–462]. Именно непобедимая триада в виде неопределенности, новизны и скачка делает трудно предсказуемыми и перманентными изменения структур [Там же. С. 843]. В связи с приведенными аргументами в работе [34, с. 266] противоречиво и поэтому неверно указывается, что автор отождествляет понятия «структурное изменение» и «сдвиг», в то время как на следующей

о сдвигах, изменениях, качестве структуры, сравнительные возможности разных подходов к изучению влияния структурных изменений на экономику, типологические характеристики, изучение отдельных структур, имеющих самодовлеющее значение для экономики или ее элементов, применение различных методов сравнительной оценки структуры сектора, отрасли, региона [34–36].

Указанные направления, интегрирующие совокупность научных работ по каждому из них, во многом проникают одно в другое, так что четкой границы, конечно, не существует. Хотя отдельные работы рассматривают те или иные аспекты весьма рельефно, акцентируя внимание на измерении [6; 13; 27; 30] либо обзоре концептуальных подходов [35], структурной политике [37], сравнительном анализе структурных сдвигов и применении известных методов [36; 38–40]. В других исследованиях решается задача разработки новых инструментальных методов оценки структурных изменений [27–31] либо разработки теории многоуровневой экономики [12], теории реструктуризации, структурной динамики [18; 19].

В своей совокупности перечисленные научные исследования создают определенный пласт работ3, развивающих теорию структур- странице [34, c. 267] удивительно верно приводится авторское видение разницы сдвига и изменения. Сравнительный анализ с ошибками и отождествление позиций исследователей, когда они явно не совпадают, означают высокую степень недостаточности обзора. Что касается утверждений об изменении качества в ходе структурных изменений и сдвигов, они не могут не совпадать ни у кого из современных российских исследователей, поскольку еще Н.Д. Кондратьев [8] говорил о необратимых и обратимых изменениях, предполагая, что необратимость и означает однозначное изменение качества экономики. Что касается количественных пропорций, то они вполне могут быть когда-либо восстановлены, что следует из решения задач развития, например индустриализации [19]. Таким образом, точка зрения Шумпетера – Кондратьева вполне определенно позволяет говорить о том, что структурные изменения как перемены в отношениях и пропорциях на довольно продолжительных отрезках времени и сдвиги как значительные изменения на возможно меньших интервалах приводят к изменению качества экономики и ее структуры, задаваемой отношениями агентов, институтов и пр.

-

3 Разумеется, в список литературы включены далеко не все известные работы. Их число настолько значительно, что только их перечисление могло занять весь объем настоящей статьи. Для рассмотрения были отобраны наиболее яркие, с авторской точки зрения,

ной динамики экономики. В ее формирование современная российская экономическая школа внесла определяющий вклад [2–5; 8; 10; 12–15; 18–20; 23; 24; 27–40], причем в развитие как собственно теории, методологии, так и методов измерения4 структурных сдвигов и решения проблем управления с учетом структурных и институциональных факторов.

Сказанное позволяет сформулировать цель настоящего исследования как изучение общего вклада российских экономистов в теорию структурной динамики с выявлением положительных и отрицательных моментов созданного теоретического каркаса, а также, что особенно важно, выяснением перспектив развития данного теоретического направления. Для достижения указанной цели рассмотрим возможности структурного анализа, определим приложения теории структурной динамики [18] и оценим потенциал управления структурными изменениями в виде формируемой и проводимой структурной политики, что и составит перечень решаемых задач. Методологию охватывает таксономический анализ, метод обобщений и сравнительный анализ осуществленных разработок, а также морфологический анализ, позволяющие выявить основные проблемы и перспективы развития структурных экономических исследований современной российской школы.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМЫПРИМЕНЕНИЯ

Структурный анализ экономики лежит в основе структурных исследований, сводится к выделению структурных элементов сложной системы разного уровня организации для того, чтобы описать и объяснить функционирование этих отдельных элементов и состоящей из них системы за счет раскрытия изменяющихся связей, пропорций, выявляя закономерности их взаимно детерминируемой динамики [31; 41]. Он предполагает использование количественных методов измерения и оценку качества структуры, использует прямые методы измерения и модельный подход. Экономические структуры разнородные, поэтому структурный анализ важен для сравнительной оценки их развития, включая эффективность функционирования и экономической политики. С его помощью можно проверить отдельные закономерности, уточнить применение экономических теорий [41]. Изменение структур заложено в основу развития, в то время как непонимание свойств этого развития, возникающее без структурного анализа, снижает эффективность адаптации к изменениям и проводимой политике.

Структурные изменения (сдвиги) могут быть управляемыми, реализуемыми в ходе реформ или под воздействием стандартных методов экономической политики, либо неуправляемыми, возникающими в силу складывающихся в экономике пропорций и институтов, влияющих на распределение ресурсов и дальнейшие изменения структуры. В действительности оба вида структурных изменений (сдвигов) переплетены и детерминируют друг друга. Поэтому познание таких сложных связей требует применения широкого набора методов структурного анализа. Наличие большого числа структур обеспечивает приложение этих методов, исследующих структуру национального богатства страны, регионов, секторов, популяций, технологий, а также институциональную, демографическую, ментальную и другие структуры. Перечисленные области довольно стереотипны5. А вот структура времени, самого важного экономического ресурса, в частности для измерения развития [42], не так часто рассматрива- ется в экономических исследованиях и в поле применения структурного анализа.

Структурный анализ строится на макро-агрегатном и макроструктурном модельном подходе, а также их совмещенном применении, предполагает эмпирические исследования с оценкой релевантных параметров – структурных показателей, или коэффициентов. Эти три связанных направления развития данного анализа, конечно, предполагают применение таксономического метода (выделения структур) и значительный блок по измерению структурных параметров для количественной характеристики, а также разработку вопросов оценки структурного качества экономики. Рассмотрим наиболее рельефно различимые проблемы применения в рамках каждого из трех основных подходов.

Теории и модели экономического роста [43; 44] неоклассического типа практически не принимали во внимание особенности структурного построения экономики, которые, собственно, и составляют базовое условие для роста. Эволюционная школа, критикующая ортодоксию по многим аспектам, тем не менее активно не предъявляла такую претензию, хотя сама использовала структурный анализ в качестве базового метода разработки собственных модельных подходов [9; 12; 14; 15; 22; 24]. Вместе с тем проектируемые модели, идущие в русле теоретических представлений о длинных волнах, имели макроагре-гатный характер [10]. Другие модельные подходы, следующие в русле метода «затраты – выпуск», справедливо относимого к мощному структурному методу анализа экономики [11], скорее, можно отнести к макроструктурным моделям6, которые дают архитектурный образ экономики [5; 6; 12; 20; 28]. Системные модели в рамках российской системно-интеграционной теории [45] сочетают признаки двух указанных типов. В них обычно выделяют некие агрегаты (объект, процесс, проект, среда) и посредством связей между ними представляют функционирование системы. Тем самым структура складывается из названных агрегатов, а сам подход применяется при моделировании предприятий7 и систем крупного масштаба – регионов, стран. Вместе с тем сложность самих агрегатов воспроизводит трудности модельного представления, а затем и переноса результатов в область управления8. Теория регуляции (французская школа)9 также формирует макроагрегатный подход, применимый в области формирования макроэкономической политики. При этом она не прибегает к представлениям о длинных волнах, но учитывает циклическую дидинамику [46, c. 102] и структурную композицию экономики в виде различных институциональных форм (отношения найма, формат конкуренции, международное участие, режим накопления и регуляции). Благодаря этому удается дать некую характеристику экономических механизмов регуляции в аспекте решения проблем роста, занятости и инфляции для преодоления выделяемых четырех видов кризиса (внешнего, частичных нарушений в регуляции, режима регуляции в целом и режима накопления и регуляции), имеющих структурные следствия10 [46, с. 161–

-

192] . Отражение структурных связей по выделяемым агрегатам экономики обеспечивает синергетическая экономика, акцентируя прямые и обратные влияния [16].

Каждый тип указанных моделей обладает своим списком недостатков (как и достоинств) и не может абсолютизироваться, несмотря на то что предоставляет полезную информацию о возможных взаимосвязях между элементами экономической системы, позволяет дать сценарно-прогнозные оценки экономической динамики. Покажем некоторые ограничительные нюансы макроструктурного подхода по методу «затраты – выпуск» [5; 11; 20], макроагрегатного – по логистической волновой модели конкуренции двух технологий [10] и макрогенераций [15], а также методических инструментов структурного анализа – по ставшей стандартной методике измерения структурных сдвигов [27; 29; 31].

Метод «затраты – выпуск», используемый в планировании макроэкономической политики различных стран, как способ структурного анализа требует развитой статистики, подготовки данных, что сопряжено с обучением персонала и затратами на обработку информации. Кроме того, требуется обеспечить точность измерений и трактовку отдельных показателей, а также вариантов расчетов (сценариев11). Учитывая, что применение методов структурного анализа всегда связано с тем, как выделена исследуемая структура, а метод «затраты – выпуск» полностью базируется на таком выделении отраслей и секторов, возникает сложность сопоставления по причине разницы в выделении экономической структуры для сравниваемых стран. Используемые стоимостные оценки также порождают некоторые искажения, которые находят отражение и в технологических коэффициентах, а информация по прибыли и ценам может оказаться весьма неточной. Конечный спрос в модели «затраты – выпуск» обычно либо задан, либо сценарным образом изменяется, что дает варианты решения задачи по структуре выпуска и затрат на него, то есть речь идет о зависимости производства от конечного спроса. Динамический вариант модели предполагает [18, c. 139–140] связь последующего и предыдущего выпуска и спроса. Оценка затрат по Леонтьеву происходит посредством сопоставления эффектов технологического сдвига по двум технологиям [11, c. 38], который и представляет собой не что иное, как структурный сдвиг. Когда метод дает набор вариантов, то возникает проблема выбора сценария, который окажется наиболее правдоподобным. При этом трудоемкость и результативность применения такой модели в управлении в зависимости от перечисленных обстоятельств может понижаться, хотя прояснить структурную картину экономического развития на каком-то интервале она позволяет [18].

Важно отметить, что структурный анализ играет роль вспомогательного метода планирования действий, получения представления о взаимосвязях и картине развития экономики по ее структурным элементам. Он предназначен для того, чтобы достигать целей развития, подбирать для этого инструменты, причем цели развития обычно не формулируются применительно к структуре. Органы управления весьма нечасто формируют планы с точки зрения движения к какой-то структуре экономики, то есть целеполагание для экономической структуры, по сути, сегодня не применяется.

Макроагрегатный подход в моделировании роста и развития может применяться без учета структурных элементов [3; 7; 17; 44], но может приобретать форму агрегированного представления экономики в виде взаимодействующих элементов [10; 14; 15]. В этом случае вводится набор генераций ВВП либо рассматривается наложение волн, представленных технологиями, или взаимодействие технологических укладов. Первый шаг в подобных моделях и теориях – получить агрегацию по набору элементов системы, второй – исследовать взаимодействие выделенных (полученных) агрегатов.

Соответственно, точность и обоснованность выделения агрегатов во многом предопределят результаты анализа. Кроме того, будет влиять адекватность модели, связывающей агрегаты и формирующей правила взаимодействия, влияния их друг на друга. Если в таких моделях управление рассматривается как экзогенный фактор, то прямые и обратные связи между элементами такой экономики не описывают подлинных реакций воздействий. Исходные допущения формализации также могут обесценить прилагаемые аналитические усилия.

В частности, если выделено N генераций ВВП, то как такое выделение соотносится с видами экономической деятельности и отраслями и насколько обоснована сама цифра выделения [15]. Если вводится выбытие капитала генераций и создание капитала для новой генерации ВВП, то насколько возможно отвлечение капитала новой генерацией. Отметим, что экономика, описываемая генерациями ВВП, становится зависимой не только от их выделенного (нормативно) числа, но и от момента возникновения, потенциала, частоты появления. Помимо этого, существенное значение имеет содержание процесса «созидательного разрушения» и «комбинаторного наращения», а также общая величина ВВП и исходных факторов его воспроизводства.

Перечисленные аспекты задают высокую неопределенность модельной ситуации, разрешить которую можно условно вводом допущений, отсутствующих на практике. Модели, использующие только идею «созидательного разрушения», пренебрегающие «комбинаторным наращением», когда новая комбинация терпит фиаско, стимулируя старую комби-нацию12 [19, c. 217–233], либо появляется в виде синтеза нескольких старых комбинаций, примитивно представляют не только технологическую, но и экономическую эволюцию [19]. Модели, использующие физические аналогии, в частности интерференцию волн [10], не принимают во внимание, что интерференция – это явление наложения волн в конкретное время, когда амплитуда колебания увеличивается или уменьшается. Применительно к экономике: если колеблется какой-то параметр и эти колебания составляют длинную волну, интерференция будет подразумевать ситуацию, когда иные параметры также подчиняются логике длинной волны и проблема сводится к тому, как эти волны влияют друг на друга. Однако их идентификация происходит на участке времени, который экономика уже прожила, следовательно, интерференция, если она присутствовала, уже состоялась и учтена в отображении волны. Если возникают новые комбинации (технологии) и они влияют на прошлые технологии, то их возникновение уже не может изменить те колебания, которые зафиксированы в прошлом13. Они изменяют дальнейший колебательный процесс по старой комбинации (технологии), хотя она вполне приобретает больший на развитие ресурс. Это происходит не только (иногда и не столько) за счет улучшающих инноваций, но и за счет распределительного структурного эффекта, возникающего при этом в экономике, обеспечиваемого пропорциями и связями между элементами14.

Развитие новой комбинации (отраслей, технологий) зависит как от состояния прошлых комбинаций и отвлечения ресурсов от них, так и от синхронного создания или расширения ресурса под новые комбинации. Иными словами, новая комбинация не возникает сама по себе, а сразу, как стартер, запускает новую ресурсную комбинацию, обслуживающую возникающие отрасли или виды деятельности на новых технологиях. Данное объяснение абсолютно не стыкуется с моделью «созидательного разрушения», предполагающей только переключение ресурсов и спроса со старых на новые возможности. Подобные модельные упрощения, конечно, имеют мало общего с изменяющейся экономической реальностью. Усиление позиций старых комбинаций при появлении новых не является интерференцией, даже если некие параметры этих комбинаций обнаруживают длинноволновую динамику, хотя бы по причине того, что картина их эволюции все равно остается разной, а взаимовлияние изменяется и часто ослабевает с течением времени. Кроме того, появляющиеся новые технологии сохраняют старые технологии, так как без них невозможно представить в целом технологический процесс. Этот эффект технологического дополнения лишает смысла раздельное рассмотрение колебаний некоторых параметров, связываемых с одной и другой техноло-гией15. Сложность эффектов технологического замещения и дополнения, а также отсутствие инженерной подготовки экономистов позволяют создавать «умозрительную экономическую реальность», способную привести к неверным выводам и решениям, объяснениям структурно-технологических изменений и проведению научно-технической политики.

Таким образом, макроагрегатные и макроструктурные модели обладают весьма существенными недостатками, а диапазон их применения иногда задан исходными формулировками. Поэтому далеко не всегда это позволяет получить структурную картину развития экономики или обосновать меры политики. Для решения указанной задачи применяют не столько модельные, сколько эмпирические методы структурного анализа. Они позволяют оценить величину структурного сдвига, получить динамическую картину изменения структуры, связать изменение структуры с экономическим ростом, решением задачи индустриализации, выявить релевантные факторы структурной динамики. Эти методы, явно более доступные в изучении и применении в сравнении с сугубо модельными подходами, имеют вид прикладных измерительных методик или расчетно-эмпирических моделей, сводимых к количественной оценке набора параметров. Они оказываются часто и более полезными с точки зрения идентификации, диагностики проблем развития, а также обоснования мер структурной, инвестиционной, отраслевой политики [27–31]. Однако и с их применением имеются некоторые объективные трудности, которые необходимо преодолевать за счет развития, применения различных аппаратных средств, совершенствования измерений.

Например, методика, которой многократно следовал и автор статьи [30; 31], определяющая параметры структурного сдвига (массу, если продукция замещаемая, институциональные ограничения могут не позволить направить все ресурсы на расширение второй технологии. Несмотря на объективные ограничения данной модели, она является полезной демонстрационной разработкой, предложенной членом-корреспондентом РАН В.Е. Дементьевым, и дополнительно поясняет модель взаимодействия и конкуренции новых и старых комбинаций (технологий) в рамках развивающегося неошумпетериан-ского подхода, что отражено автором на моделях оптимизационного класса [19].

скорость, эффективность как отношение массы к величине затрат, вызвавших структурный сдвиг) и отражающая статику16 структурных изменений, обладает весьма существенными недостатками. Они присущи и иным индексным методам оценки структурных сдвигов, включая и индекс, применяемый в рамках Экономической комиссии ООН, для оценки изменений структуры экономики отдельных стран и Европы в целом [9, c. 98].

Во-первых, увеличение массы структурного сдвига фиксирует только изменение доли структурного параметра относительно базового периода, но не позволяет само по себе дать оценку причин и качества этого изменения. Например, фиксируется более высокая доля структурного показателя, но для экономики не является хорошим исходом увеличивать далее этот сектор, в частности сырьевой или сервисный. Если оценивается эффективность как отношение массы к затратам, то при той же величине затрат эффективность выше в том случае, когда больше масса, но в таком случае данный исход должен быть желательным для экономики. Если он нежелательный, то получается, что формально эффективный структурный сдвиг по количественному изменению назван эффективным, а такой исход нежелателен для экономики с точки зрения целей ее развития и стратегического плана.

Во-вторых, если оценивается эффективность сдвига, проблема оценки затрат, которые связывают именно с таким сдвигом, выступает на первый план. Причинно-следственная связь в этом случае должна быть доказана, ведь нельзя принимать в расчет все инвестиции, либо все текущие операционные затраты, либо их сумму. Нельзя потому, что отсутствует достоверный ответ, как именно они вызвали изменение структуры, выражающееся в смене отношений между ее элементами, связей, пропорций и т.д. Как было отмечено, количественная оценка эффективности и содержание структурного сдвига (степень его полезности для развития экономики) могут расходиться, сохраняя измерительную проблему оценки эффективности сдвигов нерешенной.

В-третьих, как учесть малые изменения, накопление которых может обладать кумулятивным эффектом, обеспечивающим позитивный или негативный структурный сдвиг для данной экономики или ее элементов?

Кроме того, эффективность, как и величина массы сдвига, зависит от времени. Значит, производимые оценки также детерминируются тем отрезком времени, на котором рассматривается ситуация и принимаются решения.

Трудность применения различных методов оценки, индексов структурных сдвигов возникает еще и в связи с тем, что конфликт старой и новой структуры воспроизводит так называемый структурный кризис [9, c. 86]. Во многом структурные изменения порождаются технологиями и вводимыми институтами из-за осуществления институциональных коррекций. Однако структурный кризис выражается в сдвиге, но он на каком-то отрезке может показать отсутствие эффективности, так как она методически определяется по соотношению массы сдвига и затрат на него, при всех недостатках такого определения. Структурный кризис считается преодоленным, когда число растущих секторов или отраслей экономики преобладает, то есть его преодоление связывают с ростом, а наличие – со стагнацией или рецессией, когда преобладают депрессивные или стагнирующие элементы системы.

Таким образом, несмотря на высокое значение структурного анализа в развитии экономических исследований, сохраняется необходимость преодоления обозначенных основных проблем его применения, особенно в приложении к экономической политике. Данная потребность может быть удовлетворена за счет разработки теории структурной динамики экономики, перспективу которой оценим в следующем параграфе.

ТЕОРИЯ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ – ПЕРСПЕКТИВА

Современная российская экономическая школа, развившаяся на масштабном фундаменте прошлых работ [2–5; 8; 11–13; 23], внесла значительный вклад в формирование теории структурной динамики экономики [10; 14; 15; 18–20; 24; 27–40]. Нужно отметить, что отдельные работы либо были напрямую посвящены именно этому вопросу [18; 19], либо предполагали совершенствование методического аппарата [28–31; 38–40] измерения структурных сдвигов и развития уже созданных подходов в рамках комплексной методики оценки структурных изменений в отраслевом разрезе [38–40]. Тем самым указанные работы [38–40] обеспечили применение теоретических разработок российской школы [18; 19; 30; 31; 37], позволили показать высокую полезность предлагаемых методов оценки структурной динамики в рамках отраслевого и сравнительного странового анализа.

Теория структурной динамики изучает изменение соотношения между элементами рассматриваемой системы и скорость их движения, причины динамики, их взаимное влияние и этим отличается от структурного анализа, который при этом тоже широко использует. В рамках этой теории ставится задача оценки вклада в динамику (рост) всей системы каждого из ее структурных элементов, исследование условий и факторов динамики отдельных элементов и данной системы в целом [18, c. 10–11], выяснение причинноследственных связей и закономерностей.

Обобщая приведенную литературу, можно выделить следующие перспективные направления исследований в рамках теории структурной динамики – основополагающие задачи:

-

- определение влияния структурных элементов на экономическую динамику всей системы (включая и качественные оценки), задаваемую изменением агрегированных показателей – валового внутреннего продукта, национального дохода и др.;

‒ оценка вклада структурных элементов экономики в темп экономического роста;

‒ установление связи доли (размера) элемента экономики и его темпа роста с уточнением того, что влияет на вклад в общий темп роста – размер элемента или его динамика;

‒ обеспечение устойчивости структурной динамики экономики;

‒ определение чувствительности каждого элемента экономики к инструментам проводимой экономической политики (размера и скорости);

‒ прогнозирование структурной динамики и планирование структурных пропорций экономики;

‒ обеспечение связи экономического роста (темпа экономики) и сложившейся, а также изменяемой экономической структуры [18, c. 18–19].

Экономика при использовании макроаг-регатного подхода может быть задана характеризующим ее динамику параметром – валовым внутренним продуктом. Однако этот параметр может быть представлен различными структурами, в частности расходов, доходов, секторов, видов хозяйственной деятельности, добавленные стоимости которых в сумме дают ВВП. Аналогично при исследовании национальных проектов может выбираться общий объем ресурсов, распределяемых по ним, и тогда структура национальных проектов будет представлена как этим распределением, так и охватываемой национальными проектами структурой отраслей или секторов, видов деятельности и регионов страны. Таким образом, возможность различного представления одного и того же структурного параметра создает системные оттенки применения обозначенных положений теории структурной динамики.

Одной из основополагающих задач выступает обеспечение устойчивости структурной динамики экономики. Обычно эту задачу упускают при обсуждениях структурной политики, не говоря уже об измерениях структурных сдвигов. По существу, практически все приводимые здесь научные источники не прибегают к такой постановке. Хотя сама по себе идея обеспечить устойчивость структуры лежит на поверхности, потому что если структурная политика или иные виды политики дестабилизируют структуру, то очевидной становится потеря качества развития и динамики.

Под устойчивостью структурной динамики, на наш взгляд, следует понимать не сохранение структуры17, то есть долей элементов системы, а поддержание приемлемого вклада элементов системы в общий темп экономического роста – при некоем допу- стимом изменении структуры. В качестве цели экономической политики может, конечно, выступать необходимость придания каким-то элементам большего динамизма, что должно отразиться и на вкладе в общий темп роста в сторону увеличения, следовательно, способствовать повышению экономической динамики системы. В таком случае с теоретической точки зрения устойчивость структурной динамики означает поддержание этого достигнутого целевого темпа и возврат к нему при возможных отклонениях в ходе динамических изменений.

В полной мере успешные попытки связать структурные изменения с ростом принимались современной российской экономической школой. В частности, вводился коэффициент структурной эластичности выпуска и оценивалась связь индекса структурного сдвига с индексом изменения выпуска [28]. Однако измерительный аспект при этом явно преобладал над необходимостью формирования теории, применялся индексный метод, который сам по себе имеет указанные недостатки. Кроме того, процедурная сложность формального представления, а также ввод добавочных взглядов о «структурном цикле» отнюдь не упрощали процедуру оценки. Вместе с тем стоит отметить высокую полезность данной разработки [28]. Была также создана теория реструктуризации [19], а затем и основные положения теории структурной динамики [18; 30; 31], которые, придавая важность измерительной части, признавая необходимость различных методик оценки структурных сдвигов [28; 29; 32; 33; 35; 36], создают тем не менее общую методологию и теоретический каркас для исследования и – что важно – управления структурными изменениями [30; 31]. Данные теоретические разработки позволяют построить некоторые простые модели реструктуризации, использовать аппарат оптимизации релевантных функций, дающих характеристику развития (дохода и риска)18, а также обозначить расширенную (комплексную) методику исследования структурных изменений19 и оценки структурных сдвигов по вводимому коэффициенту структурной независимости и закрытости системы20 (при участии иных известных параметров оценки сдвигов). С их помощью [30] далее удалось выявить результативность управления экономической структурой, причем и в отраслевом разрезе, показать необходимые коррекции проводимой экономической политики.

Ценно отметить, что у этого подхода обнаружились последователи21, которые на отраслевом уровне применили указанные разработки автора [18; 19; 30; 31; 38–40].

Таким образом, положения теории структурной динамики обретают методическую форму и не только применяются для исследования изменяющейся ситуации посредством структурного анализа, но и дают полноценный выход в области управления структурными изменениями и развитием экономики.

Зарубежные исследователи [47–53] в основном обращают внимание на изучение структурных проблем развития прикладного свойства. В частности, выясняется влияние различий в заработной плате на изменение отраслевой структуры ВВП и занятости [47], влияние структурных реформ на рынке труда на уровень доходов и их распределение [48]. Кроме того, отмечается низкий уровень привлечения анализа структурных изменений в современные теории роста, а также трудно- сти инкорпорирования представлений о структуре в исследование экономической динамики [49]. Агрегатные модели доминируют над структурными, однако и сложность оценки структурной динамики также порождает трудности подобного инкорпорирования. Решения находят более легким путем, так что трудный путь отвергается автоматически. Это равносильно принципу презумпции теории, когда принимается та теория, которая объясняет больше и лучше меньшими средствами и более простыми построениями. Невзирая на то что возрастающая диверсификация отражает структурные изменения [50], темп их в глобальной экономике [51] увеличивается. Это изменяет требования к промышленной политике, сосредоточивающейся на необходимом повышении производительности, и стимулирует дальнейшие шаги экономистов.

Поэтому исследовательская задача оценки влияния структурных изменений на рост (растет в конечном счете изменяющаяся экономическая структура) резко актуализируется. Так, К. Ву вводит показатель индекса эффективных структурных изменений, прилагая его к исследованию 19 азиатских стран за 42 года. Вывод сводится к тому, какими должны быть структурные изменения, чтобы повысить производительность, но не как их осуществить.

Итак, несмотря на высокую потребность исследования связи роста и структурных изменений, проблемы управления и разработка методических средств для этого не составляют основного содержательного каркаса по базовым зарубежным работам. Российская экономическая школа, как было показано, преуспела именно в этом, одновременно формируя общий теоретический подход к структурной динамике и осуществляя методические разработки, полезные в управлении.

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИИЗМЕНЕНИЯМИ

В связи с этим выделим наиболее рельефные моменты российских научных работ последних лет, поз- воляющие подтвердить адекватность разработанного аппарата, вытекающего из теории структурной динамики (таблица), применимого в области управления на примере конкретных отраслевых систем.

Некоторые результаты для управления структурными изменениями Some Results for Structural Change Management

|

Автор научной работы |

Объект исследования |

Содержательная сторона, вытекающая из теории структурной динамики [18; 19; 30; 31] |

Прикладной результат [30; 31] |

|

Е.А. Капогузов и др. [38] |

Структура зернового баланса, региональная постановка задачи |

Специфицируют предложенную комплексную методику анализа структурных сдвигов |

По регионам осуществлен расчет условия замещения импорта, параметра индустриализации; рекомендовано активизировать переработку зерна |

|

В.В. Карпов и др. [39] |

Энергосистема РФ, США, Европы и Китая, структура энергетического баланса |

Применяют теорию реструктуризации на отраслевом уровне, учитывая особенности энергетики. Исследуется баланс между ископаемыми и альтернативными источниками энергии по их доле в общем объеме. Осуществляется сравнительный анализ |

Определены стратегия и задачи по позитивному исходу реструктуризации энергетической отрасли, осуществлена оценка альтернативных источников энергии. Применяется в рамках межстрановых сравнений |

|

А.И. Пащенцев и др. [40] |

Структура топливноэнергетического комплекса РФ |

Исследуется коэффициент структурной независимости, строится экономико-математическая модель оптимальной структуры ТЭК РФ [40, c. 30], структурной независимости ТЭК с проверкой по критерию Фишера |

Выявлена несырьевая составляющая ТЭК, значение которой расширяется за счет поставок готовой продукции и замещения импорта. Вид коэффициента структурной независимости изменяют за счет ввода импорта в числитель и знаменатель показателя |

Источник: составлено автором (= compiled by author ).

Из таблицы видно, что применение положений теории реструктуризации и структурной динамики [18; 19; 30; 31], а также развитие методического аппарата позволяют корректировать мероприятия проводимой экономической политики с возможностью выделения в перспективе факторной основы структурной динамики и развития, прогнозирования изменений.

Во-первых, параметр структурной независимости и закрытости сектора или экономики может быть применен к различным объектам и подлежит модификации с учетом отраслевой специфики, что обеспечивает вариантный характер его использования. Он является добавочной и весьма важной с точки зрения управления характеристикой структурных сдвигов, так как позволяет точнее определить их потенциал, направление и устойчивость структурной динамики22, прогнозирование ситуации, дать оценку того, как реализуются различные правительственные мероприятия, планы, проекты и программы.

Во-вторых, апробированный методический аппарат [38–40] позволяет проверить эффективность инструментов экономической политики и выявить влияние структурной динамики на иные параметры функционирования экономики, будь то отрасль, сектор или страна, включая оценку связности показателей структурных сдвигов с уровнем индустриализации, структурной независимости и закрытости.

В-третьих, применение положений данной теории и вытекающего методического инструментария оценки структурных изменений позволяет осуществлять спецификацию положительных условий и факторов для требующейся реструктуризации [19; 31;

ной независимости продемонстрирована структурная устойчивость, в частности на примере машиностроения РФ, применительно к задаче замещения импорта в этой отрасли (подробнее: .

39; 40] как задачи развития. Значит, это обстоятельство обеспечивает применение метода прямого и обратного стратегического планирования как важнейшей функции государственного управления хозяйственным развитием.

Кроме того, указанная методология совместно с известными подходами в области индексного метода оценки структурных сдвигов и их влияния на рост позволяет осуществлять компаративный анализ структуры и ее динамики разных стран и секторов, включая сравнение регионов, а также уточнение характеристик индустриализации и политики замещения импорта [19; 38].

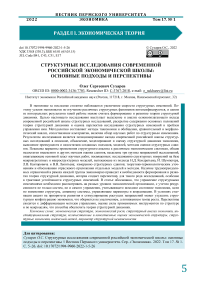

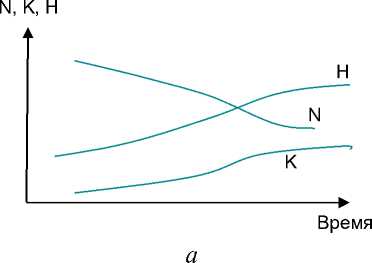

Несмотря на то что обозначенные теоретические положения и вытекающие из них методики имеют достаточную прикладную значимость и апробацию, необходимо отметить, что постановка задачи управления структурными изменениями имеет несколько ракурсов, причем некоторые из них абсолютно не учитываются в области стратегического планирования экономического развития. Так, речь идет о структуре национального богатства ( W ), представленного тремя базовыми компонентами: природно-ресурсным ( N ), физическим ( K ) и человеческим ( H ) капиталом23 . Современное экономическое развитие сокращает первую компоненту за счет увеличения второй и третьей, так что совокупная величина богатства должна возрастать. Однако это возможно до некоторого предела N *, после которого из-за отрицательной связи с величиной физического и человеческого капиталов (рис. 1, б ) может начаться снижение величины богатства.

Таким образом, парадигма роста в экономической политике имеет концептуальное ограничение, но проблема состоит в том, что весьма непросто определить величину N *. Фактические данные подтверждают увеличение и физического, и человеческого капитала. Однако то, что происходит с величиной совокупного богатства, зависит от оценки и методов измерения его компонент.

Конечно, сокращение природно-ресурсной части богатства сначала приведет к замедлению темпа роста физического и человеческого капитала, и только затем дальнейшие изменения в природно-ресурсном элементе вызовут сокращение других компонент богатства. Замедление их роста может еще не повлечь за собой сокращение богатства, а вот снижение по двум или всем компонентам, конечно, приведет к уменьшению его общей величины. Если снижение происходит по двум компонентам – природной части и человеческому капиталу, то это не значит, что не будет регистрироваться экономический рост по валовому продукту. Тем самым структурные изменения в богатстве могут не сразу сказываться на росте и поддерживать экономическую политику роста.

б

Рис. 1. Динамика структурных элементов национального богатства ( а ) и зависимость величины богатства от природной его компоненты ( б )

-

Fig. 1. Dynamics of the structural elements of national wealth ( a ) and dependence of wealth on its natural component ( b )

Приведенная макроструктурная постановка задачи управления по критерию богатства показывает высокую сложность решения. Из нее вытекает необходимость такого роста физического и человеческого капитала, который не слишком сильно сократит природно-ресурсное богатство и позволит отдалить приход точки N *.

Отраслевое управление по структуре может быть представлено в рамках теории струк- турной динамики по индексу конфигурации экономической системы, заданной растущими и депрессивными видами экономической деятельности – секторами [31, c. 54–55].

Если принять, что g – число растущих видов деятельности, d – число нерастущих, а в сумме они дают полный набор видов деятельности или секторов, то можно ввести структурный индекс конфигурации [16] экономики: x = ( g – d ) / ( g + d ). Структурная конфигурация улучшается, если доля растущих видов деятельности увеличивается относительно нерастущих, то есть dx / dt > 0. Если x > 0, то число растущих видов деятельности превосходит число нерастущих, при x < 0 – обратное соотношение. Разумеется, экономическая и структурная политика исходят из того, чтобы обеспечить большее число растущих видов деятельности. Собственно, такая формулировка означает эффективное управление хозяйственной конфигурацией или управление изменяющейся структурой. Число растущих видов деятельности должно превосходить число нерастущих, при этом позитивным исходом является их увеличение. Структурная управленческая постановка сводится к определению параметров политики, влияющих на изменение индекса структурной конфигурации. Записать в формальном виде это можно так: dx / dt = F ( x , z , k ), где z – показатель структурной политики (управляющий параметр) либо затраты на изменение конфигурации, k – показатель координации24 , отражающий изменение мероприятий структурной политики, если их набор точно определен.

Выражение F (x, z, k) выступает функцией регуляции, при этом управляющий параметр может изменяться по собственному закону, который следует ввести или определить исходя из практики управления структурными изменениями для данной экономики. Управляющий параметр показывает то, как переключаются меры политики с поддержки рас- тущих видов на нерастущие. Именно такое переключение происходит на практике, когда осуществляется выбор в рамках программ или проектов развития между растущими и стагнирующими секторами и видами хозяйственной деятельности. Стоит ли стимулировать и укреплять далее растущие секторы, подтянут ли они за собой остальные виды деятельности либо необходимо переключить стимулирование в пользу нерастущих видов деятельности? Задача усложняется, когда нужно стимулировать какую-то часть растущих и какую-то часть нерастущих секторов. Формулировка ее часто осуществляется в терминах «приоритетов», а не стимулирования растущих и нерастущих секторов. Это характерно для проектов и программ развития.

Конечно, применение указанной модели требует ввода правила переключения мер структурной и других видов политики, а также оценки исходного состояния экономики: глубокий спад, начинающийся спад, торможение развития, устойчивый рост. На каждой фазе развития даже правило переключения может быть своим собственным – и это всецело отвечает представленным здесь положениям теории структурной динамики. При этом структурная задача, выражающаяся в увеличении числа растущих видов деятельности в рамках индекса структурной конфигурации, может сохраняться.

Параметр управления z ( t ) будет положительным, когда стимулируются растущие виды деятельности, и меньше нуля – когда нерастущие. Политика может быть двух видов: 1) стимулировать развитие уже растущих; 2) стимулировать нерастущие секторы в ситуации превосходства одних над другими.

В работе [31] обоснованно показано, что в состоянии спада экономики политика стимулирования смещается с растущих видов на нерастущие виды деятельности, что улучшает индекс структурной конфигурации. При этом важно представлять, что произойдет с ростом. Он может ускориться, но в ситуации уже имеющегося роста, когда стимулируются нерастущие виды деятельности, такое управление структурными изменениями может затормозить рост. Таким образом, цель управления структурными изменениями, сводимая только к структурному параметру, является усеченной, так как важна цель роста. Причем важно исходить из изменяющейся структуры богатства.

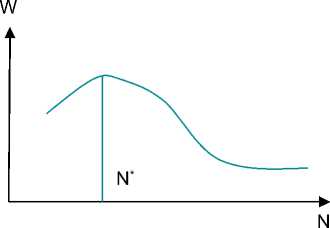

В связи с проведенным анализом важным представляется следующее положение: управление структурными изменениями25 сильно зависит от текущего состояния экономики и ее структуры. Экономический кризис, возникающий по разным причинам, в частности «вирусной атаки», так или иначе провоцирует изменение структурных пропорций. Если до него планировалась некая политика, в том числе направленная на изменение структуры и обеспечение роста, то она обязательно должна быть изменена с учетом новых обстоятельств. Особенно это важно для российской экономики, которая проявляла стагнацию и до «ковидного» кризиса 2020 г. (рис. 2).

Тыс. руб.

OCN^(OCOOM^r(OCOO OOOOOt-t-t-t-t-(N ooooooooooo СЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧ

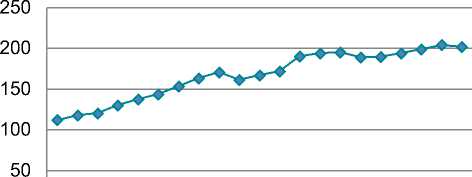

Рис. 2. Величина валового накопления основного капитала РФ на одного занятого, в ценах 2000 г., тыс. руб., 2000–2020 гг.

-

Fig. 2. The value of gross fixed capital in the Russian Federation per employee, in prices of 2000, thousand rubles, 2000–2020

Если с 2000 по 2008 г. валовое накопление основного капитала в ценах 2000 г. возросло более чем в 2 раза, то с 2009 по 2020 г. – не увеличилось даже на 20 % (хотя возрастание отмечено в 2012–2013 гг.), однако далее, к 2020 г., его величина значимо понизилась.

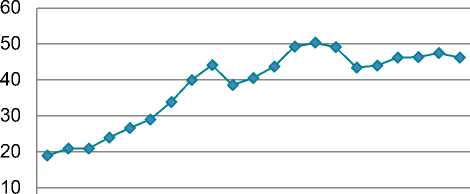

По существу, период с 2009 по 2020 г. зажат в границах от 40 до 50 тыс. руб. основного капитала на одного занятого в ценах 2000 г. (см. рис. 2). Причем параметр колеб- лется от одной границы к другой. Это говорит о том, что капиталовооруженность экономики на более чем 10-летнем интервале практически не увеличивалась. ВВП на одного занятого почти стабилизируется на отрезке 2012–2020 гг. (рис. 3).

Тыс. руб.

осч^оооосч^оооо OOOOOt-t-t-t-t-(N ooooooooooo СЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧСЧ

Рис. 3. ВВП России на одного занятого, в ценах 2000 г., тыс. руб., 2000–2020 гг.

Fig. 3. Russia’s GDP per person employed, in prices of 2000, thousand rubles, 2000–2020

В этих условиях с учетом инерции динамики экономики (см. рис. 2, 3) управление структурными изменениями не может строиться только исходя из установленных приоритетов развития. Необходимо формировать мероприятия по стимулированию стагнирующих секторов, решая структурную задачу эффективного распределения ресурсов по направлениям использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бобщая, отметим два наиболее важных вывода из проведенного анализа вклада современной российской школы структурных исследований и обозначим перспективу их развития.

Во-первых, российские исследователи, базирующиеся на фундаментальных трудах Н.Д. Кондратьева, Й.А. Шумпетера, Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева, Ю.В. Яременко, А.Г. Гранберга и других ученых, не только сформировали основные положения теории структурной динамики, но и обеспечили разви- тие методического аппарата измерения структурных сдвигов, оценки связи структурных изменений с ростом. Обеспечена количественная оценка качественных характеристик структурной динамики в виде закрытости и независимости функционирующей структуры.

Применение модельного агрегатного и структурного подхода позволило формализовать реструктуризацию экономической системы, обеспечив методические приложения (измерительная часть) в различных отраслях для планирования и решения задач развития, в том числе индустриализации. Это дало возможность не только идентификации структуры и ее изменения, но и диагностики с подбором и обоснованием необходимых мер экономической политики, проверкой их необходимости и достаточности.

Во-вторых, одним из важных отстаиваемых положений является то, что управление структурными изменениями требует, помимо выделения структуры, согласования инструментов воздействий, распространяемых на различные выделяемые элементы экономики. Оценка текущего состояния, подбор управляющих параметров и функции координации являются минимально необходимыми условиями для проектирования влияния на индекс структурной конфигурации системы.

Перспектива теории структурной динамики видится в объединении методов измерения структурных сдвигов, модельных подходов в сфере реструктуризации и управления структурными изменениями, позволяющих дифференцировать управление по элементам рассматриваемых и изучаемых структур. Сегодня применяемые инструменты не оцениваются даже с позиции силы их влияния по элементам экономической структуры, тем самым оказываемое влияние произвольно рассредоточивается по элементам структуры, порождая высокую непредсказуемость дальнейших изменений. На элиминировании данного недостатка у многих созданных моделей управления необходимо сосредоточить усилия современной российской экономической школы структурных исследований.

Список литературы Структурные исследования современной российской экономической школы: основные подходы и перспективы

- Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. М.: Наука, 2005. 464 с.

- Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. М.: АН СССР, 1960. 350 с.

- Анчишкин А.И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста. М.: Макс-Пресс, 2003. 300 с. EDN: XIJAVX

- Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г., Багриновский К.А. Система показателей народнохозяйственного планирования. М.: Мысль, 1972. 348 с.

- Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Экономико-математические исследования многорегиональных систем // Регион: экономика и социология. 2008. № 2. С. 120-150. EDN: IYDAHR