Структурные изменения в российских вузах в контексте проблемы автономности

Автор: Агапова Елена Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу структурных трансформаций в российских вузах, санкционированных Болонским соглашением, а также изучению проблемы вузов «центра» и «периферии». Предметом исследования является проблема утраты автономности вузами РФ. Детально рассмотрены иерархия и организационно-правовые формы существования государственных и частных вузов, описывается предполагаемый результат их категорирования, экономического и идеологического закрепления организационных изменений.

Автономность вузов, ограничение автономности вузов, категорирование вузов, вузы "центра", вузы "периферии", болонский процесс, некоммерческая организация

Короткий адрес: https://sciup.org/14937650

IDR: 14937650 | УДК: 378

Текст научной статьи Структурные изменения в российских вузах в контексте проблемы автономности

В настоящее время в России практически сформировалась новая иерархия высших образовательных организаций с четким разделением на вузы «центра» и «периферии», которая, по мнению О.В. Санниковой, напоминает «модель валлернстайновской миросистемы» [1].

К вузам «центра» относятся:

-

1) Московский государственный университет (МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), финансово поддерживаемые государством и имеющие особый статус в связи с историческим ресурсом «первородства», благодаря которому они, например, имеют право устанавливать собственные стандарты обучения;

-

2) исследовательские университеты, которые должны обеспечить технологический и экономический прорыв внутри страны и конкурентоспособность на внешнем рынке на основе соединения обучения с исследованиями для получения нового знания;

-

3) федеральные университеты регионов России (Балтийский им. Иммануила Канта, Даль невосточный, Западно-Сибирский, Казанский, Крымский им. В.И. Вернадского, Северный (Аркти ческий) им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский и м. Б.Н. Ельцина, Южный) , одна из основных задач которых заключается в обеспечении высокого качества образования и научных исследований с целью содействия социальному и культурному развитию регионов в следующих направлениях:

-

- подготовка высококвалифицированных кадров;

-

- координация интересов местного сообщества, бизнеса и власти;

-

- обеспечение конкурентоспособности высшего образования;

-

- развитие внешней и внутренней среды, необходимой для организации академических обменов.

Благодаря поддержке государства к федеральным университетам стягиваются значительные финансовые, материальные и человеческие ресурсы. В это же время вузы «периферии» вынуждены конкурировать между собой за государственное субсидирование, а с вузами «центра» - за абитуриентов. Именно в вузах «центра» «статусные ценности ... преобладают над профессиональными, обнаруживая такое явление последних лет, как “псевдоконкурс”» [2, с. 52].

Отдельные исследователи отмечают, что эта проблема существует по причине того, что дипломы вузов единообразны. Так, «с формальной позиции дипломы, выданные выпускникам, например, физического и математического факультетов рядового педагогического института и механико-математического или физического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, абсолютно одинаковы, а поэтому декларируют одинаковый статус этих выпускников при их трудоустройстве и одинаковый уровень их подготовки» [3, с. 107]. Обозначенную проблему позволит исправить категорирование вузов, а также экономическое и идеологическое закрепление организационных изменений.

Новые требования, предъявляемые к организациям различных сфер деятельности со стороны «общества знаний», и введение профессиональных стандартов определяют необходимость развития компетентности работника и его личностных качеств в течение всей жизни. Таким образом, спрос на высшее образование определяется в современной России со стороны не только выпускников школ и колледжей, но и людей, получивших среднее общее полное образование несколько лет и даже десятилетий назад. В свою очередь, и российские вузы активно откликаются на потребности граждан в высшем образовании путем создания и использования дистанционных форм обучения, открытия учебных групп заочной и очно-заочной форм обучения, расширения спектра программ дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации и профессиональной подготовки.

Объективно анализируя те возражения, которые озвучивают ученые, профессионально занимающиеся исследованием институциональных трансформаций сферы высшего образования, в целом можно резюмировать, что изменения, санкционированные Болонским соглашением, вполне органично вписываются в уже существующие системы образования европейских стран, в то время как российскую систему высшего образования необходимо серьезно трансформировать. В частности, серьезные опасения вызывает утрата автономии вузов , чему активно содействовало введение Единого государственного экзамена и потеря высшими образовательными организациями самостоятельности в определении критериев поступления и контингента обучаемых.

А.А. Гретченко, полемизируя с зарубежными коллегами, отмечает, что и они пытаются доказать существование в европейских странах ограничений институциональной автономии вузов, которые влияют на качество образования [4, с. 26]. Позиции стран по данному вопросу существенно различаются. Так, в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Финляндии, Австрии и Дании вузам предоставлена широкая автономия с определенными требованиями относительно ответственности. В Бельгии, Германии и Греции на внутреннее управление вузом наложены серьезные ограничения, но, как правило, не вмешательством министерства, а органами аккредитации, которые определяют приемлемое качество академических образовательных программ.

В отношении российского контекста проблемы автономности вузов можно отметить, что в рамках реформы бюджетного сектора Российской Федерации 3 ноября 2006 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «Об автономных учреждениях», основной целью которого является сокращение затрат на содержание государственных и муниципальных учреждений путем создания аналогичных учреждений другого типа [5]. Этим законом была утверждена новая институциональная структура - автономное (независимое) учреждение, оказывающее услуги в области науки, образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

В данном контексте необходимо отметить, что государственные и частные (негосударственные) вузы могут существовать в организационно-правовых формах, предусмотренных для некоммерческих организаций. Отличием на законодательном уровне является то, что в странах Европы и Америки понятия «коммерческая» и «некоммерческая» организация обычно применяются к частной сфере с выделением «государственной» в качестве самостоятельной формы, а в России «указанные понятия используются по отношению как к частным, так и к государственным и муниципальным организациям: образовательное учреждение является некоммерческой организацией, которая может быть как частной, так и государственной» [6, с. 69].

Имущество частных некоммерческих организаций в отличие от имущества государственных некоммерческих организаций не находится в государственной или муниципальной собственности. Государственные и муниципальные образовательные организации могут создаваться в форме учреждений, а негосударственные - в форме частных учреждений, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций.

По замыслу руководства РФ закон «Об автономных учреждениях» должен был стать основой для построения усовершенствованного механизма управления бюджетными расходами на высшее образование в масштабах всей России. Однако основная цель закона состоит не только в сокращении затрат бюджетов различных уровней, но и в модернизации работы государственных вузов, в расширении ассортимента и улучшении качества образовательных услуг, предоставляемых населению. Это значимый аспект, так как процесс создания автономных учреждений в сфере образования чрезвычайно важен для развития российской экономики.

Вместе с тем профессиональным сообществом, связанным с государственным управлением в социальной сфере в целом и в сфере высшего образования в частности, по поводу автономных учреждений выражаются далеко не однозначные мнения [7].

Так, например, вызывает недоумение тот факт, что по вопросу автономии вузов первостепенное значение имеет закон не «Об образовании в РФ», а «О некоммерческих организациях» [8].

В то же время в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» сегодня любой государственный и частный вуз обладает достаточными правами, чтобы нести ответственность за свою деятельность перед студентами, обществом и государством [9]. Можно констатировать, что достигнута значительная степень самоуправления, необходимая вузам для внедрения механизмов самоорганизации, саморазвития и саморегулирования.

Вместе с тем недостаточное различение категорий «академическая» и «финансово-хозяйственная» автономия руководителями ряда государственных вузов в трактовке характера данных видов самоуправления на практике приводит к смещению в пользу финансово-хозяйственной автономии. Одним из следствий данного процесса является постепенное превращение успешно функционирующих государственных высших учебных заведений в якобы автономные организации, а по сути - в полукоммерческие фирмы по оказанию образовательных услуг населению. Не случайно критериями работы вуза по формам министерской отчетности становятся привлеченные средства и полученная прибыль. Отсюда закономерно возникает вопрос об управлении вузами, с одной стороны являющимися государственными, но практически мало связанными с государством, а с другой не являющимися чисто рыночными структурами. Интересно то, что в цепочке предложенной многоуровневой системы управления автономными вузами: наблюдательный совет, ректор, президент и т. д., государство и учредители не несут ответственности по обязательствам вуза, а он, в свою очередь, не несет ответственности по обязательствам своих учредителей и государства.

В связи с этим А.А. Гретченко отмечает, что у некоторых современных руководителей высшей школы нарушаются этические представления: «“автономия совести”, побуждающая к нравственным поступкам не по внешнему принуждению, а по внутреннему убеждению, функционирует сегодня в условиях вульгаризации самой природы нравственности, сведения ее к мотивам созидания “личного мира” при игнорировании не только корпоративных интересов вуза, но и общества в целом» [10, с. 26]. В таком случае «введение автономии вузов в условиях России может привести к чему угодно - местничеству, волюнтаризму, торговле дипломами и учеными степенями» [11, с. 5].

По глубокому убеждению автора статьи, администрация вуза должна иметь четкие позиции относительно высшего образования как общественной ответственности, а государство должно вернуть свои руководящие позиции в вузе при сохранении всех его академических свобод.

Отметим, что в российских вузах, в отличие от европейских университетов, решения редко принимаются коллегиально и по-прежнему крайне велика степень участия администрации вуза в данном процессе. Преподаватели не реализуют возможность своего опосредованного участия в принятии решений через заведующих кафедрами и ученые советы в силу инерции и соблюдения принципа «невмешательства», а также отсутствия желания глубоко вникать в проблемы своего вуза и предлагать способы их разрешения. Причины этого заключаются в том, что:

-

- во-первых, «коллегиальность» в последнее время - это лишь теоретически декларируемый принцип высшего образования, не подкрепленный практикой;

-

- во-вторых, иерархическое управление в российских вузах распределено между различными административными агентами, что исключает возможность фактического участия в нем преподавателей и студентов. «Хотя принятие решений происходит быстро и координационные издержки низкие, но возникают проблемы с выполнением принятых решений на нижних уровнях иерархии, следовательно, очень высоки издержки мотивации» [12, с. 9].

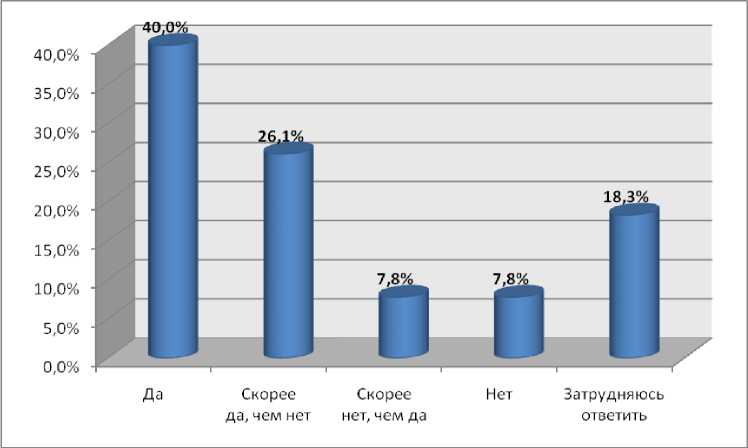

Исследования, проведенные на базе Института экономики и управления РГПУ им. А.И. Герцена в 2014-2015 учебном году, подтверждают, что, если бы у рядовых преподавателей была уверенность в значимости и востребованности своих предложений, они принимали бы активное участие в решении вопросов жизнедеятельности и конкурентоспособности вуза. Об этом свидетельствуют ответы респондентов на вопрос « Готовы ли Вы принять участие в обсуждении стратегических планов вуза на ближайшие 3 - 5 лет?» (рис. 1). Более 6б % опрошенных дали положительный ответ на заданный вопрос.

Также в ходе опроса выяснилось, что ни студенты, ни преподаватели не готовы взаимодействовать с органами управления образованием, если в процессе обучения у них возникнут проблемы, которые нужно рассматривать на более высоком, чем университет, уровне, например в Комитете по науке и высшей школе или в Министерстве образования и науки. Обсуждение ре- спондентами возможности такого обращения, как правило, сопровождалось ироническими замечаниями, улыбками, а зачастую (у студентов) и смехом. Совершенно очевидно, что ни студенты, ни преподаватели не воспринимают всерьез свои возможности, из чего следует вывод, что в России нет нормального правового обеспечения системы образования, тогда как переход на Болонскую систему образования подразумевает активную правовую позицию студентов.

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос об участии в разработке стратегии вуза

Озабоченность тенденциями реализации иерархической модели управления была отмечена почти двадцать лет назад и нашла отражение в рабочем документе Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры», в котором, в частности, подчеркнуто, что в высшем образовании представлены две основные, противоположные модели управления (табл. 1) [13].

Таблица 1 – Модели управления вузом

|

№ |

Параметры |

Централизованная |

Децентрализованная |

|

1 |

Организация промежуточных структур |

Дисциплинарная подчиненность административных единиц (подразделений): факультеты / институты, управления / отделы |

Достаточная автономность промежуточных структур |

|

2 |

Полномочия подразделений |

Зависят от центрального руководства (в принципиальных и второстепенных вопросах) |

Относительная свобода в решении вопросов |

|

3 |

Роль центрального руководства |

Основная управленческая |

Представительство вуза во внешней среде |

|

4 |

Роль участников образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, студенты, администрация) |

Простые исполнители. Стимулирование реализации их творческих функций отсутствует |

Противопоставление участников друг другу, что препятствует созданию сплоченного коллектива и полноцен ному решению задач вуза |

Однако между этими моделями существует и некая средняя модель, включающая как автономные, ответственные и подотчетные структуры, так и профессионально подготовленное центральное руководство, которая свойственна университетам, стремящимся учитывать перемены, происходящие в мире. Именно эта модель управления наиболее подходит для российских вузов, находящихся в последнее десятилетие в процессе постоянных структурных изменений, слияния, поглощения, оптимизации, утраты коллегиальности. Ответственность за реализацию принципа «высшее образование как общественное благо» со стороны руководства вузов и автономных структур позволит повысить эффективность образовательного процесса, в полной мере реализовать накопленный человеческий и социальный капитал, обеспечить академическую свободу, сформировать у студентов активную позицию по вопросам собственного профессионального развития и участия в процедурах оценки качества образования.

Ссылки:

-

1. Санникова О.В. Профессиональное социально-гуманитарное образование в динамике российского образовательного пространства // Вестник Удмуртского университета. 2011. Вып. 2. С. 45–55.

-

2. Там же. С. 52.

-

3. Елисеев Б.П. К оценке современной стратегии государства в области высшего образования и о некоторых парадоксах высшей школы // Теория и практика общественного развития. 2010. № 4. С. 106–109.

-

4. Гретченко А.А. Автономизация вузов России и Болонский процесс // Высшее образование в России. 2006. № 6. С. 25–27.

-

5. Об автономных учреждениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. Доступ из информ.-правового портала «Гарант».

-

6. Федорчук Ю.М. Проблематика новых организационно-правовых форм вузов как субъектов хозяйственно-инвестиционной деятельности // Экономика. 2011. № 2. С. 68–73.

-

7. Гудак С.Н. Институциональные преобразования образовательных учреждений // Регион: экономика и социология. 2010. № 1. С. 316–327 ; Вавилина Н.Д. Запросы рынка труда к системе профессионального образования в условиях инновационного развития // Регион: экономика и социология. 2009. № 3. С. 146–156.

-

8. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

9. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 2012 . Федер. вып. № 5976. 31 дек.

-

10. Гретченко А.А. Указ. соч. С. 26.

-

11. Запесоцкий А.С. Ставка – будущее России. Азартная игра – Болонский процесс // Высшее образование в России. 2005. № 9. С. 5.

-

12. Веретенникова Н.В. Институциональные ловушки российской системы высшего образования // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 1. С. 5–13.

-

13. Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры / Соответствие высшего образования требованиям современности [продолжение публикации реферата Рабочего документа Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры» (Париж, 5–9 октября 1998 г.)] // Альма Матер (Вестник высшей школы). 1998. № 12. С. 23–26.

Список литературы Структурные изменения в российских вузах в контексте проблемы автономности

- Санникова О.В. Профессиональное социально-гуманитарное образование в динамике российского образовательного пространства//Вестник Удмуртского университета. 2011. Вып. 2. С. 45-55.

- Елисеев Б.П. К оценке современной стратегии государства в области высшего образования и о некоторых парадоксах высшей школы//Теория и практика общественного развития. 2010. № 4. С. 106-109.

- Гретченко А.А. Автономизация вузов России и Болонский процесс//Высшее образование в России. 2006. № 6. С. 25-27.

- Об автономных учреждениях : федер. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. Доступ из информ. -правового портала «Гарант».

- Федорчук Ю.М. Проблематика новых организационно-правовых форм вузов как субъектов хозяйственно-инвестиционной деятельности//Экономика. 2011. № 2. С. 68-73.

- Гудак С.Н. Институциональные преобразования образовательных учреждений//Регион: экономика и социология. 2010. № 1. С. 316-327

- Вавилина Н.Д. Запросы рынка труда к системе профессионального образования в условиях инновационного развития//Регион: экономика и социология. 2009. № 3. С. 146-156.

- О некоммерческих организациях : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ//Российская газета. 2012. Федер. вып. № 5976. 31 дек.

- Запесоцкий А.С. Ставка -будущее России. Азартная игра -Болонский процесс//Высшее образование в России. 2005. № 9. С. 5.

- Веретенникова Н.В. Институциональные ловушки российской системы высшего образования//Вестник Томского государственного университета. 2009. № 1. С. 5-13.

- Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры/Соответствие высшего образования требованиям современности //Альма Матер (Вестник высшей школы). 1998. № 12. С. 23-26.