Струмальный карциноид яичника гигантских размеров с отдаленным метастазом в полость правого предсердия: редкий клинический случай

Автор: Диль О.С., Чернышова А.Л., Черняков А.А., Трущук Ю.М., Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю., Чернышова А.Е.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 4 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Карциноидные опухоли яичников составляют группу редких злокачественных новообразований с частотой встречаемости среди всех опухолей яичников 0,1 % и от 0,8 до 5 % – среди карциноидных опухолей. Струмальный карциноид – это форма монодермальной тератомы (струмы) яичников, состоящая из нормальной ткани щитовидной железы, смешанной с нейроэндокринной опухолью (карциноидом). Большинство из них являются доброкачественными, однако некоторые могут иметь злокачественный компонент, и такое новообразование следует лечить как опухоль яичников с низким потенциалом злокачественности. Описание клинического случая. В статье описан случай струмального карциноида яичника гигантских размеров с отдаленным метастазом в полость правого предсердия в виде флотирующего тромба и его радикального хирургического лечения, проведенного в два этапа. Заключение. Данный клинический случай демонстрирует важность всесторонней предоперационной диагностики, интраоперационной оценки и гистопатологического диагноза. При данной патологии, протекающей чаще бессимптомно, различные диагностические обследования имеют низкую специфичность и чувствительность, и в большинстве случаев диагноз устанавливается на основании результатов послеоперационного патологоанатомического исследования.

Карциноид яичника, струмальный карциноид, монодермальный карциноид яичников

Короткий адрес: https://sciup.org/140312285

IDR: 140312285 | УДК: 618.11-006.6-033.2:611.125 | DOI: 10.21294/1814-4861-2025-24-4-186-193

Текст научной статьи Струмальный карциноид яичника гигантских размеров с отдаленным метастазом в полость правого предсердия: редкий клинический случай

Карциноидные опухоли яичников составляют группу редких злокачественных новообразований с частотой встречаемости среди всех опухолей яичников 0,1 % и от 0,8 до 5 % – среди карциноидных опухолей [1], чаще всего они развиваются на фоне зрелой кистозной тератомы или в дермоидных кистах. Первичные карциноидные опухоли яичников (ПКОЯ) составляют примерно 0,5–1,7 % от всех карциноидных опухолей и представляют собой образование твердой консистенции в яичнике, в котором отсутствуют элементы сопутствующей тератомы или других новообразований [2]. На данный момент выделяют 4 основных варианта карциноидной опухоли в зависимости от роста популяции клеток опухоли: островковая, трабекулярная, стромальная и муцинозная. В большинстве случаев такие опухоли растут в виде муцинозных или островковых карциноидов. Струмальный карциноид – это форма монодермальной тератомы (струмы) яичников, состоящая из нормальной ткани щитовидной железы, смешанной с нейроэндокринной опухолью (карциноидом) [3], обычно островковой или трабекулярной [4]. Большинство из них являются доброкачественными, однако некоторые могут иметь злокачественный компонент, и такое новообразование следует лечить как опухоль яичников с низким потенциалом злокачественности. Впервые карциноид яичников описан в 1939 г. M.J. Stewart et al. [5]. На данный момент описано около 120 случаев карциноида яичников в 66 литературных источниках. В связи с небольшим объемом данных рекомендаций, согласованных на международном уровне, по диагностике и лечению таких опухолей не существует.

Представляем редкий клинический случай карциноида яичника гигантских размеров с отдаленным метастазом в полость правого предсердия в виде флотирующего тромба и его радикального хирургического лечения, проведенного в два этапа.

Описание клинического случая

Пациентка, 68 лет, с жалобами на увеличение живота в объеме в течение 6 мес обратилась в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. При осмотре обнаружено увеличение живота за счет объемного образования овоидной формы, исходящего из полости малого таза, пальпаторно образование доходило до средней трети расстояния от пупка до мечевидного отростка, несмещаемое, плотной консистенции, безболезненное, тело матки и придатки пальпаторно не определялись, при осмотре шейки матки в зеркалах патологии не выявлено.

При обследовании по данным УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза выявлено массивное подвижное кистозно-солидное образование, размерами 222×149×129 мм, исходящее из малого таза и занимающее 2/3 объема брюш- ной полости, в малом тазу за маткой, больше справа, кровоток диффузный. По данным МРТ с контрастным усилением: кистозно-солидное образование малого таза, гигантских размеров – 19×12×20 см (с ростом в брюшную полость) – и признаками связи с задней стенкой матки. КТ органов грудной клетки выявила очаговые изменения в правом легком (метастазы?), мелкие очаги в левом легком неясного генеза. По данным лабораторных исследований онкомаркер СА–125 повышен менее чем в 2 раза – 64 МЕ/мл. По данным фиброколоноскопии и эзофагогастродуоденоскопии – без особенностей.

Планировалось хирургическое лечение, в связи с чем перед операцией обследована у смежных специалистов для оценки выраженности сопутствующей патологии: по данным УЗИ сердца в полости правого предсердия обнаружено подвижное гетерогенное образование неправильной формы, около 3 см, которое пролабировало в полость правого желудочка – тромб; по результатам общеклинических анализов выявлена анемия средней степени (гемоглобин – 88 г/л), по месту жительства показатели крови были скоррегированы.

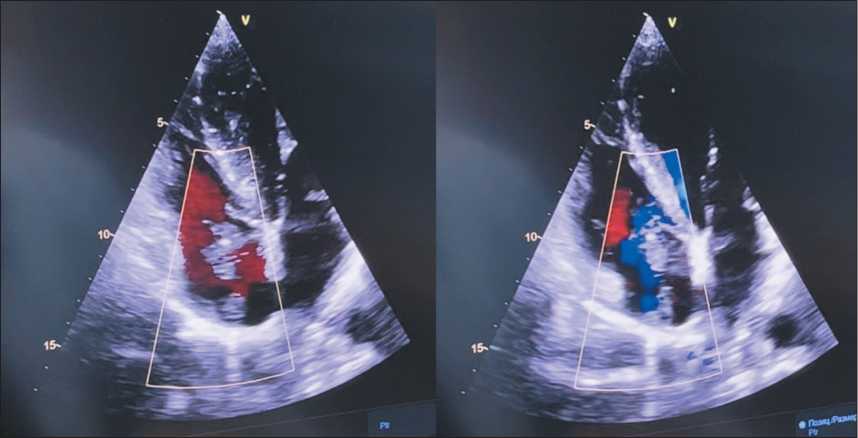

Учитывая выраженную сопутствующую кардиологическую патологию в виде флотирующего тромба правого предсердия, на первом этапе лечения пациентка госпитализирована в кардиологическое отделение НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина для дообследования и определения толерантности к специализированному лечению. По данным УЗИ сердца в полости правого предсердия (ПП) определялся лентовидный тромб, достаточно подвижный, с током крови, неравномерно выраженный по ЭХО-структуре (частичная организация), размерами ~ 11×45 мм (расположение тромба по длинной оси полости ПП), с пролабированием верхушки тромба в полость правого желудочка через ток крови, примерно до 1 см (рис. 1). Достоверной точки фиксации в полости ПП не выявлено. Вероятный источник тромба – нижняя полая вена. Достоверных зон нарушения локальной сократимости не выявлено. Глобальная систолическая функция левого желудочка не снижена, ФВ ЛЖ – 52 %. Сократительная способность правого желудочка в норме.

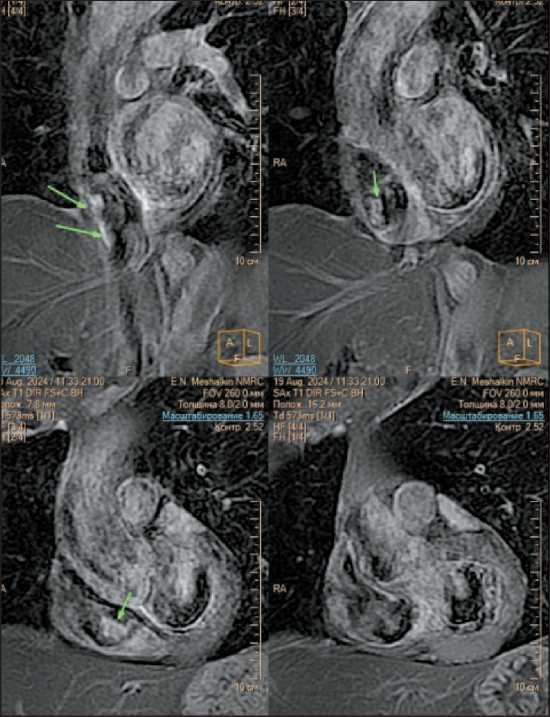

По данным МСКТ грудной клетки полость ПП не расширена, в области центральных отделов трикуспидального клапана определяется аморфный дефект контрастирования с нечеткими контурами, размерами 24×14 мм. По данным МРТ сердца в полости правого предсердия выявлено объемное образование неправильной формы (~2×3 см), с нечеткими неровными контурами, «рыхлой структуры», с вероятным креплением к межпредсердной перегородке. Образование смещалось до уровня кольца трикуспидального клапана с током крови, не обтурируя просвет трикуспидального клапана (рис. 2). При прицельном осмотре вдоль дистального отдела стенки нижней полой вены выявлен дополнительный тканевой компонент, распространяющийся до уровня евстахиевой заслонки, близко расположен к вышеописанному образованию, идентичной интенсивности сигнала, суммарным вертикальным, размером ~3,5 см. После внутривенного контрастирования выявлено накопление контрастного препарата в описанных тканевых образованиях. По данным УЗИ вен нижних конечностей и УЗИ брахеоцефальных сосудов признаков тромбоза и иной сосудистой патологии не выявлено, нарушения гемодинамики не выявлено.

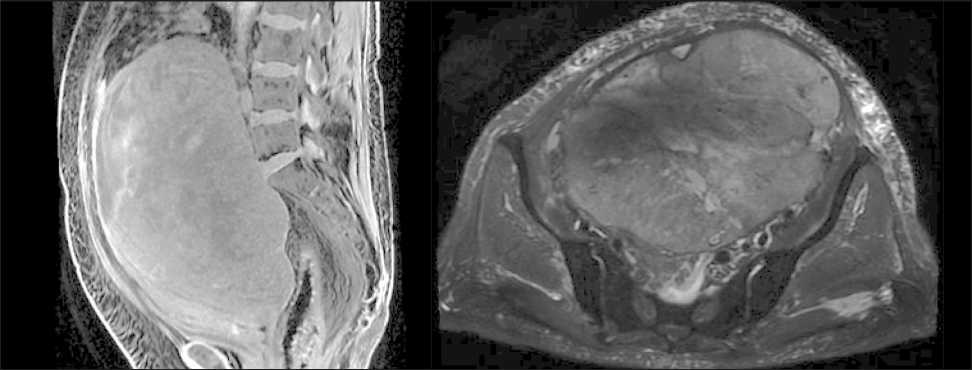

При МРТ органов малого таза с контрастированием определялось солидное объемное образование брюшной полости в виде конгломерата плотно связанных между собой узлов, общим размером

Рис. 1. УЗИ сердца с допплеровским режимом. Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 1. Ultrasound of the heart with Doppler mode. Note: created by the authors

Рис. 2. МРТ сердца.

Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 2. MRI of the heart. Note: created by the authors до 12 см в переднезаднем направлении, до 19 см – в боковом и до 23 см – в краниокаудальном. Границы образования четкие. При контрастном усилении выявлено усиление по периферии данного образования. Признаков гематогенных метастазов и метастатического поражения ближайших лимфоузлов не выявлено (рис. 3).

Был проведен кардиоонкологический консилиум в составе сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога, онкогинеколога, онколога-хирурга, рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики. По заключению консилиума ввиду крайне высоко- го риска как интра-, так и послеоперационных осложнений принято решение по жизненным показаниям на первом этапе выполнить оперативное вмешательство в объеме лапаротомии, удаления объемного образования малого таза и брюшной полости. При развитии тромбоэмболических осложнений во время операции вопрос о тромбэктомии будет решаться интраоперационно.

Выполнено хирургическое лечение, доступ – абдоминальный. При ревизии обнаружена опухоль, занимающая практически всю брюшную полость, оттесняя петли кишечника, размерами 25×23×20 см, исходящая из левых придатков с прорастанием в тело матки с наличием тонкостенной капсулы, разрастаний на поверхности капсулы нет. Выполнено удаление объемного образования, тотальная гистерэктомия с придатками, омен-тэктомия. При визуальном осмотре и пальпации не выявлено явных поражений брюшины, лимфоузлов таза и забрюшинной клетчатки, а также иных объемных образований в брюшной полости.

Заключение планового патоморфологического исследования операционного материала: опухоль трабекулярного строения, строма тонкая, хорошо васкуляризованная, встречаются очаги с расширением стромы с фиброзом, гиалинозом. Опухолевые клетки со скудной цитоплазмой, крупными овально-округлыми ядрами с умеренно выраженным полиморфизмом, рыхлым мелкодисперсным хроматином, мелкими ядрышками, в опухолевой ткани значительное количество митозов. В опухолевом узле есть разрозненные очаги некрозов. При ИГХ-исследовании опухолевые клетки экспрессируют EMA, ER, PAX8, NSE, экспрессия WT1 только на цитоплазме. Экспрессии Ck5/6, Ck8, Ck8/18, S100, GATA3, CD117, Calretinin не получено. Индекс Ki67 до 10 %. В миометрии тела матки многочисленные интрамускулярные и интраваскулярные узлы-диссеминаты опухоли, морфологически неотличимой от основного опухолевого узла. Патогистологический диагноз: Монодермальная тератома, карциноид яичников, G2, с инвазией в тело матки по продолжению и

Рис. 3. МРТ: слева – Т2-режим; справа – Т1-режим. Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 3. MRI: left – T2 mode, right – T1 mode. Note: created by the authors

сосудистой инвазией в пределах тела матки.

Далее был проведен повторный кардиоон-кологический консилиум, на котором принято следующее решение: учитывая оптимальный объем оперативного вмешательства, наличие сопутствующей кардиологической патологии в виде флотирующего тромба в полости правого предсердия, вероятнее опухолевой природы, и учитывая крайне высокий риск тромбоэмболических осложнений, вторым этапом выполнить кардиохирургическую операцию в объеме стернотомии, удаления тромба правого предсердия.

В плановом порядке проведена операция в объеме стернотомии, удаления опухоли правого предсердия. После вскрытия полости правого предсердия выявлено гроздевидное рыхлое образование, белесоватого цвета, шириной около 2,5 см, которое крепится основанием к устью нижней полой вены. Образование удалено в пределах здоровых тканей.

Патоморфологическое заключение: опухоль трабекулярного строения, строма тонкая, хорошо васкуляризованная, встречаются очаги с расширением стромы с фиброзом, гиалинозом. Опухолевые клетки со скудной цитоплазмой, крупными овально-округлыми ядрами с умеренно выраженным полиморфизмом, рыхлым мелкодисперсным хроматином, мелкими ядрышками, в опухолевой ткани значительное количество митозов. При ИГХ-исследовании опухолевые клетки экспрессируют Synaptophysin на мембранах отдельными пятнами и точками. Экспрессии Ck7, CA125, ChromograninA не получено. Индекс Ki67 до 15 %. Патогистологический диагноз: метастаз карциноида яичников, G2, в правое предсердие.

Послеоперационный период протекал гладко. Ввиду выявленных очагов в легких, подозрительных на метастазы, была проведена контрольная КТ органов грудной клетки: очаги в паренхиме обоих легких метастатического генеза, при сравнении с предыдущим исследованием отмечено увеличение количества и размеров очагов в обоих легких.

В связи с полученными данными пациентке назначены аналоги соматостатина: октреотид в дозе 100 мкг, 3 раза в сут, подкожно в течение 2 нед, далее – переход на депо формы (30 мг внутримышечно, 1 раз в 28 дней). По результатам контрольного обследования, проведенного через 3 мес, признаков прогрессирования заболевания не выявлено. На момент написания статьи больная продолжает лечение.

Обсуждение

Карциноидные опухоли яичников встречаются редко и составляют менее 0,1 % злокачественных опухолей яичников [2]. По классификации ВОЗ (2020) карциноидные опухоли представляют собой «монодермальные тератомы и опухоли соматического типа, возникающие из дермоидной кисты»

-

[3 ]. Монодермальная тератома – это доброкачественная тератома, состоящая исключительно или преимущественно из одного специализированного типа ткани. Те, что состоят преимущественно из ткани щитовидной железы, называются struma ovarii .

О происхождении карциноидных опухолей нет ясного представления. Предполагают, что они развиваются из нервного гребня [6]. D. Niu et al. [7] обнаружили, что островковый и муцинозные виды данных новообразований являются производными среднего отдела кишечника, а трабекулярный и струмальный карциноиды – производными переднего или заднего отделов кишечника. Карциноидные опухоли яичников развиваются в пре- и постменопаузе и проявляются в виде неспецифических симптомов, таких как увеличение массы тела, или являются случайными находками [8]. У некоторых пациентов наблюдаются типичные проявления карциноидного синдрома, вызванного биоактивными веществами, вырабатываемыми опухолевыми клетками в виде эпизодического покраснения кожи, спазмов брюшной полости, диареи, карциноидной болезни сердца и др. [8].

Первичные карциноиды яичников гистологически подразделяются на 4 основных типа: островковые, трабекулярные, струмальные и муцинозные, при смешанном типе опухоль состоит из их комбинаций [9]. Островок из однородных неопластических клеток характерен для островковых карциноидов. Около 30 % этих опухолей связаны с карциноидным синдромом. Трабекулярные карциноиды характеризуются ростом опухолевых клеток в трабекулах и редко сопровождаются эндокринными проявлениями. Первичная муцинозная карциноидная опухоль яичника представляет собой специфическую гистопатологическую единицу, являясь так называемой «чистой» опухолью, и ведет себя как агрессивное злокачественное новообразование [4]. Наличие митозов или некрозов в опухоли является прогностически неблагоприятным критерием. Согласно литературным данным, островковая архитектура опухоли является наиболее распространенной при карциноидах яичников [4]. Иммуногистохимическое исследование демонстрирует двойственную природу заболевания с экспрессией специфических маркеров как щитовидной железы (тироглобулин, TTF1, кальцитонин), так и карциноида (хромогранин А, синаптофизин, NSE и CD56). Экспрессия пептида YY, свойственная для карциноида яичников, также является характерным признаком [6].

При ультрасонографии струмальные карциноидные опухоли выглядит как одностороннее эхогенное солидно-кистозное образование, которое часто имитирует злокачественную опухоль [10]. Для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований можно использовать УЗИ с помощью модели оценки различных неоплазий яичников (ADNEX) IOTA, которая является эффективным диагностическим инструментом для оценки образований в яичниках на дооперационном этапе и особенно полезна при пограничных опухолях яичников [11]. M. Borghese et al. использовали данную модель, и оказалось, что риск злокачественной опухоли при данной патологии 19,8 %, что выше 10 %, установленных в качестве порогового значения риска злокачественной опухоли [12].

Хирургическое лечение является основным методом. Для женщин с сохраненной менструальной функцией возможно сохранить фертильность и выполнить одностороннюю сальпингоовари-эктомию. Пациенткам старше репродуктивного возраста следует выполнять тотальную гистерэктомию и двустороннюю сальпингоовариэктомию и удаление всех видимых опухолевых образований [13]. В части случаев пациенткам с карциноидом яичников, чаще при муцинозном варианте, считающемся наиболее агрессивным, могут потребоваться оментэктомия и удаление парааортальных лимфатических узлов [14].

Из-за сложности предоперационной диагностики в большинстве случаев диагноз устанавливается на основании результатов послеоперационного па-томорфологического исследования. Химиотерапия не показана пациенткам с нейроэндокринными опухолями, поскольку это низкопролиферативные опухоли с вялотекущим течением. При наличии отдаленных метастазов и при прогрессировании карциноида яичников, согласно международными руководствам, рекомендуется назначение аналогоа соматостатина [15, 16].

По данным литературы, при струмальном карциноиде исход заболевания благоприятный, медианы выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости не достигнуты. По данным опубликованных случаев и обзоров, наблюдение

за этой группой пациенток относительно короткое, что является ограничением для анализа отдаленных результатов [17].

В представленном клиническом случае субъективные симптомы отсутствовали, единственным проявлением заболевания был быстрый рост опухоли. В качестве хирургического лечения проведены абдоминальная тотальная гистерэктомия, двусторонняя сальпингоовариэктомия, оментэк-томия, и ввиду отдаленного метастаза в полость правого предсердия вторым этапом выполнено удаление опухоли полости правого предсердия. Диагноз «струмальный карциноид», или «моно-дермальная тератома», подтвержден данными гистопатологического и ИГХ-исследований операционного материала. В связи с наличием метастазов в легкие в адъювантном режиме назначены аналоги соматостатина.

Несмотря на крайне высокие риски интраоперационных тромбоэмболических осложнений, пациентка успешно перенесла оба этапа оперативного лечения. В настоящее время она получает рекомендованную гормональную терапию. По результатам первого контрольного обследования признаков прогрессирования заболевания не выявлено.

Заключение

На примере представленного клинического случая можно сделать заключение о важности всесторонней предоперационной клинической диагностики, интраоперационной оценки и гистопатологического диагноза. Диагностические исследования при этой редкой злокачественной опухоли яичников имеют низкую специфичность и чувствительность, в большинстве случаев диагноз устанавливается на основании результатов послеоперационного патологоанатомического исследования.