Студенческое волонтерское движение как субъект культурной политики

Автор: Цраева Ф.В.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Современные исследования культурных процессов

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

На примере разработанной и апробированной модели пилотного опроса предлагается форма самодиагностики студенческого волонтерского движения для внедрения в воспитательную практику вузов с целью мониторинга субъектности студенческого волонтерского движения в реализации государственной культурной политики. Выявлены и рассмотрены условия, при которых студенческого волонтерское движения вузов Кабардино-Балкарии способно выступать субъектом государственной культурной политики.

Культурная политика, волонтерское движение, студент-волонтер, субъект политики, приоритеты студенческого волонтерского движения, мониторинг, опросная модель, авторизованный метод

Короткий адрес: https://sciup.org/170199914

IDR: 170199914 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2023.40.1.006

Текст научной статьи Студенческое волонтерское движение как субъект культурной политики

Современную модель государственной культурной политики Российской Федерации от модели советского времени, когда государство выступало единственно возможным политическим субъектом, отличает признание многосубъектных реалий культурной и политической жизни1. И бо- лее того: «Важнейшим условием обеспечения эффективности культурной политики является формирование условий для постепенного увеличения внебюджетных источников финансирования»2

ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm. pdf за счет привлечения «к реализации государственной культурной политики иных субъектов культурной политики»3, содействующих культурному и гуманитарному развитию. Поэтому одним из приоритетных направлений социокультурного развития в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года устанавливается «повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики»4. Учитывая, что студенческое волонтерское движение в значительной степени влияет на перспективы развития институтов гражданского общества, его изучение в контексте государственной культурной политики представляется важной и своевременной научной задачей.

Проблему исследования составляет принципиальный вопрос: способно ли студенчество как авангард молодежного волонтерского движения быть субъектом государственной культурной политики и при каких условиях это возможно?

Ответ предполагает решение одной методической и двух научно-практических задач:

В свете установленной модели государственной культурной политики необходимо уточнить понятие её субъекта;

Необходимо установить степень соответствия деятельности студентов-волонтеров стратегическим целям и задачам государственной культурной политики;

Необходимо установить условия деятельности студентов-волонтеров, влияющие на её соответствие стратегическим целям и задачам государственной культурной политики.

Решение первой (методической задачи) требует обращения к Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г., остальные (научно-практические) задачи решаются путем анализа данных, собранных в ходе пилотного опроса «Потенциал волонтерского движения студентов вузов Кабардино-Балкарии» в ведущих вузах Кабардино-Балкарии (КБР): Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ), Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) и Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Коко- ва (КБГАУ)5. На примере разработанной и апробированной модели пилотного опроса предлагается форма самодиагностики студенческого волонтерского движения для внедрения в воспитательную практику вузов с целью мониторинга субъектности студенческого волонтерского движения.

Законодательно в России волонтерство определяется как добровольная деятельность граждан с общественно-полезными целями6. Хотя следует учитывать, что специфику и сущностные характеристики этого социального феномена теоретики продолжают изучать, корректируя базовое понятие, в том числе, с учетом региональной специфики7.

Решение обозначенной выше методической задачи вытекает из перечисленных в государственном стратегическом документе функций государства как ключевого субъекта культурной политики, обеспечивающего адресные инвестиции в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру8. Исходя из этих функций, к субъектам государственной культурной политики можно причислить:

— субъектов культурной деятельности, выступающих в качестве её инвесторов, контролирующих эффективность своих инвестиций и соответствие их результатов стратегическим целям культурной политики;

-

— меценатов культурной деятельности, соответствующей стратегическим целям культурной политики, не ожидающих экономической отдачи от затраченных на неё средств;

-

— соинвесторов культурных мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, контролирующих показатели эффективности и целевой характер расходов и признающих государство в качестве стратегического партнера, стимулирующего приток инвестиций в важную для государства и общества сферу;

-

— общественные институты, которым государство делегирует осуществление инвестиций в область культуры в виде субсидий на осуществление программ и проектов, соответствующих стратегическим целям культурной политики.

Таким образом, субъектами государственной культурной политики России могут выступать люди, организации или общественные институты, целенаправленно осуществляющие деятельность, соответствующую стратегическим целям государственной культурной политики или обеспечивающие (финансово или организационно) такую деятельность. Вполне резонно можно заключить, что студенческое волонтерское движение при определенных условиях может принимать участие в такой деятельности, а в отдельных случаях может выступать инвестором, соинвестором и/или меценатом, а также агентом и/или контрагентом обусловленной стратегическими интересами государства и общества культурной деятельности, т. е. являться субъектом государственной культурной политики, осуществляя деятельность в обозначенных стратегическим документом интересах. Более того, учитывая исключительно добровольный и в большинстве случаев безвозмездный характер волонтерской деятельности студентов, такая деятельность, соответствуя стратегическим целям государственной культурной политики, является формой прямых инвестиций общественно-полезного труда в область культуры.

Труд волонтеров в целом экономистами и социологами рассматривается в качестве базового ресурса «третьего сектора» экономики, существенно влияющего на социально-экономическую и политическую жизнь большин- ства стран мира9. Существенной проблемой социального мониторинга волонтерской деятельности являются исследования мотиваций к ней, поскольку какая-либо личная выгода волонтера остается неочевидной10. Знание мотивирующих волонтерскую деятельность факторов позволяет прогнозировать её влия- ние на развитие социокультурной ситуации. Это побуждает эксплицировать накопленный опыт исследования мотиваций к волонтерской деятельности в область методической поддержки государственной культурной политики и адаптировать существующие методики11 для ответа на обозначенный выше принципиальный вопрос при решении научно-практических задач.

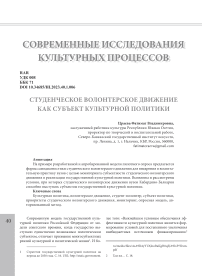

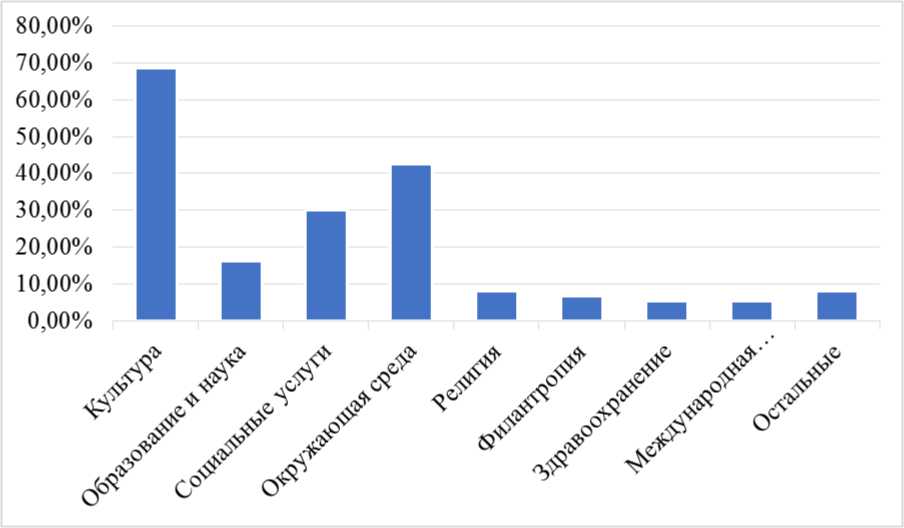

Устанавливая степень соответствия деятельности студентов-волонтеров стратегическим целям и задачам государственной культурной политики, обратимся к оценкам студентами доли своей занятости волонтерской деятельностью по отраслям в прошлом месяце (Рисунок 1) и в прошлом году (Рисунок 2). Представленные данные собраны в ходе опроса студентов КБР.

Рисунок 1. — Оценка студентами доли своей занятости волонтерской деятельностью в прошлом месяце по отраслям.

Как наглядно представлено на диаграммах, деятельность в сфере культуры значительно превалирует в волонтерской работе студентов.

Оценивая свою деятельность в прошлом месяце, 68,5 % опрошенных студентов-волонтеров выделили свою занятость в сфере культуры, в то время как следующий по популярности ответ (отрасль окружающей среды) отметили 42,5 % респондентов.

Оценивая свою деятельность в прошлом году, уже 72,4 % опрошенных отметили сферу культуры, в то время как следующий по популярности ответ (отрасль окружающей среды) набрал 51,7 % голосов респондентов.

Можно сделать вывод, что студенты-волонтеры КБР преимущественно инвестируют свой труд в область культуры, из которой по методике опроса исключена отрасль религии (деятельность в религиозных общинах). Вполне очевидно, таким образом, что именно светская культура является преимущественной отраслью приложения добровольного труда студентов. Как показывают исследования из истории волонтерского движения в России, культура всегда оставалась доминирующей областью энтузиазма

Рисунок 2. — Оценка студентами доли своей занятости волонтерской деятельностью в прошлом году по отраслям.

добровольцев12. Опрос студентов КБР демонстрирует в данном случае соответствие ценностных приоритетов молодежи региона общероссийским тенденциям.

Из чего следует, что студенческое волонтерское движение представляет собой ценный ресурс обеспечения решения задач государственной культурной политики. Остается определить, при каких условиях этот ресурс может быть задействован и реализован.

Опрос показал неоднородность отношения студентов КБР к волонтерской деятельности. Для уточнения особенностей мотивации к волонтерской деятельности студентов КБР методика Гаскин — Смита, в которой учитываются внешние (социально-психологические) и внутренние (субъективные) мотивирующие факторы13, была нами авторизована: 1) введено десятибалльное шкалирование 18 критериев оценки мотивации участия/неучастия в волон- терской деятельности; 2) эти критерии разбиты на 9 пар положительных и отрицательных мотиваций: аргументов и соответствующих контраргументов участия/неучастия в волонтерской деятельности; 3) применена дифференциация опрошенных студентов по году обучения в вузе.

Благодаря усовершенствованию методики выявлен кризис жизненного мира студента-волонтера, который выражается в смене ценностных приоритетов волонтерской деятельности на третьем году обучения в вузе14. Если второкурсники много времени тратят на добровольный труд вообще, не выделяя приоритетных направлений волонтерской деятельности, то студенты третьего курса предпочитают область образования и науки (50,0 % опрошенных третьекурсников отводят этому направлению до 10 ч/м, 28,6 % — до 30 ч/м и 21,4 % — более 30 ч/м). Студенты третьего курса ставят в при-

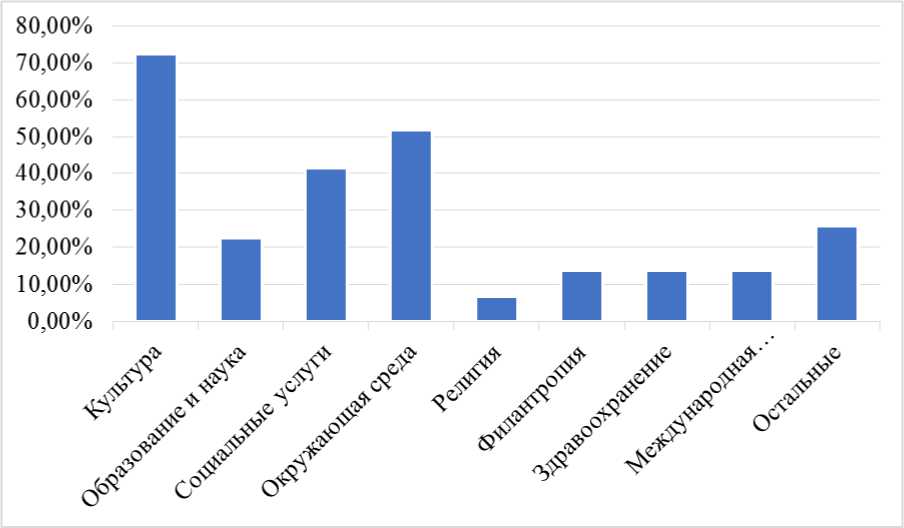

Рисунок 3. — Максимальные показатели ответов студентов на вопрос «Я волонтер, потому что…»?

оритет профессиональную самореализацию. Синтез образовательных и волонтерских интересов третьекурсников повлиял на высвобождение времени для добровольной деятельности и усиление её соответствия личным интересам и убеждениям. При этом деятельность в области культуры сохраняет свои лидерствующее позиции по затратам времени студентами-волонтерами, происходит снижение интереса к труду в сферах охраны окружающей среды и социальной работы15.

Проблемы культуры, таким образом, продолжают интересовать студентов-волонтеров, несмотря на кризис жизненного мира, обусловленный, с одной стороны возрастными факторами, с другой — фактором усиления влияния общества на субъективную сферу культуры индивида.

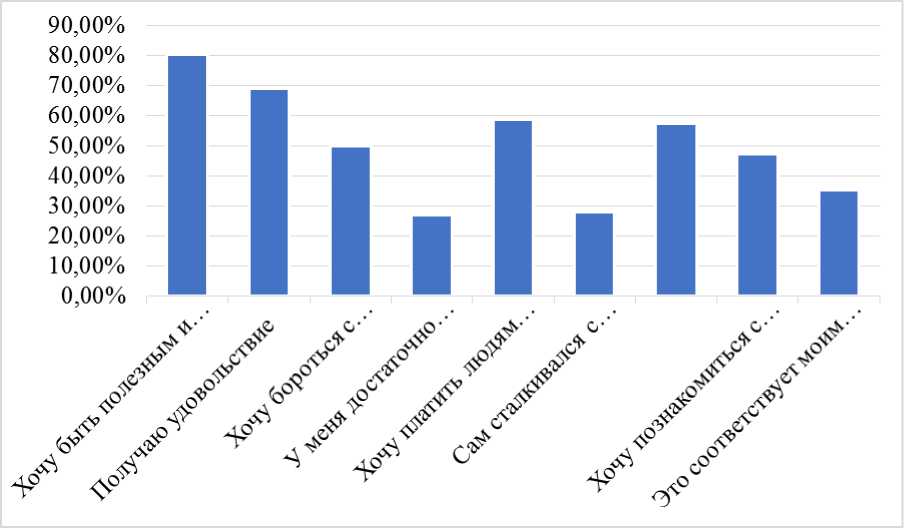

Следующие данные (Рисунки 3, 4, Таблица 1) обобщены и публикуются в полном объеме впервые.

Как наглядно представлено в таблице и на диаграммах, в большинстве случаев (5 из 9-ти)

аргументы в пользу волонтерской деятельности превалируют над контраргументами, что отражает в целом ценностные приоритеты студенчества: и волонтеров, и студентов, сторонящихся волонтерской нагрузки. Это говорит о том, что большинство опрошенных студентов заняты волонтерской деятельностью, при чем преимущественно, как рассмотрено выше, в сфере культуры.

Как видно из таблицы, значительно влияют на отказ студентов от волонтерской деятельности следующие факторы:

-

• безразличие к другим людям;

-

• сомнение, что волонтеры реально решают какие-либо проблемы;

замкнутость от новых знакомств и стороннего внимания;

-

• не соответствие задач волонтеров религиозным (или политическим) убеждениям студентов.

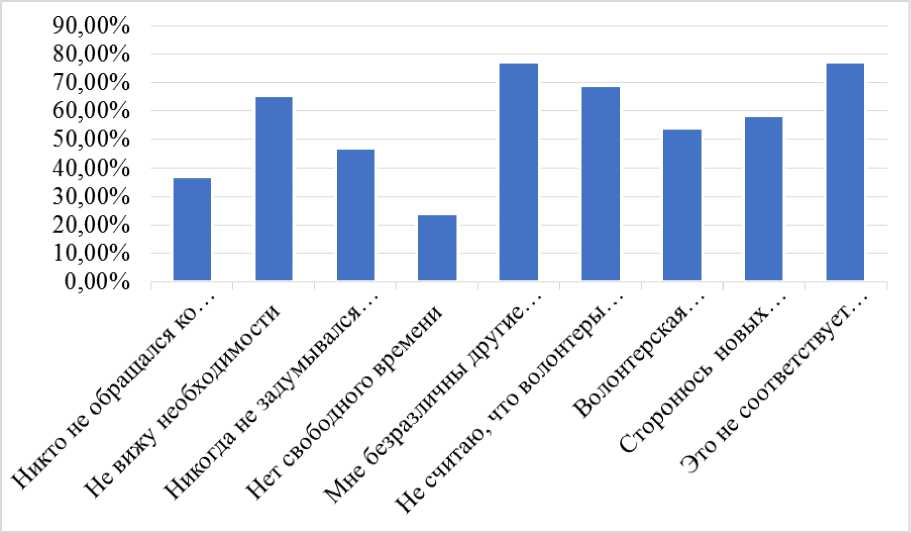

Благодаря дифференциации респондентов по годам обучения в вузе и шкалированию ответов, можно наблюдать, что первокурсники на 10 баллов (по десятибалльной шкале) оценивают контраргументы: «Никто не обращался ко мне с таким предложением», «Не вижу необходимости», «Никогда не задумывался об этом»; 76,92 % студентов второго курса проигнорирова-

Рисунок 4. — Максимальные показатели ответов студентов на вопрос «Я не волонтер, потому что…»?

Таблица 1. — Сопоставление показателей аргументов и контраргументов в пользу волонтерской деятельности студентов КБР

Таким образом, очевидно, что при соответствии в целом студенческой волонтерской деятельности в КБР стратегическим целям государственной культурной политики:

-

• первокурсники далеко не все вовлечены в неё ввиду слабой осведомленности;

-

■ некоторые второкурсники считают, что волонтерская деятельность не соответствует их религиозным (или политическим) убеждениям;

-

• среди третьекурсников есть студенты, к которым никто не обращался за помощью или которым некогда заниматься волонтерской деятельностью;

-

• половина же четверокурсников не находит времени для волонтерской деятельности, считая, что она мешает учебе, а четверть — серьезно разочарованы в её рациональности.

Напрашивается вывод, что усиление социального влияния на жизненный мир студента-волонтера ведущих вузов КБР, резко снижает потенциал студенческого волонтерского движения. А это, в свою очередь, не соответствует стратегическим целям государственной культурной политики в плане развития частно-государственного партнерства и участия в нем подрастающего поколения специалистов с высшим образованием. Иными словами, в КБР пока не созданы достаточные условия для обеспечения субъектности студенческого волонтерского движения в государственной культурной политике, следовательно, имеющийся потенциал студенческого волонтерского движения для развития региональной культуры слабо востребован и реализован.

Для изменения ситуации в необходимом направлении в первую очередь видится необходи- мым обеспечение следующих условий волонтерской деятельности студентов:

Необходима организация на постоянной основе диагностики и мониторинга волонтерского движения студентов вузов КБР, для чего может быть использована апробированная опросная модель «Потенциал волонтерского движения студентов вузов Кабардино-Балкарии» или её усовершенствованный аналог;

Необходимо усиление координации работы региональных ведомств, обеспечивающих культурную, молодежную и образовательную политику, для чего может быть использован анализ данных диагностики и мониторинга волонтерского движения студентов вузов КБР при принятии скоординированных решений;

Необходимо дальнейшее усиление институционализации гражданского общества КБР путем поддержки молодежных некоммерческих организаций и проектного финансирования их социальной деятельности в сфере культуры.

Проведенный анализ свидетельствует, что при соблюдении перечисленных условий студенческое волонтерское движение в КБР способно:

-

— быть субъектом культурной деятельности, выступая инвестором ресурса добровольного труда в сферу культуры, контролирующим эффективность своих инвестиций и соответствие их результатов стратегическим целям культурной политики (примеров подобных инициатив множество, важно, чтобы они находили поддержку со стороны вузов и научного сообще-ства16);

-

— выступать коллективным меценатом культурной деятельности, соответствующей стратегическим целям культурной политики, не ожидающим экономической отдачи от затраченных на неё средств, организовывая сбор целевых средств;

-

— выступать коллективным соинвестором культурных мероприятий на территории КБР и других субъектов Российской Федерации, контролирующим показатели эффективности и целевой характер расходов и признающим государство в качестве стратегического партнера, стимулирующего приток инвестиций в важную для государства и общества сферу;

-

— наконец, выступать активным общественным институтом, которому государство сможет делегировать осуществление инвестиций в область культуры в виде субсидий на осуществление программ и проектов, соответствующих стратегическим целям культурной политики.

Реализация обозначенных выше условий возможна путем организации регионального молодежного фонда поддержки волонтерских инициатив, который бы специализировался на сопровождении студенческих социальных программ и проектов, включая деятельность в сфере культуры. Безусловно, такое решение может быть принято исключительно политической волей региональной власти. Оно требует выделения на постоянной основе субсидий из регионального бюджета и контроля качества инвестиций в сферу региональной культуры посредством поддержки молодежных волонтерских инициатив. Технологии контроля и управления качеством также основываются на опросных и статистических методиках. Поэтому представляются весьма перспективными дальнейшие совершенствования предложенных авторизованных методических приемов и продолжение исследований студенческого волонтерского движения КБР на долгосрочной финансируемой из регионального бюджета основе.

Список литературы Студенческое волонтерское движение как субъект культурной политики

- Ермилова А. В., Исакова И. А. Специфика волонтерской деятельности в современной России: региональные практики // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социальноэкономические науки. 2017. № 4. С. 48-57.

- Зборовский Г. Е., Певная М. В., Ведерников А. А. Волонтерство в пространстве регионального управления (кейс Свердловской области) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. № 4. С. 10-25.

- Кисиленко А. В. Волонтерство: потенциал самоорганизации российской молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2018. №1. С. 63-71. 10.18413/2408-9338-2018-4- 1-63-71.

- Кудринская Л. А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологические исследования. 2006. № 5. С. 15-22.

- Кузнецова А. А., Соловьева Н. А. Динамика психологических характеристик личности студента в процессе профессионально-ориентированной волонтерской деятельности // Образование и наука. 2018. №7. С. 128-146.

- Кузьминчук A.A., Певная M.B., Тимиршина Е.Р. Направления молодежного добровольчества: специфика и перспективы развития // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2018. № 2 (53). С. 68-77.

- Нежина Т. Г., Петухова К. А., Чечеткина Н. И., Миндарова И. С. Мотивация участия молодежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 49-71.

- Певная М. В., Кузьминчук А. А. Динамика студенческого волонтерства в Свердловской области // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2016. № 4. С. 135-148.

- Проказина Н. В., Бобылева Н. Ю., Хатнюк Н.Н. Реализация добровольческого (волонтерского) потенциала в России // Научный результат. Социология и управление. 2019. №2. С. 47-.