Субъективный фактор общественного развития как ключевой ресурс консолидации российского общества

Автор: Морев Михаил Владимирович, Короленко Александра Владимировна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социология и социальная практика

Статья в выпуске: 5 (35), 2014 года.

Бесплатный доступ

В современном глобализирующемся мире трансформационные процессы распространяются на все сферы жизни общества, вызывая серьёзные качественные и количественные преобразования в его структуре. В связи с возрастающей в процессе глобализации ролью социума консолидация его членов становится важнейшим направлением общественного развития. В данной статье рассмотрена актуальность проблемы консолидации российского общества, обоснована важность субъективного фактора общественного развития, заключающегося в восприятии населением ключевых событий, происходящих в политической, экономической, социальной жизни. Как видно из анализа официальной статистической информации, в динамике наиболее наглядных показателей социального здоровья, отражающего степень психологической адаптации населения к условиям жизни, наблюдаются положительные тенденции. Однако расчёт латентного уровня некоторых из них (самоубийств) выявил проблему неточности их учёта, что говорит о несовершенстве государственной системы сбора статистической информации. Это актуализирует необходимость социологических исследований для комплексного и глубокого анализа происходящих в обществе процессов и явлений. В статье представлен опыт изучения субъективного фактора общественного развития посредством проводимых ИСЭРТ РАН социологических опросов. В ходе анализа их результатов было установлено, что по стране в целом и в Вологодской области в частности наблюдается улучшение социального настроения, свидетельствующее об адаптации людей к изменившимся в 2000-х годах жизненным условиям. Вместе с тем положительные тенденции социального самочувствия населения связаны преимущественно с удовлетворением личных, семейных интересов. С 2000 г. по настоящее время сохраняется высокая степень актуальности проблемы отчуждения российского общества от власти, что подтверждается ростом индекса социальной разобщённости и низким уровнем доверия основным государственным и общественным институтам. Авторами сделан вывод о том, что развитие консолидационных процессов в России во многом зависит от степени взаимодействия общества и органов власти. Ключевую роль в решении этой задачи может сыграть отечественная социологическая наука.

Консолидация общества, общественное развитие, социология, социальное восприятие, доверие, социальное самочувствие

Короткий адрес: https://sciup.org/147109667

IDR: 147109667 | УДК: 303.425.6 | DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.6

Текст научной статьи Субъективный фактор общественного развития как ключевой ресурс консолидации российского общества

В статье «Российская социология и вызовы современного общества» (2010) известный социолог М.К. Горшков отметил, что «российское общество находится в состоянии постоянного перехода. При этом никто точно не знает, куда оно идет и с какой социальной скоростью движется. Как следствие, вопрос о будущем России остается во многом открытым» [8, с. 6].

Среди выделенных ученым ключевых проблем российского общества можно отметить такие, как зависимость экономики от сырьевых ресурсов, крайне невысокая конкурентоспособность производимой продукции, неокрепшая демократия и слабость гражданского общества, негативные демографические тенденции и полусовет-ская социальная сфера, наличие коррупции, порождающей произвол, несвобода и несправедливость [8, с. 6]. Эти вопросы были актуальны в 2010 г. и остаются актуальными в 2014 г., несмотря на постепенное «затухание» последствий мирового финансового кризиса.

Российское общество оказалось на пороге новых коренных преобразований, которые будут определять вектор его дальнейшего развития на ближайшие десятилетия. Речь идет об идеях формирования национальной идентичности, сохранения государственного суверенитета, повышения роли общества в организации государственного управления, преодоления «кризиса доверия» государственным и общественным институтам, отказа от прозападной идеологии «общества потребления» и возвращения к исконно русским корням развития, основанным на духовно-нравственных ценностях.

Значимость и масштабность глобальных изменений в обществе в последнее время отмечает в своих выступлениях Президент РФ В.В. Путин. Помимо того, они отражаются в работах ведущих российских учёных С.С. Сулакшина [29], М.К. Горшкова [7], В.К. Левашова [15], Ж.Т. Тощенко [33] и др.

Одной из важнейших проблем, выходящих на первый план в современной России в результате трансформационных процессов, является проблема консолидации российского общества. Она имеет относительно большее значение, чем во многих развитых странах, что обусловлено последствиями постсоветских преобразований, повлекших за собой значительное снижение уровня жизни большинства населения, рост бедности, аномийности, преступности и в целом дезинтеграции и деструкции российского общества [14, c. 148].

Это вызвано, во-первых, масштабами трансформационной «ломки» в социальноэкономической сфере в последние два десятилетия и, как следствие, значительным снижением уровня жизни большинства населения, а следовательно, – объективной дестабилизацией российского общества.

Во-вторых, изменение модели развития страны привело к образованию значительных социальных неравенств, глубина которых, особенно в наиболее продвинутых регионах, возросла в десятки раз по сравнению с советским периодом. В условиях нелегитимности в общественном сознании подобные неравенства оказывают серьезное дестабилизирующее воздействие на российское общество и вызывают нарастание в нем социальных противоречий.

В-третьих, за годы реформ изменилась (и продолжает постоянно меняться) система управления обществом. Это не могло не привести к ослаблению «обратной связи» между рядовыми россиянами и властью, к изменению функций одних традиционных форм фиксации «болевых точек» общественной жизни, которыми в советское время выступали, например, СМИ, и к исчезновению других, в частности тех структур, куда десятилетиями было принято обращаться с жалобами для устранения соответствующих проблем [27, c. 3].

Определенная недостаточность в работе социальных систем общества, приводящая к тому, что в настоящее время они скорее воспроизводят сложившийся в стране уклад жизни, текущую модель, нежели развивают ее, не отменяет того факта, что все они работают. Как следствие, в пореформенной России концентрируется огромный социально-психологический ресурс, выступающий основой осуществления модернизационного прорыва, в котором столь остро нуждается сегодня российский социум [8, с. 6].

Вектор общественной эволюции диктует необходимость удовлетворения более высоких потребностей членов общества, основанных на инструментальных ценностях в виде творчества, самоактуализации личности [21, с. 3]. Новое понимание роли и места человека в системе общественных отношений требует и трансформации подхода к государственному управлению – перехода от традиционных форм и методов управления к человекоориентированной модели экономики, социальной сферы, политики, основанной на повышении качества жизни населения [21, с. 4]. Такая трансформация предполагает необходимость внесения коррективов в систему индикаторов, отражающих эффективность государственного управления, выявление новых показателей, характеризующих государственное управление в соответствии с веяниями времени.

В связи с актуальностью проблемы консолидации российского общества, решение которой подразумевает сближение народных масс и органов власти для плотного, продуктивного сотрудничества и взаимодействия, «основанного на внутреннем (ментальном, ценностном) согласии и понимании назревших общезначимых проблем и целей» [1], – особую важность приобретают вопросы, связанные с изучением субъективного восприятия представителями общества ключевых изменений, происходящих в социально-экономической, политической и культурной жизни. Именно «социально-психологический ресурс» является главным фактором развития в условиях духовно-нравственных, идеологических преобразований, на пороге которых стоит Россия уже в 2014 году. И именно «субъективный» фактор, как отмечает Ж.Т. Тощенко, «играет существенную и все возрастующую роль среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всем мире и в нашей стране» [33, с. 32].

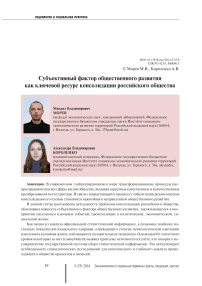

Анализ данных федеральной и мировой статистики выявил, что на территории Российской Федерации основные показатели социального здоровья, которое характеризует степень адаптации населения к условиям жизни, ухудшались в период 1990–1999 гг. и имели противоположную тенденцию начиная с 2000 г. Так, за период с 2000 по 2012 г. в стране снизился уровень смертности от самоубийств (с 39 до 21 случая на 100 тыс. нас.; в Вологодской области – с 57 до 21 случая), убийств (с 28 до 11 и с 27 до 10 случаев соответственно), заболеваемости психическими расстройствами (с 84 до 48 и со 108 до 37 случаев), алкоголизмом (со 130 до 86 и с 99 до 86), наркоманией (с 50 до 14 и с 29 до 14 случаев соответственно).

Наиболее ярко тенденции психологической адаптации общества к ключевым социально-экономическим, культурным и другим событиям, происходящим в стране, демонстрирует динамика смертности от суицидов. Репрезентативность данного показателя как индикатора, отражающего степень общественного развития, отмечали классики зарубежной и отечественной социологии (Э. Дюркгейм, П. Сорокин), научно-философские воззрения которых не утратили своей актуальности и сегодня.

Увеличение суицидальной смертности в 1990-е гг. отражает тяжелые для населения, в первую очередь психологические, последствия распада Советского Союза, а также экономических кризисов 1991 и 1998 гг. Позитивным тенденциям, наблюдавшимся в 2000-х гг., способствовала относительная стабилизация политической и социально-экономической ситуации, постепенная адаптация населения к изменившейся после развала СССР парадигме развития страны (рис. 1) .

Рисунок 1. Уровень смертности от самоубийств (на 100 тыс. нас.)

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Аналогичные тенденции характерны и для Вологодской области, причем на региональном уровне в большей степени проявилось негативное влияние мирового финансового кризиса. Область оказалась в числе наиболее пострадавших от кризиса [19, с. 100], превратившись из региона-донора в регион-реципиент с самым значительным в России дефицитом бюджета (в 2010 г. – 28%). Это было вызвано спадом в металлургическом производстве, от которого почти на 90% зависят налоговые доходы бюджета области [5].

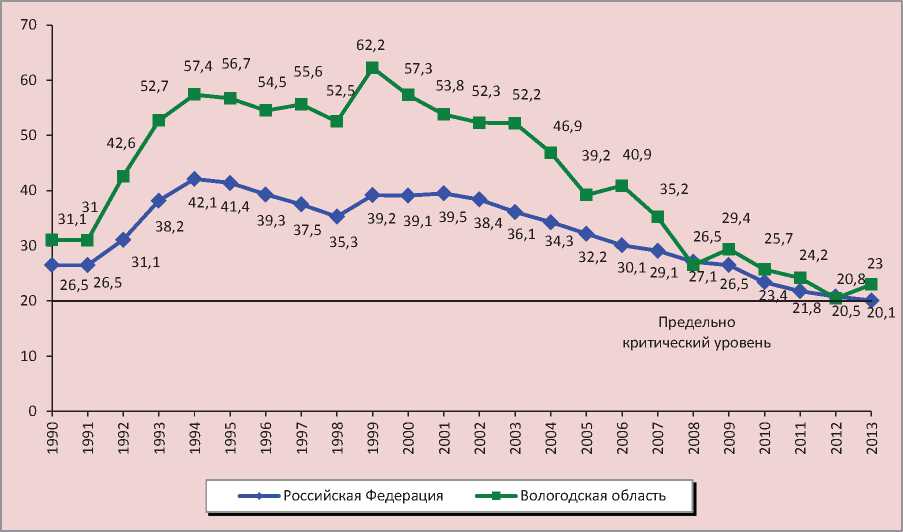

Однако данные официальной статистики недостаточно полно описывают взаимосвязи социальных процессов и явлений, происходящих в обществе. Не учитывают такие важные аспекты, как настроения людей, их отношение к различным сферам личной и общественной жизни, к деятельности властных структур. Кроме того, они обладают определенной степенью неточности.

Отчасти проблемы российской статистики обусловлены неотлаженным механизмом сбора информации в регионах, заинтересованностью органов власти субъектов РФ в искажении информации. Специфическим, усугубляющим фактором является многолетняя практика систематического искажения показателей при советской власти.

В советскую эпоху натуральная и бюджетная статистика, основанная на тотальном учете, дополнялась недостоверной сводной макроэкономической статистикой. Это было предопределено неденежным, натуральным, характером советской экономики. В проедающей советское наследство России статистика стала похожа на хаотически искривленное, непрозрачное зеркало, не позволяющее судить (даже профессионалам) о состоянии экономики и общества [9]. К примеру, результаты исследования латентного уровня суици- дальной смертности на территории Вологодской области показали, что реальные масштабы распространения самоубийств могут быть в 2 раза выше, чем те, которые регистрируются официальной статистикой (рис. 2).

Для того чтобы максимально полно отразить причины и характер протекающих в обществе социальных процессов и явлений, необходимо рассматривать их субъективное восприятие населением. В ИСЭРТ РАН для достижения этой цели применяется мониторинг общественного мнения1, в разработке которого принимал непосредственное участие Институт социально-политических исследований РАН.

Одним из ключевых индикаторов социального восприятия является уровень доверия государственным и общественным институтам. Доверие как продукт общественного развития и эволюции мировоззрения человечества в ходе социальной динамики отражает запрос общества на консолидацию, единение социальных сил и ресурсов и способствует достижению общих социальных целей в различных сферах общественной деятельности [14, c. 14]. Этот показатель важен и тем, что отражает принятие/непринятие населением проводимого действующей властью курса развития страны. С другой стороны, он отражает оценку деятельности институтов гражданского общества, что характеризует отношение населения к сложившимся демократическим основам.

Рисунок 2. Официально регистрируемый, латентный и реальный уровни суицидальной смертности в Вологодской области (на 100 тыс. нас.)*

* Рассчитано авторами по методике ЮНИСЕФ [10, с. 61]. Использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Таким образом, доверие граждан различным институтам власти можно расценивать как интегральный индикатор отношений между государством и обществом.

Как показывают международные исследования, Российская Федерация входит в число стран с низкими показателями доверия населения государственным и общественным институтам2.

Ежегодно доверие россиян к власти, бизнесу, СМИ и НКО примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по 27 странам мира, принимающим участие в опросе (табл. 1) .

По интегральному индексу Россия в 2013 г. находилась на последнем месте, в 2014 г. – на предпоследнем (табл. 2) .

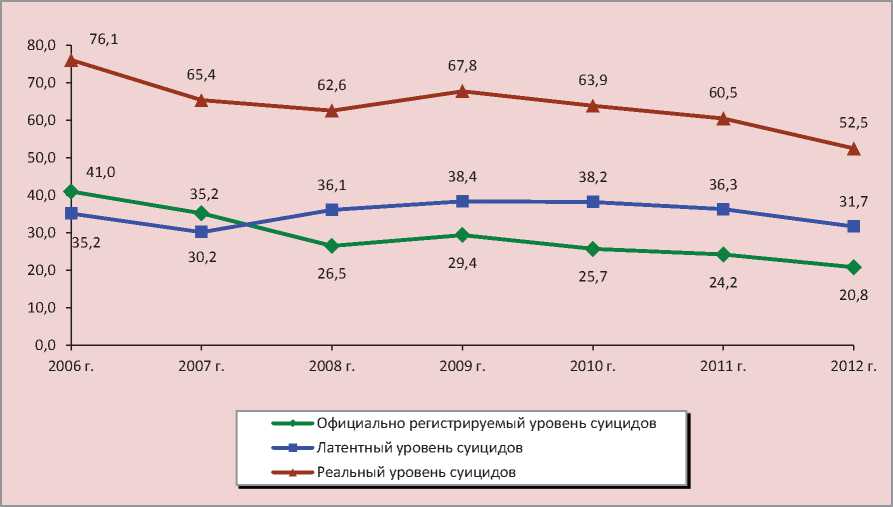

Среди органов государственной власти в Российской Федерации наиболее высоким уровнем доверия пользуется Президент РФ. При этом одной из уникальных особенностей российской системы власти является гипертрофированная роль личности. Личность превалирует над институтом [34].

Тренд доверия главе государства в 2000-е годы наглядно демонстрирует значение личности действующего Президента РФ В.В. Путина для населения России.

Таблица 1. Уровень доверия ключевым институтам

|

Институт |

Среднемировое значение (в % от числа опрошенных) |

Россия (в % от числа опрошенных) |

Рейтинг России |

|||||||||

|

среди 23 стран |

среди 26 стран |

среди 27 стран |

||||||||||

|

2011 г. |

2012 г |

2013 г. |

2014 г. |

2011 г. |

2012 г |

2013 г. |

2014 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

|

Власть |

52 |

43 |

48 |

44 |

39 |

26 |

29 |

27 |

н.д. |

24 |

24 |

22 |

|

Бизнес |

56 |

53 |

58 |

58 |

41 |

41 |

40 |

45 |

23 |

22 |

25 |

19-23 |

|

Масс-медиа |

49 |

52 |

57 |

52 |

37 |

33 |

38 |

35 |

н.д. |

25* |

25 |

25 |

|

НПО |

61 |

58 |

63 |

64 |

н.д. |

28 |

40 |

41 |

н.д. |

25* |

25 |

26 |

|

Среднее |

55 |

51 |

57 |

54 |

40 |

32 |

36 |

37 |

22 |

25* |

26 |

26 |

Источник: 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Таблица 2. Рейтинг стран по интегральному индексу доверия

Место в рейтинге 2013 2014 2014 к 2013, п.п. Страна Уровень доверия Страна Уровень доверия 10 стран-лидеров 1 Китай 80 ОАЭ 79 +13 2 Сингапур 76 Китай 79 -1 3 Индия 71 Сингапур 73 -3 4 Мексика 68 Индонезия 72 +10 5 Гонконг 67 Индия 69 -2 6 ОАЭ 66 Малайзия 65 +1 7 Малайзия 64 Канада 60 -2 8 Канада 62 Нидерланды 60 +1 9 Индонезия 62 Мексика 59 -9 10 США 59 Гонконг 59 -8 10 стран-аутсайдеров 17 Италия 51 ЮАР 50 В 2013 г. участия в исследовании не принимала 18 Австралия 50 США 49 -10 19 Польша 48 Франция 46 -8 20 Южная Корея 47 Япония 44 +3 21 Ирландия 46 Италия 43 -8 22 Аргентина 45 Турция 41 -1 23 Испания 42 Испания 39 -3 24 Турция 42 Ирландия 39 -7 25 Япония 41 Россия 37 +1 26 Россия 36 Польша 35 -13 Источник: 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Согласно данным World Economic Journal В. Путин находится на третьем месте по уровню доверия населения среди глав государств мира (1 место – Дилма Русеф, Бразилия, 2 место – Ангела Меркель, Германия) [25].

В триаде «Президент – Правительство – Государственная Дума» глава государства оказывается сильнее, чем отдельные госу- дарственные органы [34]. Этот тезис наглядно подтверждают данные опросов населения (табл. 3).

Динамика одобрения деятельности главы государства на региональном и федеральном уровнях в целом совпадает, что показывают результаты социологических измерений ВЦИОМ, Левада-центра и ИСЭРТ РАН (рис. 3) .

Таблица 3. Динамика уровня доверия действующим в стране общественным структурам и институтам власти (в % от числа опрошенных)

|

Общественные структуры и институты власти |

1996 |

2000 |

2007 |

2011 |

2012 |

2013 |

Изменение +/- 2013 к |

||

|

2012 |

2011 |

2007 |

|||||||

|

Уровень доверия > 40% |

|||||||||

|

Президенту РФ |

26,5 |

57,1 |

60,3 |

50,5 |

45,7 |

47,0 |

+1 |

-4 |

-13 |

|

Церкви |

37,9 |

42,3 |

44,8 |

47,5 |

41,4 |

43,9 |

+3 |

-4 |

-1 |

|

Правительству РФ |

18,5 |

42,7 |

41,9 |

47,4 |

39,6 |

40,4 |

+1 |

-7 |

-2 |

|

Прокуратуре |

18,2 |

30,9 |

31,1 |

35,4 |

33,9 |

40,1 |

+6 |

+5 |

+9 |

|

Уровень доверия > 35% |

|||||||||

|

Суду |

19,8 |

31,6 |

32,1 |

35,8 |

36,1 |

39,3 |

+3 |

+4 |

+7 |

|

Руководству области |

14,2 |

31,3 |

40,6 |

36,6 |

34,6 |

37,8 |

+3 |

+1 |

-3 |

|

ФСБ |

12,6 |

34,2 |

34,2 |

35,8 |

33,2 |

37,5 |

+4 |

+2 |

+3 |

|

Армии |

34,2 |

37,0 |

28,7 |

34,1 |

31,3 |

37,5 |

+6 |

+3 |

+9 |

|

Уровень доверия > 30% |

|||||||||

|

Совету Федерации |

13,4 |

28,3 |

34,9 |

35,5 |

32,3 |

34,6 |

+2 |

-1 |

0 |

|

Полиции |

14,1 |

27,2 |

28,3 |

32,1 |

29,3 |

33,7 |

+4 |

+2 |

+5 |

|

Органам местного самоуправления* |

- |

- |

32,3 |

33,9 |

29,3 |

32,7 |

+3 |

-1 |

+1 |

|

Государственной Думе |

14,8 |

23,0 |

29,5 |

32,0 |

30,5 |

31,6 |

+1 |

0 |

+2 |

|

СМИ |

15,4 |

33,4 |

27,5 |

28,7 |

29,5 |

30,2 |

+1 |

+2 |

+3 |

|

Уровень доверия > 25% |

|||||||||

|

Общественной палате РФ** |

- |

- |

- |

27,3 |

28,1 |

29,9 |

+2 |

+3 |

- |

|

Общественной палате области** |

- |

- |

- |

25,7 |

25,4 |

29,2 |

+4 |

+4 |

- |

|

Профсоюзам |

20,2 |

28,4 |

28,6 |

30,0 |

25,6 |

27,8 |

+2 |

-2 |

-1 |

|

Директорам, руководителям предприятий |

5,2 |

19,6 |

23,6 |

22,3 |

25,1 |

27,5 |

+2 |

+5 |

+4 |

|

Общественным организациям* |

- |

- |

24,4 |

26,7 |

26,5 |

26,8 |

0 |

0 |

+2 |

|

Уровень доверия < 25% |

|||||||||

|

Банковским, предпринимательским кругам |

8,5 |

12,4 |

21,3 |

20,4 |

21,3 |

23,4 |

+2 |

+3 |

+2 |

|

Политическим партиям, движениям |

6,8 |

10,7 |

17,6 |

22,8 |

20,9 |

20,4 |

-1 |

-2 |

+3 |

|

* В список вариантов ответа включено в 2006 г. ** В список вариантов ответа включено в 2010 г. Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН. |

|||||||||

Рисунок 3. Уровень одобрения деятельности Президента РФ по данным ВЦИОМ, Левада-центра, ИСЭРТ РАН

Концентрация положительного общественного мнения только на институте президентства и личности В.В. Путина, с одной стороны, обладает значительным потенциалом для консолидации общества, что мы и наблюдаем в последние месяцы вокруг обстановки на Украине (об этом, в частности, говорил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий: «Ситуация в Украине консолидирует все российское гражданское общество. Все однозначно выступают за то, чтобы защитить наших на Украине, за то, чтобы не допустить вытеснение русского языка и русских за территорию Украины» [23]).

Однако, с другой стороны, высокий уровень поддержки Президента РФ среди россиян не свидетельствует о преодолении разрыва между государством и обществом и поэтому не противоречит тому факту, что в обществе наблюдается процесс социальной атомизации. Сегодня ощущение личностной связи граждан с Россией постепенно утрачивается. В течение всего периода реформ продолжает развертываться процесс тотальной социально-политической отчужденности, который складывается из двух потоков негативных явлений, «разрывающих» общество: социальной атомизации и политического отчуждения населения от власти [16, c. 8].

Субъективное восприятие населением социально-экономической и политической ситуации в стране отражается на его социальном самочувствии. Среди индикаторов социального самочувствия, измеряемых на мировом уровне, наиболее популярным и востребованным является уровень счастья и субъективной удовлетворенности жизнью.

Макроэкономические показатели (такие, как ВВП) не всегда полно отражают реальную картину развития государства. В частности, высокий уровень дохода не всегда гарантирует удовлетворенность жизнью. Рост богатства на протяжении десятилетий не сопровождается признаками возрастающего счастья. Эта проблема является предметом острых дискуссий в Великобритании, Франции, Канаде, Северной Ирландии и многих других развитых странах. Специалистами обсуждаются методы измерения счастья и его факторов, возможности мониторирования на международном уровне [37, c. 137].

В 2006 году международным фондом New Economist Foundation (NEF) был разработан международный индекс счастья (Happy Planet Index), в котором отражается благосостояние людей и экология в разных странах мира. Он показывает эффективность, с которой страны мира «конвертируют» природные богатства в продолжительную и счастливую жизнь своих граждан [35]. Самый высокий всемирный индекс счастья, по данным на 2012 г., имеет Коста-Рика (64,04), самый низкий – Ботсвана (22,59), Россия занимает 122 место с индексом 34,52 [6], располагаясь между Конго и Болгарией (в 2011 г. она занимала 108 место; табл. 4).

С 2011 года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится исследование «Индекс лучшей жизни» (The OECD Better Life Index) [22], охватывающее 39 стран. Показатели базируются на статистическом анализе и социологических исследованиях, осуществляемых на регулярной основе. По данному индексу в 2012 г. Россия открывала пятерку самых «несчастливых» стран. В первую очередь – из-за низких индексов «Гражданские права», «Здоровье» и «Удовлетворенность жизнью» (табл. 5) .

Эти и другие зарубежные исследования во многом породили миф о том, что большинство россиян чувствуют себя несчастными.

Таблица 4. Рейтинг стран мира по индексу счастья (New Economic Foundation. The Happy Planet Index 2012) *

Страны-лидеры Страны-аутсайдеры Страна Индекс Место в мире Страна Индекс Место в мире Коста-Рика 64,04 1 Южная Африка 28,19 141 Вьетнам 60,44 2 Кувейт 27,11 142 Колумбия 59,75 3 Нигер 26,83 143 Белиз 59,29 4 Монголия 26,77 144 Сальвадор 58,89 5 Бахрейн 26,62 145 Ямайка 58,53 6 Мали 26,04 146 Панама 57,80 7 Центрально-Африканская Республика 25,26 147 Никарагуа 57,06 8 Катар 25,19 148 Венесуэла 56,87 9 Чад 24,68 149 Гватемала 56,86 10 Ботсвана 22,59 150 * Для сравнения (в скобках указано место в рейтинге): США – 37,34 (105), Канада – 43,56 (65), Китай – 44,66 (60), Великобритания – 47,93 (41), Германия – 47,20 (46), Франция – 46,50 (50), Швеция – 46,17 (52), Норвегия – 51,43 (29), Россия – 34,52 (122), Конго – 34,55 (121), Болгария – 34,15 (123). Источник: Всемирный индекс счастья (Happy planet index) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.happyplanetindex. org/

Таблица 5. Рейтинг стран по индексу лучшей жизни (2012 г.)

Место в рейтинге Страна Показатели (аспекты) 1 * Cl О s s о о о о CD О g X ■= о cl CO CD X LQ cd x 1! Индекс лучшей жизни 5 стран-лидеров 1 Австралия 7,5 4,6 7,7 8,3 7,6 8,8 9,5 9,3 8,1 9,5 6,6 7,95 2 Швеция 6,2 4,7 7,2 7,6 8,3 9,7 8,7 8,8 9,3 8,2 8,8 7,95 3 Канада 7,8 5,9 7,7 8,4 7,6 8,4 6,1 9,2 8,8 9,7 7,5 7,92 4 Норвегия 7,4 3,9 8,6 8,0 7,2 9,2 6,4 8,1 9,7 9,1 9,1 7,88 5 Швейцария 6,0 7,8 8,9 8,6 7,3 8,3 3,6 9,3 10 8,7 7,9 7,85 5 стран-аутсайдеров 35 Российская Федерация 5,9 1,3 5,8 5,6 6,1 4,3 2,3 0,6 3,0 7,2 8,6 4,61 36 Бразилия 3,9 0,0 4,7 6,2 1,5 6,5 4,5 4,7 6,4 2,8 7,3 4,41 37 Чили 3,5 0,7 4,9 3,6 4,0 2,9 4,4 5,7 6,0 6,3 5,5 4,32 38 Мексика 4,2 0,6 3,9 1,2 0,7 5,3 5,5 4,7 8,5 0,0 3,0 3,42 39 Турция 1,3 0,7 2,3 0,0 1,5 3,1 6,2 5,0 2,0 7,8 0,0 2,72 Источник: Официальный сайт «Индекс лучшей жизни». – Режим доступа:

Однако социологические опросы ВЦИОМ3 показывают, что за период с 1990 по 2013 г. доля «счастливых» россиян увеличилась с 44 до 76%. На оценки жителей страны существенного влияния не оказал даже мировой финансовый кризис, так как с 2008 г. уровень 70–77% остается стабильным [12]. Аналогичный опрос, проведенный ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области в 2012 г., показал, что эту точку зрения разделяют 69% жителей региона. За период с 2001 по 2013 г. средний балл «счастливости» в Вологодской области увеличился4 с 5,2 до 6,5.

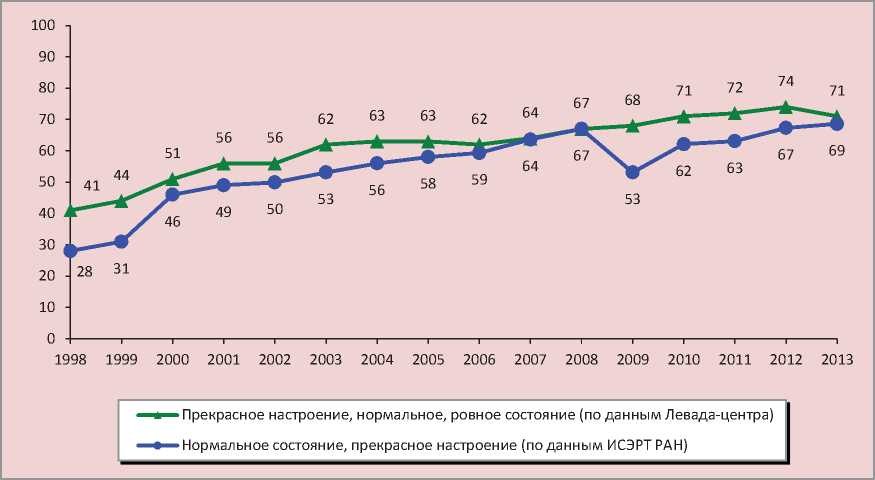

С тенденциями, которые отмечаются российскими исследованиями уровня счастья, в целом коррелируют результаты сравнительного анализа динамики социального настроения на территории Российской Федерации и Вологодской области (рис. 4). Социальное настроение, по Ж.Т. Тощенко, «объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности или неустроенности, степени устойчивости... Его специфика состоит в том, что оно отражает действительность, реальность, исходя из содержания коренных интересов субъекта, его конечных целей и идеалов. Действительность, отраженная через социальное настроение, детерминирует целеполагающую деятельность субъекта, постановку им важнейших целей социальной и духовной жизни. Именно поэтому социальное настроение как важнейшая характеристика общественного сознания участвует в регулировании отдельных поступков, действий людей,

Рисунок 4. Доля людей, положительно характеризующих свое настроение, в Российской Федерации и Вологодской области (в % от числа опрошенных)

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН и Левада-Центра.

социальных групп, общественных институтов и демонстрирует их умонастроения, мироощущения, ценностные ориентации и установки [33, с. 30].

Важным показателем, который следует отметить для характеристики тенденций социального самочувствия, является уровень социальной аномии. Концепция социальной аномии была разработана Эмилем Дюркгеймом в XIX веке и продолжена Р. Мертоном. Аномия выражается главным образом в отчуждении отдельных индивидов и групп, в их непричастности к процессам, происходящим в социуме, в утрате чувства солидарности, что, в свою очередь, приводит к разрушению культурных и этических основ общества, потере моральных ценностей, нравственных ориентиров и маргинализации его членов [32]. Характеризуя состояние российского общества после распада СССР, С.Г. Кара-Мурза писал: «Если на нынешнее неустойчивое равновесие не воздействовать целенаправленно и умело, сдвиг продолжится в сторону углубления аномии и распада общества» [13, c. 123].

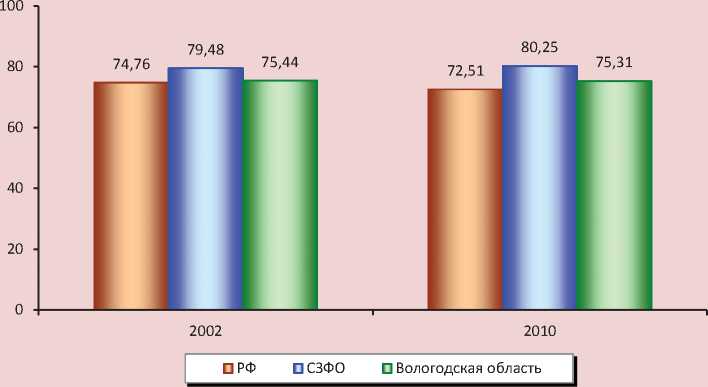

Сотрудниками Центра исследований суицидального поведения при кафедре психиатрии Оксфордского университета был разработан индекс социальной разобщённости (аномии), который рассчитывался по данным переписи населения в каждом округе и складывался из суммы следующих показателей: доля жителей, имевших другие домашние адреса за год до переписи населения 1991 года (количество иммигрантов); доля одиноких лиц в населении; доля взрослых, не состоящих в браке; доля лиц, проживающих в нанимаемом в частном порядке жилье [39].

Рисунок 5. Индекс социальной разобщённости (аномии) населения (по итогам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. ; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Проведенные ИСЭРТ РАН расчеты5 [35] уровня социальной аномии показали, что за межпереписной период (2002– 2010 гг.) в целом по России произошли позитивные изменения в уровне социальной разобщённости населения: соответствующий индекс в стране снизился с 74,76 до 72,51%, в Вологодской области – с 75,44 до 75,31%. Несколько хуже ситуация в СевероЗападном федеральном округе, где индекс социальной разобщённости за указанный период вырос с 79,48 до 80,25% (рис. 5) .

Таким образом, уровень социальной разобщённости населения в Вологодской области выше, чем в среднем по регионам России. Тенденции в динамике уровня аномии населения области соответствуют общероссийским, однако позитивные изменения в среднем по стране идут быстрее, чем в регионе.

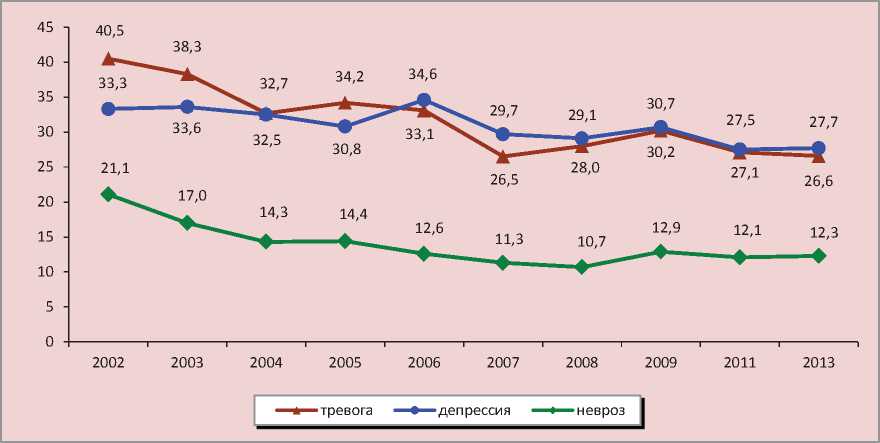

Проводимые в ИСЭРТ РАН исследования помимо выявления социального настроения граждан, уровня их счастья позволяют определить долю жителей, испытывающих симптомы тревоги, депрессии, невроза. Это позволяет зафиксировать тонкую грань, когда состояние неудовлетворённости жизнью переходит на уровень патологических нарушений психического здоровья, которые в свою очередь могут инициировать такие аутодеструктивные социальные явления, как самоубийства.

Хотя в целом за период с 2002 по 2013 г. доля жителей региона, отмечающих у себя признаки тревоги, депрессии и невроза, уменьшилась (рис. 6) , она остается достаточно значительной. По данным за 2013 г. каждый четвертый проявляет признаки тревоги или депрессии, 12% населения – признаки невроза.

Рисунок 6. Доля жителей Вологодской области, проявляющих симптомы тревоги, депрессии, невроза (в % от числа опрошенных)

* С 2009 опрос проводится 1 раз в два года.

Источник: данные мониторинга общественного психического здоровья ИСЭРТ РАН.

Таким образом, результаты исследований национальных институтов, занимающихся изучением общественного мнения, свидетельствуют о росте позитивных настроений в российском обществе и их данные подтверждаются тем, что коррелируют с улучшающимися показателями демографической и социально-экономической статистики, а также аналогичными результатами социологических опросов, фиксируемыми на региональном уровне.

Ключевая проблема заключается в том, что общество всё больше отчуждается от власти и в самом обществе наблюдается всё большая степень разобщенности, настроения россиян всё больше связываются с собственными интересами и, в первую очередь, с удовлетворением материальных потребностей. Это отмечает Е.В. Балацкий, сравнивая динамику ВВП и индекса макропсихологического состояния общества [4]. Это же подчеркивает и М.К. Горшков в статье «Русская мечта: опыт социологических измерений»: «В условиях возрастающей тревожности, а зачастую и враждебности внешней среды и отсутствия возможности существенно влиять на возникающие ситуации в нем, россияне концентрируют свои усилия на создании комфортной микросреды обита-ния…Ядром микромира россиян является семья, которая сохраняет традиционную форму: мужчина-добытчик и любящая женщина-хозяйка создают семью для рождения и воспитания детей» [7, с. 3].

Об этом заявляет академик РАН В.И. Жуков: «В современном российском обществе приоритетность дела на благо общества, других людей трансформируется в приоритетность дела ради личных интересов. В современной России в условиях кризиса и нестабильности культуры формируется тип личности с преобладанием ориентации на индивидуально-личностные нормы поведения и деятельности» [10, с. 39].

Социологические опросы ИСЭРТ РАН фиксируют аналогичные тенденции на региональном уровне: с 2007 г. наблюдается снижение уровня доверия органам власти, однако это не отражается на позитивной динамике социального настроения (положительный тренд в период с 1996 по 2013 г. прерывался только в кризисном 2009 году). То есть ожидания и надежды населения все меньше связываются с деятельностью органов власти, люди перестают ждать помощи от государства, наблюдается обособленность человека, «уход в себя».

Последствие атомизации российского общества, нарастания в нем отчуждения, все меньшего соответствия общества тем идеалам справедливости, которые характерны для русской культуры и являются консенсусными для всех слоев населения, представляет «изменение психологического механизма формирования идентичности россиян в целом, что повлечет за собой массу следствий – от утраты готовности переносить без жестких протестов личные проблемы в ходе новых вероятных экономических кризисов до отказа «отдать долг стране» службой в армии…Тенденция раз- рушения «органической солидарности» может начать работать на раскол российского общества. И хотя говорить о таком расколе преждевременно, однако уже появились основания утверждать, что назревающее недовольство внутренне гетерогенно и эта гетерогенность скорее всего будет со временем усиливаться» [7, с. 3].

Именно об этом свидетельствуют данные социологических опросов, проводимых ИСЭРТ РАН: более половины жителей области доверяют «только самым близким друзьям и родственникам»; каждый четвертый говорит, что доверять в наше время «нельзя никому»; доверяют «большинству знакомых» и «всем людям без исключения» только 15% населения (табл. 6) .

Сплоченность общества на уровне страны отмечают 14% населения, на уровне области – 16%, по месту проживания – 28%, среди ближайшего окружения (для сравнения) – 52% (табл. 7) .

Понижение уровня самоидентификации людей до элитных групп, корпораций, круга друзей, семьи, ограничивающих свои интересы эгоистическими целями мелких общностей, ослабляет целостность социума. Они перестают быть ячейками

Таблица 6. Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)

|

Вариант ответа |

2010 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|

В наше время никому нельзя доверять |

26,1 |

24,7 |

27,9 |

|

Только самым близким друзьям и родственникам |

58,1 |

56,5 |

52,5 |

|

Большинству знакомых мне людей можно доверять |

12,8 |

16,1 |

15,2 |

|

Доверять нужно всем людям без исключения |

2,3 |

2,5 |

1,6 |

Таблица 7. Чего сегодня больше? (в % от числа опрошенных)

Не случайно консолидация российского общества, формирование духовно-нравственной и культурной идентичности «красной нитью» проходит через выступления В.В. Путина в период его третьего президентского срока. Это было отражено в его статье «Россия сосредотачивается», где он пишет, что в постсоветский период российским обществом была решена задача «возрождения авторитета и силы государства как такового… восстановления реального единства страны, иными словами, установления на всей ее территории суверенитета российского народа, а не господства отдельных лиц или групп… Период восстановления пройден. Постсоветский этап в развитии России, впрочем, как и в развитии всего мира, завершен и исчерпан. Созданы все предпосылки для движения вперед – на новой базе и в новом качестве» [24].

В полной мере позиция главы государства прозвучала в валдайской речи, по результатам которой многие отметили, что он показал себя как «общенациональный лидер», «наследник русской консервативной политической традиции», «критик всей современной модели развития западной цивилизации». Катализатором сплочения стала ситуация на Украине, которая продемонстрировала весь консолидационный потенциал российского общества.

Сегодня Россия находится на пороге нравственного государства. Парадигма удовлетворения материальных потребностей изжила себя. Перемены неизбежны, но происходить они могут по двум направлениям: либо в сторону нравственного государства, в котором «главной идеологией и ценностной программой является центристское строительство, учитывающее законные и нравственные интересы всех групп и членов общества, оптимизируя вот эту сложно устроенную социальную систему» [31], и которое является «неизбежным неслучайным эволюционным этапом современных типов государств» [30, с. 100]; либо в сторону «растворения, уничтожения национального государства и главного его атрибута с точки зрения международного права, а именно – суверенитета, что мы и наблюдаем в Ливии, Сирии» [29, с. 23].

Дальнейший характер динамики социального здоровья будет зависеть от того, насколько Президенту удастся реализовать консолидационный потенциал общества, повысить доверие к государственным и общественным институтам. В этой ситуации связь между государством и обществом должна обеспечить в первую очередь социологическая наука, накопившая за годы своего существования значительный потенциал, который позволяет ей сейчас играть весомую роль «в социальном обновлении страны, трансформации научного знания в экономику, политику и культуру, адекватную глобальным тенденциям развития цивилизации» [28].

Как мы видим, поверхностный взгляд на улучшающиеся показатели официальной статистики не дает полного представления о реальных тенденциях развития российского общества и угрозах ему, не позволяет найти «болевые точки», замалчивание которых может поставить под угрозу жизнеспособность страны. Однако детальный анализ индикаторов, отражающих субъективное восприятие населением ключевых изменений в общественной жизни, позволяет увидеть глубинные факторы, влияющие на процесс развития социума и государства и определяющие их дальнейшую судьбу.

Список литературы Субъективный фактор общественного развития как ключевой ресурс консолидации российского общества

- База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gks.ru/

- 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.edelman.com

- Всемирный индекс счастья (Happy planet index) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.happyplanetindex.org/

- Официальный сайт «Индекс лучшей жизни». -Режим доступа: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111

- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. perepis2002.ru/index.html?id=11

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

- Агеева, Е.А. Политические аспекты консолидации современного российского общества (на примере полиэтнического региона): автореф. дис. канд. полит. наук/Е.А. Агеева. -М., 2004. -25 с.

- Антонян, Ю.М. Криминология. Избранные лекции/Ю.М. Антонян. -М.: Логос, 2004. -448 с.

- База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gks.ru/

- Балацкий, Е.В. Экономические детерминанты психологического состояния общества [Электронный ресурс]/Е.В. Балацкий//Федеральное интернет-издание «Капитал страны». -Режим доступа: http://kapital-rus.ru/articles/article/181042

- Великанова, О. Удержать равновесие [Электронный ресурс]/О. Великанова//Эксперт Северо-Запад. -2010. -№ 4 (450). -Режим доступа: http://expert.ru/northwest/2010/04/byudzhety_regionov/

- Всемирный индекс счастья (Happy planet index) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.happyplanetindex.org/

- Горшков, М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения [Текст]/М.К. Горшков//Социологические исследования. -2012. -№ 12. -С. 3-11.

- Горшков, М.К. Российская социология и вызовы современного общества: вместо предисловия [Текст]/М.К. Горшков//Россия реформирующаяся: Ежегодник -2010. -Выпуск 9. -М.: Новый хронограф, 2010. -С. 3-18.

- Делягин, М. Есть ложь, есть статистика и есть российская статистика / М. Делягин // Новая газета. - 2009. - 9 окт. // Демоскоп Weekly - электронная версия бюллетеня «Население и общество» ВШЭ. - Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0393/gazeta028.php

- Жуков, В.И. Россия в глобальной системе социальных координат: социологический анализ и прогноз/В.И. Жуков//Социс. -2008. -№ 10. -С. 29-39.

- Иванов, О.И. Человеческий потенциал современной российской экономики [Текст]/О.И. Иванов//Журнал социологии и социальной антропологии. -2012. -№ 1. -С. 140-156.

- Интерактивный проект ВЦИОМ «Россия удивляет» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.russia-review.ru/o-proekte/socialnoe-samochuvstvie/

- Кара-Мурза, С.Г. Аномия в России -причины и проявления [Текст]/С.Г. Кара-Мурза. -М.: Научный эксперт, 2013. -264 с.

- Кривопусков, В.В. Теоретические проблемы социологического исследования консолидации российского общества [Текст]/В.В. Кривопусков//Историческая и социально-образовательная мысль. -2012. -№ 5 (15). -С. 146-149.

- Левашов, В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества [Текст]/В.К. Левашов//Социологические исследования. -2012. -№ 12. -С. 12-22.

- Левашов, В.К. Россия на развилке социополитических траекторий развития [Текст]/В.К. Левашов//Мониторинг общественного мнения. -2011. -№ 3 (103). -С. 5-23.

- Ли, Д.А. Преступность в России: системный анализ: монография [Текст]/Д.А. Ли. -М.: Гелва, 1997. -192 с.

- Морев, М.В. Методологические особенности изучения социальных настроений на региональном уровне/М.В. Морев, В.С. Каминский//Проблемы развития территории. -2013. -№ 5. -C. 96-103.

- Морев, М.В. Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения [Текст]: монография/М.В. Морев, А.А. Шабунова, К.А. Гулин; под ред. В.А. Ильина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -188 с.

- Нагимова, А.М. Государственное управление качеством жизни регионального социума: методология оценки эффективности: автореф. на соиск. уч. степ. д.с.н./А.М. Нагимов. -45 с.

- Официальный сайт «Индекс лучшей жизни». -Режим доступа: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/#/11111111111

- Политики и общественные деятели одобрили решение Москвы вмешаться в ситуацию на Украине [Электронный ресурс]//Деловая газета «Взгляд». -2014. -2 марта. -Режим доступа: http://vz.ru/news/2014/3/2/675092.html

- Путин, В.В. Россия сосредотачивается -вызовы, на которые мы должны ответить [Электронный ресурс]/В.В. Путин//Известия. -2012 -16 янв. -Режим доступа: http://izvestia.ru/news/511884

- Рейтинг президентов мира (март 2013 г.) [Электронный ресурс]//Мировой экономический журнал (World Economic Journal). -Режим доступа: http://world-economic.com/ru/articles_wej-234.html

- Смертность российских подростков от самоубийств [Текст]/А.Е. Иванова, Т.П. Сабгайда и др.//Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). -2011. -132 с.

- Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение [Текст]: монография/под ред. М.К. Горшкова. -М.: Новый хронограф, 2010. -256 с.

- Стенограмма «Прямой линии» с Президентом РФ В.В. Путиным от 25.04.2013 [Электронный ресурс]//Российская газета. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/25/stenogramma-site.html

- Сулакшин, С.С. Государство на пороге грядущего/С.С. Сулакшин//Футурологическая модель государства (материалы круглого стола). -М.: Научный эксперт, 2013. -С. 8-23.

- Сулакшин, С.С. На пороге нравственного государства [Текст]/С.С. Сулакшин//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -М., 2011. -Вып. 4. -Т. 4. -С. 98-103.

- Сулакшин, С.С. Что такое идеология? Дневник Сулакшина [Электронный ресурс]/С.С. Сулакшин. -Режим доступа: http://sulakshin.ru/chto-takoe-ideologiya/

- Теория социальной аномии [Электронный ресурс]/под ред. Г.В. Осипова//Российская социологическая энциклопедия, 1998. -Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/619/word/teorija-socialnoi-anomi

- Тощенко, Ж.Т. Социальное настроение -феномен социологической теории и практики [Текст]/Ж.Т. Тощенко//Социологические исследования. -1998. -№ 1. -С. 21-34.

- Третьяков, В.Т. Доклад на круглом столе «Институт президентства в России: правовые основы и роль в модернизации общества» 8 июня 2011 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://education.law-books.ru/index.php?page=kruglyj-stol

- Чепурных, М.Н. Индекс счастья: опыт Запада (социологический обзор) [Электронный ресурс]/М.Н. Чепурных//Теория и практика общественного развития. -2012. -№ 9. -Режим доступа http://www.teoria-practica.ru/-9-2012/sociology/chepurnykh.pdf

- Чугуенко, В.М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия населения [Текст]/В.М. Чугуенко., Е.М. Бобкова//Социологические исследования. -2013. -№ 1. -С. 15-23.

- Шабунова, А.А. Представления вологжан о счастье [Текст]/А.А. Шабунова, М.В. Морев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 1. -C. 137-150.

- 2014 Edelman Trust Barometer [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.edelman.com

- Hawton, K., Harriss, L., Hodder, K., Simkin, S., Gunnell, D. The influence of the economic and social environment on deliberate self-harm and suicide: an ecological and person-based study [Electronic resource]/Psychological Medicine. -2001. -Vol. 31. -P. 827-836. -Available at: http://www.psyobsor.org/1998/23/3-1.php

- Материалы международной конференции по латентной преступности [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.crimpravo.ru/blog/prestupnost/463.html