Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета как фактор повышения ее эффективности

Автор: Литвин Дмитрий Владимирович, Лупырь Валерий Григорьевич

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки

Статья в выпуске: 1 (56), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема активизации у обучаемых процессов субъективного контроля техники стрельбы из пистолета. Раскрывается механизм использования разработанной формы самоанализа стрельбы. Проводится эмпирическое исследование эффективности внедрения самоанализа в образовательный процесс.

Огневая подготовка, техника стрельбы из пистолета, активизация самоконтроля действий во время стрельбы, повышение эффективности образовательного процесса

Короткий адрес: https://sciup.org/14989352

IDR: 14989352 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета как фактор повышения ее эффективности

Изучение дневников самоанализа стрельб курсантов и слушателей, построенных по традиционной схеме, показывает, что анализ сводится к фиксированию результатов стрельбы — графического изображения, полученной оценки. Обучаемые затрудняются дать четкое объяснение своим действиям во время стрельбы, выделить ошибки, приводящие к отклонению попаданий или промахам. Примечательно, что объяснению не поддаются не только плохие, но и хорошие результаты. Такое положение ведет к ослаблению преемственности выполняемых задач от занятия к занятию, текущий материал изолирован от предыдущего. Образовательный процесс «выхолащивается», а обучение утрачивает главное — развитие как целенаправленное и поступательное изменение качества профессиональной подготовки. На этом фоне наблюдается ослабление мотивации к занятиям у курсантов и слушателей старших курсов, что явля- ется труднопреодолимым препятствием для становления способностей к самообразованию, самосовершенствованию и повышению своего профессионального уровня 1.

Рекомендации, данные преподавателем перед выполнением выстрела, во время или после него, в большинстве случаев не имеют методического эффекта и не оказывают корректирующего действия, поскольку обучаемый, как ему кажется, вовсе не совершает ошибок. Такое положение становится возможным вследствие помех (громкий звук выстрела, отдача), препятствующих корректной работе нервномышечного аппарата по удержанию «ровной мушки» и обработке спуска курка. Очевидно, что в стрельбе из пистолета приоритетными являются не мышечная тренированность и выносливость, а способность к точной и четкой координации движений, умение сосредоточиться и преодолевать психологические нагрузки. Затрудненное поступление оперативной информации о результате действий обучаемого приводит к тому, что результат стрельбы не выступает как системообразующий фактор. Происходит сбой в формировании полноценной операциональной архитектоники функциональной системы 2.

На наш взгляд, для разрешения рассматриваемой проблемы необходимо направить сознание и концентрацию волевых усилий обучаемых на правильные действия. Они представляют собой определенный алгоритм, последовательность операций. Обучаемый должен знать и понимать устройство и работу ударноспускового механизма, технику его обработки, факторы, детерминирующие положительный результат. Это позволит перевести деятельность на сознательный, подконтрольный уровень, преодолеть рефлек- торные защитные реакции, приводящие к ошибкам в технике стрельбы.

Действия стрелка обеспечиваются функциональной системой, в которой условно выделяют основные подсистемы: прицеливания и управления спуском курка 3. Из двух сенсорных систем, служащих стрелку для управления оружием во время выстрела, необходимо уделить значительное внимание зрению, так как визуальный контроль возможно осуществлять волевым усилием почти до самого срыва курка с боевого взвода. В то же время выполнять проприоцептивный контроль и выделять мышечные ошибки курсантам и слушателям весьма затруднительно. Таким образом, для того чтобы активизировать у обучаемых процессы субъективного контроля техники стрельбы из пистолета,необ-ходимо решить следующие задачи.

-

1. Разработать форму самоанализа техники стрельбы, способствующую активизации субъективного контроля действий обучаемых.

-

2. Внедрить форму самоанализа в образовательный процесс и провести эмпирическое исследование эффективности ее внедрения.

Гипотеза исследования. Если сфокусировать внимание обучаемых на правильных действиях, научить фиксировать ощущения, детерминирующие результат и сверять их с реальной картиной, то у обучаемых включится программа корректировки идеального образа меткого выстрела. Впоследствии, на основе осознанной взаимосвязи между своими техническими действиями и полученным результатом у курсантов и слушателей сформируется способность к исправлению ошибок средствами самоконтроля. Концентрация внимания необходима при проверке соответствия визуального контроля «ровной мушки» во время стрельбы и реального результата. Чем более будет выражена у обучаемого способность «читать» собственные ощущения и контролировать основные опорные точки техники выстрела,тем более точным будет это соответствие и тем лучше будет результат.

Организация и проведение исследования. Для активизации самоконтроля действий обучаемых во время стрельбы мы разработали унифицированную форму самоанализа стрельбы. Цель разработки — актуализировать действия-операции (удержание оружия,спуск курка,контроль прицельных приспособлений), которые «заглушаются», оттесняются из сознательного контроля чрезмерными по своей силе негативными раздражителями (звуком выстрела, отдачей оружия) и которые являются основными операциями, определяющими результат стрельбы. Требования к такой форме самоанализа определяются его целевым назначением и организационными особенностями использования самоана- лиза в образовательном и учебно-тренировочном процессе.

-

1. Форма самоанализа должна быть простой, понятной, небольшой по содержанию и быстро заполняться (выполнять функции оперативного контроля текущих действий). По мере накопления результатов стрельб самоанализ должен давать динамику индивидуальных достижений.

-

2. Форма должна отражать основные действия-операции стрелка во время выстрела, фиксировать их в целях сравнения с реально полученным результатом и поиска расхождений (ошибок в технике стрельбы).

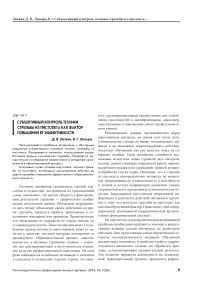

Разработанная нами форма самоанализа (рис. 1) содержит: субъективную часть (общая субъективная оценка успешности выполнения упражнения), аналитическую часть (устойчивость прицельных приспособлений относительно цели, контроль срыва курка с боевого взвода, взаимное расположение прицельных приспособлений и их положение относительно мишени, зафиксированное на каждом выстреле) и объективную часть (реальное количество попаданий в цели и их расположение; время выполнения упражнения, оценка за упражнение), заполняемую после осмотра результатов. Для оперативного заполнения субъективной и аналитической части самоанализа непосредственно после стрельбы, не осматривая мишени, мы использовали графическое изображение показателей техники, оцениваемые по традиционной 5-балльной шкале. Оценки сопровождаются идеограммами, отображающими эмоции, которые должны упростить процедуру самооценки, сделать ее быстрой и максимально понятной.

Для проверки гипотезы мы провели выборочное исследование среди курсантов четвертого курса факультета подготовки сотрудников полиции Омской академии МВД России. При создании репрезентативной выборки использовался метод приближенного моделирования . В исследовании приняли участие четыре группы общей численностью 103 человека. Из них две учебные группы — опытные (ОГ), две — контрольные (КГ).

Форму самоанализа стрельбы мы внедрили в образовательный процесс опытных групп. В течение трех месяцев (декабрь 2012 г. — февраль 2013 г.) курсанты использовали форму самоанализа на занятиях при выполнении контрольного упражнения. Всего в период эксперимента было проведено 15 занятий, включающих около 20 учебных стрельб. Нами было выполнено два измерения успеваемости по результатам контрольного упражнения — до и после эксперимента. При проведении предварительного испытания курсантов КГ и ОГ мы получили следующие данные распределения оценок за выполнение контрольного

Внимание: пп. 1–4 заполняются сразу после стрельбы, до осмотра мишени, пп. 5–7 заполняются в классе

Рис. 1. Форма самоанализа стрельбы упражнения согласно действующему Курсу стрельб (табл. 1).

Таблица 1. Результаты предварительного исследования КГ и ОГ

|

Оценка за контрольное упражнение стрельб из пистолета |

Количество оценок |

|

|

КГ (491 ПСП, 492 ПСП) |

ОГ (494 ПСП, 495 ПСП) |

|

|

«5» |

19 |

8 |

|

«4» |

13 |

20 |

|

«3» |

13 |

19 |

|

«2» |

6 |

5 |

|

Всего |

n1 = 51 |

n2 = 52 |

|

p для критерия Колмогорова-Смирнова ( K-S ) |

p 0,01 K-S d = 0,22861 |

p 0,05 K-S d = 0,21738 |

Полученные результаты были обработаны с помощью пакета STATISTICA, определено значение критерия Колмогорова-Смирнова, являющегося наиболее эффективным критерием при проверке нормальности распределения. Критерий позволяет оценить вероятность того, что выборка принадлежит генеральной совокупности с нормальным распределением. Если вероятность p 0,05, то данное эмпирическое распределение существенно отличается от нормального, а если p > 0,05, распределение приблизительно соответствует нормальному. Поскольку уровень значимости меньше 0,05, то эмпирические данные существенно отличаются от нормального распределения 4. Для сравнения независимых ненормально распределенных выборок использовали непараметрический тест Манна-Уитни ( U ). Полученные данные показали величину вероятности ошибки p > 0,05, поэтому можно сделать вывод об отсутствии статистически значимой разницы между выборками 5. Выборки в КГ и ОГ можно считать однородными.

После эксперимента был выполнен фиксирующий срез успеваемости в КГ и ОГ по результатам контрольного упражнения стрельб. Статистический анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что распределение оценок существенно отличается от нормального (табл. 2). Мы предположили, что внедренная

Таблица 2. Результаты исследования КГ и ОГ после эксперимента

|

Оценка за контрольное упражнение стрельб из пистолета |

Количество оценок |

|

|

КГ |

ОГ |

|

|

«5» |

13 |

18 |

|

«4» |

18 |

18 |

|

«3» |

14 |

14 |

|

«2» |

6 |

2 |

|

всего |

n1 = 51 |

n2 = 52 |

|

p для критерия Колмогорова-Смирнова ( K-S ) |

p 0,05 K-S d = 0,21080 |

p 0,05 K-S d = 0,21674 |

Таблица 3. Изменение количества оценок, полученных в ОГ до и после эксперимента

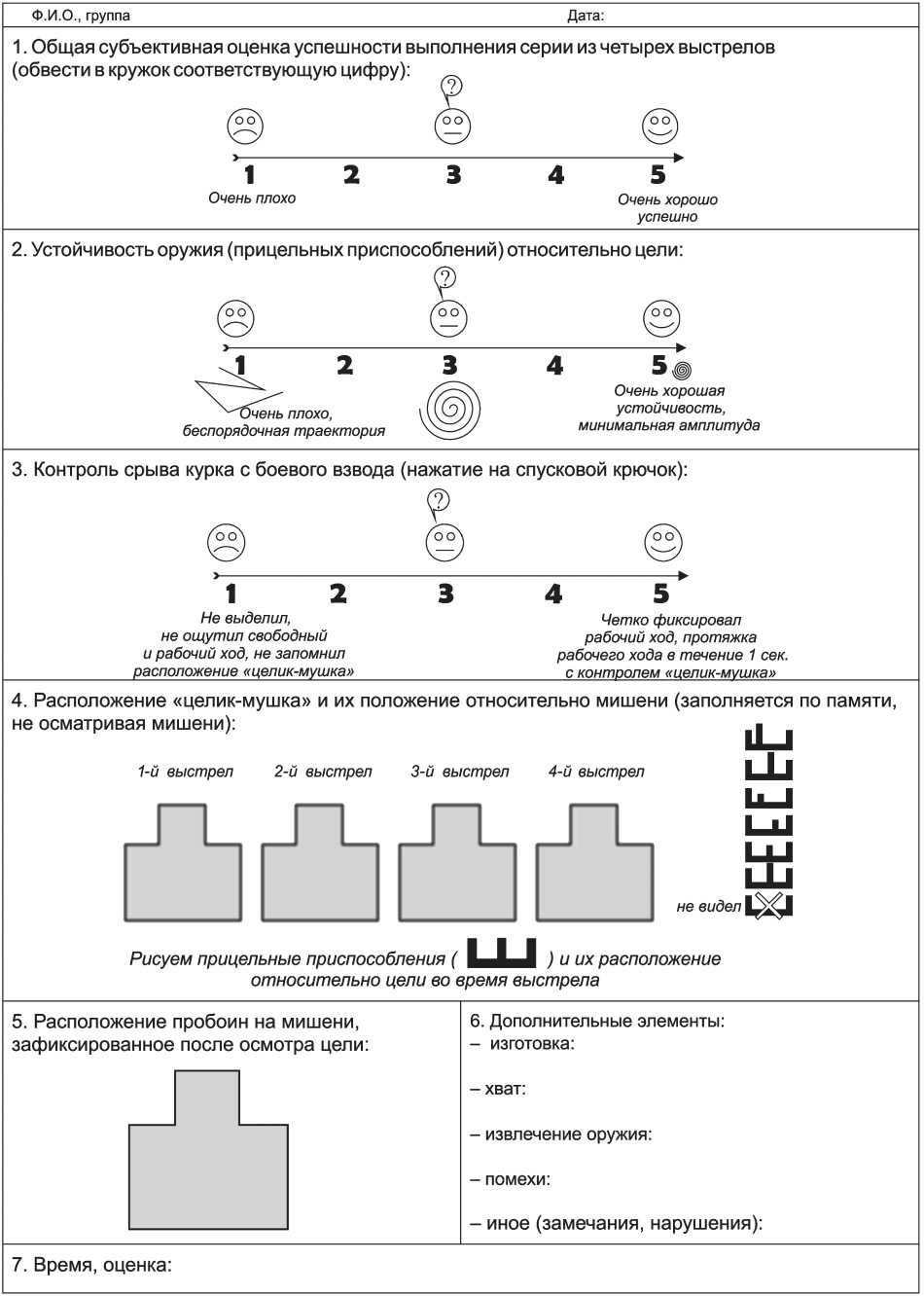

Таким образом, наблюдается общее положительное смещение успеваемости при выполнении контрольного упражнения (рис. 2). Средняя оценка за выполнение контрольного упражнения в ОГ выросла с 3,59 до 4,00 баллов.

Для определения статистической достоверности различий полученных данных до и после эксперимента используем непараметрический тест Уилкоксона для ненормально распределенных зависимых выборок . Поскольку полученное значение p = 0,040914 меньше критического (р 0,05), можно сделать вывод о статистически значимой разнице между сравниваемыми выборками. Таким образом, мы получили статистически достоверную разницу успеваемости по результатам выполнения контрольного упражнения в ОГ до и после эксперимента.

Качественная оценка эффективности внедрения самоанализа и ее влияние на развитие субъективного контроля техники стрельбы потребовали проведения дополнительного исследования. Мы провели экспресс-опрос с единственным вопросом: «Улучшилось ли понимание Вами техники стрельбы за период

Рис. 2. Распределение оценок за контрольное упражнение, полученное в опытной группе до и после эксперимента

(экспериментальный. — Д. Л., В. Л. ), которое подкрепляется реальным улучшением результатов?» Формулировка вопроса способствовала выявлению ряда следующих ключевых положений.

Во-первых, рост результатов в стрельбе детерминирован когнитивным компонентом рассматриваемой профессиональной компетенции. Осознание достигнутых практических результатов находится во взаимосвязи с когнитивными процессами, с возрастанием уровня понимания техники стрельбы и представляет непосредственный интерес с точки зрения формирования основ самосовершенствования. Во-вторых, важна динамика субъективного оценивания уровня технической готовности курсантов в стрельбе, их самооценки. Следует отметить, что истинное состояние технической готовности не всегда удается оценить по результатам одного упражнения, выполненного на контрольном срезе. Полноценное представление о своих возможностях формируется у обучаемых на протяжении ряда занятий и серии стрельб. Тогда у курсанта создается устойчивое мнение относительно своих способностей в стрельбе. Таким образом, в целях исключения «чистого» субъективизма вопрос построен таким образом, чтобы самооценка основывалась на ощущаемом самим обучаемым практическом росте результатов.

Ответы группировались следующим образом: положительный сдвиг («Улучшилось»; «Скорее всего, улучшилось») и отрицательный сдвиг («Осталось на прежнем уровне»; «Скорее всего, не улучшилось»; «Ухудшилось»).

Полученные результаты показывают значительное отличие в группах по самооценке техники и прироста результатов у обучаемых за период проведения эксперимента (табл. 4). Положительный сдвиг (улучшение) в рассматриваемых факторах преобладает у курсантов ОГ (36 — ОГ, 10 — КГ), отрицательный (остались на месте или ухудшили) — у курсантов КГ (16 — ОГ, 41 — КГ).

Статистическая оценка качественного сдвига, позволяющая определить степень «связанности» методики самоанализа и указанных субъективных и объективных факторов техники стрельбы, осуществлялась с помощью коэффициента ассоциации φ. Коэффициент изменяется от 0 до 1: чем ближе φ к 1, тем сильнее связь. С помощью модульного анализа четырехпольных таблиц пакета STATISTICA получим значение Phi-square (значение коэффициента ассо-

Таблица 4. Результаты экспресс-опроса по субъективному восприятию техники стрельбы и росту успеваемости

Выводы

Список литературы Субъективный контроль техники стрельбы из пистолета как фактор повышения ее эффективности

- Мещерякова Е. И., Сибирко М. А. Огневая подготовка как условие формирования морально-психологической устойчивости//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 1(44). С. 62-67.

- Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональных систем. М., 1978. 400 с.

- Спортивная стрельба/под общ. ред. А. Я. Корха. М., 1987. 255 с.

- Остапенко Р. И. Математические основы психологии. Воронеж, 2010. С. 15.

- Мастицкий С. Э. Методическое пособие по использованию программы STATISTICA при обработке данных биологических исследований. Минск, 2009. С. 37.