Субъектность учреждений в политике развития региональной сферы культуры и образования

Автор: Костина Н.А., Саркисова Е.Г.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культура регионов

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Субъектность учреждений в региональной политике в области культуры и образования определяется, прежде всего, интенсивностью их уставной деятельности. Она во многом зависит от вклада конкретного учреждения в достижение стратегических целей и целевых показателей региональных программ развития культуры и образования. На примере программ развития Краснодарского края рассмотрим, какую роль может сыграть учреждение как субъект межведомственного поля государственной политики в области культуры и образования.

Образование, культура, государственная политика, региональная политика, межведомственное поле, региональные программы развития, стратегические цели, целевые показатели, субъектность учреждений культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/170211041

IDR: 170211041 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.87.014

Текст научной статьи Субъектность учреждений в политике развития региональной сферы культуры и образования

О включенности учреждений культуры в образовательное пространство региона сказано немало. Интенсивность деятельности в этом направлении является одним из важнейших факторов усиления их социальных функций. О субъектности учреждений культуры российские теоретики заговорили не так давно1 2.

Проблему представляет, с одной стороны, перекочевавший из советского времени в настоящее стереотип общественного сознания, что единственным политическим субъектом в России является государственная власть со всеми её ветвями (законодательная, исполнительная, судебная) и уровнями (федеральный, региональный, местный). Хотя Стратегия государственной культурной политики России на период до 2030 года прямо декларирует: «В Российской Федерации (в отличие от советской модели культурной политики, в которой государство являлось ключевым и часто единственным субъектом культурной политики) существует закреплённое нормами права многообразие субъектов культурной политики»3. И речь идёт в данном случае не столько о политических партиях и общественных объединениях, так или иначе участвующих в политической жизни страны и её регионов, сколько об определяющих культурную жизнь общества субъектах, к которым в полном праве может отнести себя и любой деятель культуры, и любое учреждение, целенаправленно осуществляющее деятельность в сфере культуры в рамках определённых государством стратегических целей (СЦ). Преодоление общественного стереотипа скорее носит психологический характер осмысления коллективом и руководством учреждения собственной субъектности в управлении культурной жизнью региона. С другой стороны, встаёт методический вопрос: на что направить деятельность регионального учреждения в сфере культуры и образования для достижения наиболее существенного социального эффекта, продемонстрировав региональной власти и обществу собственную субъектность?

Объектом исследования выступает государственная региональная политика в области культуры и образования, а предметом исследования — субъектность учреждений культуры в этой области.

Если в краткосрочной перспективе участие учреждений культуры в грантовой деятельности на соискание проектного финансирования обеспечивает их эффективное взаимодействие с государством и обществом в плане организации культурной жизни4 5 6 7 8, то среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности остаётся менее проработанным вопросом. И здесь одним из условий успешности стратегического планирования деятельности региональных учреждений культуры является комплексный подход к участию в государственной региональной политике, эффективность которой, в свою очередь, определяется интенсивностью социально-экономического развития региона. Для определения места учреждений культуры в комплексе социальноэкономического развития региона, рассмотрим сегмент развития, в который они могут внести свой посильный вклад с ориентацией на реализуемые программы развития на примере Краснодарского края.

Для учреждений края результаты нашего исследования ценны в рамках целеполагания средне-и долгосрочного планирования деятельности. Для учреждений иных регионов ценна, прежде всего, предлагаемая в статье методика комплексной оценки сбалансированности реализации органами регионального управления в сфере культуры и образования своего управленческого ресурса.

Управленческий ресурс (или ресурс системы управления) определяется нами как распределение концентрации внимания органов управления на тех или иных целевых показателях (ЦП) программ развития. На основе количественных индексов ЦП, как правило, оценивается эффективность системы отраслевого управления. Затруднение, в данном случае, представляет ведомственная разобщённость управления в сфере культуры и образования, хотя оба региональных органа управления ориентированы именно на долгосрочный социальный эффект обеспечения социального единства и стабильного развития общества.

Методология исследования опирается на теорию социального поля П. Бурдьё, согласно которой социальное пространство образуется параллельно функционирующими символическими системами: культурной, политической и экономи-ческой9. Каждая из этих систем отражает совокупность регулирующих человеческую деятельность нормативов10 11. В процессе разноуровневого взаимодействия все три системы частично пересекаются, создавая взаимно трансформирующие ресурсы социальных практик. В точках их пересечения появляются социальные институты, вос- производящие ценности и смыслы12 13. Отрасли культуры и образования, в их подчинённости различным ведомствам в российском социальном пространстве, относятся тем не менее к общей символической системе регулирующих человеческую деятельность нормативов. Они на региональном уровне представляют собой единое ценностно-нормативное поле, пересекающееся с политикой и экономикой14 15, образующее коммуникативную систему управления16 17, эффективность которой определяется функциональной вертикалью её иерархической структуры18.

С 2018 года установка на комплексность развития региона подкреплена в Краснодарском крае интегральным подходом повышения региональной конкурентоспособности в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, где отрасли культуры и образования взаимосвязаны в особый подкомплекс.

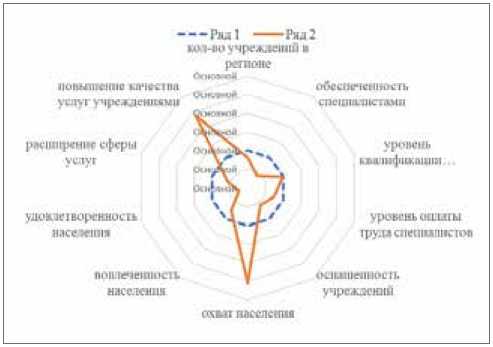

Детально этот подкомплекс региональных программ развития Краснодарского края19 20 уже проанализирован21. В этой же статье авторы предлагают вниманию читателей методические рекомендации по стратегическому планированию деятельности учреждений культуры в контексте повышения их субъектности в государственной политике. Для достижения этой цели: 1) наглядно представим обобщение анализа статистики региональных программ развития образования и культуры Краснодарского края в виде лепестковой диаграммы (см. Илл. 1); а затем 2) прокомментируем, как результаты анализа стратегических целей (СЦ) и целевых показателей (ЦП) региональных программ развития в области культуры и образования помогают стратегическому планированию деятельности учреждений культуры.

Предварительно отметим, что несмотря на сложившуюся подведомственную дифференцированность реализации СЦ как на федеральном, так и на региональном уровне отрасли культуры и образования объединяет значимость отсроченного социального эффекта прироста человеческого капитала. Его прирост обеспечивает консолидацию и повышение интеллектуального потенциала общества, повышение уровня профессиональных и общекультурных компетенций населения, обновление (модернизацию) и эффективность механизмов воспроизводства, сохране- ния и развития культурной самобытности региона, усиление гражданского общенационального единства, научного и технологического суверенитета и пр., что соответствует стратегической цели стабильного социально-экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе в рамках национальных целей Российской Федерации.

Опираясь на введённое в теоретический оборот понятие интегральных ЦП отраслей культуры и образования22, обозначим общие направления социального развития, отражённые в региональных программах Краснодарского края в форме контроля ЦП, это:

-

1) количество учреждений культуры и образования в регионе (предполагается, что его прирост отражает социально-экономическое развитие региона);

-

2) обеспеченность учреждений культуры и образования специалистами (также прямая зависимость, предполагающая количественный прирост показателя);

-

3) уровень квалификации специалистов учреждений культуры и образования;

-

4) уровень оплаты труда специалистов учреждений культуры и образования;

-

5) оснащённость учреждений культуры и образования средствами осуществления уставной (целевой) деятельности;

-

6) охват населения региона услугами учреждений;

-

7) вовлечённость населения региона в целевую деятельность учреждений культуры и образования;

-

8) удовлетворённость населения региона деятельностью учреждений культуры и образования;

-

9) расширение сферы услуг населению учреждениями культуры и образования;

-

10) повышение качества услуг населению учреждениями культуры и образования.

На диаграмме (Илл. 1) каждое из направлений развития представлено отдельным вектором (вершиной области построения).

Первый ряд значений (см. Илл. 1: Ряд 1), на диаграмме представленный прерывистой линией, объединяющей десять векторов направлений развития в сфере управления образованием и культурой, представляет собой проекцию

Илл 1 – Интегральные целевые показатели программ развития культуры и образования Краснодарского края.

полностью сбалансированных ЦП (как если бы по всем направлениям развития региональные ведомства расходовали одинаковую долю управленческого ресурса). Реальная ситуация распределения управленческого ресурса министерств образования и культуры Краснодарского края на диаграмме отражена сплошной линией (см. Илл. 1: Ряд 2). Пристальное внимание ведомств к показателям охвата населения услугами учреждений культуры и образования и к повышению качества этих услуг на графике показано выходящими далеко за прерывистую линию сбалансированного контроля внешними острыми углами кривой графика. В то время как провал ведомственного контроля показателей обеспеченности учреждений специалистами, оснащённости учреждений необходимым для осуществления уставной деятельности средствами (включая материально-техническое оснащение конкретных мероприятий), а также показателей удовлетворённости населения предоставленными услугами разворачивает углы графика во внутрь. Избыточный контроль охвата населения и повышения качества оказываемых ему услуг осуществляется в ущерб наименее контролируемым показателям развития (обеспеченности учреждений специалистами, средствами для осуществления уставной деятельности и удовлетворённости населения).

Анализ ЦП региональных программ развития Краснодарского края показывает:

-

1) в наибольшей степени управленческий ресурс сосредоточен на контроле охвата населения региона услугами учреждений культуры и образования (25,4 %);

-

2) далее внимание региональных ведомств приковано к контролю повышения качества услуг населению (23,8 %);

-

3) третье место по доли концентрации ресурса управления (9,8 %) отведено контролю уровня квалификации отраслевых специалистов;

-

4) четвертое место занимает контроль количества учреждений культуры и образования в регионе (8,2 %);

-

5) на пятом месте (по 7,4 % доли ресурса управления соответственно) контроль уровня оплаты труда специалистов и вовлечённости населения региона в целевую деятельность учреждений культуры и образования;

-

6) шестое место занимает контроль оснащённости учреждений культуры и образования средствами осуществления целевой деятельности и расширения ими сферы услуг населению (по 5,7 % соответственно);

-

7) самая низкая позиция контроля удовлетворённости населения региона целевой деятельностью учреждений культуры и образования, обусловленная, прежде всего, стратегией министерства образования, науки и молодёжной политики края (2,5 %), безусловно, не может не беспокоить, поскольку отражает формальный характер контроля повышения качества услуг населению.

Конечно, в каждом регионе эти показатели будут отличаться в зависимости распределения конкретными ведомствами своего управленческого ресурса. В Краснодарском крае без более внимательного отношения к удовлетворённости населения деятельностью конкретных учреждений, которое должно отражаться в детализации ЦП программ развития, трудно представить сбалансированную политику управления качеством в сфере культуры и образования, ведь удовлетворённость населения, по существу, является результатом работы всей системы управления, нацеленной на приращение человеческого капитала.

Прежде чем перейти к конкретным рекомендациям необходимо подчеркнуть, что снижение ведомственного контроля по отдельным направлениям развития общей региональной сферы культуры и образования является вполне логичным следствием демократизации системы управления — делегирования от управляющего центра к управляемой периферии управленческих полномочий. Задача же учреждений культуры как субъектов государственной культурной по- литики состоит в грамотном освоении ресурсов проектного финансирования, предполагающем не снижение внимания к слабо контролируемым направлениям развития, а выстраивание баланса в достижении стратегических целей.

В этой связи вполне очевидно, что именно в наименее контролируемых ведомствами направлениях развития региона наивысшую степень субъектности и могут проявить конкретные учреждения.

Следовательно, в средне и долгосрочных планах по организации деятельности региональных учреждений культуры Краснодарского края для стабильного развития региона наиболее актуальными направлениями являются те, что слабее контролируются ведомствами. Это: 1) повышение удовлетворённости населения региона услугами учреждений; 2) оснащение учреждений средствами осуществления уставной деятельности и расширения сферы услуг населению; и, как это не парадоксально, но 3) вопросы повышения уровня оплаты труда специалистов и вовлечённости населения региона в целевую деятельность учреждений культуры, так же как и первые два направления, лежат полностью на плечах их коллективов и руководства. Вполне очевидно, что именно в этих направлениях руководство учреждений культуры может не только проявить максимум субъектности организации, но и добиться наиболее ощутимого социального эффекта.

Подчеркнём, что речь идёт о грамотном распределении ресурсов организации.

Для планирования средне и долгосрочной перспективы деятельной конкретной организации, помимо анализа региональных программ развития, по тем же десяти направлениям следует проанализировать результаты её деятельности в течении определённого периода (для полной картины можно сравнить показатели организации за минувший отчётный год и за минувшие пять лет). Составленные по итогам анализа статистики графики наглядно покажут: 1) уровень сбалансированности системы управления организации; 2) перспективные направления деятельности (провалы кривой графика), на которых следует сконцентрировать внимание проектной деятельности организации; 3) избыточно разработанные направления деятельности, где активность не следует наращивать.

Не исключено также, что графики за минувший год и минувшие пять лет будут значительно отличаться, не позволяя усмотреть тренды в развитии организации (т.е. пиковые значения на графиках не будут совпадать). Такая ситуация вполне возможна, если система управления организацией в последние пять лет не предполагала её субъектности в региональной культурной политике, а полностью находилась в зависимости от слабо спланированных конъюнктурных соображений руководства. Если же стиль руководства организацией определяется следованием исключительно ведомственным установкам контроля ЦП, аналитические графики анализа деятельности организации, вероятнее всего, будут соответствовать графикам контролирующего ведомства. Ни первая, ни вторая из описанных ситуаций не соответствуют задачам усиления субъектности организации в государственной политике и её сбалансированного развития.

Авторы подчёркивают, что предложенная методика сама по себе не является панацеей решения всех проблем учреждений культуры и образования, но демонстрирует один их путей взвешенного планирования развития организации в средне- и долгосрочной перспективе.