Субъектный и объектный фокус сравнения "я - другой" в процессе социальной перцепции

Автор: Балева Милена Валерьевна, Ковалева Галина Викторовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследовалось влияние субъектного и объектного перцептивного фокуса на выраженность феномена позитивной предвзятости в пользу Я в условиях сравнения с «хорошим» и «плохим» объектом при разном уровне субъективного осознания сходства с ним. Была выдвинута гипотеза о том, что позитивная предвзятость в пользу Я будет выше в случае субъектного фокуса сравнения, отрицательной валентности объекта и низкого уровня осознаваемого сходства с ним. В исследовании приняли участие 314 студентов в возрасте от 18 до 30 лет (М = 20,23, SD = 1,59), 79 мужчин (25 %) и 235 женщин. На первом этапе участники отвечали на вопросы Короткого опросника Темной триады. На втором этапе им демонстрировалась видеозапись интервью с объектом восприятия, в ходе которого он отвечал на вопросы того же теста. На третьем этапе участникам предлагалось оценить уровень общего субъективного сходства с персонажем интервью, общее отношение к нему, степень выраженности у него определенных позитивных и негативных качеств, а также свое либо его превосходство по этим качествам. Персонажами стимульных интервью выступили 2 студента разного пола, обучающиеся по специальности «Актерское искусство». В ходе интервью они отвечали на вопросы Короткого опросника Темной триады в соответствии с ключом, исполняя роль «хорошего» и «плохого» человека. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента и двухфакторного дисперсионного ANOVA (метод повторных измерений, смешанный дизайн). Было обнаружено, что перцептивный фокус является ключевым имплицитным фактором усиления и ослабления предвзятости в пользу Я: при субъектном фокусе предвзятость растет, а при объектном - снижается. Положительная поведенческая валентность объекта (образ «хорошего Другого») провоцирует когнитивный конфликт восприятия, который проявляется в констатации равновыраженного превосходства над ним как по отрицательным, так и по положительным качествам. Сознательная констатация сходства с объектом восприятия не приводит к ослаблению позитивной предвзятости в пользу Я, что может рассматриваться как свидетельство в пользу слабого влияния сознательной регуляции на социально-перцептивный процесс.

Социальная перцепция, фокус восприятия, отношение к другому, восходящее и нисходящее сравнение, валентность объекта восприятия, сходство с объектом восприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/147227510

IDR: 147227510 | УДК: 159.937 | DOI: 10.17072/2078-7898/2019-3-331-344

Текст научной статьи Субъектный и объектный фокус сравнения "я - другой" в процессе социальной перцепции

Проблема социальной перцепции представляет собой поистине неисчерпаемое исследовательское поле. Попытки понять закономерности, определить факторы и предсказать итоги восприятия Другого, с одной стороны, привели к открытию важных социально-психологических законов, а с другой стороны, поставили множество новых вопросов, связанных с пониманием функциональных механизмов открытых феноменов и объяснением специфики их проявления в конкретных ситуациях восприятия.

К числу наиболее исследованных и воспроизводимых перцептивных эффектов можно отнести позитивную предвзятость (предпочтение) в пользу Я и стереотипизацию Другого. Представляя собой разновидность когнитивных искажений, они сопровождают процессы социального восприятия как групповых, так и одиночных объектов в пространстве «Мы (Я) -Они (Другой)». Вплоть до 90-х гг. прошлого века основной тренд исследования данных феноменов определялся задачей их искоренения или как минимум ослабления. В ряде исследований было показано, что ошибки восприятия составляют основу ксенофобии и враждебного отношения к другому человеку [Панчехи-наН.Н., 2010; Чепракова Е.А., 2011; Zelli А. etal., 1999]. Эти выводы породили разработку многочисленных программ, направленных на повышение степени осведомленности о другой культуре и формирование более позитивного отношения к ней как более знакомой и менее чужой. Вместе с тем позитивные сдвиги, обнаруженные в показателях восприятия Другого в результате формирующих воздействий, были признаны не вполне надежными, поскольку, во-первых, оказались недолговечными [Houston М. А. etal., 2007], а во-вторых, содержали значительный вклад социальной желательности, т.е. являлись, по существу, процедурным артефактом [CrosbyF. etal., 1980; Devine P.G., Elliot A.J., 1995]. Более того, было получено нейропсихологическое объяснение слабого влияния межличностного взаимодействия на ослабление стереотипного образа аут-группы. Данные нейропсихологического исследования М. Зарате и коллег [Zarate М.А. et al., 2008] показали функционирование процессов оценки конкретного Другого и стереотипного образа представителей его группы во взаимоисключающем режиме. Являясь функцией непосредственного опыта и подчиняясь законам прай-минга, оценка Другого тормозит категоризаци-онные процессы, лежащие в основе стереотипизации. Таким образом, в процессе взаимодействия стереотип не активируется и не подвергается содержательной корректировке.

Развитие когнитивного подхода к процессам восприятия одновременно воодушевило и обескуражило исследователей, поскольку вместе с изобретением точных методов исследования отношения к Другому, обходящих цензуру сознания, оно принесло понимание неискоренимости негативной предвзятости и стереотипизации в процессах социальной перцепции. Такой вывод получил авторитетное концептуальное обоснование, опирающееся на диссоциативную парадигму, предполагающую, что сознание не обладает абсолютной прерогативой инициации поведения и может незаметно для самого субъекта переключаться в режим свидетеля, уступая первенство автоматическим реакциям даже в отношении тех объектов, о которых на сознательном уровне формируются аргументированные суждения каузального типа [KundaZ. 1990; NisbettR.E., Wilson T.D., 1977; ZajoncR.B., 1980]. Вместе с тем более поздние работы показывают, что роль сознательного регулирования предвзятого отношения к Другому сопоставима с влиянием бессознательного компонента обработки информации [ConreyF.R. etal., 2005; Ito Т.А. et al., 2015; Payne В.К., 2001, 2005].

В настоящее время в исследованиях социальной перцепции превалирует понимание позитивной предвзятости в пользу Я и стереотипизации Другого как базовых феноменов, которые являются целесообразными с точки зрения эволюционного подхода и не нуждаются в глобальном искоренении. В то же время исследование факторов, усиливающих и ослабляющих данные искажения, продолжается. Сегодня целью изучения этих факторов является не столько снижение негативного отношения к Друго му, сколько повышение точности управления тем впечатлением, которое оказывает его образ на субъекта восприятия. При этом преимущественный интерес исследователей сосредоточен именно на имплицитных факторах восприятия, поскольку их влияние, во-первых, является более значительным, а во-вторых, менее изученным по сравнению с влиянием осознаваемых атрибутов объекта.

Сравнение в процессе социальной перцепции

Социальное сравнение [Festinger L., 1954] можно определить как процесс обдумывания информации об одном человеке или о нескольких других людях в связи с собой. Социальное сравнение является неизменным спутником процессов социальной перцепции и социальной рефлексии. Воспринимая Другого, мы как осознанно, так и неосознанно соотносим его с собой, а воспринимая себя, формируем Я-концепцию и самооценку с учетом фоновых представлений о других людях. Сравнивающий субъект перманентно ищет сходства или отличия между собой и объектом сравнения по определенным параметрам. Эти параметры могут быть любыми. При этом ожидается, что результат сравнения и самооценка находятся в устойчивой взаимосвязи.

Согласно теории нисходящего сравнения Т. Уилса [Wills Т.А., 1981], в ситуации угрозы самооценке люди тяготеют к нисходящим сравнениям, при которых качества Другого характеризуют его как худшего по сравнению с собой. В свою очередь, нисходящие сравнения с другими вызывают положительные эмоции и способствуют повышению самооценки. По данным Р. Коллинз [Collins R.L., 2000], в норме люди формируют свою самооценку по принципу восходящего сравнения, т.е. наделяют себя теми характеристиками, которыми обладают превосходящие их по значимым параметрам объекты сравнения. Теория избирательной доступности [Mussweiler Т., 2003; Mussweiler Т., Strack F., 2000] предполагает, что отправной точкой сравнения с Другим является гипотеза равноценного сходства. Далее, в зависимости от множества контекстных условий, субъект выделяет согласованную, убедительную для него самого информацию о себе и делает ее временно более доступной. Эта информация с равной вероятностью может подтверждать как сходство с объектом, так и отличие от него, поскольку содержание Я-концепции обеспечивает большой по объему и разносторонний материал. Если актуализированная информация свидетельствует о сходстве, сравнение с объектом будет осуществляться по принципу ассимиляции, если она свидетельствует об отличиях, сравнение пойдет по пути диссимиляции. Сравнивая себя с другими, люди склонны демонстрировать позитивную предвзятость в пользу Я, т.е. оценивать себя более позитивно (или менее негативно). В случае восходящих сравнений это проявляется в сокращении дистанции с объектом оценки, а в случае нисходящих сравнений — в увеличении такой дистанции. Примечательно, что эффект данного искажения с трудом поддается сознательной коррекции, однако ослабевает в результате действия имплицитных факторов.

Имплицитные факторы позитивной предвзятости в пользу Я

В ряде исследований обнаружено, что эффект позитивной предвзятости в пользу Я наблюдается в случае положительных характеристик (например, «умный», «приятный») более ярко, чем в случае отрицательных характеристик (например, «ленивый», «хвастливый»). По мнению субъектов, положительные черты относятся к ним значительно в большей степени, чем к другим, а отрицательные черты — лишь в незначительной степени меньше, чем к другим. Например: «Я намного добрее, чем другие, но я лишь чуть менее глупый, чем другие» [Alicke M.D. et al., 1995; HoorensV., 1995]. С. Паль и Р. Эйзер [Pahl S., Elser J.R., 2005] показали, однако, что обнаруженные различия в выраженности предвзятости в пользу Я, обусловленные положительной и отрицательной валентностью параметров оценивания, нивелируются, если предъявляются разные модусы одного и того же качества (например, «ленивый» и «трудолюбивый»), а не характеристики, обладающие принципиально несопоставимым семантическим содержанием (например, «ленивый» и «скромный»). В том же исследовании был обнаружен эффект влияния характеристик на проявления позитивной предвзятости в пользу Я: при оценке с помощью более экспрессивных характеристик (например, «скупой» или «расточительный») данный феномен проявляется более ярко, чем при оценке с помощью умеренных характеристик («экономный», «щедрый»), В исследованиях В. Хуренс [HoorensV., 1995] и Р. Эйзера с коллегами [Elser J.R. etal., 2001] было обнаружено, что смещение фокуса внимания с субъекта на объект и наоборот приводит к изменениям выраженности позитивной предвзятости в пользу Я. Так, при сравнении себя с объектом выраженность такой предвзятости растет, а при сравнении других с собой — снижается.

Постановка проблемы исследования

Несмотря на достаточно большое число работ, посвященных исследованию имплицитных факторов позитивной предвзятости, в данной области можно выделить, по крайней мере, три нерешенных проблемы. Во-первых, до сих пор не ставился вопрос проявлениях данных факторов в контексте сравнения субъекта с объективно «плохим» и «хорошим» объектом, т.е. объектом, обладающим очевидными позитивными или негативными характеристиками. На наш взгляд, такой контраст позволяет рассматривать позитивные и негативные характеристики, приписываемые объекту, как истинные, объективно присущие, т.е. отражающие сущность его личности. Кроме этого, особый интерес представляет специфика проявления позитивной предвзятости в пользу Я в ситуации спровоцированного восходящего сравнения с «хорошим» объектом. Во-вторых, в исследованиях такого типа в качестве объекта восприятия выступает, как правило, некий «средний» представитель условных социальных групп (человек того же возраста, пола, рода деятельности ит.д.). При этом задача детализации его образа возлагается на самого испытуемого. Данное обстоятельство предполагает, что субъект сравнивает себя с любым объектом, обладающим заданными демографическими характеристиками. Таким образом, фактически в рамках одного и того же исследования респонденты соотносят себя с разными Другими. В-третьих, до сих пор вывод о большей подверженности позитивной предвзятости в пользу Я имплицитных факторов, чем сознательной коррекции, формулировался на основании анализа результатов разных исследований. В этой связи представляет интерес изучение прямого влияния эффекта осознания сходства с объектом

(как результат автоматического мышления) на его сравнение с собой по ряду отдельных характеристик.

Целью настоящего исследования является анализ влияния субъектного и объектного перцептивного фокуса на выраженность феномена позитивной предвзятости в пользу Я в условиях сравнения с «хорошим» и «плохим» объектом при разном уровне субъективного осознания сходства с ним.

Гипотезой исследования является предположение о том, что экспериментально заданный субъектный или объектный фокус при сравнении «Я - Другой» является фактором, определяющим выраженность позитивной предвзятости в пользу Я при восприятии конкретного Другого, демонстрирующего контрастную личностную валентность. Позитивная предвзятость в пользу Я будет выше в случае субъектного фокуса сравнения, отрицательной валентности объекта и низкого уровня осознаваемого сходства с ним. Позитивная предвзятость в пользу Я будет ниже в случае объектного фокуса сравнения, положительной валентности объекта и высокого уровня осознаваемого сходства с ним.

Поскольку в исследованиях влияния имплицитных факторов на проявления позитивной предвзятости в пользу Я мы обнаружили данные об отсутствии различий по полу [подробнее см.: PahlS., EiserJ.R., 2005], мы не выдвигали гипотезу о взаимодействии исследуемых факторов с полом субъекта восприятия. В то же время пол объекта восприятия был включен в исследование как межгрупповой фактор.

Метод

Участники

В исследовании приняли участие 314 студентов в возрасте от 18 до 30 лет (М = 20,23, SD = 1,59), из них 79 мужчин (25 %) и 235 женщин. Участие в исследовании было добровольным. Все испытуемые давали письменное согласие на обработку персональных данных.

Процедура

Исследование проводилось в группах по 15-30 человек. На первом этапе участники отвечали на вопросы Короткого опросника Темной триады. На втором этапе им демонстрировалась видеозапись интервью с объектом восприятия, в ходе которого он (а) отвечал (а) на вопросы того же теста. На третьем этапе участникам предлагалось оценить (1) уровень общего субъективного сходства с персонажем интервью, (2) общее отношение к нему, (3) степень выраженности у него определенных позитивных и негативных качеств, а также (4) свое либо его (ее) превосходство по этим же качествам. Исследование проводилось в режиме онлайн, участники отвечали на вопросы тестов и просматривали интервью через тестовую платформу «Anketolog».

Стимульный материал

Персонажами стимульных интервью выступили 2 студента разного пола, обучающиеся по специальности «Актерское искусство». В ходе интервью они отвечали на вопросы Короткого опросника Темной триады по заранее написанному сценарию. Каждый студент сыграл две роли, которые были условно названы «плохой» и «хороший». «Плохой» демонстрировал максимальную выраженность макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, а «хороший» — их отсутствие (в соответствии с ключом к тесту). Видеозаписи «хорошего» и «плохого» персонажа предъявлялись участникам примерно в равных пропорциях.

Диагностические методы

Короткий опросник Темной триады [Егорова М.С. и др., 2015] представлял собой перечень из 27 утверждений. Участникам предлагалось оценить степень своего согласия / несогласия с каждым утверждением по 7-балльной шкале. Измеряемые показатели: макиавеллизм, нарциссизм, психопатия, а также суммарная выраженность темнотриадических черт.

Уровень общего субъективного сходства с персонажем интервью оценивался с помощью 10-балльной шкалы, по которой участникам предлагалось оценить, насколько их характер похож на характер этого персонажа. Корреляции суммарного показателя Темной триады с показателем субъективного сходства с объектом оказались умеренными (от 0,42 до 0,59 для разных сочетаний пола и валентности объекта).

Общее отношение к объекту оценивалось с помощью авторского опросника — Шкалы общего отношения к объекту восприятия [Щебе-тенко С.А. и др., 2007]. Опросник включал 15

вопросов, затрагивающих когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты отношения к объекту. Например: «Этот человек мне не интересен», «Мне понравился этот человек», «Я не стал бы знакомиться с этим человеком» и т.п. Согласие с каждым пунктом опросника оценивалось участниками по 5-балльной шкале. Измеряемый показатель: общее отношение к объекту.

Перечень качеств для оценки сходства с объектом был представлен 22 антонимичными прилагательными. Этот перечень выдавался участникам вместе с двумя разными вариантами инструкции; в одном из вариантов предлагалось сравнить себя с объектом (субъектный фокус), а в другом — объекта с собой (объектный фокус). Показателем сравнения выступало количество позитивных и негативных прилагательных, по которым субъект превосходит объекта восприятия (в случае субъективного фокуса) или объект превосходит субъекта (в случае объектного фокуса). Показатель фокуса выступал в исследовании как межгрупповой фактор, а показатель превосходства — как внутригрупповой фактор (превосходство по положительным, превосходство по отрицательным чертам). Тот же список прилагательных применялся для контроля различий восприятия «хорошего» и «плохого» объектов по положительным и отрицательным характеристикам: участникам предлагалось оценить по 5-балльной шкале, насколько выражено у воспринимаемого объекта каждое качество.

Анализ данных

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась в программе «Statistica 10» с использованием сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента и двухфакторного дисперсионного ANOVA (метод повторных измерений, смешанный дизайн). Т-критерий Стьюдента применялся для сравнения общего показателя отношения к «хорошему» и «плохому» объекту, а также выраженности у «хорошего» и «плохого» объектов положительных и отрицательных качеств. Целью данного анализа был контроль соответствия валентности персонажей и их характеристик (как показатель валидности перечня прилагательных для оценки объектов восприятия). Соответственно, в качестве независимой переменной в анализ вклю чался показатель валентности объекта («хороший» - «плохой»), а в качестве зависимых переменных — общее отношение к объекту и его оценки по прилагательным. Дисперсионный анализ использовался для изучения эффектов перцептивного фокуса, валентности объекта и осознания субъективного сходства характеров с объектом восприятия на показатели сравнительной оценки субъекта и объекта. В качестве межгрупповых факторов в анализ включались показатели перцептивного фокуса (субъектный, объектный) и валентности объекта («хороший», «плохой»), В качестве зависимой переменной (внутригруппового двухуровневого фактора) рассматривался показатель превосходства субъекта над объектом (или наоборот) по позитивным и негативным характеристикам.

Результаты

Для проверки адекватности восприятия «хорошего» и «плохого» объектов была проведена их сравнительная оценка по набору антонимичных качеств, а также по показателю общего отношения к ним. Результаты приводятся в таблице.

Как видно из таблицы, респонденты характеризовали воспринимаемых персонажей в соответствии с той поведенческой валентностью (позитивной и негативной), которая была экспериментально задана в интервью. «Хорошая» девушка и «хороший» юноша описывались через более высокую выраженность положительных качеств, а «плохая» девушка и «плохой» юноша — через более высокую выраженность отрицательных качеств (р < 0,001 0,06). Общая оценка объектов по Шкале общего отношения также характеризовалась высокой степенью контрастности: положительные персонажи оценивались значительно выше, чем отрицательные (р < 0,001). Полученные результаты позволяют охарактеризовать стимульные объекты и перечень прилагательных для их описания как тождественные по валентности и, соответственно, валидные. Таким образом, дальнейшее сравнение субъекта и объекта восприятия по списку положительных и отрицательных качеств является корректным и может рассматриваться в терминах восходящего и нисходящего сравнения. Так, если респондент отмечает большую выраженность у себя 5 качеств из списка положительных и 3 качеств из списка отрицательных прилагательных, это свидетельствует о том, что в условиях субъектного фокуса он оценивает свое преимущество над объектом в 5 баллов (нисходящее сравне ние) , а преимущество объекта над собой — в 3 балла (восходящее сравнение).

Сравнительный анализ показателей характерологической оценки и общего отношения к «хорошему» и «плохому» объектам восприятия

|

Оцениваемые показатели |

Девушка |

Юноша |

||||

|

Среднее значение |

t |

Среднее значение |

t |

|||

|

«хорошая» |

«плохая» |

«хороший» |

«плохой» |

|||

|

Общее отношение к объекту |

3,63 |

2,66 |

12,27** |

3,48 |

2,58 |

11,16** |

|

Воспитанность |

4,15 |

2,50 |

19,78** |

4,15 |

2,27 |

24,20** |

|

Доброжелательность |

3,84 |

2,15 |

17,84** |

4,05 |

2,38 |

19,39** |

|

Порядочность |

4,01 |

2,45 |

16,52** |

4,06 |

2,33 |

20,42** |

|

Самокритичность |

3,59 |

1,83 |

16,04** |

3,64 |

1,72 |

16,25** |

|

Добросовестность |

3,77 |

2,38 |

15,85** |

3,91 |

2,37 |

17,72** |

|

Чуткость |

3,23 |

2,15 |

10,61** |

3,40 |

2,11 |

12,89** |

|

Трудолюбие |

3,44 |

2,65 |

8,60** |

3,37 |

2,59 |

8,93** |

|

Честность |

3,68 |

2,88 |

7,82** |

3,89 |

2,94 |

9,51** |

|

Аккуратность |

3,68 |

3,09 |

6,44** |

3,22 |

2,56 |

7,66** |

|

Высокий интеллект |

3,14 |

2,78 |

4,16** |

3,07 |

2,75 |

3,59** |

|

Самовлюбленность |

1,61 |

4,58 |

-37,57** |

1,55 |

4,41 |

-33,57** |

|

Цинизм |

1,61 |

3,91 |

-24,03** |

1,70 |

3,82 |

-20,59** |

|

Безнравственность |

1,56 |

3,32 |

-17,96** |

1,84 |

3,41 |

-16,10** |

|

Невежество |

1,55 |

3,11 |

-14,37** |

1,72 |

3,29 |

-16,44** |

|

Безответственность |

1,75 |

2,80 |

-11,07** |

2,11 |

3,10 |

-9,86** |

|

Неискренность |

2,25 |

3,55 |

-10,82** |

2,11 |

3,12 |

-8,41** |

|

Холодность |

2,65 |

3,88 |

-10,74** |

2,35 |

3,16 |

-7,02** |

|

Глупость |

1,85 |

2,86 |

-9,40** |

2,27 |

2,94 |

-6,57** |

|

Неприветливость |

2,32 |

3,29 |

-8,19** |

2,34 |

2,91 |

-5,41** |

|

Нетерпеливость |

2,16 |

3,11 |

-7,60** |

1,80 |

3,07 |

-12,19** |

|

Лень |

2,06 |

2,56 |

-5,16** |

2,49 |

2,94 |

-4,72** |

|

Неряшливость |

1,70 |

1,87 |

-1,85* |

2,42 |

2,75 |

-3,11** |

Примечание: *— р < 0,001, ** — р < 0,07

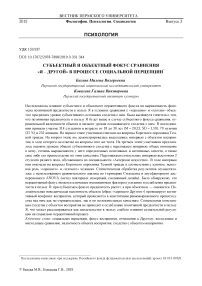

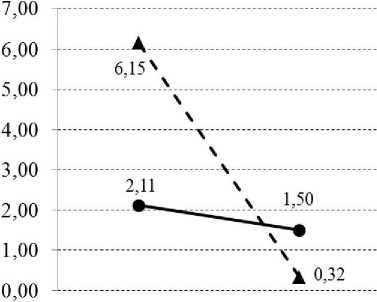

Ниже приводятся результаты дисперсионного анализа сравнительных оценок субъекта и объекта восприятия при разных перцептивных фокусах (субъектном; «я по сравнению с объектом» и объектном; «объект по сравнению со мной»). На рис. 1 и 2 отражены сравнения с объектом-девушкой, а на рис. 3 и 4 — сравнения с объектом-юношей.

Взаимодействия факторов оказались значимыми: F(l, 310) = 239,21, р< 0,001. Картина, представленная на рисунке, а также post-hoc анализ позволили проследить логику перцептивного сравнения респондентов с «хорошей» и «плохой» девушкой. Первое, что бросается в глаза при сопоставлении оценок в разных перцептивных фокусах, — зеркально симметричная картина сравнения с «плохой» девушкой и асимметричная — с «хорошей».

При восприятии «плохой» девушки респонденты демонстрировали нисходящее сравнение.

Так, при субъектном фокусе они отмечали свое очевидное превосходство по положительным качествам (М = 5,29) и слабую выраженность такового — по отрицательным (М = 0,81). При объектном фокусе логика нисходящего сравнения сохранялась: «плохая» девушка оценивалась как обладающая большим числом отрицательных (М = 3,96) и меньшим числом положительных (М = 0,78) характеристик. Уровень собственного превосходства над «плохой» девушкой по положительным качествам оценивался респондентами более высоко, чем уровень ее превосходства по отрицательным (р < 0,001). Это свидетельствует о том, что в случае субъектного фокуса позитивная предвзятость в пользу Я выше, чем в случае объектного фокуса.

При восприятии «хорошей» девушки картина восходящего сравнения обнаруживалась только в условиях объектного фокуса: респонденты от- мечали очевидное превосходство девушки по положительным качествам (М = 2,62) и ее слабое превосходство — по отрицательным (М = 0,83). При субъектном фокусе логика восходящего сравнения заменялась амбивалентной: респонденты отмечали свое превосходство над «хорошей» девушкой как по отрицательным (М = 1,93), так и по положительным (М = 1,98) качествам, причем разница между этими оценками была незначитнльной (р = 0,878).

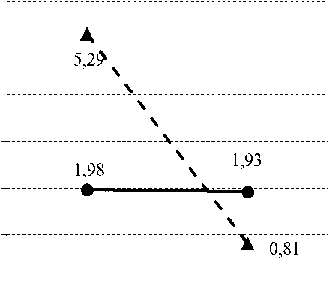

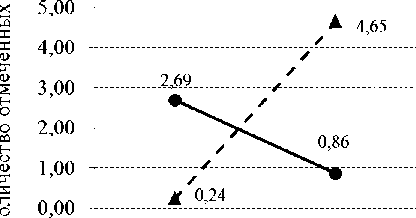

В подгруппе участников, отметивших высокий уровень характерологического сходства с девушкой, в условиях субъектного перцептивного фокуса наблюдалось некоторое смещение оценок в сторону большего сходства по положительным качествам с объектами обеих валентностей и меньшего — по отрицательным качествам с объектом отрицательной валентности (рис. 2).

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

положительные отрицательные (я лучше) (я хуже)

(она лучше) (она хуже)

—•—"хорошая" девушка

-*■ "плохая" девушка

Субъектный перцептивный фокус

• "хорошая" девушка

— *- "плохая" девушка

Объектный перцептивный фокус

Рис 1. Сравнение субъекта и объекта оевушки

положительные отрицательные (я лучше) (я хуже)

—•—"хорошая" девушка — *- "плохая" девушка

• сходство с "хорошей" * сходство с "плохой"

Рис. 2. Сравнение с объектом -девушкой в условиях субъектного фокуса и декларируемого сходства характеров

Примечание: значения оценок в группе респондентов, отметивших высокое сходство с воспринимаемым объектом, отмечены маркерами без линий

Обнаруженные смещения оказались, однако, незначимыми (t = 1,83 = 0,39, р > 0,07 = 0,70). Таким образом, наше предположение об ослаблении влияния субъектного фокуса на позитивную предвзятость в пользу Я при осознаваемом характерологическом сходстве с объектом восприятия не подтвердилось.

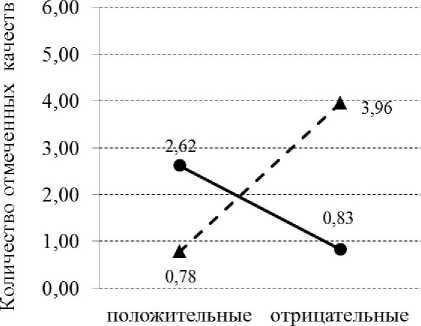

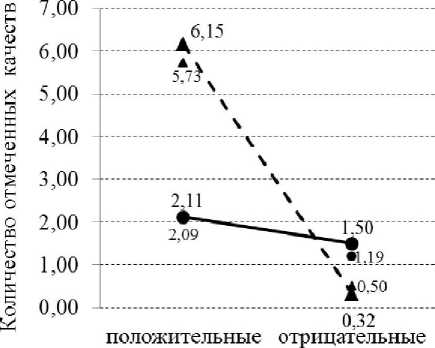

Анализ оценок сравнения с объектом-юношей показал картину, аналогичную описанной выше (рис. 3).

« 7,00

Ь ’

О

5 б,°°

положительные отрицательные (я лучше) (я хуже)

положительные отрицательные (он лучше) (он хуже)

• "хороший" юноша — *- "плохой" юноша

• "хороший" юноша — *- "плохой" юноша

Субъектный перцептивный фокус

Объектный перцептивный фокус

Рис 3. Сравнение субъекта и объекта-юноши

Взаимодействия факторов оказались значимыми: F(l, 310) = 311,95, р< 0,001. При восприятии «плохого» юноши была обнаружена картина нисходящего сравнения, которая, как и в случае с девушкой, была выражена ярче при субъектном перцептивном фокусе: уровень собственного превосходства по положительным качествам оценивался респондентами выше (М = 6,15), чем уровень превосходства «плохого» юноши по отрицательным (М = 4,65) при р < 0,001.

При восприятии «хорошего» юноши картина восходящего сравнения обнаруживалась также только в условиях объектного фокуса: респонденты отмечали превосходство объекта по положительным качествам (М = 2,69) и его слабую выраженность — по отрицательным (М = 0,86). При субъектном фокусе логика восходящего сравнения снова исчезала и даже обнаруживала тенденцию к инверсии: респонденты отмечали свое превосходство над «хорошим» юношей в большей степени по положительным (М = 2,11), чем по отрицательным (М = 1,50) качествам (р = 0,069).

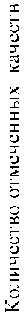

На рис. 4 представлены результаты сравнительных оценок участников с объектом-юношей в условиях субъектного фокуса и декларируемого сходства характеров.

При сопоставлении результатов сравнения в условиях субъектного фокуса в общей выборке и в группе респондентов, отметивших высокий уровень характерологического сходства с юношей, статистически значимых сдвигов в сторону снижения позитивной предвзятости в пользу Я обнаружено не было (t = 1,04 = 0,03, р> 0,30 = 0,98).

Обсуждение

Полученные нами данные подтвердили гипотезу о том, что заданный перцептивный фокус является важным фактором, определяющим сравнение себя с конкретным Другим. Обнаружено, что при субъектном фокусе позитивная предвзятость в пользу Я является более выраженной, что согласуется с данными аналогичных исследований, посвященных восприятию «среднего» Другого [HoorensV., 1995; PahlS., Eiser J.R., 2005]. При этом в случае сравнения с гипертрофированно «плохим» объектом изме- нение предвзятости обнаруживается в приписывании себе большего числа позитивных качеств, а в случае сравнения с гипертрофиро ванно «хорошим» объектом — в выравнивании количества позитивных и негативных качеств, по которым субъект превосходит объекта.

(я лучше) (я хуже)

—•—"хороший” юноша — *■ "плохой" юноша

• сходство с "хорошим" * сходство с "плохим"

Рис. 4. Сравнение с объектом-юношей в условиях субъектного фокуса и декларируемого сходства характеров

Примечание: значения оценок в группе респондентов, отметивших высокое сходство с воспринимаемым объектом, отмечены маркерами без линий

При восприятии «плохого» объекта респонденты воспроизводят логику нисходящего сравнения в случае обоих перцептивных фокусов. Эта картина является ожидаемой, поскольку перцептивная оценка характеризуется в данном случае когнитивной легкостью: являясь объективно «плохим», стимульный объект облегчает проявление позитивной предвзятости в пользу Я. При восприятии же «хорошего» объекта ожидаемая картина восходящего сравнения обнаруживается только в условиях объектного фокуса. При субъектном фокусе логика восходящего сравнения заменяется амбивалентной и даже инверсивной: респонденты отмечают свое превосходство над «хорошим» объектом как по отрицательным, так и по положительным качествам. Другими словами, сравнивая себя с «хорошим» объектом, испытуемые считают себя одновременно и хуже, и лучше, чем он (в случае с объектом-юношей — даже не столько хуже, сколько лучше). Данный результат отражает когнитивный конфликт, заданный в эксперименте стимулом-дистрак -тором «хороший Другой». Вне сравнения с собой респонденты легко дают такому объекту высокие оценки по положительным качествам.

Однако в ситуации сравнения с собой высокие оценки объекта затруднены из-за вмешательства эффекта позитивной предвзятости в пользу Я. В результате испытуемые оказываются в своего рода логическом тупике: «Я хуже, чем он(а), и я лучше, чем он(а)». Как показывают результаты, выход из этого тупика находится в выборе установки на превосходство Я.

Вопреки теоретическим ожиданиям, заявленным нами в исследовательской гипотезе, актуализация факта сходства характеров с объектом восприятия не привела к ослаблению выраженности позитивной предвзятости в пользу Я. Этот результат свидетельствует о том, что сознательная регуляция процессов сравнения с Другим не вмешивается в действие имплицитного фактора перцептивного фокуса. За рамками настоящего исследования остается вопрос о причине такого «невмешательства». С одной стороны, можно предположить, что расхождение действия данных факторов осуществляется на функциональном уровне. С другой стороны, остается вероятность того, что сознательная констатация высокого сходства с объектом определяется социальной желательностью.

Заключение

В целом наше исследование подтверждает данные о роли перцептивного фокуса как важного имплицитного фактора, определяющего выраженность позитивной предвзятости в пользу Я при сравнении с объектом восприятия. Обнаружено, что роль данного фактора проявляется в условиях сравнения не только со «средним» Другим, но и с конкретным (единичным) Другим, обладающим явными позитивными и явными негативными характеристиками. Показано, что фиксация перцептивного фокуса на себе способствует усилению феномена позитивной предвзятости в пользу Я. При этом сознательная констатация сходства с объектом восприятия, которая не противоречит объективной тестовой оценке, не удерживает субъекта от предпочтения в пользу своего Я, вопреки формальной логике. При объектном фокусе сравнения оценка объекта является более реалистичной, т.е. более точно отражает смысл его поведенческих проявлений.

Прикладное значение полученных в исследовании результатов заключается в возможности повышения эффективности управления социальным впечатлением через воздействие на имплицитные факторы с учетом слабого влияния осознанных (декларируемых) суждений на восприятие Другого.

Ограничения

Ограничения нашего исследования связаны с особенностями выборки, представленной студентами высшего учебного заведения с преобладанием лиц женского пола.

Список литературы Субъектный и объектный фокус сравнения "я - другой" в процессе социальной перцепции

- Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. Адаптация Короткого опросника Темной триады // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 43. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n43/1181-egorova43.html (дата обращения: 12.03.2019).

- Панчехина Н.Н. Связь агрессивности личности и особенностей социальной перцепции // Личность в природе и обществе / сост. и науч. ред. А.В. Иващенко, А.В. Гагарин. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. С. 71-73.

- Чепракова Е.А. Устойчивые формы агрессии у современных подростков: результаты лонгитюдного исследования // Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 141-150.

- Щебетенко С.А., Балева М.В., Корниенко Д.С. Стереотип и социальная угроза как факторы восприятия иммигрантов русскими // Вестник Пермского государственного института искусства и культуры. 2007. Т. 3, вып. 1. С. 57-69.

- Alicke M.D., Klotz M.L., Breitenbecher D.L., Yurak T.J., Vredenburg D.S. Personal contact, individuation, and the better-than-average effect // Journal of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 68, no. 5. P. 804-825. DOI: 10.1037/0022-3514.68.5.804

- Collins R.L. Among the better ones: Upward assimilation in social comparison // Handbook of social comparison: Theory and research / ed. by J. Suls, L. Wheeler. N.Y.: Kluwer Academic / Plenum Press Publishers, 2000. P. 141-158.

- DOI: 10.1007/978-1-4615-4237-7_9

- Conrey F.R., Sherman J.W., Gawronski B., Hugenberg K., Groom C.J. Separating multiple processes in implicit social cognition: The quad model of implicit task performance // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 89. P. 469-487.

- DOI: 10.1037/0022-3514.89.4.469

- Crosby F., Bromley S., Saxe L. Recent unobtrusive studies of Black and White discrimination and prejudice: A literature review // Psychological Bulletin. 1980. Vol. 87. P. 546-563.

- DOI: 10.1037/0033-2909.87.3.546

- Devine P.G., Elliot A.J. Are racial stereotypes really fading? The Princeton Trilogy revisited. // Personality and Social Psychology Bulletin. 1995. Vol. 21. P. 1139-1150.

- DOI: 10.1177/01461672952111002

- Eiser J.R., Pahl S., Prins Y.R.A. Optimism, pessimism and the direction of self-other comparisons // Journal of Experimental Social Psychology. 2001. Vol. 37. P. 77-84.

- DOI: 10.1006/jesp.2000.1438

- Festinger L. A theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. Vol. 7. P. 117-140.

- DOI: 10.1177/001872675400700202

- Hoorens V. Self-favoring biases, self-presentation, and the self-other asymmetry in social comparison // Journal of Personality. 1995. Vol. 63. P. 793-817.

- DOI: 10.1111/j.1467-6494.1995.tb00317.x

- Houston M.A., Apsche J.A., Bass C.K. A comprehensive literature review of Mode Deactivation Therapy // International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. 2007. Vol. 3, no. 2. P. 271-309.

- DOI: 10.1037/h0100804

- Ito T.A., Friedman N.P., Bartholow B.D., Correll J. et al. Toward a comprehensive understanding of executive cognitive function in implicit racial bias // Journal of Personality and Social Psychology. 2015. Vol. 108, no. 2. P. 187-218.

- DOI: 10.1037/a0038557

- Kunda Z. The case for motivated reasoning // Psychological Bulletin. 1990. Vol. 108. P. 480-498.

- DOI: 10.1037/0033-2909.108.3.480

- Mussweiler T. Comparison processes in social judgment: Mechanisms and consequences // Psychological Review. 2003. Vol. 110. P. 472-489.

- DOI: 10.1037/0033-295x.110.3.472

- Mussweiler T., Strack F. Consequences of social comparison: Selective accessibility, assimilation, and contrast / Handbook of social comparison: Theory and research / ed. by J. Suls, L. Wheeler. N.Y.: Kluwer Academic / Plenum Press Publishers, 2000. P. 253-270.

- DOI: 10.1007/978-1-4615-4237-7_13

- Nisbett R.E., Wilson T.D. Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes // Psychological Review. 1977. Vol. 84. P. 231-259.

- DOI: 10.4324/9780203496398-13

- Pahl S., Eiser J.R. Valence, comparison focus and self-positivity biases: Does it matter whether people judge positive or negative traits? // Experimental Psychology. 2005. Vol. 52, no. 4. P. 303-309.

- DOI: 10.1027/1618-3169.52.4.303

- Payne B.K. Conceptualizing control in social cognition: How executive control modulates the expression of automatic stereotyping // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 89. P. 488-503.

- DOI: 10.1037/0022-3514.89.4.488

- Payne B.K. Prejudice and perception: The role of automatic and controlled processes in misperceiving a weapon // Journal of Personality and Social Psychology. 2001. Vol. 81. P. 181-192.

- DOI: 10.1037/0022-3514.81.2.181

- Wills T.A. Downward comparison principles in social psychology // Psychological Bulletin. 1981. Vol. 90. P. 245-271.

- DOI: 10.1037/0033-2909.90.2.245

- Zajonc R.B. Feeling and thinking: Preferences need no inferences // American Psychologist. 1980. Vol. 35. P. 151-175.

- DOI: 10.1037/0003-066X.35.2.151

- Zárate M.A., Stoever C.J., MacLin M.K., Arms-Chavez C.J. Neurocognitive underpinnings of face perception: Further evidence of distinct person and group perception processes // Journal of personality and social psychology. 2008. Vol. 94, no. 1. P. 108-115.

- DOI: 10.1037/0022-3514.94.1.108

- Zelli A., Dodge K.A., Lochman J.E., Laird R.D., Conduct Problems Prevention Research Group. The distinction between beliefs legitimizing aggression and deviant processing of social cues: Testing measurement validity and the hypothesis that biased processing mediates the effects of beliefs on aggression // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 77, no. 1. P. 150-166.

- DOI: 10.1037/0022-3514.77.1.150