Субхондральная туннелизация: вопросы технологии и эффективности лечения при гонартрозе (обзор литературы и собственные данные)

Автор: Макушин В.Д., Чегуров O.K.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 4, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120957

IDR: 142120957

Текст статьи Субхондральная туннелизация: вопросы технологии и эффективности лечения при гонартрозе (обзор литературы и собственные данные)

Федеральное государственное учреждение науки

«Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова Росздрава», г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Известна древняя аксиома: «Риск операции не должен превышать риск заболевания» [1]. Исходя из этой позиции, на наш взгляд, субхондральная спицевая туннелизация является малоинвазивной операцией, отвечающей требованиям улучшения кровообращения в коленном суставе при гонартрозе [2, 3]. Многочисленные исследования на биологических моделях остеоартроза, биоптатов субхондральной кости и суставного хряща больных, взятых при операциях, подтвердили, что наибольшая степень деградации хряща наблюдается при большей выраженности и глубине изменений в архитектонике субхондральной кости [4]. Отмечено, что изменения в субхондральной кости предшествуют поражению хряща [5, 6]. Блокада микроцирку-ляторного русла коленного сустава при гонар-трозе и возникающий остеонекроз нарушают репаративный хондро- и остеогенез. Это в последующем приводит к полиморфизму клиникорентгенологической симптоматики, которую необходимо ортопеду оценивать для решения тактических и организационных задач лечения гонартроза, особенно в плане улучшения микроциркуляции в субхондральной кости и тканях сустава.

Расширение знаний о патогенезе гонартроза и роли субхондральной кости побудило исследователей к поиску новых путей лечения больных, в частности, разработке паллиативных операций.

В историческом аспекте впервые сверление кости для активизации репаративного остеогенеза посредством улучшения кровоснабжения при замедленной консолидации перелома трубчатой кости применил A. Beck в 1929 году [7]. Затем в 1959 году о приеме сверления хряща сустава при его деструкции сообщил K.H. Priede [8]. Туннелизация костной ткани при сосудистой ишемии для улучшения реваскуляризации была применена в 1934 году D. Phemister. Автор отмечал благоприятный результат и считал, что данная операция заслуживает внимания. Аналогичной точки зрения придерживались в последующем и M. Bonfiglio, E. Voke, предполагая, что туннелизация будет способствовать прорастанию сосудов в кости [10].

Однако были и хирурги, сомневающиеся в применении подобных операций у больных при ишемических состояниях в суставных тканевых структурах, сопровождающихся болевым синдромом. Так, А.Х. Озеров (1964), Н.М. Михайлова (1982) утверждали, что туннелизация (остеоперфорация) при остеоартрозах приносит лишь временный эффект, потому что туннельные каналы быстро заполняются костной тканью и боль возвращается [9, 11]. Вследствие этого в последующем, вплоть до 80-х годов прошлого столетия, данная операция при гонар-трозе редко применялась и не находила отражения в трудах отечественных исследователей.

В последние годы прошлого столетия и начале XXI века появился повышенный интерес исследователей к использованию оперативной костной травмы (туннелизация, остеоперфорация) для локальной и сегментарной стимуляции репаративных процессов в тканях за счет ускорения кровотока, раскрытия артерио-венозных шунтов и снятия спазма сосудов. Широкое освещение в литературе экспериментальноклинических данных о роли нарушения внутрикостной микроциркуляции и венозного стаза в патогенезе гонартроза стимулировало поиск новых путей активизации репаративного хондрогенеза посредством усиления субхондральной микроциркуляции.

Исходя из концепции о ведущей роли в патогенезе гонартроза нарушения локальной микроциркуляции, внутрикостной гипертензии и развития метаболического дисбаланса, в 1982 году

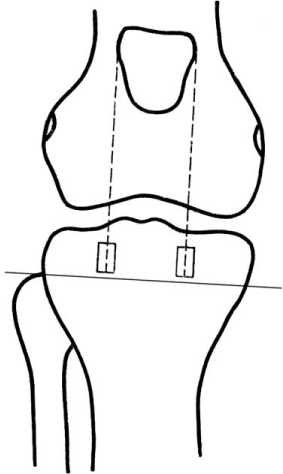

Е.Т. Скляренко и М.Х. Хаддадин опубликовали вариант субхондральной туннелизации суставных концов [12] (рис. 1). Целью туннелизации было восстановление микроциркуляторного русла и обменных процессов.

Рис. 1. Схема субхондральной туннелизации при деформирующем артрозе коленного сустава (по Е.Т. Скляренко и М.Х. Хаддадину)

На рис. 1 показаны две вертикальные и одна горизонтальная линия, являющиеся ориентирами при туннелизации. Сверлом диаметром 8 мм из кожных разрезов авторы производили по 3 туннеля строго субхондрально: первый спереди назад, второй спереди кнаружи и третий – спереди кнутри. Туннели формировали попеременно горизонтально в мыщелках большеберцовой и кососагиттально в бедренной костях. Опыт применения туннелизации при лечении гонартроза у 24 больных показал достижение анальгетического эффекта и улучшение структуры тканей коленного сустава [13].

За рубежом о благоприятном влиянии спицевой субхондральной туннелизации при лечении гонартроза сообщали T. Koshino [14], J.R. Valenti Nin et al. [15], не раскрывая методику операции.

В 1995 году M.S. Pedersen et al. [16] обобщили опыт лечения 77 больных с начальной стадией гонартроза посредством туннелизации в зоне субхондральной кости. Отдаленные результаты были прослежены в сроки от 2 до 7 лет. У больных достигнут благоприятный исход операции. Боль, оцениваемая по визуальной аналоговой шкале, значительно уменьшилась по сравнению с контрольной группой из 16 больных, которым проводилась только диагностическая артроскопия. Авторы пришли к выводу, что туннелиза-ция – безопасная процедура и может применяться, когда более инвазивная операция еще не показана или невозможна.

Аналогичное заключение о пользе субхондральной туннелизации при гонартрозе в 1997 году делали Y. Tian, Y. Ren [17]. В 2000 году о новой концепции в лечении гонартроза при болевом синдроме, вызванном гипертензией надколенника, сообщила группа исследователей из университетской ортопедической клиники Heidelberg (Germany) во главе с U. Schneider [18]. В представленном перспективном исследовании авторы анализировали течение гонартроза у 69 пациентов (136 коленных суставов) с наличием боли после безуспешного консервативного лечения. Все пациенты согласились на проведение минимально инвазивных измерений внутрикостного давления в надколеннике под местным наркозом. У 40 пациентов (50 коленных суставов) определялась положительная проба на боль. Больных лечили новым методом внутрикостной туннелизации с декомпрессией. У 90 % пациентов, которых пролечили, отмечалось ослабление боли в течение трех лет после операции. Повторные измерения внутрикостного давления, произведенные в 33 коленных суставах через один год после операции, подтвердили объективное уменьшение внутрикостного давления в 88 % наблюдений. Пациентов с наличием боли в переднем отделе коленного сустава с положительной пробой на боль авторы относили к категории больных с синдромом надколенника. Полученные результаты указывали на то, что обычная внесуставная декомпрессия надколенника при гонартрозе может служить способом лечения пациентов с наличием боли при синдроме гипертензии надколенника.

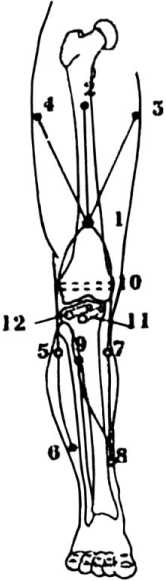

В конце 90-х годов прошедшего столетия группа авторов Ю.М. Юшенин, М.М. Федоров, И.С. Валитов сообщила о применении оригинальной органосохраняющей операции при остеоартрозе коленного сустава [25]. В дальнейшем (2000 г.) они описали методику данной операции [26]. Методика туннелирования заключалась в следующем: с помощью тубусных скальпелей различного диаметра, подобранных по объему конечности, вначале выполнялось поэтапное туннелирование мягких тканей в области сустава, а затем полыми сверлами туннелировались костнообразующие его элементы: мыщелки бедренной и метадиафизарная часть большеберцовой кости (рис. 2).

По мнению авторов, данная методика позволила нормализовать микроциркуляторное кровообращение в области мягких тканей суставов, снять синдром миалгии, провести декомпрессию повышенного внутрикостного давления и создать соустье по типу спонгиозного канала между внутрикостной полостью и окружающим микрососудистым компонентом мышечносоединительнотканного комплекса. Это улучшало кровообращение вокруг сустава, способствовало замедлению процессов дегенерации его костно-хрящевых образований и пролонгировало их дальнейшее функционирование.

Рис. 2. Схема операции туннелирования коленного сустава по Ю.М. Юшенину. Последовательность туннелирования:

1, 2, 3, 4 – бедро; 5 боковая поверхность коленного сустава; 6 латеральная ножка икроножной мышцы; 7 медиальная поверхность коленного сустава; 8 медиальная ножка икроножной мышцы; 9 срединный туннель голени; 10 туннелирование мыщелков бедра; 11, 12 – метадиафиза большеберцовой кости.

Туннелирование бедра выполнялось скальпелями 0,8-1 30 см, а голени 0,8-0,8 30 см.

Туннель в бедренной кости производили тубусным сверлом, диаметром 0,8 см, а голени 0,6 см

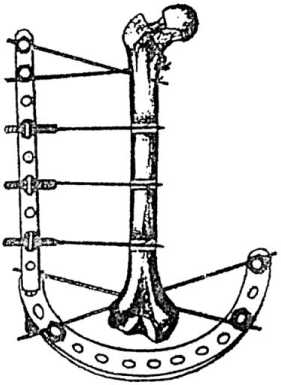

Новый способ стимуляции периферического кровообращения и устройство для его осуществления в 1995 году предложили В.И. Шевцов, В.С. Бунов, Н.В. Петровская [19]. Сущность предложения состояла в том, что улучшение кровоснабжения, увеличение объема периферического сосудистого русла и количества сосудистых взаимосвязей осуществлялось путем создания каналов через поперечник кости посредством введением в них штифтов с последующим их выведением. Для этого предложено устрой- ство, содержащее опоры, спицы и элементы фиксации штифтов (рис. 3).

Рис. 3. Схема компоновки устройства для стимуляции периферического кровообращения, фиксированного к бедренной кости (В.И. Шевцов, В.С. Бунов, Н.В. Петровская; патент № 2102025 РФ)

Применение устройства и способа в клинике Центра «ВТО» у больных с облитерирующим атеросклерозом привело к улучшению кровоснабжения всех отделов конечности. В 1998 году группой авторов, под руководством профессора В.И. Шевцова, были опубликованы методические принципы стимуляции периферического кровообращения, основанные на использовании сосудистой реакции, при туннелировании (остеоперфорации) кости, обеспечивающей развитие коллатерального кровотока, регионарного кровообращения с увеличением объема функционирующего сосудистого русла [20].

В последующие годы в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова продолжался поиск патогенетически обоснованных малоинвазивных методик активизации восстановительных процессов локального возбуждения очагов субхондрального остео- и ангиогенеза в эксперименте и клинике [21-24].

Независимо от времени имеющихся в литературе предложений по методикам субхондральной туннелизации мыщелков бедра и голени в 1998 году группой ученых РНЦ «ВТО» В.И. Шевцовым, А.А. Ларионовым, С.А. Ларионовым, В.Д. Макушиным был предложен вариант «конусовидного» туннелирования эпиметафизов бедренной и большеберцовой костей при гонартрозе, сопровождающемся недостаточностью периферического кровообращения [27]. Были получены обнадеживающие результаты: анальгетический эффект с улучшением кровообращения периферических отделов конечности. Данные исследования послужили основой для более широкой программы изучения этио-патогенетического влияния туннелизации при гонартрозах в разных возрастных группах и стадиях заболевания. Возглавил программу исследований профессор В.Д. Макушин, в которой участвовали к.м.н. О.К. Чегуров, к.м.н. Б.В. Камшилов и врач-ортопед В.И. Казанцев.

В литературе, особенно зарубежной, появились работы, доказывающие, что внутрикостная гипертензия всегда является основной причиной болей покоя в суставе, особенно ночью [28-31]. Об этом феномене сообщали и мы в клинической работе «О роли внутрикостной гипертензии в генезе болевого синдрома при гонартрозе» в 2000 году [32].

Поэтому поиск более эффективных лечебных мероприятий, повышающих эффективность устранения болевого синдрома при гонартрозе, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, продолжался. В этом плане исследований представляют определенный интерес предложения ряда хирургов использовать малотравматичные декомпрессионные операции при гонар-трозе, сопровождающемся выраженным болевым синдромом, в виде околосуставной тунне-лизации надколенника и эпиметафизов костей, образующих коленный сустав. В 2000 году для лечения больных гонартрозом без нарушения биомеханической оси конечности в клинике Центра была разработана тотальная декомпрессионная субхондральная веерная туннелизация суставных отделов бедренной, большеберцовой костей и косопродольная туннелизация надколенника. Одновременно осуществлялся «релиз» надколенниково-бедренного сочленения и лаваж сустава (Патент № 2193363 РФ) [33].

Разработанная концепция тотального субхондрального туннелирования суставных отделов и диафизарной секторальной туннелизации при гонартрозе потребовала новых технологических решений. Например, обычные гладкие спицы для туннелирования в 2003 году были заменены на костные перфораторы (новый вид спицы), которые имели режущую часть и продольный паз. В пазу размещался толкатель, выполненный в виде гибкого стержня (Патент № 50101 РФ. Авторы: В.Д. Макушин, О.К. Че-гуров, М.Ю. Бирюкова) [34].

Биологический эффект от использования костного перфоратора заключался в формировании пространственного туннеля субхондральной кости вблизи суставных поверхностей или костномозговой полости для дренирования тканевой жидкости.

Периодическое выталкивание костной стружки создавало участки сгруппированных костных балок, которые некротизируясь участвовали в стимуляционном и репаративном процессе в тканях посредством образования биологически активных веществ. Кооперативная совокупность указанных биологических процессов являлась важным условием восстановления тканевых структур, усиливающих местное кровоснабжение путем стимуляции ангиогенеза и венозного дренажа. Одновременно наличие паза в костном перфораторе обеспечивало снижение внутрикостного давления в эпиметафизарных отделах кости или костномозговой полости, нормализуя этим самым метаболические процессы в тканях.

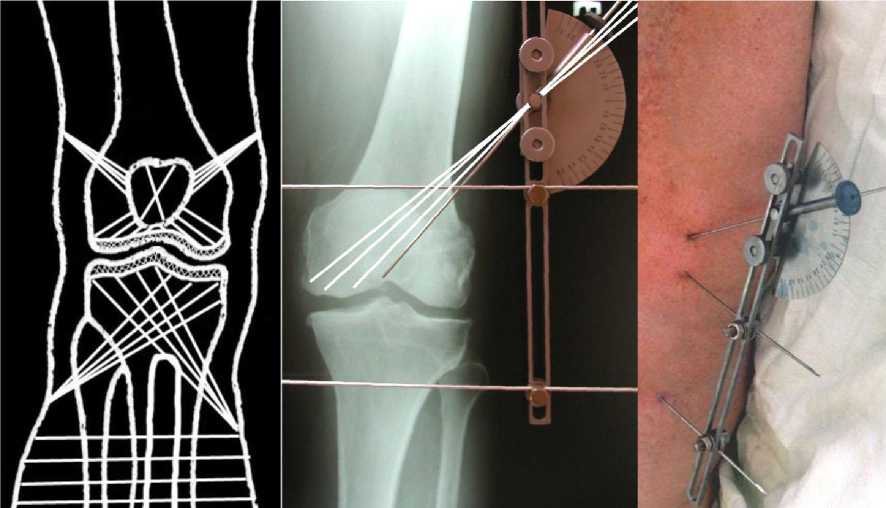

Для стандартизации выполнения методики двусторонней веерной туннелизации с равномерным распределением туннелей, числом не менее четырех в каждом мыщелке, и профилактики повреждения суставного хряща с 2004 года стал применяться направитель для спиц, содержащий втулку и угломерную шкалу, снабженную планкой с продольной прорезью и сектором. Определение глубины погружения и угла введения спиц определялось до операции по рентгенограммам коленного сустава пациента в прямой проекции. При туннелизации в клинике применялся ограничитель глубины погружения спицы (Патент № 53138 РФ. Авторы: В.Д. Ма-кушин, О.К. Чегуров, М.Ю. Бирюкова) [40]. На рис. 4 представлены приемы субхондрального туннелирования при гонартрозе по методике РНЦ «ВТО».

По нашим данным, технологически правильно выполненная методика тотальной туннелиза-ции суставных отделов при гонартрозе в 96,8 % случаев обеспечивает положительный анатомофункциональный результат и анальгетический эффект лечения больных с ремиссионным периодом в 3-5 лет.

а б в

Рис. 4. Принципы формирования веерной субхондральной туннелизации суставных отделов и секторальной сквозной остеоперфорации диафиза большеберцовой кости в проекции костномозговой полости: схема базовой туннелизации (остеоперфорации) – а; схема распределения спицевых каналов в мыщелках бедра по рентгенограмме с использованием направителя для спиц (костный перфоратор) – б; фотография положения направителя для спиц при туннелировании на больном – в

В настоящее время патогенетическое обоснование с морфологической точки зрения целесообразности использования субхондральной туннелизации суставных отделов коленного сустава при повреждении и заболевании нашло отражение в крупных отечественных работах И.В. Деревянко (2004) и С.Н. Тихоненкова, Г.М. Дубровина и Н.Ю. Коклина (2005) [35, 36]. Так, И.В. Деревянко в различные сроки наблюдения изучал морфологические и физикомеханические свойства ткани, образующейся после субхондральной туннелизации, в области полнослойных дефектов гиалинового хряща коленных суставов. Выявлено, что восстановление полнослойных повреждений гиалинового хряща коленного сустава после выполнения различных способов «костномозговой стимуляции» происходит преимущественно за счет образования волокнистой соединительной ткани и волокнистого хряща. Однако деформативные, прочностные и трибологические характеристики регенератов незначительно отличались от нормального гиалинового хряща. Таким образом, было доказано, что после субхондральной тун-нелизации происходит наиболее полноценное гистотопографическое и биомеханическое восстановление полнослойных повреждений гиалинового хряща [35].

В морфологических исследованиях С.Н. Тихоненкова с соавт. [36] было установлено, что проксимальная субхондральная спонгиозотомия при гонартрозе обладает выраженным реваскуляризирующим эффектом на субхондральную зону, обусловливая позитивное трофическое влияние на гиалиновый хрящ.

Согласно проведенным патоморфологическим исследованиям в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова (Е.А. Волокитина, А.М. Чиркова, 2003) при развитии дегенеративно-дистрофических заболеваний в субхондральной зоне сустава развиваются склеротические изменения с редукцией капиллярного русла [37]. Разработанный в клинике Центра «ВТО» способ туннелизации позволял дренировать субхондральную зону, выравнивать внутрикостное давление в эпиметафизах, раскрывать резервные коллатерали субхондральной зоны с образованием новых сосудистых связей (путей оттока). Кроме этого, усиливался трофический эффект, исчезал ишемический синдром и купировалась боль.

На клиническом материале учеными Центра К.С. Десятниченко, Е.Л. Матвеевой, О.Л. Кар-мацких была показана роль аутоиммунного компонента в развитии дегенеративнодистрофических процессов в коленном суставе. Авторами разработан способ определения противопоказаний к введению хондропротекторов (Патент РФ № 2209433 от 19.06.2000 г.) [38].

Группой авторов во главе с профессором отдела лучевой диагностики РНЦ «ВТО» А.А. Свешниковым [39] было установлено, что положительный эффект при гонартрозе после туннелизации создается лучшими условиями кровообращения и усилением обменных процессов, способствующих регенерации тканей. Обнаруженные однонаправленные изменения кровотока и накопления технефора свидетельствовали о том, что образуются новые сосуды и коллатерали между ними.

В заключении следует отметить следующее, что независимо от избранного технологического туннелирования суставных отделов существенный успех в лечении остеоартроза может быть достигнут только при комплексном воздействии на все звенья его патогенеза.