Субструктура плёнок p-SiC, синтезированных на поверхности скола моно-Si в вакууме и на воздухе

Автор: Солдатенко С.А., Текутьева В.О.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика @vestnik-bsu-chemistry-physics

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Методами ПЭМ, ДБЭ, АСМ, РЭМ и ЭОС исследованы структурнофазовые превращения при карбидизации поверхности (111) Si, созданной расколом в процессе конденсации углерода (ювенильная поверхность), и поверхности, полученной предварительно расколом на воздухе в диапазоне температур от 1073 до 1173 K. Выявлен эффект ювенильной поверхности в процессе ее карбидизации при температурах 1123 и 1173 K, проявляющейся в том, что в этом случае формируется сплошная тектурированная пленка P-SiC с низким значением шероховатости. В случае неювенильной поверхности карбидная фаза образуется локально в местах пробоя естественного оксида.

Карбид кремния, ювенильная поверхность, структура, субструктура, морфология, тонкие пленки

Короткий адрес: https://sciup.org/148330197

IDR: 148330197 | УДК: 539.234:546.261 | DOI: 10.18101/2306-2363-2024-3-11-19

Текст научной статьи Субструктура плёнок p-SiC, синтезированных на поверхности скола моно-Si в вакууме и на воздухе

Карбид кремния — один из наиболее перспективных материалов для высокотемпературной, мощной, быстродействующей и радиационностойкой электроники. Высокая стоимость и сложность технологии получения монокристаллических пластин карбида кремния сдерживают массовое применение карбидкремниевой электроники [1]. Как альтернатива предполагаются эпитаксиальные гетероструктуры β-SiC/Si, хорошо совместимые с кремниевой технологией [2]. Но вследствие большого размерного несоответствия кристаллических решеток β-SiC и Si эпитаксиальным пленкам β-SiC на кремниевой подложке свойствена высокая плотность дефектов. И приборы, созданные на основе гетероструктур β-SiC/Si, уступают в качестве приборам, созданным на монокристаллических подложках SiC [3]. Для формирования гетероструктур β-SiC/Si с толщиной слоя карбида кремния 1–10 мкм широко используются различные химические и физические методы синтеза. В [4] показано, что вне зависимости от метода синтеза SiC на Si наилучшее совершенство эпитаксиальных слоев β-SiC достигается с использованием предварительной карбидизации поверхности подложки, то есть создание эпитаксиального буферного слоя β-SiC толщиной 20–50 нм на поверхности Si. Функционально этот слой необходим для последующей гомоэпитаксии, а также для релаксации напряжений, возникающих вследствие большого размерного несоответствия сопрягающихся структур (20%) и большого различия коэффициентов термического расширения (8%) [5]. Карбидизацию поверхности проводят при температуре в диапазоне от 1123 до 1273 К, что на 200 градусов ниже температуры синтеза рабочего слоя β-SiC [6]. Температурный диапазон синтеза обусловлен требованиями к ориентации, субструктуре и морфологии буферного слоя, то есть этот слой должен иметь строгую ориентацию, наследуемую от подложки кремния, и морфологию с низкой шероховатостью.

Предназначение буферного слоя β-SiC на исходной подложке определило исследовательский интерес к его формированию. К настоящему моменту исследованы закономерности ориентированного роста (основное ориентационное соотношение отвечает принципу параллельности плотноупакованных направлений); типы дефектов (дефекты упаковки, микродвойниковые прослойки, антифазные границы, дислокации несоответствия); кинетика роста (установлено, что лимитирующей стадией является диффузия атомов кремния по границам зерен слоя β-SiC).

Рост слоя β-SiC на Si посредством транспорта кремния из подложки приводит к формированию в ее приграничной области полостей, что уменьшает площадь межфазного контакта SiC-Si и увеличивает шероховатость буферного слоя. Частично подавить развитие полостей позволяет оптимизация процесса карбидиза-ции с использованием химических [7; 8] и физических [9] методов предварительной очистки поверхности кремниевой подложки. Согласно методикам, предложенным в этих работах, между процессами очистки поверхности подложки и последующей карбидизацией проходит временной интервал, достаточный для ослабления эффекта чистой поверхности. Максимальный эффект чистой поверхности может быть достигнут в процессе карбидизации поверхности свежего раскола монокристалла в вакууме (ювенильной поверхности), не только вследствие ее предельной чистоты, но и повышенной плотности ненасыщенных (оборванных) связей, активирующих ювенильную поверхность.

Цель работы: выявление эффекта ювенильной поверхности монокристалла кремния при ее карбидизации в процессе электродугового испарения углерода.

Экспериментальная часть

Синтез β-SiC проводили в процессе электродугового испарения и конденсации углерода на поверхность (111) раскола кристалла в вакуумной установке ВУП-5 с давлением остаточной атмосферы в камере 7·10-3Па. Время конденсации — 2 с, скорость конденсации — около 5 нм/с.

Для выявления эффекта ювенильной поверхности в синтезе SiC конденсацию углерода проводили в одном цикле на поверхность свежего раскола в вакууме и на поверхность раскола (неювенильная поверхность), произведенного на воздухе при температурах Т = 1073, 1123 и 1173 K.

Ориентацию, структуру и субструктуру пленок SiC исследовали методом ПЭМ на электронном микроскопе Carl Zeiss Libra 120. Образцы для ПЭМ- исследования готовили отделением пленки SiC от кремниевой подложки в растворе HF: HNO3 = 1: 10.

Элементный состав карбидизированной поверхности кремния определяли методом оже-электронной спектроскопии (ЭОС) на спектрометре ЭСО-3 с анализатором DESA-100, точность определения кинетической энергии оже-электронов до 1 эВ. Анализатор — типа цилиндрического зеркала с коаксиальной пушкой. Энергия первичных электронов — 3 кэВ, угол падения — 450.

Морфологию поверхности исследовали методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе Solver P47 Pro (NT-MDT) с кантилевером HA_NC Etalon и методом РЭМ на электронном микроскопе Tescan MIRA-3.

1. Результаты и их обсуждение

Ювенильная поверхность

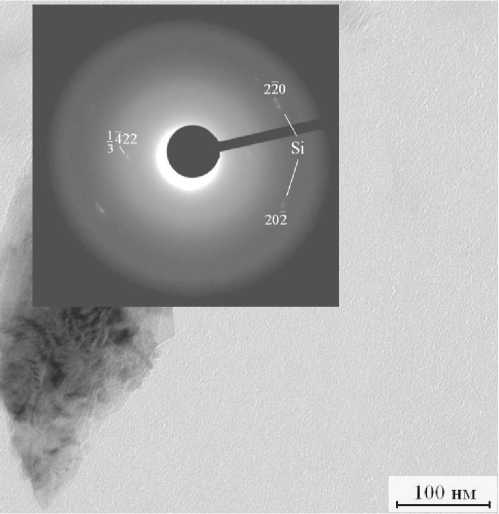

На рисунке 1 представлены ПЭМ-изображение и картина микродифракции, характеризующие структуру и субструктуру пленки, формирующейся на ювенильной поверхности (111) Si при T = 1073 K. Отделенная от подложки пленка имеет аморфную структуру, кристаллические фазы не обнаружены. Тем не менее неоднородный контраст на участке с подложкой кремния свидетельствует о начале взаимодействия на межфазной границе пленка-подложка. Этим объясняется и присутствие на электронограмме рефлексов 1/3 422, возникающих при дифракции электронов в области межфазной границы кристаллической решетки кремния с нарушенной ABC-упаковкой.

Рис. 1. Картина микродифракции и ПЭМ-изображение от пленки, сформированной на ювенильной поверхности (111)Si при температуре 1073 К

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

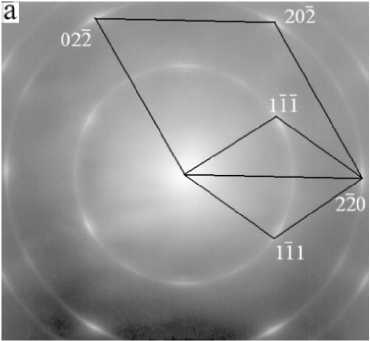

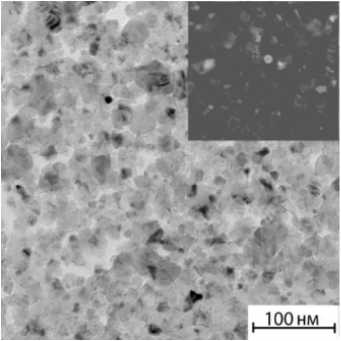

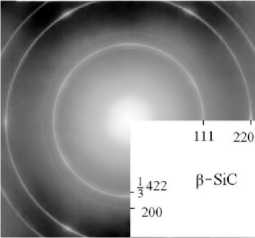

На рисунке 2 а,б представлены электронограмма общей дифракции и ПЭМ-изображения, характеризующие фазовый состав и субструктуру пленки, сформированной на ювенильной поверхности (111) Si при T = 1123 K. Анализ электро-нограммы показывает, что на ювенильной поверхности образуется ориентированная пленка фазы β-SiC с параметрами кристаллической решетки а = 0.436±0.005 нм. Субструктура пленки — нанокристаллическая с двухосной текстурой, отвечающей основному ориентационному соотношению:

(111), [110] SiC II (111), [110] Si (1)

в трех симметрично эквивалентных позициях с учетом двойниковых 60 и 180 0 ориентаций. Наряду с ориентацией (1) определены дополнительные двухосные текстуры по следующим соотношениям.

(115), [110] SiC II (111), [110] Si,

(110), [110] SiC II (111), [110] Si.

Азимутальное размытие текстур составляет около 100.

Рис. 2. Электронограмма общей дифракции (а). Светлопольное и темнопольное (в отражении 111) ПЭМ-изображения (б) от пленки, сформированной на ювенильной поверхности (111)Si при T = 1123 K.

б)

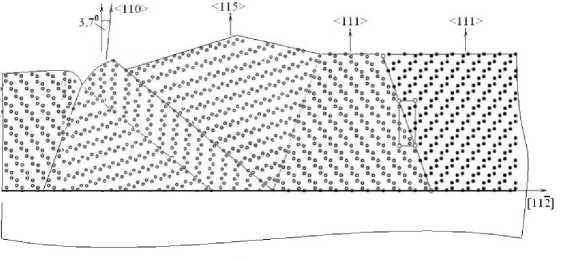

Повышение температуры синтеза до 1173 K приводит к совершенствованию субструктуры и ориентации пленки β-SiC. Картина микродифракции и ПЭМ-изображения, представленные на рис. 3, иллюстрируют эти изменения. Из картины микродифракции следует, что в пленках карбида, полученных при этой температуре, азимутальное размытие текстуры не превышает 50. Средний размер зерна составляет 30 нм, размер субзерен — около 7 нм.

Рис. 3. Картина микродифракции (а), светлопольное и темнопольное в отражении 111 (б) ПЭМ-изображения пленки, сформированной на ювенильной поверхности (111)Si при T = 1173 K

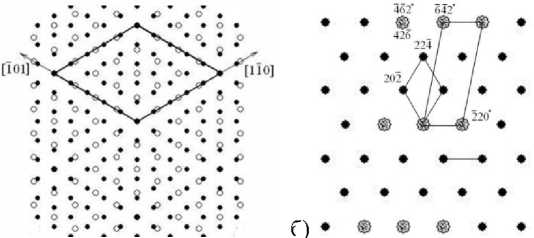

Ориентация пленки по соотношению (1) очевидна в силу выполнения в этом случае одновременно двух кристаллогеометрических критериев эпитаксии (параллельность плотноупакованных рядов решеток SiC и Si, высокая плотность совпадающих узлов на межфазной границе SiC/ Si (рис. 3а)). Ориентация (2), не указанная на электронограмме (рис. 2а и 3а), показана на схеме сопряжения обратных решеток по (1) и (2) (рис.4б). Ориентация (2) образуется в результате двойникования по плоскостям {1 1 1} в зернах по (1). Ориентация (3) есть результат двойникования второго порядка, при этом ось <110> SiC разориентирована от <111> S i на 3.70. Схема текстурированной поликристаллической пленки β-SiC в проекции (1 1 0) показана на рис. 4 в. Образование зерен по (1) в параллельной и двойниковых (60 и 1800) позициях обусловлено закономерностями эпитаксиального роста. Образование микродвойников первого и второго порядка по (2) и (3) происходит, по-видимому, вследствие релаксации термических напряжений сжатия.

в)

а)

б)

Рис. 4. Схемы сопряжения решеток β-SiC и Si в плоскости (111) (а), сопряжения обратных решеток β-SiC для ориентации (1) и (2) (б) и схема формирования текстурированной поликристаллической структуры пленки β-SiC в проекции (1 1 0) (в)

Согласно ПЭМ-изображениям (рис. 2б и 3б) для пленки β-SiC характерна блочно-мозаичная субструктура с высокой плотностью дефектов упаковки (ДУ) и микродвойниковых прослоек, что отражается на электронограммах появлением запрещенных для пространственной группы β-SiC рефлексов 1/3 422 и тяжей в направлениях типа <112>.

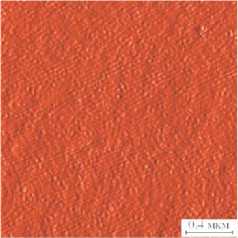

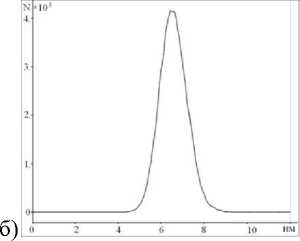

Результаты АСМ-исследования морфологии карбидизированной ювенильной поверхности скола (рис. 5) хорошо согласуются с результатами ПЭМ и показы-15

вают, что при T = 1123 K на поверхности раскола формируется спло шн а я плен ка с о с ре дн им п ереп а дом высот 6.5 нм и шероховатостью около 1.8 н м. Од н ом о дально ст ь рас пр ед е ле н ия высот на гистограмме свидетельствует об од нор одно с т и морфо лог ии п ле н ки .

а)

Рис. 5. АС М -скан (а) и гистограмма распределения высот (б) ю в е ниль но й по в ер х нос т и, ка р б ид из ир ов а нно й пр и T = 1123 K

Не юв е ни л ьн ая по верх н ос ть

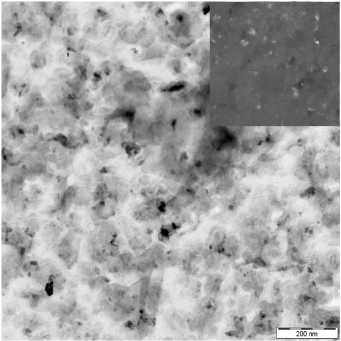

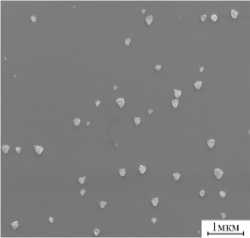

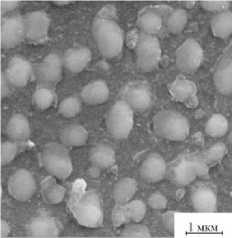

На рисунке 6 п ре дс т авл ены РЭМ-изображения, характеризующие морфоло г и ю н ею в е н ильной п ов е р хн ос т и ( 111) Si , ка рбид и зи рова нной при T = 1123 K (а) и T = 1173 K.

При T = 1 123 K кар бидная фаза представлена островками с попер е чн ым р азмером — 150 н м с к ри сталлографической огранкой (рис. 6а). При T = 11 73 K ра зме р и плот н ост ь ос т ровков соответственно выше, чем при T = 1 123 K, и со с т авляет 700 н м (рис. 6б) .

Ос т ровки выс от ой д о 110 нм зарождаются на террасах в местах проб оя тонкой пленк и ес т е с т ве нн ог о оксид а (Si O 2 ). Точки пробоя оксида хорошо проявляются на АСМ-ска н е в ре ж и ме DFL (рис. 7а). Глубина ямок составляет около 2 н м, ширина террас — о коло 2м км, вы с от а т ер рас д ос т и г ае т 18 н м (рис. 7б ) .

Рис . 6 . РЭМ-изображения пленок β-SiC на неюв е ниль но й по в ер х нос т и р а с кол а (1 1 1 )S i , с фо рмиро ванны х при T = 1123 K (а) и T = 1173 K (б)

Рис. 7. АСМ-скан в режиме постоянной силы (DFL) (а) и перепад высот по линии скана (б) неювенильной поверхности, карбидизированной при T = 1123 K

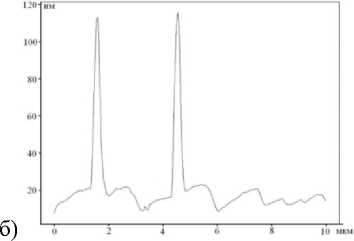

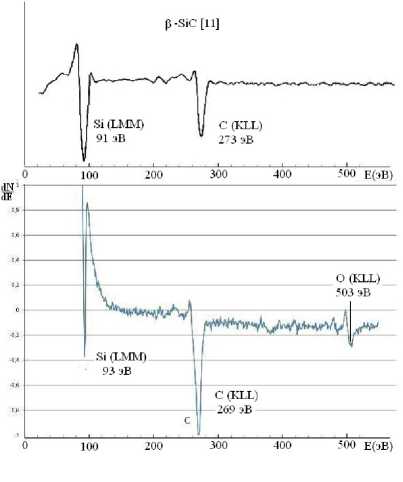

Присутствие на неювенильной поверхности слоя естественного оксида подтверждается анализом оже-спектра. Так, в приповерхностных слоях (глубина около 1 нм) скола (111)Si содержится 60% углерода, 35% кремния и около 5% кислорода. Пик O KLL (503 эВ ) соответствует аморфной форме SiO 2 . Положение и вид пиков С KLL (269 эВ) и Si LMM (93 эВ) — аморфной форме углерода и кремния [10]. Для сравнения в верхней части рисунка 8 представлен эталонный спектр от глубинных слоев пленки β-SiC, полученой на Si в подобных условиях. На эталонном спектре SiC пик электроположительного элемента Si LMM (91 эВ)

Рис. 8. Дифференцированный оже-спектр с карбидизированной при T = 1123 K неювенильной поверхности (111) Si. Эталонный оже-спектр от пленки SiC (сверху) [11]

сдвинут в низкоэнергетическую сторону, а пик С KLL (273 эВ), напротив, сдвинут в сторону более высоких энергий. Таким образом, по данным оже-спектоскопии, неювенильная поверхность покрыта слоем естественного оксида, аморфным углеродом и аморфным кремнием. Последний, вероятно, поступает из окон пробоя оксида кремниевой подложки.

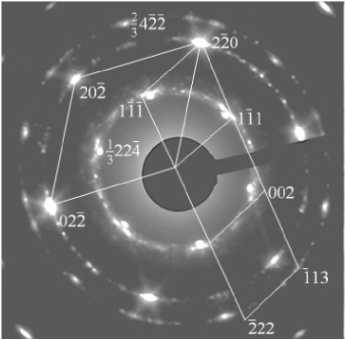

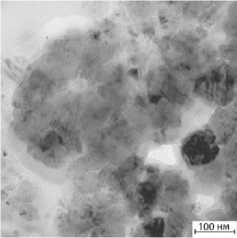

ПЭМ-изображение и элек-тронограмма, представленные на рисунке 9, характеризуют субструктуру островков β-SiC, образованных при Т = 1173 K. Субструктура островков β-SiC — поликристаллическая с размерами зерен от 20 до 40 нм и субзерен около 10 нм. Для субзерен характерна высокая плотность ДУ и микродвойни- ковых прослоек, чем и объясняются запрещенные рефлексы 1/3 422 и 200 на

электронограмме (рис. 9а). Пучности на кольце 220 дают текстурированные зер-

на, расположенные вблизи ямок пробоя естественного оксида SiO 2 . Зерна вдали от ямок не ориентированы, что обусловлено латеральным ростом островков β-SiC на слое оксида за счет диффузии атомов Si из точек пробоя.

Рис. 9. ПЭМ-изображение (а) и электронограмма общей дифракции (б) пленки β-SiC на неювенильной поверхности Si(111) при T = 1173 K

Заключение

Эффект ювенильной поверхности кремниевой подложки в процессе ее кар-бидизации при температуре в диапазоне от 1123 до 1173 K проявляется в том, что в этом случае формируется сплошная тектурированная пленка β-SiC с низким значением шероховатости. В случае неювенильной поверхности карбидная фаза образуется локально в местах пробоя естественного оксида. Увеличение размеров островков карбидной фазы осуществляется за счет латеральной диффузии кремния из точек пробоя оксида.

Список литературы Субструктура плёнок p-SiC, синтезированных на поверхности скола моно-Si в вакууме и на воздухе

- Дубневский А. Электроника на карбиде кремния: мощнее, быстрее, надежнее. Электротехнический рынок. 2021. № 4–5(100–101). С. 14–17. Текст: непосредственный.

- Кукушкин С. А., Осипов А. В., Феоктистов Н. А. Синтез эпитаксиальных пленок карбида кремния методом замещения атомов в кристаллической решетке кремния // Физика твердого тела. 2014. № 56(8). С. 1457–1485. Текст: непосредственный.

- Via F. La, Severino A., Anzalone R. et al. From thin film to bulk 3C-SiC growth: Understanding the mechanism of defects reduction. Materials Science in Semiconductor Processing. 2018; 78: 57–68.

- Severino A., D’Arrigo G., Bongiorno C. et al. Thin crystalline 3C-SiC layer growth through carbonization of differently oriented Si substrates. Journal of Applied Physics. 2007; 102: 023518-1–023518-10.

- Severino A. 3C-SiC epitaxial growth on large area silicon: Thin films. Silicon Carbide Epitaxy. Research Signpost. 2012: 145–191.

- Ferro G. C-SiC Heteroepitaxial Growth on Silicon: The Quest for Holy Grail. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2015; 40(1): 56–76.

- Massoubre D., Wang L., Chai J. et al. Single-crystalline 3C-SiC thin-film on large Si substrate for photonic applications. Nanotechnology: MEMS, Fluidics, Bio Systems, Medical, Computational & Photonics. 2014; 2: 416–419.

- Wijesundara M. B. J. and Azevedo R. Silicon Carbide Microsystems for Harsh Environments. Springer, 2011, XVI. 232 p.

- Mishra N., Hold L., Iacopi A. et al. Controlling the surface roughness of epitaxial SiC on silicon. Journal of Applied Physics. 2014; 115: 203501-1–203501-8.

- Miyoshi K., Buckley D. H. Surface chemistry and friction behavior of the silicon carbide (0001) surface at temperatures to 1500 deg C. NASA Technical Paper-1813. 1981: 1–10.

- Beisenov R., Ebrahim R., Zommorodian A. et al. AES Studies of Heteroepitaxial SiC Films Deposited on Si and on Sapphire Substrates by MOCVD. Eurasian Chemico-Technological Journal. 2013; 15: 259–263.