Судьбы русской византинистики в Старом и Новом Свете: Г. Острогорский и А. Васильев. Предисловие к публикации

Автор: Игорь Анатольевич Иванов

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Русская византинистика в эмиграции

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В предисловии, предваряющем публикацию переводов статей выдающихся русских византологов ХХ века, говорится об их вкладе в европейское и американское византиноведение, а также делаются предварительные комментарии по поводу концепции иерархического универсализма, затрагиваемой в их научных работах.

А. А. Васильев, Г. А. Острогорский, византология, эмиграция, США, Югославия, иерархический универсализм

Короткий адрес: https://sciup.org/140240232

IDR: 140240232 | DOI: 10.24411/2588-0276-2018-10001

Текст научной статьи Судьбы русской византинистики в Старом и Новом Свете: Г. Острогорский и А. Васильев. Предисловие к публикации

1940 год. Цивилизованный мир находится на перепутье. Имперская идея, несмотря на крах нескольких европейских монархий в начале века, получает новые очертания в своих неожиданных проекциях в разных государственных идеологиях. Возможно, отчасти этим объясняется огромный интерес к Византии в межвоенный период. Но если в Европе неовизантийские и псевдовизан-тийские концепты уже достаточно хорошо оформились в контексте фундаментальных византоло-гических исследований, то на территории США интерес к Византии только начинает институализироваться. Именно в 1940 г. чета Блисс (R. W. Bliss и M. B. Bliss) передает свое поместье Дамбартон Оукс с богатой библиотекой и византийской коллекцией в пользование Гарвардскому университету. С тех пор этот византологический науч

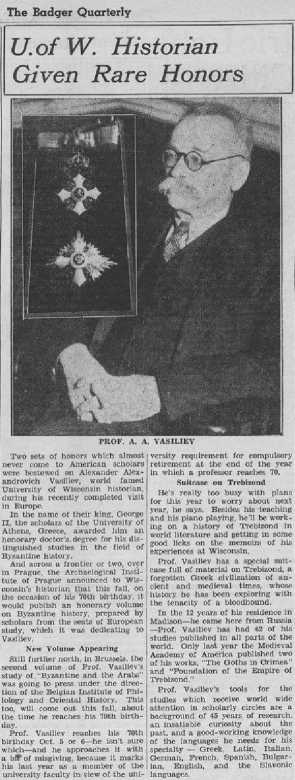

ный центр известен как Dumbarton Oaks Research А. А. Васильев

Library and Collection. Сюда в 1944 г. переезжает ра ботать основатель американской византинистики — русский эмигрант, профессор Висконсинского университета в Мадисоне — Александр Александрович Васильев (1867– 1953)1, тот, кто напишет следующий отзыв на «Историю византийского государства»,

изданную в Германии в 1940 г. своим младшим коллегой и сотрудником по Археологическому Институту им. Н. П. Кондакова2, другим русским эмигрантом — Г. А. Острогорским (1902–1976):

«Эта работа имеет первостепенное значение. В ней рассмотрен весь период византийской истории до падения империи. Г. А. Острогорский дает прекрасную картину развития Византии, начиная с шестого века. Ранний период истории империи, 324–610 гг., обрисован только кратко, в соответствии с планом Handbuch, в рамках которого сочинение Г. А. Острогорского было опубликовано. Текст снабжен весьма полезными и прекрасно подобранными примечаниями и ссылками. Книга дает хорошую, вызывающую доверие картину развития Восточной империи. Как показывает заголовок, основная задача автора заключалась в намерении показать развитие Византийского государства и его изменения под влиянием внутренних и внешних политических факторов. Хотя политическая история в этой книге и преобладает, однако социальные, экономические и культурные феномены принимаются во внимание. В качестве приложения к этому тому можно горячо порекомендовать прекрасную главу Г. А. Острогорского из первого тома «Кембриджской Экономической Истории Европы от упадка Римской Империи» (The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire) — «Аграрные условия в Византийской империи в Средние века» (Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages). Книга Г. А. Острогорского является прекрасным образцом научного исследования и совершенно необходима изучающему византийскую историю»3.

Впроочем, вернемся к ситуации, поясняющей, как русский профессор стал отцом-основателем американской византинистики.

После первого года преподавания в Висконсинском университете Александр Александрович получил там кафедру и остался в Мадисоне. В 1935–36 уч. г., взяв годовой отпуск от Висконсинского Университета, он читал лекции в Колумбийском Университете (Columbia University) в Нью-Йорке. В 1934 г. А. А. Васильев участвовал в работе IV Международного Византологического конгресса в Софии, где был удостоен высокой награды — болгарского королевского ордена «За заслуги» (в 1937 г. в Мадисонской газете The Badger Quarterly была напечатана заметка, посвященная 70-летию ученого — на ней можно увидеть изображение ордена рядом с фотографией А. А. Васильева). В 1936 г. русский византолог был избран в члены Американской Академии Средневековья (Mediaeval Academy of America)4.

Отметим, что в период с 1931 по 1938 г. под его руководством пять американских ученых написали и защитили в Мадисоне свои докторские диссертации по истории:

– в июне 1931 г. — Джон Шнайдер (John S. Schneider — «The Scope and Content of and Some Reflections upon the Papyri for the Period of Diocletian as found in the Oxyrhynchus Collections»);

– в июне 1933 г. — Хэзель Рамсей (Hazel Ramsay, «The Scriptores Historiae Augustae: A Critical Study of the Reliability as a Source of the Vita Alexandri Severi»);

– в мае 1934 г. — Нельс Бейлкей (Nels Bailkey «The Rise and Development of Individualism in Sumerian Civilization: A Contribution to the History of Education»);

– в мае 1935 г. — Питер Каранис (Peter Charanis, «The Religious Policy of Anastasius I: Emperor of a Later Roman Empire, 491–518»);

– в мае 1938 г. — Костис Аргоу (Kostis Argoe, «John Kyriotes Geometres: A Tenth Century Byzantine Writer»).

Оставив университет в связи с выходом на пенсию в 1938 г., А. А. Васильев успешно продолжал свои исследования и в 1944 г., как уже отмечалось, был приглашен в центр византиноведения Дамбартон-Оукс5 в качестве старшего научного сотрудника (Senior Scholar), а в 1949 г. получил звание заслуженного деятеля науки (Scholar Emeritus)6. Некоторое время А. А. Васильев был президентом Международной ассоциации

Заметка об А. А. Васильеве в The Badger Qarterly (октябрь 1937)

византинистов.

Таким образом, в США А. А. Васильев не случайно считается первым учителем будущих американских византологов. Подтверждением его заслуг перед научным сообществом стало его избрание президентом IX Международного Византологического

На фото: Андре Гийу, проф. Ромили, проф. Георгий Острогорский, проф. Джон Л. Тил, проф. Нина Г. Гарсоян, проф. Роберт С. Лопец, Бэзил Лейурдас (стоят слева направо); проф. Питер Каранис (сидит) — фотография из архивов Гарвардского центра византологических исследований Dumbarton Oaks, Washington, D.C., United States. 1969.

конгресса, прошедшего в Салониках в 1953 г., незадолго до кончины ученого. Сердце выдающегося византолога, прожившего долгую жизнь, остановилось на следующий день после 500-летней годовщины взятия османами Константинополя, 30 мая 1953 г. Он был отпет по православному чину и похоронен на кладбище конфедератов, что в городе Фредериксбург (штат Вирджиния)7.

Что касается академика Георгия Александровича Острогорского8, то в связи с вышеизложенным можно отметить, что в 1957 и 1969 годах он посещал США, участвуя в работе симпозиумов в Гарвардском центре византологических исследований в Дамбартон Оукс и общаясь с учениками А. А. Васильева, в частности с Питером Каранисом. В 1959 и 1965 он опубликовал свои статьи в материалах этого научного центра9.

Послевоенный путь становления ученого как директора Византологического института в Белграде впечатляет. В 1948 г. Г. А. Острогорский работает над изданием «Византийских писцовых книг», является редактором серии «Отдельные издания Византологического института»

(с 1951 г.) и «Сборников трудов Византологического института» (с 1952 г.). Именно по инициативе Г. А. Острогорского начинается издание византийских источников по истории народов Югославии. В это время его научная деятельность сосредоточилась главным образом в области аграрной истории Византии и истории византийской идеологии. Он занимается социально-экономической историей Византии, византийско-сербскими отношениями, постоянно дополняет и редактирует свой капитальный труд «История Византийского государства», переиздающийся на немецком, сербохорватском, французском, английском, польском и словенском языках.

Из широкого круга исследовательских интересов Г. А. Острогорского можно выделить следующие отдельные темы: налоговая система Византии, отношения государства и церкви, иконоборчество, средневековая иерархия государств, совместное владение в Византийской империи, цены и поденная оплата труда, исихазм, аграрная система в Ромейском царстве, византийский феодализм, идеология власти, византийско-славянские отношения, ромейская аристократия, византийские города в период раннего средневековья. Следует особо подчеркнуть, что как обширные исторические проблемы, так и отдельные события Г. А. Острогорский исследовал и интерпретировал в их непрерывном развитии, ибо ученый был глубоко убежден, что явления византийской истории не были чем-то неподвижным, — напротив, их отличала особая внутренняя динамика и специфическое устроение в каждую эпоху.

В 1967 г. Острогорского избирают членом-корреспондентом Афинской академии и академии в Палермо, в 1968 — Неапольской Академии моральных и политических наук, а также почетным доктором Страсбургского университета; в 1969 г. он избран почетным членом Американской академии наук, а в 1970 г. — членом-корреспондентом Парижской академии des Inscriptions et Belles Lettres. С 1971 г. Острогорский — член-корреспондент Австрийской академии наук. На Византологическом конгрессе в Афинах (сентябрь 1976 г.) он был назван самым выдающимся византологом своего времени10. Потом последовали многочисленные награды и признания — почетный член академий наук в Геттингене, Бельгии, Англии, США, Франции, Австрии, Афинах, почетный доктор наук университетов в Оксфорде и Страсбурге и пр. Здесь можно отметить, что помимо этих академических наград (член 15 академий и научных институтов Европы и Америки, почетный доктор Оксфордского и Страсбургского университетов) у Г. А. Острогорского были и государственные награды. Он был кавалером югославского ордена Демократии и ордена ФРГ «Pour le Merite für Wissenschaften und Künste» — «За заслуги в науке и искусстве» (1966). Следует особо отметить тот факт, что за всю историю ордена только четыре византолога стали его кавалерами: Ф. Дэльгер, Д. Моравчик, Г. Острогорский и А. Грабар.

Четверть века (с 1948 г. по декабрь 1973 г.) Г. А. Острогорский был бессменным директором Белградского византологического института Сербской академии наук и искусств и редактором всех его изданий. Он был участником всех послевоенных ви-зантиноведческих конгрессов, а также, как и А. А. Васильев, — президентом Международной ассоциации византинистов. После кончины Г. А. Острогорского 26 октября 1976 г. согласно его завещанию обширнейшая библиотека ученого стала достоянием основанного им Института, а новые поколения византологов продолжают дело своего учителя. Среди них можно назвать такие имена как Б. Ферьянчич,

И. Николаевич, С. Чиркович, Ф. Баришич и др. Г. А. Острогорский

Теперь стоит сказать несколько слов о переводах статей, которые опубликованы ниже. Это — статья Г. А. Острогорского «Византийский император и иерархическое мироустройство» (1956) и статья А. А. Васильева «Столетняя война и Жанна д’Арк в византийской традиции» (1926). Они отличаются и по времени написания, и по стилю, и по содержанию, но обе они затрагивают важную тему, которая волнует мир до сих пор: это вопрос о «политическом универсализме» или, как бы сейчас сказали, проблема «однополярного мира». Если в заметке Васильева на конкретном примере показывается и традиционность восприятия мира византийской элитой, и некая отстраненность уставшей выживать империи от проблем северо-западной Европы, то в очерке Острогорского делается попытка дать концептуальный анализ самой идеологемы, лежащей в основе подобного универсалистского мировосприятия.

Размышлял Острогорский об этом еще в далекие 30-е годы, отмечая в своих работах, что одной из ключевых идеей, унаследованной Византией от Рима, была концепция универсализма . Но она, как и другие идеи античного мира, была переосмыслена в контексте христианской миссии. Как сочетаются универсализм и демократический федерализм, империя и республика? Мы видим, что в Византии это было возможно в таком концепте как «народная монархия», о чем писал еще в первой четверти ХХ века В. Е. Вальденберг, а в недавнее время — Э. Калделлис.

Конечно, у христианской политевмы (или политии ) было свое особенное измерение. Да, в империю входило множество различных народов, связанных в единое целое римской государственной идеей, и отношения империи с внешним миром определялись римской концепцией универсализма. Однако, власть императора мыслилась и как власть защитника христианского мира. Иными словами, в качестве наследницы Римской империи Византия стремилась оставаться единственной империей и сохранять контроль над всеми странами, ранее входившими в орбиту римского влияния, а затем образовавшими часть христианского мира ( oikoumene). Но постепенно суровая реальность исторической жизни отодвигала эти притязания все далее и далее на задний план. Государства, развивавшиеся под вселенской христианской юрисдикцией и находившиеся на территориях, когда-то подчинявшихся Риму, постепенно стали стремиться к равноправию по отношению к Византийской империи. Развилась сложная иерархия государств, на вершине которой стоял правитель Византии, как римский император и глава христианского мира11.

Г. А. Острогорский подчеркивает, что если в ранневизантийский период политика императорской власти заключалась в прямом контроле над orbis romanus, то в средние века и в последующие времена это превосходство было чисто теоретического, идеализируемого характера.

По сути, мы можем сказать, что в Византии сквозь череду трагических исторических обстоятельств главным стержнем существования православной цивилизации выступал приоритет культурного и религиозного моментов над государственным устройством, как бы государство себя ни ощущало — доминирующим над религиозно-культурной парадигмой или подчиненным ей: «По своему государственному сознанию византийцы навсегда остались римлянами; римлянами именовали они себя с гордостью еще в XV в., накануне падения империи, да иного наименования для себя и не знали. Но по духу они были, и чем дальше, тем все более, греками, — греками, а вместе с тем и прежде всего — христианами. Перенесенная в сферу иной культуры, римская государственная форма послужила сосудом для греко-христианского духа. И основным для историка Византии является вопрос: как этот греко-христианский дух жил и развивался в римской форме, насколько он сумел себе эту форму подчинить и насколько сам ей подчинялся и к ней применялся»12.

Известно, что византийцы воспринимали себя «христоносцами» — по дару благодати через таинства Церкви. Соответственно, каждый христианин в меру своего личного духовного подвига призван был явить Христов лик внешнему миру, быть живой иконой Господа Иисуса Христа. Но преимущественное долженствование служить символом Христа — по чину и сану — лежало на патриархе и царе как персонифицированных «царстве» и «священстве». Далее этот символизм касался по нисходящей всех представителей «клира» и «чиновничества», призывая их освящать, просвещать и хранить всё иерархическое мироустройство.

В предлагаемой вниманию читателей статье Г. А. Острогорского идея политического универсализма рассматривается как раз с позиций освящения этого иерархического универсализма подлинной христианской жизнью общества и государства и делается вывод о первенствующей роли императора именно как христианина, которому даны максимальные возможности по устроению Константинополя как Нового Рима и Нового Иерусалима — Urbis et Orbis: «первенство принадлежало римскому императору в Константинополе, как носителю высочайшего титула самодержца и главе древнейшей христианской империи и как отцу всех христианских народов и главе семейства правителей». Фактически, речь здесь идет о базисных установках в деле построении внятной и адекватной теологии власти.

Список литературы Судьбы русской византинистики в Старом и Новом Свете: Г. Острогорский и А. Васильев. Предисловие к публикации

- Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер. с нем.: М. В. Грацианский; ред. П. В. Кузенков. М., 2011.

- Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1931. Вып. IV. С. 119–134.

- Васильев А. А. История византийской империи. Время до крестовых походов, СПб., 2000.

- Иванов И., свящ. Новые материалы к биографии академика Г. А. Острогорского // Христианское чтение. 2012. № 2. С. 88–121.

- Tudorie I. A. Alexander Alexandrovich Vasiliev (1867–1953): The Patriarch of the Byzantine Studies // Byzantino-Slavica, Revue internationale des études byzantines. 2012. Issue 70, nos. 1–2. P. 283–323.