Суицидальное поведение больных в практике врача психиатра-нарколога

Автор: Бохан Николай Александрович, Приленский Борис Юрьевич, Уманская Полина Станиславовна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (82), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено очное, анонимное, сплошное, аудиторное анкетирование 121 врача психиатра-нарколога из разных городов (Кургана, Тюмени, Салехарда и Ханты-Мансийска) и близлежащих районов на предмет суицидального поведения больных и активности врачей при его выявлении. Был использован разработанный анкетный опросник «Суицидальное поведение больных в практике врача психиатра-нарколога». В практике подавляющего большинства врачей были случаи самоубийств больных или попыток к самоубийству. У большей части этих пациентов имелись симптомы депрессии и/или тревоги, но в разговоре с врачом они редко самостоятельно сообщали о своих суицидальных мыслях. Необходимо дальнейшее изучение суицидального поведения наркологических больных и совершенствование тактики врачей-наркологов при работе с этими пациентами.

Суицидальное поведение, наркологические больные, депрессия и тревога

Короткий адрес: https://sciup.org/14295702

IDR: 14295702 | УДК: 616.89-008.441.44:616.895.4

Текст научной статьи Суицидальное поведение больных в практике врача психиатра-нарколога

Введение. Суицидальное поведение является важной проблемой современного общества. Суицидологи Я. Гилинский и П. Юнацкевич дают следующее определение суицида: «Самоубийство – умышленное (намеренное) лишение себя жизни» [3]. По статистике ежедневно в мире добровольно уходят из жизни около 3 тысяч человек [7], ежегодно – примерно 1 млн человек, что составляет 1,5 % всех смертельных случаев [8]. По данным ВОЗ, самоубийство является 13-й по счету причиной смерти во всем мире.

Установлено, что не менее 90 % самоубийц страдали различными психическими расстройствами, среди которых наиболее частыми были депрессия, злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами [4, 7, 12]. Состояние алкогольного опьянения увеличивает глубину кризисной ситуации и придает ей характер безысходности. Этим объясняется тот факт, что 50 % самоубийц находились в состоянии алкогольного опьянения [9, 15], а алкоголь при жизни употребляли 60 % самоубийц. Связь между злоупотреблением алкоголем и суицидальным поведением не вызывает сомнений. Некоторые авторы даже рассматривают злоупотребление алкоголем как эквивалент хронического суицида [5]. Уровень суицидальной активности у лиц с синдромом зависимости в 50 раз выше, чем в общей популяции: 25—50 % всех суицидов связаны с алкоголизацией [1]. В исследовании Kendall [14] показано, что среди лиц, выживших после попытки самоубийства, у 50 % мужчин имелись алкогольные проблемы, причем у 25 % из них диагностирована алкогольная зависимость. Средний возраст лиц, страдавших алкогольной зависимостью и покончивших жизнь самоубийством, составляет 47 лет [11]. При героиновой наркомании суициды достигают высокой частоты уже в молодом возрасте и могут выглядеть как смерть от передозировки наркотика [2] При алкогольных психозах суицидальные действия обусловлены собственно психотическим состоянием пациента и коррелируют с характером императивных слуховых галлюцинаций, зрительными обманами восприятия, фабулой бредовых переживаний и степенью аффективной насыщенности патологических переживаний.

ВОЗ насчитывает 80 способов ухода из жизни. Из них наиболее часты самоповешение, самострел, отравление и суицид с использованием транспорта. Существуют 3 качественно разные группы суицидальных проявлений больных алкоголизмом [Трайнина Е. Г., 1987]: 1) стойкие суицидальные мысли и истинные попытки; 2) манипулятивные формы суицидальных тенденций (суицидальные угрозы, высказывания, самоповреждения, демонстративно-шантажные попытки без суицидальных намерений); 3) импульсивные суицидальные проявления.

Суицидальное поведение может возникнуть на любой стадии алкоголизма. Различия при этом касаются типологии суицидальных действий: для первой стадии алкоголизма более характерен суицид манипулятивного типа; для второй стадии – истинные покушения; в течении третьей стадии, связанной с алкогольной деградацией, преобладают демонстративно– шантажные формы поведения. Демонстративные суицидальные попытки нередки в аддик-тивных семьях у созависимых женщин [12], частота инструментальных попыток возрастает при диссоциативном характере формирования алкоголизма [13].

Таким образом, изучение суицидального поведения больных алкоголизмом является весьма актуальной проблемой. В связи с этим целью работы было изучение суицидального поведения больных алкоголизмом с точки зрения врачей психиатров-наркологов.

Материалы и методы. Нами было проведено очное, анонимное, сплошное, аудиторное анкетирование 121 врача психиатра-нарколога из городов Кургана, Тюмени, Салехарда и Ханты-Мансийска и близлежащих районов на предмет суицидального поведения больных и активности врачей при его выявлении. Для оценки выявляемости суицидальных наклонностей у пациентов врачами психиатрами-наркологами был использован разработанный нами анкетный опросник «Суицидальное поведение больных в практике врача психиатра-нарколога», который состоит из общей части, включающей пол, место работы и общий стаж работы, и части, включающей вопросы о выявлении симптомов тревоги/депрессии суицидального поведения больных. На основании данного анкетирования были сделаны выводы о выявлении суицидальной активности наркологических больных их врачами.

Результаты и их обсуждение. 60,3 % исследуемых врачей были мужчинами и 39,7 % – женщинами. В большинстве своем (28,1 %) они имели стаж работы с наркологическими больными от 6 до 10 лет, чуть меньше (25,6 %) – более 20 лет, 19,0 % имели средний стаж до 5 лет. Мужчин со стажем работы 16—20 лет было в 2 раза больше (12,3 %), чем женщин (6,3 %) с таким же стажем работы, однако преобладающее число мужчин-врачей (28,8 %) было со стажем работы более 20 лет, а женщин (31,3 %) – 6—10 лет.

Анкетируемые врачи в большинстве своем имели основное место работы в поликлинике (60,3 %), 31,4 % – в стационаре и 8,3 % – в другом медицинском учреждении (экспертиза, частная клиника и т. д. ). 5,7 % всех обследуемых совмещали работу в стационаре и поликлинике. В поликлинических условиях (30,4 %) достоверно чаще (p<0,05), чем в стационаре (14,6 %), работали врачи со стажем работы более 20 лет. Женщины чаще мужчин работают в стационаре (39,6 %), а мужчины – в поликлинических условиях (60,3 %) и реабилитационных центрах (10,9 %).

Из всех обследованных врачей 51,2 % активно в беседе с больным выявляют симптомы депрессии и тревоги, а 48,8 % – только при наличии жалоб больного. Отмечается, что врачи-женщины чаще активно выявляют данные симптомы (56,3 %), а мужчины – при наличии жалоб больного (52,1 %). Работающие в стационаре врачи активнее выявляют симптомы депрессии или тревоги (58,5 %), нежели врачи других наркологических служб (47,8 % – в поликлинике и 45,5 % – в реабилитационных центрах).

В зависимости от стажа работы заметны некоторые различия в выявлении симптомов депрессии и/или тревоги. Из всех анкетированных чаще активно выявляют данные симптомы врачи со стажем работы 5—10 лет (17,4 %), а при наличии жалоб больного со стажем более 20 лет (15,7 %).

При выявлении депрессии и тревоги врачи в 58,4 % случаев назначали пациентам психотропные средства и направляли к специалистам (психиатрам, психотерапевтам, медицинским психологам). Врачи со стажем работы более 20 лет достоверно чаще (23,9 %) проводили психотерапевтические беседы с больными, чем врачи со стажем до 5 лет (3,8 %, p<0,05). Женщины чаще проводят психотерапевтические беседы с больными (17,1 %) или направляют их к психиатру (27,2 %), а мужчины-врачи чаще назначают психотропные средства и направляют к специалистам (61,6 %). Достоверно чаще (p<0,05) врачи из реабилитационных центров назначают больным с симптомами депрессии или тревоги консультацию психиатра (38,5 %), чем врачи стационара (6 %). И наоборот, врачи стационарной службы (68 %) достоверно чаще (p<0,05) назначают психотропные средства и беседу со специалистом в отличие от врачей реабилитационных центров (38,5 %).

При общении с больными более половины врачей (53,7 %) всегда учитывали возможность совершения пациентами самоубийства, чаще всего это были женщины (60,4 %); 42,1 % всех анкетированных врачей (из них 45,3 % мужчин) учитывали эту возможность только при сообщении самим больным психотравмирующей информации. Практически никогда возможности суицида у пациентов не предполагали 2,5 % врачей и 1,7 % – предполагали, но в другой ситуации. При этом активно выявляют суицидальные мысли лишь 24 % опрошенных врачей; 71,1 % – при наличии у больного признаков депрессии или тревоги, 4,9 % – не выявляют их совсем.

Возможно, такое малое количество врачей, активно выявляющих суицидальные мысли, связано с тем, что более половины опрошенных считают, что активное их выявление может спровоцировать суицид (52,1 %), отрицают такую возможность 45,5 % респондентов и 2,4 % не уверены в возможности совершения суицида при его активном выявлении. Врачи со стажем работы более 20 лет достоверно чаще (p<0,05) учитывают возможность совершения суицида больными только при сообщении самим больным психотравмирующей информации (56,3 %), нежели врачи со стажем работы 11—15 лет (27,3 %). Врачи, работающие в стационаре, всегда достоверно чаще (p<0,05) учитывают возможность совершения суицида (66,7 %), чем врачи поликлинической службы (44,7 %).

При общении с врачом пациенты самостоятельно высказывают суицидальные идеи лишь в 23,6 % случаев и в 62,6 % случаев – высказывают их при активном выявлении.

Врачам-мужчинам (28,9 %) пациенты чаще самостоятельно высказывают свои суицидальные намерения, чем женщинам (19,9 %), которым пациенты сообщают о них только при активном выявлении (68,7 и 56,6 %).

При высказывании суицидальных мыслей пациенты в большинстве случаев (27,3 %) просят совета относительно лечения, в 23,3 % случаев просят оказать психологическую помощь в решении данной проблемы, в 17,3 % случаев используют свои суицидальные идеи для шантажа с целью получения определенного лечения или назначения наркотиков (6,0 %); просят помочь уладить психотравмирующую ситуацию 16,7 % пациентов. Шантажируют врача, требуя выгоды для себя или выписать из стационара 3,3 %, и требуют другое (денег у родственников, выписать или отказываются от назначенного лечения) 6 % больных.

У врачей-женщин пациенты чаще просят оказания психологической помощи (30,0 %) или совета относительно лечения (28,3 %), а у мужчин – назначения определенного лечения (18,9 %) или наркотических средств (7,8 %). У врачей поликлинических служб (26,3 %) пациенты просят достоверно чаще (p<0,05), чем у врачей реабилитационных центров (7,1 %), оказать психологическую помощь.

При высказывании больным суицидальных мыслей 62,5 % врачей активно убеждают больного в нерациональности такого выхода. Женщины (16,7 %) чаще мужчин (12,0 %) не акцентируют внимание на теме суицидального поведения больного, а мужчины (18,7 %) чаще женщин (16,7 %) ограничиваются минимальными замечаниями.

Из всех респондентов у 71,9 % в практике встречались случаи попыток или самоубийств больных. 54,8 % пациентов не сообщали вра- чам о желании совершить самоубийство, 28,3 % сообщали косвенно, 15,1 % – открыто о своих намерениях. У 79,6 % этих пациентов имелись признаки депрессии и/или тревоги.

У всех врачей со стажем работы 16–20 лет достоверно чаще (p<0,001) случались попытки суицида больных, чем у врачей со стажем работы более 20 лет (65,6 %). Мужчинам-врачам достоверно чаще, чем женщинам, больные сообщали открыто о желании совершить суицидальную попытку (p<0,05).

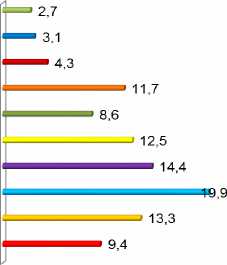

Из мотивов, определяющих суицидальное поведение больных (рис. 1), в большинстве случаев врачи отмечали представление пациентов о бесцельности дальнейшего существования (19,9 %) и утрату надежды на изменение к лучшему (14,4 %). Реже всего у пациентов наблюдались мысли о неэффективности лечения (2,7 %) и желание освободить родственников от забот о себе (3,1 %).

Мысли о неэффективности лечения

Желание освободить родственников от заботы о себе

Желание отомстить, наказать обидчика

Желание вызвать жалость и сострадание к

Чувство собственной вины

Крушение жизненных планов

Утрата надежды на изменение к лучшему

Представление о бесцельности дальнейшего существования

Чувство одиночества, ненужности

Ощущение своей неполноценности

Рис. 1. Основные мотивы, определяющие суицидальные действия больного

Врачи со стажем работы более 20 лет (20,3 %) достоверно чаще (p<0,05) у своих пациентов отмечают в мотивах суицида утрату надежды на изменение к лучшему, чем молодые врачи (4,8 %) со стажем работы до 5 лет. Женщины-врачи чаще отмечали в мотивах суицидальных действий своих пациентов чувство одиночества, ненужности (15 %) и представление о бесцельности дальнейшего существования (21,7 %), а мужчины – утрату надежды на изменение к лучшему (17,1 %).

Из способов совершения суицида практически в равных количествах отмечались самопо-резы (23,8 %), самоповешение (22,5 %) и суицид с использованием транспорта (22,5 %), чуть реже – отравления (20,1 %). Самострел (5,8 %), суицид с падением с высоты (3,3 %) отмечались крайне редко, как и другие способы совершения суицидальной попытки – отравление угарным газом, передозировка наркотиков и др. (по 2,0 %). Для отравления чаще всего больными использовались психотропные препараты и другие лекарственные средства (но-шпа, изониазид), а также отравление уксусной кислотой и продуктами бытовой химии.

Отравления, как способ совершения суицидальных действий, достоверно чаще (p<0,05) отмечали врачи со стажем работы 11—15 лет (40,6 %), нежели врачи со стажем 16—20 лет (14,8 %). Врачи-женщины чаще отмечали среди суицидальных попыток своих пациентов отравления (25,0 %) и самопорезы (28,8 %), врачи-мужчины – самопорезы (29,9 %), самоповеше-ние (29,1 %). Следует отметить, что врачи-женщины достаточно часто упоминали среди способов совершения суицида пациентов падение с высоты (6,3 %).

В большинстве своем (96,5 %) врачей не просили содействовать суициду. Если просили об этом, то чаще врачей-мужчин (5,8 %), чем врачей-женщин (2,2 %); в основном обращались к врачам со стажем работы более 20 лет.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в практике опрошенных врачей-наркологов (121 чел.) у 87 % были случаи самоубийств или попыток к самоубийству наркологических больных. У большей части этих пациентов имелись симптомы депрессии и/или тревоги. Более половины врачей-наркологов в разговоре с больным активно выявляют симптомы депрессии и тревоги и при выявлении их назначали пациентам психотропные средства и консультацию специалиста.

При общении с больными больше половины опрошенных врачей всегда учитывают возможность совершения пациентом самоубийства, они же считают, что активное выявление суицидальных тенденций может спровоцировать суицид. В разговоре с врачом пациенты редко самостоятельно сообщают о своих суицидальных мыслях, а при их высказывании в большинстве случаев просят совета относительно лечения. При суицидальном настрое пациента большинство врачей активно убеждают больного в нерациональности такого выхода. В подавляющем большинстве случаев врачей не просили содействовать суициду. Из мотивов, определяющих суицид больных, в большинстве случаев врачи отмечали представление о бесцельности дальнейшего существования и утрату надежды на изменение к лучшему.

В связи с вышесказанным необходимо дальнейшее изучение суицидального поведения наркологических больных и совершенствование тактики врачей-наркологов при работе с пациентами ввиду важности и сложности указанной проблемы.