Суицидальное поведение мужчин: уточнение роли безнадежности и депрессии методами структурного моделирования. Часть II. Феномен безнадежности и суицидальность: эффекты стратификации

Автор: Мидько Андрей Анатольевич, Бирон Богдан Владимирович, Розанов Всеволод Анатолиевич

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 4 (13) т.4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Во второй части настоящего исследования представлены структурные модели, отражающие эффекты двойной медиации влияния накопленного стресса на риск тяжелой суицидальной попытки у суицидентов – мужчин. Медиация исследовалась на выборках, отличающихся наличием/отсутствием феномена безнадежности. В качестве медиаторов использовались латентные переменные Аффективная дисрегуляция и Ригидная адаптация. Анализ полученных моделей показал наличие существенных различий в системных аспектах медиации между двумя подвыборками («безнадежной» и «небезнадёжной»). Предложена альтернативная модель для выборки мужчин, переживающих безнадежность. Сделан вывод о том, что феномен безнадежности является маркером специфической группы суицидентов.

Завершённый суицид, тяжёлые суицидальные попытки, предикция суицида, безнадежность, депрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/140141403

IDR: 140141403 | УДК: [616.89–008.441.44]–055.1

Текст научной статьи Суицидальное поведение мужчин: уточнение роли безнадежности и депрессии методами структурного моделирования. Часть II. Феномен безнадежности и суицидальность: эффекты стратификации

В первой части настоящего исследования (см. «Суицидология». – 2013. – Том 9, № 3) показано, что феномен безнадежности (ФБ) «реализует» своё влияние на риск тяжелых суицидальных попыток в составе латентной переменной, описывающей личностные предиспозиции и наличный уровень социальной адаптации. Тем не менее, специфичность такого вклада в рамках общепопуляционной модели оказалась небезупречной. Можно полагать, что переживание ФБ является признаком принадлежности суицидента к специфической группе суицидентов, обнаруживающей определённую системную специфику в аспекте реализации суицидальных попыток. Иными словами, целесообразно проведение системного анализа суицидального поведения с учётом дихотомии, привносимой таким признаком, как феномен безнадежности.

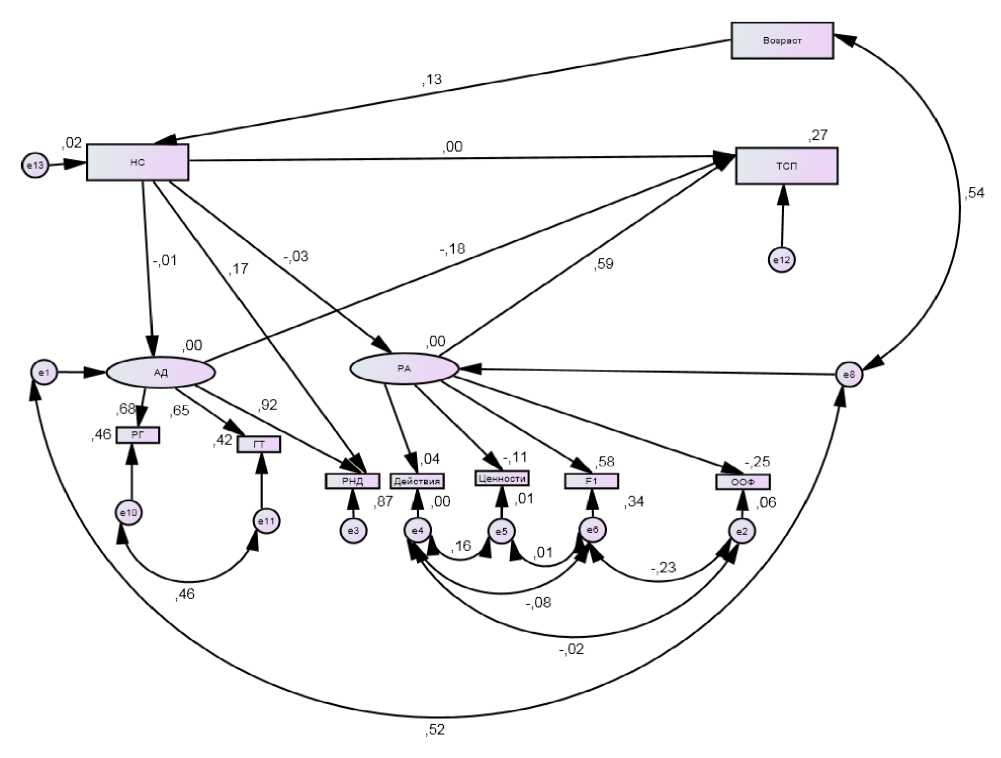

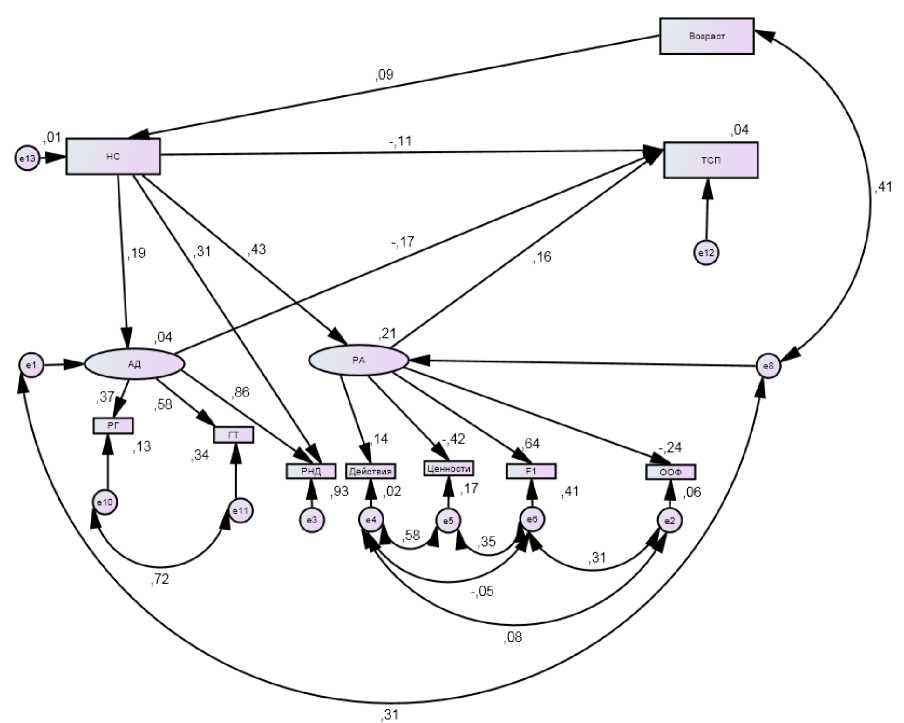

Исходя из изложенного, нами была вновь протестирована заявленная выше гипотеза о двойном медиировании связи накопленный стресс → тяжесть суицидальной попытки (НС → ТСП) отдельно для каждой из подвыборок мужчин-суицидентов – для «небезнадежной» (рис. 1) и «безнадежной» (рис. 2). При этом переменная НС была проконтролирована по возрасту, т.к. очевидным является то, что уровень НС есть функция числа прожитых индивидом лет. Как видно из представленных данных, модель для «безнадежных» мужчин-суицидентов отличается значительно худшими интегральными показателями, фактически – на грани адекватной применимости такой модели: p=0,012, RMSEA=0,100 (рис. 2). Также, согласно путевой диаграмме, объясняемая этой моде- лью дисперсия критериальной переменной ТСП, судя по коэффициентам детерминации, уменьшилась на порядок (0,27 versus 0,04). Исходя из качеств полученной модели можно полагать, что в группе «безнадежных» ТСП зависит от уровня НС в значительно меньшей степени, несмотря на наличие прямого и негативного эффекта (β= - 0,11). По крайней мере, можно утверждать то, что такая связь медии-руется латентными переменными АД и РА в значительно меньшей степени по сравнению с аналогичной в группе «небезнадежных» мужчин.

Модель 1, описывающая медиацию для «небезнадежных» мужчин, оказалась вполне адекватно описывающей эмпирические данные и со средней объяснительной мощностью (рис. 1).

Тем не менее, сравнительный анализ моделей 1 и 2 может оказаться небесполезным. Если обратить внимание на величины коэффициентов регрессии связей НС → АД, НС → РА, АД → ТСП, РА → ТСП, то можно заметить существенные различия в этих моделях. Для группы «небезнадежных» очень слабое и негативное предсказание ЛП уровнем стресса «преобразуется» самими ЛП в значительно более выраженное влияние ЛП на уровень переменной ТСП (регрессионные коэффициенты: -0,01 и -0,03 vs. -0,18 и 0,56). Кроме того, модели заметно отличаются по факторным нагрузкам для индикаторов ЛП РА: для Модели 2 заметен значительный рост нагрузки для индикатора «Ценности» (-0,42), в то время как для Модели 1 максимальная нагрузки приходится на экстраперсональные индикаторы – F1 и

ООФ, при минимальных значениях для «личностных» индикаторов (рис 1 и 2). Этот аспект полученной модели прямо подтверждает данные литературы о связи стресса и суицидального риска у «химически» - зависимых: у страдающих алкоголизмом наличие виктимизации в детстве, связанной с родителями, повышает суицидальный риск для женщин в 15 раз, для мужчин - вдвое [2]. Таким образом, мы предположили, что модель медиации для «безнадежной» выборки может включать в себя только личностные переменные и не включать в себя переменную НС. Такое допущение согласуется с данными о связи аффекта гнева с тяжестью попыток самоубийства у «безнадежных» мужчин суицидентов [1].

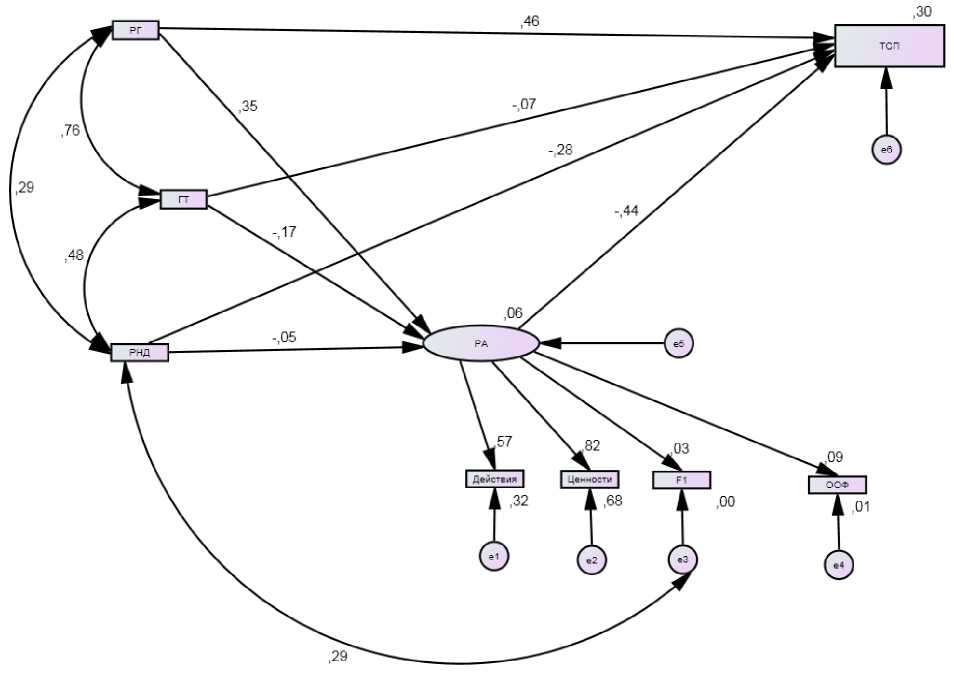

Полученная альтернативная модель представлена на рис. 3. Как видно из этого рисунка, интегральные индексы указывают на очень высокую степень соответствия Модели 3 эмпирическим данным. Модель 3 отражает медиаторные свойства описанной выше латентной переменной РА с максимальной (факторной) нагрузкой в этом отношении на индикаторные переменные «Ценности» и «Действия».

Эта латентная переменная выполняет функцию частичного медиатора, который опосредует эффекты переменных РГ ( Реактивный гнев ), ГТ ( Гнев как черта темперамента ) и РНД ( Риск насильственных действий ) на переменную ТСП. Влияние переменных ГТ и РНД на ЛП РА носит негативный характер, в то время как для переменной РГ такая связь носит позитивный характер. Тем не менее, ЛП РА негативно предсказывает значения переменной ТСП. В то же время мы наблюдаем и прямые эффекты: РГ → ТСП (позитивный); ГТ → ТСП (негативный); РНД ^ ТСП (негативный).

Рис. 1 *. Модель 1 (х = 29,204 ( df = 23, p = 0,174), RMSEA = 0,045).

*Прямые стрелки обозначают регрессионные связи, округлые-ковариационные. Соответственно, цифры возле первых обозначают уровни стандартизированных коэффициентов корреляции, возле вторых-коэффициентов ковариации. Прямоугольные фигуры обозначают индикаторы латентных переменных, независимую и критериальную переменные. Овальные фигуры обозначают латентные переменные, круглые - остатки. Цифры возле фигур обозначают величины коэффициентов детерминации, цифры возле прямых стрелок соединяющих индикаторы и ЛП-уровни факторных нагрузок.

Рис. 2. Модель 2. (%2 = 41,102 ( df = 23, p = 0,012), RMSEA = 0,100).

Таким образом, опосредованное влияние предикторов прямо противоположно прямым эффектам. Как следует из модели, высокие значения РГ, а также низкие ГТ и РНД непосредственно повышают риск тяжёлых СП. Тем не менее, непрямые эффекты и часть прямых оказывают противоположное влияние. В этом заключается очевидная парадоксальность данной модели: предикторы высокого риска тяжелых СП положительно влияют на ЛП РА, которая, в свою очередь, снижает данный риск. И наоборот, предикторы более легких попыток отрицательно влияют на ЛП РА, повышая риск тяжелой попытки. Судя по путевой диаграмме, основной вклад в объяснение дисперсии переменной ТСП вносят переменные РГ (β=0,46) и РА (в=0,-44).

На наш взгляд, сильная негативная связь конструкта РА и критериальной переменной (в=0,-44) с системной точки зрения несёт основную смысловую нагрузку Модели 3. Для переменных ГТ и РНД латентная переменная РА лишь усиливает их и без того негативное влияние на ТСП, причем, судя по динамике значений регрессионных коэффициентов, такое усиление эффекта особенно выражено для переменной РНД (в= -0,5 vs. в= -0,44). Аналогичный эффект наблюдается и для переменной ГТ (в= -0,17 vs. в= -0,44).

Таким образом, можно полагать, что именно «реактивная» порция этой черты личности, которая является, с одной стороны, прямым предиктором завершенного суицида у переживающих безнадежность, с другой стороны, может являться потенциальной терапевтической мишенью. Реактивную агрессию как поведенческий паттерн связывают с одной стороны с суицидальным риском, с другой - с риском насильственных действий [3]. Частичная медиация связи переменных РГ и ТСП латентной переменной РА, основной психологический смысл которой отражает подшкала Ценность и, в несколько меньшей степени, подшкала Действия фактора Открытость опыту , можно интерпретировать как один из аспектов конфликтной ситуации.

Рис 3. Модель 3. (у2 = 12,677 ( df = 13, p = 0,473), RMSEA = 0,000).

Действительно, РГ как гнев, направленный на других людей, подразумевает как вероятный «сдвиг» в системе ценностей, уменьшение консерватизма и ригидного следования старой системе ценностей (что имеет особое «звучание» для индивидов, переживающих безнадежность) как результат позитивного исхода конфликтной ситуации, так и «абортивный» вариант разрешения конфликта в виде суицидальной попытки. Также стоит обратить внимание на пренебрежимо малую факторную нагрузку индикатора РА F1 и весьма скромную - у индикатора ООФ (рис. 3). Для модели, описывающей группу «небезнадежных» мужчин, ситуация в этом смысле обратная (рис. 1).

Таким образом, можно заключить, что для мужчин переживающих ФБ, влияние «химической» зависимости и уровня общего функционирования индивида не так существенно, в то время как личностные факторы приобретают совсем другой «вес». Это обстоятельство следует учитывать в разработке превентивных мероприятий с учетом стратифицирующего,

«расслаивающего» выборку суицидентов влияния ФБ: для подгруппы «безнадежных» вторичная и третичная превенции, в первую очередь, должны быть направлены на помощь в совладании с гневными реакциями и уменьшении выраженности своеобразного личностного качества - личностной «ригидности» в ценностно-мотивационном аспекте. Можно предположить, что это свойство личности и РГ на самом деле репрезентируют некое более широкое личностное измерение, возможно определяемое как часть «суицидального диатеза», что требует специальных исследований и напрямую не вытекает из рассматриваемой модели. Для мужчин, не переживающих ФБ, превентивная тактика, «выводимая» из представленной модели, по-видимому, будет определяться уровнем стрессовой нагрузки: для высоко стрессовой субпопуляции (групп риска) важной превентивной мерой будет, прежде всего, редукция комплекса проблем, определяемых «химической» зависимостью. На индивидуальном уровне в этом отношении дополнительной целью становится помощь в развитии способности к выражению чувств и интрапсихиче-ской (а не «моторной», то есть аутоагрессивной) переработкой стресс-индуцированных переживаний.