Суицидальное поведение в структуре депрессивных расстройств у лиц молодого возраста

Автор: Хритинин Дмитрий Федорович, Самохин Дмитрий Владимирович, Гончарова Екатерина Михайловна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (86), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ суицидального поведения у лиц молодого возраста на примере студентов. В исследование включено 100 человек. Выявлены основные психические болезни, при которых наиболее часто реализовались суицидальные тенденции. Среди данных заболеваний были выделены наиболее опасные для реализации истинной суицидальной попытки. Указаны некоторые профилактические мероприятия, направленные на снижение суицидальной активности у лиц молодого возраста.

Суицид среди студентов, депрессивное расстройство, профилактика суицидов

Короткий адрес: https://sciup.org/14295805

IDR: 14295805 | УДК: 616.89-008.441.44

Текст научной статьи Суицидальное поведение в структуре депрессивных расстройств у лиц молодого возраста

Введение. В последнее десятилетие, по данным ВОЗ, регистрируется увеличение суицидов среди молодежи [15]. По мнению ряда авторов, формирование суицидального поведения представляет собой многофакторный процесс [1, 2, 3]. Изучение механизмов и предикторов возникновения суицидальных тенденций дает возможность прогнозировать вероятность совершения аутодеструктивных действий у лиц молодого возраста. В настоящее время выделяют несколько основополагающих факторов: биологические, психологические, клинические, социальные и т. д. [4, 5].

Следует отметить, что наиболее интересным, на наш взгляд, является исследование психического здоровья лиц в момент подготовки и совершения действий суицидальной направленности. Значительная часть современных авторов склонна считать, что суицидальные тенденции в большей степени присущи лицам, страдающим теми или иными психическими расстройствами [6, 7, 8, 10—14]. Наиболее распространенной является симптоматика депрессивного круга. Важную роль в формировании суицидального поведения занимают личностные особенности пациентов [9]. Именно поэтому возникает острая необходимость более подробного изучения данных клинических проявлений.

Цель исследования – изучение клинических особенностей депрессивных расстройств у лиц молодого возраста для своевременного предотвращения суицидального поведения.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базах кафедры психиатрии и наркологии, НОКЦ «психическое здоровье», ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова», клиники психиатрии им. С. С. Корсакова, ГБУЗ «Научно-Исследовательский Институт Скорой Помощи им. Н. В. Склифосовского».

Объект исследования . В исследование включались студенты обоих полов, в возрасте от 18 до 35 лет, обучавшиеся в вузе на период обследования, давшие добровольное согласие на участие и динамическое наблюдение. Из исследования исключались лица, проходившие лечение с диагнозами: шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (в рамках галлюцинаторно-бредовых и бредовых синдромов рубрик F20—29 по МКБ-10).

Сбор научного материала проводился в период с 2012 по 2014 г. Сплошным невыборочным методом были обследованы 160 учащихся ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Из них был отобран 21 студент с наличием суицидальных тенденций в прошлом или на момент исследования. Кроме того, среди пациентов, проходивших лечение в клинике психиатрии им. С. С. Корсакова, а также в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, было обследовано 79 студентов других вузов с наличием суицидальных тенденций в прошлом или на момент исследования.

Основную группу исследования составили 100 студентов, у которых регистрировалось наличие суицидального поведения на период обследования или ретроспективно. Примечательно то, что большую часть обследованных составили лица, впервые наблюдавшиеся у врача-психиатра.

Студенты самостоятельно заполняли ряд опросников: опросник качества жизни SF-36, регистрировавший уровень различных показателей: физическое функционирование и психическое здоровье, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье и т. д. При оценке результатов заполнения характерологического опросника Леонгарда-Шмишека представилось возможным оценить влияние акцентуаций темперамента и характера студента на формирование суицидального поведения. Врачом-исследователем проводилось психопатологическое обследование и динамическое наблюдение, в ходе которого заполнялась Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (CSSRS).

Дополнительно нами была предложена карта-опросник, позволившая оценить возможные факторы формирования суицидальности у обследуемых: наследственную отягощенность психическими расстройствами, образование, семейное положение, уровень социального функционирования, адаптивное взаимодействие с окружающими, уровень материальной обеспеченности, употребление ПАВ и т. д. При заполнении карты существенное значение придавалось субъективной оценке обследуемого тех или иных жизненных условий, что позволяло наиболее точно определять их важность в формировании суицидальных тенденций.

Результаты и обсуждение. В основную группу вошли 100 студентов: 48 мужчин (48 %) и 52 женщины (52 %), средний возраст которых составил 22,4±6,5 года. На момент исследования все обследуемые являлись учащимися московских вузов. Выраженность суицидальных тенденций оценивалась на момент исследования и за весь период обучения в вузе. Важно отметить, что клиническое наблюдение за студентами являлось динамическим и велось на протяжении всего срока проведения исследования. При анализе полученных данных у 92 студентов на момент возникновения суицидальных размышлений и реализации аутоагрессивных действий были выявлены психические расстройства различной степени тяжести.

Всем студентам, включенным в исследование, проводилось патопсихологическое обследование и велось динамическое наблюдение за их психическим состоянием. Большой вклад в картину формирования суицидальности внесло получение анамнестических данных от родственников и друзей пациентов. Данная информация позволяла более объективно оценивать пресуицидальный период. Необходимо отметить, что в исследовательской выборке было выявлено достаточное количество больных с шизофренической симптоматикой (13 мужчин и 18 женщин), однако исходя из критериев исключения данные больные не вошли в основную группу.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что более чем у половины данных больных (17 человек) суицидальные действия были предприняты на фоне тягостного апатического компонента, «чувства собственной измененности и неполноценности», в структуре постшизофренической депрессии.

С помощью методики Леонгарда-Шмишека оценивались личностные особенности студентов в преморбиде, способствовавшие развитию суицидальных тенденций. Нами были выделены наиболее неблагоприятные сочетания акцентуаций темперамента и характера, в том числе такие как ригидность и аффективность, педантичность и аффективность, возбудимость и циклотимичность. Надо полагать, что данные личностные особенности негативно способствовали формированию суицидального поведения при попадании студента в ситуацию стресса. При первом депрессивном эпизоде, рекуррентном депрессивном расстройстве в премор-биде обследованных студентов часто отмечались такие сочетания черт темперамента и характера, как ригидность и аффективность, педантичность и аффективность, что способствовало патологической фиксации на ситуации. Сочетание возбудимости и циклотимичности прослеживалось преимущественно в премор-биде у студентов с биполярным аффективным расстройством и при реакции на тяжелый стресс. Реже встречались сочетания акцентуаций темперамента и характера у обследуемых с расстройством адаптации. В данном случае на первый план выходили черты эмоциональной лабильности, в меньшей степени – аффек-тивности. При истерическом расстройстве личности в преморбиде на первый план выступали такие личностные акцентуации как демонстративность и эмоциональная лабильность.

По результатам обработки данных, полученных при использовании опросника качества жизни SF-36, отмечалось значительное снижение показателей физического и психологического функционирования обследуемых. Наименьшие значения данных составляющих были зафиксированы у пациентов, страдающих аффективными расстройствами. Достаточно часто отмечалась соматовегетативная симптоматика, существенно снижавшая качество жизни обследуемых. Так, при максимальном значении в 100 баллов более чем у четверти студентов физический компонент здоровья не превысил 50, а психологический компонент здоровья – 40. Из полученных нами данных следует, что на момент возникновения суицидальных тенденций большая часть расстройств была представлена жалобами депрессивного характера (84 %).

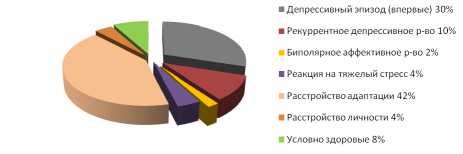

Именно поэтому следует более подробно остановиться на депрессивных расстройствах, которые сопровождались суицидальными тенденциями (рис. 1).

Рис. 1 . Распределение заболеваемости среди обследованных студентов

В наибольшем числе случаев был диагностирован депрессивный эпизод. Данное расстройство выявлялось у 30 % студентов (19 женщин и 11 мужчин). В этой же группе зафиксировано наибольшее число истинных суицидальных попыток. На основании клинической беседы и анамнестических данных выявлено, что непосредственно перед совершением суицидальной попытки многие студенты отмечали интенсивное возрастание чувства внутреннего напряжения, безысходности, тоски, усиление идей «ненужности, никчёмности, вины». Значительно чаще при рекуррентном депрессивном расстройстве обследуемые говорили о чувстве тревоги, непонимании со стороны близких людей. Практически никто из студентов не обращался за помощью к специалисту в самом начале заболевания. Большинство студентов считали, что у них «получится взять себя в руки», искали понимание и сочувствие у друзей и близких, наконец, они боялись обращаться к врачу «психиатрического профиля» из-за возможного общественного порицания. Наиболее спланированные и тяжелые суицидальные попытки регистрировались при наличии в клинической картине депрессии жалоб апатического характера.

Рекуррентное депрессивное расстройство регистрировалось у 10 студентов, что соответствует 10 % обследованных (7 мужчин и 3 женщины). Большинство данных больных могли подробно рассказать об изменении психоэмоционального состояния за несколько недель или даже месяцев до совершения суицидальных действий. Студенты отмечали снижение настроение, нежелание общаться с близкими людьми, угнетение энергетического потенциала, нарушение ночного сна, идеи самообвинения. Многие обследуемые говорили, что умышленно пытались скрыть от близких тяжесть внутренних переживаний, так как не хотели показывать, что «вновь больны», пытались справиться с симптомами самостоятельно.

Следует сделать предположение, что большая часть больных данным расстройством чаще, чем в предыдущей группе, обращается за помощью к врачу на более ранней стадии формирования симптомокомплекса. Вместе с тем именно при рекуррентном депрессивном расстройстве нами были отмечены спланированные и наиболее тяжелые по последствиям суицидальные попытки, часто прерванные в связи со случайным человеческим фактором.

Биполярное аффективное расстройство регистрировалось лишь в 2 % случаев (2 мужчин) и также характеризовалось депрессивным синдромом. В структуре клинической картины данного заболевания реже встречались жалобы пациентов на тревогу и апатию. Следует акцентировать внимание на схожести в степени тяжести суицидальных попыток при рекуррентном депрессивном расстройстве и биполярном аффективном расстройстве. Часто причиной совершения суицидальных действий данные больные называли «бесперспективность будущего», «хроническое течение тяжелой болезни», «невыносимое чувство тоски».

У 4 % студентов (1 мужчина и 3 женщины) наблюдалась реакция на тяжелый стресс. Во всех случаях причиной данного расстройства являлась смерть близкого человека или резкая смена социального (семейного) статуса (например, развод). При подробном выяснении обстоятельств совершенной суицидальной попытки стало ясно, что действия суицидентов носили характер «короткого замыкания». Обследуемые указывали на то, что не думали об истинных последствиях действий, однако на тот момент это было наиболее приемлемым средством, чтобы «остановить душевную боль и чувство несправедливости». Подобный тип реагирования встречался и при эмоциональнолабильном расстройстве личности (2 %). На наш взгляд, реагирование такого типа обусловлено большей частью сниженным порогом эмоциональной восприимчивости при весьма интенсивных внешних психологических раздражителях. Многие суицидальные попытки такого типа были совершены без длительного обдумывания конкретного плана действия, часто в состоянии измененного сознания, под действием психоактивных веществ.

Значительное место (42 %) в нозологической структуре психической патологии приходилось на группу, включавшую студентов с расстройством адаптации. Доля мужчин и женщин оказалась равной между собой и составила, соответственно, по 21 обследуемому. Исходя из полученных данных, отличительной особенностью данного спектра расстройств явилось наличие в структуре синдрома депрессивных и тревожных мыслей.

У студентов с расстройством адаптации истинные суицидальные попытки регистрировались значительно реже, чем при других нозологиях (лишь в 2 % случаев). Остальная часть клинической картины суицидального поведения была представлена преимущественно отрывочными мыслями о возможном самоубийстве, редко доходящими до длительных размышлений о способе и формировании конкретного плана действий.

Следует отдельно остановиться на истерическом расстройстве личности, которое в структуре данного исследования было представлено в 2 % случаев (2 женщины). Клиническая картина демонстративно-шантажных суицидальных проявлений у данной категории больных свидетельствует о низкой вероятности летального исхода. Часто такие студенты совершали суицидальные попытки заведомо «неудачными способами», на глазах у друзей и близких. Однако не стоит недооценивать данное суицидальное поведение, так как при определенном стечении обстоятельств, а также притуплении чувства опасности у демонстративного суици-дента возможен летальный исход «по неосторожности».

В исследовательской выборке было выявлено 8 студентов без видимых клинических признаков психической болезни на момент обследования. Стоит полагать, что на момент возникновения суицидальных тенденций возможно было выявить краткосрочные нарушения психической деятельности, которые быстро нивелировались после совершения суицидальной попытки или обдумывания таковой. Многие из обследуемых говорили о том, что данные мысли и действия были вызваны внутриличност-ными конфликтами или внешними социальными факторами на фоне употребления алкоголя или ПАВ. В таблице 1 продемонстрировано соотношение клинических форм психических расстройств и истинных суицидальных попыток.

Таблица 1

Формы суицидального поведения у обследованных студентов при разных психических заболеваниях

|

Заболевание |

Кол-во больных |

Истинная суицидальная попытка |

Другие формы суицидального поведения |

|

Депрессивный эпизод |

30 |

25 |

5 |

|

Рекуррентное депрессивное расстройство |

10 |

7 |

3 |

|

Биполярное аффективное расстройство |

2 |

2 |

- |

|

Реакция на тяжелый стресс |

4 |

3 |

1 |

|

Расстройство адаптации |

42 |

2 |

40 |

|

Расстройство личности |

4 |

2 |

2 |

|

Условно здоровые |

8 |

3 |

5 |

|

Всего |

100 |

44 |

56 |

Выводы. Проведенное исследование наглядно подтвердило наличие значительной распространенности депрессивных расстройств в клинической совокупности психических заболеваний у лиц молодого возраста с суицидальным поведением. В ходе исследования выявлено, что наиболее часто суицидальное поведение регистрируется при таких клинических формах расстройств, как депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство.

Исходя из полученных результатов, не стоит пренебрегать и расстройствами шизофренического спектра, особенно это касается постшизофренических депрессий с апатическим компонентом. Большую роль в совершении суицидальных попыток играют личностные и характерологические акцентуации, являющиеся предикторами формирования суицидальных тенденций. С учетом многофакторности формирования суицида одним из направлений профилактических мероприятий должен являться комплекс мер по раннему выявлению «негативных» личностных особенностей, способствующих формированию суицидального поведения. С этих же позиций необходимо проведение своевременного скрининга психического здоровья лиц молодого возраста. Большое значение имеет профилактическая психотерапевтическая работа не только с самими больными приступообразными аффективными заболеваниями, но и их родственниками. Необходимы также контроль и антинаркотическая просветительская работа среди молодежи.

Список литературы Суицидальное поведение в структуре депрессивных расстройств у лиц молодого возраста

- Цыганков Б.Д., Ваулин С.В. Суициды и суицидальные попытки. -М., 2012. -С. 1-18.

- Актуальные проблемы суицидологии/А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко (отв. ред.). -М., 1981. -203 с.

- Бисалиев Р.В. Суицидальное поведение больных с аддиктивными расстройствами и созависимых родственников (клиника, лечение, реабилитация): дис.. д. м. н. -М., 2011. -283 с.

- Палатов С.Ю., Лебедев М.А., Авдеева Т.И., Афонин Б.Б. Клинико-эпидемиологическое изучение суицидального поведения у призывников и военнослужащих срочной службы//Основные направления научных исследований психиатрической клиники им. С.С. Корсакова (исторический и современный аспекты): сб. науч. тр. -М., 2000. -С. 123-126.

- Панченко Е.А. Личностно-психологические детерминанты и типология суицидального поведения лиц, совершивших покушение на самоубийство//Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. -2010. -№ 12. -С. 4-8.

- Положий Б.С., Васильев В.В. Клиникосоциальные и этнокультуральные особенности суицидального поведения больных с психическими расстройствами: пособие для врачей. -М., 2003. -20 с.

- Меньшиков Г.И., Никитин Л.Н. О суицидальном поведении у психически больных//Первый Съезд психиатров, наркологов и психотерапевтов Чувашской Республики: тез. докл. -Чебоксары, 1995. -С. 57-58.

- Морозова Н.М. Проблема суицидов и психические болезни//Аффективные расстройства в психиатрии и наркологии: материалы 24 областной научно-практической конференции. -Пенза, 1995. -С. 31.

- Положий Б. С., Панченко Е.А. Суицидальные попытки у больных с аффективными расстройствами//Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. -2011. -№ 4. -С. 11-15.

- Arensman E., Kerkhof A.J., Hengeveld M.W. et al. Medically treated suicide attempts: a four year monitoring study of the epidemiology in the Netherlands//J. Epidemiol. Community Health. -1995. -Jun. -V. 49, № 3. -P. 285-289.

- Casey P.R. Personality disorder and suicide intent//Acta Psych. Scand. -1989. -V. 79, № 3. -P. 290-295.

- Счастный Е.Д. Распространенность и клиникоконституциональные закономерности полиморфизма депрессивных расстройств: автореф. дис.. д-ра мед. наук. -Томск, 2001. -43 с.

- Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Попова Н.М. Распространенность, коморбидность и клиникоконституциональные закономерности гетерогенности аффективных расстройств и суицидального поведения с учетом хронобиологических факторов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2006. -№ 3. -С. 22-25.

- Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Горшкова Л.В., Гарганеева Н.П., Невидимова Т.И., Шахурова Н.И., Вялова Н.М., Попова Н.М., Васильева С.Н. Клинико-патогенетические, социально-эпидемиологические факторы онтогенеза аффективных расстройств (аспекты ранней диагностики и превенции)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2009. -№ 6. -С. 9-13.

- World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. -Geneva, 2014. -Р. 14-46