Суррогатное материнство в современной демографии

Автор: Русанова Нина Евгеньевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 1 (43), 2009 года.

Бесплатный доступ

В случае некоторых видов бесплодия и других нарушений здоровья женщин суррогатное материнство является единственным возможным способом реализации функции деторождения. Но его социально-экономические, моральные и правовые последствия неоднозначны. Любые действия по программам суррогатного материнства не могут не ущемлять интересы и права обоих детей, рожденных суррогатными матерями и их собственными детьми.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347702

IDR: 14347702

Текст научной статьи Суррогатное материнство в современной демографии

С медицинской точки зрения суррогатное материнство подразделяется на традиционное (частичное, неполное), когда яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется спермой биологического отца, и гестационное (полное) – когда суррогатная мать вынашивает плод, развивающийся из чужой яйцеклетки, оплодотворенной in vitro («в пробирке»). Правовые особенности установления родительских прав на ребенка, рожденного суррогатной матерью, требуют разделения гестационного суррогатного материнства на «собственную» суррогатную беременность, в которой юридические родители используют свои половые клетки, и «донорскую» суррогатную беременность, в которой юридические родители используют половые клетки доноров.

Традиционное суррогатное материнство не всегда требует экстракор- порального оплодотворения (ЭКО), его можно осуществить при помощи практикуемой с XIX в. внутриматочной инсеминации, но гестационное без ЭКО невозможно. Общим для всех вариантов суррогатного материнства является обязательное юридическое сопровождение процесса от момента выбора суррогатной матери до рождения ребенка и передачи его юридическим родителям, учитывающее специфические права и обязанности всех участников. Законодательно определяются и требования, связанные с показаниями к применению суррогатного материнства, причем в отношении и суррогатной матери, и юридических родителей.

Соглашение о суррогатном материнстве может быть коммерческим и некоммерческим (альтруистическим). Первое предусматривает материальное вознаграждение, второе не предполагает никакой оплаты, кроме возмещения расходов в период беременности. Некоммерческие программы суррогатного материнства обычно выполняются в отношении родственников, и участники их могут не соответствовать общим требованиям репродуктивного законодательства. Коммерческие программы, как правило, проводятся с помощью посредников, в роли которых выступают юридические фирмы, подбирающие суррогатных матерей, юридических родителей, медицинские учреждения и пр. Репродуктивные клиники оказывают только профессиональные услуги, связанные с ВРТ.

Первые практические успехи суррогатного материнства относятся к 1976 г., когда в специально созданном американском агентстве началась реализация его традиционных программ; к 1988 г., благодаря деятельности этого учреждения, на свет появилось 302

«суррогатных» ребенка [2]. В США в 1986 г. родился первый ребенок и у гестационной суррогатной матери; в России первая суррогатная программа была проведена в 1995 г. в Санкт-Петербурге [2].

Распространение суррогатного материнства как программы ВРТ во всем мире напрямую зависело от правового обеспечения, что в итоге обусловило ее дифференциацию по странам. Первые специальные правила, регулирующие процедуру суррогатного материнства, были приняты в Англии в 1990 г. - они допускали суррогатное материнство только на добровольной, некоммерческой основе, с соблюдением определенных требований (например, шестимесячного «карантина» на ВИЧ замороженных эмбрионов). Приоритет материнства отдавался суррогатной матери независимо от генетического родства, но при отказе юридических родителей забрать ребенка, например, из-за аномалий развития, правовая и финансовая ответственность также переходила на суррогатную мать. Для участия в программе суррогатного материнства обе стороны должны отвечать критериям отбора по возрасту юридической и суррогатной матерей, их психологическому статусу, физическому здоровью суррогатной матери, способности обеспечения благосостояния будущих детей и т.д. При этом суд определяет своего представителя (для судебного процесса), чьей задачей является контроль соблюдения всех условий [3].

Согласно Всемирному обзору ВРТ за 2007 г., составленному по информации из 57 стран мира, суррогатное материнство легитимно лишь в 20 из них: в Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Гонконге, Греции, Израиле, Индии, Канаде,

Колумбии, Нидерландах, Новой Зеландии, Перу, России, Румынии, США, ЮАР, Таиланде, Финляндии, Эквадоре. Реальное число больше, так как некоторые страны либо не предоставили информацию именно по этой программе (Бельгия, Болгария, Ирландия, Китай, Корея, Литва, Мексика Саудовская Аравия, Чехия, Чили), либо вообще не приняли участие во Всемирном мониторинге ВРТ (например, Украина, где суррогатное материнство активно применяется) [4].

Количественный вклад суррогатного материнства в российскую рождаемость пока ничтожен, однако качественные показатели позитивны. В 2005 г. 28 российских репродуктивных центров (из 40 официально зарегистрированных) проводили программу «Суррогатное материнство», а доля циклов ВРТ с участием суррогатных матерей среди всех циклов ВРТ (1,68%) соответствовала доле родившихся от «суррогатных» беременностей в общем числе ВРТ-беременнос- тей (1,7%) и была в полтора раза ниже доли детей, рожденных суррогатными матерями, среди всех родившихся в результате ВРТ (2,28%) (табл. 1) 1. Частота наступления «суррогатной» беременности (38,4%) оказалась максимальной по сравнению с другими программами, а качественные характеристики примерно такими же (18% двоен, 1% троен, 18,9% абортов и не-развивающихся беременностей).

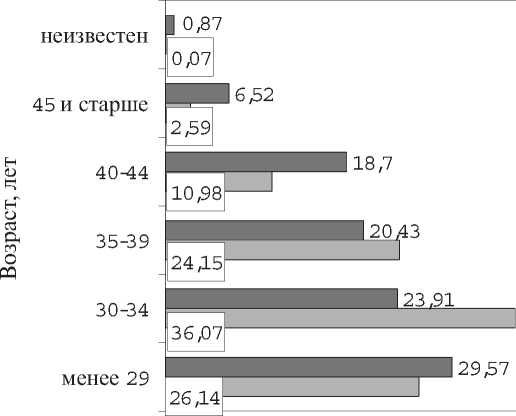

Возрастная структура пациенток программы «Суррогатное материнство» несколько отличается от остальных программ ВРТ (рис. 1). В ней нет ярко выраженных «пиков», женщины относительно равномерно распределяются по возрастным группам, а разброс между самой старшей (старше 45 лет) и самой младшей (моложе 29 лет) группами составляет 4,5 раза (соответственно, 6,52% и 29,57%). В остальных ВРТ основная нагрузка приходится на возраст 30-34 года (36,07%), а разница между крайними возрастными группами десятикратная (2,59% и 26,14%).

Таблица 1

Суррогатное материнство среди других ВРТ в России в 2005 г.

|

Показатели |

Количество % |

|

Всего циклов ВРТ из них с участием суррогатных матерей Клинические беременности из них с участием суррогатных матерей Всего родившихся из них с участием суррогатных матерей |

17242 100,00 289 1,68 5165 29,95* 111 2,54** 3855 74,64** 88 1,70** |

* - от общего числа циклов ВРТ

** - от общего числа беременностей в результате ВРТ

Источник: Российская ассоциация репродукции человека. Регистр центров ВРТ России. Отчет за 2005 г. // Проблемы репродукции. 2006. № 6. С. 7–15.

Рис. 1. Возрастное распределение пациенток ВРТ

-

■ суррогатное материнство

-

□ другие ВРТ

и некоммерческий характер сделки, а также медицинское заключение о невозможности физиологически выносить плод для юридической матери и о способности сделать это – для суррогатной; в Израиле соглашение о суррогатном материнстве должно получить одобрение специального комитета Министерства здравоохранения, состоящего из социальных работников, врачей и религиозных деятелей, причем оговаривается, что пара юридических родителей должна состоять в официальном браке, а суррогатная мать – быть одинокой; в США, где нет федерального репродуктивного законодательства, легитимность суррогатного материнства зависит от законов каждого штата [4. S. 51].

Например, в Нью-Гемпшире и Виргинии запрещены лишь коммерческие соглашения о суррогатном материнстве, а Калифорния, после принятия в 1992 г. соответствующего закона, стала мировым центром сурро-

Правовые аспекты суррогатного материнства. Законы, регулирующие суррогатное материнство, различны не только в разных странах, но даже в разных регионах одной страны. Так, в Аргентине каждый случай предполагаемого суррогатного материнства требует рассмотрения и разрешения специального Комитета; в западной Австралии суррогатное материнство допускается лишь «из сострадания»; на юге Австралии Акт о семейных отношениях запрещает коммерческое суррогатное материнство, а некоммерческое допускает лишь при невозможности использования других способов коррекции бесплодия; в штате Виктория разрешен лишь некоммерческий вариант, не предусматривающий никаких разновидностей оплаты; в Бразилии центрам ВРТ запрещается принимать участие в любых финансовых сделках, связанных с суррогатным материнством; в Греции требуется решение суда, подтверждающее согласие всех сторон

гатного коммерческого материнства, куда могут обращаться и иностранные граждане. Благоприятное законодательство в Арканзасе, где контракт об оказании услуг суррогатной матери является обязательным к исполнению, заказчики (юридические родители или один родитель), записываются в свидетельство о рождении выношенного суррогатной матерью ребенка. Главным при решении вопроса о родителях суррогатного ребенка закон считает выраженное в контракте намерение родителей-заказчиков, что исключает возможность возникновения судебных споров за ребенка. Если через несколько лет после рождения такого ребенка родители разводятся, то суд при определении с кем из них он останется, исходит не из биологического родства, которого может и не быть, а из интересов ребенка. В этом штате услуги суррогатных матерей доступны и одиноким мужчинам, и одиноким женщинам, и даже при отсутствии биологической связи между родителем и ребенком родитель-заказчик записывается в свидетельство о рождении единственным родителем.

В России суррогатное материнство законодательно разрешено с 1993 г. Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан [5, ст. 35] и подтверждено в 1996 г. Семейным кодексом РФ [6, ст. 51, 52]; порядок регистрации детей, рожденных суррогатными матерями, был установлен в 1997 г. законом «Об актах гражданского состояния» [7, ст. 16]. В течение нескольких лет суррогатное материнство теоретически допускалось и по социальным причинам, не связанным с возможностями биологической матери самостоятельно выносить и родить ребенка, так как перечень необходимых медицинских показаний появился лишь в 2003 г. [8]. Традиционные программы с инсеминацией суррогатной матери оказались практически нереализуемыми, поскольку в п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ и ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» говорится только о процедуре ЭКО.

Семейный кодекс РФ ввел понятие «суррогатная мать», но при этом ограничился лишь упоминанием возможности государственной регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, при наличии согласия последней (п. 4 ст. 51); это означает преимущество суррогатной матери установить родительские права в отношении ребенка. Такая презумпция материнства суррогатной матери вызывает проблемы, связанные с наследованием, а также не учитывает мнение мужа суррогатной матери, у которого может не возникнуть отцовских чувств по отношению к чужому ребенку.

В суррогатном материнстве могут участвовать только состоящие в законном браке (супруги) – это позволяет упростить процесс регистрации ребенка юридическими родителями непосредственно сразу после рождения, не применяя процедуру усыновления.

Семейный кодекс РФ не предусматривает обязанности заключать договор суррогатного материнства, но не запрещает этого. Наиболее важным является условие об оплате услуг суррогатной матери, и договор может содержать такие составляющие оплаты, как компенсация всех расходов, связанных с беременностью суррогатной матери, вознаграждение, которое получает суррогатная мать в случае согласия на государственную регистрацию ребенка юридическими родителями.

Стороны могут предусмотреть условие об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора суррогатного материнства, приравнивая его к договору возмездного оказания услуг. Например, юридические родители обязуются оплатить все расходы, связанные с беременностью и родами суррогатной матери (если они отказываются от признания родительских прав на ребенка) и обязуются выплатить вознаграждение суррогатной матери в случае, если она решит признать их родительские права в отношении ребенка (п. 2 ст. 781 ГК РФ). Если же суррогатная мать, пользуясь своим правом, оставляет ребенка себе, то она не выполняет условия договора, и, в соответствии с нормами ст. 783 и ст. 723 ГК РФ, данные действия признаются как отказ от исполнения обязательств, который влечет за собой возмещение всех понесенных расходов, и суррогатная мать лишается вознаграждения [9. С. 14–17].

При отказе юридических родителей от ребенка, рожденного суррогатной матерью, и отказе самой суррогатной матери от ребенка, можно использовать порядок взыскания алиментов с нареченных родителей, установленный для взыскания алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволяет защитить права и законные интересы детей, рожденных при использовании суррогатного материнства.

Этические проблемы суррогатного материнства. Общество неоднозначно относится к суррогатному материнству. Противники считают, что оно превращает детей в подобие товара, а найм женщин для вынашивания чужого потомства – в разновидность их сексуальной эксплуатации. Сторонники полагают, что для пары, бездетной из-за неспособности женщины зачать или выносить плод, это единственный способ получить генетически «своего» ребенка, следовательно, это не коммерциализация деторождения, а гуманный человеческий акт, приносящий суррогатной матери материальную компенсацию и моральное удовлетворение от приносимой ею пользы. По-разному относятся к суррогатному материнству представители церкви, среди которых более терпимы конфессии, допускающие полигамию и выбор другой жены на роль суррогатной матери.

По этим причинам национальные законодательства большинства стран ограничивают суррогатное материнство как «аморальное», «противоречащее человеческому достоинству», «унижающее и эксплуатирующее женщину». Во Франции запрет связан с тем, что суррогатное материнство противоречит законодательству об усыновлении и нарушает положение о «неотчуждаемости человеческого тела». В Германии преступлением считается любая попытка «осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой отказаться от своего ребенка после его рождения, или имплантировать ей человеческий эмбрион», причем ответственность за эти действия возложена только на медиков [10].

Беременность как вид занятости. По российскому законодательству суррогатной матерью может стать психически и соматически здоровая женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая собственного (рожденного ею) ребенка. При этом юридические родители и суррогатная мать письменно оформляют свое согласие на участие в программе «Суррогатное материнство», а если суррогатная мать состоит в браке, то письменное согласие дает и ее муж.

Официальный банк данных суррогатных матерей в России до настоящего времени не сформирован, поэтому желающие оказать такую услугу публикуют объявления в общедоступных средствах массовой информации (чаще всего в региональных и местных газетах и в Интернете). Анализ таких предложений, размещенных на одном из специализированных сайтов с сентября по декабрь 2007 г., (80 анкет) 1 позволил определить основные характеристики рынка труда суррогатных матерей в России.

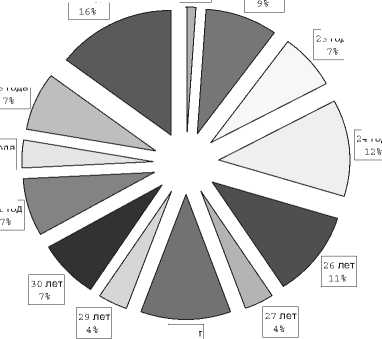

Большая часть (71%) потенциальных суррогатных матерей старше 25 лет, причем половина уже отметила 30-летие, т.е. они, по принятой в России акушерской классификации, являются «старородящими» (рис. 2).

65% женщин родили по одному ребенку, остальные – по двое, есть и многодетные – у троих по трое детей, у одной – четверо. Возраст самых старших детей не превышает 14 лет, а самым маленьким около года (таких 15 человек, или 14,2% от общего числа детей в совокупности). Большинству детей от 2 до 5 лет (53 человека – 66,3%). 2/3 потенциальных суррогатных матерей замужем, они вдвое чаще, чем незамужние имели больше одного ребенка (35,8% против 18,5%).

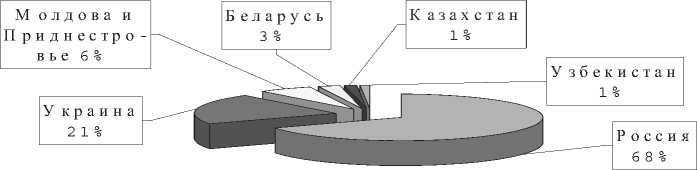

69% женщин живут в России и имеют российское гражданство (лишь одна – таджичка по национальности – гражданство Таджикистана), у остальных гражданство Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и

22 года

34 года

23 года

33 года

24 года

21 год

1%

32 года

28 лет

11%

Рис. 2. Возрастное распределение женщин, предлагающих свои услуги в качестве суррогатной матери

31 год

Рис. 3. Распределение потенциальных суррогатных матерей по месту жительства

(обычно около 10 000 руб.), иногда поясняется, на что будут израсходованы полученные средства (как правило, на покупку жилья). Трудовая мотивация не исключает и морально-эмоциональный компонент – одна женщина указала, что ей нравятся маленькие дети и состояние беременности, двое написали, что с радостью готовы помочь другим семьям.

20% женщин подчеркнули свое ответственное отношение к предстоящей суррогатной беременности, отсутствие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков), отметили уровень (у троих – высшее) и профиль образования (у двоих – медицинское). 10% женщин сразу оговорили отказ от помощи посредников, а одна – обязательность заключения контракта.

Одним из компонентов суррогатного материнства может быть миграция – временный переезд часто обусловлен этической либо правовой составляющей процесса. Женщина, желающая стать суррогатной матерью, но проживающая в регионе, где коммерческое суррогатное материнство запрещено либо затруднено, ищет себе место приложения труда за его пределами. До 2004 г. репродуктивные законодательства бывших советских

Узбекистана, где они и проживают (рис. 3). География российских регионов достаточно широка – представлены не только Москва и Санкт-Петербург, но Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Московская и Смоленская области, Иваново, Калининград, Красноярск, Новый Уренгой, Оренбург, Пенза, Ржев, Сочи, Ярославль. Часть женщин сразу заявляют о своем согласии (7,5%) либо несогласии (3,8%) переехать на время беременности.

У 15% женщин уже есть опыт суррогатного материнства (из них у одной – трижды, у одной – дважды), они готовы предоставить соответствующие справки, рекомендации и гарантии со стороны биологических родителей и репродуктивных клиник. 10% провели необходимые анализы, подтверждающие их готовность и пригодность к программе. Две женщины ранее принимали участие в других программах ВРТ (донорство яйцеклеток), одна, напротив, подчеркнула, что согласна только на полное суррогатное материнство, категорически отказываясь от иных программ ВРТ.

Сумма желаемого вознаграждения за услуги варьируется от 450 000 руб. до 40 000 евро, иногда указывается дополнительное ежемесячное содержание республик принципиально не различались, выбор кандидатуры во многом определялся суммой вознаграждения, и среди суррогатных матерей было много представительниц Молдавии и Украины, предлагавших россиянкам более выгодные условия. Введение нового украинского семейного кодекса в 2004 г., отдавшего приоритет биологической матери, увеличило спрос из стран, запрещающих суррогатное материнство, а на российском рынке увеличилась доля россиянок. Постоянный рост числа специализированных клиник, оказывающих репродуктивную помощь (в 2007 г. их было около 50 от Санкт-Петербурга до Владивостока), позволил выбирать контракты в границах близких регионов.

Перспективы суррогатного материнства. При некоторых видах бесплодия и других нарушений женского здоровья суррогатное материнство является единственно возможным способом реализации детородной функции, однако его социально-экономические и морально-правовые последствия неоднозначны. Любые действия, совершаемые в программах суррогатного материнства, не могут ущемлять не только интересы и права ребенка, рожденного суррогатной матерью, но и ее собственных детей. На практике эти проблемы вытекают из существовавшего много лет материнского приоритета женщины, выносившей ребенка, и требований, которые суррогатные матери могут предъявлять после его рождения. Хотя в настоящее время в некоторых странах подобные положения пересматриваются, правовые сложности делают суррогатное материнство одной из наиболее уязвимых программ ВРТ.

Социальные проблемы связаны с влиянием самого факта суррогатного материнства на развитие семьи, а также с его доступностью для одиноких бесплодных женщин, которым не показаны другие ВРТ, и одиноких бесплодных мужчин. Коммерческие компоненты программы регулируются законами, запрещающими или разрешающими выплаты суррогатным матерям, что существенно меняет потенциальное количество таких женщин и мотивацию их деятельности. Но в любом случае сегодняшнее суррогатное материнство представляет собой одну из ВРТ, выполняемых только по медицинским показаниям и не допустимых ни при каких вариантах «социального бесплодия», вызванного нежеланием здоровой женщины вынашивать ребенка.

Коммерческое суррогатное материнство можно рассматривать как вид женской занятости и способ приложения женского труда, о чем свидетельствует рост числа предложений стать суррогатной матерью. На фоне дискуссий о морально-этических аспектах суррогатного материнства сами женщины, вынашивающие чужого ребенка, относятся к нему как к обычной работе, за которую получают удовлетворяющую их оплату, и часто готовы выполнять ее неоднократно. По своей природе эта оплата представляет собой скорее разновидность экономической ренты, т.е. плату за строго ограниченный количественно ресурс, чем заработную плату как модифицированную форму стоимости рабочей силы. Это позволяет переложить все расходы по программам суррогатного материнства на юридических родителей, в отличие от других ВРТ, которые частично финансируются государством.