Сущее и должное отношение человека к самому себе

Автор: Макуха Геннадий Владимирович

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 9, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется проблема отношения человека к самому себе и взаимодействия с самим собой. Данная проблема в преломлении через категории «сущее» и «должное» ранее не рассматривалась. Дается анализ проблемы взаимодействия человека с самим собой с точки зрения сущего и должного, выявляется несоответствие между сущим и должным отношением человека к самому себе, и намечаются основные пути преодоления этого несоответствия. В исследовании использованы аналитический, системный, синтетический, интервальный подходы, структурно-функциональный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Делается вывод о том, что в действительности произошло отчуждение человека от самого себя, что привело к личностному кризису в современном обществе (сущее). Излагаются концептуальные рекомендации по преобразованию сущего взаимодействия человека с самим собой в должное взаимодействие.

Человек, антропоцентризм, существование, сущее, должное

Короткий адрес: https://sciup.org/149133805

IDR: 149133805 | УДК: 17.023.31:165.24 | DOI: 10.24158/fik.2018.9.6

Текст научной статьи Сущее и должное отношение человека к самому себе

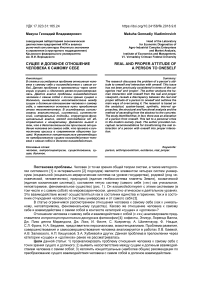

Постановка проблемы . Человек (с точки зрения общей теории систем, а также методологии системного [1] и интервального [2] подходов) является элементом четырех систем универсума (социальной (социально-иерархическая система на уровне государства), родовой (род человеческий, человечество), природной (единая геобиосистема планеты Земля), космической (единая космическая система)), составляя пятую систему (самого себя («я») как уникальное, неповторимое, феноменальное существо) (рис. 1). Он взаимодействует с этими системами (в том числе и с самим собой) на мировоззренческом, ценностно-этическом и деятельном уровнях. Это взаимодействие может осуществляться как в состоянии единства и гармонии, так и в состоянии отчуждения человека от системы универсума и от самого себя [3].

В статье ограничимся рассмотрением отношения человека к самому себе (как к уникальному, неповторимому, феноменальному существу). Каково же отношение человека к самому себе и взаимодействие с самим собой в контексте категорий «сущее» и «должное»?

Отношение человека к самому себе и взаимодействие с собой (с «я») анализировали представители антропоцентристского дискурса в философии [4]: софисты, Эпикур, Лоренцо Валла, Дж. Пико делла Мирандола, Дж. Локк, И. Фихте, С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, представители персонализма, экзистенциализма. Проблема развития, совершенствования и самосовершенствования человека анализируется в работах Л.В. Баевой, А.В. Залевского, А.П. Кишуковой, З.А. Хубиевой и других. Данная проблема в преломлении через категории «сущее» и «должное» ранее не рассматривалась.

Цели данной статьи: 1) проанализировать проблему отношения человека к самому себе с точки зрения сущего и должного; 2) выявить несоответствие между сущим и должным взаимодействием человека с самим собой; 3) изложить концептуальные (наиболее общие) рекомендации по преобразованию сущего взаимодействия человека с самим собой в должное взаимодействие.

Основные концепты и методы . Прежде чем перейти к изложению результатов исследований, необходимо кратко охарактеризовать основные концепты, используемые в статье: « антропоцентризм » , « существование » , « сущее » , « должное », а также методы, которые применялись в процессе исследования.

« Антропоцентризм » - воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания [5, с. 31]. Основоположниками антропоцентризма в античной философии являются софисты. Суть данного философского дискурса сводится к следующим основным идеям. Антропоцентризм абсолютизирует человека во всей его индивидуальной неповторимости и субъективности. Центром универсума является сам человек как существо феноменальное (уникальное). Человек - «мера всех вещей», он - активное, деятельное существо, преобразующее самого себя в соответствии со своими целями. Мир делится на «я» и «не-я», на внутреннее и внешнее. Внешний мир для человека становится чем-то «иным»: либо чуждой и враждебной силой, с которой нужно постоянно бороться за выживание, либо объектом его преобразовательной деятельности. Разумное начало в мире, как правило, отрицается (хотя имеет место и религиозный антропоцентризм), ибо антропоцентристски настроенному человеку нужна абсолютная свобода. В антропоцентризме человек лишается внешней «опоры», внешней системы универсума (он может «опереться» только на самого себя, ибо системой универсума является он сам). Человек превращается в эксцентричное существо [6, с. 126], вынужденное бороться с внешним миром за выживание и постоянно созидать, творить самого себя по своему субъективному усмотрению и разумению. Методологической основой данного философского дискурса является умеренный или ярко выраженный субъективизм. Ценности, этика и деятельность - все релятивируется и становится истинным относительно индивидуального «я». Направления взаимодействия человека с окружающим миром варьируются в зависимости от пяти вариантов антропоцентризма: 1) прагматического, 2) гуманистического (оптимистического), 3) пессимистического, 4) нигилистского, 5) религиозного.

Концепт « существование » интерпретируется как присутствие объекта или субъекта в некоторой системе, предполагающее определенное (гармоничное или отчужденное) его взаимодействие с данной системой.

« Сущее » в данном исследовании рассматривается как нечто, реально существующее, как эмпирически или логически воспринимаемый факт наличия или присутствия чего-либо.

« Должное » - то, что должно быть, то, к чему необходимо стремиться, как ценностно-этический и деятельностный эталон, образец, идеальный замысел, идеальная модель чего-либо.

При проведении данного исследования использовались следующие подходы и методы : аналитический, системный, синтетический, интервальный подходы, структурно-функциональный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Результаты исследований (основной материал) . Человек - самая малая (по масштабам) и в то же время самая значимая система универсума (рис. 1), являющаяся составной частью бо́льших систем: социальной, родовой, природной и космической. Особенностью человеческого уровня бытия является тот факт, что этот уровень не выходит за пределы самого человека, он не является внешней системой (средой) по отношению к человеку. На этом уровне бытия человек определенным образом относится к самому себе, взаимодействует с самим собой, анализирует самого себя (свое феноменально-экзистенциальное состояние), осуществляет рефлексию самого себя как сторонний наблюдатель, пытается преобразовать себя из сущего состояния в должное.

Прекрасно сказал по этому поводу отечественный философ С.Л. Франк. Главным принципом взаимодействия человека с самим собой, по его мнению, является трансцендирование -выход за пределы себя как чего-то ограниченного. Вне этого трансцендирования, считает Франк, немыслим акт самосознания, образующий тайну человека как личности. В акте самосознания человек смотрит на себя, судит и оценивает себя, имеет себя в двойном состоянии: познающего и познаваемого, оценщика и оцениваемого, судьи и судимого [7].

Другой видный представитель антропоцентризма Джованни Пико делла Мирандола в своей знаменитой «Речи о достоинстве человека» сделал вывод о том, что человек по своей природе есть чистая возможность, потенция, он - существо самостановящееся , он всегда есть результат своих собственных усилий . Диапазон существования человека в мире, по мнению Дж. Пико, очень широк. Человек может подняться до звезд и ангелов, но может опуститься и до звериного состояния. Человеку дана возможность быть тем, кем он хочет [8, с. 249]. При таком «широком» интервале существования особенно актуальным для человека становится проблема выбора между сущим и должным существованием («вверх» или «вниз», «ангел» или «зверь»?).

Каково же должное отношение человека к самому себе (как человек должен взаимодействовать с самим собой), каким он должен быть (стать)?

Если по отношению к другим системам универсума должное отношение более понятно (человек как элемент системы 1) не должен причинять вред системе (системам), в которой он существует и с которой он взаимодействует, 2) должен гармонично развивать систему, элементом которой он является), то как быть с самим собой, ведь человек для себя не элемент, а целая система? Здесь принцип тот же самый: человек (как система) 1) не должен причинять вред себе, 2) должен развивать себя как уникальное, неповторимое, феноменальное существо; помимо космических, природных, родовых и социальных сущностных сил, человек должен развивать в себе свои феноменальные сущностные силы [9].

О том, что человек является творцом самого себя и своей судьбы, что он должен постоянно «творить» себя, неоднократно заявляли философы-экзистенциалисты. «Человек, - считает Н.А. Бердяев, - как субъект есть акт, есть усилие. В субъекте раскрывается идущая изнутри творческая активность человека» [10], «личность творит себя на протяжении всей человеческой жизни» [11]). Человек, утверждает Ж.-П. Сартр, должен постоянно «изобретать себя», «выстраивать себя», он есть «проект», устремленный в будущее. «Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам», - заявляет Ж.-П. Сартр [12, с. 323].

Идея самосовершенствования человека присутствует не только в антропоцентризме, но и в космоцентризме, особенно в древневосточном (в йоге и даосизме). Главная цель жизни человека в космоцентризме - духовно-нравственное самосовершенствование (устранение аффектов и пороков, воспитание добродетелей). В родоцентризме (культуроцентризме) присутствует идея нравственного самосовершенствования человека [13].

Отношение человека к самому себе (с точки зрения должного ) осуществляется (должно осуществляться) в двух направлениях: 1) познание самого себя, 2) работа над собой (преобразование самого себя).

-

1. Познавательное исследование человеком самого себя осуществляется с целью определения особенностей своего характера, а также своих способностей, предрасположенности к чему-либо (это, как правило, происходит в подростковом возрасте).

-

2. Познав самого себя (в общем и целом), выявив свои достоинства и недостатки, человек должен стремиться преобразовать самого себя, работать над собой, сделать себя лучше, совершеннее. Работать над собой - значит заниматься 1) самовоспитанием, 2) самосовершенствованием.

Каждый человек должен заниматься самовоспитанием , т. е. «искоренять», устранять отрицательные черты своего характера и «культивировать» положительные. Кроме этого, он должен стать сильной, волевой личностью, развивать силу воли как своеобразный «силовой двигатель» собственного преобразования.

Все люди отличаются друг от друга своими способностями и дарованиями. Каждый человек в чем-то уникален (феноменален). У каждого человека есть способности, развитые сильнее, чем у других, есть определенный талант, предрасположенность к чему-либо, к какой-либо деятельности («сродство» с какой-либо деятельностью, как утверждал Г.С. Сковорода [14, с. 437]). Человек должен выявить, определить в себе этот «пик» способностей (талант) и развивать эти способности. Он должен развиваться духовно, интеллектуально, нравственно, эстетически и физически, т. е. он должен стать неповторимой, уникальной, творческой индивидуальностью ( самосовершенствование ).

Главная задача человека как уникального, феноменального существа - сотворить из себя Человека. В результате гармоничного взаимодействия с самим собой у человека активируется его феноменальная сущность как осознание человеком своей уникальности и неповторимости.

Таково (в общих чертах) должное взаимодействие человека с самим собой. Каково же сущее (реально существующее ) отношение человека к самому себе?

В древности, в античной философии космоцентризма человек рассматривался как микрокосм, тождественный по своей сути макрокосму. В эпоху Средневековья в европейской философии космоцентризм был вытеснен теоцентризмом, но в период Ренессанса (XIV-XVI вв.) благодаря философским воззрениям Николая Кузанского и Джордано Бруно это направление вновь возрождается (наряду с гуманистическим антропоцентризмом и природоцентризмом). Однако начиная с XVII в. - эпохи научной революции - ренессансный космоцентризм в европейской философии вытесняется сциентистской формой природоцентризма. Философское мировоззрение (в котором космос и человек составляют единое целое, человек является микрокосмом, отражающим в себе макрокосм) уступает место научному мировосприятию, «научной картине мира» как отчужденной форме восприятия мира, в которой мир делится на «я» и «не-я» (нарушается единство мира), в которой субъект противопоставляется объекту. (Е.Б. Ильянович в своей диссертации «Антропологический кризис в условиях современной техногенной цивилизации» утверждает, что эпоха Нового времени послужила началом формирования субъект-объектного мировоззрения , которое стало предпосылкой современного антропологического кризиса [15].) В результате формирования у человека отчужденного мировосприятия человек стал отчужденно относиться не только к окружающему миру, но и к самому себе [16]. Это отчужденное отношение проявляется в следующем.

В настоящее время человек в результате воздействия двух факторов: 1) научного мировосприятия как отчужденной формы мировоззрения, 2) чрезмерной зависимости от социума -перестал воспринимать себя уникальным, неповторимым, феноменальным существом. У многих людей происходит снижение самооценки (а значит, и самоуважения), возникает комплекс неполноценности, неуверенности в себе, чувство «щемящего» одиночества, хорошо отраженное в экзистенциализме. Человек перестал осознавать себя микрокосмом, а значит, перестал воспринимать себя творцом, отвечающим за гармоничное состояние окружающего мира, он ощущает себя либо немощным «рабом божьим», либо ничего не значащей «песчинкой» в безбрежном «океане» безграничной Вселенной, никак не взаимосвязанной с человеком.

Люди, оказавшиеся в ситуации чрезмерной зависимости от социума, сосредоточили свое внимание (мысли), силу (энергию) и деятельность на «добывании» средств для существования, на создании для себя и своей семьи необходимых условий для выживания, и у них не остается ни сил, ни времени, ни желания для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического и физического самосовершенствования. Ситуация усугубляется еще и тем, что социум деформировал сознание людей. В современном обществе произошла переоценка ценностей : материальные ценности (деньги, богатство, власть, положение в социальной иерархии) стали явно преобладать над духовно-нравственными (честностью, порядочностью, добротой, служением людям, выполнением долга), оттеснив последние на второй план.

В современном обществе стал формироваться тип «ленивой души», которая страшится взять на себя труд освоения действительности во всей ее полноте не только во внешнем природном и социальном мире, но и во внутреннем мире человека. «Утрачивая способность к внутренней духовной практике, к свободной и имманентной жизни индивидуального духа, человек все больше становится - по своему мироощущению - примитивным и одномерным слепком научных технологий» [17, с. 12].

Человек стал все более превращаться в «серую посредственность» (в элемент «усредненной массы»), в объект манипулирования средствами массовой культуры и информации [18]. Современная коммерциализированная массовая культура (все более вытесняющая высокую культуру) потакает приземленным, примитивным потребностям, она оболванивает человека, способствует его духовной деградации. Ф.В. Лазарев в «Антропологическом манифесте» по этому поводу заявляет следующее: «Кризис человеческого общения проявляется прежде всего в том, что субъект-субъектный диалог все чаще подменяется обезличенной “коммуникацией”, трансляцией стереотипов массовой культуры и идеологических клише. Коммуникативное пространство превращает индивида в пассивно воспринимающего объекта информационного воздействия… в соответствии с заранее подготовленным сценарием» [19, с. 12]. Человек толпы – банальный, вульгарный и без особых претензий – все больше становится героем общественной сцены [20, с. 19]. «При современных технических средствах, – делает вывод В.Н. Сагатовский, – человечество, ориентирующееся на максимум власти, богатства, потребления, обречено на катастрофу» [21].

Приходится констатировать, что отчужденное взаимодействие человека с самим собой привело к отчуждению человека от самого себя как уникального, неповторимого, феноменального существа, к его упрощению и примитивизации, к оскудению его внутреннего духовного мира, к образованию «усредненного» человека, сознанием которого легко манипулировать и управлять. Отчуждение человека от самого себя привело к личностному кризису в современном обществе.

Таким образом, в действительности присутствует явное несоответствие между сущим (реально существующим) и должным отношением человека к самому себе и взаимодействием с самим собой . Данное несоответствие можно и нужно преодолеть путем преобразования сущего взаимодействия в должное .

Можно сформулировать основные рекомендации для преобразования взаимодействия человека с самим собой из сущего состояния в должное . Для преодоления отчуждения от самого себя каждому человеку необходимо:

-

1) принять идею философов-космоцентристов о необходимости самосовершенствования, а также идею экзистенциалистов о «сотворении» из себя Человека;

-

2) осознать себя феноменальным (уникальным) существом, человеком-творцом, преобразующим самого себя и окружающий мир в соответствии с идеями гармонии, добра, любви и красоты;

-

3) возродить в себе стремление к духовному, интеллектуальному, физическому, этическому и эстетическому самовоспитанию и самосовершенствованию, к «вылепливанию» из себя сильной личности и творческой индивидуальности;

-

4) вырабатывать в себе «иммунитет» от негативного внешнего информационного воздействия, от манипулирования сознанием человека средствами массовой культуры и информации.

Для преодоления несоответствия между сущим и должным отношением человека к самому себе, как уже говорилось, каждому человеку необходимо заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием.

Самовоспитание сводится к формированию характера человека, к искоренению отрицательных и развитию положительных его черт. Основные отрицательные черты характера, от которых необходимо избавиться человеку в процессе и в результате его самовоспитания, следующие: агрессивность, озлобленность, жестокость, грубость, властолюбие, раздражительность, страх, уныние, лень, обида, зависть, лживость, жадность, презрение, осуждение, гордыня, эгоизм. Главные положительные черты характера, которые необходимо развивать каждому: благородство, порядочность, вежливость, доброта, дружелюбие, великодушие, тактичность, справедливость, жизнерадостность, оптимизм, любознательность, мудрость, самоконтроль, сила воли, трудолюбие, добросовестность, целеустремленность, мужественность/женственность, любовь.

Человек никогда не должен останавливаться на достигнутом, он должен постоянно самосовершенствоваться , развиваться ментально, психически, физически, духовно, совершенствовать свои способности (свой талант). Остановка в развитии равносильна деградации: как только человек перестает развиваться, он начинает регрессировать, скатываться «вниз». Человек всю свою жизнь должен учиться, приобретать новые знания. Жизнь – это «школа», в которой человек приобретает жизненный опыт, поэтому он должен извлекать из различных жизненных ситуаций нравственные «уроки», и эти «уроки» должны делать его умнее, мудрее, чище, добрее. Человеку необходимо постоянно творить из себя Человека. Ориентирами самосовершенствования должны стать духовное богатство, интеллектуальное развитие, нравственная чистота, физическое совершенство, а движущей силой – сила духа и сила воли.

Общим девизом для каждого должны стать строки из стихотворения Николая Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь! [22]

В процессе работы над собой желательно выбрать себе конкретного героя из прошлого или настоящего (или сформировать себе идеальный собирательный образ человека с высокими духовно-нравственными и волевыми качествами), на которого хотелось бы быть похожим, каким хотелось бы стать. Ориентация на конкретного героя (или на идеальный образ) будет облегчать и наполнять конкретным содержанием процесс самовоспитания и самосовершенствования.

Существует определенная специфика в процессе самовоспитания и самосовершенствования для мужчин и для женщин. Представителям мужского пола проще работать над собой: ориентиры их самовоспитания – сила, мужественность, порядочность, надежность (единый непротиворечивый вектор развития). Девушкам и женщинам в этом вопросе сложнее. С одной стороны, они должны быть достаточно сильными (чтобы достигать поставленных целей), с другой стороны, им при этом необходимо оставаться женственными (развивать в себе женственность, любовь, доброту и другие женские качества (противоположные векторы развития)). Поэтому представительницам слабого пола необходимо найти золотую середину между силой и слабостью, не злоупотреблять силой в ущерб любви и доброте, необходимо помнить, что сила женщины в ее слабости (в женственности). Быть Женщиной – это большое искусство, это гораздо сложнее, чем быть Мужчиной.

Преодоление отчуждения человека от самого себя приведет к активации его феноменальной сущности, к формированию сильной личности и творческой, неповторимой индивидуальности, в результате чего человек сможет развить свой микрокосм, свою необъятную вселенную духа, что, в свою очередь, приведет к преодолению личностного кризиса в обществе как значимой составной части современного антропологического кризиса [23].

Подводя итог краткому изложению результатов исследования проблемы сущего и должного отношения человека к самому себе, можно сделать следующие выводы .

-

1. Отношение человека к самому себе может осуществляться как с точки зрения сущего, так и с позиции должного взаимодействия с самим собой.

-

2. При должном взаимодействии с собой человек осознает себя уникальным, неповторимым существом, он занимается самовоспитанием и самосовершенствованием, «вылепливает» из себя сильную личность и творческую индивидуальность (становится Человеком).

-

3. В действительности присутствует явное несоответствие между сущим (реальным) и должным отношением человека к самому себе. В действительности (сущее) сформировалось отчуждение человека от самого себя как уникального, неповторимого существа, в результате чего стал формироваться «усредненный» массовидный индивид с довольно скудным духовным миром. Отчуждение человека от самого себя привело к личностному кризису в современном обществе.

-

4. Для преодоления этого несоответствия необходимо преобразовать взаимодействие человека с самим собой из сущего состояния в должное (рекомендации), возродить в человеке стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию, к развитию своих способностей, что позволит преодолеть личностный кризис в обществе как основную составляющую современного антропологического кризиса.

Ссылки:

-

1. Блауберг И.В. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования / ред.: И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. М., 1970. С. 7–48.

-

2. Лазарев Ф.В., Литтл Брюс А. Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию. Симферополь, 2001. 264 с.

-

3. Макуха Г.В. Сущее и должное взаимодействие человека с природой // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6, № 5а. С. 168–176.

-

4. Макуха Г.В. Основные культурные парадигмы и философские дискурсы о проблеме существования человека // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Политология. Культурология». 2015. Т. 1 (67), № 2. С. 94–102.

-

5. Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 1983. 840 с.

-

6. Проблема человека в западной философии : переводы / сост. П.С. Гуревича ; общ. ред. Ю.Н. Попова. М., 1988. 552 с.

-

7. Франк С.Л. Реальность и человек [Электронный ресурс]. URL: http://altrea.narod.ru/frank/realnost01.html (дата обращения: 05.06.2018).

-

8. Эстетика Ренессанса : антология : в 2 т. / сост. В.П. Шестаков. М., 1981. Т. 1. 495 с.

-

9. Макуха Г.В. Проблема сущности человека в истории философии // Культура народов Причерноморья. 2012. № 229.

-

10. Бердяев Н.А. Проблема человека (К построению христианской антропологии) [Электронный ресурс]. URL:

-

11. Там же.

-

12. Сумерки богов : пер. / сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. М., 1989. 398 с.

-

13. Макуха Г.В. Основные культурные парадигмы и философские дискурсы о проблеме существования человека.

-

14. Сковорода Г.С. Сочинения : в 2 т. / сост. И.В. Иваньо и М.В. Кашубы. М., 1973. Т. 1. 512 с.

-

15. Iл’янович К.Б. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації : автореф. дис. … канд. філос. наук. Сімферополь, 2008. 16 с.

-

16. Мухина В.С. Отчуждение от себя: о саморазрушающих страстях человека. М., 2011. 200 с.

-

17. Лазарев Ф.В. Антропологический манифест. Симферополь, 2007. 16 с.

-

18. Сыров В.Н. Массовая культура: мифы и реальность. М., 2010. 326 с.

-

19. Лазарев Ф.В. Антропологический манифест. С. 12.

-

20. Лазарев Ф.В. Современная цивилизация: ноосферно-антропологический проект // Человек и современная цивилизация : сборник статей. Симферополь, 2008. С. 11–42.

-

21. Сагатовский В.Н. Антропокосмизм – системообразующий принцип ноосферного мировоззрения [Электронный ресурс]. URL: http://sofik-rgi.narod.ru/avtori/sagat_antrop.htm (дата обращения: 21.06.2018).

-

22. Заболоцкий Н.А. Стихи [Электронный ресурс]. URL: http://stihi-rus.ru/1/Zabolockiy/64.htm (дата обращения: 17.06.2018).

-

23. Макуха Г.В. Основные составляющие современного антропологического кризиса // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история : сборник статей по материалам III–IV международной научно-практической конференции. М., 2017. № 3–4 (2). С. 53–58.

С. 91–94.

(дата обращения: 15.06.2018).

Список литературы Сущее и должное отношение человека к самому себе

- Блауберг И.В. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования / ред.: И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. М., 1970. С. 7-48.

- Лазарев Ф.В., Литтл Брюс А. Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию. Симферополь, 2001. 264 с.

- Макуха Г.В. Сущее и должное взаимодействие человека с природой // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6, № 5а. С. 168-176.

- Макуха Г.В. Основные культурные парадигмы и философские дискурсы о проблеме существования человека // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Политология. Культурология». 2015. Т. 1 (67), № 2. С. 94-102.

- Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 1983. 840 с.

- Проблема человека в западной философии: переводы / сост. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. М., 1988. 552 с.

- Франк С.Л. Реальность и человек [Электронный ресурс]. URL: http://altrea.narod.ru/frank/realnost01.html (дата обращения: 05.06.2018).

- Эстетика Ренессанса: антология: в 2 т. / сост. В.П. Шестаков. М., 1981. Т. 1. 495 с.

- Макуха Г.В. Проблема сущности человека в истории философии // Культура народов Причерноморья. 2012. № 229. С. 91-94.

- Бердяев Н.А. Проблема человека (К построению христианской антропологии) [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1936_408.html (дата обращения: 15.06.2018).

- Сумерки богов: пер. / сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. М., 1989. 398 с.

- Макуха Г.В. Основные культурные парадигмы и философские дискурсы о проблеме существования человека.

- Сковорода Г.С. Сочинения: в 2 т. / сост. И.В. Иваньо и М.В. Кашубы. М., 1973. Т. 1. 512 с.

- Iл'янович К.Б. Антропологiчна криза в умовах сучасної техногенної цивiлiзацiї: автореф. дис. … канд. фiлос. наук. Сiмферополь, 2008. 16 с.

- Мухина В.С. Отчуждение от себя: о саморазрушающих страстях человека. М., 2011. 200 с.

- Лазарев Ф.В. Антропологический манифест. Симферополь, 2007. 16 с.

- Сыров В.Н. Массовая культура: мифы и реальность. М., 2010. 326 с.

- Лазарев Ф.В. Современная цивилизация: ноосферно-антропологический проект // Человек и современная цивилизация: сборник статей. Симферополь, 2008. С. 11-42.

- Сагатовский В.Н. Антропокосмизм - системообразующий принцип ноосферного мировоззрения [Электронный ресурс]. URL: http://sofik-rgi.narod.ru/avtori/sagat_antrop.htm (дата обращения: 21.06.2018).

- Заболоцкий Н.А. Стихи [Электронный ресурс]. URL: http://stihi-rus.ru/1/Zabolockiy/64.htm (дата обращения: 17.06.2018).

- Макуха Г.В. Основные составляющие современного антропологического кризиса // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: сборник статей по материалам III-IV международной научно-практической конференции. М., 2017. № 3-4 (2). С. 53-58.