Сущность, условия и факторы формирования инновационного потенциала региональных хозяйственных систем

Автор: Трухляева Анна Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование инновационного потенциала региональных хозяйственных систем как одного из важнейших условий обеспечения устойчивого развития экономики: уточнено понятие инновационного потенциала региона; разработана концептуально-логическая схема формирования и развития инновационного потенциала региональных хозяйственных систем. Также в работе освещены различные точки зрения авторов на критерии классификации факторов, влияющих на инновационный потенциал региона, и выделены основные трансформационные и трансакционные факторы, препятствующие развитию инновационного потенциала региональной хозяйственной системы.

Инновационное развитие, инновационный потенциал, региональные хозяйственные системы, составляющие инновационного потенциала, трансформационные и трансакционные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14970962

IDR: 14970962 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Сущность, условия и факторы формирования инновационного потенциала региональных хозяйственных систем

В настоящие время особую актуальность приобретают проблемы, связанные с переходом экономики России на инновационный путь развития, заключающегося в выработке новых подходов к обоснованию приоритетов развития, модернизации методов и форм использования ресурсов на всех уровнях инновационной системы, коренной трансформации взаимодействия «науки – бизнеса – власти – общества». В этом контексте одним из значимых направлений формирования инновационного развития экономики выступает ее региональный аспект.

Инновационное развитие региона – это его способность к самообновлению, адаптации к изменениям и генерированию научнотехнического прогресса. Мировой опыт показывает, что устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспособ- ности в долгосрочной перспективе зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от инноваций. Россия находится в группе стран, не вовлеченных в технологический обмен, обладая при этом богатейшими запасами природных ресурсов [1;9, с. 5– 17; 11, с. 184–185; 12].

Исследователь Н.Б. Культин отмечает, что инновационное развитие региональной хозяйственной системы: «…это не только основной инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его осуществления» [20]. Следовательно, инновационное развитие в регионе зависит от ряда факторов, основным из которых является уровень развития его инновационного потенциала. В частности, речь идет, прежде всего, о таких слагаемых инновационного потенциала, как уровень образования жителей ре- гиона; состояния науки и исследований в регионе; наличие и состояние региональной инновационной инфраструктуры (формирование бизнес-инкубаторов, технологических парков, инновационно-технологических центров, научно-исследовательских парков и т. д.); стимулирование инновационной деятельности; финансирование исследований и разработок; а также участие региональных властей в реализации инновационно-инвестиционных проектов, значимых для региона с экономической и социальной точек зрения.

Помимо внутренних источников, важную роль в инновационном развитии играет внешняя среда. Сюда относятся, прежде всего, возможность доступа к внешним источникам инноваций, а также ряд рыночных условий: налогообложение, функционирование инновационной системы страны, финансирование крупных инновационных проектов из федерального бюджета, стандартизация и сертификация, защита интеллектуальной собственности, состояние рынка патентных услуг, взаимоотношения и сотрудничество в сфере инновационной деятельности с другими регионами [2].

Таким образом, особенности инновационного развития как процесса заключаются в следующем:

– во-первых, в том, что развитие базируется на оптимальном балансе внешних и внутренних факторов, причем, внешние ресурсы направляются на целенаправленное нара- щивание, приумножение инновационного потенциала региона;

– во-вторых, данная модель инновационного развития ориентируется не на быстрые темпы роста, а на стабильное, поступательное социально-экономическое развитие, не разрушающее природной основы, обеспечивающее воспроизводственный процесс на основе инноваций с положительной динамикой развития.

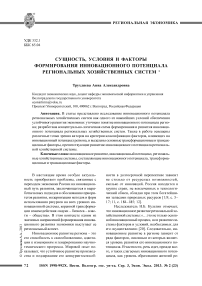

В соответствии с этим, можно сказать, что инновационное развитие региона определяется инновационным потенциалом и состоянием процесса передачи знаний в производство. Процесс инновационного развития региона можно представить как совокупность различных институтов: научные учреждения, которые составляют основу среды, производящей знания; образовательные учреждения, которые позволяют осуществить механизм передачи знаний в предпринимательскую среду, тем самым, способствуя развитию и инновационно-активных предприятий (рис. 1).

На основании синтеза подходов, выявляющих сущностные характеристики инновационного потенциала хозяйственной системы [28, с.5], под инновационным потенциалом региональной хозяйственной системы автор статьи понимает совокупность условий, ресурсов и факторов, отражающих меру способности, готовности и результативности региона к инновационной деятельности, направленной на

Рис. 1. Процесс инновационного развития региона

Примечание. Составлено автором.

эффективную реализацию инноваций на внутреннем и внешнем рынках.

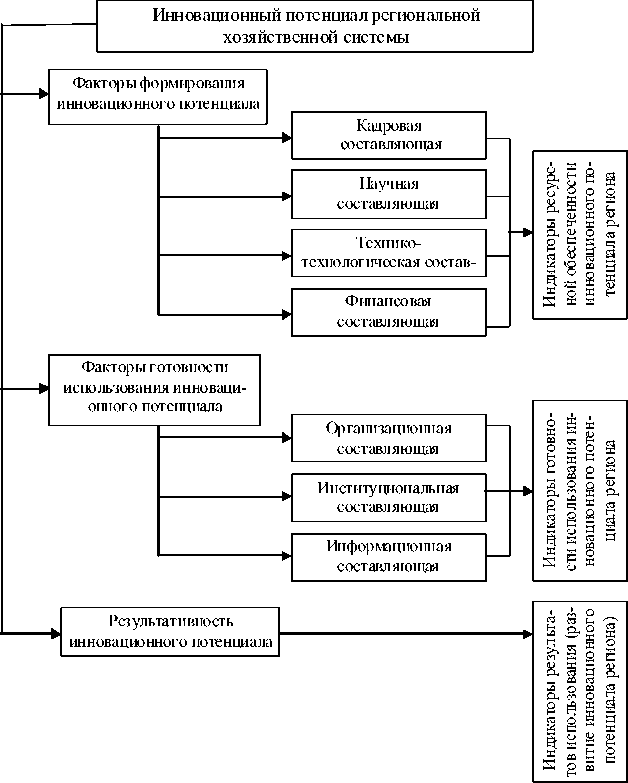

В соответствии с комплексным подходом к рассмотрению инновационного потенциала, а также специфических факторов, влияющих на инновационную деятельность, автором разработана концептуально-логическая схема формирования и развития инновационного потенциала региона, состоящая из трех блоков: факторы формирования инновационного потенциала; факторы готовности использования инновационного потенциала, и блок, отражающий результативность инновационного потенциала в регионе (рис. 2).

Первый блок представляет собой ресурсную составляющую и рассматривается как мера способности региона осуществлять ин- новационную деятельность. Данный блок состоит из кадровой, научной, технико-технологической и финансовой составляющих. Второй блок – это готовность региона осуществлять инновационную деятельность. В данный блок можно отнести организационную, институциональную и информационную составляющие. Третий блок рассматривает инновационный потенциал как результат осуществления инновационной деятельности в регионе.

Данные блоки тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. С этой позиции инновационный потенциал целесообразно представить как некую целостность, образуемую тремя целевыми векторами сил (факторов), направленных в точку пространства, взаимообусловленных и взаимообуславливающих друг друга,

Рис. 2. Концептуально-логическая схема формирования и развития инновационного потенциала региона

Примечание . Составлено автором.

реализация которых определяет инновационное развитие региональной хозяйственной системы.

При этом, действуя в одном направлении, указанные составляющие дают толчок к новым изменениям качественного и количественного характера (не что иное, как инновации), которые, в свою очередь, оказывают непосредственное влияние на них самих. Реальным примером указанного, может служить такое явление как диффузия инноваций. Так, применение нового оборудования способствует изготовлению новой продукции, которая в свою очередь, выходя на рынок, является источником, фактором дальнейших изменений. Причем «эффект от тиражирования инноваций растет намного быстрее масштабов самого тиража» [10, с. 24].

Из всех вышеперечисленных составляющих инновационного потенциала региона определяющее место в нем занимают кадровые и научные ресурсы. Данные составляющие характеризуют кадры специалистов, исследователей и ученых, имеющих высшие образование, ученые степени и обеспечивающих инновационный процесс идеями, изобретениями, ноу-хау [3; 8].

Технико-технологические ресурсы играют важную роль в процессе формирования инновационного потенциала региона. Они являются его вещественной основой, определяют технико-технологическую базу потенциала, влияют на масштабы и темпы инновационной деятельности [25, c. 33–34].

Финансовые ресурсы инновационного потенциала региона характеризуются той совокупностью источников и запасов финансовых возможностей, которые есть в наличии и могут быть использованы для реализации конкретных целей и заданий. При этом объем финансовых ресурсов отображает финансовую мощь, способность системы принимать участие в создании материальных благ и предоставлении услуг [10, с. 68; 19, c. 88–96].

По мнению автора данной работы, инновационный потенциал региона должен также включать в себя в качестве составляющих его элементов, организационный, информационный и институциональный ресурс. Это обусловлено тем, что реализация инновационного потенциала в рыночной среде зависит не только от материально-вещественной части ресурсов, но и от социально-экономических форм его использования.

Организационные ресурсы инновационного потенциала представляют собой предприятия, осуществляющие инновационную деятельность [23, c. 18]. Такие предприятия обеспечивают создание и реализацию новаций (новшеств) и получают на их основе практический результат (инновации) в виде новой продукции (товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также обеспечивают их широкое распространение для получения значительного коммерческого результата.

Институциональные ресурсы инновационного потенциала региона отражают нормы и правила осуществления новаторской деятельности, концепции и программы, регламентирующие инновационную деятельность, законодательную базу. Основными задачами органов власти на региональном уровне являются [14, с. 76–81]: максимальное использование возможности привлечения существенных федеральных ресурсов; обеспечение коммуникаций между элементами региональной инновационной системы; создание условий для развития региональной инновационной инфраструктуры; создание благоприятных условий для инновационной деятельности.

Информационные ресурсы, отражающие доступность и качество информации, как отчужденные от индивида и обобществленные знания, навыки и умения, а также полученные им сведения от природной и социальной среды. Данный вид ресурсов, в отличие от прочих, практически неисчерпаем. С развитием общества и активизацией использования знаний, запасы информационного ресурса не уменьшаются, а, напротив, увеличиваются. При этом этот вид ресурсов не самостоятелен и сам по себе имеет лишь потенциальное значение, только объединившись с другими ресурсами – опытом, трудом, квалификацией, техникой, технологией, энергией, сырьем, он появляется как движущая сила инновационного потенциала [16, с. 36–45].

Все ресурсы вовлекаются в хозяйственный оборот в условиях определенных экономических отношений. Имеющаяся совокупность ресурсов инновационного потенциала определяет возможности будущего его развития: будучи переработаны в инновационном процессе, они обеспечивают получение инновационного продукта, услуги. Однако сами конечные результаты такой деятельности в определенном смысле становятся исходным ресурсом следующего или даже принципиально нового инновационного процесса. Поэтому полученные конечные результаты также могут быть рассмотрены в качестве ресурсов инновационного потенциала.

Следует заметить, что формирование инновационного потенциала в регионах в современных условиях сталкивается с серьезными проблемами, тормозящими его развитие.

В российской экономике наблюдается диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на практике. Таким образом, одна и та же по своему количественному и качественному составу совокупность накопленных инновационных ресурсов может использоваться с различной степенью эффективности в зависимости от той или иной институциональной комбинации. Сама по себе совокупность ресурсов не является экономической категорией, пока она не начнет использоваться людьми в рамках определенных производственных отношений между ними. Другими словами, инновационный потенциал может остаться невостребованным, если не будут найдены социальные формы, в которых он сможет реализоваться. В связи с этим, возникает необходимость исследовать факторы, влияющие на инновационный потенциал.

В экономической литературе освещены различные точки зрения авторов на критерии классификации факторов, влияющих на формирование и развитие инновационного потенциала региональных хозяйственных систем.

Так, некоторые исследователи считают, что инновационная экономика в регионе может быть представлена как следствие влияния двух основных групп факторов [7; 13; 24; 27]: факторов, ориентированных на создание условий для перехода на инновационный путь развития и факторов, связанных с появлением или созданием мотиваций у субъектов инновационной деятельности к обновлению и развитию научного, производственного потенциала, созданию и внедрению инноваций. Обе рассмотренные группы факторов могут проявить себя в полной мере при стабилизации экономики, становлении конкурентной среды, сохранении и развитии инновационного потенциала региона [27].

Исследователи Р.А. Канцеров и В.В. Монастырский к факторам, препятствующим реализации инновационного потенциала в регионах, относят: финансово-кредитные (недостаток кредитных ресурсов, дотационность региона, низкий платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск); региональноэкономические (недостаток квалифицированного персонала, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, невосприимчивость предприятий региона к нововведениям, недостаток или неэффективность научно-образовательной системы); организационные (недостаточность законодательных документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, неопределенность сроков инновационного процесса, неразвитость инновационной инфраструктуры, неразвитость рынка технологий). Решение вопросов, связанных с рассмотренными ограничениями, позволит резко повысить эффективность использования ресурсов региона в инновационном процессе, и в целом благоприятно отразится на результативности инноваций [17, c. 255].

Согласно другому подходу, выделяют три главные категории факторов, в первую очередь связанных с инновациями [6, c. 6–22]. Они относятся к коммерческим предприятиям, научно-техническим учреждениям и вопросам передачи и освоения технологий, знаний и навыков. Кроме того, диапазон возможностей для инноваций находится под влиянием четвертого набора факторов, таких как окружение учреждений, правовое регулирование, макроэкономическая обстановка и другие условия, которые существуют независимо от каких-либо аспектов инноваций.

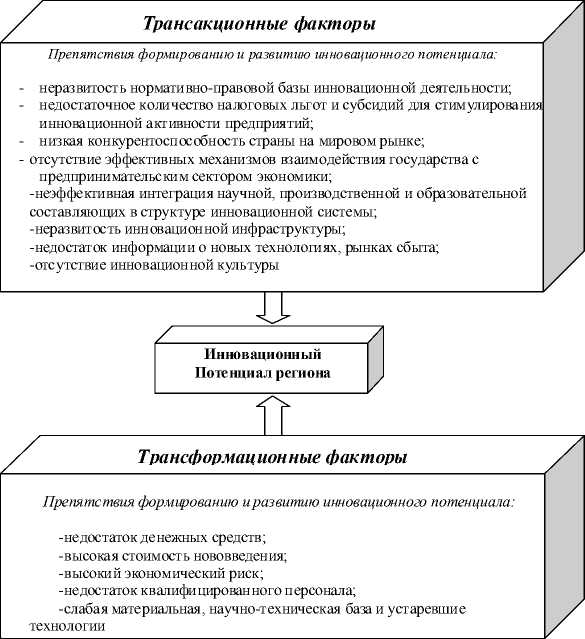

В соответствии с вышерассмотренными подходами [4, с. 63–69; 18, с. 130–131; 21, с. 47–49; 22, с. 13; 26, с. 28–30], представляется целесообразным выделить в группе трансакционных и трансформационных факторов препятствия формированию и развитию инновационного потенциала региональной хозяйственной системы (см. рис. 3).

По мнению О.В. Иншакова, трансформационные факторы «…трансформируют веще-

Рис. 3. Основные факторы, препятствующие формированию и развитию инновационного потенциала региональной хозяйственной системы

Примечание. Составлено автором.

ство, поле, связи и отношения предшествующей системы для строительства новой, тогда как трансакционные – принимают факторы предшествующей системы как ресурсы, распределяют и обменивают их внутри себя между агентами хозяйства, преобразуя в факторы строительства новой системы и изменения предшествующей системы» [15].

Таким образом, в группе трансформационных факторов препятствиями формирования и развития инновационного потенциала региональной хозяйственной системы являются кадровые, научные, технико-технологические и финансовые ограничения, такие как: недостаток денежных средств; высокая стоимость нововведения; высокий экономический риск; недостаток квалифицированного персонала; слабая материальная, научно-техническая база и устаревшие технологии.

К препятствиям в группе трансакционных факторов (характеризующих готовность региона осуществлять инновационную деятельность и определяющих границы существования и реализации инновационного потенциала) относятся институциональные, организационные и информационные ограничения, такие как: неразвитость нормативно-правовой базы инновационной деятельности; недостаточное количество налоговых льгот и субсидий – для стимулирования инновационной активности предприятий; низкая конкурентоспособность страны на мировом рынке; отсутствие эффективных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сектором экономики; неэффективная интеграция научной, производственной и образовательной составляющих в структуре инновационной системы; неразвитость инновационной инфраструктуры; недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта и отсутствие инновационной культуры.

Следовательно, дальнейшее исследование развития инновационного потенциала ре- гиональных хозяйственных систем может быть продолжено только посредством формализации указанных факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области Региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» № 12-12-34018 «Мониторинг и корректировка механизма управления инновационными процессами в экономике региона с использованием естественнонаучных методов».

Список литературы Сущность, условия и факторы формирования инновационного потенциала региональных хозяйственных систем

- Абдрашитов, Р. Т. Теория и практика регионального инжиниринга/под общ. ред. Р. Т. Абдрашитова, В. Г. Колосова, И. Л. Туккеля. -СПб.: Политехника, 1997. -278 с.

- Арчибальд, Р. Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами/Р. Д. Арчибальд. -М.: Айти-Пресс, 2004. -472 с.

- Бородина, Е. Человеческий капитал как основной источник экономического роста/Е. Бородина//Экономика Украины. -2003. -№ 7. -С. 48-53.

- Бурыкин, Е. С. Эффективная инновационная политика: макрорегиональный аспект. Актуальные проблемы современного управления: материалы круглого стола, г. Волгоград, 2006 г./ВолГУ; редкол.: И. М. Шабунина, В. О. Мосейко [и др.]. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. -256 с.

- Буянова, М. Э. Инновационный потенциал макрорегионов Российской Федерации: анализ и оценка (на примере Южного федерального округа)/М. Э. Буянова, А. А. Трухляева.//Национальные интересы: приоритеты и безопасность (научно-практический и теоретический журнал). -№ 11 (32). -2008. -104 с.

- Винокуров, В. И. Основные термины и определения в сфере инноваций/В. И. Винокуров//Инновации. -2005. -№ 4. -С. 6-22.

- Гамидов, Г. С. Основные направления активизации инновационной деятельности при формировании инновационной экономики/Г. С. Гамидов//Инновации. -2007. -№ 4 (102). -С. 51.

- Гамидов, Г. С. Основы инноватики и инновационной деятельности/Г. С. Г амидов. -СПб.: Политехника, 2000. -323 с.

- Гунин, В. Н. Актуальные проблемы развития теории инноваций и практики инновационной деятельности/В. Н. Гунин//Вестник университета (ГУУ). -2004. -№ 1 (7). -С. 5-17.

- Добров, Г. М. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность/Г. М. Добров, В. Е. Тонкаль, А. А. Савельев [и др.]. -К.: Наукова думка, 1987. -347 с.

- Дуненкова, Е. Н. Особенности инновационного развития региона на основе кластерного подхода//Актуальные проблемы управления-2003: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 12-13 нояб. 2003 г.). Проблемы государственного регионального и муниципального управления. Стратегический и инновационный менеджмент. -М., 2003. -Вып. 2.-С. 184-188.

- Евченко, А. В. Прогнозирование и программирование социального развития региона в переходной экономике: ресурсный подход/А. В. Евченко, Э. Н. Кузьбожва. -Курск: Изд-во РОСИ, 2005. -216 с.

- Жиц, Г. И. Инновационный потенциал и экономический рост/Г. И. Жиц. -Саратов, 2000. -164 с.

- Ильясов, Д. Р. Механизм влияния инновационной активности региона на геополитическую конкурентоспособность России/Д. Р. Ильясов//Инновации. -2006. -№ 9 (96). -С. 76-81.

- Иншаков, О. В. О новых методологических подходах в стратегическом планирования развития макрорегионов России/О. В. Иншаков//Региональная экономика. Юг России. 2004. № 4. С. 13-26.

- Калитич, Г. Функционально-информационный синтез НТИР/Г. Калитич//Экономика Украины. -1999. -№ 10. -С. 36-45.

- Канцеров, Р. А. Инновационное развитие регионов: ресурсы, факторы, технологии/Р. А. Канцеров, В. В. Монастырский. -Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -790 с.

- Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность/Д. И. Кокурин. -М.: Экзамен, 2001. -575 с.

- Кравченко, С. И. Исследование сущности иновационного потенциала/С. И. Кравченко, И. С. Кладченко//Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. Вып. 68. -Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2003. -С. 86-96.

- Культин, Н. Б. Управление инновационными проектами: инструментальные средства/Н. Б. Культин. -СПб.: Политехника, 2002. -216 с.

- Максимов, Ю. Инновационное развитие экономической системы: оценка инновационного потенциала/Ю. Максимов//Инновации. -2006. -№6(93). -С. 53-56.

- Медведева, Л. П. Источники и факторы инновационного экономического роста в регионе: автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.05/Л. П. Медведева. -М., 2007. -22 с.

- Модельный закон «Об инновационной деятельности» от 16.11.2006//Инновации. -2007. -№ 1 (99). -С. 12-18.

- Московина, О. С. Инновационный потенциал как фактор устойчивого развития региона/О. С. Москвина//Научный проект при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 04-02196). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.vscc.as.ru/newsite/jou/art30-02. -Загл. с экрана.

- Николаева, И. П. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный: учеб. пособие для вузов/под ред. И. П. Николаева: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -318 с.

- Никоноров, С. М. Возможности перехода к инновационной экономике: позитивные и негативные аспекты/С. М. Никоноров//Проблемы инновационной экономики и регионального ционно-устойчивого развития: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. -Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. -Вып. 2. -188 с.

- Румянцев, А. А. Научно-инновационная сфера в регионе: проблемы и перспективы развития: монография/под ред. А. А. Румянцева. -СПб.: Наука, 1996. -194 с.

- Трухляева, А. А. Теоретические подходы к оценке инновационного потенциала региональной хозяйственной системы./А. А. Трухляева//Проблемы модернизации региона в исследованиях ученых: материалы IV Межрегион. науч.-практ. конф. -Волгоград, 19-20 марта 2008 г. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -288 с.