Суставной хрящ при разных режимах удлинения смежного сегмента конечности (экспериментально-гистологическое исследование)

Автор: Ступина Т.А., Шудло М.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Методами световой микроскопии, компьютерной морфо- и стереометрии проведено исследование суставного хряща собак в условиях удлинения голени: в 1-й серии - в течение 28 суток с темпом 1 мм за 60 приемов (автодистракция); во 2-й серии - в течение 28 суток с темпом 1 мм за 8 приемов (ручные подкрутки) и в 3-й серии - в течение 10 суток с темпом 3 мм за 180 приемов (автодистракция). При изученных режимах удлинения смежного сегмента конечности в суставном хряще развивались разнонаправленные процессы: деструктивные, репаративные и обратимые реактивные изменения, степень выраженности которых зависела от характеристик дистракции. Репаративная регенерация суставного хряща осуществлялась за счет механизмов, лежащих в основе его роста и физиологической регенерации -пролиферативных и биосинтетических процессов, выраженность которых при разных режимах дистракции различна и зависит от степени повреждения. В суставном хряще животных 2-й и 3-й серий более выражены пролиферативные процессы, в 1-й серии - биосинтетические. Высокодробная автодистракция с темпом 1 мм позволяет снизить травматизацию смежных суставов и обеспечивает высокую эффективность адаптационных реакций, направленных на восстановление структуры суставного хряща.

Дистракционный остеосинтез, суставной хрящ, морфология, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121050

IDR: 142121050

Текст научной статьи Суставной хрящ при разных режимах удлинения смежного сегмента конечности (экспериментально-гистологическое исследование)

Анализ специальной литературы показал, что при дистракционном остеосинтезе сустав подвергается действию целого комплекса факторов, значение каждого из которых еще не получило полной теоретической оценки. Так, при действии растягивающих усилий сопротивление мышечно-связочного аппарата нарастает, что ведет к увеличению сдавления смежных с удлиняемым сегментом суставов. При этом суставы удлиняемой конечности реагируют на удлинение снижением своих функциональных возможностей, т.е. при удлинении голени вынужденное ограничение движений сочетается с созданием дополнительного давления на суставной хрящ [6, 10, 11, 13].

Проведенные ранее исследования показали, что при дистракционном остеосинтезе нарушаются функции смежных суставов в результате деструктивных изменений хрящевой выстилки [2, 9, 10, 14]. Вместе с тем, результаты биохимических и морфологических исследований дают основания считать, что при подобных изменениях суставной хрящ сохраняет высокую способность к реституции – получены данные об увеличении биосинтетической и пролиферативной активности клеток [7, 14].

По мнению E. Nakamura et al. (1995), глубина изменений суставного хряща связана с длительностью периода дистракции и фиксации конечности в аппарате. Авторы предполагают, что увеличение частоты удлинения может предотвратить повреждения смежных суставных хрящей [17].

В последнее десятилетие внедрен ряд новых методик оперативного удлинения конечностей, в том числе и высокодробные в автоматическом режиме, что позволило снизить травматичность хирургической коррекции и приблизить адап- тивные реакции на растяжение к естественным процессам роста [3, 11, 13]. Дальнейшее развитие этого направления требует изучения состояния физиологических резервов, резистентности и адаптивности тканей удлиняемой конечности в зависимости от режима дистракции, в том числе адекватной оценки реактивных изменений и репаративных потенций суставного хряща.

Цель работы: изучение закономерностей структурно-функционального реагирования и репарации суставного хряща при разных режимах удлинения конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучен суставной хрящ наружного мыщелка бедра 30 беспородных собак – 27 опытных и 3 интактных (контроль) I категории в возрасте 2-3 лет. Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г. Эксперименты выполнены д.м.н. С.А. Ерофеевым: после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей всем опытным животным осуществляли дозированное удлинение правой голени на 28-30 мм (≈ 10 % исходной длины сегмента) в разных режимах дистракции (табл. 1), так что этап удлинения составил 28 дней в сериях 1-2 и 10 – в серии 3. Периоды фиксации и после снятия аппарата продолжались по 30 дней.

Исследования проводили в конце периодов дистракции, фиксации и без аппарата. Для световой микроскопии образцы хряща после альде-гидно-осмиевой фиксации дегидратировали в спиртах и ацетоне, заключали в аралдит. Сте-реологический анализ проводили по сериям перпендикулярных суставной поверхности по-лутонких (0,5-1,0 мкм) эпоксидных срезов, которые готовили на ультратоме "Nova" фирмы LKB (Швеция). Препараты, окрашенные метиленовым синим и по Уикли метиленовым си-ним–основным фуксином, изучали и оцифровывали на большом исследовательском фотомикроскопе фирмы "Оpton" (Германия) с аппарат- но-программным комплексом "ДиаМорф" (Москва). В полноцветных цифровых изображениях определяли параметры: толщину хряща (hхр), объемную (VVхц) и численную (NAхц) плотности всех хондроцитов, численную плотность клеток в составе изогенных групп – пролиферировавших хондроцитов (NAпхц) и величину их пула (ВППхц) – выраженное в процентах отношение NAпхц/NAхц. Измеряли (мкм) максимальный (dmax) и минимальный (dmin) диаметры клеток и ядер. По результатам цито- и кариометрии расcчитывали фактор формы объектов, определяли объемные плотности цитоплазмы (VVцит) и ядра (VVядр), а также их отношение (VVядр/VVцит) – ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ). Достоверность различий оценивали методами вариационной и непараметрической статистики в программе Microsoft Excel 97 (программное обеспечение AtteStat, версия 1.0, Гайдышев, 2003), в зависимости от характера распределения выборок использовали критерий Вилкоксона или критерий Стьюдента [1, 4].

Рельеф суставной поверхности изучали в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) “JSM-840” (Jeol, Япония): материал дегидратировали в спиртах возрастающей концентрации, пропитывали в камфене (3,3-диметил- 2-метиленбицикло[2,2,1]гептан – ГОСТ 15039-76), высушивали на воздухе, напыляли серебром.

Характеристика экспериментальных серий

Таблица 1

|

№ серии |

Дистракция |

Кол-во опытов (n) |

|||||

|

скорость (мм/сутки) |

длительность (дней) |

дробность |

шаг (мм) |

режим |

время суток |

||

|

1 |

1,0 |

28 |

60 |

0,017 |

авто |

24 часа |

9 |

|

2 |

1,0 |

28 |

8 |

0,125 |

ручной |

дневное |

9 |

|

3 |

3,0 |

10 |

180 |

0,017 |

авто |

24 часа |

9 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

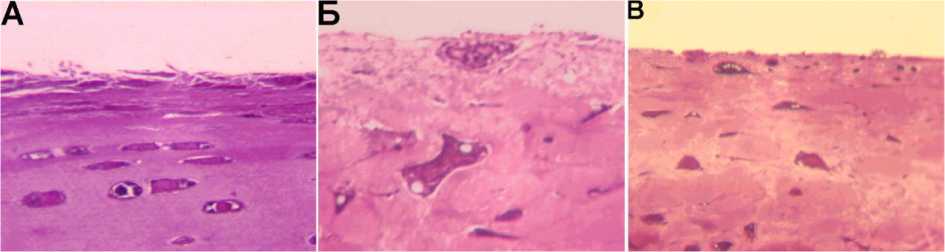

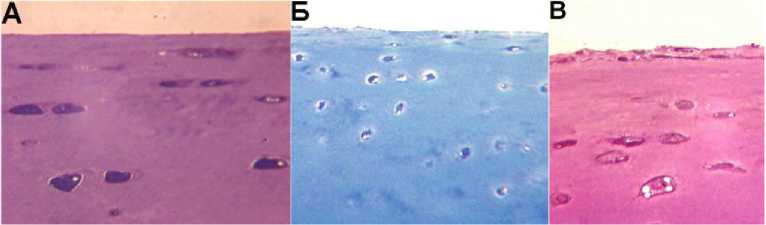

Сканирующая электронная микроскопия и светооптическое исследование полутонких срезов выявили во всех экспериментальных сериях начальные деструктивные изменения структуры поверхностной зоны хряща (рис. 1): разрушение бесклеточной пластинки, гибель отдельных кле- ток, появление очагов разволокнения, наиболее выраженных в сериях 2 и 3. К концу периода дистракции у всех опытных животных деструктивные изменения были выявлены и в базальной зоне хряща – часть хондроцитов находилась на разных стадия дегенерации. В части наблюдений серий 2

и 3 отмечено нарушение целостности базофильной линии – проникновение сосудов, костномозгового паннуса в базальную зону хряща.

Сходные картины деструктивных изменений суставного хряща выявлены на сроке 30 дней фиксации: во всех сериях гистоморфометрически выявлено (табл. 2) достоверное снижение hхр и VVхц во всех зонах, а NAхц – в поверхностной и базальной. У животных серий 2 и 3

уменьшение толщины хряща в конце дистракции и перед снятием аппарата было выражено в меньшей степени, чем в 1-й серии, что обусловлено более выраженной дезорганизацией межклеточного вещества поверхностной зоны, набуханием основного вещества и коллагеновых волокон. Наименьшая степень выраженности деструктивных изменений отмечена при автодистракции с темпом 1 мм.

Рис. 1. Поверхностная зона суставного хряща (конец дистракции), полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином: А – 1 серия. Об. – 40; ок. – 12,5×; Б – 2 серия. Об. – 100; ок. – 12,5×; В - 3 серия. Об. – 40; ок. – 12,5×

Таблица 2

Характеристики суставного хряща наружного мыщелка бедра на этапах удлинения голени при разных режимах дистракции

|

Параметры |

VV хц (%,М) |

NA хц (M m) |

h (мкм, M m) |

ВППХц (%) |

|

|

Контроль |

|||||

|

Контроль |

I |

6,1 |

8,2 0,99 |

475,5 1,3 |

14,5 |

|

II |

8,75 |

4,4 0,64 |

|||

|

III |

12,26 |

5,7 0,75 |

|||

|

1 серия - 1 мм за 60 приемов (автодистракция) |

|||||

|

28 дней дистракции |

I |

5,44* |

8,56 0,79- |

356,45 1,5*** |

25,6 |

|

II |

9,04* |

4,67 0,44* |

|||

|

III |

10,14* |

7,1 0,83* |

|||

|

30 дней фиксации |

I |

4,39* |

5,79 0,9* |

392,7 2,1*** |

28,8 |

|

II |

7,83* |

4,56 0,32* |

|||

|

III |

8,06* |

4,87 0,39* |

|||

|

30 дней без аппарата |

I |

6,36- |

5,84 0,43* |

464,6 6,5- |

29,9 |

|

II |

9,29* |

4,12 0,29- |

|||

|

III |

7,86* |

4,31 0,36* |

|||

|

2 се |

рия - 1 мм за 8 приемов (ручные подкрутки) |

||||

|

28 дней дистракции |

I |

3,73* |

7,75 0,51* |

369,9 2,5*** |

21,14 |

|

II |

6,41* |

5,94 0,45* |

|||

|

III |

9,06* |

6,01 0,53* |

|||

|

30 дней фиксации |

I |

6,32- |

7,92 0,68* |

415,3 2,1*** |

31,2 |

|

II |

9,22* |

5,68 0,35* |

|||

|

III |

9,16* |

6,36 0,60* |

|||

|

30 дней без аппарата |

I |

6,53- |

4,59 0,52* |

468,2 0,5 |

33,5 |

|

II |

8,71- |

4,53 0,27- |

|||

|

III |

8,50* |

4,87 0,43* |

|||

|

3 се |

рия – 3 мм за 180 приемов (автодистракция) |

||||

|

10 дней дистракции |

I |

4,1* |

8,01 0,6- |

375,7 1,8*** |

22 |

|

II |

4,68* |

5,31 0,68* |

|||

|

III |

5,54* |

4,03 0,45* |

|||

|

30 дней фиксации |

I |

4,52* |

5,52 0,37* |

439,5 1,8*** |

31,3 |

|

II |

5,64* |

4,5 0,32* |

|||

|

III |

6,01* |

4,61 0,36* |

|||

|

30 дней без аппарата |

I |

5,84* |

7,88 0,7* |

446,8 1,6*** |

27,5 |

|

II |

8,38 |

5,68 0,36* |

|||

|

III |

9,82* |

6,46 0,43* |

|||

Примечание: I – поверхностная, II – промежуточная, III – базальная зоны хряща. При определении достоверности различий с контролем для VV хц , NA хц - использовали критерий Вилкоксона, для h xp - критерий Стьюдента. Различия: - недостоверны, *** достоверны при р 00,011* * достоверны при р 00,5..

Наблюдаемые деструктивные изменения во всех экспериментальных сериях имели очаговый характер. В соседних участках обнаружены картины, которые можно рассматривать как результат компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на пластическое обеспечение репарации хряща: одни хондроциты пролиферировали, образуя изогенные группы; другие демонстрировали высокую биосинтетическую активность и отличались большими размерами и округлой формой, рыхлыми крупными ядрами и интенсивной базофильной цитоплазмой, окруженные гомогенным интенсивно окрашенным матриксом.

На протяжении всего эксперимента во всех сериях ВППХц была выше, чем у интактных животных (табл. 2). К концу периода дистракции в 1-й серии отмечены максимальные значения исследуемого параметра, что связано с формированием изогенных групп клеток в неповрежденных участках поверхностной зоны и незначительным увеличением NAхц (табл. 2). Через месяц фиксации максимальные значения ВППХц отмечены в сериях 2 и 3, что может быть обусловлено более выраженным сдавлением суставов при данных режимах дистракции (во 2-й серии величина разового удлинения составила 0,125 мм, а в 3-й – темп дистракции был повышен до 3 мм в сутки); влияние такого механического воздействия на пролиферативную активность хондроцитов известно [12, 15, 18].

Во всех сериях наибольшая частота встречаемости изогенных групп клеток наблюдалась в промежуточной зоне. nA хц промежуточной зоны превышала контрольные значения, причем наибольшие значения отмечены в сериях 2 и 3 на протяжении всего эксперимента, а в серии 1 увеличение nA хц относительно контроля наблюдалось только в период дистракции и фиксации конечности в аппарате и было выражено в меньшей степени, чем в остальных сериях (табл. 2). Компенсаторные процессы проявлялись также и повышением биосинтетического потенциала клеточной популяции суставного хряща.

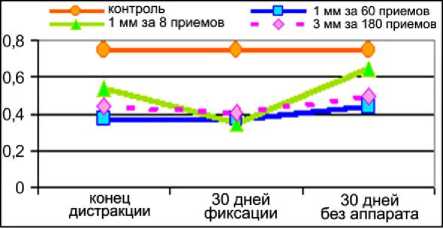

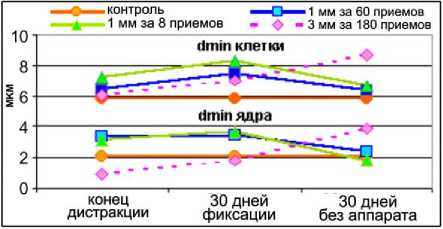

При количественном исследовании на клеточном уровне – цито- и кариометрии – наиболее ярко выражены изменения хондроцитов неповрежденных участков поверхностной зоны. Во всех экспериментальных сериях на всех сроках выявлено снижение ЯЦИ в связи с более значительным ростом объемной доли цитоплазмы по сравнению с ядром, наиболее выраженным в 1-й серии (рис. 2). Динамика изменений ЯЦИ на этапах эксперимента в 1-й и 3-й сериях имела одинаковый характер. Во 2-й серии к концу эксперимента ЯЦИ приближался к контрольным значениям. Судя по увеличению фактора формы и минимального диаметра, клетки округлялись. Известно [5, 12], что функционально активные клетки больше по размерам и имеют округлую форму. Во всех сериях на протяжении всего эксперимента dmin клеток превышал контроль. Максимальные значения dmin на этапах дистракции и фиксации выявлены в 1-й серии (рис. 3). К концу эксперимента в 1-й и 2-й сериях наблюдалось снижение, в 3-й серии дальнейшее увеличение анализируемого параметра относительно предыдущих сроков, что, вероятно, связано с более коротким периодом дистракции в этой серии, в связи с чем адаптационные процессы развились на более поздних этапах. Полученные данные свидетельствовали о повышении цитодифференцировки хондроцитов поверхностной зоны, усилении биосинтетических процессов – синтезе компонентов межклеточного вещества.

Рис. 2. Динамика ядерно-цитоплазматического индекса хондроцитов поверхностной зоны суставного хряща на этапах удлинения голени при разных режимах дистракции

Рис. 3. Динамика минимального диаметра хондроцитов поверхностной зоны суставного хряща на этапах удлинения голени при разных режимах дистракции

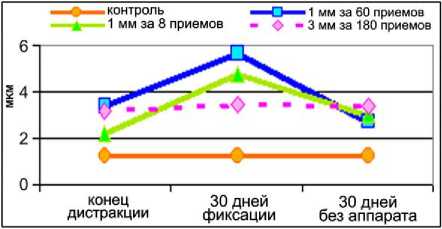

В промежуточной и базальной зонах максимальные количественные характеристики клеток и их ядер в 1-й и 2-й сериях выявлены в срок 30 дней фиксации, а в 3-й серии – через месяц после снятия аппарата (рис. 4). Известно, что увеличение размеров ядер коррелирует с усилением белкового синтеза или с повышенным содержанием ДНК [5]. Увеличение параметров, характеризующих размер и форму клеток и их ядер, свидетельствовало об усложнении структуры хондроцитов, усилении биосинтетической и пролиферативной активности.

При повышенном темпе удлинения в промежуточной и базальной зонах суставного хряща выявлено снижение количественных характеристик ядер на этапе дистракции, что связано с появлением дегенеративно измененных клеток. При светооптическом исследовании полутонких срезов в части наблюдений в промежуточной и базальной зонах выявлены перицеллюлярные очаги распада ткани, в хондроцитах более 50 % профиля цитоплазмы клеток было занято скоплениями гранул гликогена, липидными вакуолями.

Рис. 4. Динамика минимального диаметра хондроцитов и их ядер в промежуточной зоне суставного хряща на этапах удлинения голени при разных режимах дистракции

Во 2-й серии в промежуточной и базальной зонах на этапе дистракции в связи с увеличением Vvядр в большей степени, чем Vvцит, ЯЦИ увеличивался до 0,32±0,02 (в контроле – ЯЦИ хондроцитов промежуточной зоны 0,27±0,02; в базальной зоне 0,25±0,01). При светооптическом исследовании полутонких срезов именно в этих зонах хряща наряду с высокодифференцированными обнаружены клетки небольших размеров, с крупным округлой формы ядром, меньшим объемом цитоплазмы и небольшим количеством гликогена. Присутствие таких клеток, вероятно, является отражением восстановления их пролиферативных потенций.

Возможность и степень репарации суставной поверхности (рис. 5) иллюстрируют данные, полученные через месяц после снятия аппарата. В 1-й серии репаративная регенерация по типу реституции завершается формированием суставной поверхности, приближающейся по структуре к интактной – с восстановлением гомогенности межклеточного вещества поверхностной зоны и толщины хряща (табл. 2). Во 2-й и 3-й сериях репаративные процессы преобладали над деструктивными, но к сроку 30 дней после снятия аппарата регенерация суставного хряща имела незавершенный характер, в части наблюдений сохраня- лось нарушение структуры поверхностной зоны.

Таким образом, при изученных режимах удлинения смежного сегмента конечности в суставном хряще развивались разнонаправленные процессы: дегенеративые, деструктивные, репаративные и обратимые реактивные изменения. Степень выраженности изменений в суставном хряще зависела от характеристик дистракции. Так, высокая интенсивность деструктивных процессов, вероятно, связана с большей, чем при автодистракции (0,017 мм), величиной одномоментного удлинения (0,125 мм) в серии 2 и с повышенным (3,0 мм) суточным темпом в 3-й серии. О включении механического компонента в патогенез свидетельствует локализация деструктивных изменений в участках высокой нагрузки (разволокнение поверхностной зоны хряща, проникновение сосудов в базальную зону со стороны субхондральной кости).

Параллельно в хряще развиваются регенераторные процессы, наиболее выраженные в периодах фиксации и после снятия аппарата. Усиленная пролиферация приводит к появлению изогенных групп, клетки которых впоследствии расходятся в результате новообразования ими межклеточного вещества. Репаративная регенерация суставного хряща осуществлялась за счет механизмов, лежащих в основе его роста и физиологической регенерации – интерстициального (вставочного) роста – пролиферативных и биосинтетических процессов. Полученные данные о компенсаторно-приспособительных реакциях хрящевой выстилки суставов согласуются с литературными [8, 16].

При автодистракции с суточным темпом 1,0 мм восстановление суставного хряща протекает наиболее интенсивно. Необходимо учесть, что при автодистракции с суточным темпом 3,0 мм этап дистракции укорочен на 18 суток, в связи с чем адаптивные процессы развились на более поздних этапах. Мозаичность распределения очагов деструкции, наличие вокруг них неповрежденных участков с функционально активными клетками, а также положительная динамика количественных характеристик в суставном хряще свидетельствуют о возможности восстановления суставной поверхности и у животных серий 2-3.

Рис. 5. Суставной хрящ (30 дней без аппарата). Поверхностная зона, полутонкий срез. А – 1 серия. Окраска метиленовым синим-основным фуксином. Об. – 40; ок. – 12,5×. Б – 2 серия. Окраска метиленовым синим. Об. – 16; ок. – 12,5×. В - 3 серия. Окраска метиленовым синим-основным фуксином. Об. – 40; ок. – 12,5×