Суставосохраняющие операции в лечении мобильной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых на современном этапе развития хирургии стопы и голеностопного сустава

Автор: Зейналов В.Т., Шкуро К.В., Левин А.Н., Бобров Д.С.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 2 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель данной статьи оценить эффективность хирургического лечения мобильной приобретенной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых с использованием дифференцированного подхода на основании рабочей классификации этой деформации. Определить показания к суставсберегающим операциям.Определены ключевые направления хирургического лечения мобильной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых. Детально изучена методики по устранению мышечного дисбаланса путем транспозиций, ликвидации патологической тяги мышц-эверторов стопы и укрепление инверторов. Так же подробно описана техника реконструкции сухожилия задней большеберцовой мышцы при ее дегенеративно-дистрофическом повреждении.Проведен анализ хирургического лечения мобильной плоско-вальгусной деформации стопы у взрослых пациентов (16 человек: 7 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 33 до 45 лет. Результат лечения которых прослежен в сроки от 11 до 28 месяцев (17,8 ±5,76; M±δ). Качественное изменение основных паказателей обьективно показано сравнительным анализом до операционных и после операционных данных. В соответствии со шкалой AOFAS, показатели улучшились от значения в 59,06±23 балла до операции, до среднего значения 88,06±12 (M±δ) после операции p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Приобретенное плоскостопие взрослых, пересадка сухожилий, остетомии, недостаточность функции задней большеберцовой мышцы, транспозиция мышц

Короткий адрес: https://sciup.org/142226468

IDR: 142226468 | УДК: 617.586-007.58 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.2.26-35

Текст научной статьи Суставосохраняющие операции в лечении мобильной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых на современном этапе развития хирургии стопы и голеностопного сустава

Хирургический подход к лечению мобильной плоско-вальгусной деформации у взрослых значительно изменился и эволюционировал за последние 30 лет. Начиная с начала 1980-х годов широкое распространение получила методика сухожильномышечной пластики заключающейся в транспозиции сухожилия длинного сгибателя пальцев (flexor digitorum longus - FDL) на сухожилие задней большеберцовой мышцы (posterior tibial tendon - PTT) с целью аугментации и усиления функции последнего. Однако, данный подход не учитывал изначальное состояние функции PTT, и только в конце 1980-х годов M.Myerson ввел понятие сверхэластичной деформации стопы, но степень эластичности и величина деформации никогда не характеризовались. На протяжении длительного времени начиная с 1980-х годов этот вид деформации корригировался с помощью транспозиции FDL на PTT [ 1 ]. Некоторые хирурги транспонировали FDL с трансоссальной фиксацией к ладьевидной кости, а некоторые использовали это сухожилие для усиления(аугментации) и пластики повреждённой PTT, но за этот период времени не было сделано никаких попыток классифицировать деформацию и определить более эффективные хирургические подходы. В конце 1980-х годов M.Myerson представил новую концепцию модернизируя операцию по транспозиции сухожилия FDL дополняя ее медиализирующей остеотомией бугра пяточной кости (medial displacement calcaneal osteotomy - MDCO). Не смотря на то, что эта модернизация значительно улучшила возможности хирургической коррекции, методологичность применения этой методики оставалась непонятной, потому что на тот момент не было четких показаний ее применения в зависимости от степени деформации стопы. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить классификации плоскостопия, которые использовались в течение последних десятилетий, поскольку они дают представление о том, какие хирургические подходы применялись исторически для каждого отдельного вида деформации. Первая попытка классифицировать плоско-вальгусную деформацию стопы у взрослых была предпринята Johnson K.A.

и Strom D.E. в конце 1980-х годов и именно в это время появилось понятие приобретенной плоско-вальгусной деформации [ 2 ]. Эта классификация довольно упрощенно разделяла данную проблему на три стадии развития:

Стадия I рассматривалась как начальная стадия, проявляющаяся в основном теносиновитом PTT, деформация стопы при этом была минимальной, и если консервативное лечение не приносило должного результата, предлагалось выполнять те-носиновэктомию PTT. Этот подход, однако, полностью игнорировал тот факт, что теносиновит PTT напрямую связан с деформаций стопы, а также перенапряжением ахиллова сухожилия и икроножной мышцы. Учитывая этот факт медиализирующяя остеотомия бугра пяточной кости стала в настоящее время неотъемлемой частью хирургического лечения так же, как и удлинение ахиллова сухожилия, независимо от необходимости выполнения теносиновэктомии PTT [3].

Стадия II включала мобильную деформацию без конкретизирования типа мобильности и вершины деформации, лечение преимущественно состояло из транспозиции FDL на PTT, данная методика и до настоящего времени остается рутинным элементом в комплексе хирургического лечения мобильной плоско-вальгусной деформации взрослых. В то же время, проблемы связанные со значительным вальгусным отклонением пяточной кости на фоне существенного дегенеративно-дистрофического повреждения PTT или ее разрыва, а также сформированный функционально-значимый дисбаланс мышц голени, техника транспозиции не решала [1].

Стадия III включала ригидную плоско-вальгусную деформацию, при которой подтаранный сустав не поддавался коррекции до нейтрального положения пяточной кости, и трех/двухсустав-ной артродез был основным методом выбора.

М.Myerson впоследствии добавил IV стадию к этой классификации, которая включала вовлеченный в процесс голеностопный сустав и формирование ассиметричного вальгус-артроза голеностопного сустава, обусловленного разрывом дельтовидной связки [4]. Сама по себе классификация плоско-вальгусной деформации взрослых полезна только в том случае, если она описывает и характеризует все типы и этапы развития деформации, а также обеспечивает соответствующую альтернативу лечения для каждого аспекта деформации. Многие хирурги признали, что не все виды приобретенной плоско-вальгусной деформации взрослых могут быть помещены в одну из четырех стадий, описанных выше. Учитывая это, имеющаяся классификация была доработана и дополнена М.Myerson с соавт. в 2007

году сделав ее более детальной и клинически полезной. Справедливости ради доработанная классификация не затронула стадию I так как остеотомия пяточного бугра уже широко применялась к этому времени в лечении деформации на этой стадии. Стадии III и IV так же остались без изменений, из-за отсутствия мобильности деформации на этих стадиях, а стадия II была широко раскрыта с учетом клиники и наиболее приемлемых хирургических подходов решения проблемы [5, 21].

Стадия II: Повреждение PTT на фоне дегенеративно-дистрофических изменений, при условии мобильной плоско-вальгусной деформации.

Эта стадия характеризуется коллапсом продольного свода, вальгусом заднего отдела стопы, слабостью инверсии в положении подошвенного сгибания и неспособностью выполнить тест и встать на носок стопы. Подобные клинический проявления соответствуют полному или частичному дегенеративно-дистрофическому повреждению PTT, однако, на этом этапе характер деформации остается мобильный и пяточная кость легко выводится в нейтральное положение. Далее М.Myerson разделил эту стадию на три под стадии, при этом первая под стадия подразделяется на две категории.

Стадия II A (мобильная плоско-вальгусная деформация): эта стадия характеризуется эластичной вальгусной деформацией заднего отдела стопы, при которой после выведения пяточной кости в нейтральное положение, супинация переднего отдела стопы либо минимальна, либо полностью самокорректируется (стадия IIA 1), либо фиксируется в супинационном положении (стадия IIA 2). Супинация переднего отдела стопы происходит потому, что передний отдел стопы всегда должен оставаться в контакте с поверхностью независимо от того, что происходит в заднем отделе. Таким образом, если задний отдел стопы находится в вальгусном отклонении, передняя часть стопы вынуждена адаптироваться к этим изменениям, позволяя медиальному и латеральному краю переднего отдела стопы сохранять контакт с поверхностью. В этом случае при выведении пяточной кости в нейтральное положение, изменение положения переднего отдела становится очевидными и проявляется его супинацией.

Стадия II A-1 (мобильный передний отдел стопы): характеризуется тем, что после выведения пяточной кости в нейтральное положения, можно также достичь коррекции переднего отдела путем подошвенного сгибания стопы и тем самым ослаблением натяжения икроножной мышцы.

Стадия II A-2 (фиксированная деформация переднего отдела стопы): основное отличие от стадии II A-1 в том, что после устранения деформации заднего отдела стопы путем манипулирования пяточной костью и выводя ее в нейтральном положение, супинационная установка переднего отдела стопы фиксируется и не устраняется при любом ее положении.

Стадия II B (отведение переднего отдела стопы). Эта стадия характеризуется наличием отведения (абдукции) переднего (и частично среднего) отдела стопы как ключевого элемента деформации в сочетании с вышеупомянутым вальгусным отклонением заднего отдела, а также, с или без супинацией переднего отдела. Абдукция переднего отдела стопы может происходить как на уроне сустава Лисфранка так и на уровне сустава Шопара и в последнем случае идентифицируется по величине не покрытия головки таранной кости в таранно-ладьевидном суставе.

Стадия II C (нестабильность медиального луча (колонны) стопы). Основополагающей особенностью этой стадии является нестабильность медиального луча (медиальной колонны) стопы. При условии выведения пяточной кости в нейтральное положение, отведение (абдукция) переднего отдела стопы не корректируется даже при попытке принудительного пассивного подошвенного сгибания стопы. Это объясняется нестабильностью медиальной колонны, поскольку первый луч имеет тенденцию к тыльному сгибанию при условии выведения пяточной кости в нейтральное положение, а в условиях нагрузки способствует порочному пронационному положению, приводя помимо всего прочего к значительно более сильному импиджменту в подтаранном суставе и болевому синдрому. Нестабильность медиальной колонны может наблюдаться в любом месте по ее длине, то есть в области плюсне-клиновидного сустава, клиновидноладьевидного сустава, таранно-ладьевидного сустава или их комбинации.

Диагностика

Диагностика мобильной плоско-вальгусной деформации начинается с осмотра. По ходу РТТ может наблюдаться отечность с коллапсом продольного свода. Симптом «подгдядыва-ющих пальцев» («too many toes») при осмотре пациента сзади стоя, может присутствует, как описано Johnson, но обычно он более очевиден на более поздних стадиях, как признак абдукции переднего отдела стопы (6). При пальпации PTT не редко определяется болезненность, это объясняется хроническим теносиновитом данного сухожилия. Затем пациента просят встать на носки для «теста на подъем пятки». Этот тест - отличный способ оценить целостность PTT, и при сохранности этого сухожилия и мобильной деформации пяточная кость в этом тесте переходит в нейтральное или варусное положение.

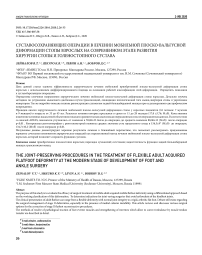

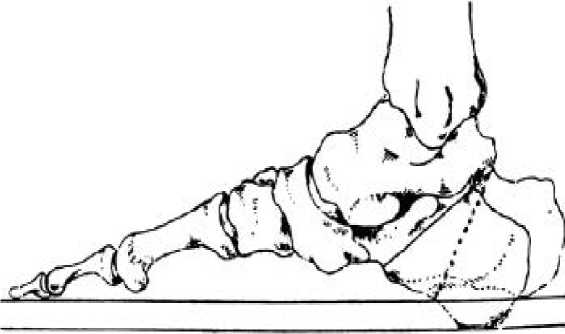

Сила задней большеберцовой мышцы определяется в положении пациента сидя, просят пациента супинировать стопу в положении стопы в плантарном сгибании. Необходимо отметить, способен ли пациент супинировать и привести стопу относительно средней линии оси конечности. Это инверсионное действие должно быть сильным с возможностью противопоставления при условии неповрежденного сухожилия. Как только мы установим, что задний отдел стопы мобилен и выводится в нейтральное положение, следует обратить внимание на то, что происходит с передним отделом стопы. Это можно сделать, удерживая пяточную кость в нейтральном положении, и одновременно оценивая положение переднего отдела стопы, находится он в положении супинации или нет (Рис. 1). Если положение супинации определяется то оно может быть устранено в положении максимального подошвенного сгибания при расслаблении икроножной мышцы, что может способствовать коррекции супинационной установки переднего отдела стопы.

Рис. 1 . А: Пятка обхватывается сзади рукой, при этом задний отдел стопы находится в вальгусном положении. Б: Задний отдел стопы скорректирован до нейтральной позиции, супинации переднего отдела стопы не наблюдается.

Рентгенологическая диагностика

Для диагностики плоско-вальгусной деформации стопы или повреждения PTT рентгенологического исследования не требуется, так как это клинический диагноз, основанный на осмотре и локальном статусе. Однако, рентгенологическое обследование помогает определить наличие сопутствующих деформаций, степень деформации и стадию заболевания. Как правило, выполняются функциональные рентгенограммы обеих стоп в прямой, боковой и проекции Зальцмана [1].

Задачи хирургического лечения

Ключевыми направлениями в хирургическом лечении мобильной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых является устранение основных наиболее значимых компонентов деформации:

* вальгусная деформация заднего отдела стопы

* дисбаланс сухожилий / мышц малоберцовой и большеберцовой группы

* супинация переднего отдела стопы.

* отведение переднего отдела стопы

* функциональное укорочение ахиллова сухожилия и ретракция икроножной мышцы.

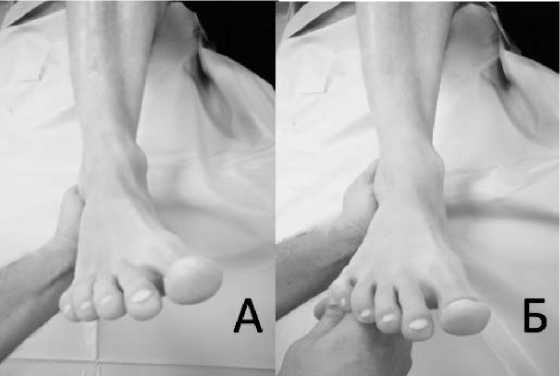

Хирургическое лечение мобильной плоско-вальгусной деформации взрослых претерпело значительные изменения за последние 2-3 десятилетия, при этом суставосохраняющие методики стали применяться чаще в качестве альтернативы артродезам, которые активно применялись в прошлом [7]. Мы рассмотрим хирургические техники позволявшие устранить выше перечисленные ключевые моменты деформации (Рис. 2). Обратите внимание, что для всех этих техник в комплексе их применения имеет большое значение степень функционального укорочения ахиллова сухожилия и ретракции икроножной мышцы, при определении наличия этого компонента деформации его устранение должно быть выполнено в комплексе хирургического вмешательства.

Рис. 2 . Хирургические техники учитывая анатомические зоны икроножно-камбаловидного комплекса

Рис. 2 . А: Зона 1. Б: Зона 2. В: Зона 3.

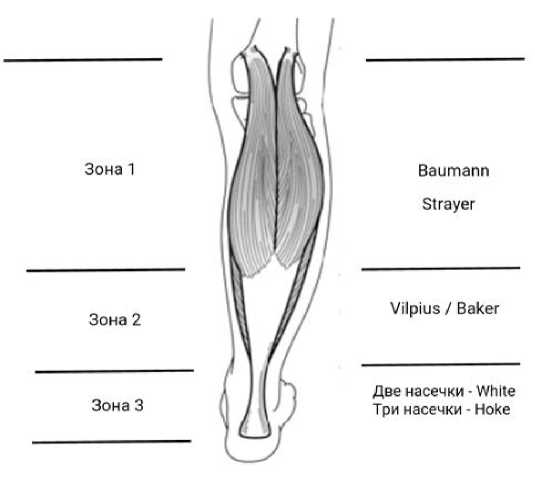

Чаще всего в нашей практике при данной патологии выполняется подкожное удлинение ахиллова сухожилия в 3-й зоне двумя или тремя насечками в шахматном порядке (по White или Hoke) (Рис. 3).

Рис. 3 . Методика подкожного удлинения ахиллова сухожилия в 3-й зоне двумя насечками в шахматном порядке (White).

В этой статье мы не будем останавливаться на методиках удлинения ахиллова сухожилия, несмотря на то, что это один из ключевых моментов коррекции деформации, соответствующие техники подробно описаны в литературе и несут рутинный характер [6,16,20].

Устранение вальгусной деформации заднего отдела стопы

Существуют 3 основные и широко-распространенные методики хирургического лечения вальгусной деформации заднего отдела стопы: медиализирующяя остеотомия пяточной кости (MDCO), подтаранный артроэрез [8, 9] и подтаранный артродез [10,11,12]. Следует отметить, что мы не используем подтаранный артроэрез, как метод лечения вальгусной деформации заднего отдела стопы у взрослого человека. Хотя это распространённая и эффективная хирургическая процедура для коррекции плоско-вальгусной деформации стопы у детей. Наши результаты лечения с использованием этого метода у взрослых были не удовлетворительными с частым осложнением в виде стойкого болевого синдрома и артритом подтаранного сустава.

Что касается артродеза подтаранного сустава, то эта методика может быть полезна как при ригидной так и при гипермобильной деформации особенно у пациентов с избыточной массой тела, для которых любые другие методики могут оказаться не достаточно эффективными. Относительно мобильной деформации, данная хирургическая процедура имеет явный отступ от существующей концепции лечения на II стадии, однако данное исключение приемлемо в случаях где опасность рецидива деформации очень высока. [21]

Остеотомии пяточной кости являются базовой основой коррекции вальгусной деформации заднего отдела стопы, и выполняется либо в виде слайд остеотомии бугра пяточной кости, либо остеотомии на уровне шейки пяточной кости или пяточно-кубовидного сустава с возможностью удлинения латеральной колонны стопы, что может быть дополнительной гарантией эффективности в комплексе с мягкоткаными техниками и сухожильными транспозициями. MDCO в целом перестраивает тягу ахиллова сухожилия из эвертора в вальгусном положении заднего отдела стопы в направлении инвертора в нейтральном положении пяточной кости, что является крайне выгодным для коррекции плоско-вальгусной деформации [13].

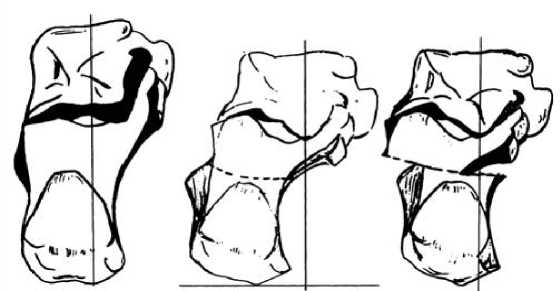

Первоначально корригирующая остеотомия пяточной кости описана по A. Gleich в 1893 (Рис. 4) [14], E.J. Koutsogiannis вновь упоминает о MDCO для коррекции деформации стопы на фоне плоскостопия в 1971 (Рис. 5) [15] и широкое применение этой хирургической техники в комплексе с пластикой PTT для лечения плоско-вальгусной деформации стопы у взрослых было привнесено в работах М.Myerson с соавт. в конце 1980-х гг. В последующем было проведено большое количество убедительных исследований доказывающих эффективность этой техники [16, 17, 18, 21].

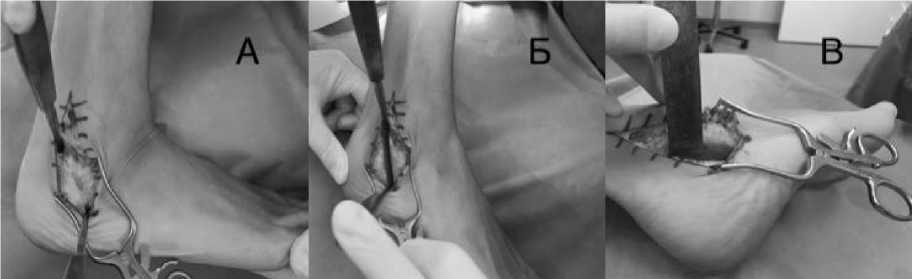

Мы выполняем остеотомию MDCO используя латеральный косой доступ, на один сантиметр дистальнее верхушки наружной лодыжки (Рис. 6А). Не смотря на то, что разрез производится на всю толщину мягких тканей до кости, стараясь избегать излишней мобилизации и расслоения краев раны с учетом бедного кровоснабжения в этой области, мы вынуждены проводить мобилизацию и защиту ветвей икроножного нерва. Учитывая то, что осложнение в виде повреждения ветвей икроножного нерва может встречается, мы всегда предупреждаем пациентов о возможной гипосте-зии в зоне иннервации этого нерва после операции. Мягкие ткани, на момент выполнения остеотомии, со стороны подошвенной поверхности пяточной кости и со стороны ахиллова сухожилия защищены инструментом. Полотно ос-цилляторной пилы располагается под прямым углом к кортикальному слою кости (Рис. 6Б). При остеотомировании медиального кортикального слоя нужно быть очень осторожным во избежание повреждения мягких тканей, не редко мы используем остеотом для «доламывания» зоны остеотомии медиального края пяточной кости. После выполнения остеотомии мы выполняем «слайд» дислокацию бугра пяточной кости медиально в плоскости остеотомии на заранее определённую величину (как правило, наиболее часто это составляет 10-12мм)(Рис. 6В). Фиксация отломков в заданном положении осуществляется канюллированым винтом диаметром от 5,5 до 7,5 мм в зависимости от анатомической величины пяточной кости пациента. (Рис. 6Г).

Рис. 4 . Остеотомия бугра пяточной кости описанная Gleich в 1893г.

Рис. 5 . Медиализирующая остеотомия бугра пяточной кости (medial displacement calcaneal osteotomy – MDCO) опубликованная Koutsogiannis в 1971г.

Рис. 6 . А: Доступ к бугру пяточной кости, на один сантиметр дистальнее верхушки наружной лодыжки. Б: Мягкие ткани со стороны подошвенной поверхности пяточной кости и ахиллова сухожилия защищены инструментом, полотно осцилляторной пилы располагается под прямым углом к кортикальному слою кости. В: Одноплоскостная «слайд» дислокация бугра пяточной кости медиально на заранее вычисленную величину (в данном клиническом случае 12мм).

Рис. 6 . Г: Интраоперационный ЭОП-контроль после фиксации отломков в заданном положении канюллированым винтом, ориентиром необходимого смещения бугра пяточной кости является: медиальный кортикал находится примерно на одном уровне с sustentaculum tali.

Техника коррекции мышечного дисбаланса

Клинически движение в подтаранном суставе классифицировано как инверсия-эверсия. Диапазон движения в границах 25º до 30º в инверсии и 5º до 10º в эверсии, соответственно. Сухожилия длинного разгибателя первого пальца, длинного разгибателя пальцев и сухожилия длинной и короткой малоберцовой мышц являются эверторами. РТТ, длинный сгибатель первого пальца, длинный сгибатель пальцев и сухожилие передней большеберцовой мышцы относятся к инверторами. РТТ и длинная малоберцовая мышца, являются самыми сильными инвертора и эверторами, соответственно.

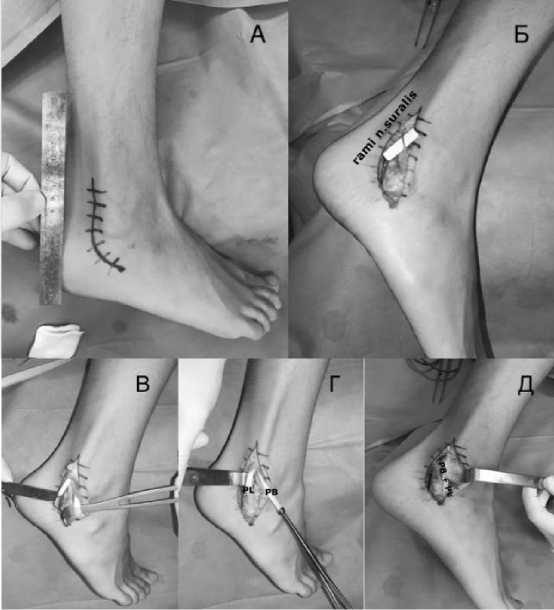

Коррекция или устранение мышечного дисбаланса является одним из основополагающих моментов для достижения хорошего и долгосрочного результата лечения, за последние два десятка лет подходы к лечению этого компонента деформации претерпели существенные изменения, как в технике, так и в определении важности ее решения. Не вызывает сомнений, что в случае полного или частичного повреждения PTT, противодействие тяге малоберцовых сухожилий снижается, что в свою очередь приводить к значительному прогрессирова- нию деформации. PTT является главным супинатором подтаранного сустава, на ряду с функцией аддуктора среднего отдела стопы и сгибателя стопы в подошвенную сторону [ 19 ]. Таким образом пренебрегать утраченной (или ослабленной) функцией PTT невозможно и для восстановления мышечного баланса требуется пластика этого сухожилия путем транспозиции сухожилий FDL или длинного сгибателя первого пальца (flexor hallucis longus - FHL). Однако, в этом случае мы должны учитывать силу этих мышц относительно PTT, а именно, FDL составляет только 28% функции PTT и FHL 50% соответственно (20). Несмотря на то, что некоторые источники пропагандируют использование FHL вместо FDL, беря за основу силу мышечной функции, 100 % пациентов где было использовано FHL отмечали в позднем послеоперационном периоде ее недостаток. Мы считаем, что данный результат не может быть приемлемым. Учитывая все выше сказанное и отдавая отчет возможностям FDL при транспозиции даже в условиях выполненного MDCO мы не можем сказать, что баланс сил мышц антагонистов будет восстановлен, из-за слабости FDL. Таким образом, основываясь на мировом опыте мы использовали дополнительную мягкотканую технику путем транспозиции сухожилия m.peroneus brevis(PB) на m.peroneus longus(PL), тем самым мы устраняли порочную (относительно данной деформации) тягу PB и улучшали функцию PL укрепляя область первого плюсне-клиновидного сустава, стабилизируя первую плюсневую кость, снижая остаточную супинацию переднего отдела стопы и усиливая подошвенное сгибание. Данное дополнение, по нашему мнению, и результаты последних научных работ более качественно устраняют мышечный дисбаланс и улучшают результаты лечения (Рис. 7).

Техника транспозиции сухожилия PB на PL выполняется используя тот же доступ, что и для MDCO путем незначительного его продления в проксимальном направлении. Еще одним и весьма дискутабельным методом в плане восстановления мышечного баланса является возможность восстановления сухожилия поврежденной PTT путем пласцирования последнего сухожильным ауто/аллотрансплантатом, данная методика остается не принятой повсеместно, но позволяет избежать дополнительных усилий в виде сухожильно-мышечных пластик и восстановить естественный физиологический баланс сухо- жильно-мышечного аппарата [21]. Далее в статье мы еще вернемся к технике пластики PTT.

Рис. 7 . А: Стандартный доступ к бугру пяточной кости, который продлен проксимально. Б: Выполнение мобилизации и защиты ветвей икроножного нерва. В: Сухожилия длинной и короткой малоберцовой мышцы выведены в рану. Г: Отсечено сухожилие короткой малоберцовой мышцы. Д: Окончательный вид после транспозиции сухожилия короткой на длинную малоберцовую мышцы.

Техника транспозиции длинного сгибателя пальцев (FDL)

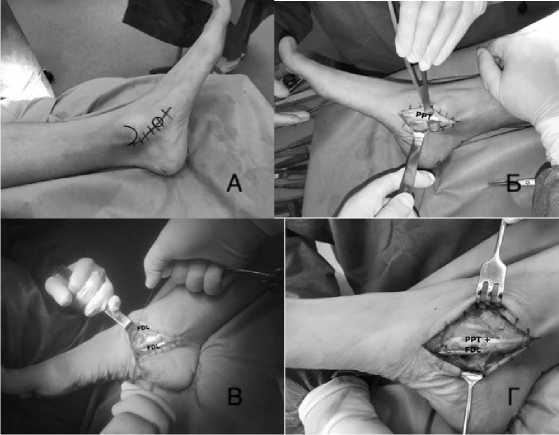

Хирургический доступ осуществляется в проекции внутренней поверхности стопы и голеностопного сустава от медиального полюса ладьевидной кости в проксимальном направлении через влагалище РТТ мобилизуя последнее, в ходе мобилизации необходимо оценить сухожилие и степень его состоятельности для решения вопроса о достаточности пластики сухожилия путем насбаривания и армирования шовным материалом или есть необходимость в транспозиции FDL, понимание этого решения у оперирующего врача уже должно быть на до операционном этапе планирования и применяемая техника в идеальном случае должна соответствовать стадии заболевания. Выявить повреждение PPT непросто даже интраоперационно, обычно оно располагается по задней поверхности сухожилия и требует детальной визуализации всех его поверхностей для выявления области повреждения (Рис. 8).

Сухожилие FDL максимально выводится в рану и отсекается как возможно дистально, некоторые авторы советуют подшивать проксимальный конец дистального фрагмента сухожилия к сухожилию FHL. Мы как и большинство источников не приветствуем это из-за увеличения травматичности и отсутствия какой-либо значимой пользы от этой манипуляции в послеопе- рационных наблюдениях. В теле ладьевидной кости ближе к ее медиальному полюсу сверлится костный канал сверлом 4.5 мм диаметром по направлению от тыла к подошве, дистальный конец проксимального фрагмента FDL проводится в натяжении в образованный канал с подошвенной стороны, после чего накладываются трансоссальные швы, а также швы на надкостницу с тыльной стороны ладьевидной кости. Мы, как правило не используем интерференционный винт, т.к. шовный материал достаточно хорошо удерживает транспонированное сухожилие, мы так же советуем наложить несколько одиночных швов в области наибольшего контакта FDL и PТT с возможностью усилить последнее. Большое значение имеет в каком натяжении удерживается сухожилие FDL в момент шва, мы используем максимально возможное, однако, существует мнение использовать нечто среднее между максимально расслабленным и максимально натянутым, мы считаем этот подход разумным и не опровергаем его.

Рис. 8 . А: Доступ в проекции внутреннего отдела стопы, ориентиром служит внутренняя лодыжка и бугристость ладьевидной кости. Б: Выделено сухожилие задней большеберцовой мышцы (PTT), оценивается наличие повреждений и степень его состоятельности. В: Дистальный конец проксимального фрагмента сухожилия длинного сгибателя пальцев (FDL) проводится в натяжении с подошвенной стороны в просверленный канал в теле ладьевидной кости ближе к ее медиальному полюсу. Г: Конечный вид транспозиции FDL на PTT.

Повреждение пяточно-ладьевидной связки – хирургическое решение вопроса

Функция пяточно-ладьевидной связки (spring ligament - SL) заключается в поддержании положения головки таранной кости, формируя медиальный подошвенный сектор суставной полости таранно-ладьевидного сустава, известный как вертлужная впадина стопы. SL, дельтовидная связка, подошвенные связки и подошвенная фасция и PTT активно функционируют для стабилизации подтаранного сустава и медиальной колонны стопы. Очень важно, чтобы при реконструкции поврежденной РТТ всегда проводилась интраоперационная диагностика SL. Кроме того, повреждение spring ligament может происходить изолированно, не связанное с повреждением РТТ. Не смотря на то, что изолированное повреждение spring ligament не является обычным явлением, оно все же происходит, и это причина частых ошибок в диагностике, т.к. деформация заднего отдела стопы вызванная повреждением SL и повреждением РТТ идентична. Клинический диагноз изолированного повреждения SL не так прост, потому что у пациента определяется боль по ходу РТТ , но сила этой мышцы будет сохранена. В конечном итоге разрыв SL приведет к более вертикальной ориентации таранной кости, что, однако, так же не является патогномоничным симптомом изолированного повреждения [21].

Исторически мы пытались восстановить SL с помощью швов (насбаривая или создавая дупликатуры), но они редко бывают достаточно прочными для поддержания достигнутой коррекции и профилактики повторной деформации. В настоящее время наибольшее распространения получила пластика шовным материалом или синтетическими лентами когда один конец крепится на уровне подошвенной поверхности ладьевидной кости а другой в проекции sustentaculum tali. В качестве альтернативы мы иногда используем сухожильный трансплантат, который проходит от sustentaculum tali далее под подошвенной поверхностью ладьевидной кости, создавая поддерживающий гамак для головки таранной кости. Сверлом 4.5 мм на 1 см дистальнее суставной поверхности подтаранного сустава на уровне sustentaculum tali формируется костный канал, в который погружается конец трансплантата и фиксируется с помощью интерференционного винта во избежание травмирования подтаранного сустава, мы рекомендуем использовать канюллированное сверло и ЭОП контроль в боковой проекции стопы и положение костного канала должно быть не слишком близко к sustentaculum tali во избежание перелома при натяжении трансплантата. Второе отверстие формируется со стороны подошвенной поверхности медиального полюса ладьевидной кости, по направлению к тыльной поверхности. Затем второй конец сухожильного трансплантата протягивается в сформированный канал, и фиксируется интерференционным винтом для поддержания максимального натяжения. Коррекция устанавливается в умеренной варусной позиции. Если эта техника выполняется в сочетании с транспозицией FDL, то следует быть осторожным с формированием костных каналов в ладьевидной кости, чтобы избежать переломов и как следствие нестабильности. Как уже упоминалось ранее, FDL- это более слабая мышца чем РТТ, поэтому мы предпринимаем определенные усилия для восстановления мышечного баланса и, как было описано ранее, после остеотомии пяточной кости выполняется транспозиция сухожилия PB на PL.

Реконструкция РТТ

Как уже упоминалось ранее, поскольку и FDL, и FHL слабее, чем мышца PTT, многие прогрессивные хирурги начали рассматривать способы реконструкции PTT и использования силы этой мышцы и ее естественную анатомическую направленность для поддержания стабильности медиальной колонны стопы. Основным пусковым механизмом для внедрения в практику хирурга метода/ов восстановления сухожилия PTT, является стойкое понимание того, что транспозиция FDL на ладьевидную кость в сочетании с более проксимальной фиксацией к PTT может использовать силу задней большеберцовой мышцы для сопряжённой функции обеих мышц. Однако, существуют проблемы в кажущейся абсолютной логике этой хирургической техники. Во-первых, поврежденное PTT и клинически утраченная ее функция не дают нам понимания о сохраненной ее функции в процентном соотношении, и следовательно функционально необходимая мышечная сила может попросту отсутствовать т.к. достоверно известно, что хроническое повреждение PTT приводит к жировому перерождению мышечной ткани этой мышцы. Во-вторых, даже если мышца выглядит здоровой на МРТ, из-за хронического воспалительного и соответственно спаечного процесса, может не быть необходимой экскурсии PTT в области тарзального канала, из-за фиброза и спаек сухожилия с окружающей тканью, независимо от сохраненной мышечной ткани. В-третьих, экскурсия FDL больше чем PTT как при сгибании/разгибании, так и при инверсии/эверсии, и поэтому трудно сопоставить натяжение, когда выполняется транспозиция между двумя сухожилиями. Эти вопросы, как уже обсуждалось ранее, остаются на поверхности, каково же идеальное натяжение при фиксации FDL? Должно ли быть фиксировано сухожилие в условиях максимального натяжения, чтобы полностью воспользоваться возможностями сухожилия и мышцы для коррекции деформации? Предварительные данные говорят о том, что независимо от того, максимально ли натяжение и выбрана средняя величина, исходное натяжение всегда теряется, и поэтому не имеет никакого значения, насколько напряжен FDL, и более того, существуют достоверные данные, что независимо от того, выполняется ли проксимальный шов PТТ к FDL или нет, клинический исход остается аналогичным (21). Пациенты с мобильной плоско-вальгусной деформацией и повреждением сухожилия PTT на фоне дегенеративно-дистрофических изменений являются кандидатами на пластику PTT при условии сохранения у них достаточной мышечной массы этой мышцы и удовлетворительной экскурсии сухожилия в области тарзального канала, кроме того, эта техника не может применяется самостоятельно и должна быть выполнена в сочетании с соответствующими корригирующими остеотомиями, по необходимости, в соответствии с деформацией. Учитывая все выше сказанное мы при определении пациента, как кандидата на реконструкцию сухожилия PTT проводим до операционную оценку состояния мышечной ткани PTT с помощью МРТ, чтобы оценить наличие жирового перерождения мышечной ткани. Однако мы не можем не признать, что адекватно оценить экскурсионную возможность и состояние PTT можно только интраоперационно, и в случае недостаточного соответствия этих параметров пластику сухожилия PTT необходимо заменить транспозицией FDL.

Техника пластики PTT требует двух доступов. Первый -это дистальный доступ в проекции PTT по внутреннему краю стопы в области фиксации его к ладьевидной кости, а второй -проксимальный в проекции мышечно-сухожильной части PTT. Таким образом, сухожильный канал остается неповрежденным, и алло/аутотрансплантат, может быть легко проведен через него. Повреждённое сухожилие PTT необходимо удалить, сохраняя до 6 см дистальнее мышечно-сухожильного перехода и оставляя дистальную культю PTT на уровне ладьевидной кости не более 2-х см используя сохраненные сухожильные концы для фиксации трансплантата. Проксимально для фиксации трансплантата к мышечно-сухожильной части большеберцовой мышцы мы используем сухожильный шов по Пульвертафту, далее дистальный конец трансплантата прошивается и проводится через сухожильный канал при помощи проводников. В теле ладьевидной кости ближе к ее медиальному полюсу сверлится костный канал сверлом 4.5 мм по направлению от тыла к подошве, дистальный конец проксимального конца трансплантата проводится в натяжении в образованный канал с подошвенной стороны, после чего накладываются трансоссальные швы, а также швы на надкостницу с тыльной стороны ладьевидной кости. Возможно использовать интерференционный винт, наше мнение в нем нет необходимости, т.к. шовный материал достаточно хорошо удерживает сухожилие в канале. Мы так же накладываем швы между культей PTT в области медиального полюса ладьевидной кости, и сухожильным трансплантатом.

Как отмечалось ранее в ходе обсуждения техники транспозиции FDL, оптимальное натяжение для сухожильного трансплантата и в случае пластики PTT все еще остается не ясным. Наиболее приемлемым вариантом по нашему мнению является способ при котором натяжение трансплантата остается минимальным, а положение стопы на момент фиксации удерживается в инверсии не менее 10 градусов, учитывая небольшую экскурсию сухожилия PTT в норме это, как правило, достаточно.

Послеоперационный период в случае пластики имеет особенности в виде гипсовой иммобилизации в умеренном эквино-варусном положении стопы на 3 недели, после чего проводится смена гипсовой лонгеты и выведение стопы в физиологически-выгодное положение, как правило за 2 раза это удается выполнить, в 3 и 4 недели после операции соответственно, спустя 6 недель фиксации пациент приступает к дозированной опоре на конечность и восстановлению объема движений в суставах стопы, постепенно увеличивая нагрузку, обычно, процесс восстановления занимает 6 недель, так же не следует забывать о наружном ортезировании при помощи стелек и ортопедической обуви, которое имеет важное значение особенно на этапах реабилитации. Лечебная физкультура с акцентом на укрепление мышц и равновесие начинается в сроки с 8 недель с момента операции и может продолжается в течение двух-трех месяцев, когда пациент будет способен выполнять реабилитационную программу без посторонней помощи.

Дополнительные хирургические техники

Является очевидным, что существует вариабельность ключевых или основополагающих моментов в формировании приобретенной плоско-вальгусной деформации у взрослых пациентов. В этой статье мы сосредоточились главным образом на остеотомии пяточной кости и методиках восстановления мышечного баланса, которые по нашему мнению являются основополагающими в коррекции мобильной плоско-вальгусной деформации. Однако, это не справедливо к другим применяемым хирургическим техникам, которые так же будут полезны, как дополнительный элемент комплексного хирургического подхода в соответствии их применения и стадии заболевания (деформации). Например, остеотомия с удлинением латеральной колонны стопы, будь то на уровне шейки пяточной кости или на уровне пяточно-кубовидного сустава, применение данной методики рационально в случае сохраняющегося не покрытия головки таранной кости в таранно-ладьевидном суставе более чем на 35 % [ 14 ]. Мы предпочитаем выполнять эту методику на уровне шейки пяточной кости, на 1 см проксимальнее пяточно-кубовидного сустава. Как известно, МDCО пяточной кости не в состоянии скорректировать отведение переднего и среднего отдела стопы, так как вершиной деформации, которая корректируется с помощью МDCО является подтаранный сустав. Т.о. применение техники удлинения латеральной колоны стопы не редко является актуальным в комплексе хирургического вмешательства. Остеотомию производят осцилляторной пилой на уровне шейки пяточной кости на 1 см проксимальнее пяточно-кубовидного сустава на всю ширину кости от латеральной до медиальной поверхности, затем, при помощи дистракто-ра разводят костные края до получения необходимой коррекции стопы, полученный дефект заполняется косным ауто/аллотран-сплантатом. В отдельных случаях не лишним будет провести транспозицию сухожилия PB на сухожилие PL (методика была описана ранее), чтобы уменьшить силу отведения переднего и среднего отделов стопы, снизить давление на область костного трансплантата и дополнительно улучшить коррекцию.

Так же в этой статье не затронута методика остеотомии Cotton которая многократно и подробно описана с современной литературе. В настоящее время мы выполняем открытоугольную клиновидную остеотомию медиальной клиновидной кости почти регулярно, даже в тех случаях, когда супинация передней части стопы минимальна. Касаемо этой хирургической техники мы не рекомендуем строго придерживаться классификации и считаем что применение этой техники улучшает распределение нагрузки на все отделы стопы не зависимо от степени супинации передней ее части и помимо этого, по данным литературы данный метод эффективно разгружает плюсне-клиновидные и клиновидно-ладьевидные суставы [21].

Опыт хирургического лечения мобильной плоско-вальгусной деформации стопы у взрослых с использованием сустав-сберегающих техник, представленный в данном исследовании заключается в анализе результатов лечения 16 пациентов (7 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 33 до 45 лет в сроки от 11 до 28 месяцев (17,8 ±5,76; M±δ).

Результаты лечения были оценены по шкале AOFAS

Согласно сравнительным дооперационным и после операционным данным, в соответствии со шкалой AOFAS, показатели существенно улучшились от значения в 59,06±23 балла до операции до среднего значения 88,06±12 (M±δ) после операции p<0,01 по t-критерию Стьюдента при последующем обследовании. Если провести анализ различных параметров, оцениваемых по этой шкале, то можно видеть, что в среднем уменьшение боли произошло с 20 [20:30] до 35[30;40] p<0,01 по критерию Уилкоксона, улучшение функций заднего отдела стопы при среднем значении до операции 34,69±13 балла, достигло после операции 44,75±6,16 (M±δ) p<0,01 по t-критерию Стьюдента.

Контрольная рентгенография с рентгенометрией выявила среднее значение угла продольного свода в 156,5±9° (M±δ) до операции 134,7±10,2 (M±δ) после операции p<0,01 по t-критерию Стьюдента. Увеличение высоты свода с 21 [14,5;22,7] до операции, до 30,5±3,7 (M±δ) p<0,01 по критерию Уилкоксона.

Результаты исследования подтвердили необходимость дифференцированного подхода в выборе тактики хирургического лечения плоско-вальгусной деформации стопы у взрослых. Лечение подобных пациентов требует внимательного изучения каждого клинического случая. По нашему мнению, суставосохраняющие коррекции плоско-вальгусной деформации имеют небольшой диапазон возможности применения, но безусловно, обладают преимуществом в сохранении нормальной физиологии стопы.

Несмотря на скромный клинический опыт, в исследованной группе пациентов получен хороший результат коррекции деформации на всех этапах наблюдения. Выше сказанное дало нам основания для написания этой статьи и освещения этой актуальной темы в отечественной литературе.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Суставосохраняющие операции в лечении мобильной плоско-вальгусной деформации стопы взрослых на современном этапе развития хирургии стопы и голеностопного сустава

- Myerson M.S. Acquired flatfoot in the adult. Adv Orthop Surg 1989,2:15565.

- Johnson K.A., Strom D.E. PTT dysfunction. Clin Orthop 1989,239:196206.

- Mann R.A., Thompson F.M. Rupture of the posterior tibial tendon causing flatfoot. JBJS 1985,67:556-61.

- Bluman E.M., Myerson M.S. Stage IV posterior tibial tendon rupture. Foot Ankle Clin 2007,12:341-62.

- Bluman E.M., Myerson M.S., Title C. Posterior tibial tendon rupture: a refined classification system. Foot Ankle Clin 2007,12:233-49. 10.1016/j. fcl.2007.03.003 DOI: 10.1016/j.fcl.2007.03.003

- Johnson K.A. PTT rupture. Clin Orthop 1983,177:140-7.

- Pinney S.J., Lin SS. Current concept review: Acquired adult flatfoot deformity. Foot Ankle Int 2006,27:66-75.

- DOI: 10.1177/107110070602700113

- Grice D.S. An extra-articular arthrodesis of the subastragalar joint for the correction of paralytic flat feet in children. JBJS Am 1952,34 A:927-40.

- Usuelli F.G., Montrasio U.A. The calcaneo-stop procedure. Foot Ankle Clin N Am 2012:17:183-94.

- DOI: 10.1016/j.fcl.2012.03.001

- Beals T.C., Pomeroy G.C., Manoli A., 2nd. Posterior tendon insufficiency: diagnosis and treatment. J Am Acad Orthop Surg 1999,7:112-8.

- DOI: 10.5435/00124635-199903000-00004

- Bohay D.R.., Anderson JG. Stage IV PTT insufficiency: the tilted ankle. Foot Ankle Clin 2003,8:619-36.

- DOI: 10.1016/s1083-7515(03)00013-5

- Kelly I.P., Nunley J.A. Treatment of stage 4 adult acquired flatfoot. Foot Ankle Clin 2001,6:167-78.

- DOI: 10.1016/s1083-7515(03)00074-3

- Guha A.R., Perera A.M. Calcaneal osteotomy in the treatment of adult acquired flatfoot deformity. Foot Ankle Clin N Am 2012,17:247-58.

- DOI: 10.1016/j.fcl.2012.02.003

- Haddad S.L., Myerson M.S., Younger A. Anderson R.B., Davis W.H., Manoli A. 2nd. Symposium: Adult acquired flatfoot deformity. Foot Ankle Int 2011,32:336-46.

- DOI: 10.3113/FAI.2011.0095

- Koutsougiannis E.J. Treatment of mobile flatfoot by osteotomy of the calcaneus. JBJS (Br) 1971,53:96-100.

- Guyton G.P., Jeng C., Krieger L.E., Mann R.A. Flexor digitorum longus transfer and medial displacement calcaneal osteotomy for PTT dysfunction: a middle-term clinical follow-up. Foot Ankle Int 2001,22:627-32.

- DOI: 10.1177/107110070102200802

- Wacker J.T., Hennessy M.S., Saxby T.S.. Calcaneal osteotomy and transfer of the tendon of flexor digitorum longus for stage-II dysfunction of PTT, three to five year results. JBJS (Br) 2002,84:54-8.

- DOI: 10.1302/0301-620x.84b1.11847

- Myerson M.S., Badekas A., Schon L.C. Treatment of Stage II posterior tibial deficiency with FDL transfer and calcaneus osteotomy. Foot Ankle Int 2004,25:445-50.

- DOI: 10.1177/107110070402500701

- Aronow M.S. Tendon transfer options in managing the adult flexible flatfoot. Foot Ankle Clin N Am 2012,17: 205-26.

- DOI: 10.1016/j.fcl.2012.02.001

- Jeng C.L., Thawait G.K., Kwon J.Y., Machado A., Boyle J.W., Campbell J. et al. Relative strength of the calf muscles based on MRI volume measurements. Foot Ankle Int 2012,33:394-9.

- DOI: 10.3113/FAI.2012.0394

- Myerson M.S., Shariff R. Managing the adult flexible flatfoot deformity. An evolution of thinking. Medicina fluminensis 2015,1:91-102