Суточный профиль частоты сердечных сокращений, нарушения ритма сердца и депрессия сегмента ST при холтеровском мониторировании у женщин в зависимости от менструального статуса

Автор: Кравченко О.В., Лютова Ф.Ф., Щербакова Л.В., Малютина С.К.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Опыт регионов

Статья в выпуске: 4 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилась оценка частоты сердечных сокращений (ЧСС), нарушений ритма сердца и депрессии сегмента ST по данным холтеровского мониторирования у женщин 40 - 59 лет в зависимости от менструального статуса (МС). Данные суточного мониторирования ЭКГ анализировали в амбулаторной выборке, включающей 258 женщин в возрасте 40-59 лет. Обследуемые женщины были разделены по декадам на две возрастные группы; в зависимости от МС выделяли три подгруппы - менструирующих, в пременопаузе и постменопаузе. Результаты исследования показали, что ЧСС у женщин в возрасте 50-59 лет ниже, чем в предыдущей декаде. Также ЧСС снижается в связи с наступлением менопаузы независимо от возраста, уровня АД, антропометрических показателей и гипотензивной терапии. Частота экстрасистолии, напротив, увеличивается с возрастом и в связи с постменопаузальным периодом. При этом ассоциация экстрасистолии с менопаузой в основном объясняется вкладом возраста, АД и индекса массы тела. Депрессия ST при суточном мониторировании также чаще регистрируется у женщин в постменопаузе.

Частота сердечных сокращений, нарушения ритма сердца, депрессия сегмента st, менструальный статус, холтеровское мониторирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14918792

IDR: 14918792 | УДК: 616.12-008.318:618.173]-055.2

Текст научной статьи Суточный профиль частоты сердечных сокращений, нарушения ритма сердца и депрессия сегмента ST при холтеровском мониторировании у женщин в зависимости от менструального статуса

ГУ НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности в экономически развитых странах [1]. Увеличение заболеваемости ССЗ у женщин связано с периодом постменопаузы. В этот период дефицит эстрогенов способствует сим-патикотонии и активации ренин-ангиотензиновой системы, уменьшению действия оксида азота, снижению эластичности артерий, повышению АД [2]. В результате более чем у 50% женщин, находящихся в периоде половой инволюции, возникновение АГ хронологически совпадает с наступлением менопаузы, либо значительно ухудшается в этот период [3]. Наиболее характерным поражением сердца при АГ является гипертрофия левого желудочка [4], что в свою очередь способствует возникновению стресс-индуцированной желудочковой экстрасистолии [5].

ЧСС зависит от многих факторов, в том числе от возраста и фазы климактерия. Так, у женщин 40-49 лет субмаксимальная ЧСС составляет 154 уд./мин, у женщин же старшей возрастной декады отмечается снижение средней субмаксимальной ЧСС до 145 уд./ мин [6]. Повышение ЧСС на начальном этапе климакса (пременопауза), с увеличением до 130 уд./мин во время приливов, объясняется влиянием увеличенного уровня эстрогенов, а также активацией гипоталамо-гипофизарной системы [2,7-10]. В условиях дисбаланса автономной нервной системы у больных с АГ описано увеличение ЧСС, что может приводить к росту риска сердечно-сосудистых событий в связи с повышением вероятности аритмий и увеличением потребности миокарда в кислороде [11]. Вместе с тем у значительного числа женщин с сердечно-болевым синдромом регистрируются экстрасистолы, чаще желудочковые, которым в последние годы не придается самостоятельного прогностического значения при отсутствии органических заболеваний сердца. В целом, характер изменений ЧСС в связи с возрастом и менопаузой у женщин, а также частота нарушений ритма сердца на этом фоне исследованы недостаточно. Наиболее информативным методом в оценке нарушений ритма является суточное мониторирование ЭКГ [16].

Целью исследования явилась оценка ЧСС, частоты нарушений ритма сердца и депрессии сегмента ST по данным холтеровского мониторирования у женщин 40-59 лет в зависимости от менструального статуса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование была включена сплошная амбулаторная выборка женщин (224 человека) в возрасте от 40 до 59 лет, средний возраст (M±SD) – 51,3±5,9. Обследование включало стандартизованный опрос с оценкой менструального статуса (МС) и причин менопаузы, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и характеристик образа жизни; осмотр терапевта, кардиолога, невропатолога, гинеколога; измерение АД и оценку гипотензивной терапии в течение 2 предшествующих недель; измерение роста, веса, объема талии и бедер, запись стандартной ЭКГ покоя в 12 отведениях, суточное мониторирование АД и ЭКГ.

Обследуемые были разделены на две возрастные группы: I группа – от 40 до 49 лет (102 женщины), II группа – от 50 до 59 лет (156 женщин). Оценка функционального состояния репродуктивной системы женщин проводилась по следующим показателям климактерического периода (КП): регулярность и стабильность менструального цикла, эмоциональная лабильность, склонность к увеличению массы тела, приливы жара, колебания АД [9]. При выделении подгруппы обследуемых в зависимости от менструального статуса использовали классификационные подходы, принятые на World Congress on the Menopause (October, 20, 1999, Yokahama, Japan), где были выделены следующие фазы климактерия: переход к менопаузе (пременопауза); менопауза; перименопауза (объединяет пременопаузу и один год после менопаузы) и постменопауза [12]. На основании этих критериев в нашем исследовании были выделены три подгруппы в зависимости от менструального статуса: менструирующие, в пременопаузе (и собственно в менопаузе) и в постменопаузе.

Для оценки массы тела рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле: ИМТ= масса тела (кг)/ рост (в м2), также определяли отношение окружности талии и бедер (ОТ/ОБ).

Для установления гипертрофии левого желудочка использовали следующие электрокардиографические критерии: индекс Соколова-Лайона (SV1+RV5) ≥ 35 мм, Корнельский вольтажный признак (RaVL+SV3) > 20 мм, амплитуда зубца RaVL>11 мм, амплитуда зубца RV5-V6 ≥ 27 мм [4].

Офисное, артериальное давление (АДоф) определяли как среднее из трех измерений АД ртутным сфигмоманометром по методу Короткова, выполненных в положении обследуемых сидя, после 5 минут отдыха. «Офисную» АГ диагностировали при среднем офисном АД≥140/90 мм рт. ст. по результатам нескольких визитов [14] и/или при приеме гипотензивных препаратов в течение 2 недель, предшествующих опросу. Бифункциональное мониторирование АД и ЭКГ проводилось с использованием регистраторов «Кардиотехника 4000АД» и «Кардиотехника – 04» (ИНКАРТ, С.-Петербург). Мониторирование продолжалось не менее 24 часов. В период с 7 до 23 часов АД регистрировалось каждые 15 минут и учитывалось как «АД дневное», «АД ночное» регистрировалось в период с 23 до 7 часов каждые 30 минут. Уровень среднесуточного АД более или равный 130 мм рт.ст. для САД и более 80 мм рт.ст. для ДАД рассматривался как повышенный [14].

По данным суточного мониторирования ЭКГ определяли суточный профиль ЧСС, наличие экстрасистол за 24 часа, за ночь и за день, а также наличие пауз, равное или большее 1,5RR за 24 час, за ночь и за день, эпизоды косонисходящей или горизонтальной депрессии сегмента ST ≥ 2 мм считали критерием депрессии ишемического типа.

Статистическая обработка проводилась на основе пакета программы SPSS (v.13.0). Результаты представлены в виде M±SD, где M – средняя величина, SD – стандартное отклонение. Использовали стандартные критерии оценок межгрупповых различий – t-критерий Стьюдента и χ 2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при p<0,05, где

Таблица 1

Частота сердечных сокращений сердечного ритма у женщин 40-59 лет в зависимости от менструального статуса (М ± SD, n(%)

|

Возрастная группа |

Менструальный статус |

N |

Средняя ЧСС (уд./мин) |

||

|

24 часа |

день |

ночь |

|||

|

I группа |

Менструирующие (1) |

72 |

77,0±9,1 |

81,9±9,8 |

65,6±8,2 |

|

(40-49 лет) |

Пременопауза (2) |

23 |

73,9±9,1 |

79,0±9,7 |

63,8±7,9 |

|

Постменопауза (3) |

7 |

80,6±4,3 |

85,3±4,3 |

68,1±2,8 |

|

|

Всего |

102 |

76,6±8,9 |

81,5±9,5 |

65,4±7,9 |

|

|

p1-2 |

0,110 |

0,112 |

0,311 |

||

|

p МС p2-3 |

0,013 |

0,031 |

0,032 |

||

|

p1-3 |

0,183 |

0,201 |

0,251 |

||

|

II группа |

Менструирующие (1) |

10 |

73,3±8,9 |

78,4±10,8 |

63,2±8,2 |

|

(50-59 лет) |

Пременопауза (2) |

40 |

72,5±7,3 |

78,3±7,7 |

61,2±7,1 |

|

Постменопауза (3) |

106 |

69,4±9,1 |

72,9±11,8 |

59,8±7,5 |

|

|

Всего |

156 |

70,4±8,7 |

74,6±11,1 |

60,4±7,5 |

|

|

p1-2 |

0,865 |

0,971 |

0,551 |

||

|

p МС p2-3 |

0,034 |

0,001 |

0,284 |

||

|

p1-3 |

0,190 |

0,156 |

0,171 |

||

|

pI-II |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

||

|

Общая |

Менструирующие (1) |

82 |

76,5±9,1 |

81,5±9,9 |

65,3±8,2 |

|

выборка |

Пременопауза (2) |

63 |

73,0±7,9 |

78,6±8,4 |

62,2±7,4 |

|

(40-59 лет) |

Постменопауза (3) |

113 |

70,1±9,2 |

73,6±11,7 |

60,3±7,6 |

|

Всего |

258 |

72,9±9,3 |

77,3±11,0 |

62,3±8,0 |

|

|

p1-2 |

0,021 |

0,068 |

0,0,26 |

||

|

p МС p2-3 |

0,044 |

0,003 |

0,164 |

||

|

p1-3 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

||

|

p1-2 |

0,453 |

0,290 |

0,985 |

||

|

p МС станд p2-3 |

0,361 |

0,867 |

0,466 |

||

|

p1-3 |

0,212 |

0,479 |

0,585 |

||

|

p1-2 |

0,439 |

0,285 |

0,948 |

||

|

p МС станд* p2-3 |

0,410 |

0,410 |

0,575 |

||

|

p1-3 |

0,228 |

0,228 |

0,645 |

||

|

p1-2 |

0,112 |

0,319 |

0,053 |

||

|

p МС станд** p2-3 |

0,066 |

0,008 |

0,098 |

||

|

p1-3 |

0,001 |

0,000 |

0,000 |

||

|

p1-2 |

0,023 |

0,121 |

0,012 |

||

|

p МС станд*** p2-3 |

0,105 |

0,015 |

0,157 |

||

|

p1-3 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

||

Примечание. p МС – сравнение в группах по МС; p МС станд- сравнение в группах по МС при стандартизации по возрасту; p МС станд*- сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ; p МС станд**- сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ, АД; p МС станд***- сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ, АД, приему гипотензивных препаратов.

p – уровень значимости, а 0,05 – критический уровень значимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе средних показателей ЧСС в изучаемой выборке во время суточного мониторирования были получены следующие результаты: ЧСС за 24 часа – 74,9±9,3 уд./мин, во время дневных измерений – 77,3±11,0 уд./мин, во время ночных измерений – 62,3±8,0 уд./мин. В I возрастной группе ЧСС составила – 76,6±8,9 уд./мин, 81,5±9,5 уд./мин, 65,4±7,9 уд./мин; во II (старшей) группе показатели были статистически значимо ниже – 70,4±8,7 уд./мин, 74,6±11,1 уд./мин, 60,4±7,5 уд./мин (pI-II<0,001). Эти данные представлены в табл. 1.

Относительно менструального статуса среди всех обследуемых женщин выявили статистически значимо самые низкие показатели ЧСС у женщин в постменопаузе (70,1±9,2; 73,6±11,7; 60,3±7,6 уд./ мин), у менструирующих оказались наиболее высокие показатели за 24 часа, за день и за ночь – 76,5±9,1; 81,5±9,9 и 65,3±8,2 уд./мин (p1-3<0,001). При стандартизации по возрасту, АД, ИМТ и приему гипотензивной терапии эти различия оставались статистически значимыми для ЧСС во все временные промежутки (p1-3<0,001). Данные также представлены в табл. 1. У женщин в постменопаузе I возрастной группы отмечалось увеличение ЧСС за 24 часа, за день и за ночь (80,6±4,3; 85,3±4,3;68,1±2,8), среди женщин в пременопаузе, по сравнению с постменопаузальными женщинами, отмечалась статистически значимо самая низкая ЧСС – 73,9±9,1; 79,0±9,7 и 63,8±7,9 уд./мин (p2-3<0,05), у менструирующих женщин отмечены промежуточные показатели: средняя ЧСС за сутки составила 77,0±9,1 уд./мин, ночная ЧСС и дневная ЧСС – 65,6±8,2 и 81,9±9,8 уд./мин. Среди женщин II возрастной группы значимые различия по ЧСС за сутки и за день отметили также между женщинами в пременопаузе и постменопаузе (p2-3<0,05).

Полученные нами зависимости изменений ЧСС согласуются с результатами других работ. По данным литературы, у женщин 40-49 лет субмаксимальная ЧСС составляет 154 уд./мин, у женщин же старшей возрастной декады отмечается снижение средней субмаксимальной ЧСС до 145 уд./мин [2].

Повышение ЧСС на начальном этапе климакса (пременопауза), с увеличением до 130 уд./мин во время приливов, объясняется влиянием увеличенного уровня эстрогенов, а также активацией гипоталамо-гипофизарной системы [7, 10]. В период менопаузы дефицит эстрогенов способствует, с одной стороны, симпатикотонии и активации ренин-ангиотензиновой системы. В то же время реализуется механизм снижения вариабельности ЧСС и АД, связанный со снижением чувствительности барорецепторов и, возможно, хронотропных рецепторов в старшей возрастной группе [8, 11, 13].

По нашим данным, в обследуемой выборке среди нарушений ритма наиболее часто встречаются суправентрикулярные экстрасистолы (95%)/ Частота регистрации желудочковых экстрасистол составила 60,5%, что соответствует представленным в литературе данным для женщин амбулаторных групп – 40-75% [15,16]. Встречаемость суправентрикулярных и желудочковых нарушений ритма сердца в обследованной выборке была выше у женщин старшего возраста. Статистически значимые различия между возрастными группами в общей выборке имелись только в отношении суправентрикулярных нарушений ритма.

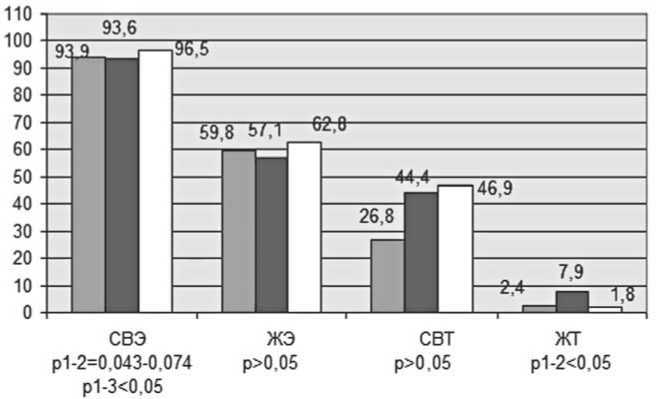

Показатели встречаемости суправентрикулярных экстрасистол при нестандартизованных оценках не различались в зависимости от менструального статуса (табл. 2, рис.1), однако при учете вклада возраста, АД, ИМТ и гипотензивной терапии выявлено статистически значимое преобладание СВЭ в постменопаузе и пременопаузе по сравнению с менструирующими (р1-3=0,029; р1-2=0,074). В общей выборке встречаемость суправентрикулярных тахикардий была статистически значимо выше у женщин в постменопаузе, чем среди менструирующих (р=0,005), однако при стандартизации по возрасту, АД и ИМТ частота этих нарушений не ассоциировалась с МС. Частота желудочковых экстрасистол не различалась ни между возрастными группами, ни относительно менструального статуса, а по частоте желудочковых пароксизмов

Рис. 1. Встречаемость нарушений сердечного ритма у женщин 40-59 лет в зависимости от менструального статуса, % (*p – стандартизованное по возрасту, ИМТ, АД, гипотензивной терапии)

Примечание: СВЭ – суправентрикулярные экстрасистолы, ЖЭ – желудочковые экстрасистолы; СВТ – суправентрикулярная тахикардия, ЖТ – желудочковая тахикардия

Таблица 2

Встречаемость нарушений сердечного ритма у женщин 40-59 лет в зависимости от менструального статуса, n (%)

|

Возрастная группа |

Менструальный статус |

N |

Суправентр. э/систолы |

Желудочк. э/систолы |

Суправентр. пароксизмы |

Желудочк. пароксизмы |

|

I группа |

Менструирующие (1) |

72 |

67 (93,1) |

42 (58,3) |

18 (25,0) |

2 (2,8) |

|

(40-49 лет) |

Пременопауза (2) |

23 |

21 (91,3) |

14 (60,9) |

10 (43,5) |

3 (13,0) |

|

Постменопауза (3) |

7 |

4 (57,1) |

3 (42,9) |

2 (28,6) |

— |

|

|

Всего |

102 |

92 (90,2) |

59 (57,8) |

30 (29,4) |

5 (4,9) |

|

|

p1-2 |

0,781 |

0,830 |

0,092 |

0,056 |

||

|

p МС p2-3 |

0,037 |

0,408 |

0,488 |

0,322 |

||

|

p1-3 |

0,003 |

0,433 |

0,837 |

0,657 |

||

|

II группа |

Менструирующие (1) |

10 |

10 (100) |

7 (70,0) |

4 (40,0) |

— |

|

(50-59 лет) |

Пременопауза (2) |

40 |

38 (95,0) |

22 (55,0) |

18 (45,0) |

2 (5,0) |

|

Постменопауза (3) |

106 |

105 (99,1) |

68 (64,2) |

51 (48,1) |

2 (1,9) |

|

|

Всего |

156 |

153 (98,1) |

97 (62.2) |

73 (46,8) |

4 (2,6) |

|

|

p1-2 |

0,475 |

0,395 |

0,778 |

0,475 |

||

|

p МС p2-3 |

0,125 |

0,312 |

0,738 |

0,306 |

||

|

p1-3 |

0,759 |

0,713 |

0,625 |

0,663 |

||

|

pI-II |

0,005 |

0,487 |

0,005 |

0,318 |

||

|

Общая |

Менструирующие (1) |

82 |

77 (93,9) |

49 (59,8) |

22 (26,8) |

2 (2,4) |

|

выборка |

Пременопауза (2) |

63 |

59 (93,6) |

36 (57,1) |

28 (44,4) |

5 (7,9) |

|

(40-59 лет) |

Постменопауза (3) |

113 |

109 (96,5) |

71 (62,8) |

53 (46,9) |

2 (1,8) |

|

Всего |

258 |

245 (94,9) |

156 (60,5) |

103 (39,9) |

9 (3,5) |

|

|

p1-2 |

0,951 |

0,752 |

0,027 |

0,127 |

||

|

p МС p2-3 |

0,392 |

0,460 |

0,754 |

0,045 |

||

|

p1-3 |

0,402 |

0,664 |

0,005 |

0,746 |

||

|

p1-2 |

0,043 |

0,560 |

0,221 |

0,052 |

||

|

p МС станд p2-3 |

0,222 |

0,757 |

0,765 |

0,174 |

||

|

p1-3 |

0,013 |

0,817 |

0,457 |

0,588 |

||

|

p1-2 |

0,043 |

0,561 |

0,217 |

0,054 |

||

|

p МС станд* p2-3 |

0,220 |

0,759 |

0,727 |

0,206 |

||

|

p1-3 |

0,013 |

0,816 |

0,474 |

0,554 |

||

|

p1-2 |

0,074 |

0,577 |

0,289 |

0,032 |

||

|

p МС станд** p2-3 |

0,225 |

0,814 |

0,695 |

0,288 |

||

|

p1-3 |

0,024 |

0,788 |

0,580 |

0,354 |

||

|

p1-2 |

0,073 |

0,614 |

0,298 |

0,033 |

||

|

p МС станд*** p2-3 |

0,267 |

0,933 |

0,787 |

0,332 |

||

|

p1-3 |

0,029 |

0,651 |

0,542 |

0,344 |

||

Примечание. p МС – сравнение в группах по МС; p МС станд – сравнение в группах по МС при стандартизации по возрасту; p МС станд* – сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ; p МС станд** – сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ, АД; p МС станд*** – сравнение при стандартизации по возрасту, ИМТ, АД, приему гипотензивных препаратов.

отмечалась статистически значимая разница в пользу женщин в пременопаузе по сравнению с постменопаузой (р<0,05). При стандартизации по возрасту, ИМТ и гипотензивной терапии выявили статистически значимую разницу по встречаемости пробежек желудочковых тахикардий между менструирующими и пременопаузальными женщинами (р<0,05). Различие же между пременопаузой и постменопаузой при стандартизации нивелировалось.

В табл. 3 представлена средняя частота экстрасистол в сутки и за час. Средняя частота суправентрикулярных экстрасистол за сутки была статистически значимо выше в старшей возрастной группе

(357,2±1266,9 против 127,9±1098,1, p<0,001). По средней частоте наджелудочковых экстрасистол за час различие в возрастных группах также было статистически значимым (16,5±125,2 в I возрастной группе и 40,1±140,7 соответственно во II, p<0,001). Относительно менструального статуса частота суправентрикулярных экстрасистол за сутки была статистически значимо выше у менструирующих женщин, чем в постменопаузе и пременопаузе – 282,2±14,79; 269±1002,2 и 239,9±1158,9 соответственно (р1-3<0,001, р1-2=0,017 и p2-3=0,015).

Среднечасовая частота суправентрикулярных экстрасистол также была выше у женщин с активно

Таблица 3

Средняя частота нарушений ритма сердца за сутки и в час у женщин 40-59 лет в зависимости от возраста и менструального статуса (среди лиц с нарушениями ритма сердца, М±SD)

|

Возрастная группа |

Менструальный статус |

Суправентр. э/с за 24час |

Суправентр. э/с в час |

Желудочк. э/с за 24час |

Желудочк. э/с в час |

|

I группа |

Менструирующие (1) |

165,7±1306,8 |

20,9±148,8 |

565,2±2837,3 |

69,9±303,7 |

|

(40-49 лет) |

Пременопауза (2) |

45,3±90,7 |

7,4±16,6 |

623,6±1726,2 |

70,3±193,5 |

|

Постменопауза (3) |

11,3±12,9 |

1,6±1,4 |

826,8±2109,7 |

141,7±363,6 |

|

|

Всего |

127,9±1098,1 |

16,5±125,2 |

596,3±2564,6 |

74,9±285,0 |

|

|

p1-2 |

0,165 |

0,790 |

0,710 |

0,865 |

|

|

p МС p2-3 |

0,363 |

0,335 |

0,556 |

0,895 |

|

|

p1-3 |

0,736 |

0,198 |

0,681 |

0,912 |

|

|

II группа |

Менструирующие (1) |

1121,0±2312,7 |

193,3±399,1 |

79,9±145,3 |

8,3±16,0 |

|

(50-59 лет) |

Пременопауза (2) |

351,8±1447,5 |

39,2±140,5 |

156,0±584,9 |

16,5±51,1 |

|

Постменопауза (3) |

286,6±1033,1 |

25,8±75,2 |

308,2±1188,7 |

36,1±167,0 |

|

|

Всего |

357,2±1266,9 |

40,1±140,7 |

253,5±1021,6 |

29,2±139,7 |

|

|

p1-2 |

0,689 |

0,132 |

0,238 |

0,216 |

|

|

p МС p2-3 |

0,065 |

0,031 |

0,153 |

0,370 |

|

|

p1-3 |

0,882 |

0,309 |

0,540 |

0,435 |

|

|

Общая |

Менструирующие (1) |

282,2±14,79 |

41,9±200,8 |

506,0±2661,6 |

62,5±285,3 |

|

выборка |

Пременопауза (2) |

239,9±1158,9 |

27,6±112,9 |

3267,±1150,7 |

36,1±124,9 |

|

(40-59 лет) |

Постменопауза (3) |

269,3±1002,2 |

24,3±79,9 |

341,2±1258,4 |

42,9±184,5 |

|

Всего |

266,2±1205,8 |

134,9±30,7 |

390,6±1807,8 |

47,5±210,9 |

|

|

pI-II |

0,000 |

0,000 |

0,344 |

0,543 |

|

|

p1-2 |

0,017 |

0,641 |

0,740 |

0,680 |

|

|

p МС станд p2-3 |

0,015 |

0,004 |

0,256 |

0,464 |

|

|

p1-3 |

0,000 |

0,000 |

0,398 |

0,659 |

|

|

p1-2 |

0,279 |

0,081 |

0,742 |

0,786 |

|

|

p МС станд* p2-3 |

0,469 |

0,197 |

0,405 |

0,304 |

|

|

p1-3 |

0,169 |

0,021 |

0,387 |

0,336 |

|

|

p1-2 |

0,293 |

0,086 |

0,736 |

0,788 |

|

|

p МС станд** p2-3 |

0,403 |

0,155 |

0,423 |

0,303 |

|

|

p1-3 |

0,152 |

0,017 |

0,395 |

0,335 |

|

|

p1-2 |

0,258 |

0,073 |

0,738 |

0,753 |

|

|

p МС станд*** p2-3 |

0,276 |

0,099 |

0,439 |

0,247 |

|

|

p1-3 |

0,096 |

0,010 |

0,410 |

0,276 |

|

Примечание.

p МС – сравнение в группах по МС p МС станд* – сравнение в группах по МС, стандартизованных по возрасту;

p МС станд** – сравнение в группах по МС, стандартизованных по возрасту, ИМТ;

p МС станд*** – сравнение в группах по МС, стандартизованных по возрасту, ИМТ, приему гипотензивных препаратов.

функционирующими гонадами и в пременопаузе по сравнению с обследуемыми в постменопаузе – 41,9±200,8; 27,6±112,9 и 24,3±79,9 соответственно, и различие было статистически высоко значимым (р1-3<0,001 и p2-3=0,004).

При стандартизации по возрасту, ИМТ и приему гипотензивных препаратов различие по средней частоте СВЭ в час сохранялось статистически значимым между менструирующими и постменопаузальными женщинами (p1-3=0,010) и на уровне тенденции между менструирующими и группой пременопаузы (р1-2=0,073). Средне-суточная частота суправентрикулярных нарушений ритма сердца при множественной стандартизации не различалась в зависимости от МС.

Частота желудочковых экстрасистол за сутки и в час была несколько выше в младшей возрастной группе, чем в старшей (596,3±2564,6 против 253,5±1021,6 за сутки и, соответственно 74,9±285,0 против 29,2±139,7 в час). Относительно менструального статуса в общей выборке по частоте ЖЭ лидировали менструирующие женщины. Однако статистически значимых различий ни в возрастных группах, ни относительно менструального статуса, в том числе при множественной стандартизации мы не получили.

Более низкая средняя частота суправентрикулярных нарушений ритма в час у постменопаузе, вероятно, связана с вкладом более часто встречающимся лечением β -блокаторами, которые в свою очередь могут оказывать ингибирующее действие на хронотропную функцию сердца [10].

В целом, в обследованной выборке ассоциация встречаемости суправентрикулярных нарушений ритма сердца с постменопаузой усилилась при учете вклада возраста, АД и ИМТ. Это соответствует преобладанию среди женщин возрастного диапазона 50-59 лет и в постменопаузе лиц с АГ и ГЛЖ, что в свою очередь является индуцирующим фактором развития нарушений ритма сердца [5,11]. По данным Фремингамского исследования, распространенность ГЛЖ в общей популяции составляет 16% среди мужчин и 19% среди женщин, среди больных с АГ старше 40 лет частота гипертрофии возрастает до 62% [4].

Следует отметить, что среди обследуемых мы выявили женщин с эпизодами депрессии сегмента ST (табл. 4) при проведении лестничной пробы при суточном мониторировании. Физическая нагрузка позволяет увеличить чувствительность метода в выявлении ишемии миокарда [16]. Выявление косонисходящей или горизонтальной депрессии сегмента ST при нагрузке встречалось одинаково часто у женщин в обеих возрастных группах: 28,4% – в I группе, и 26,3% – во II, в общей выборке мы выявили депрессию у 27,1% женщин. Болевой синдром за грудиной или его эквиваленты в сочетании с депрессией ST отмечались значительно реже (3,9%; 7,7%; 6,2% соответственно).

Относительно менструального статуса, как и ожидалось, частота эпизодов депрессии ST была выше в постменопаузе и пременопаузе – 36,5% и 32,1%, чем у менструирующих – 8,9% (p<0,05). Выявленная связь депрессии ST со старшим возрастом и постменопаузальным статусом закономерна и объясняется большей долей клинической ИБС в этих группах. Так, доля лиц с установленным диагнозом «ИБС» в старшей группе была в 4 раза выше, чем у женщин 40-49 лет (22,4% и 5,9% соответственно). Аналогично доля женщин с клинической ИБС в постменопаузе была в 5 раз выше, чем у менструирующих (23,9% и 4,9% соответственно).

Сочетание болевого синдрома с депрессией ST также значительно чаще регистрировалось в постменопаузальным периоде (у постменопаузальных женщин – 10,6%, в пременопаузе – 3,2%) и отсутствовало у менструирующих. Такая разница в частоте безболевой и болевой депрессии сегмента ST может быть связана с проявлениями климактерической миокардиопатии. В частности, аналогичные результаты были отмечены в работе томских исследователей при проведении ВЭМ [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование показало, что возрастная динамика ЧСС и частоты экстрасистолий однонаправ-лены. Показатели ЧСС у женщин в возрасте 50-59 лет ниже, чем в предыдущей декаде и также снижаются в связи с наступлением менопаузы (независимо от возраста, уровня АД, антропометрических показателей и приема гипотензивной терапии).

Встречаемость суправентрикулярной экстрасистолии возрастает в период менопаузы независимо от других факторов, при меньшем среднем количестве СВЭ в час. Встречаемость желудочковых нарушений ритма в обследуемой группе не была ассоциирована с менструальным статусом.

ВЫВОДЫ

-

1. По данным холтеровского мониторирования в амбулаторной выборке женщин 40-59 лет средние показатели ЧСС за 24 часа, день и ночь более высоки у менструирующих и снижаются в менопаузе (p<0,001 для всех). Эта динамика сохраняется при стандартизации по возрасту, АД, ИМТ и приему медикаментозной терапии.

-

2. В обследуемой выборке при суточном мониторировании с высокой частотой регистрируются супра-

- Таблица 4

-

3. Депрессия сегмента ST при холтеровском мониторировании в амбулаторной выборке женщин 40-59 лет статистически значимо чаще встречалась в постменопаузе и пременопаузе (36,3% и 33,3%), чем у менструирующих (8,5%), p<0,05 и в одной трети случаев не была связана с клинически установленной ИБС.

Частота депрессии сегмента ST по данным холтеровского мониторирования и наличие ИБС у женщин 40-59 лет

Список литературы Суточный профиль частоты сердечных сокращений, нарушения ритма сердца и депрессия сегмента ST при холтеровском мониторировании у женщин в зависимости от менструального статуса

- Bittner V. Women and coronary heart disease risk factors.//J. Cardiovasc Risk. -2002. -№ 9(6). -P. 315-322.

- Tuomilehto J., Rupp H. Роль симпатической нервной системы в развитии артериальной гипертонии в период менопаузы.//Обзоры клин. кардиологии. -2005. -№ 3. -С. 2-4.

- Маслова Н.П., Баранова Е.И., Большакова О.О. и соавт. Гипертоническая болезнь у женщин после менопаузы.//Артериальная гипертензия. -2000. -Том 6. -№ 2. -С. 47-55.

- Преображенский Д.В., Сидоренко Б.А., Алехин М.Н. и соавт. Гипертрофия левого желудочка при гипертонической болезни. Часть I. Критерии диагностики гипертрофии левого желудочка и ее распространенность.//Кардиология. -2003. -№ 10. -С. 99-104.

- Лещинский Л.А., Мультановский Б.Л., Петров А.Г. Влияние артериальной гипертонии на стресс-индуцированные аритмии у больных ишемической болезнью сердца.//Росс. кардиологический журнал. -2005. -№ 3. -С. 11-15.

- http://www.critical.ru/CardioSchool/content/doctor/3/f_03_07_06.php. Проведение пробы с дозированной физической нагрузкой.

- Sjoberg L., Kaaja R.,Tuomilehto J. Эпидемиология артерильной гипертонии в период менопаузы.//Обзоры клинической кардиологии. -2005. -№ 3. -С. 5-16.

- Вебер В.Р. Артериальная гипертензия у женщин в постменопаузальном периоде.//Сердце. -2006. -Том 5, № 7 (31). -С. 346-352.

- Вихляева ЕМ., Фанченко Н.Д., Щедрина Р.Н. Руководство по эндокринной гинекологии: 3-е изд./под ред.Е.М. Вихляевой.-М.:Медицинское информационное агенство, 2002.

- Гиляревский С.Р., ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, Москва. Современные подходы к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе: роль заместительной гормональной терапии.//Сердце. -2006. -Сердце. -Том 5. -№ 7. -С. 340-345.

- Шляхто Е.В., Конради А.О. Причины и последствия активации симпатической нервной системы при артериальной гипертенизии.//Артериальная гипертензия. -2001. -Том №9. -№3. -С. 81-88.

- Тихомиров А.Л., Олейник Ч.Г. Принципы терапии климактерических расстройств. -Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. -2005. -Т. 4. -№. 4. -С. 84-89.

- Emelianov D., Thijs L., Staessen J.A., Celis H., Clement D.et al. Convention and ambulatory measurements of blood pressure in old patients with isolated systolic hypertension: baseline observation in the Syst-Eur trial.//Blood Pressure Monitoring. -1998. -№ 3. -P. 173 -180.

- Европейское общество по артериальной гипертензии Европейское общество кардиологов 2003. Рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии.//Артериальная гипертензия. -2004. -Том 10. -№ 2.

- Карпов Р.С., Мордовин В.Ф. Диагностика и лечение ишемической болезни сердца у женщин.//НИИ Кардиологии Томского научного центра СО РАМН. -Изд-во Университета. -2002. -С. -33.

- Рябыкина Г.В. Методические рекомендации по практическому использованию холтеровского мониторирования ЭКГ.//Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ РФ. -Москва, 2003.