Сужающиеся дифтонги в диалектной системе карельского языка

Автор: Новак И.П.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Русский язык. Языки народов России

Статья в выпуске: 3 т.46, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты одного из этапов исследования диалектной системы карельского языка. В качестве предмета анализа выступили сужающиеся дифтонги на i ударного и заударных слогов слова. Источником материала для применения методики кластерного анализа послужили данные соответствующих разделов диалектной базы карельского языка «Murreh», в основной массе представляющие собой оцифрованные рабочие материалы «Диалектологического атласа карельского языка» (1997). В процессе работы было произведено семь кластеризаций, отражающих рефлексы прибалтийско-финских сужающихся дифтонгов в говорах всех наречий карельского языка: в положении перед сочетаниями согласных sk / šk, st / št (в ударном слоге и в безударном слоге в глагольных словоформах), в именах, образованных с помощью словообразовательного суффикса *-ise- (в начальной форме, в форме партитива единственного числа и в остальных косвенных падежах), в положении перед показателем стяженных глаголов -ta / -tä, а также на конце именных и глагольных словоформ с дифтонгом oi / öi. По каждой из рассмотренных позиций производится сравнение с материалами вепсских, ижорских и восточных финских диалектов, а также с данными ранних памятников карельской письменности, что позволяет проследить историю сложения диалектных различий. На сводной кластерной карте представлены изоглоссы диалектно-дифференцирующего явления, разделившие говоры карельского языка на шесть основных ареалов: северные собственно карельские говоры, южные собственно карельские говоры, ливвиковские говоры, группа переходных между собственно карельскими и ливвиковскими говоров, группа людиковских говоров (без михайловских) и группа михайловских людиковских говоров. Результаты проведенного исследования в дальнейшем будут использованы в процессе доработки диалектной классификации карельского языка.

Карельский язык, диалектология, лингвистическая география, диалектометрия, кластерный анализ, вокализм, сужающиеся дифтонги

Короткий адрес: https://sciup.org/147242949

IDR: 147242949 | УДК: 811.511.112'286 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1020

Текст научной статьи Сужающиеся дифтонги в диалектной системе карельского языка

Гласные карельского языка по однородности артикуляции подразделяются на монофтонги, дифтонги и трифтонги. Обильная дифтонгизация относится к одной из основных фонетических особенностей, выделяющих карельский на фоне всех остальных прибалтийско-финских языков. Дифтонги в карельских наречиях не только выступают в основе слова, но и активно образуются в процессах словоизменения и словообразования. Согласно Х. Лескинену, диалекты древнекарель- ского языка к моменту массовых переселений карелов уже обладали устоявшейся системой дифтонгов [11: 379], однако в ходе развития в карельских говорах в ней сформировался целый комплекс диалектных различий.

Дифтонги – сложные гласные, состоящие из двух элементов: слогового и неслогового [8]. По структуре дифтонги карельского языка можно разделить на две группы: сужающиеся, первый член которых характеризуется большей степенью раствора, и расширяющиеся, первый член которых, наоборот, характеризу- ется меньшей степенью раствора. Наибольшее число диалектных различий обнаруживает система расширяющихся дифтонгов, чему уделено внимание в ряде работ по карельской диалектологии. В них же авторы затрагивают и некоторые диалектные особенности системы сужающихся дифтонгов [1], [14], [15].

В ходе настоящего исследования планируется обработать материалы разделов диалектной базы карельского языка «Murreh»1, отражающие рефлексы прибалтийско-финских праязыковых сужающихся дифтонгов на i ударного и заударных слогов, с применением диалектометрической методики кластерного анализа, хорошо зарекомендовавшей себя в процессе решения вопросов карельской диалектологии [6], [7]. Визуализируемые в виде кластерных карт результаты анализа позволят провести изоглоссы диалектно-диффе-ренцирующего фонетического явления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на оцифрованных данных «Программ по собиранию материала для диалектологического атласа карельского языка»2. Вопросники были заполнены в 1937– 1973 годах в ходе организованной Д. В. Бубри-хом работы над «Диалектологическим атласом карельского языка» (1997) в населенных пунктах Карелии и Тверской (Калининской) области. В общей сложности речь идет о более чем 200 программах. Кроме того, из материалов «Открытого корпуса вепсского и карельского языков»3 были выбраны аналогичные диалектные данные по тихвинскому, валдайскому и кондушскому говорам карельского языка, а также по трем говорам северновепсского и средневепсского диалектов вепсского языка.

Сужающимся дифтонгам посвящены два раздела базы данных:

-

– «Сохранение i в дифтонге в первом слоге», 9 вопросов;

-

– «Сохранение i в дифтонге во втором и третьем слоге», 56 вопросов.

Кластеризация отобранного по определенным параметрам диалектного материала проводится иерархическим методом полной связи в совокупности с итеративным метод k-средних. Для описания и дальнейшего анализа отбираются наиболее высокие шаги кластеризации, что позволяет получить максимально четкое представление об ареалах распространения членов междиалектных соответствий.

СУЖАЮЩИЕСЯ ДИФТОНГИ УДАРНОГО СЛОГА

Сужающиеся дифтонги ударного слога (в том числе дифтонги со вторым компонентом в виде гласного i) восходят к прибалтийско-финскому праязыку, в котором они сформировались в ходе вокализации отдельных согласных звуков [8: 38]. Рефлексы этих дифтонгов представлены в современных говорах карельского языка довольно единообразно. Диалектные различия обнаруживает лишь представительство дифтонгов на i, выступающих в положении перед согласным s / š, находящимся в глухой фонетической позиции (в составе сочетаний согласных sk / šk, st / št). Изоглосса данного междиалектного соответствия прошла между собственно карельскими и самыми северными ливвиковскими говорами Вохтозеро (62), Сяпчезеро (63) и Титнаволок (64), с одной стороны, напр., kolmetoista / kolmetoišta ʻтринадцатьʼ, laiska / laiška ʻленивыйʼ, eistyy / eištyy ʻдвигаетʼ, paistau / paištau ʻпечетʼ, muistau / muištau ʻпомнитʼ, и ливвиковскими, людиков-скими и вепсскими говорами в совокупности – с другой, напр., kolmetostu / kolmetoštu / kolmetošt, lasku / lašk / lašku, pastau / paštau, muštau / mustau / muštab4.

Памятники письменности середины XVII века демонстрируют сохранение второго компонента сужающимися дифтонгами ударных слогов в собственно карельских записях, напр., пáйсѧ ʻпекиʼ, му́йсѧ ʻпомниʼ, в отличие от текстов карельско-вепсских заговоров, напр., паштама III инф. илл. от ʻпечьʼ5 [4], [5], [9].

СУЖАЮЩИЕСЯ ДИФТОНГИ ЗАУДАРНЫХ СЛОГОВ

В позиции далее ударного слога сужающиеся дифтонги на i проявляются в нескольких основных позициях, при этом изоглоссы по каждой из них отличаются друг от друга.

В начальных формах имен , образованных с помощью словообразовательного суффикса -ine / -ini ( *-ise- ), присоединение которого к основе слова изначально вызывало образование сужающегося дифтонга, в ряде говоров карельского языка в процессе развития произошла утрата его второго компонента. Кластеризация соответствующих данных диалектной базы распределила анализируемые говоры на четыре группы6:

-

1) группа собственно карельских говоров Средней Карелии и Центральной России, а также тулмозерские ливвиковские говоры, в которых представлено выпадение второго компонента дифтонга, напр., myöhäne / myöhäni ʻпозднийʼ, kuldane / kuldani ʻзолотойʼ, enzimäne / enžimäne / enzimäni ʻпервыйʼ, harakkane / harakkani ʻсорокаʼ;

-

2) северные собственно карельские говоры (ребольские, ругозерские и расположенные севернее говоры), которым свойственна утрата второго компонента дифтонга в позиции второго (безударного) слога, но его сохранение в позиции третьего (с второстепенным ударением) слога: myöhäne / myöhäni , kultani / kuldani / kuldane , ensimäine / enžimmäini / enšimmäini / enžimäine , harakkaini / harakkaine ;

-

3) кластер ливвиковских (без тулмозерских) и людиковских (без михайловских) говоров, сохранивших дифтонг: myöhäine , kuldaine , enzi-mäine , harakkaine ;

-

4) севернолюдиковский говор Лижмозеро (59) и михайловские говоры Устья (4) и Михайловского (5), в которых произошла монофтонгизация сужающихся дифтонгов (переход в долгие гласные): myöhääne , kuldaane , ezmääne , harakkaane .

В косвенных падежах перед суффиксом - ise - / - ize - / - iže - (*- ise -) представлена несколько отличная ситуация7:

-

1) кластер, характеризующийся утратой второго компонента дифтонга, из соответствующей группы предыдущей кластеризации расширился за счет присоединения юго-западной половины ливвиковских говоров, напр., kuldazet / kuldažet ʻзолотыеʼ, enzimäzet / enžimäzet / endžimäzet ʻпервыеʼ, harakkazet / harakkažet ʻсорокиʼ;

-

2) северный собственно карельский кластер совпал с соответствующей группой с предыдущей кластеризации. В этих говорах сохранение / выпадение гласного i зависит от положения дифтонга в слове (второй или третий слог): kuldazet / kultaset , но enzimäized / enžimäizet / enšimäiset , harakkaizet / harakkaiset ;

-

3) северо-восточные ливвиковские и основная масса людиковских говоров, сохранивших дифтонги: kuldaizet / kuldaižet , enzimäizet / enžimäizet / endžimäižet , harakkaizet / harakkaižet ;

-

4) совпавшая с предыдущей кластеризацией группа, обнаруживающая монофтонгизацию дифтонгов: kuldaazet / kuldaažid , ezmääzed , haragaazed / harakkaažed .

В форме партитива единственного числа , напротив, не подверженный изменениям дифтонг представлен в основной массе собственно карельских говоров (кроме ряда говоров Центральной России), напр., kultaista / kuldaista / kullaista парт. ед. ч. от ʻзолотойʼ, enžimmäistä / enšimmäistä / ensimmäistä / enzimäistä парт. ед. ч. от ʻпервыйʼ, harakkaista парт. ед. ч. от ʻсорокаʼ, тогда как утрата его второго компонента обнаружена в ливвиковских (кроме самых северных

Вохтозеро (62, смз.), Сяпчезеро (63, смз.), Титна-волок (64, смз.)), людиковских (как и в вепсских), а также в валдайском, держанском, весьегон-ских и юго-западных толмачевских собственно карельских говорах: kuldastu / kuldaštu / kuldašt / kuldast / kuldašte / kullastu / kuldasta / kullas’t’a , enzimästy / enžimäisty / ezmäšt / ezmäst / ezimäšte , harakkastu / harakaštu / harakkašt / haragast / harakkašte 8.

Схожая картина9 сформирована модулем кластеризации и по поведению сужающихся дифтонгов на i , выступающих в позиции перед согласным s в глагольных словоформах :

-

1) в собственно карельских говорах Карелии дифтонг в большинстве случаев сохраняется, напр., hil’l’aistuu ʻутихаетʼ, eloistau ʻиграетʼ, illaistau ʻужинаетʼ, myöhäistyy / myöhäštyy ʻопаздываетʼ;

-

2) в ливвиковских, людиковских и собственно карельских говорах Центральной России второй гласный компонент дифтонга выпадает: hil’l’astau / hil’l’aštau, elostau / eloštau, illastau / ildastau / ildaštau / illaštau, myöhästyy / myöhäštyy.

В прочих позициях, например перед показателем стяженных глаголов -ta / -tä 10, сужающийся дифтонг представлен исключительно в людиковских (без Пряжи (40)) и вепсских говорах ( avaita / avaitta ʻоткрытьʼ), при этом в михайловских говорах вновь обнаружен переход дифтонга в долгий aa ( avaata ). В ливвиковских и собственно карельских говорах, наоборот, произошла утрата дифтонгами второго компонента ( avata ).

В текстах ранних памятников карельской письменности зафиксировано отсутствие второго компонента сужающегося дифтонга на i в позиции перед суффиксом - ne в собственно карельских словниках, напр., Пакъканѧ ʻморозʼ, Кюльлѧне ʻсытыйʼ в источнике 1668 года, авангане ʻстаренькийʼ в источнике 1667 года [4], [9]. В то время как карельско-вепсские заговоры, наоборот, демонстрируют его сохранение во всех позициях, кроме партитива единственного числа: кулдайжет ʻзолотыеʼ, равдайне ʻжелезныйʼ, кезяижен ʻлетнегоʼ, но кулдаштъ парт. ед. ч. от ʻзолотойʼ, наштен парт. ед. ч. от ʻженщинаʼ [5]. В говорах восточных диалектов финского языка также возможна утрата второго компонента сужающимися дифтонгами [12]. Ижорские же говоры в основной своей массе изменение не обнаруживают [3: 92–93].

В заударной позиции обращает на себя внимание также поведение сужающихся дифтонгов oi / öi, сохранившихся на конце начальных форм имен и словоизменительных (имперфектных) основ глаголов лишь в ливвиковских и северных людиковских говорах, напр., keroi ʻгорлоʼ, reboi ʻлисаʼ, taloi ʻдомʼ, тогда как в собственно карельском наречии дифтонги утратили второй компонент: kero, repo / rebo, talo. Для южных говоров людиковского наречия характерна триф-тонгизация первоначальных дифтонгов до uoi / yöi (keruoi, rebuoi, taluoi) или их дальнейшее сокращение до uo / yö (rebuo, taluo, но kero), тогда как в михайловских говорах вновь прослеживается монофтонгизация (keruu, rebuu, taluu)11.

Материалы обоих собственно карельских памятников также демонстрируют здесь утрату дифтонгом второго компонента, напр., ре́бо ʻлисаʼ, тогда как источник карельско-вепсского происхождения – его сохранение, напр., кандои ʻотнесʼ, андои ʻдалʼ [4], [5], [9]. Сохранение дифтонга oi конца слова характерно для восточных диалектов финского [10], [12] и для ижорского языка [3: 87], а также средневепсских говоров вепсского языка [13: 180].

СВОДНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ

Описанное в рамках настоящей статьи диалектное представительство сужающихся дифтонгов на i в говорах карельского языка является результатом былого противостояния двух отличных систем: древневепсской, в которой дифтонг исчез в позиции перед переднеязычным щелевым согласным *s , но сохранился во всех остальных позициях [2: 33], и древнекарельской, для которой изначально было характерно сохранение дифтонгов во всех позициях, на что указывает их представительство в ижорских говорах и частично в восточных диалектах финского языка. Древневепсский язык оказал решающее влияние на сложение древнелюдиковского наречия, результатом чего является практически идентичная система сужающихся дифтонгов в их современных говорах. Явления монофтонгизации и трифтонгизации в отдельных людиковских говорах, очевидно, следует относить к поздним инновациям.

Тенденция к утрате второго компонента заударными сужающимися дифтонгами восходит к периоду функционирования как минимум древнекарельского языка, но не исключается и возможность ее прибалтийско-финских корней [11: 380–381]. Очевидно, переход неравномерно был представлен уже в древнекарельских диалектах. Так, исходя из распространения явления в современных собственно карельских и восточных финских говорах, можно сделать вывод, что в первую очередь выпадение гласного i затронуло позицию абсолютного конца слова, затем оно распространилось на прочие позиции (кроме положения перед щелевым согласным, поддерживаемым ситуацией ударного слога), а уже в последнюю очередь – на позицию перед *s и его рефлексами. Видимо, в положении перед развившимся шипящим согласным утрата гласного i произошла раньше, тогда как в позиции перед свистящим согласным дифтонг максимально долго сохранялся в неизменном виде.

В процессе сложения древнеливвиковско-го наречия в результате перекрестного влияния древнекарельской и древневепсской систем в позиции перед щелевым согласным и на конце слова закрепился вепсский вариант [13: 35], а в западных говорах выпадение второго компонента дифтонга распространилось и на прочие позиции.

Наличие древнекарельских диалектных особенностей не могло не сказаться на современном представительстве анализируемого явления. Кроме того, после массовых переселений на новых территориях в результате взаимного влияния отличных систем могли также развиться новые диалектные различия, к которым, например, следует отнести носящие явный инновационный характер явления трифтонгизации и монофтонгизации людиковских говоров.

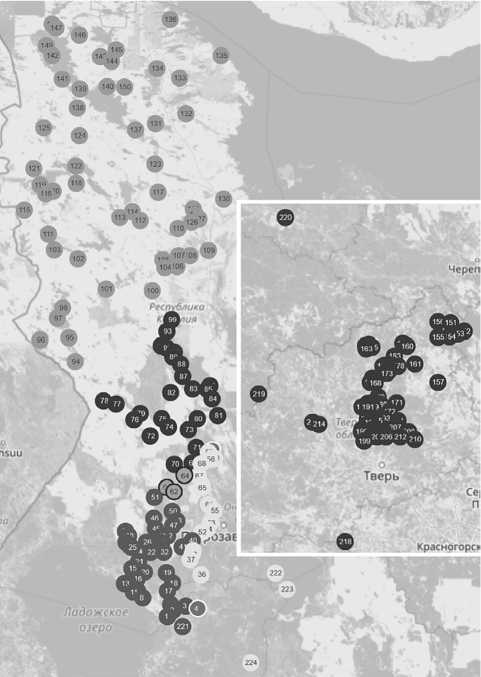

На сводной кластерной карте (рисунок), основанной на семи проведенных в ходе настоящего исследования кластеризациях, представлено шесть ареалов по анализируемому явлению:

-

1) северные собственно карельские говоры (ребольские, ругозерские и говоры, расположенные севернее, – светло-серый кластер), характеризующиеся сохранением дифтонга в позиции перед щелевым согласным s (в составе сочетаний согласных) и в третьих слогах в словоформах имен на -ise- ;

-

2) южные собственно карельские говоры (па-данские, поросозерские, мяндусельгские и говоры Центральной России – черный кластер), отличающиеся от предыдущей группы отсутствием дифтонгов в словоформах имен на -ise -. На более ранних шагах кластеризации из группы отделяются говоры Центральной России, характеризующиеся утратой дифтонгами второго компонента перед согласным s (из сочетания согласных) в глагольных формах. Аналогичная ситуация обнаруживается в формах партитива единственного числа имен на -ise- в группе говоров карельского языка Центральной России за исключением северо-восточных толмачевских го-

- воров, которые в этом отношении не отличаются от южнокарельских говоров собственно карельского наречия Карелии;

-

3) ливвиковские говоры, которые объединяет утрата дифтонгом гласного i в положении перед согласным s и перед показателем стяжен-ных глаголов, при сохранении словоформ на oi , öi (темно-серый кластер). Из группы выделяется подгруппа южных ливвиковских говоров, в которых i выпадает в косвенных падежах имен на -ise- , а уже из них подгруппа тулмозерских говоров, утрачивающих дифтонг также в начальных формах этих имен;

-

4) группа переходных говоров между второй и третьей группами (Вохтозеро (62), Сяпчезеро (63) и Титнаволок (64)), обнаруживающих черты как южнокарельских говоров собственно карельского наречия Карелии, так и северных ливвиковских говоров;

-

5) группа людиковских и вепсских говоров, демонстрирующих отсутствие дифтонгов в позиции перед согласным s (в ударных и заударных слогах), при их сохранении во всех остальных проанализированных позициях (белый кластер). В группе выделяется подгруппа южно- и средне-людиковских говоров, отличающихся употреблением трифтонгов и дифтонгов uo , yö ;

-

6) группа михайловских говоров (Устье (4), Михайловское (5) и севернолюдиковский говор Лижмозера (59)), характеризующаяся монофтонгизацией сужающихся дифтонгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования произведено семь кластеризаций, отражающих рефлексы прибалтийско-финских сужающихся дифтонгов в говорах трех наречий карельского языка, и разработана сводная кластерная карта диалектно-дифференцирующего явления, изоглоссы которой разделили карельские говоры на шесть

Сужающиеся дифтонги в говорах карельского языка (сводная кластерная карта)

Narrowing diphthongs in Karelian sub-dialects (composite cluster map)

групп: северную собственно карельскую, южную собственно карельскую, ливвиковскую, переходную между собственно карельской и ливвиков-ской, людиковскую и михайловскую. Полученные диалектные ареалы членов междиалектных соответствий в области сужающихся дифтонгов в дальнейшем будут использованы при доработке диалектной классификации карельского языка.

Список литературы Сужающиеся дифтонги в диалектной системе карельского языка

- Бубрих Д. В., Беляков А. А., Пунжина А. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: SUS, 1997. 218 c.

- Зайцева H. Г. Очерки вепсской диалектологии (лингвогеографический аспект). Петрозаводск: КарКЦ, 2016. 395 с.

- Лаанест А. Х. Ижорские диалекты: Лингвогеографическое исследование. Таллин: Валгус, 1966. 182 с.

- Муллонен И. И., Панченко О. В. Первый карельско-русский словарь и его автор афонский архимандрит Феофан. Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. 116 c.

- Mызников С. А. Карельско-вепсские заговоры Олонецкого сборника // Русские заговоры из рукописных источников XVII - первой половины XIX века. М.: Индрик, 2010. С. 286-310.

- Hовак И. П. «Глухой» и «звонкий» карельский: диалектные маркеры на кластерных картах // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 5. С. 54-63. DOI: 10.15393/uchz. art.2022.817

- Hовак И. П., Крижановская H. Б. Система восходящих дифтонгов в говорах карельского языка Карелии: сравнение методов кластеризации // Вестник угроведения. 2022. Т. 12, № 3. С. 486-496. DOI: 10.30624/2220-4156-2022-12-3-486-496

- Основы финно-угорского языкознания: прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М.: Шука, 1975. 347 c.

- Савельева H., Муллонен И., Федюнева Г. Карело-русский и коми-зырянско-русский словари-разговорники в рукописном сборнике 1668 года // Linguistica uralica. 2022, 3. S. 250-276. DOI: 10.3176/ lu.2021.4.02

- Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2008, Verkkoversio [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php (дата обращения 01.07.2023).

- Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta // Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Helsinki: SKS, 1998. S. 352-382.

- Kettunen L. Suomen murteet. Murrekartasto. Helsinki: SKS, 1940 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kettunen.fnhost.org/ (дата обращения 01.07.2023).

- Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria II. Vokaalit. Helsinki: SUS, 1950. 266 s.

- Virtaranta P. Die Dialekte des Karelischen // Советское финно-угроведение. 1972. № 8. C. 1-15.

- Zaikov P. M. Karjalan kielen murteet. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. 36 s.