Сведения о работах в Нотебурге XVII века

Автор: Дьякова Юлия Рудольфовна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Архитектурный комплекс крепости Орешек состоит из многочисленных строений разных времён, его уникальность, в том числе, и в сочетании средневековых башен с бастионами XVIII века. Известно, что бастионы Шлиссельбурга возводились по распоряжению Петра I, их строительство и облицовка камнем были закончены лишь в 1756 году, но необходимость усилить крепостную ограду бастионами осознавалась ещё в XVII веке. По мнению шведов, падение крепости под напором штурмующих войск 11 октября 1702 года явилось следствием того, что она не была укреплена по плану, предложенному Э. Дальбергом. Статья рассказывает о попытках шведов усовершенствовать древнюю русскую постройку и возвести бастионы, подробно рассматривает строительную историю, функциональные особенности и место в системе обороны капитального строения шведского периода - Королевской башни.

Крепость орешек, нотебург, шлиссельбург, бастионы, королевская башня, эрик дальберг

Короткий адрес: https://sciup.org/170173962

IDR: 170173962 | УДК: 069 | DOI: 10.34685/HI.2020.28.1.002

Текст научной статьи Сведения о работах в Нотебурге XVII века

Развитие артиллерии в XVI–XVII веках способствовало совершенствованию фортификационных строений. В Западной Европе и в России строятся крепостные ограды бастионного типа

(в России бастионы появились в XVI веке и получили название «раскатов»).

Крепость в истоке Невы, шведский Нотебург (Nöteborg, Ореховый город), стены и башни ко- торой были возведены в конце XV– нач. XVI вв., в XVII веке, по мнению её великодержавных завоевателей, также требовала укрепления и устранения некоторых недостатков. Шведский путешественник Пётр Петрей1, однако, был очень высокого мнения об обороноспособности укреплений в истоке Невы. Он писал: «Нотеборг — мощная крепость и расположена на острове, обтекаемом со всех сторон бурными потоками, никогда не замерзающими зимой и вытекающими из Ладоги и сливающимися ниже замка, образуя вместе одну реку, называемую Нева или Нюн <…>. Данный замок построен с семью мощными круглыми башнями и стена толщиной в 10 локтей сделана между каждой круглой башней <…>. Внутри стены имеется боль-верк толщиной три локтя, заполненный песком и землёй, <…> из-за потоков, обтекающих замок, нельзя ни с какой стороны укрепиться на расстоянии четырёх выстрелов стрелой из лука <…>. Если же его победят, то это может случиться либо по согласию, либо голодом, если там есть смелые люди, а не бабы.

Московит сначала <…> ежедневно нападал на ладьях и лодках и сражался со шведами. Но когда <…> большинство его людей заболели и умерли от цинги и голода, <…> ему пришлось оставить замок и передать его Эверту Горну 30 мая 1612 года <…>»2. (Фото 1).

Фото 1. Крепость Орешек. Башни Королевская, Государева и Головина. Фотография. 2019.

«История <...>» П. Петрея не может считаться достоверным историческим источником — автор недостаточно беспристрастен в своих суждениях

Фото 2. В. М. Савков. Королевская башня и Водные ворота. XVIII в.

Рисунок. 1975 год.

и сервилен в посвящении своего труда — но его свидетельство о частых вылазках «московитов» на ладьях нашло подтверждение. В 1970-х годах исследователями памятника был частично открыт ров вокруг цитадели, ранее соединявшийся с Невой аркой водных ворот, выложенной в толще северной крепостной стены. Она прикрывалась воротами и герсой и защищалась огнём бойниц Светличной башни. Ров являлся вместительной гаванью для укрытия в крепости флотилии, всегда готовой к бою. Островное положение Орешка вынуждало иметь флотилию для связи с посадом и для нападения на врага, т.е. для вылазок, которые могли делаться только на боевых ладьях, готовых неожиданно появиться. (Фото 2).

Данкаарт, ещё один сочинитель, посетивший «Московию», свидетельствует в своём «Путешествии <...>»: «<…> русские, будучи осаждёнными, идут на любые крайности, лишь бы не сдаться на милость неприятеля <…>. Господин де ла Гарди однажды пытался взять штурмом замок, называемый Копорьем, <…> но они оказали такое сопротивление несколькими металлическими пушечками, баграми, камнями и прочим, что <…> де ла Гарди вынужден был с большими потерями и ущербом снова отойти <…>»3.

Ожесточённое сопротивление не раз оказали шведам и воины Орешка.

Покорить крепость в истоке Невы шведы пытались в 1555 году, не решившись на прямую атаку острова, и в 1582-м, когда штурм не удался, несмотря на тщательную подготовку. Так, «для захвата Нотебурга применялись небольшие фортификационные сооружения, которые, судя по письму короля к Класу Окессону4 в 1581 году, должны были возводиться из дерева и земли, и которые, судя по другому письму к Понтусу де ла Гарди (письма от 11 и 13 ноября 1581 года), назывались «небольшими укреплениями и блокгаузами», которые следовало возвести на обеих сторонах реки перед Нотебургом, чтобы русские не могли спастись. <…> При войске имелись настоящие «шанцевые мастера», <…> которым в письме велено было построить у Нотебурга «укрепление из дерева и земли напротив замка по обеим сторонам Нюена», укрепление должно вмещать 300–400 солдат, а также способствовать завоеванию той части Нотебургского лёна, которая находилась «по эту сторону Невы, если мы не сможем в будущем захватить Нотебург» <…>.

После возведения укрепления перекинуть через озеро заграждение из железных звеньев для того, чтобы голодом заставить Нотебург сдаться, <…> благодаря укреплению <…> легче будет сохранить эту сторону Невы в шведской короне и легче завоевать Нотебург. Понтус также получил приказ проследить, чтобы до того, как будут предприняты военные действия, укрепление было сооружено из земли. Таким образом, король не скупился на приказания о постройке укрепления, но, несмотря на это, почти <...> ничего не было сделано до заключения перемирия5, которое воспрепятствовало проведению работ»6.

В 1612 году, после многомесячной осады, несмотря на стойкое сопротивление осаждённых, Нотебург был взят шведами. «<...> Тогда же были начаты работы по оборонительным сооружениям. Став в 1616 году комендантом Нотебурга, Арвид Тённесон получил приказ улучшить старые укрепления. Этот приказ был повторён в 1617 году, но инструменты из Швеции были посланы не ранее лета 1618 года <...>. Через год после этого было приказано привести в годное состояние стены и валы, и в 1619 году по приказу короля туда были направлены 12 пар рабочих быков и мастер-ка-менщик7. Граф Якоб де ла Гарди со своей стороны в письмах напоминал о необходимости укрепить стены Нотебурга»8.

«25 июня 1627 года из Стокгольма в Нотебург было послано 100 кирок и 100 лопат и 40 оправ к ним»9, и в 1635 году «фортификационные сооружения <...> Нотебурга в значительной мере были улучшены, по поводу чего Его Королевское Величество выразило удовольствие»10. Из отчета о зарплатной смете 1638 года видно, что немецкий кузнец получал в Нотебурге 90 далеров в год, а немецкий кладчик стен (murmästaren) 105 далеров в год11.

Активная переписка, содержащая, в основном, педантичные сведения о расходах на текущие ремонты, о мелких работах и инструкции коменданту, велась на протяжении долгого времени. Русские при этом неоднократно предпринимали дипломатические попытки вернуть Ноте-бург. Так, «на собрании государственного Совета 13 июня 1633 года Яков де ла Гарди заявил, что великий князь России предложил Мёллеру за определенную сумму получить обратно крепости в Ингерманланде»12.

Эти попытки не увенчались успехом, шведы продолжали укреплять завоёванную крепость. «В начале 1640 года Его Королевское Величество постановил: работы по укреплению Нотебурга должны проводиться под руководством Беккера <…>. Приступивший к работам в 1641 года Трай- ян Беккер сообщал, что Нотебург «в хорошем состоянии, стены и башни отремонтированы или новые. В прошлом году ледоход повредил подпо-рье, поэтому в озере следует возвести сооружение с двумя выступающими частями»13. «В конце 1642 г. Беккер <…> начал строить защитные сооружения ото льда. Комендант Нотебурга Ханс Дракс получил приказ вести работы силами гарнизона, <…> работы по защите ото льда рассчитывали закончить к концу года»14.

В июне — ноябре 1656 года Нотебург был осаждён войсками под командованием воеводы Петра Потёмкина. Крепость обстреливалась с Монашеского (Монастырского) острова. Несмотря на немногочисленность гарнизона15, предложение о сдаче комендант крепости Франс Граве отклонил. Но эта осада показала, что крепость устарела, высказывались мнения даже о том, что она была «с самого начала плохо сложенной», и, судя по плану 1659 года16, предполагалось обнести крепость бастионами и частично усилить стены и башни. (Фото 3).

Фортификационные работы, однако, шли медленно. Из плана17 Нотеборга 1680 года видно, что

Фото 3. План крепости 1659 г. (Noteborg № 2). Королевский Военный архив. Швеция (Kingl. Krigsarkivet, Sverige) Фотокопия, ГМИ СПб. На плане перед обозначенной литерой E башней «Kakosalike» (Кауккоселике, ныне Флажная) изображено насыпное укрепление (бастион). Такими укреплениями «крепость следует обнести вокруг каменной стены».

из десяти башен крепости шесть требовали ремонта. Из девяти прясел, включая и прясла цитадели, не менее пяти нуждались в починке. Ров вокруг замка и канал в центре крепости были завалены.

Осенью 1681 года Нотебург в числе других крепостей Ингерманландии инспектировал выдающийся шведский военный деятель, инженер и фортификатор Эрик Дальберг. По мнению Дальберга, Нотебург, «не ремонтировавшийся последние 30–40 лет, был в очень плохом состоянии, чтобы он совсем не разрушился, следовало немедленно начать работы»18. В своем отчёте от 18 декабря 1681 года он писал:

«Это отличное место и ключ к Ладожскому озеру <...> запущено и заброшено. Большие и высокие стены <...>, т.к. они стояли без кровли, по всей протяженности потрескались внутри и отделились одна от другой, так что они стоят под наклоном. Красивые, великолепные, сводчатые, мощные башни также частично сверху до самой земли так потрескались и полопались, что теперь это представляет большой ущерб. Но особенно одна из самых главных башен, Чёрная башня, потрескалась в различных местах сверху до самого фундамента, и её своды настолько потрескались и осели, что её нельзя спасти иначе, как разрушив всю башню и построив её заново. Легко представить себе — ценой какого риска, так как тем самым придется открыть крепость, затратить издержки и труд. Кроме того, стена между По- гребной и Церковной башнями, поскольку она не соединена хорошо, около 60 локтей19 в длину и один шириной, разделилась так, что внешняя часть стены грозит упасть в реку, а внутренняя часть может упасть внутрь крепости, поэтому её следует подпереть. Стена между Кокке и Чёрной башней, и Наместничьей башней, будучи наполовину разрушенной, точно так же как и стена у Известняковой и Церковной башен, совершенно лишилась кровли из-за бури этой весной, и теперь своды стоят под открытым небом. Крестовая башня и вышка, где сейчас хранятся порох и боеприпасы, наполовину треснула и очень вет-ха. Известняковая башня совершенно обветшала и не является пригодной. <...> У самых ворот, или входа в крепость, время от времени выбрасывали как навоз, опилки, так и помои вместе с другими нечистотами. Получилась большая и высокая гора, причиняющая крепости тем большую опасность и риск, что из этого образовалось такое место, где у врага может быть плацдарм и где он может разместиться поблизости от ворот и входа с какой-нибудь сотней людей. По моему убеждению, следует совершенно снести эту гору земли, чтобы у врага не могло быть плацдарма, и снабдить ворота и вход мощным и добротным равелином и обложенным изнутри рвом»20. Монастырский остров, по мнению Дальберга, следовало снести.

Категорическое высказывание Дальберга – «не производилось ремонтных работ» – впрочем, не соответствует ни реляции о ремонте башен, цейхгауза и т.д. в Нетеборге с 26 июля 1671 по 1681 годы, отправленной в 1681 году в Военную коллегию полковником и комендантом Якобом Спренкпур-том, ни краткому отчету А. Грелссона, К. Перссона и Поля Пунки о работах в Нотебурге в 1677–1681г., отправленному в Военную коллегию 31 декабря 1681 года. Но Дальберг требовал масштабных работ, и в результате обсуждения именно ему рекомендовалось «сделать планы укреплений Нарвы и Ниеншанца, Яму и Копорье уничтожить, заму- ровать несколько пробоин в Нотебурге, который кроме того отремонтировать»21.

Программа по укреплению Нотебурга, предложенная Дальбергом, не была выполнена полностью, «средства и прочий реквизит не позволили, чтобы всё можно было довести до совершенства», в 1695 году Дальберг писал: «<...> в старые времена Нотебург был непобедимой крепостью. Но вряд ли она смогла бы теперь выдержать атаки тех времен, так как крепость тесна, старые башни и стены ветхи, потому что они с самого начала были плохо сложены. Если Россия захочет овладеть Нотебургом, Ниеншанц в нынешнем состоянии вряд ли сможет выстоять более 24 часов, после чего Россия захватит один из лучших портов в Балтийском море и построит флот, <...> она будет властвовать на Балтийском море, отчего упаси нас Бог. Поэтому <…> следует улучшить Нотебург <…>»22.

Расходы на укрепление Нотебурга стали расти лишь в самом конце XVII века. Шведы «начали работы по строительству коммуникационных укреплений на материке, некоторых подвальных помещений в крепости и дополнительного укрепления на материке по обеим сторонам реки <...>»23. Кроме этого, шведы пытались укрепить земляными бастионами стены крепости. В 1702 году Шлиппенбах, комендант крепости, начал строить такое земляное укрепление, рассчитанное «на 12 пушек под куртиной между Церковной и Погребной башнями»24. Строительство земляных укреплений не было закончено, и шведы в дальнейшем отмечали, что Нотебург пал под ударами русской артиллерии потому, что стены его не были защищены земляными бастионами: «При подходе русских небольшой пост на маленьком острове ушел в крепость, туда были посланы другие солдаты с приказом не отступать, они были вскоре расстреляны русскими. <...> 2 октября, после отказа Шлиппенбаха сдаться, русские открыли огонь по крепостным стенам, которые не были защищены земляными укреплениями, так как 30 сентября комендант нашёл нужным разрушить начатые куртины, для которых у него не хватало рабочих. Вскоре все пушки на одной из батарей были демонтированы, потом были пробиты бреши в Церковной и Погребной башнях и в куртине между ними»25. После многочасового штурма участь крепости была решена – она сдалась на милость победителю.

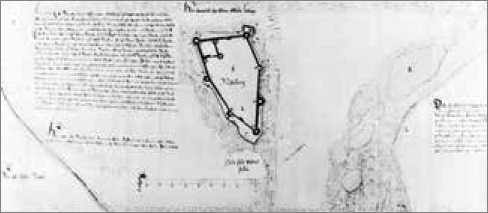

Единственное капитальное строение в Но-тебурге XVII века – это Королевская башня. В 1686–1697 годах она была заново выстроена на месте старой, русской постройки конца XV нач. –XVI в. башни, разобранной до осно-вания26. В XVII веке шведы называли башню «Schwarze»27 – Чёрной, вероятно, сохраняя прежнее русское название. Впервые о небезопасном состоянии башни упоминается в 1680 году: «её фундамент совершенно пришёл в упадок, <…>, верхний этаж осел»28. Дальберг в отчёте 18 декабря 1681 года говорит о невозможности ремонтных работ, требуя перестроить башню «ценой риска», для чего использовать камень Лопской каменолом-ни29. Замечания Дальберга учли, и в 1686–1697 годы Чёрная башня была возведена заново30. На плане Нотебурга за 1697 год дан разрез построенной башни с указанием этапов строительства по годам. В 1686–1689 гг. был сложен фундамент и первый подошвенный бой. В 1690 году строительные работы не велись. В 1691–1693 годах сделали второй ярус башни. В 1693–1695 годах – третий ярус, в 1696–1697 годах – четвертый, перекрыли его каменным сводом и возвели черепичную кровлю. В центре башни был установлен квадратный подпорный столб. (Фото 4).

В начале XVIII века, после возвращения крепости России, башни Шлиссельбургской крепости долгое время именовались по месту своего нахождения: «башня, что под флаком», «средняя, что от флаку», «уголная башня», «воротная башня», «средняя, что от воротной»31. В «Ведомости» за 1715 год о наличии пушек на башнях Королевская башня также названа по месту нахождения – «Уголная в замке».

Фото 4. Чёрная (Королевская) башня. Фрагмент чертежа Нотебурга 1697 года. Швеция. Королевский Военный архив. (Kingl. Krigsarkivet, Sverige)

Фотокопия, ГМИ СПб. На чертеже показаны этапы строительства башни по годам.

Бастион, примыкавший к башне, получил имя своего строителя – Кирилла Алексеевича На- рышкина32. Впервые «Королевской» башня названа в донесении военного инженера Н. Людвига за 1730 год: «построена оная Королевская башня снова» при «шведской короне».

Затронутая перестройками и разрушенная в годы войны башня сохранилась до нашего времени.

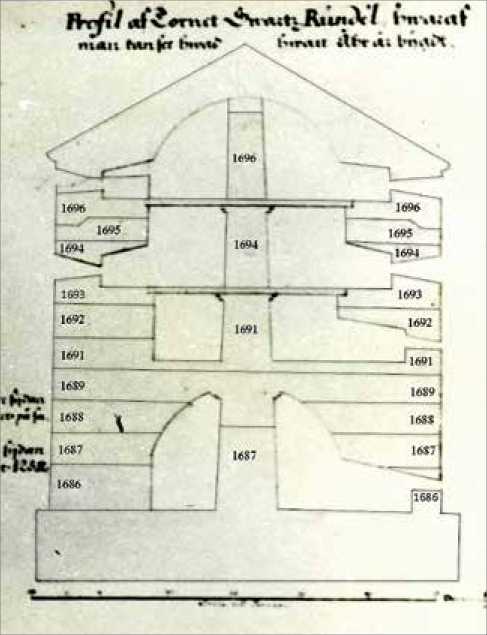

Королевская башня – круглая в плане. Её диаметр внизу равен 19.5 м. Внутренний диаметр первого яруса около 8.5 м., толщина стен у основания, как и у других башен крепости, 4.5 м. Высота башни до низа шатра составляла 16 метров. В 1702 году она уменьшилась, т.к. часть подошвенного боя была скрыта пристроенным к башне бастионом. В 1817–1819 годах «по ветхости» сломали четвёртый и часть третьего яруса33, снизив башню на 3 метра 20 см. Расположенный в центре квадратный опорный столб (размеры основания 2.88 х 2.88 м, размеры в уровне перекрытия второго яруса 2.19 х 2.19 м) проходил через все четыре яруса, значительно сужаясь кверху. В месте соприкосновения со сводом столб имеет простой карниз, состоящий из четырёх прямоугольных плит. Такой же карниз, но из пяти выпусков плит имеется в уровне перекрытия второго яруса.

Королевская башня имела четыре яруса (боя). Подошвенный бой перекрыт прочным каменным сводом. Верхние ярусы отделялись друг от друга плоскими балочными перекрытиями – мостами. Одним концом деревянные балки мостов опирались на столб, а другие заделывались в стену. Гнёзда, сохранившиеся в стенах второго яруса, позволяют сказать, что сечение балок было

0.2 х 0.4 м.34. Королевская башня – единственная из башен Орешка, имеющая каменное сводчатое перекрытие в четвёртом ярусе. Употребление сводчатых перекрытий в верхних ярусах – типично шведский прием строительства. Поверх сводов были сделаны земляные насыпи35. (Фото 5, 6).

Фото 5. Опорный столб в первом ярусе Королевской башни. Фотография. 2019 г.

В третьем ярусе башня соединялась с площадкой боевого хода стены, а по ней с другими башнями цитадели. По боевому ходу можно было пройти в камеру ближней герсы, закрывающей выход из цитадели к Ладожскому озеру. В месте соединения северного и восточного прясел в уровне боевой площадки был сделан свод для перехода с одной стены на другую.

Королевская башня, сильно выступая за плоскости крепостных стен, имела широкий круг

Фото 6. Разрез Королевской башни. 1730 г.

Чертёж, сделанный инженером Н. Людвигом к проекту перестройки.

обстрела. Она держала под прицелом берега Ладожского озера и правого протока Невы. Оси бойниц первого яруса башни направлены вдоль прилегающих северного и восточного прясел, подошвенный бой имеет две печуры с бойницами, сужающимися наружу. Из двух бойниц подошвенного боя на момент реставрации сохранилась только южная. Вторая бойница, западная, уничтоженная в годы Великой Отечественной войны, восстановлена в 1960 году по аналогии с южной36. В местах примыкания к башне крепостных стен также устроено по одной бойнице. Они защищали подходы к башне и усиливали огонь её орудий (сохранилась бойница восточной стены с боевым отверстием, равным 0.56 х 0.14 м.). Боевые камеры этих бойниц сообщаются посредством проходов с подошвенным боем башни. Из-за постройки Королевского бастиона бойницы подошвенного боя оказались на 1.5 метра ниже уровня земли, поэтому при устройстве в башне в 1735 году порохового погреба сделали лестницу для спуска на первый ярус. Остатки деревянного пола, сделанного в подошвенном бое, обнаружены при изучении башни реставраторами Специальных научно-реставрационных производственных мастерских Леноблисполкома (СНРПМ).

Для лучшего прострела пространства перед башней бойницы, расположенные в разных яру- сах, смещены по отношению друг к другу. Второй ярус башни имел 5 или 6 бойниц. Из них частично сохранились и были восстановлены в 1960-х гг. только две. Они повторяют расположение бойниц подошвенного боя. Остальные бойницы второго яруса были тщательно заложены в XVIII и XIX веках. В третьем ярусе было шесть бойниц, рассчитанных на обстрел по периметру37. Изнутри бойницы закрывались деревянными ставнями с засовами. В четвертом ярусе башни размещались бойницы для стрелков.

Вход в башню находится в северном прясле на уровне земли, со стороны малого двора цитадели38.

Важной отличительной особенностью башни является отсутствие винтовой внутренней лестницы для перемещения на верхние ярусы в месте примыкания к башне прясел39. На разрезе башни 1730 года указана наружная деревянная лестница, соединяющая боевой ход с четвертым ярусом башни. Т. к. передвижение по наружным лестницам во время боя было весьма опасным, то, возможно, для попадания в верхние ярусы служили деревянные лестницы, проходившие через люки в перекрытии. Приставная лестница могла быть в любой момент поднята вверх, в случае прорыва врага башня становилась самостоятельной крепость. В каменном своде над подошвенным боем такой люк не обна-ружен40, благодаря этому достигается полная изоляция первого яруса от верхней части сооружения.

Кровля башни, как скоропортящийся элемент часто менялась. В 1697 году башня была покрыта конусообразным шатром41. Во время пожара 1702 года он не сгорел, возможно, потому, что башня была покрыта черепицей, которую шведы часто использовали в строительстве.

В 30-х годах XVIII века на башне вновь появился высокий деревянный шатёр. Он завершался тонким шпилем с перекладиной, на которой подвешена эмблема в виде замка. В 1801 году вместо деревянной была сделана железная кровля42. В литературе упоминается, что до понижения стен в начале XIX века Королевская башня служила своеобразным маяком для избегания Ка-реджинской и Железницкой мелей43 Ладоги. При реставрации в 1960 году башня ошибочно перекрыта 16-гранным 12-метровым шатром, аналогичным шатрам новгородских башен XV века.

Стены башни сложены из крупных блоков известняка на известковом растворе, облицовка состояла из известковой тёсаной плиты. При проведении натурных исследований была открыта старая облицовка, отличающаяся более крупными размерами камней охристо-красноватым цветом. Облицовка башни полностью заменена при реставрации 1960 года.

Стены крепились коваными металлическими связями, проходящими сквозь толщину стен и заканчивающимися анкерами, связи расположены в объёме башни радиально. Этот приём крепления характерен для строительной техники шведов. Фундамент башни сложен из двух слоёв валунов на известковом растворе.

В годы Великой Отечественной войны Королевская башня была одним из центральных пунктов обороны, она служила позицией для орудий 409-й батареи Балтийского флота. Башня получила большие разрушения, был почти полностью утрачен третий ярус, от которого сохранились лишь нижние площадки печур, разрушены бойницы второго яруса и облицовка стен.

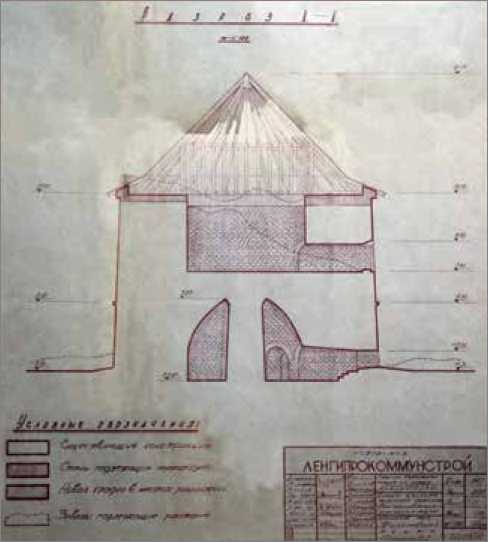

В 1956 году институт Ленгипрокоммунстрой разработал предварительные проектные предложения по объектам первой очереди восстановления Шлиссельбургской крепости. Архитекторское решение по восстановлению и реконструкции Королевской башни предполагало расчистку завалов, перекладку повреждённых стен, восстановление боевых печур с бойницами, восстановление разрушенной облицовки фасадов, новую кладку разрушенных на уровне второго яруса стен, устройство крыши по дощатым стропилам и кровли из оцинкованного железа по обрешётке. Полы на ярусах предполагалось сделать цементными. Для попадания на первый ярус предусматривалась каменная лестница со стороны малого двора цитадели, отсюда же на второй ярус проектировалась наружная металлическая лестница.

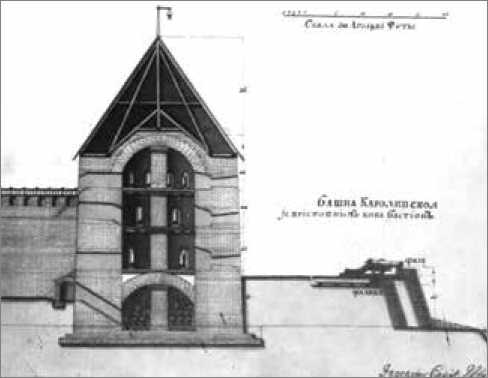

В 1960 году Королевская башня была восстановлена Специальными научно-реставрационными производственными мастерскими Лено-блисполкома. Это было первым восстановленным сооружением архитектурного ансамбля. (Фото 7, фото на обложке).

Королевская башня, жемчужина каменного ожерелья крепости на Ореховом острове, украшение её архитектурного ансамбля, всегда производит на гостей музея44 особое впечатление, восхищая своей строгой мощью. Акустические эффекты помещения первого яруса башни, где столь чудесно распространяются тихие звуки, создают ощущение общения с небом, и это является источником слухов о том, что в каменной толще

Фото 7. Королевская башня. Проектные предложения к восстановлению

Чертёж. 1956 г. Архитектурная мастерская № 2, Ленгипро-коммунстрой (руководитель мастерской архитектор Дьяконов Ю. А., главный архитектор проекта Евлахов И. А.).

стен и свода Королевской башни древними строителями были заложены глиняные кувшины разных размеров, и эти своеобразные акустические резонаторы придают звукам торжественность и строгость, нежность и утонченность, и будто из глубин истории музыкой звучит: «В том городе шведы строили изрядно великую башню каменную по нынешнее 1701 лето…»

Список литературы Сведения о работах в Нотебурге XVII века

- Кирпичников А. Н. Древний Орешек. Л., 1980.

- Пушкарев И. Краткое историческо-статистическое описание Санкт-Петербургской губернии. СПб., 1845.

- Petrejus Petrus. Regni Muschovitici sciographia. Stockholm, 1614-615. (ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма. Перевод: С. Г. Халипов).

- Danckaert, I. Reyse, ofte Voyagie, gedaen door Moscovien ofte Ruslandt etc. Dordrecht, 1652 / Adriaen van Nispen. Verscheyde voyagien, ofte Reysen. ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма (Перевод: С. Г. Халипов).

- Munthe, L. Kongl. fortifikationens historia. T. I. Stockholm, 1902. (ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма. Перевод: С. Г. Халипов).

- Munthe, L. Kongl. fortifikationens historia. T. II. Stockholm, 1906. (ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма и РГА- ДА. Перевод: С. Г. Халипов).

- Munthe, L. Kongl. fortifikationens historia. T. III A. Stockholm, 1907. (ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма. Перевод: С. Г. Халипов).

- Munthe, L. Kongl. fortifikationens historia. T. III B. Stockholm, 1909. (ГМИ СПб. Архив крепости Орешек. Папка № 25/4. Переводы документов из Королевского архива Стокгольма. Перевод: С. Г. Халипов).