Свидетели перемен: произведения первобытного искусства Восточной и Центральной Европы во время максимума позднеледниковья

Автор: Гаврилов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются произведения искусства стоянок Восточной и Центральной Европы, существовавших в период позднеледниковья. Проведены иконографический и стилистический анализы графических изображений, вырезанных на бивнях из стоянок Костёнки 11 (слой Е), Оболонье, Киево-Кирилловская, а также мелкой пластики, найденной при раскопках памятников замятнинской археологической культуры, Мезинской и Межиричской стоянок, стоянок Пятра Нимц 1, Пшедмости и Виллендорф II. Показана культурная связь между искусством среднего и позднего верхнего палеолита Центра Русской равнины, а также Центральной Европы в области современных Австрии, Румынии и юго-восточной Чехии.

Верхний палеолит, граветт, эпиграветт, эпиориньяк, искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/143182478

IDR: 143182478 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.7-26

Текст научной статьи Свидетели перемен: произведения первобытного искусства Восточной и Центральной Европы во время максимума позднеледниковья

Время, когда в позднеледниковье существовали максимально суровые климатические условия2, относится к наименее изученным периодам верхнего палеолита Восточной Европы. До сих пор на этой территории известно мало

-

1 Исследование проведено в рамках выполнения НИР по теме «Развитие материальной культуры в каменном веке на территории Русской равнины и Кавказа: общие тенденции и локальные проявления» (№ НИОКТР 122011200271-7)».

-

2 Так называемый позднеледниковый максимум (Late Glacial Maximum, LGM) датируется достаточно широко в пределах кислородно-изотопной стадии MIS 2 ( Clark et al. , 2009), однако наиболее суровые природные условия приходятся на отрезок времени между 20 и 18 тыс. л. н., согласно имеющимся некалиброванным радиоуглеродным датам.

археологических памятников, которые можно было бы отнести к данному хронологическому отрезку, несмотря на длительную историю изучения верхнего палеолита в Российской империи / СССР / постсоветских Российской Федерации и Украине. На Русской (Восточно-Европейской) равнине большая часть стоянок этого периода известна на юге и юго-западе, в Северном Причерноморье и Приазовье, а также в бассейне р. Днестр, тогда как в центральных районах их буквально единицы. Это обстоятельство объясняется в большинстве случаев депопуляцией, вызванной резким ухудшением природно-климатических условий для жизни охотников и собирателей перигляциальной зоны Европы ( Klein et al. , 2021). Предполагается даже полный отток населения – носителей культурных традиций граветта, и повторная колонизация этих земель их условными «потомками» уже после окончания позднеледникового максимума (LGM), когда в бассейне Десны и Среднего Поднепровья появились памятники эпиграветта ( Чабай и др. , 2020). В качестве дополнительных аргументов в пользу этой точки зрения ее сторонниками приводятся следующие факты: 1) хронологический разрыв (хиатус) между стоянками средней и поздней поры верхнего палеолита, который зафиксирован имеющимся массивом радиоуглеродных дат указанных стоянок; 2) отличия между каменными индустриями памятников граветта и эпиграветта, относящихся к средней и поздней поре верхнего палеолита, которые проявляются, прежде всего, в технологии первичного раскалывания и категориальном наборе предметов со вторичной обработкой.

Проблема, однако, состоит в том, что на территории Восточно-Европейской равнины известны стоянки, занимающие промежуточное хронологическое положение между памятниками граветта и эпиграветта и относящиеся на основании имеющихся радиоуглеродных дат к климатическому минимуму периода LGM ( Гаврилов , 2023). Они занимают положение между граветтом и эпиграветтом и отличаются как от первых, так и от вторых по некоторым характеристикам каменных индустрий. Наиболее общей чертой среди них является отсутствие в инвентаре этих стоянок пластинок и микропластинок с притупленным краем, а также серийность нуклевидных резцов и скребков, часть из которых, вероятно, следует относить к нуклеусам. Классическим примером, иллюстрирующим данную ситуацию, являются стоянки Северного Причерноморья и Приазовья, относимые к так называемому эпиориньяку с остриями сагайдакско-муралов-ского типа, которые рассматриваются как результат деятельности пришлого населения ( Demidenko et al. , 2018; 2019).

Казалось бы, логично таким же образом оценивать и причины появления стоянок приледниковой зоны Восточной Европы, близких по времени памятникам степной зоны. Однако подобной ясности в оценках специфики материальной культуры стоянок Среднего Поднепровья и Подонья, датируемых временем между 20 и 18 тыс. л. н., в литературе, им посвященной, нет. Главными «возмутителями спокойствия» выступают Оболонье и Костёнки 11 (слой Iа). Особенности их каменных индустрий, как и в случае с южными синхронными стоянками, не позволяют включать их ни в круг памятников граветта, ни относить к эпиграветтским стоянкам. Костёнки 11 (сл. Iа) относится к замятнинской археологической культуре ( Бессуднов , 2019), особенности каменного инвентаря которой позволяют сопоставлять ее с эпиориньякскими стоянками ( Лисицын,

Дудин , 2019). Оболонье оценивается Д. В. Ступаком и соавторами как памятник, близкий к эпиориньяку ( Ступак и др. , 2014). С. Ю. Демиденко считает возможным включить материальную культуру этой стоянки в круг восточноевропейского мадлена ( Demidenko , 2020). При этом картина, которая вырисовывается при анализе произведений искусства стоянок Оболонье и Костёнки 11 (сл. Iа) представляется более сложной по сравнению с предположением о кратковременной миграции инокультурного населения на опустевшую в период LGM территорию приледниковой зоны. Исследователи этих памятников обратили внимание на очевидные аналогии в искусстве этих памятников с искусством восточноевропейского эпиграветта в первом случае ( Ступак, Хлопачев , 2014) и граветта – во втором ( Ахметгалеева, Дудин , 2017). Более того, анализ типологических характеристик каменных индустрий этих стоянок показывает, что, несмотря на специфику их кремневого инвентаря, среди приемов вторичной обработки и некоторых категорий орудий также имеются точки соприкосновения с каменными индустриями стоянок иного культурного облика, в данном случае – эпиграветтских ( Гаврилов , 2023).

Материалы и обсуждение

Учитывая актуальную проблематику изучения верхнего палеолита Центра Русской равнины и Восточной Европы, вполне закономерным является поиск в материальной культуре стоянок позднеледниковья произведений искусства, которые позволяют провести связи между памятниками, относящимися к среднему и позднему периодам верхнепалеолитической эпохи. Обращение к опубликованным материалам как восточноевропейских, так и западноевропейских стоянок показывает, что подобные произведения искусства есть, несмотря на то, что их по-прежнему немного. Это изделия из кости, бивня и камня; мелкая пластика и графика, найденные в разные годы при раскопках стоянок Костёнки 11 (сл. Iа), Костёнки 2, Оболо-нье, Кирилловская, а также стоянки Пятра Нимц 1 (сл. II) (рис. 1).

Произведения искусства из раскопок стоянок замятнинской археологической культуры. Замятнинская археологическая культура была выделена в 1970 г. Г. П. Григорьевым ( Григорьев , 1970). В настоящее время в нее включают такие стоянки Костёнковско-Борщёвского района как Костёнки 2, 3, 10, 11 (сл. Iа), 19 и 21 (сл. I и II). Имеющиеся радиоуглеродные даты определяют время существования этой группы памятников отрезком примерно от 21,5 до 18 тыс. л. н. ( Бессуднов , 2019). Немногочисленные произведения искусства были обнаружены при раскопках стоянок Костёнки 2 и Костёнки 11 (сл. Iа).

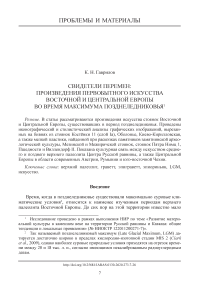

В Костёнках 2 в ходе раскопок, проводившихся под руководством П. И. Бо-рисковского в 1953 г., была найдена стержневидная антропоморфная статуэтка высотой 9 см, вырезанная из рога оленя ( Борисковский, Дмитриева , 1982; Верхний палеолит..., 2016. С. 140) (рис. 2: 1 ). Статуэтка изображает вертикально стоящую человеческую фигуру. Выраженных признаков пола нет. Вероятно, первоначально статуэтка была длиннее, так как ее верхний конец в области головы обломан. Область груди и живота переданы одним объемом, изображения рук отсутствуют. Область ног изображена в виде нерасчлененного плоского в сечении объема со скругленными внизу очертаниями, занимающего немногим

Рис. 1. Карта расположения верхнепалеолитических стоянок, упоминаемых в статье, на территории Европы

1 – Зарайск; 2 – Костёнки 1 (сл. 1), Костёнки 2, 3, 10, 11 (сл. Iа), 19, 21, Борщёво 2; 3 – Ав-деево; 4 – Хотылёво 2; 5 – Оболонье; 6 – Кирилловская; 7 – Пятра Нимц 1; 8 – Виллендорф II; 9 – Барма Гранде; 10 – Межиричи; 11 – Пршедмости; 12 – Павлов I, Дольни Вестонице I; 13 – Мезин менее половины от общей сохранившейся длины статуэтки. Фигурка не орнаментирована.

Статуэтка из Костёнок 2 может быть сопоставлена с орнаментированным бивневым стержнем из Костёнок 1 (сл. I) (рис. 2: 6 ), на что обратил внимание Г. А. Хлопачев (Верхний палеолит…, 2016. С. 281). Сочетание нерасчлененного объема груди и живота с уплощенным нерасчлененным объемом области ног статуэтки идентично морфологии орнаментированного стержня. Отличия состоят в отсутствии у стержня изображения головы и наличии на его поверхности украшения в виде двух орнаментальных зон, состоящих, сверху вниз, из пяти и четырех полос, идущих поперек округлой части стержня. Внутри полос располагается рельефный зигзаг, образованный вертикальными клиновидными насечками, нанесенными со смещенным интервалом поперек горизонтальным прорезанным линиям. Очень показательно, что аналогичный орнамент был использован для украшения стержневидной антропоморфной статуэтки

Рис. 2. Мелкая пластика из раскопок стоянок замятнинской археологической культуры ( 1, 4 ) и восточноевропейского граветта ( 2, 3, 5–7 )

1 – Костёнки 2 (по: Верхний палеолит…, 2016); 2 – Хотылёво 2 (по: Гаврилов , 2008); 3 – Зарайск (по: Амирханов и др ., 2009); 4 – Костёнки 11 (сл. 1а) (по: Ахметгалеева, Дудин , 2017); 5 – Авдеево (по: Gvozdover , 1995); 6 – Костёнки 1 (сл. I) (по: Верхний палеолит…, 2016); 7 – Хотылёво 2 (по: Гаврилов и др ., 2022)

из бивня обитателями стоянки Хотылёво 2 (рис. 2: 7 ), хронологически близкой стоянке Костёнки 1 (сл. I) и относящейся вместе с нею к группе памятников восточноевропейского позднего граветта. Интересно, что хотылёвская статуэтка, так же как и фигурка из Костёнок 2, сломана в области головы и, вероятно, была частью более крупного предмета ( Гаврилов и др ., 2022).

Исследования нового комплекса стоянки Костёнки 11 (сл. Iа) дали не менее выразительный материал ( Ахметгалеева, Дудин , 2017). Среди находок стоит отметить имитацию метаподия животного, изготовленную из кости (рис. 2: 4 ). Поделки – имитации костей животных, вырезанные из бивня мамонта, найдены при раскопках восточнограветтских стоянок Хотылёво 2, Зарайск А и Авдеево (рис. 2: 2–5 ), причем в Авдеево ( Gvozdover , 1995) и Зарайске ( Амирханов, Лев , 2009) были найдены, как и в Костёнках 11 (сл. Iа), имитации именно метаподий животных. Это специфическая категория изделий, зафиксированная в материальной культуре граветтских памятников приледниковой зоны Восточной Европы и являющаяся, по мнению Х. А. Амирханова и С. Ю. Льва, материализацией

магических действий, связанных с охотничьей традицией отпазначивания ( Амирханов, Лев , 2009. С. 337).

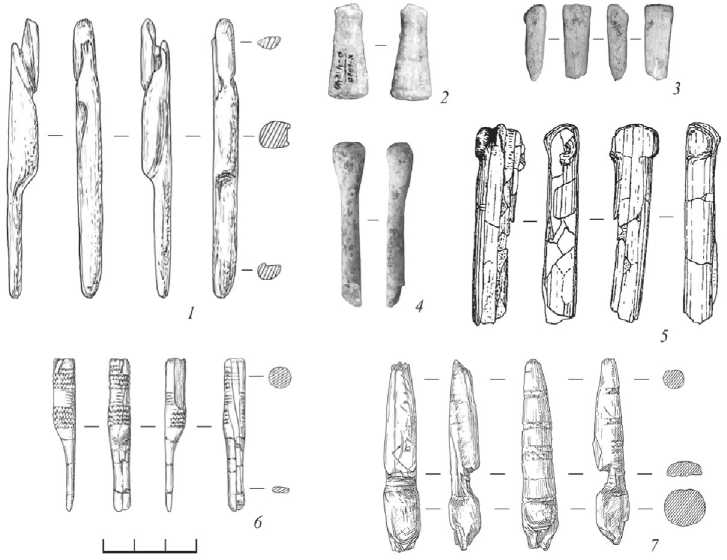

Помимо имитации метаподия животного при раскопках стоянки Костён-ки 11 (сл. Iа) были найдены два предмета еще одной категории, которая может рассматриваться в качестве типичной для материальной культуры восточноевропейских стоянок граветта, точнее – для памятников костёнковско-авдеевской археологической культуры. К ним относятся орнаментированные мотыги из бивня мамонта (рис. 3: 1, 3 ). Орудия этой категории были найдены при раскопках всех опорных памятников костёнковско-авдеевской археологической культуры: Костёнки 1 (сл. I) ( Ефименко , 1958), Авдеево ( Gvozdover , 1995) и Зарайск А ( Амирханов , 2000; Амирханов и др ., 2009). Бивневые мотыги из Костёнок (напр., рис. 3: 5, 6 ) и Авдеево украшены сложным геометрическим орнаментом. Показательно, что в Костёнковско-Борщёвском районе орудия этой категории, но уже изготовленные из рога, были найдены при раскопках эпиграветтской стоянки Борщёво 2 ( Ефименко, Борисковский , 1953; Верхний палеолит…, 2016. С. 265). И в этом последнем случае мотыги были также украшены орнаментом. Однако орнаменты на мотыгах, происходящих из раскопок этих стоянок, существенно отличаются друг от друга. Они отражают их принадлежность либо к кругу гра-веттских памятников (Костёнки 1 и Авдеево), либо демонстрируют сходство с искусством памятников эпиграветта Центра Русской равнины (Борщёво 2), а именно сетчатого орнамента, характерного для стоянок тимоновско-юдинов-ской археологической культуры.

Изображения, вырезанные на поверхности мотыг стоянки Костёнки 11 (сл. Iа), также специфичны ( Ахметгалеева, Дудин , 2017). Они не образуют сложно организованные орнаменты.

В одном случае графическая композиция представлена не связанными между собой линиями и штрихами, расположенными довольно хаотично. Исключениями в этом рисунке могут быть зигзагообразно-волнистый узор, образованный тремя прорезанными линиями, и типичный «женский знак» в виде изогнутого овала, заштрихованного внутри параллельными и слабоизогнутыми линиями. Такого рода знаки распространены в искусстве европейского верхнего палеолита, начиная со времени появления ориньяка. Скульптурные же аналогии этому знаку были найдены П. П. Ефименко при раскопках стоянки Костёнки 1 (сл. I) ( Ефименко , 1958; Верхний палеолит…, 2016. С. 125, 126).

Графическая композиция, вырезанная на поверхности второй мотыги, имеет более регулярный характер. Она состоит из прямых полос, составленных из параллельных линий, сгруппированных по две, четыре, пять и семь. Из-за значительных утрат общий рисунок не читается, однако в одном месте линии образуют фигуру равностороннего треугольника.

Рис. 3 (с. 12). Орнаментированные мотыги из бивня ( 1, 3, 5, 6 ) и рога ( 7 ) из раскопок стоянок Костёнковско-Борщёвского района

1–4 – мотыги из раскопок стоянки Костёнки 11 (сл. Iа) и прорисовки орнаментальных композиций, вырезанных на их поверхности (по: Ахметгалеева, Дудин , 2017); 5, 6 – мотыги из раскопок стоянки Костёнки 1 (сл. I) (по: Ефименко , 1958); 7 – мотыга из раскопок стоянки Борщёво 2 (по: Верхний палеолит…, 2016)

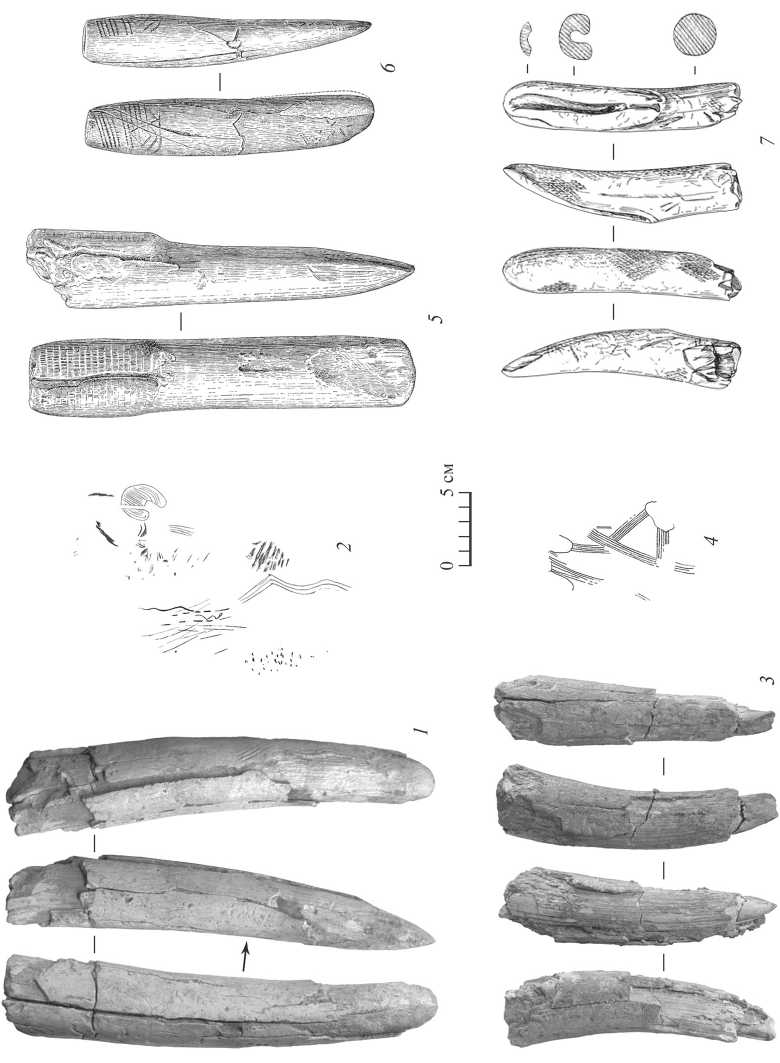

Орнаментированный бивень мамонта из раскопок стоянки Оболонье (рис. 4: 1, 3 ).

Стоянка Оболонье (Черниговская обл. Украины) была случайно открыта в 2010 г. при обустройстве водной скважины для местной школы на самой высокой точке мыса, образованного при впадении в Десну реки Быстрица ( Ступак и др ., 2014. С. 9).

Для этого памятника опубликованы две радиоуглеродные даты по трубчатым костям мамонта: SPb-442: 15200+/-200 BP и Ох-28035: 20730+/-120 BP (Там же. С. 15). По мнению исследователей, вторая дата является предпочтительной, поскольку ее значение более соответствует ориньякоидному характеру каменной индустрии. К тому же, дата Ох-28035 была получена по образцу, найденному непосредственно в раскопе. Однако кость мамонта, по которой была получена дата SPb-442, была найдена в ходе хозяйственных работ, во время которых и был обнаружен орнаментированный бивень мамонта. Рабочие на месте закладки скважины наткнулись на кости мамонта и среди них обнаружили несколько бивней, один из которых был украшен графическими рисунками. Кроме того, следует учитывать факт залегания археологического материала (костей) на разных глубинах, отмеченный Ю. Н. Грибченко (Там же. С. 13. Рис. 5). По этой причине, до получения более представительной серии радиоуглеродных дат, окончательно отбрасывать более молодое определение не следует, но предпочтительной, действительно, выглядит дата Ох-28035.

Орнаментированный бивень из Оболонья имеет в длину по внешнему изгибу 55,5 см. Его дистальный конец сломан, по-видимому, рабочими при извлечении из подкопа в стену скважины. Проксимальный конец образован поперечным сломом, сделанным в древности ( Ступак, Хлопачев , 2014. С. 131). По заключению Г. А. Хлопачева, значительная часть изображений была нанесена на поверхность бивня, когда он находился в результате вымачивания в размягченном состоянии. Такой прием подготовки бивня перед его обработкой характерен для эпиграветтских памятников приледниковой зоны Восточно-Европейской равнины (Там же. С. 132). Конкретные особенности техники строгания поверхности бивня имеют, по мнению исследователя, аналогии среди ориньякских стоянок Западной Европы ( Ступак, Хлопачев , 2014).

Д. В. Ступак и Г. А. Хлопачев выделяют на поверхности орнаментированного бивня из Оболонья одиннадцать визуально разделяемых объектов (рис. 4: 1, 3 ). Подробное их описание дано в соответствующей публикации (Там же), поэтому ограничимся их кратким перечислением по номерам, присвоенным этим изображениям исследователями стоянки. К ним относятся следующие образы:

-

1) удлиненная, слегка зауженная в средней части фигура восьмеркообразной формы; поверхность внутри контура украшена в верхней части косыми короткими насечками, в нижней половине – пятью рядами V-образных шевронов;

-

2– 4) фигуры различных очертаний, внутренняя поверхность которых заполнена косыми короткими насечками; по мнению исследователей стоянки, они изображают шкуры животных, положенных мехом наружу;

-

5) удлиненная фигура, имеющая с четвертой общую верхнюю линию контура; в верхней части фигура имеет конусовидное очертание, внизу – округлое, с выступом и примыкающим «хвостом» в виде замкнутого петлевидного

Рис. 4. Орнаментированные бивни из раскопок стоянок Оболонье и Кирилловская и возможные аналогии некоторым изображениям, вырезанных на их поверхности

1, 3 - орнаментированный бивень из раскопок стоянки Оболонье и прорисовка вырезанной на его поверхности композиции (по: Ступак, Хлопачев , 2014); 2 - «фаллическая» статуэтка из раскопок Мезинской стоянки (по: Абрамова , 1962); 4, 5 - орнаментированный бивень из раскопок стоянки Кирилловская и прорисовка вырезанной на его поверхности композиции (по: Яковлева , 2013); 6 - диск из песчаника с выгравированным изображением зверя, Костёнки 21 (сл. III) (по: Палеолит Костёнковско-Борщевского района..., 1982); 7 - прорисовка рисунка, вырезанного на поверхности бивневой «чуринги» из раскопок Межиричской стоянки (по: Marshack , 1979)

контура; нижняя половина внутренней поверхности украшена косыми насечками, аналогичными тем, которые украшают внутреннее пространство фигур № 2–4;

-

6) изображение, образованное двумя длинными, слабо волнистыми линиями, образующими общий контур фигуры и соединенными сверху короткой косой прямой линией, внизу между ними также расположена прямая косо прочерченная линия, которая, однако, не соединяет полностью длинные линии контура; по мнению Д. В. Ступака и Г. А. Хлопачева, данная фигура являет собой стилизованное изображение человека в профиль, без головы;

-

7) дугообразно изогнутая линия с подтреугольным наконечником; по мнению авторов, своими очертаниями напоминает посох;

-

8) удлиненная прямая линия с листовидными головками на обоих концах, примыкает к фигуре № 7;

-

9) фигура, изображающая, по мнению Д. В. Ступака и Г. А. Хлопачева, змею с двумя хвостами и одной головой;

-

10) две тонкие линии с нанесенными поперек них короткими насечками;

-

11) несколько тонких неглубоких линий, прорезанных без видимой системы в их расположении.

По справедливому мнению Д. В. Ступака и Г. А. Хлопачева, фигура № 1 напоминает развертку одного из типов статуэток Мезинской стоянки (рис. 4: 2 ). Действительно, так называемые фаллические фигурки могут рассматриваться в качестве скульптурной аналогии этому изображению. Сходство между ними усиливается и тем, что этот тип статуэток в Мезине так же украшен рядами V-образных шевронов. Интерпретация фигуры № 1 выглядит убедительно, ее сходство с мезинскими фигурками не вызывает сомнений.

Остальные фигуры оценивать сложнее. Тем не менее представляется сомнительным рассматривать объекты № 2–4 как изображения шкур животных. Такой взгляд, очевидно, определяется современными ассоциациями, а не поиском аналогий среди графических и скульптурных образов верхнепалеолитического искусства Европы. В данном случае авторы публикации отошли от методического принципа оценки визуальных образов, нанесенных на бивень из Оболонья, которые они применяли при оценке иных изображений.

Общий контур фигуры № 2 – подковообразный, напоминает вытянутый изогнутый овал. По общему очертанию это тот же «женский знак», подобный вырезанному на одной из мотыг стоянки Костёнки 11 (сл. Iа), но более вытянутый и, соответственно, более похожий на «женские знаки» раннего верхнего палеолита Западной Европы. Косые насечки, украшающие его внутреннее пространство, организованы в ряды, которые в свою очередь располагаются вдоль всей фигуры с небольшим наклоном по отношению к ее длинной оси. Их ориентировка близка ориентировке длинных линий, при помощи которых заштрихована подковообразная фигура на мотыге из Костёнок 11 (сл. Iа). Возможно, что и фигура № 4 может быть некими условным знаком, близким по своей семантике фигуре № 2. По крайней мере очертания фигуры № 4, представляющие собой полуовал, близки очертаниям нижней половины фигуры № 2.

Показательно также, что косые насечки, заполняющие пространство фигур № 3–5, сгруппированы в параллельные ряды, т. е. – таким же образом, как и во втором знаке. Однако контур фигуры № 3 отличен от контура фигур № 2 и 4. Он, с одной стороны, может быть сопоставлен, учитывая интерпретацию фигуры № 1, с профильным изображением мезинских «птичек» – условных женских фигурок из бивня мамонта. С другой стороны, общие очертания третьего изображения напоминают обобщенный контур фигуры № 5, данный в зеркальном отображении и повернутый «конусовидным» окончанием вниз.

В свою очередь, фигура № 5 может рассматриваться как контурный рисунок животного. Правая граница в таком случае изображает линию спины, «конусовидный» верх – область шеи, без детального изображения головы, низ – это изображение крупа, задней ноги и хвоста. Графические профильные рисунки животных в искусстве верхнего палеолита на территории Русской равнины буквально единичны и представлены тремя изображениями: рисунком мамонта, вырезанным на бивне, из раскопок стоянки Зарайск А ( Амирханов, Лев , 2009. С. 332–335) и двумя профильными рисунками животных (мамонт и, вероятно, копытное), найденными при раскопках третьего культурного слоя стоянки Костёнки 21 (рис. 4). Одно из них может рассматриваться в качестве аналогии изображению на бивне из Оболонья. Разница в характере прорезанных линий объясняется тем, что в Костёнках 21 (сл. III) в качестве основы использовался песчаник, а также тем, что поверхность бивня из Оболонья была размягчена перед нанесением изображений, что способствовало прорезанию/продавливанию линий плавных очертаний.

Орнаментированный бивень мамонта из раскопок стоянки Кирилловская (рис. 4) .

Киево-Кирилловская (Кирилловская) стоянка открыта в 1893 г. В. В. Хвой-ко и раскапывалась им совместно с В. Б. Антоновичем и П. Я. Армашевским в 1894–1897, 1899 и 1900 гг. Орнаментированный бивень был обнаружен в нижнем культурном слое ( Хвойко , 1903) и представлен проксимальной частью длиной 30 см. По своим размерам он сопоставим с мотыгами, перечисленными выше. По мнению Л. А. Яковлевой, кирилловский бивень мог использоваться как землекопное орудие ( Яковлева , 2013. С. 240). Следы от продолжительной работы, оставшиеся на поверхности и конце бивня, отмечал П. И. Борисковский ( Борисковский , 1953. С. 168, 169).

Подробное описание графических изображений, разделенное на девять взаимосвязанных частей, опубликовано Л. А. Яковлевой ( Яковлева , 2013. С. 240– 245). В отличие от бивня из Оболонья, изобразительная композиция, нанесенная на поверхность Кирилловского бивня, организована вокруг одного общего мотива. Этот мотив представлен двумя длинными линиями, образующими сложный зигзаг и волнообразный рисунок. Часть полей, образованных их изгибами, заполнена поперечно расположенными параллельными линиями, слабоволнистыми или изогнутыми. В свою очередь, часть этих линий имеет примыкающие к ним короткие поперечные насечки. В композицию также входит ряд параллельных прямых и зигзагообразных линий с такими же насечками, а также линии без насечек, прорезанные в виде низкого зигзага (одна линия) и волнообразного ритмичного узора (две линии). Имеются также ряды более коротких прорезанных линий, как двойных, так и одинарных. Кроме того, Л. А. Яковлева, вслед за В. В. Хвойко, выделяет графическое изображение птицы (рис. 4: 5 (1) )

и черепахи (рис. 4: 5 (3) ) и дополняет его профильным изображением головы мамонта (рис. 4: 5 (2) ).

Видеть в этих комбинациях изображения животных стало историографической традицией. О том, что на бивне мамонта из Кирилловской, вероятно, вырезаны профили птицы и черепахи, вслед за В. В. Хвойко ( Линниченко, Хвойко , 1901), писали П. П. Ефименко ( Ефименко , 1938. С. 549) и П. И. Борисковский ( Борисковский , 1953. С. 169). И в данном случае, методически, интерпретация базируется на современных ассоциациях, а не на имеющийся корпус графических изображений верхнего палеолита Европы.

Линия, которая очерчивает, по мнению Л. А. Яковлевой, голову мамонта, является частью более длинной волнообразной линии, объединяющей всю композицию. Она никак не отделена от остальных частей этого рисунка, и ее рассмотрение в качестве самостоятельного образа представляется сомнительным. Поверх этого поля нанесен знак угловатых очертаний П-образной формы с конусовидными ножками, обращенными острыми окончаниями вниз. Традиционно эта фигура рассматривается как изображение головы птицы на тонкой шее с длинным клювом. Внутри контура этой фигуры, в верхней ее части, нанесен поперечный ряд коротких вертикальных параллельных насечек. Правая нижняя часть фигуры заштрихована короткими косыми подпараллельными насечками, сгруппированными в два ряда, расположенными вдоль границ контура изображения. В левой части фигуры, у ее границы посередине, нанесен знак в виде двояковыпуклой линзы и примыкающей к ее нижнему концу короткой насечки в виде V-образного шеврона. Считается, что этот знак изображает глаз птицы. Подобные изображения птиц не известны в искусстве верхнего палеолита Европы, хотя орнитоморфные образы присутствуют как в мелкой пластике, так и среди наскальных рисунков. По этой причине существующая интерпретация данного изображения вызывает сомнения. Между тем, данному изображению имеется вполне очевидная аналогия, которая давно и хорошо известна, и представлена графическими П-образ-ными рисунками на поверхности знаменитой межиричской «чуринги» (рис. 4: 7 (1‒4) ). Разница между ними только в пропорциях и в сочетании межиричских знаков с заштрихованными овалами. Традиционно эти знаки интерпретируются как изображения жилищ, однако и эта точка зрения повторяет ту же методическую ошибку, которая вызвана современными ассоциациями исследователей, не опирающихся на корпус известных верхнепалеолитических образов. П-образ-ные знаки могут быть интерпретированы как геометризованные изображения так называемых рогатых овалов, относящихся, так же как и подковообразные изображения, к разновидности «женских знаков» ( Гаврилов , 2009), о чем в свое время убедительно писал А. Д. Столяр ( Столяр , 1972; 1985. С. 237–257).

Изображение так называемой черепахи еще более сомнительно. Оно фактически распадается на несколько элементов, которые в настоящее время трудно интерпретировать из-за недостатка сравнительного материала. Можно только указать на некоторое сходство линии с петлевидным окончанием, которое принято считать изображением ласты и нижней половины головы черепахи, с фигурами № 7 и 8 на Оболоньевском бивне. Кроме того, фигура, которая рассматривается как изображение панциря черепахи, по внешнему контуру и пропорциям близка фигуре № 6 бивня из Оболонья, в зеркальном отображении.

Женская скульптура из раскопок стоянки Пятра Нимц 1 (слой ІІ).

Верхнепалеолитический памятник Пятра Нимц 1 (Нямец в традиционной русской транскрипции) расположен в долине р. Быстрица в Восточной Румынии, неподалеку от одноименного города. Сама стоянка содержит два верхнепалеолитических культурных слоя, относящихся ко времени, которое соответствует поздней поре верхнего палеолита. Радиоуглеродные даты культурных слоев представлены в табл. 1.

Таблица 1. Радиоуглеродные даты стоянки Пятра Нимц 1 (по: Nițu et al. , 2023)

|

Глубина, см |

к. слой |

Материал |

Лаборатория |

Возраст, л. н. (некал.) |

Возраст (кал., вероятность – 95,4 %) |

|

250 |

I |

Кость |

Beta 531207 |

16,080 ± 50 |

19,580‒19,225 |

|

250 |

I |

Зуб |

ROAMS 1289.33 |

16,225 ± 60 |

19,825‒19,390 |

|

250 |

I |

Зуб |

Beta 531208 |

16,560 ± 50 |

20,171‒19,773 |

|

290 |

II |

Кость |

Beta 531209 |

16,410 ± 50 |

20,005‒19,602 |

|

290 |

II |

Зуб |

RoAMS 1291.33 |

16,422 ± 63 |

20,027‒19,601 |

|

290 |

II |

Уголь |

RoAMS 1293.33 |

16,423 ± 86 |

20,056‒19,575 |

|

290 |

II |

Кость |

RoAMS 1290.33 |

16,477 ± 62 |

20,082‒19,646 |

|

290 |

II |

Уголь |

Beta 531211 |

17,040 ± 50 |

20,732‒20,361 |

|

290 |

II |

Уголь |

Beta 545811 |

17,130 ± 50 |

20,856‒20,486 |

|

290 |

II |

Уголь |

RoAMS 1292.33 |

17,174 ± 92 |

20,987‒20,469 |

|

290 |

II |

Уголь |

Beta 531210 |

17,190 ± 50 |

20,925‒20,554 |

В нижнем культурном слое II, на участке рядом со следами кострища, была найдена женская статуэтка. По мнению исследователей стоянки, этот культурный слой датируется около 17 000 некал. л. н., т. е. относится ко времени, наступившему непосредственно после окончания периода LGM. Показательно, что каменная индустрия слоя II характеризуется обилием отщепов, сериями коротких узких пластин и полным отсутствием пластинок и микропластин с притупленным краем ( Nițu et al. , 2023. P. 8).

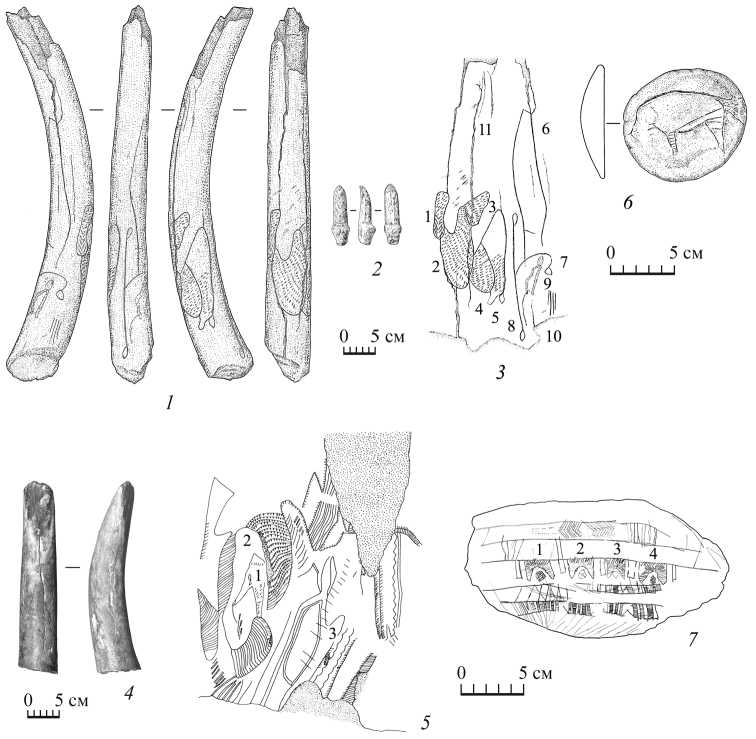

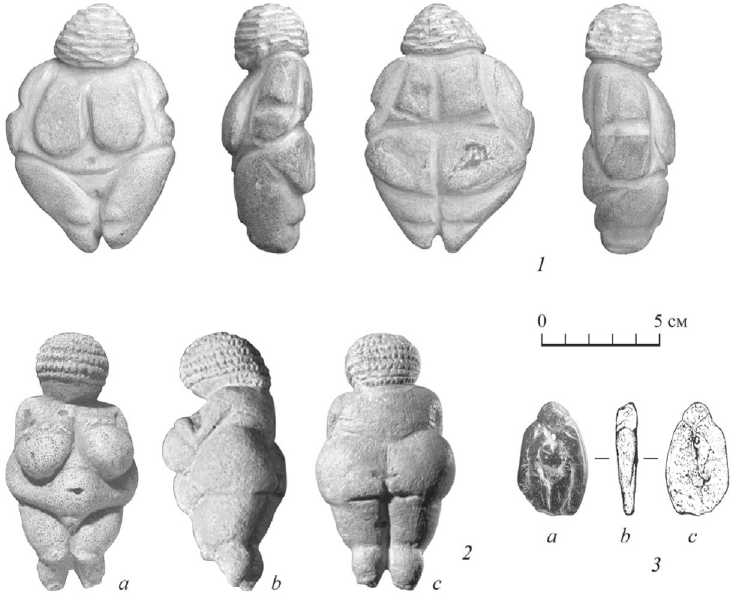

Сама статуэтка очень примечательна (рис. 5: 1 ). Она изготовлена из небольшой плоской гальки песчаника подовальной формы. Ее размеры: 9,9 × 6,9 × 3,6 см ( Nițu et al. , 2023. P. 10). В области шеи, вульвы, а также на спине фигурки зафиксированы следы минеральной краски красного цвета. Голова не имеет изображения лица и полностью декорирована горизонтальными короткими и достаточно глубокими выемками, которые образуют при взгляде сверху спиралевидный орнамент. Форма головы спереди и сзади имеет подтреугольную форму. В целом, очертания статуэтки в этих проекциях вписываются в двояковыпуклую линзу.

Рис. 5. Женские статуэтки из раскопок стоянок

Пятра Нимц 1, сл. II, Виллендорф II и Барма Гранде (3)

1 – Пятра Нимц 1, сл. II (по: Nițu et al., 2023); 2 – Виллендорф II, (a по: Soffer et al., 2000; b, c по: ; 3 – Барма Гранде (a по: Rau et al., 2009; b, c по: White, Bisson, 1998).

Руки в локтевой области также имеют выемки. Длинные и широкие выемки на спине, обозначающие жировые складки, образуют Х-образную фигуру, которая пересекается вертикальной выемкой на спине. Глубокая вертикальная выемка разделяет ягодицы и продолжает визуально линию вертикальной выемки спины. Груди крупные, но уплощенные. Живот отделен от вульвы и ног поперечной глубокой выемкой, однако не строго горизонтальной, а волнистой, подчеркивающей анатомические особенности женской фигуры. Пупок выделен глубокой круглой выемкой. Вульва показана рельефно, натуралистично. На ногах рельефно выделены колени, голени разъединены, сзади участок подколенного сгиба подчеркнут широкими выемками, визуально образующими слабоизогнутую книзу линию. Ягодицы отделены от бедер изогнутой широкой выемкой, которая повторяет очертания подколенных выемок. Ступни не обозначены, ноги спереди и сзади имеют треугольное завершение. Фигурка слегка асимметрична, ее правый бок более выпуклый по сравнению с левым.

Женская статуэтка из Пятра Нимц 1 имеет прямую аналогию со знаменитой Виллендорфской Венерой (рис. 5: 2 ). Однако сходство между статуэтками из Румынии и Австрии только иконографическое. Обе они изображают один тип женского образа, отличительной особенностью которого является голова, полностью украшенная спиралевидным орнаментом, без изображения лицевого отдела. Этот иконографический тип отличается от другого, представленного в европейском искусстве позднего граветта статуэтками, у которых объемно переданы черты лица, а также изображены прически, при помощи ритмично расположенных на голове узких и глубоких прорезанных прямых линий. Самостоятельность этих типов подтверждается тем, что они зафиксированы в одном контексте, а именно в комплексе произведений искусства стоянки Авдеево. В искусстве зарубежной Европы этот тип представлен женскими головками из Барма Гранде: «негроид» ( White, Bisson , 1998. Fig. 1. P. 97), и Брассемпуи: «дама в капюшоне» ( White , 2006. Fig. 11. P. 269).

Стилистически же румынская статуэтка отличается от виллендорфской. Она менее реалистична и более декоративна. Исследователи стоянки Пятра Нимц 1 считают, что особенности этой фигурки могут быть объяснены тем, что для ее изготовления была использована плоская речная галька ( Nițu et al. , 2023). Но более верным представляется иное объяснение: мастер, изготовивший статуэтку, специально подобрал такую гальку, которая подходила для изображения того образа, который вышел из его рук. В пользу этой точки зрения свидетельствует факт наличия среди женских статуэток стоянки Барма Гранде (северо-запад Италии) фигурки так называемой монашки, изготовленной из плоской гальки подовальных очертаний (рис. 5: 3 ). Стилистически, а также иконографически она отличается от статуэтки из Пятра Нимц 1. Тем не менее их сближает сам факт изготовления женской скульптуры на плоской речной гальке. Кроме того, их внешний контур, несмотря на всю разницу в размерах, сходен: статуэтка из Барма Гранде, как и фигурка из Пятра Нимц 1, может быть вписана в двояковыпуклую линзу.

К сожалению, у нас нет исчерпывающих данных о возрасте статуэтки из Барма Гранде. Точка зрения М. Биссона и соавторов о том, что все женские статуэтки, найденные при раскопках этого памятника археологии, должны быть отнесены к позднему верхнему палеолиту ( Bisson et al. , 1996), представляется неверной. Ей противоречат данные о характере каменной индустрии верхнепалеолитических слоев и культурной стратиграфии стоянки, приведенные в статье Ж. Оноратини и соавторов ( Onoratini et al. , 2012), которые показывают, что обнаруженные в Барма Гранде культурные слои относились к ориньяку, раннему, развитому и позднему граветту, а также раннему и позднему эпиграветту.

Стилистический анализ всей серии статуэток из Барма Гранде еще предстоит провести, но уже сейчас, даже при беглом взгляде на весь корпус представленных произведений искусства из раскопок этого памятника (White, Bisson, 1998), можно выдвинуть гипотезу, что они относятся к разным периодам верхнего палеолита. К такому предположению подводят два наблюдения. Во-первых, чрезвычайное стилистическое разнообразие статуэток. Во-вторых, наличие среди женской скульптуры из Барма Гранде таких, которые по своему внешнему облику имеют явные аналогии среди антропоморфной пластики развитого граветта Центральной и Восточной Европы и среди женских изображений позднего верхнего палеолита. К первым необходимо отнести статуэтку из желтого стеатита, ко вторым – фигурку из бивня в красной охре. Однако уверенно судить о том, являются ли очертания уплощенных статуэток из Пятра Нимц 1 и Барма Гранде признаком, однозначно связанным с определенным периодом развития верхнепалеолитической женской скульптуры, пока преждевременно.

Выводы

Категории изделий из кости и бивня, найденные при раскопках таких стоянок как Костёнки 2, Костёнки 11 (сл. Iа), Оболонье, Киево-Кирилловская, свидетельствуют о сохранении в материальной культуре граветтских традиций. «Женские знаки» на мотыге из Костёнок 11 (сл. Iа), на бивне из Оболонья, волнообразный мотив с поперечной штриховкой полей на Кирилловском бивне – все они имеют аналогии среди произведений искусства восточно- и центральноевропейского граветта. В этой связи важно подчеркнуть сходство между волнообразным мотивом с поперечной штриховкой, нанесенным на бивень из Кирилловской, и орнаментом на ребре из стоянки Пшедмости I ( Oliva , 2015. P. 81). В то же время на обоих орнаментированных бивнях, Оболоньевском и Кирилловском, выделяются знаки, которые могут быть сопоставлены с условными женскими изображениями более поздних, эпиграветтских, стоянок: Мезинской и Межиричской, расположенных буквально поблизости. По-видимому, первым, кто выдвинул идею о связи орнамента Кирилловского бивня с искусством Пшедмости, с одной стороны, и орнаментов более поздних стоянок, в частности – Мезина, был П. П. Ефименко ( Ефименко , 1938. С. 550). В своих выводах он опирался на общую сложность и абстрактный характер графической композиции, вырезанной на поверхности бивня из Кирилловской стоянки, сравнивая ее с изображением женщины на бивне из стоянки Пшедмости I и орнаментами мезинских фигурок, однако не сопоставлял его с волнообразным орнаментом на ребре из Пшедмо-сти. Межиричская стоянка была открыта значительно позже, поэтому вывод П. П. Ефименко, сделанный во многом интуитивно, не получил дальнейшего развития в работах отечественных специалистов.

В свою очередь, обнаружение в 2019 г. при раскопках стоянки Пятра Нимц 1 женской статуэтки не является просто находкой одной из теперь уже достаточно многочисленных скульптурных изображений верхнего палеолита. Ее стилистические и иконографические особенности убедительно свидетельствуют в пользу культурной преемственности на территории Восточных Карпат между средним (развитый граветт) и поздним верхним палеолитом (эпиграветт).

Семантическая нагруженность женских знаков и условных изображений, а также антропоморфной скульптуры в ряду рассмотренных произведений первобытного искусства дает основания для гипотезы о том, что на территории Центральной и Восточной Европы прослеживается прямая преемственность в духовной культуре населения верхнего палеолита, жившего во время MIS2. В центральных районах Русской равнины она фиксируется преимущественно в графике, реже – в скульптуре, при этом в изображениях сохраняются стилистические черты, характерные как для среднего и позднего верхнего палеолита, так и для переходного между ними периода LGM.

Эти произведения искусства – своеобразные свидетели перемен, происходивших в культуре первобытных сообществ в течение длительной истории в условиях позднеледниковья.

Список литературы Свидетели перемен: произведения первобытного искусства Восточной и Центральной Европы во время максимума позднеледниковья

- Абрамова З. А., 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 86 с. (САИ; вып. А4-3.).

- Амирханов X. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.

- Амирханов X. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н., 2009. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.: Палеограф. 466 с.

- Амирханов X. А., Лев С. Ю., 2009. Произведения палеолитического искусства стоянки Зарайск А // Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005 / Ред. Х. А. Амирханов. М.: Палеограф. С. 289-339.

- Ахметгалеева Н. Б., Дудин А. Е., 2017. Новые произведения искусства с верхнепалеолитической стоянки Костёнки 11, 1А культурный слой: технологический анализ и предварительные трасологические наблюдения // Каменный век и начало эпохи раннего металла. Технология изготовления и функции костяных изделий в древних культурах Евразии. Казань. С. 31-54. (Археология евразийских степей; 2.).