Свидетельства древнейших музыкальных традиций в археологии Сибири (начальная стадия верхнего палеолита)

Автор: Лбова Людмила Валентиновна, Волков Павел Владимирович, Кожевникова Дарья Валерьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Музыкальная деятельность является одной из важных составляющих знакового поведения, характеризующего комплекс культуры человека современного физического типа. Вопрос генезиса и эволюции музыкального творчества, его ранних этапов и распространения музыкальной культуры является дискуссионным в современной археологической литературе. Открытие серии костяных флейт и свистков в раннеориньякских комплексах Европы указывает на существование устойчивых музыкальных традиций уже около 40 тыс. л. н. В археологических коллекциях Сибири, датированных ранней порой верхнего палеолита, находки таких инструментов являются уникальными. Результаты исследования данных изделий свидетельствуют о наличии музыкальных традиций у людей в начале верхнего палеолита, раскрывают сложный и многогранный процесс становления и развития культуры человека современного физического типа в Северной Азии.

Западное забайкалье, верхний палеолит, начальная стадия, знаковое поведение, музыкальное творчество, флейта

Короткий адрес: https://sciup.org/14737289

IDR: 14737289 | УДК: 903.

Текст научной статьи Свидетельства древнейших музыкальных традиций в археологии Сибири (начальная стадия верхнего палеолита)

Первые признаки музыкального поведе ния , становления музыкальных традиций в палеолитическом обществе и определение среди находок древнейших музыкальных инструментов в отечественной археологи ческой практике являются темами прак тически неразработанными . Музыкальное поведение , музыкальные традиции и ис пользование музыкальных инструментов не являются синонимами , и , весьма вероятно , что поведение , которое мы можем признать как музыкальное , существовало задолго до появления и сохранения его следов в архео логической летописи .

Археологической общественности представлены аргументы о существовании музыкальных способностей у ранних форм Homo, в том числе и у неандертальцев [D’Errico et al., 1988; Кожевникова, 2009], но большинство исследователей склонны скептически относиться к этому факту. Открытие серии костяных флейт и свистков в раннеориньякских комплексах Европы (в Бельгии, Франции, Австрии, на юго-за- паде Германии), имеющих стратиграфическое подтверждение и серию абсолютных дат, указывает на существование устойчивых музыкальных традиций в Европе на рубеже 40 тыс. л. н. [Bolus, Conard, 2009; Conard et al., 2009; D’Errico et al., 2003].

В общей сложности количество находок в Евразии , интерпретируемых как музы кальные инструменты , и в первую очередь , флейты и свистки , ударные , трещотки , иде офоны и т . п ., составляет более 230 единиц . Это « Мезинский музыкальный комплекс » на Украине , « неандертальская флейта » из пещеры Дивья Бабе (Divje Babe) в Словении , флейты из Гейссенклестерле (Geissenklöster-le), Холе Фельс (Hohle Fells), Фогельхерд (Vogelherd) в Германии , трещотки и удар ные инструменты в Костенках I, идиофоны мадленского времени из провинции Дор донь во Франции и иные известные « архео - логизированные » древнейшие проявления музыкального творчества .

Несмотря на ряд дискуссионных проблем , уже сегодня на материалах ранней стадии

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 5: Археология и этнография © Л. В. Лбова, П. В. Волков, Д. В. Кожевникова, 2010

верхнего палеолита в Северной и Централь ной Азии можно достаточно уверенно гово рить о проявлении поведенческого комплек са человека современного физического типа с практически полным набором признаков [ М ellars, 2005]. В этом контексте находки музыкальных инструментов дополняют сложную картину становления и развития возможных коммуникаций современного человека на этапе становления его культуры . Особый интерес представляют как сами предметы , археологический контекст нахо док ( горизонты обитания , структуры куль турного слоя , особенности размещения и т . д .), так и технологии их изготовления . В частности , при раскопках комплекса Хо - тык в Западном Забайкалье [ Лбова , 2000; Лбова , Резанов и др ., 2003] был обнаружен фрагмент изделия , которое имеет полные аналогии c музыкальными инструмента ми из европейских раннеориньякских ком плексов .

Для технологического анализа изделий потребовалось его микроскопическое исследование на оборудовании трасологической лаборатории ИАЭТ СО РАН. При общем обследовании применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном анализе дополнительно использовался специализированный микроскоп МСПЭ-1 с панкратическим зумом от 19 до 95 крат. Макросъемка производилась фотокамерой Pentax WR-43 при освещении объекта по волоконно-оптическим жгутам. Для сравнительного анализа следов на артефакте привлекались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов. В работе использована терминология, применяемая при экспериментально-трасологических и экспериментальнотехнологических исследованиях [Волков, 1999]. В результате на артефактах выявлены как следы производства, так и следы утилизации изделия, в связи с чем важно осветить и археологический контекст находки.

Исследованный нами многослойный ком плекс Хотык расположен в бассейне р . Уда ( Западное Забайкалье ), на правом притоке первого порядка – р . Она . Объект изучался в 1998–2005 гг . [ Лбова , 2000; Лбова , Резанов и др ., 2003; Лбова и др ., 2002]. Описываемая ниже находка приурочена к комплексу ар тефактов уровня залегания 3, расположен ного в средней части разреза , представлен ного лессовидными супесями и суглинками и датированного в целом каргинским вре менем ( от 25 до 60 тыс . л . н .). Даты по раз резу стратиграфически выдержаны и могут быть оценены как вполне корректные ( см . табл .). Непосредственно культурные остатки 3- го уровня вмещены в серовато - коричне вую супесь , при высыхании пылеватую , с редким включением дресвы , мелкого щебня и глыб камня . В нижней части слоя наблю даются ленты черного гумусированного ма териала , почти горизонтальные , протяжен ностью до 70 см , толщиной 2–3 см . К описанным лентам и приурочены арте факты и фауна 3- го уровня [ Лбова , Резанов и др ., 2003].

Коллекции артефактов 3- го уровня де монстрируют определенные различия по тех нико - типологическим показателям в сравне нии с вышележащими и нижележащими уровнями . Основой индустрии является техника параллельного расщепления ( под призматические ядрища , плоскостные нук леусы с переходом на дополнительный фронт на торце , крупные удлиненные пла стины , как основной продукт раскалывания ). Эта технология близка по своим особенно стям пластинчатым индустриям начала верхнего палеолита Центральной Азии .

Орудийный набор характеризуется соче танием среднепалеолитических типов ору дий , с довольно высоким индексом мустьер -

Абсолютные даты культурного слоя 3 местонахождения Хотык

|

Дата , л . н . |

Лабораторный код |

Публикация |

|

2 8770 ± 245 32 700 ± 1 400 |

СО АН -5082 AA-60266 |

Лбова , Резанов и др ., 2003; |

|

38 200 ± 2 800 |

AA-60267 |

Kuzmin et al., 2006 |

|

35 100 ± 1 500 |

AA-60613 |

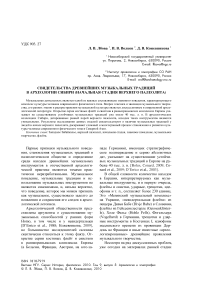

Рис . 1 . Общий вид фрагмента флейты (длина изделия 45 мм)

ских форм (скребел различных модификаций, остроконечников) и верхнепалеолитических типов орудий (резцы, концевые скребки, долотовидные орудия, проколки) с представительной зубчато-выемчатой группой изделий – своеобразными остриями и остроконечниками, находящими близкие параллели в других хронологически близких индустриях Центральной Азии. В орудийном наборе комплекса уровня 3 Хотыкского местонахождения преобладают варианты обушковых ножей и остроконечников (более одной трети орудийных форм), острийные снятия, типологически близкие к леваллуа с фасетированными площадками; наблюдается наличие зубчатых и выемчатых орудий, единичны резцы и проколки. Практически во всех случаях на артефактах отсутствует карбонатная корочка, что отличает их от находок комплекса второго уровня.

Планиграфически горизонт обитания вы ражается в виде скоплений артефактов с четкими границами либо приуроченных к различным структурным элементам ( камен ным конструкциям ). Большой интерес пред ставляет ситуация , зафиксированная в рас копе 2, в контексте которой и обнаружен описываемый ниже предмет . Скопление ар тефактов и костного материала сопровожда лось пятнами разного цвета , большим коли чеством гематитовой слюдки , обычной слюды и дымчатого кварца . Среди предме тов , обнаруженных в скоплении , выделены остроконечники ( целые и сломанные ), скребла , нуклеусы , предметы неутилитарно го назначения ( подвески , бусины , фрагмен ты кольца из камня ) [ Лбова , 2009]. Восточ нее , в 2 м от этой зоны , раскопом была выявлена иная оригинальная ситуация , ко торая может быть обозначена как « захоро нение костей животных ». Намеренное парциальное захоронение носорога было осуществлено в кладке из небольших плит с засыпкой охрой , сопровождалось изделиями из цветной яшмы , кварца , кости и бусина ми - подвесками . Передняя конечность носо рога изначально была уложена на довольно большую горизонтальную плиту и впослед ствии обложена небольшими плитками . Ря дом , в 0,5 м восточнее , была обнаружена лопатка бизона с вырезанным « женским знаком ». В описанном случае очевиден ре зультат ритуального поведения , возможно , связанного с продуцирующими обрядами [ Там же ].

Описываемый ниже предмет был обна ружен в скоплении с неутилитарными предметами . Он представляет собой обло мок птичьей кости ( возможно , лебедя – определение И . Мликовского , устная кон сультация ). Длина предмета 4,5 см , диаметр не более 0,7 см ( кость имеет легкое уплоще ние ). В средней части предмета было наме ренно выполнено отверстие подпрямо угольной формы ( рис . 1). Трасологический анализ показал , что на артефакте выявлены как следы производства , так и следы утили зации изделия . В частности установлено , что рассматриваемый артефакт представля ет собой только фрагмент изначально более крупного изделия , поскольку хорошо заметны следы излома на одном конце предмета .

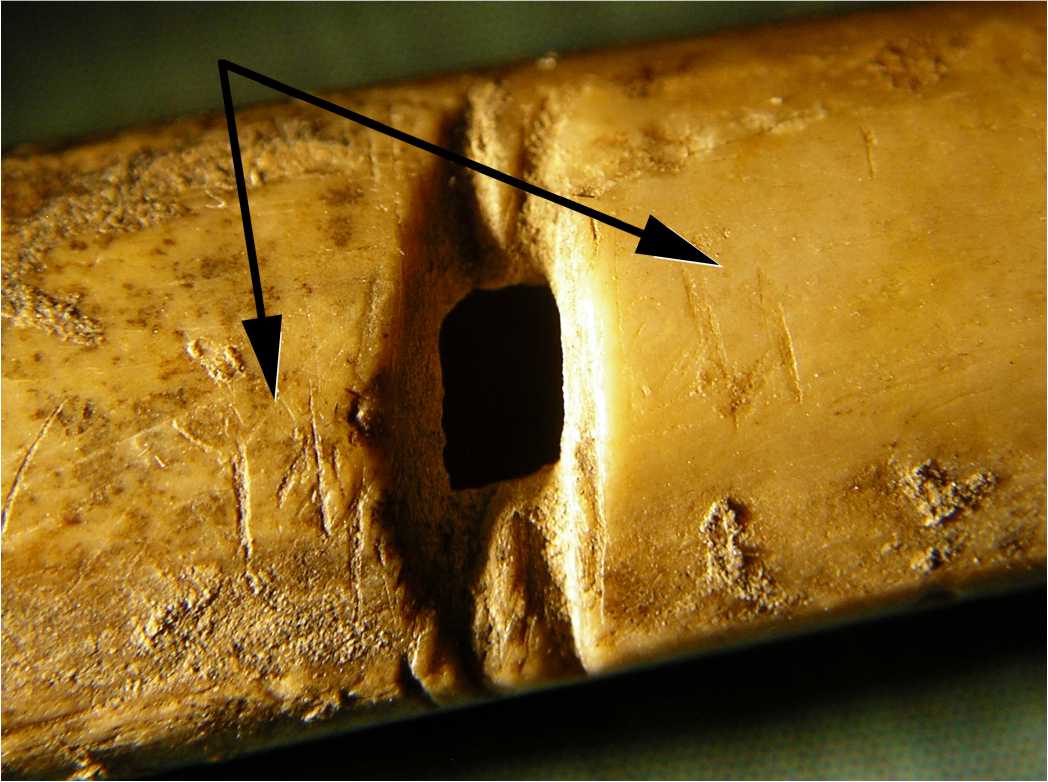

На основе изучения следов воздействия на поверхность изделия можно сделать уве ренное предположение , что образование отверстия производилось в несколько эта пов . Изначально было сделано два парал лельных углубления в виде каналов , кото рые привели к прободению кости ; в качестве обрабатывающего инструмента использовалась пила [ Волков , 1999] с воз вратно - поступательным рабочим ходом . Ве роятно , вслед за этим было произведено формообразование подпрямоугольного от верстия . Для этого использовался инстру мент с узким режущим рабочим краем . По следующим и завершающим этапом работы с изделием в зоне отверстия являлась раз вальцовка каналов пропиливания с помо щью строгального ножа . Движение обраба тывающего инструмента в данном случае являлось односторонне направленным вдоль своей длинной оси и с некоторым наклоном плоскости предполагаемого ножа в сторону отверстия изделия . В качестве предвари тельного результата обследования можно отметить и две группы рисок , расположен ных справа и слева от отверстия , которые , предположительно , можно интерпретиро вать как разметочные маркеры , наносив шиеся на артефакт при его изготовлении ( рис . 2).

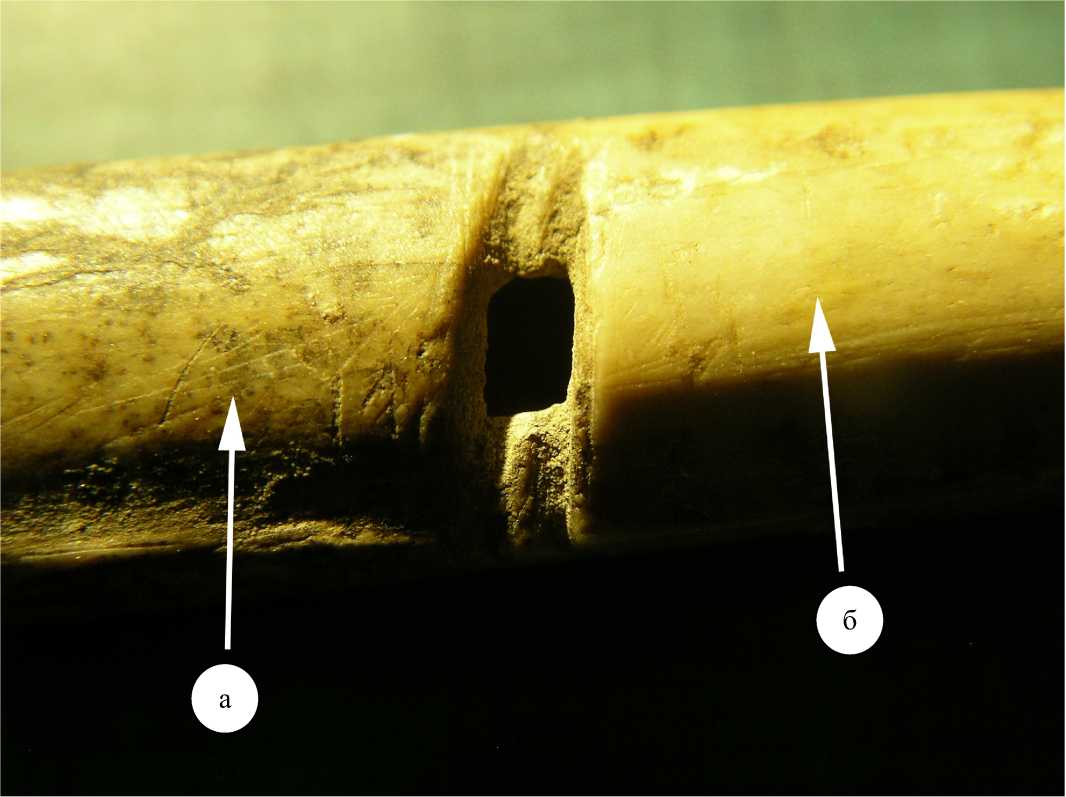

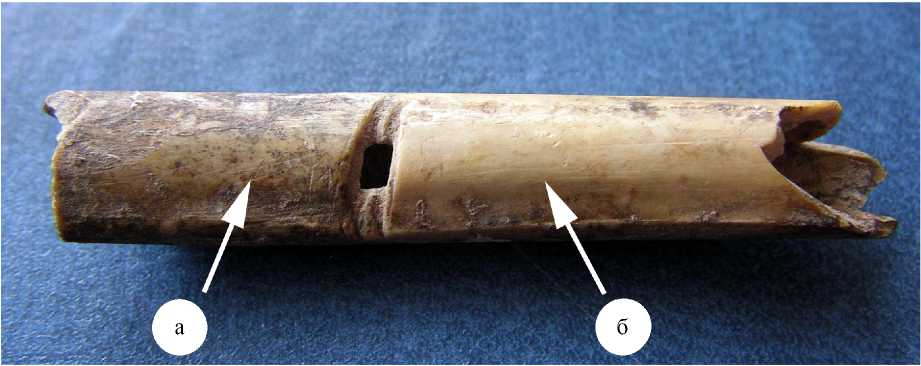

На поверхности изучаемого предмета выявлены линейные микроследы , образо вавшиеся , вероятно , от абразивных частиц . Такого рода царапины определены как сле ды утилизации , не носящие формообразую щего характера для изучаемого изделия . Помимо этого , на поверхности изделия вы явлены и следы заполировки . Так , на участ ке а поверхность кости имеет естественный , слегка « шероховатый » характер , на участ ке b ( рис . 3, 4) прослеживается заглажен - ность ( заполировка ), образующаяся обычно от длительного контакта кости с « мягким органическим материалом », возможно , от контакта с кожей руки человека . Такого же рода заглаженность наблюдается и на бор тах углубления канала пропила в зоне от верстия ( см . рис . 3).

Уникальность представленных материалов и их археологический контекст не вызывают сомнения специалистов. Основную проблему в данной ситуации представляет вопрос датировок. В условиях специфики отложений, носящих делювиальный характер, и частичной переотложенности слоя, при наличии дат, полученных в различных лабораториях, мы не имеем точной хронологической позиции предмета. В любом случае присутствует разброс дат от 28 до 38 тыс. л. н. (последние датировки). Следует лишь отметить, что полученные в лаборатории Аризонского университета датировки более компактны и указывают на предел 32–38 тыс. л. н., что хорошо коррелируется с палеопедологическими и палинологическими характеристиками, определяющими культуровмещающий горизонт в пределах эпизода потепления каргинского интерстадиала [Лбова, Резанов и др., 2003; Kuzmin et al., 2006].

Хотыкская находка довольно уверенно идентифицируется как фрагмент флейты , которую можно считать древнейшим музы кальным инструментом , обнаруженным на территории Сибири . Практически полные аналогии обнаруживаются в материалах раннеориньякских слоев Холе Фельс и Фо - гельферд в Юго - Западной Германии ( Шва бия ) [Bolus, Conard, 2009; Conard et al., 2009]. Так , в пещере Холе Фельс (Hohle Fels) флейты из птичьих костей и мамонтового бивня найдены в слое , возраст которого со ставляет от 35–36 до 44 тыс . лет ( по мнению автора раскопок – Н . Конарда , наиболее ве роятный возраст составляет около 40 тыс . л . н .). Флейта , вырезанная из лучевой кости белоголового сипа , была найдена в 2008 г . Длина сохранившейся части 21,8 см , диа метр 8 мм . У флейты пять отверстий для пальцев и два глубоких V- образных выреза на одном конце . Противоположный конец инструмента ( длиной несколько сантимет ров ) не сохранился . Исследователи , по ана логии с более поздними палеолитическими флейтами , предполагают , что из инструмен та можно было извлечь не менее пяти нот . В том же слое были найдены и небольшие фрагменты двух других флейт , выточенных из мамонтового бивня . Установлен процесс их изготовления . Так , вначале вырезалась заготовка , которая затем разделялась вдоль на две половинки , в каждой из которых вы тачивали желобок ; затем обе половинки склеивали [Conard et al., 2009].

Близки по морфологии флейты из двух локтевых костей лебедя , обнаруженные в пещере Гайссенклестерле (Geissenklösterle) в Германии ( около 36 800 л . н .). На одной из костей сохранилось 3 отверстия с расстоя нием между ними в 30–40 мм ; по крайней

Рис. 2 . Разметочные маркеры, наносившиеся на артефакт при его изготовлении (макросъемка, б/м)

Рис. 3 . Естественная поверхность ( а ) и следы заполировки (б) на поверхности изделия (макросъемка, б/м)

Рис . 4 . Естественная поверхность изделия ( а ) и следы заполировки ( б ) (общий вид; макросъемка, б/м)

мере , два отверстия имеют коническую форму [Kunej, Turk, 2000]; первоначальная длина составляла 18–19 см , но сохранился лишь обломок длиной в 12 см . Второй обра зец имеет одно отверстие .

Ранее в ориньякских отложениях юго западной Германии уже было найдено не сколько обломков флейт из птичьих костей и мамонтового бивня . В общей сложности , вместе с новыми находками , описаны фраг менты четырех « птичьих » и четырех « ма монтовых » флейт . Ценность новых находок состоит , прежде всего , в том , что они имеют более точную стратиграфическую привяз ку – можно с уверенностью сказать , что они были изготовлены в самом начале ориньяк - ской эпохи [Conard et al., 2009].

Самым известным памятником, где найдены подобные музыкальные инструменты, является Истюритц (Isturitz) во французских Пиренеях. Здесь было найдено 17 предметов, интерпретированных как флейты, из них четыре фрагмента (два найдены в ориньяк-ских отложениях, два – в граветских) имеют явные признаки человеческого воздействия – усеченные концы, сглаженные отверстия [D’Errico et al., 2003; Morley, 2003]. Г. Лаусон и Ф. д’Эррико провели полный анализ наиболее полных экземпляров флейт и предположили, что, по крайней мере, две находки из ориньякских слоев пещеры Ис-тюритц были изготовлены для того, чтобы играть на них как на флейтах (они схожи с подобными музыкальными инструментами в средневековых культурах Европы, Азии и Америки). Предположительно, использовался мундштук из тростника, так как следов заполировки от человеческих губ на кости не обнаружено. На некоторых флейтах обнаружена гравировка, которая на разных инструментах выполнена различными способами и не связана с технической необходимостью. Существует мнение, что подобная маркировка музыкальных инструментов использовалась для хранения и восстановления информации во времени, так называемая искусственная система памяти. По причине отсутствия симметрии в графических изображениях, интерпретации таких знаков в качестве украшений не оправдана [D’Errico et al., 2003].

Большое количество костяных флейт на одном объекте указывает на значительные масштабы совместной музыкальной дея тельности , хотя некоторые фрагменты и следует интерпретировать с большой осто рожностью , так как флейты из Истюритц имеют разницу во времени в несколько ты сяч лет .

Техника изготовления и дизайн флейт показывают, что такие инструменты, даже при датировке в 35 тыс. л. н., должны быть удалены во времени от первоначальных прототипов, как минимум, на несколько технологических этапов. Самая ранняя находка блок-флейты известна в граветских слоях в гроте Гойет (Goyet) в Бельгии. Это изделие из кости длиной 10,5 см с предна- меренно выполненным «звуковым окном», предназначенным для прямого вдувания, создающим вибрирующий столб воздуха, необходимого для получения звука [Morley, 2003]. Блок в середине кости сделан из дерева или кости. Подобный случай имеет место и на памятнике Дольни-Вестонице (Моравия).

Из - за небольшого объема находок про блемы генезиса и эволюции музыкального творчества , особенно его ранних этапов , решаются как в русле соответствующей дискуссии в современном палеолитоведении в частности , так и более широко – в сфере истории возникновения знаковой деятель ности в целом . Появление музыкальных ин струментов , как самых простейших , так и более сложных , развитие музыкальных тра диций однозначно характеризуются в каче стве признака стратегии поведенческого комплекса человека современного физиче ского типа и связываются с контекстом ши рокого спектра инноваций в культуре уже на ранней стадии верхнего палеолита .

Следует учитывать , что музыка является как культурным , так и биологическим явле нием , и междисциплинарный подход к изу чению истоков музыкального творчества позволит привлечь дополнительные источ ники к решению этой проблемы , а каждый из них , в свою очередь , увеличивает цен ность и правомочность сделанных выводов .

EVIDENCE OF ANCIENT MUSICAL TRADITION IN ARCHAEOLOGY OF SIBERIA (EARLY UPPER PALEOLITHIC STAGE)