Свидетельства контактов населения донской лесостепи с Фатьяновско-Балановской КИО (на примере погребальных памятников)

Автор: Желудков А.С., Смольянинов Р.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется группа погребальных памятников эпохи средней - поздней бронзы Донской лесостепи, свидетельствующих о контактах местного населения с представителями фатьяновско-балановской КИО. Предпринимается попытка определить их хронологическую позицию.

Бронзовый век, лесостепь, подонье, культурные контакты, фатьяновско-балановская культура, среднедонская катакомбная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143169009

IDR: 143169009

Текст научной статьи Свидетельства контактов населения донской лесостепи с Фатьяновско-Балановской КИО (на примере погребальных памятников)

На данный момент основным источником данных об этих связях являются погребальные комплексы (рис. 1). Рассмотрим их более подробно.

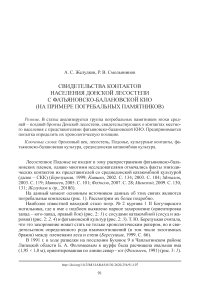

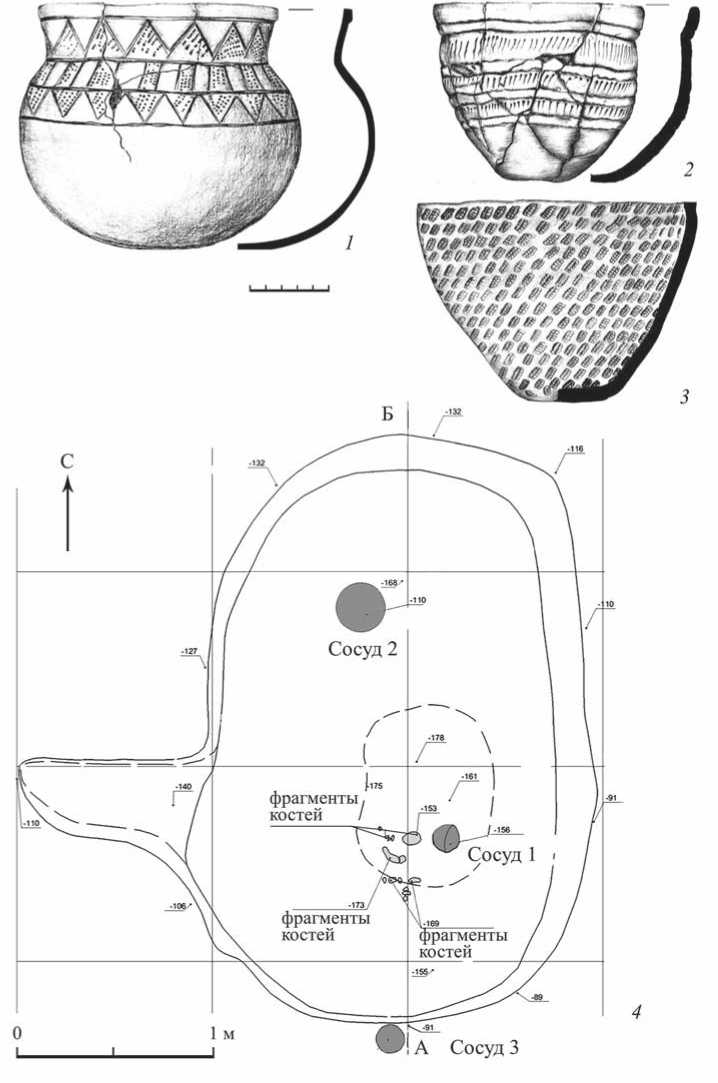

Наиболее известной находкой стало погр. № 2 кургана 1 II Богучарского могильника, где в яме с подбоем выявлено парное захоронение (ориентировка запад – юго-запад, правый бок) (рис. 2: 1 ) с сосудами катакомбной (сосуд и жаровня) (рис. 2: 2, 4 ) и фатьяновской культур (рис. 2: 3 ). Т. Ю. Березуцкая считала, что это захоронение может стать не только хронологическим репером, но и свидетельством определенного рода взаимоотношений (в том числе экзогамных браков) между племенами леса и степи ( Березуцкая , 1999. С. 66).

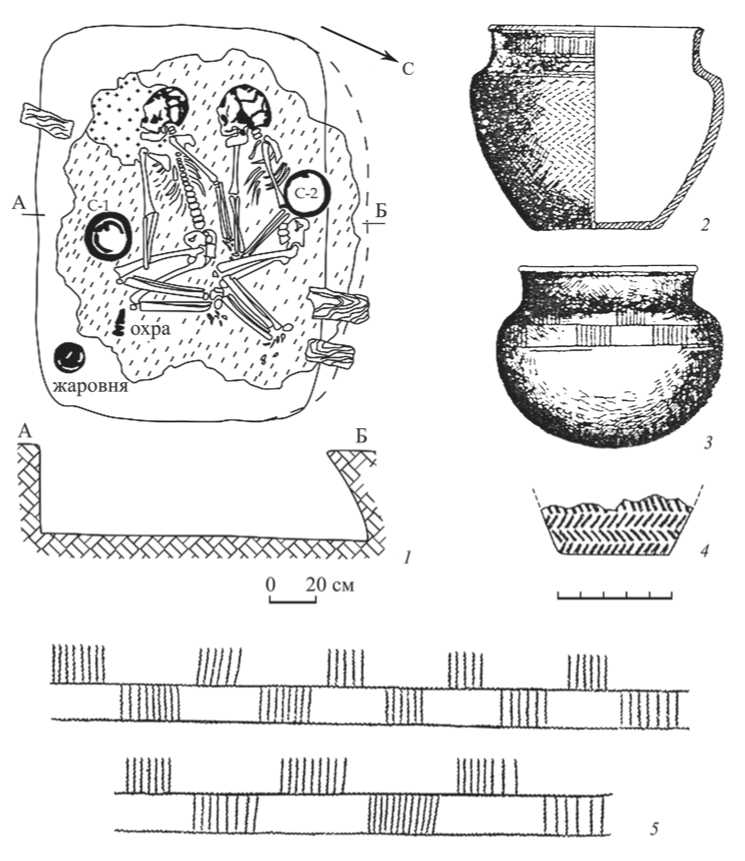

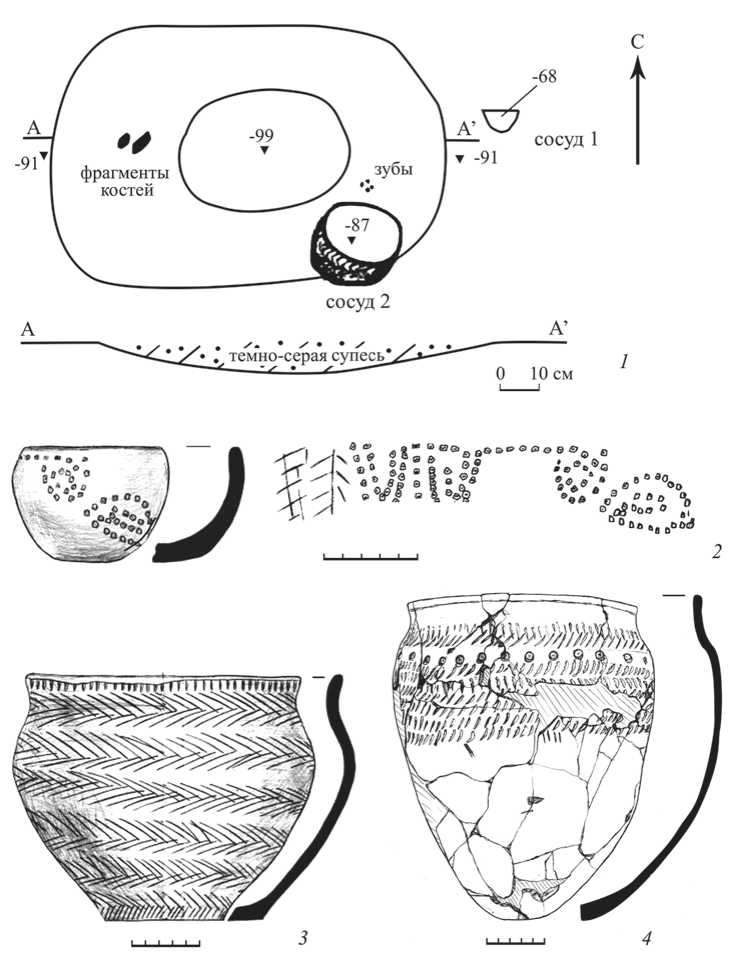

В 1991 г. в ходе разведки на поселении Буховое 9 в Чаплыгинском районе Липецкой области Б. А. Фоломеевым в шурфе была расчищена овальная яма (1,95 × 1,0 м), ориентированная по линии север – юг ( Фоломеев , 1991) (рис. 3: 1 ).

Рис. 1. Карта погребальных памятников, свидетельствующих о контактах населения Донской лесостепи и фатьяновско-балановской КИО

1 – II Богучарский м-к; 2 – пос. Буховое 9; 3 – грунт. м-к Васильевский кордон I; 4 – м-к у с. Русская Тростянка; 5 – м-к у хут. Дальние Солонцы

Рис. 2. II Богучарский могильник, курган 1, погребение 2 (по: Березуцкая , 1999. Рис. 1)

1 – план и разрез погребения; 2 – сосуд № 1; 3 – сосуд № 2; 4 – жаровня; 5 – прорисовка орнамента сосуда № 2

Рис. 3. Поселение Буховое 9. «Захоронение с сосудами»

1 – сосуды in situ (по: Фоломеев , 1991); 2 – сосуд № 2; 3 – сосуд № 1; 4 – сосуд № 3

В юго-восточном ее углу обнаружен сосуд (№ 1) с биконическим туловом (венчик утрачен), орнаментированный прочерченными линиями, характерный для позднего этапа СКК (рис. 3: 3 ). Внутри него находился неорнаментированный сосуд (№ 2) баночной формы с обломанным краем венчика (рис. 3: 2 ). К северу от сосуда № 1 находился перевернутый вверх дном сосуд № 3 – балановского типа (рис. 3: 4 ). Б. А. Фоломеев считал правомерным соотносить этот комплекс с грунтовым погребением, хотя костных останков в яме не выявлено, что может быть объяснено их плохой сохраняемостью в песчаной почве. Стоит также отметить, что при исследовании данного памятника большой площадью (699 кв. м) в 2006 г. следов других погребений не обнаружено ( Ивашов , 2006).

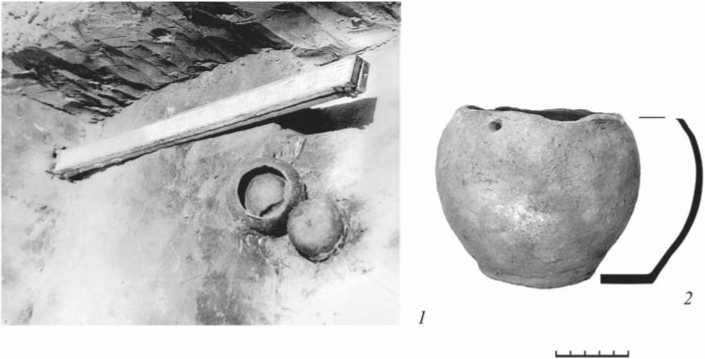

Еще одним свидетельством контактов населения СКК с представителями фатьяновско-балановской КИО, на наш взгляд, являются миниатюрные «реповидные сосуды» и сферические подвески с усиками, встречающиеся в погребениях Среднего Дона.

«Реповидные сосуды» (рис. 4: 1–6 ) впервые в особую группу были выделены Т. Ю. Березуцкой, но она воздержалась от их интерпретации ( Березуцкая , 2003. С. 31). Л. И. Маслихова же связывает эти сосуды, как и курильницы, с ма-ныческими традициями ( Маслихова , 2009. С. 23, 24). Но необходимо отметить сходство их формы и орнаментации с миниатюрными «реповидными сосудами» Балановского могильника ( Бадер , 1963. Рис. 131).

Рис. 4. «Реповидные сосуды» ( 1–6 ) и сферические подвески с усиками ( 7–10 ) из погребений Среднего Дона

1, 2 – Павловск 49/1 (по: Синюк, Матвеев , 2007. Рис. 69: 10, 11 ); 3 – Богучар II, 2/2 (по: Там же. Рис. 94: 7 ); 4 – Архиповка 1/2 (по: Там же. Рис. 85: 6 ); 5 – Графский 19/3 (по: Там же. Рис. 9: 7 ); 6 – Ширяево 3/1 (по: Там же. Рис. 111: 6 ); 7, 8 – Павловск 38/3 (по: Синюк , 1983. Рис. 29); 9 – Павловск 38/2 (по: Синюк , 1983. Рис. 29); 10 – Павловск 56/6 (по: Там же. Рис. 36: 14 )

7, 8 – серебро; 9, 10 – медный сплав

Сферические подвески с усиками (рис. 4: 7–10 ) рассматриваются специалистами как проявление стиля «вербового листа» ( Братченко , 2001. С. 47), широко распространенного в общности культур шнуровой керамики Средней Европы, где его расцвет приходится на XXIII–XVIII вв. до н. э. Именно оттуда изделия, изготовленные в этом стиле, проникают в ареал фатьяновских и воль-ско-лбищенских древностей ( Мимоход , 2009. С. 130). По мнению Р. А. Мимохо-да, подвески с усиками прямо или опосредованно связаны с этой техникой, ведь СКК является северной периферией катакомбного мира, притом что из всей группы катакомбных культур данный тип изделий присущ только ей (Там же. С. 130, 131).

Помимо погребальных памятников стоит упомянуть и о находках керамики фатьяновско-балановского облика на поселениях Донской лесостепи. Находки эти немногочисленны и происходят из многослойных нестратифицированных памятников, однако мы уже отмечали факты их совместного нахождения с материалами СКК ( Желудков и др. , 2018б. С. 593). Кроме того, А. А. Куличковым была описана гибридная керамика, происходящая с поселений в среднем течении р. Воронеж (Буховое 9, Буховое 10, Васильевский Кордон 1 и т. д.) ( Желудков и др. , 2018а), но этот результат, как и методика работ, вызвал неоднозначную реакцию в сообществе керамистов-технологов.

Исследования грунтового могильника эпохи бронзы Васильевский Кордон 1 на Верхнем Дону дали сразу 3 погребения, которые, на наш взгляд, имеют фа-тьяновско-балановские элементы обрядности ( Желудков и др. , 2018б).

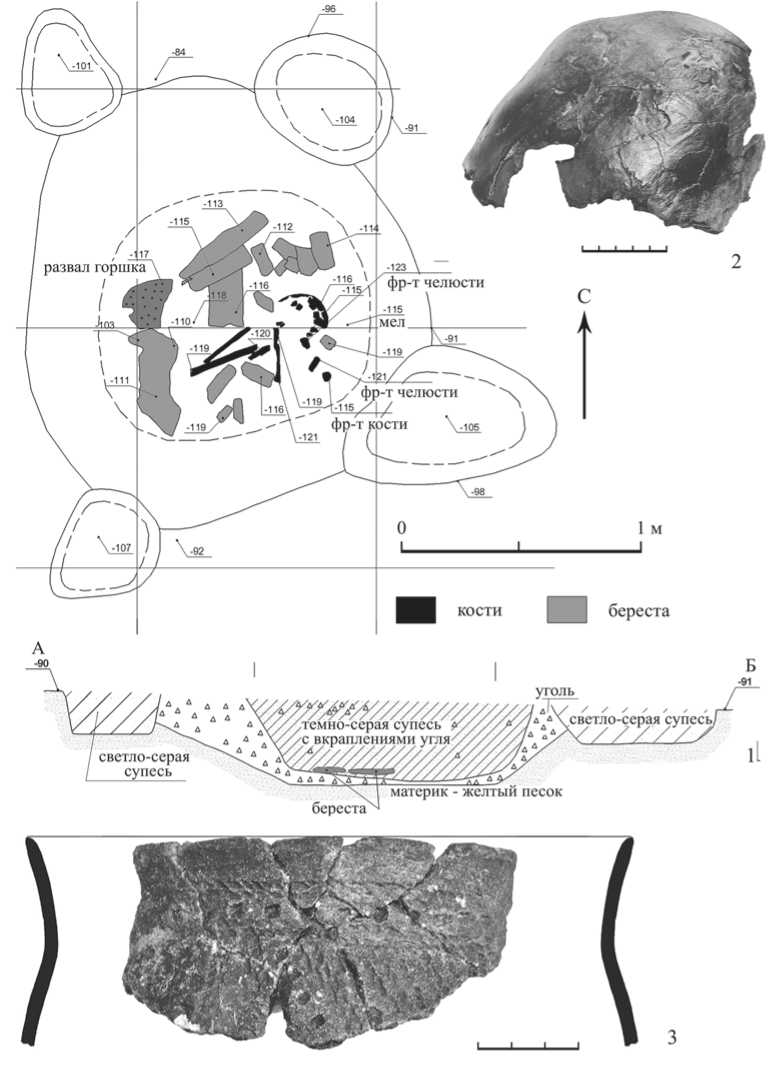

Погребение 4 перерезало в центральной части постройку неолитической льяловской культуры (рис. 5: 4 ). Яма овальная, ориентирована длинной стороной по линии север – юг. Кости сохранились плохо и не могут дать представления о позе погребенного. По ним была получена радиоуглеродная дата – 3563 ± 55 BP (2037–1747 calBC; OxCal-4.2) (SPb-2098).

Всего с погребением связано три сосуда. Сосуд 1 находился непосредственно в могильной яме. Он асимметричен, имеет слегка желобчатый венчик и маленькое уплощенное дно (рис. 5: 2 ). Точные аналоги ему нам не известны. Сверху, над северо-западной частью погребения, находился сосуд балановского облика (рис. 5: 1 ), а у южного края ямы стоял третий сосуд – яйцевидный, со слегка уплощенным дном (рис. 5: 3 ). Поверхности тщательно заглажены, вплоть до лощения. На наш взгляд, он имеет сходство с сосудами Шагарского могильника (Бронзовый век…, 2013. С. 330–343) и с некоторыми сосудами из «шагарских» погребений могильника Фефелов Бор ( Азаров , 2014. С. 362).

Кроме того, в рамках могильника исследованы погребения 1 и 6, которые также могут быть связаны с погребением 4.

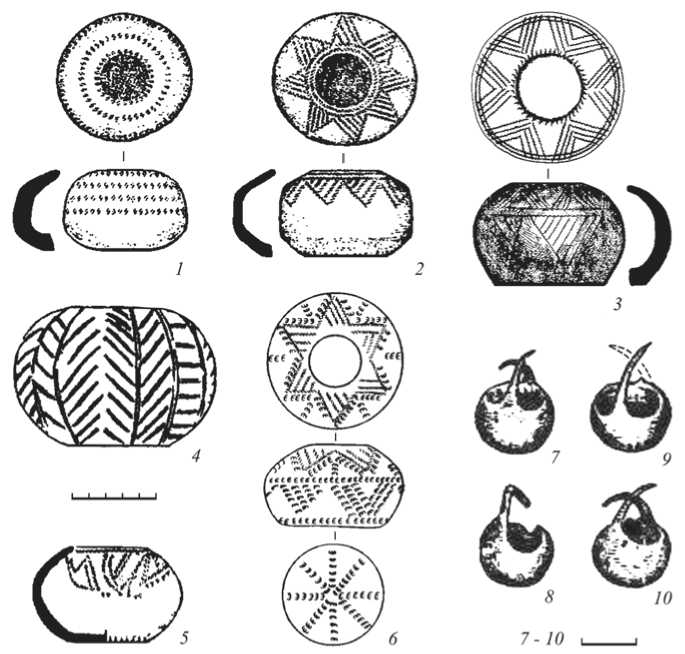

Погребение 1 – овальная яма, слабо заглубленная в материк, ориентированная длинной стороной по линии запад – восток (рис. 6: 1 ). Кости индивида сохранились плохо, по эмали зубов возраст определен в 16–20 лет. Мы считаем, что к этому погребению имеют отношение два сосуда. Первый из них (рис. 6: 2 ) миниатюрный, баночной формы с округлым дном. Поверхность его темно-коричневая, тщательно залощена. На внешней поверхности изображена композиция из слабо прочерченных линий, сформированных в вертикальную елочку, и композиция, напоминающая полуфестоны, оттиснутые вдавлениями

Рис. 5. Грунтовый могильник Васильевский Кордон 1. Погребение 4

1 – сосуд 2; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 3; 4 – план погребения

Рис. 6. Грунтовый могильник Васильевский Кордон 1

1 – план и разрез погр. 1; 2 – сосуд 1 из погр. 1 и прорисовка его орнамента; 3 – сосуд 2 из погр. 1; 4 – сосуд из погр. 6 (?)

торцевой частью размочаленной палочки (?). Он был выявлен на 23 см выше уровня могильной ямы, у ее восточной части. В свою очередь, над этим сосудом зафиксировано пятно из охры диаметром около 10 см. Второй сосуд по форме и орнаментации соотносится со среднедонской катакомбной культурой (рис. 6: 3 ).

Погребение 6 находилось в полутора метрах южнее погр. 1. Нами был обнаружен развал сосуда, имеющий отношение к погребению, изначально не прослеженному. Кости скелета не сохранились, а яма была практически не заглублена в материк, вследствие чего не читалась. Сосуд имеет вытянутые пропорции, он профилированный, с острым дном (рис. 6: 4 ). Внешняя поверхность его серокоричневого цвета, хорошо залощена, внутри также подлощена и имеет следы расчесов.

Вопрос абсолютной датировки погребений 1 и 6 остается открытым, однако стоит отметить лощение, как очень характерный способ обработки поверхностей керамики, и нестандартность форм сосудов, что сближает его с инвентарем погр. 4.

Стоит также обратить внимание и на погребение 5. Оно представляло собой аморфное золистое пятно, ориентированное по линии север – юг. К северо-западной, северо-восточной, юго-западной и юго-восточной частям погребальной ямы примыкают четыре небольшие ямки, возможно – столбовые (рис. 7: 1 ). Все они неправильной формы; столбы, если таковые имелись, были установлены уже после прогорания костра над погребением, вследствие этого заполнены не золой, а светло-серой супесью. Кости очень плохой сохранности – обгоревшие и фрагментированные. Скелет однозначно не вытянутый, однако точно позу определить невозможно. Мы предполагаем, что погребенный лежал скорченно на левом боку, так как левая сторона черепа подверглась меньшему воздействию высокой температуры и, соответственно, менее обгорела в процессе кремации. Умерший лежал на подстилке из бересты, которой была застлана центральная часть ямы. Предположительно с погребением связано два фрагмента вторично обожженной керамики среднедонской катакомбной культуры (рис. 7: 3 ). Возможно, что он был поставлен на погребальный костер, разведенный на перекрытии могилы. По восстановленному фрагменту черепа удалось установить, что он был искусственно деформирован (рис. 7: 2 ). Возраст погребенного – 40–50 лет. Пол определить проблематично из-за деформации и фрагментированности черепа. Обугленная береста из него была продатирована – 3499 ± 60 BP (1976–1682 calBC; OxCal-4.2) (SPb-2072). Эта датировка близка датировке погр. 4.

На наш взгляд, погр. 5 имеет ряд аналогий в круге фатьяновско-балановских древностей: выстилание могилы берестой, ритуальное использование огня, столбовая конструкция и т. д.

По мнению Д. А. Крайнова, трупосожжения прослеживаются в Истринском, Ошурковском и Тургиновском могильниках. Этот обряд исследователь соотносил с поздними могильниками московско-клязьминской группы и считал привнесенными со Среднего Днепра, где в днепро-деснинских памятниках встречается достаточно часто ( Крайнов , 1972. С. 189).

Что же касается столбовых ям, расположенных по углам, то схожие остатки погребальных сооружений выявлены в некоторых могилах Вауловского могильника (Там же. С. 179). В качестве аналога столбовой конструкции интересен

Рис. 7. Грунтовый могильник Васильевский Кордон 1. Погребение 5

1 – план и разрез; 2 – фрагмент черепа с искусственной деформацией; 3 – фрагмент венчика сосуда

фатьяновский погребальный комплекс, раскопанный Е. В. Волковой в 1994 г. на втором участке могильника Новинки 2, состоящий из двух подпрямоугольных могильных ям, окруженных ямами меньшего диаметра ( Волкова , 2000. С. 194).

Интерпретировать столбы в обоих случаях можно двояко. Они могли быть либо остатками наземной конструкции, либо это были просто маркеры погребений или же идолы для жертвоприношений. Остатки единичных столбов прослеживаются на многих могильниках фатьяновцев и, по мнению Д. А. Крайнова, обязательно входят в комплекс погребального обряда для представителей верхушки рода – вождей – наряду с кострами и остатками сосудов: тризн над могилами и пр. ( Крайнов , 1972. С. 204).

Анализируя материалы погребений Васильевского Кордона 1, можно сделать вывод, что оставившее их население испытывало сильное северное влияние как фатьяновско-балановской КИО, так и шагарской культуры, при этом нельзя не обратить внимание на катакомбные элементы: искусственную деформацию черепа индивида из погр. 5 и сосуд 2 из погр. 1. На наш взгляд, этот могильник оставлен населением, существовавшим в посткатакомбное время, но усвоившим некоторые традиции СКК.

Более позднюю позицию в хронологии древностей Лесостепного Подонья занимают погр. 5 в кургане 2 м-ка у села Русская Тростянка (Острогожский район Воронежской области) и погр. 3 кургана 1 в могильнике у хут. Дальние Солонцы (Семилукский район Воронежской области).

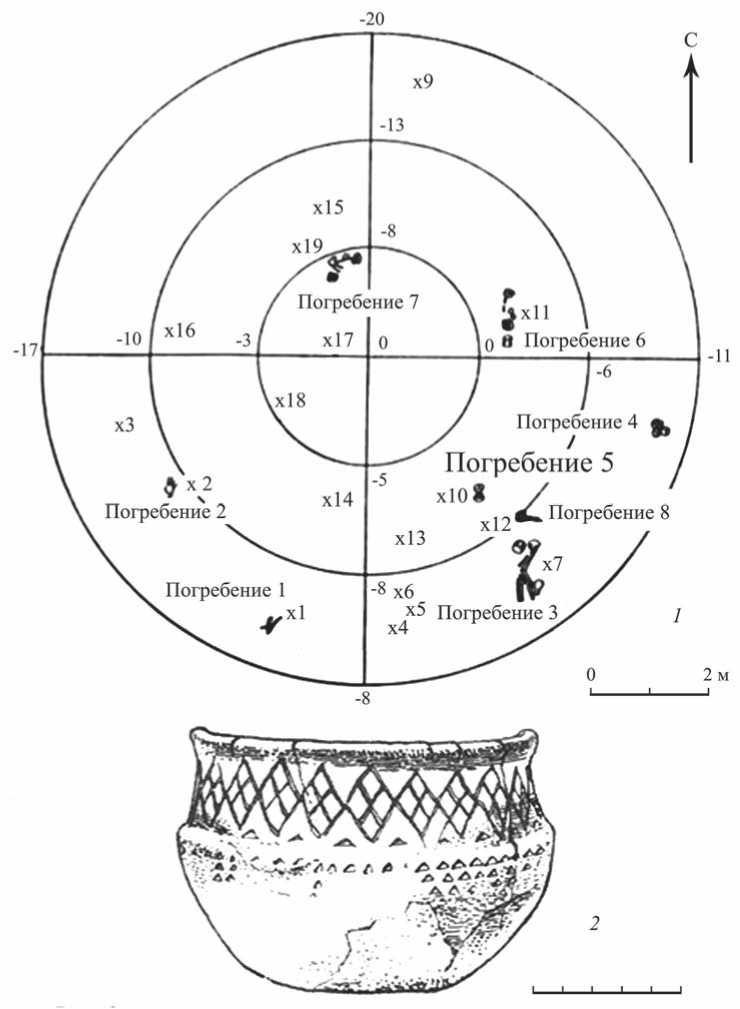

Всего в кург. 2 м-ка у с. Русская Тростянка (рис. 8: 1 ) было обнаружено восемь сильно разрушенных погребений эпохи бронзы ( Гуляев , 1964. С. 170, 171) . В погр. 5 были найдены остатки детского черепа и раздавленный острореберный сосуд оригинальной формы: высокая шейка заканчивается почти на середине тулова уступом. Шейка орнаментирована большими соприкасающимися ромбами с перекрестиями (рис. 8: 2 ). Проследить ориентировку костяка не удалось. Интересно, что все остальные погребения в кургане относятся к срубной культуре эпохи поздней бронзы (Там же. С. 172).

В кургане 1 м-ка у хут. Дальние Солонцы (с. Вознесенка) было исследовано пять захоронений. Основное безынвентарное погр. (№ 1), по мнению автора раскопок А. Д. Пряхина, являлось абашевским ( Пряхин , 1977. С. 104). Четыре прочих – впускные: абашевское (№ 4), с плохо сохранившимся костяком, сопровождавшееся обломками двух сосудов, балановское (№ 3), которое перекрывало другое, впускное, в материковой яме (№ 2), и захоронение раннего железного века (№ 5) (Там же. С. 22). Стратиграфия соотношения между впускными абашевским и балановским погребениями не установлена (Там же. С. 104).

Позже сосуды с памятников у c. Русская Тростянка и у хут. Дальние Солонцы О. Н. Бадером и А. X. Халиковым были отнесены к концу ошпандинского этапа балановских древностей ( Бадер, Халиков , 1976. С. 48, 49, 80).

Все приведенные выше факты свидетельствуют об эпизодическом характере присутствия представителей племен фатьяновско-балановской КИО в Лесостепном Подонье. Впервые, судя по всему, они проникают сюда на позднем этапе существования среднедонской катакомбной культуры (погр. 2 кургана 1 II Богучарского м-ка и «погребение с сосудами» на пос. Буховое 9). Поздний

Рис. 8. Могильник у с. Русская Тростянка, курган 2

1 – схема расположения погребений в кургане (по: Гуляев , 1964. Рис. 3); 2 – сосуд из погр. 5 (по: Березуцкий, Золотарев , 2007. С. 190)

этап СКК датируется в рамках либо XXIV–XXIII вв. до н. э. ( Мимоход , 2009. С. 131), либо XXIII–XXII вв. до н. э. ( Гак, Борисов , 2017. С. 20).

Позже, в посткатакомбное время, здесь существовало население, оставившее м-к Васильевский Кордон 1, на данный момент единственный в своем роде. Сопоставляя даты, полученные по костям человека из погр. 4 и 5 этого могильника, с датами фатьяновско-балановской КИО, необходимо упомянуть, что в настоящее время их известно чуть более двух десятков ( Кренке и др. , 2013; Черных и др. , 2011), однако они не в полной мере отражают ее хронологию. Н. А. Кренке с соавторами датирует фатьяновские материалы в рамках середины – втор. пол. III тыс. до н. э. ( Кренке и др. , 2013. С. 19), при этом они приходят к выводу, что памятники, с которых получены даты (ЗБС-4, ЗБС-5 и РАНИС-пойма), относятся к начальному этапу фатьяновской культуры (Там же. С. 23–27). Е. Н. Черных и соавторы предлагают более широкую датировку в диапазоне 2700–1700 гг. до н. э. ( Черных и др. , 2011. С 32). При этом ими учитываются четыре даты в пределах 2600–1750 до н. э., две из которых, наиболее древние, происходят с памятника РАНИС-пойма и получены в киевской лаборатории. Их достоверность ставилась под сомнение Н. А. Кренке ( Кренке и др. , 2013. С 19). Другие две даты происходят с Волосовско-Даниловского и Тургиновского могильников и были получены в 1980-е гг. в лаборатории ИИМК РАН ( Черных и др. , 2011. С. 62).

Таким образом, в системе калиброванных радиоуглеродных датировок даты погр. 4 и 5 м-ка Васильевский Кордон 1 хронологически совпадают с датировками верхнего рубежа фатьяновско-балановских древностей, а кроме того, соответствуют времени существования блока посткатакомбных культурных образований (XXII–XVIII вв. до н. э.) ( Мимоход , 2011. С. 49) и датировке шагарской культуры – конец ХIХ – рубеж ХVIII и ХVII вв. до н. э. (Бронзовый век…, 2013. С. 539).

Весьма показательно, с точки зрения хронологии, что в курганах у Русской Тростянки и у хут. Дальние Солонцы, где основные погребения соответственно являются абашевскими и срубными, отмечены находки сосудов позднего ош-пандинского этапа.

Список литературы Свидетельства контактов населения донской лесостепи с Фатьяновско-Балановской КИО (на примере погребальных памятников)

- Азаров Е. С., 2014. Погребальные памятники культуры текстильной керамики Окского бассейна // Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы. / Отв. ред.: С. В. Кузьминых, А. А. Чижевский. Казань: Отечество. С. 352-373. (Археология евразийских степей; вып. 20).

- Бадер О. Н., 1963. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. М.: АН СССР. 272 с.

- Бадер О. Н., Халиков А. X., 1976. Памятники балановской культуры. М.: Наука. 168 с. (САИ; вып. BI-25.)

- Березуцкая Т. Ю., 1999. Погребение среднедонской катакомбной культуры с сосудом фатьяновско-балановского облика // Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий / Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ин-т. С. 64-66.

- Березуцкая Т. Ю., 2003. Среднедонская катакомбная культура и ее локальные варианты (по материалам погребальных памятников). Воронеж: Воронежский гос. педагогический ун-т. 216 с.

- Березуцкий В. Д., Золотарев П. М., 2007. Археологические древности земли воронежской. М.: Братишка. 447 с. (Край Острогожский.)

- Братченко С. Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього этапу. Луганськ: Шлях. 2 т.

- Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое - первое тысячелетия до н. э.: каталог выставки / Ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: Чистый лист, 2013. 648 с.

- Волкова Е. В., 2000. Погребальные комплексы фатьяновских могильников Новинки 1 и 2 // ТАС. Вып. 4. Т. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 185-197.

- Гак Е. И., Борисов А. В., 2017. Сезонность поселений среднедонской катакомбной культуры: ландшафтно-экологическая модель // РА. № 1. С. 19-33.

- Гуляев В. И., 1964. Памятники эпохи бронзы у с. Русская Тростянка // Либеров П. Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы. М.: Наука. С. 162-174.

- Желудков А. С., Смольянинов Р. В., Куличков А. А., 2018а. Фатьяновские материалы в Донской лесостепи // Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона: новые данные и материалы: тез. докл. круглого стола / Ред.-сост. М. В. Андреева; отв. ред. А. Н. Гей. М.: ИА РАН. С. 21-22.

- Желудков А. С., Смольянинов Р. В., Свиридов А. А., 2018б. Грунтовый могильник эпохи бронзы Васильевский Кордон 1 на Верхнем Дону // ТАС. Вып. 11. Тверь: Триада. С. 578-594.

- Ивашов М. В., 2006. Отчет к Открытому листу №859 о проведении археологических исследований на многослойном поселении Буховое 9 в Добровском районе Липецкой области в 2006 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 27152.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 268 с.

- Кияшко А. В., 2003. К вопросу о катакомбно-абашевском взаимодействии // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 103-106.

- Крайнов Д. А., 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья: Фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э. М.: Наука. 274 с.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Лазукин А. В., Войцик А. А., Раева В. А., Рожанская Н. И., 2013. Поселенческие объекты круга культур шнуровой керамики в долине Москвы-реки // АП. Вып. 9 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 14-29.

- Маслихова Л. И., 2009. Инокультурные влияния в керамике погребений среднедонской катакомбной культуры // Археология восточноевропейской лесостепи / Отв. ред. И. Е. Сафонов. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 19-26.

- Матвеев Ю. П., 2005. Среднедонская катакомбная культура в свите культур среднебронзового века // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 19: Пастушеские скотоводы восточноевропейской степи и лесостепи эпохи бронзы (историография, публикации). Воронеж. С. 94-102.

- Мимоход Р. А., 2009. Курганы эпохи бронзы - раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов. М.: Таус. 292 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 10.)

- Мимоход P. A., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований // КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Мочалов О. Д., 2003. "Шахматный орнамент" и культурные связи Волго-Уралья в развитом бронзовом веке // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 116-123.

- Пряхин А. Д., 1977. Погребальные абашевские памятники. Воронеж: Воронежский ун-т. 168 с.

- Синюк А. Т., 1983. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона (Павловский могильник). Воронеж: Воронежский ун-т. 192 с.

- Синюк А. Т., Матвеев Ю. П., 2007. Среднедонская катакомбная культура эпохи бронзы (по данным курганных комплексов). Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 220 с.

- Федосов М. Ю., 2007. К проблеме соотношения среднедонской катакомбной культуры и криволукской группы // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Междунар. Нижневолжская археолог. конф. / Отв. ред.: А. В. Кияшко, А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 28-32.

- Фоломеев Б. А., 1991. Отчет о работе Окско-Донской археологической экспедиции в 1991 году в Чаплыгинском районе // Архив ИА РАН. Р.-1. № 16450, 16451.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., Орловская Л. Б., 2011. Металлоносные культуры лесной зоны вне системы Циркумпонтийской провинции: Проблемы радиоуглеродной хронологии IV-III тыс. до н. э. // Аналитические исследования Лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 2 / Отв. ред.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: ИА РАН. С. 24-62.